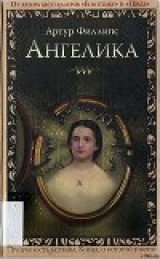

Текст книги "Ангелика"

Автор книги: Артур Филлипс

Жанр:

Ужасы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

АНГЕЛИКА БАРТОН

– А КОГДА ОН ВЕРНЕТСЯ?

– Однажды. Возможно. Спустя какое-то время.

С папочками это бывает. Пока что, я полагаю, нам следует привыкать к его отсутствию. Я не думаю, что тебе придется трудно без него. Я буду тебе другом, если ты того захочешь. Я могу замечательно содействовать тебе во всем, что относится к маленькой Принцессе Тюльпанов, могу петь песенки, рассказывать сказки. Тебе все это нравится?

Я очень скоро полюбила мою миссис Монтегю, мою тетушку Энн, как вторую и куда более занимательную родительницу; это ее качество особенно проявилось в первые недели, когда она учила нас жить без папочки, разговаривать и вести себя без мысли о его безмолвном осуждении или безрадостной похвале. И, что еще практичнее, она приготовляла мою мать и меня к странному миру, что приближался к нашим дверям.

– Его сослуживцы навестят этот дом, дабы справиться о вашем здравии и запросить у вас объяснений, коими никто из нас не располагает, а также – и это главное – увериться в вашей зримой тревоге за странствующего мужа. – Энн засмеялась. – Да, невзирая на ваши невзгоды, они станут требовать от вас утешить их, доказать им, что их супруги будут ждать их, если однажды они решат исчезнуть. Вы способны на это, дорогуша?

Неделями, что последовали за отбытием папочки, я ощущала себя весьма важной персоной, ибо множество мужчин желало, дабы я уделила им минутку и усладила их речами. Папочкино исчезновение преобразило и вознесло меня, а миссис Монтегю стала моей верной фрейлиной (если я по-прежнему была принцессой) либо костюмером (если я уже становилась актрисой). Она помогала мне находить слова для этих царедворцев, этих статистов в нашей семейной драме.

– Куда, по вашему мнению, удалился ваш папа? – вопрошал весьма импозантный человек со спокойным голосом и плебейским выговором, уже уплатив мне дань в виде россыпи ярко-розовых леденцов.

– Он улетел с ангелами, – говорила я, – коих послала за ним Принцесса Тюльпанов.

Этот ответ я дала миссис Монтегю, когда она спросила меня о том же самом несколькими днями ранее.

Она безмолвно размышляла над моим ответом какое-то время и в конце концов вынесла свой вердикт:

– Я думаю, это прелестный и весьма безупречный ответ, дитя мое.

Я помню наслаждение от этой просроченной похвалы, от в высшей степени зрелого одобрения моих слов; разумеется, я не уставала отвечать схожим образом всякому взрослому, что без конца задавал мне наиболее часто повторявшийся вопрос. Менялась лишь интонация, прибавлявшая к тому или иному слову легкое замешательство.

– В самом деле? – спрашивал женоподобный рыжеволосый мужчина, даря новые сладости. – Ты видела, как он улетал вместе с ними?

– О нет, сэр. Но он приходит ко мне. Ангелы привозят его посмотреть на меня и поцеловать меня на ночь.

Это он рассказал мне, как все было.

– Как ты думаешь, твой папа был очень печален? – спрашивал доктор Майлз, и еще больше сладостей прилипало к его распухавшей ладони; я хватала их, вздымая кожу доктора крошечными холмиками. Его древняя плоть была полупрозрачной и желтой, под ней по синим каналам резво бежала кровь. Он напоминал картинку, виденную мной в папочкиной книге: череп с глазами и мышцами, левая половина коего закрыта кожей.

– Он был очень печален, лишь когда я озорничала, сэр. Вы думаете, он ушел из-за меня?

Мысль о том, что это я могла вынудить его уйти, меня печалила. Когда я выглядела опечаленной, эти мужчины начинали вести себя удивительным образом.

За недели после отбытия моего отца я съела великую прорву сладостей. Я ощущала некую связь между его отсутствием и моими растущими запасами сладкого, но чем были мои сокровища – возмещением, наградой, взяткой, – я не могу сказать с уверенностью по сей день. Тем не менее я была убеждена в том, что по качеству предлагаемых сластей могу судить об уме или глупости визитера. Схожим образом одна моя знакомая недавно похвалялась тем, что ее ребенок, мальчик шести лет, наделен замечательной чувствительностью, ибо его первая реакция на взрослого безошибочна, и даже в тех случаях, когда мать ранее сделала о человеке свои выводы, она не мешкая соглашается с мальчиком, обладающим волшебной способностью взломать тайники души за считанные минуты детского общения. Я слышу такие утверждения постоянно. Думаю, это распространенное заблуждение – считать, будто дети видят мир и его властителей насквозь. Вера в чистое сердце и беспорочный глаз ребенка есть злокачественный признак того, что наш мир перекосило: взрослые безропотно теряют уверенность в себе. Вскоре мы призовем детей давать показания в судебных палатах, позволим по их наитию надевать черные колпаки. Верьте мне, кто зарабатывает на жизнь притворством, когда я сообщаю простую истину: дети воображают за отдельной чертой или событием полнокровный характер: носатая дама – ведьма, выбранивший меня мужчина – жестокосерд. Достаточно скоро мир населяется сообразно с детским нравом. Боязливый ребенок заполняет мир взрослыми, что несут угрозу; доверчивый – устроителями сказочных приключений. Легковерные родители в свой черед приноравливают действительность, изгоняя друзей и привечая чужаков по прихоти своих ангелочков.

Хуже того, неповеренные воспоминания о собственном детстве убеждают нас в том, что мудрые дети, коих мы встречаем на своем пути, не могут ошибаться, ведь мы помним взрослых, коих мы знали, в расцветках, что может измыслить лишь ребенок: девы сверхчеловеческой силы, способные во мраке ночи вынести труп и избавиться от него без посторонней помощи; развратные, хмельные стекольщики; славные толстые женщины, бьющиеся с призраками; невнятно припоминаемые отцы, наблюдаемые из окна верхнего этажа, бредущие прочь из дома со слезами на глазах. Мы всматриваемся в ушедшую даль, очарованные характерами, кои нами же созданы, и в свой черед доверяем собственным детям, выдающим описания подобных карикатур. Они же в свой черед взрослеют, уверившись в своей правоте, и так далее.

– Я люблю папочку.

– И он тебя любит, дорогая моя девочка, я нимало в этом не сомневаюсь.

– Это правда. Значит, однажды мы поженимся.

Помню ли я, как говорила эти слова хрупкой и ревнивой матери? Да. И того более, я помню, как она смеялась надо мной – не смехом матери, восхищенной бестолковостью дочери, но презрительным смехом соперницы, коя добилась временного, чреватого опасностями превосходства. Однако же едва я это записываю, как убеждаюсь, что воспоминание невозможно, ибо в то время я не была способна на такое сравнение. Мне было всего четыре года; что я могла знать о соперничестве и презрении? Думаю, куда вероятнее, что в моей памяти смех ее был перекроен по новому лекалу, дабы соответствовать роли, кою мать тогда не играла; эту ее роль я осознала позже и в других ситуациях. Реальность инъецирует память воспоследовавшим благоразумием. Таково вероломство пути, в каковой вы отправили меня столь бездумно, вручив лишь невесомые посулы ясности и истины.

Мои воспоминания указывают на то, что я могла передвигаться по дому беззвучно. Ступеньки подо мной не скрипели; двери не стенали, когда я до них дотрагивалась. Я стояла в десяти футах от взрослых, и они не слышали, как я дышу. Я похищала обрывки их рассказов и жарких бесед, делилась их словами с моей тряпичной куклой и невидимыми друзьями, из припасенной материи шила новые сказки. Объясняю ли я сие взрослой невнимательностью либо детской невидимостью? Не могу сказать. Взрослые, напротив, были шумны и неуклюжи, как и подобает великанам. Их голоса звенели эхом то в одной комнате, то в другой, ни в грош не ставя стены и потолки, что типично для богов.

Единственные настоящие боги и, в свою очередь, единственные настоящие призраки. Мы начинаем понимать их постепенно, шаг за шагом, когда минуем годы, кои они миновали до нас, внимаем их замогильным поучениям, а они даруют нам одно прозрение за другим, выстилая ими нашу тропу к смерти (и наши духи сцеживаются, дабы одерживать уже собственных детей). Взрослые в юности, каковыми мы их не знали, внезапно объявляются в наших зеркальных стеклах: люди, что оставались немыслимыми, пока не замыслили нас. Эти фантастические создания озадачивают нас, сбрасывая измятые костюмы возраста и чистя яркие перышки воскрешенной молодости. Обратное, разумеется, тоже верно. Наши дети достигают определенного возраста и преподносят нам в дар воспоминания о столь же юных нас.

Я ходила среди них свободно, словно привидение. Я слушала, например, историю семейства Бёрнэмов тем светлым утром, когда Энн рассказывала ее моей матери в парке, запугивая колеблющуюся женщину, дабы та вернулась к образу мысли, подобающему клиенткам. Я слышала эту историю еще дюжину раз: Энн зачастую укрощала Бёрнэмами других клиенток, когда я помогала ей в ее трудах годы спустя. Все же я знаю, что впервые услышала этот рассказ в парке, припав к земле за скамейкой, на коей сидели, не замечая меня, тетушка и мать. Тем утром я поверила в мистера Бёрнэма, что повесился под потолком моей матери, дабы искупить вину за невыразимые преступления против ребенка.

Однако столь же отчетливо я помню, как посреди нашей гостиной Гарри Делакорт и моя мать сливаются в объятиях, как его конечности охватывают ее, скользя под ее платье. Я отчетливо вижу, как его рука рыщет у нее между ног, затем взбирается по спине, вцепляется в волосы; вся сцена выглядит подозрительной, даже непристойной. Или же нет: трехлетний ребенок вполне мог свести воедино две руки, одну на голове и вторую на талии, не понимая, зачем бы руке замирать в этой нижней точке, не предавшись ласке прелестных материнских локонов, самой естественной цели. И я вижу мерцающий белый квадрат с кривыми сторонами, коим освещающий гостиную старый газовый светильник венчает напомаженные черные волосы Гарри Делакорта. Натяжение кожи на шее матери, когда она резко повертывает голову влево и сдерживает его льнущее лицо напрягшимися пальцами, что перепачканы золой от кочерги, кою она нагнулась подобрать с коврика с зелеными лозами и красными гроздьями, куда Гарри ее бросил; гремящий голос отца из другой комнаты: «Гарри, куда же ты запропастился?» – безызъянные подробности, именно так все должно было быть! И все же… как я могла оставаться в гостиной незамеченной в таком возрасте в столь поздний час? Полагаю, я украдкой вошла и вышла, став свидетелем этой сцены, но вот механика процесса… как я могла оказаться в гостиной, бежав из ночного заключения; каким образом никто из актеров (что обнимались либо терпеливо обзаводились рогами в столовой подобно французскому farceur[29]29

Шутник, шут; также актер в фарсе (фр.).

[Закрыть]) не заметил моего прихода, слежки или отбытия; притом я вспоминаю лишь слабое любопытство, ибо меня нисколько не удивляло зрелище движущихся частей, сцепление и скольжение коих порождало холодные вспышки, намекая на машинерию сновидений, сконструированную, дабы подчиняться иным законам физики.

Я подозреваю все-таки, что собрала неострые ингредиенты для сего пряного суфле куда позже, ибо после отцовского отбытия Гарри навещал нас довольно часто.

Вначале он приходил как следователь, каждодневно проверяя, не вернулся ли Джозеф, и зримо смущаясь увертливостью и вездесущностью Энн Монтегю. Позднее он сделался советником семьи, затем – моим другом, делившимся со мной, пока я взрослела, случайными отрывками семейной истории, кои преподносились с точки зрения снисходительного приятеля. Затем он вновь переменил амплуа, и только сейчас, когда я пишу эти строки, мне становится ясно, что я перенесла постаревшие руки и губы Гарри с моего тела на тело моей матери, разгладила их и вычернила его волосы (посеревшие затем до полной невзрачности), дабы угодить созидательной памяти.

Я помню, как играла на полу материнской спальни.

Ввиду отсутствия отца мое присутствие в анклаве взрослых вновь сделалось желанным. Нора, мощная и молчаливая, подавала чай Энн и моей матери, застилала ложе Констанс чистыми простынями, просила несколько шиллингов на замену постельного белья, забирала ведра с грязной водой; ее руки были расцарапаны и усеяны синяками, лицо порезано. Что учинили с Норой? Об этом никто не говорил.

– Куда мог уйти Джозеф? – спросила Констанс, ненадолго очнувшись впервые за два дня, миновавшие с тех пор, как ее муж оставил ее подавать лимонный пирог Дугласу Майлзу. Побитая Нора послала мне воздушный поцелуй, подмигнула и вышла из комнаты.

– Не могу сказать, дражайшая моя, – отвечала Энн, хоть и верила, будто знает в подробностях то, о чем, предполагала она, Констанс определенно должна была знать в принципе: что Третий и его безымянные сообщники разделались со злодеем в закоулке на привычном маршруте Джозефа между Лабиринтом и Хикстон-стрит, назавтра великодушно отказавшись принять плату за содеянное. («Кориолан. Вождь, благодарю, / Но неподкупным сердцем не приемлю / Я платы за деяния меча»,[30]30

Уильям Шекспир, «Кориолан», акт I, сцена IX. Пер. Ю. Корнеева.

[Закрыть] – процитировал Третий, принужденный выразить эту мысль устами главного персонажа, когда ликующая Энн ворвалась в его утреннюю пивную: «Второй гонец. Добились наши римлянки победы!»[31]31

Там же, акт V, сцена IV. Пер. Ю. Корнеева.

[Закрыть])

– Вы не думаете, что ваша наука изгнала Джозефа наравне с манифестацией? – настаивала Констанс, зевая над чайной чашкой.

Энн улыбнулась этому необходимому притворству:

– Я думаю, это вполне возможно. Мы должны попросту ждать его – утро за утром.

– Энн, когда появится ребенок и я умру, возьмете ли вы его и Ангелику к себе? Дом останется вам, если вы того пожелаете. Позаботитесь ли вы о моих сиротах?

– Положитесь на меня, если уж чему-то подобному суждено произойти.

– Вы не позволите Джозефу забрать их? Если он вернется?

Она будет играть роль до самого конца, думала, наверное, Энн, простительно раздражаясь на подругу, любовь к коей подвигла ее на чудеса изобретательности. Она умоляла меня избавить ее от него, и я не дрогнула, и вот теперь она будет нежиться в постели и делать вид, будто ничего не было, и не даст этой тайне сплотить нас.

Тем не менее, когда годы спустя я задала ему прямой и прозаический вопрос, Третий ответил только: «Привратник. Копилка славы полнится делами, / Что мы своими числим не по праву». Быть может, он всего лишь не желал бахвалиться перед дочерью своей жертвы? Или Джозеф избегнул актерской засады, поскольку в тот день ушел из Лабиринта рано, провожая Майлза к моей матери?

Констанс, разумеется, не оставила никого сиротой тогда и не оставляла еще много лет, ибо вскоре после исчезновения Джозефа ежемесячные гости оповестили ее о своем приближении обычной высокопарной увертюрой, одарив мать конвульсиями и ввергнув дом в хаос неистовостью своих запросов. На сей раз, однако, регулярные угнетатели явились с нимбом спасителя, пожаловав Констанс помилованием, на кое она не смела уже и надеяться: когда они разбудили ее в ночи, печать ее амнистии отливала в свете луны черным, и мать испустила вопль радостного облегчения. При ней все время была Нора, мощная и молчаливая, приносившая чай и простыни, холодную тряпицу на лоб и новый набор овечьих коленных чашечек от судорог, присланный из Ирландии.

Сначала к нам зачастили гости с вопросами, потом, реже, стали являться гости с соболезнованиями, потом гостей не стало. Никто и никогда не подводил меня к мысли, что жизнь отца оборвалась в объятиях матери и что Нора, разъяренная тем, как он обращался с нею самой, оттащила труп от госпожи и выволокла вон с помощью бывших актеров или без оной, а Констанс в это время лежала без сознания либо в горячке. И вы не вправе ожидать, что эта сцена, ясно запечатлившись в моем сознании, являет собой безызъянное воспоминание или безызъянное свидетельство четырехлетнего ребенка. Напротив, мне то и дело напоминали о том, что мой отец сгинул по собственному желанию и однажды вернется, если того захочет. Я даже видела из окна башни, как он уходит – рыдая, ни больше ни меньше. Следователи, друзья, наниматели, полиция и даже доктор Майлз не могли прийти к иному выводу. Письменные показания доктора Майлза заверяли суд в том, что самоубийство вполне могло иметь место, ибо в течение недели до исчезновения субъект разбирательства жаловался на переутомление и выдвигал необоснованные, параноидальные обвинения против своей супруги, каковые со всей очевидностью скорее отражают в ретроспекции склонности и неустановленную вину без вести пропавшего, нежели какое-либо расстройство абсолютно дееспособной и к тому же очаровательной дамы. Гарри вмешался, дабы сказать: он считает, что самоубийство маловероятно, но вынужден согласиться с тем, что в последнее время старина Джо был не в своей тарелке, много сумрачнее обычной своей угрюмости. Гарри даже пересказал историю с Лемом со всеми скрытыми в ней противоречиями.

На наш дом пала блеклая тень постановления суда: пропавший без вести выказывал множественные признаки спонтанной меланхолии, за коей с преобладающей вероятностью воспоследовало самоубийство либо оставление дома, вызванное умопомешательством. Затем нас посетил еще один гость: управляющий банком, отвечавший за распределение изобильного наследства, оставленного Джозефом девушке из канцелярской лавки.

Мать учила меня благодарить за все наше благосостояние науку Энн Монтегю: «Наша подруга спасла нас, моя любовь». Я спала бестревожно. Констанс также восстановила сон, видимо, впервые в жизни очутившись в безопасности. Нам послужил весь опыт Энн: заклинания, аккуратными кругами уложенные лепестки роз, растертые травы под окнами. Мерзкое привидение и его живой хозяин были изгнаны, а куда – не важно. Нам прислуживала Нора, и мы жили втроем спокойно и счастливо в очищенном и прелестном доме на Хикстон-стрит.

Хотя отсутствие отца было абсолютным и гарантированным, он все-таки приходил. Констанс постепенно крепла и уверялась в том, что каждый получил по заслугам, однако иногда она видела его во сне и в первые моменты пробуждения приписывала тяжелое утешительное дыхание рядом с собой джентльмену, что забрел в лавку Пендлтона и вознес ее прочь от работы и уныния. Щурясь в умирающей тьме, она улыбалась ему, ввиду расстояния пребывая в безопасности, и крепче сжимала огромную руку под одеялом, находя утешение в массивности подруги и защитницы, не замаранная мужеской мглой.

Видела ли я, как он бинтует ей порезанную руку, затем выворачивает, тычет пальцем ей в лицо, требуя объяснить, откуда взялся огонь в моей комнате? Нет, если для этого мне нужно было подняться по лестнице, ибо моя перевязанная нога пульсировала от боли. Значит, позже мать рассказала мне о том, что случилось наверху, пока я дремала в полях лигрофантусов. Однако такого разговора я не помню.

Зато отлично помню бабочку, найденную на отдыхе августовским вечером. Тут я в себе уверена. Помню, как мать злилась на отца за то, что он поощрил мой интерес к изуродованному насекомому, хотя, разумеется, не знаю, что оно ей напомнило, какие вызвало ассоциации или воспоминания о другом дне, другой бабочке, другом отце. Я была достаточно взрослой, дабы заметить, что являюсь непосредственной причиной недовольства родителей друг другом. И отец и я были матери противны. Ее отвращение от меня не ускользнуло; помню, как я тревожилась, желая вернуть ее любовь. И я заболела. Легко? Тяжело? Воображаемо? Я знаю, что ответ не имеет значения, и знаю, что он утерян безвозвратно.

Заботливость матери была столь неослабной, что я замечала лишь ее недостаток, как замечаешь воздух, лишь когда он разрежен. А вот взгляд отца – даже неодобрительный или брезгливый – высоко ценился мною как истинная редкость. Я пускалась во все тяжкие, дабы завоевать его внимание, понимая притом, что должна действовать осторожно, ибо мать не желала, чтобы я услаждала отца чрезмерно. Однажды утром, когда мать была внизу, я попыталась разбудить отца, подув ему в ухо. Я стояла рядом с постелью, голые ноги мерзли. Я сдвинула толстую багровую портьеру, лишь вцепившись в нее обеими руками. Я дула, и черные волосики, покрывавшие его ухо, колыхались. Не просыпаясь, он отмахнулся от помехи и, если я правильно помню, попал мне в глаз тыльной стороной ладони, но так и не проснулся.

Если позднее мать и спрашивала меня о синяке под глазом, я, конечно, защитила отца и сладостное тайное воспоминание о том, как резко он дернулся во сне потому лишь, что я его щекотала.

Я помню, как он брил бороду, и новый отец, оторвав свое кровоточащее, мокрое лицо от умывальника, поймал мой взгляд в зеркальном стекле. Он говорил о прощении отца и явно гордился их заново открытым сходством. Быть может, Констанс поняла его в том смысле, что должна простить собственного отца? Либо простить Джозефа за то, что он уподобился ее отцу? Ибо в конце концов он обманул ее ожидания. Он не был ни принцем, ни спасителем, ни даже пылким италийцем, ни другом или защитником. Он оказался только (и становился все более!) отцом, играя роль, кою Констанс рано научилась воспринимать с подозрением.

Я предполагаю, что истинное наваждение – это не столько нашествие прозрачных паразитов, сколько осадок ингредиентов, кипение отвара, что нагревался годами.

Неожиданно пар оплавляет фасады реальности. Возможно, для иных обитателей дома появление невидимых сил или зримых призраков почти неудивительно. Эти обитатели давным-давно почуяли тьму, что подступала или селилась в стыках семейных отношений. Они словно бы тревожатся, но не способны выразить тревогу в словах, и в конечном счете их ощущения выражаются в призраках.

В испарениях нашего перегретого дома образы прошлых лет проросли в душе Констанс, как грибы во влажной почве, пока не грянул, усугубляясь с каждым днем, кризис, и все ею видимое не взорвалось блистающей, близящейся памятью: окно в новой спальне ребенка, ночной запах мужа, его выбритое лицо, инструмент стекольщика на столе в его лаборатории, совпадение двух похожих, перевернутых имен.

Расплывчатые, но болезненные воспоминания, странные ассоциации, наслоение незначительных подробностей, из коих составляются декорации равно памяти и сновидений. Констанс взглянула на окно в моей новой спальне и вспомнила об окошке комнаты, где ребенком провела столько времени: круглое окошко, поделенное рейками на восемь секций, словно пирог. Шесть просвечивали, а две – не по центру – были цветными: одна – красная, как вишневая мякоть, вторая – неприятная грязно-бурая, неудавшаяся зеленая, воплотившая в себе одну из первых попыток ее отца, стекольщика, окрасить стекло. Ребенком, коего почти ничто не занимало, Констанс замечала перемену в окне в продолжение дня: от слегка подцвеченной черноты перед самым рассветом и утреннего сияния до послеобеденного потемнения, после чего на цветных стеклах и деревьях за ними двумя желтыми конусами воцарялись отражения горящих свечей. Окно было оком Господа, ибо: «Око Господа вечно следит за тобой, – часто говорила ей матушка. – Он следит за тобой, даже когда ты одна». Однако по ночам, когда свечи погашались и Констанс не видела Его ока, Господь, быть может, моргал или даже спал, и воздух густел, и глаза ее жег безымянный аромат, и борода царапала ей лицо.

Аромат оставался неименуемым долгие годы: она была слишком юна, чтобы называть его «виски», и не обоняла его ни в Приюте, ни в квартире, где жила с Мэри Дин, ни даже после того, как обручилась с Джозефом, ибо виски он не пил. Но однажды ночью аромат вернулся, проник в ее дом на одежде мужа, в ту самую ночь, когда он изгнал меня из рая моего детства.

Сновидения Констанс были попыткой не вспомнить, но стереть то, что случилось в прошлом, выскрести злодея вон: ей снилось, что она сама прижималась к моему платяному шкафу, как если бы не имелось посредника, каковой однажды прижимал ее к ее собственному шкафу. Движима невидимыми силами, она влетала в мебель и утварь. Когда ее отбрасывало и разворачивало, Констанс бежала прочь, чтобы затеряться в рощах и чащах, однако всегда бежала от небытия, невидимой, но вездесущей жути либо от развоплощенных и золотых запахов вроде того, что прилип к ее мужу той ночью, пока в ее снах само небытие не превратилось во врага, кой нескончаемо ее преследовал.

Она ждала за дверью моей комнаты и вспоминала, как ждала ее матушка. Она видела, как я притворяюсь спящей, когда в комнату заходит отец, и вспоминала, что поступала так же. Она увидела на столе в лаборатории Джозефа стеклорез, инструмент стекольщика, что не попадался ей на глаза с самого детства, и лаборатория тут же показалась ей куда более неизъяснимо зловещей.

Когда мне исполнилось четыре года, она каждодневно и с ужасающей новой ясностью вспоминала собственную жизнь в этом возрасте. Когда Джозеф в шутку звал меня «озорницей», слово напоминало Констанс о Джайлзе Дугласе, что называл ее «озорницей» ужасным голосом, не содержавшим ни грана шутливости.

Она рассказывала мне обо всем этом много лет спустя, наконец позволив заговорить воспоминаниям, кои столь долго пыталась позабыть или превратить в ночные кошмары, не более. Ко времени, когда она перестала молчать, в ее голове царила неразбериха. Она признавалась мне, как я признаюсь ныне вам, что редко может отличить достоверное воспоминание от запечатленных в памяти снов, а фантазии, спроецированные в прошлое, от детских фантазий, спроецированных в будущее и принятых за чистую монету. Сделавшись чересчур сложными, сочетания перспектив не складывались во вразумительную картину, словно бы внезапно обанкротилась сама геометрия. И более того, Констанс могла желать оправдать, хоть и не напрямую, свои поступки передо мной. В итоге правда миновала тройной фильтр – желания, памяти и честности, – и тем не менее вы обещаете мне, что, когда я узнаю правду, мои собственные жалобы на боль прекратятся. Вы опрометчиво обещаете и обещаете, и я нахожу почти привлекательным вид зазубренного лезвия, вгоняемого вам в бок.

Констанс помнила звуки, издаваемые мужчиной, что мочился и затем приближался к ее кровати со словами:

– Ты не спишь?

Она не двигалась.

– Ты не спишь, девочка?

Она притворялась, будто трет спящие глаза, избавляясь от щекотных волос.

– Ты меня не обманешь. Открывай глаза. Открывай. Ты наша девочка, не так ли?

Ее безжалостный преследователь был способен отыскать ее, когда она пряталась во тьме в высокой траве, наброситься камнем и уволочь в кровать во мгновение ока, не разбудив. Враг-волшебник, способный читать ее безмолвные мысли, он говорил:

– Господь вечно следит за тобой. Он знает, что ты прячешь в своем сердце. Когда ты лжешь, твоя ложь ранит Его плоть и заставляет Его ангелов рыдать.

Он знал все. Он мог взять ее за подбородок, запрокинуть ей голову, изучить лицо и вытянуть из глаз все ее секреты, все тайники.

– Я знаю, где ты была. Я вижу тебя насквозь.

Ее матушка по разительному контрасту не была волшебницей, она располагала лишь бесплодной любовью, но не колдовством, и потому не могла читать тайные мысли дочери. Она вынуждена была взамен требовать ответы:

– Где ты была? Отвечай мне!

Она приветствовала утренние возвращения дочери из потаенных убежищ сада яростью и колотила ее.

– В тебе сидит бес, ни дать ни взять, точно бес.

Однажды, может быть, дважды ее отец вмешался и прекратил порку, но это было еще хуже.

– Ну же, она еще малютка, не нужно. – И он оттаскивал от нее орущую матушку.

– В ней обретается бес, внутри этой девки, не думай, что я не знаю, – настаивала матушка, вырывая руку.

– Это может быть. Но мы должны обходиться с ним хорошо, насколько это в наших силах.

Матушка пятилась прочь от Констанс (кою теперь сжимал отец), не желая стоять на своем и защищать девочку.

– Пусть тогда бес ее забирает, – говорила она, принимаясь за другую работу, недостатка в коей при надобности не ощущалось, и скрывалась за утешительным пологом слез. Сколь легко уступала она никчемную Констанс бесу! Матушка отказывалась от нее в пользу беса внутри, что притягивал беса снаружи. Если бес пребывал в Констанс, почему тогда матушка не продолжала колотить ее до тех пор, пока он не выйдет?

– Пожалуйста, – рыдала Констанс, но матушка оставляла ее с ним наедине.

– Если бес был во мне, это, разумеется, многое объясняло. Я делалась причиной того, что люди вокруг меня ведут себя мерзко. Мой отец становился тем более мерзок, чем ближе ко мне подходил. Я часто желала, чтобы матушка выполнила свою задачу как следует.

Избить ее значило – защитить ее, значило – изгнать беса, значило – не подпускать к ней отца.

Она помнила, как пряталась, что случалось в ее детстве постоянно, как «не давала бесу подходить к искушаемым». Она помнила, как убегала от заклятого врага и, несколько отдалившись от него, замирала, чтобы отдышаться. Она знала, что он приближается, ибо ощущала его запах, отнюдь не противный сам по себе, но прелюдию к неминуемой боли. Серо-желтое небо вокруг Констанс вспенивалось, дома отдалялись, делались недостижимы. Если бы ей и удалось добежать до них, дома не имели замков, а остановить его могли только замки. Она должна спрятаться где-то здесь, на пустоши, под маслом и сливками пахтаемых небес, среди дрока, что отскребывает струпья, кои лишь вчера породил на ее коже. На открытом пространстве Констанс становилась еще одним зверьком, но не оставляла надежды, ибо умела менять цвет и внешность. Осознав это, она воодушевилась и испытала свои умения: кожа и ночное белье сделались желто-серыми под стать небу. Перед деревом лишь ее глаза сияли голубым, а кожа и одеяние превратились в заштрихованную бурую кору. Спасена.

Однако запах был уже близко. Он был столь крепок, что ее умение дало сбой: кожа вспахталась до желто-серого, но белье засеребрилось в лунном свете, и ноги потекли прозрачным ручейком, охвачены зыбью. Она потеряла всякую власть над собой. Запах стал еще ближе. Запах глушил: окруженная им Констанс утрачивала слух, мысль и волю; только страх бежал по венам, сообщая им хрупкость стекла. И тут она увидела у самых ног потайную яму, углубление в почве, подогнанное в точности под ее тело, глубокое ровно настолько, насколько Констанс была стройна, со впадинами, точно повторяющими форму ее носа, подбородка, ресниц. Ей нужно было только лечь и замаскировать спину. Уж на это-то она способна. Запах раздирал ей горло, она закашлялась, стараясь скрыть звук, ее глаза наполнились слезами. Он был уже недалеко.

Спрячься, не дыши, преврати спину в бурую почву.

Она оглянулась, хотя знала, что оглядываться нельзя.

Лучше бы не оглядывалась: ее ночная рубашка, белая как облако, развевалась на ветру, оголяя расцарапанные ноги. Слабея, Констанс старалась изо всех сил, опять и опять: спинка рубашки стала блекло-голубой, отразив какое-то другое небо, потом обрела цвет стекла в окне ее спальни, после заструилась речным потоком, и все это время, лежа ничком в яме, Констанс видела тем не менее, как он возвышается над ней и смеется, наблюдая за ее жалкими уловками. Боль возникла мягко, но быстро преобразилась в пламя, а Констанс смотрела на врага, истреблявшего огнем ее одежду, а затем – ее плоть.