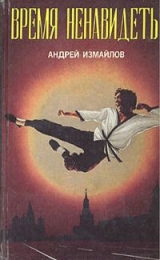

Текст книги "Время ненавидеть"

Автор книги: Андрей Измайлов

Жанр:

Триллеры

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)

«Они просто в грязи утонули», – сказал Сэм. «И вот… сразу к вам», – так он сказал.

Костыли были чистенькие, отмытые. И сухие…

***

– Меня хлеб ждет, – сказал мельник.

– Тюрьма тебя ждет, – устало сказал следователь.

Следователь действительно устал. Щека дергалась – подпрыгивал уголок рта, будто человек вот-вот расхохочется. Но не до смеха!

– Итак?

– Меня хлеб ждет!

– Ты! Пособник врага!

– Я партизанам пособлял.

– Кто подтвердит?

– Люди.

– Люди видели, как тебя расстреляли. Люди видели – тебя увели. Ковтун и Сагадеев утром, после разгрома отряда Чекмарева, и расстреляли. Как предателя.

– Я им пособлял, чекмаревцам. Они меня расстреляли, чтобы немец мельницу не тронул. Там же Варя оставалась. И хлеб. Хлеб кто-то должен молоть?

– Для врага?

– Хлеб каждому нужен.

– Так! Значит, признаешь, что пособничал врагу?

– Хлеб и мальцу нужен, и старику, и бабе. И партизану. Немец, не будь моей мельницы, достал бы где хлеба. А людям его откуда было взять? От немца и отсыпал.

– Помогал, значит, людям? – щека задергалась еще сильней. – Чекмаревцам помогал? За что же они тебя расстреляли?! За помощь?! Кто может подтвердить?!

– Люди из отря…

– Отряд Чекмарева был уничтожен весь до единого человека. Кто еще?

– Люди.

– Люди видели, как тебя увели Ковтун и Сагадеев. Кто еще?

– Ковтун. И Сагадеев.

– Ковтун и Сагадеев погибли. Тогда же, у мельницы. Люди же видели. И слышали.

– Но я-то жив.

– Вот именно! Вот и хотелось бы знать, каким образом?

– Горазд ты смешной, паренек…

– Я тебе не паренек! – взвился следователь. Вцепился в свою щеку, усмиряя тик. Хлопнул ладонью по столу.

Стакан-карандашник опрокинулся, веером разбросав карандаши. Несколько их покатилось, упало на пол.

Мельник нагнулся с табурета..

– Сидет-ть! – следователь сдвинулся со стула, медленно опустился на корточки. Спина прямая, глаза – в мельника. Нашарил один карандаш на полу, второй, третий.

Мельник смотрел на него сверху.

– Как же мне называть-то тебя?

– Гражданин следователь! – он вернулся на стул, зажав в руке пучок карандашей.

– И чего же ты от меня хочешь, гражданин… хороший?

– Признание!

– В чем?

– Во всем!

Мельник склонил голову набок, смотрел долго, изредка смаргивая. Тихо было. За окном хмурился дождь.

– Ну, гляди… – мельник привстал, собираясь придвинуться ближе к столу. Звук был – металлический писк гвоздей, выдираемых из дерева.

Следователь подскочил, упал спиной к стене, прикрыв вжатую в плечи голову рукой. Будто сейчас, вот сейчас метнет карандаши-дротики в мельника. Загрохотал опрокинутый стул. В дверь плечом вперед заскочил конвойный, сдергивая автомат – уставил в мельника.

Мельник стоял посреди комнаты, перекидывая с ладони на ладонь «грибок» табурет, разглядывал. Выдранные гвозди бряцали в гнездах корневища табурета.

– Брось! – надсадно скомандовал конвоир, следуя дулом.

Мельник чуть пожал плечами, аккуратно уложил «грибок» на пол, выпрямился.

– К стене! – пугал криком конвоир. – Руки на стену! Выше! Еще выше!

Стена была белая, сырая, с желтыми потеками.

– Эк у вас тут смешно оборудовано! – мирно сказал мельник. – Я ж подсесть хотел ближе. Признание-то как писать?

За его спиной стало спадать напряжение. Перестрелка взглядов, шумное дыхание, тихая команда.

– Молоток бы дали, – сказал мельник в стену. – Враз на место поставлю.

– Молоток запрещено! – сипло сказал следователь.

– Так я же…

– Не поворачиваться! рявкнул конвоир.

За спиной снова открылась дверь. «Клименко!». И в коридорах больницы, где еще месяц назад практиковал герр Кранкль, запрыгало: «Клименко!.. Где этот хренов шофер!.. Молоток!.. Сержант, где тебя носит!». – «Так ведь, товарищ лейте…» – «Молоток!». Потом стук. «Ат хреновина! Согнуло как!». Стук, отдающий в ступни. «Ну-ка!» – натужный мык. «Намертво!» – «А вдруг он… А пусть только попробует. Видал?! Свободны!..». «Но, товарищ лей…» – «Свободны, я сказал!» Топот из комнаты. В дверях: «Но он ведь может…» – «Свободны!!!».

– Ты это, случаем, не мне, паренек? – подал голос мельник, по-прежнему глядя в стену.

– Я тебе не паренек! – визгнул следователь. Получилось у него жалобно.

– Повернуться-то можно? – хмыкнул мельник в бороду. – Гражданин… хороший.

– Значит, признаешься, – уточнил следователь, когда мельник снова утвердился на приколоченном грибке.

Тот развел мозольными, с разделочную доску, ладонями. Стер – одну об другую – следы приставшего мела…

Писал он медленно, старательно, шевеля губами, ровно, без задумчивых пауз.

– Дату и подпись!

– Эт' непременно… Вот ежели ошибки какие, то прости, гражданин… хороший.

– Ошибки неважно. Ошибки мы исправим… – приговаривал следователь, читая признание. – Ошибки мы все-е исправим. Мы ошибок не делаем. Царица доказательств! – Подражая чьему-то очень взрослому голосу: – У нас в работе ошибок быть не может. Ошибки исключены. Исключены ошибки. Их у нас быть не может, потому что их не может быть. Ошиб… Ты что?!! Издеваешься над следствием?! – взвился он, дочитав и запнувшись. – Ты что написал?! Что написал, вражина?! – он скомкал в кулак листки и кинул их мельнику в лицо.

– Как было… – непонимающе сказал мельник, отстраняясь от шуршащего комка.

– Что – было?!! – на исходе ярости простонал следователь. – Что – было?!! Ты как подписал?! Как ты подписал?!

– Где? – мельник принял в ладонь смятое «признание», с расстановкой прогладил об колено. Стал перечитывать – так же, как писал: медленно, старательно, шевеля губами.

– Издеваешься… – неожиданно спокойно проговорил следователь. Зла у него уже не хватало. Просто подтвердил сам себе. – Я сказал, подпись! Подпись!

– Ты погоди, паренек, – отмахнулся мельник, не прерывая чтения. – Ты меня своим блебетаньем не сбивай. Я по-другому не учен. Дело надо делать от начала. Тогда горазд верно получается… – дочитал. – Подпись. Так. Дух святой. Верно! – поднял глаза.

Следователь сидел, уперев ладони в щеки. Лицо получалось перекошенное, а взгляд – прозрачный, сквозь и мимо. В окно. Деревянный щит-козырек снаружи над окном, установленный «санитарами» Кранкля, закрывал все. Капли набухали на краю и спадали вниз… Дождь… Следователь устал. Очень устал.

– Ты меня слушай, паренек! – неожиданно жестко сказал мельник. – Ежели виноват чем, казни. Виноват – хлеб молол. Я его четверть века без малого молол. Ты говоришь: виноват, что немцу молол. Партизаны были ко мне вхожи. Лыба мне колесо наливное собил чинить, горазд понимал в железе. Получается, Лыба тоже помогал, чтобы немцу молоть?.. Получается! Паренек, ты как? Слушаешь меня?

Следователь пусто кивнул, отсутствующе. Капли с козырька, там, снаружи, зачастили. Уже струйками.

– У Лыбы руки хорошие были. Шальной, а понимал. Руки, как мои… – поглядел на ладони, сравнивая, вспоминая. – Когда они с агрономом пришли, он мне такую стобуху дал! Звезды в голове зажглись!.. Я же тебе написал там. «Прости, дядя Трофим, – говорит после. – Надо же было, чтоб натурально». Уж куда, говорю, натуральней! Губу рассек, бес!

– Кто подтвердит? – стряхнул следователь.

– Горазд забавный ты, паренек. Ты за что меня казнишь? За то, что меня чекмаревцы расстреляли? Мол, предатель? А я – накось! – живой! А ты верить не хочешь, что они меня для отводу глаз… Чтоб мельница работала. Чтоб хлеб шел. Я ж тебе толкую: немец хлеб и без моей мельницы у кого ни есть сгребет. А люди?.. А не стрельни меня Лыба с агрономом, так меня немцы враз бы и запытали. Сытник, сучий хвост, немцу долдонил: мельник партизанам хлеб мелет. Что получается? Мельника партизаны стрельнули. Такую фильку сложили!.. А Варю они не тронули. Хлеб шел.

– Кто?! Кто подтвердит?!

– Я живой? – спросил мельник рассудительно.

– Кто подтвердит?! – осекся. Бред! Бред какой-то!

– Видал?! Тогда я расстрелянный. Казни, паренек. По второму разу. Работа у тебя. Ошибок не бывает, тогда виноват. А виноват – тогда расстрелянный – тогда кто ж я? Дух святой, не иначе.

– Ты все врешь! Врешь все, понял? Вражина! Пособник! – защищаясь от чего-то в себе, прокричал следователь.

– Вот заладил! Пособник, пособник!.. Вру, конечно. Какой же я дух святой? Оно, конечно, верующий, но чтоб дух святой – не-е… Так что, живой я получаюсь. Тебе, паренек, хоть кто подтвердит. Люди подтвердят. Я вон как ушел тогда с мельницы, так три года с карпушинцами немца бил. Одним святым духом с немцами не сладишь.

– Не вводите следствие в заблуждение! Твое пребывание в отряде Карпушина установлено и… и нечего тут… Еще вопрос, не специально ли ты старался… это… чтобы не было подозрений. Выслуживался!

– Я бы, паренек, сейчас дернул снова грибок тот. Хоть и горазд справно его тут прибили. И вот грибком приложил бы по маковке твоей дурной. Только чего дураку вдалбливать? Морока одна! – Мельник не в сердцах сказал, не пригрозил, а вот так же склонил набок голову, как раньше. Всматривался, прикидывал: что же мне с тобой, таким упрямым, делать– то?

– Да вы поймите!.. – просяще сказал следователь, снова прижал тикающую щеку пальцами.

– Я понимаю, что ж! – понимающе откликнулся мельник. – Работа. Тут ошибиться никак. Работа такая. Нравится горазд? Работа-то?

– Молчать!

– А мне что? Я замолчу…

– Я тебе замолчу! Ты у меня заговоришь! Ну! Будешь говорить?! Признаваться?!

– Ты, паренек…

– Я тебе не паренек!!!

– Ну, лады, лады. Гражданин… следователь. Так чего ты услышать-то хочешь?

– Правду!

Мельник безнадежно вздохнул, поднялся с табурета-грибка, шагнул, приоткрыл дверь:

– Который тут? Давай, уводи меня, Притомился я горазд от вашего…

Конвоир, возникший в дверях, затеснил подследственного обратно, приборматывая: «Ну, ты что! Ты что! А ну, садись! Ты что! Не дома!».

– Я дома, – сказал мельник, возвращаясь на место.

Следователь встал, вышел из-за стола, заскрипел сапогами вокруг мельника. Один круг, еще один, еще…

– Ты сядь, гражданин… хороший. Чего мельтешить?

Следователь сел, молчал. Мельник тоже молчал. Повисли. Дождь шуршал. На потолке, впритык к стене, проступило сырое рыжее пятно. Капнуло по нервам.

– Кто знал о вашей связи с отрядом? Не карпушинским, а отрядом Чекмарева.

– Никто. Как можно! – мельник поднял палец. – Конспирация. Никто не знал.

– Но хоть кто-то может подтвердить?!

– Тебе бы Сытник подтвердил. Горазд уверен был.

– Предатель Сытников казнен карающей рукой… – машинально заговорил следователь.

– Во-во! А то бы ты его спросил, – перебил мельник. – И поверил. Ему.

– Ах, да… Ну, да… – он снова усмирил прыгающую щеку. – С отрядом Ступина у чекмаревцев была связь?

– Нет, ступинцы далече от нас сторожились. Мы тогда и не знали про них. И они про нас.

– Но хоть кто-то может подтвердить про вас?!

– Люди, конечно, догадывались.

– Нам не догадки нужны! Нам нужны факты! Факты!

– Варя знала.

– Жена подследственного не является…

– Понятно.

– Что вам понятно?! Что понятно?! Понятно ему?! – следователь снова вскочил. – А мне непонятно! Мне вот непонятно! – сел, перевел дух. – Ну, хоть кто-то! – просяще.

– Я не знаю. Мы как разошлись с Лыбой и агрономом, так и все. Они на немца напоролись, я – нет. Два дня шел, пока не попал на карпушинцев.

– Могло так быть, что еще кто-то уцелел после облавы?

– Лыба сказал: всех положили. Это надо Лыбу знать, чтобы понимать, как он оттуда… И агронома еще на себе!

– А вдруг кто-то все-таки?

Мельник снова развел ладони в стороны.

– Можете перечислить, кого вы знали в отряде Чекмарева? Поименно.

– Так ведь кто приходил ночью, того и знал. Лыба вот…

– Ковтун, – уточнил следователь.

– Да. Вот Ковтун. Сагадеев, понятно. Еще, значит…

… Всего набралось шесть фамилий. Три двойки.

Двойки, державшие связь с мельницей, возившие хлеб.

– Но кто может подтвердить?! Вы понимаете, что ошибок мы не делаем? Потому… потому, что мы не делаем ошибок! Если не осталось никого, кто может подтвердить вашу связь с погибшим отрядом Чекмарева, то… Вы понимаете, что тогда нет выхода?! Нет выхода!

– У кого?

– Ни у кого! Вы хоть понимаете?!

– Понятное дело. Понимаю.

Напитавшийся водой кусок штукатурки отвалился от потолка, упал – об пол в рыхлые, мокрые крошки.

***

Нет, не Сэма имел в виду Пестунов, заинтриговав: жди гостя! И не Бадигину имел в виду.

Вот ведь как! Если гора не идет к Магомету, то… Впрочем, получилось наоборот. Или не наоборот? В общем, сидел перед Гребневым Трофим Васильевич Авксентьев, мельник с Вырвы. Вот собрался в город – соль кончается, и сигарет надо бы прикупить, еще Варвара наказала квадратных банок привезти – красных в горох, жестяных, куда и крупу, и вермишель, и перец. Приходила Клычиха из Щукино и насорочила Варваре, что банок этих в городе – невпрогреб. Ан их и нету. Потом людей спросил, до редакции пришел: как там парень-то? Лестница все же горазд смешная случилась, голову не велика мудрость свернуть. Проведать надо бы. Голову не голову, но ногу… Адрес ему дал этакий… усы у него до пупа.

– Ты ешь, ешь.

Гребнев ел, ел. Он вдруг ощутил такой глубинный голод, когда мельник развернул кусок полотна – и мягкой сильной волной нахлынул дух хлеба, затопил комнату. Каравай! И мед! Тяжелый, настоящий – желток.

Гребнев наконец-то осознал, что толком не ел два дня. Не потому, что нечего. Малый холостяцкий набор имел место в холодильнике, в ящичного объема «Морозке»: непонятная колбаса «особая», десяток яиц, сыр бессмысленный – не соленый, а какой-то сладковатый, прибалтийский, банка сосисок еще с импортным названием «хреновки». Разве осознаешь, что голоден, при таком разнообразном однообразии?

А тут осознал. Как только мельник развернул каравай и Гребнева накрыло запахом. И он ел, ел. Соображая: не только за солью, сигаретами и квадратными банками пришел Авксентьев в город. Стал бы тогда Трофим Васильевич тащить с собой каравай и банку меда!

… Не договорили там, на мельнице. Залихорадило Гребнева: теперь-то они договорят! Ах, как кстати! Ах, как вовремя!

Мельник сидел прямо, выложив руки на колени. Он мало соответствовал тонконогой мебели, древесно-стружечному секретеру, уже проседающему под книгами, тисненным обоям, наконец. Вернее, наоборот! Это атрибутика городских квартир не соответствовала мельнику, сразу тушевалась, чувствовала себя неуютно. А сам он был какой есть. Что на Вырве, среди великанского основательного железа, камня, дерева, – что здесь…

Готовился мельник к городу, готовился. Дед-Морозная борода расчесана, очки не те, которые были на Вырве: не скрепленные изолентой в переносье, а «парадные» – каплями. И джинсы с тщательно отпаренными стрелочками – отечественные, отнюдь не в «облипочку», но выглаженные. И! Он не казался смешным. Все было при нем. Даже то, что курил он болгарскую длиннофильтрную «Вегу», а не более подходящую, по идее, самокрутку – это тоже получалось у него естественным. Так гримируют и одевают компанейских и демократичных деловых миллионеров-стариков, главное в которых – чувство достоинства.

Чувство достоинства у Авксентьева не имитировалось, не обуславливалось какими-то там миллионами, оно было. От него просто так и веяло – достоинством… Вот вернется на мельницу, скинет с себя горазд забавные причиндалы, хмыкнет: чудно, однако, в городе – только «Вега» и есть, что надобно. А то папирос ныне найдешь ли где, а «Приму» – либо до половины и выбрасывай, либо усы подпалишь. Длинный фильтр – это справно додумали. И продукт до конца используется, и табаку легкость, никакой мундштук не сравнится.

… Они договорили…

– Как же вы, все-таки, умудрялись? Немцы – аккуратный народ, внимательный. И что, они не усматривали, что хлеб в лес уходит?

– Во-во! Аккуратный. У меня своя книжечка была, куда записывал, сколько от кого зерна. Ну, и гарцевый сбор. За помол-то не деньгами бралось. Мукой. Девять килограммов с центнера – это и был гарцевый сбор. И все я в свою книжечку записывал. Тут немцы приставили к мельнице одного… Аккуратный бес! Герр Донат. С одним буркалом, но зо-оркий! Журнал какой-то разлинованный мне все совал. Заноси, мол, все до грамма. Непонятный какой-то журнал, сложный. Где уж нам, необразованным, в нем разобраться. Ну, раз уж надо, то, конечно, запишем чего ни есть в тот хитрый журнал. А для себя в книжечке черкнем… Так что даже не мешком, а иногда и подводой хлеб в лес шел.

… Они договорили…

– А потом?

– Потом горазд большую каменюку бросили, чтоб плеск был натуральный. Вроде как стрельнули меня и я, значит, упал. А боле не довелось свидеться… Потом с карпушинцами. А как вернулся в сорок четвертом, как немца вышибли, так еще и в регулярных частях послужил. В конвойные войска попал.

– И не было искушения?.. Ну… Вот же они! А на памяти и весь чекмаревский отряд, и Ковтун, и Сагадеев, и… Не было искушения? Вот так, очередью!

– Н-нет… Они ведь тихие были. В плену-то. Жалкие какие-то. Вот глаза у них не волчьи уже, а собачьи какие-то, бродячие. Тоже люди. Горазд плохие. А может, и было такое желание. Не помню сейчас. Стар стал… Потом, значит, незадача такая и получилась – трех недель не прошло моей службы и… То я конвоировал, а то меня…

… Они договорили…

– И как же вы из всего того?

– Да Карпушин поручился. Его как вызвали, стали спрошать про меня, он, бес, забуянил. «Смир-р-рна! – кричит. – Я вам покажу пособника!». И вгорячах пальцем тычет в паренька того, в следователя. Поручился. Это он мне потом рассказывал. Когда же он на Вырву-то наведывался? Вот аккурат в пятьдесят пятом. Четверть века тому уже, значит. Посидели. Он в том же пятьдесят пятом и ушел в землю… А паренек тот – что ж, паренек. У него своя правда была, понимать надо. Каждого понимать надо. И жалеть, коли не его вина. Паренек-то – совсем распашонок. Видимость одна, что взрослый. Какая у него правда? Время было. При тех обидах и фофаны в нарядах.

– Да как же! Да вы бы сказали… вы бы объяснили! Да в конце концов!..

– Экий ты молодой, – чуть протянул Авксентьев, не снисходительно, а с какой-то даже завистью.

… Они договорили…

Они договорили. Каравай кончился. Мед кончился. Гребнев тихо ужаснулся, как ужасаются всему непонятному. Совершенно непонятно, как он умял целый каравай и целую банку меда!

Пленка кончилась. Магнитофон пискнул, дав знать: пленка кончилась. Гребнев включил его на запись, как только пошел «материал». А строчить в блокнот, поглощать дары природы (никаких сил оторваться!), бегать в ванную – полоскать липкие пальцы да еще вести беседу в русле… не то что две ноги – две головы надо иметь. Тогда же, в самом начале, Гребнев потянулся, включил запись:

– Можно?

– Хозяин – барин.

Удивительное все-таки дело! Сколько на памяти Гребнева было людей, сникавших перед микрофоном. Только что так говорили, такое выдавали – хоть на запись включай. Включаешь на запись – куда что девается?! Осознание стопорит, что уже не просто так, а на пленку, уже выступление, м-м, речь – где бумага, бумага где?! М-да, наша страна – самая читающая вслух страна в мире!.. Иначе сникают.

При мельнике же сник магнитофон, тихо-тихо накручивал пленку, не дребезнул ни разу, не комкал пленку в «салат», что за ним водилось. Даже пискнул стеснительно, робко: тут, знаете, у меня пленка кончилась, извините.

– Утомилась твоя механика? – сочувственно сказал Авксентьев. – Да и мне пора. Для какой хоть надобности?

Гребнев понял, что мельник спросил о записи, а не о магнитофоне как таковом – показал жестом, накалякав в воздухе строчку воображаемым пером.

– А, ну-ну. Этот у вас там, в редакции… линялый такой, обходительный. Он, никак, главный?

– Ка-акой он главный! – спонтанно взорал Гребнев.

Нет, но каков мельник! В самую точку – «линялый»! А Парин подсознательно и сознательно гордится своей благородной сединой. Линялый и есть! И взорал Гребнев потому, что мгновенно повторил для себя ход мыслей Авксентьева: для газеты разговор, а в газете этакий главный, линялый и обходительный.

– Никакой он не главный! Это Парин! Парин это! – как будто фамилия могла что-то сказать мельнику.

– А, ну-ну… – Опять же, недооценил Гребнев Трофима Васильевича: читал тот «районку». Не такие уж дремучие дебри – мельница на Вырве. Регулярно читал. И добавил. Не Гребневу, а куда-то себе: – Много мелева, да помолу нет.

…– А банки я вам достану! – пытаясь выразить признательность, симпатию и вообще… все чувства, заверил Гребнев уже в дверях. – Квадратные. В горошек. Для пряностей! – напомнил он непонимающему мельнику. – Вот только гипс снимут, и сразу привезу.

– А, ну-ну. Ты вот что. Ты так приходи. А банки– пряности – блажь бабья. Так приходи. Коробков-то я Варваре две дюжины сплел. Лыко просушил – и хоть большие, хоть малые. Ни крупинки не высыпется, и не ржавеют.

***

Да, договорили. За все, про все. Гребнев, оставшись один, напал на магнитофон, погонял ленту клавишей перемотки. Порядок! Записалось! Все записалось. Теперь только сиди и расшифровывай. А потом конструируй, отсекай все лишнее. Есть ли здесь лишнее? Гребнев «поплыл». Нет лишнего, все важно! Да тут не на полосу и даже не на разворот, а на три полных номера, как минимум!

Отсечь? Что отсечь? Партизанские годы? Послевоенную таску? Историю с якобы расстрелом? А начало? То самое, которое Гребнев уже «нарисовал» не лучшим образом – про первую мельничку-игрушку, смастеренную Тришей Авксентьевым на талом ручейке? Нельзя отсекать – долгий след от той игрушки – годы и годы, хлеб и хлеб. Путь.

А что тогда? «Злостное хулиганство»? Вот уж нет! Уж это будьте-нате, малоуважаемый товарищ Парин! «Много мелева, да помолу нет», – сказал о Парине мельник? Прав и не прав. Помол-то есть, только сильно мусорный, просто-таки сплошной мусор! Значит, не все ясно с военным прошлым, малоуважаемый старший товарищ?! Значит, злостный хулиган, говоришь?! Сведения, говоришь, есть?! Не все ясно, но есть сведения, говоришь?! А вот Гребнев и прояснит! И про военное прошлое. И про злостное, хулиганское настоящее. Ох, как Гребнев понимает мельника! Ох, как! «Значит, выхожу я, – говорил Авксентьев, – а тут…».

… А тут на взгорке – двое. Один с теодолитом, кепка козырьком, чтобы окуляру не мешать. Приник, рукой второму показывает: левей, правей, еще немного правей. А второй с рейкой поодаль, перемещается. Ни до кого им дела нет, работа у них. Погоди, дедок, не мешай! Работа!

Они его сразу дедком стали звать. Не мешай, дедок, – работаем, понимаешь, нет?

Работа – он понимает, он очень даже уважает, если делом человек занят. Только вот не объяснят ли ему гости – перекур у них, пусть пока и объяснят, – что они тут затеяли?

А тут, дедок, тако-ое будет! Тут, дедок, целый комплекс будет. И тебе кемпинг, и тебе харчевня. На втором этаже харчевня. У тебя же там, дедок, не задействовано?

Вроде как чердак там…

Н-но! Говоришь! А скоро: панелями обобъем, светильники, посуда самая простая. Знаешь, как турики на такое клюют?! Да ты не бойся, дедок! Никто тебя не гонит! Будешь свой хлеб молоть, даже тесниться не придется – чердак-то у тебя никак не задействован. А тут тебе его в конфетку превратят. И все не за твой счет. И мели свой хлеб. Это же экзот! Турики толпой повалят! Первым делом, закордонные: их хлебом не корми, ха-ха, дай поглядеть, как русский хлеб получается. Тебя же, дедок, во всем мире знать будут – турики закордонные с себя последнее снимут, чтобы с тобой в обнимку сфотографироваться. На фоне мельницы. Тебя, можно сказать, увековечат. Тебя как, дедок, звать?.. О! Так и харчевню можно будет назвать. «У Трофима». Только, дедок, это предварительно, это не мы решаем – другие инстанции есть: название еще согласовывать и согласовывать. Ну, а теперь, дедок, ты нам опять не мешай… Давай, Колян, вставай. Нам на сегодня еще ого-го сколько успеть надо… Так! Эту деревягу придется потом спилить на фиг…

Мельник выслушал все. Двинул не спеша в сарай – выходит оттуда с большущим дрыном и очень спокойно говорит: «Сейчас я вашей одноглазой трубке ноги ее паучьи переломаю и вам тоже могу заодно, ежели через минуту хоть дух ваш здесь будет. Вам доступно?».

Им стало доступно.

Ты что, дедок! Ты что, с тараканами в башке, дедок?! Колян, он точно с тараканами! И через минуту их не было – взбежали на пригорок, сгинули.

А мельник еще долго успокаивался, выхаживая вдоль Вырвы, бурча: «Ишь, диковину отыскали! Я вам покажу диковину! Игрушки задумали! Я вам покажу игрушки! Я вам покажу иностранцев! Видел я ваших иностранцев!.. Хлеб им диковина! Я вам! Я… ух-х-х!». И похлопывал успокаивающе по коре мощного, в обхват, дерева – по «деревяге», которую «придется потом спилить на фиг». Я вам спилю! Я вам головы-то каждому спилю. Вот откуда тараканы-то брызнут!

Так было дело. Да, участковый приезжал разобраться. Разобрался. «Хулиганишь, Василич?» – «А то как же!» – «А как?» – «А вот так…». Рассказал. «Он в своем праве!» – так разобрался участковый и делал застегнутое лицо, как только на него пытались нажать. А пытались…

И что же?! Это все – отсекать?! Да ни за что!

Ладно, сначала – расшифровка, а там видно будет. Итак…

Дрынь-дрынь! Звонок, чтоб его! Дадут Гребневу сегодня поработать?!

Бадигина. И только он дверь открыл, как:

– Я должна тебе сказать, Гребнев, на тебя Парин очень обиделся! Я должна тебе сказать, Гребнев, меня Камаев просто умучил! Я должна тебе сказать, Греб– пев, ты кошмарно выглядишь! Я тебе скажу, Гребнев, вот черноплодка. Очень хорошо, чтобы пропотеть! Особенно если простуда! У тебя простуда, Гребнев! У тебя явно температура! И глаза красные! Что ты ухмыляешься?! Что ты вечно ухмыляешься?!

Попробуй не ухмыльнуться! Все-таки Бадигина – прелесть какой анекдот. Зуд под гипсом защекочет не сегодня-завтра, а она: пропотеть! Черноплодка! «Кошмарно выглядишь». Спасибо. Того же и вам… Она так и выглядит.

Бадигина всегда выглядит кошмарно. Вот парадокс! Восьмидесятилетний мельник в очках-каплях, в джинсах (пусть и со стрелочками) выглядит импозантным старцем. А Бадигина – коренная горожанка, и лет всего-то сорок пять, и одевается в ателье («Я вам скажу, у меня нестандартная фигура!»), но впечатление такое, что это мужчина, плохо переодетый в женщину. Очень плохо переодетый.

– Я тебе скажу, Гребнев, вот за твою ухмылку я тебя не люблю! (Не хватало Гребневу, чтобы Бадигина его любила. Ему за глаза хватает, что его Валентина лю… кто ее, впрочем, знает, Валентину! Шутки шутками…).

Однако темпы и скорости у Бадигиной! Гребнев все еще стоял в прихожей, а голос сердобольной коллеги звучал одновременно из кухни, из комнаты, из ванной:

– Мясо я побросала, оно быстро. Это азу! На вынос продавали. Ты вообще хоть когда-нибудь подметаешь в комнате?! Где ты штаны так извозил! И постирать толком не можешь! Тазика у тебя, конечно, нет! Ай! Горячая!.. – Бурлык-бур-рлык, тугой, гулкий звук наполняемой ванны. – Порошок у тебя есть?! Как вы, мужики, вообще живете! Я прямо в ванной простирну!.. Гребнев, проследи за сковородкой! Я не успеваю! (Она не успевает!). Мне еще за Антохой в садик!

Гребнев так и стоял в прихожей. Сгинь, Бадигина, со своей сковородкой! Он на неделю вперед наелся: хлеб, мед.

Опять звонок! Урожайный день! Гость косяком прет! Благо не надо к двери скакать. Открыл.

– А я ключ посеяла! – как большой веселый секрет выдала Валентина. – Зато вот компот! Почему-то больным всегда компот приносят. И тогда они сразу выздоравливают! А вот – новые костыли! Деревянные, как хотел. Не теряй больше!.. Стой! – она смерила Гребнева взглядом, Гребнев стоял на совсем даже не потерянных костылях. – А ты… Нарочно?

Что – нарочно… этого она не договорила. Дверь в ванную открылась и оттуда, вместе с «бурлык-бурлык», вырвалось:

– Посмотри мясо!!! А то я в ванной!!!

Валентина подобралась лицом, улыбка стала оскалом. Она перехватила новые костыли поудобней, раскачала и забросила их в комнату через всю прихожую, мимо Гребнева. Банку с компотом переставила через порог, внутрь. Выпрямилась. И сквозь оскал дикторским голосом:

– Посмотри мясо. А то она в ванной.

– Ва-ля!

Затряслась мелко-мелко и страшно, горлово:

– У-уйх-хди! – ткнула Гребнева в грудь ладонями. Одним прыжком метнулась вниз через четыре ступеньки и вон – из подъезда. Хлоп!

Как Гребнев не грохнулся, сам не понял. Падал, падал – рука по стенке поехала, зацепила крючок, прибитый для авосек. Вот как надо крючки прибивать! Какая-никакая, но опора. Он еще и отжаться ухитрился, снова приводя себя в вертикаль. Ай да крючок! Выдержал!

– Звонили, что ли? – высунулась Бадигина. – Ты где, Гребнев? Звонили, спрашиваю?

– Здесь я, здесь. Не звонили. Это я костыль уронил.