Текст книги "После прочтения уничтожить"

Автор книги: Алексей Цветков

Жанр:

Контркультура

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)

Разбудил звонок юной журналистки, пару раз бравшей у меня интервью для радио:

– Я сразу поняла, что это ты, как только узнала, что штурмуют. Зачем вы сожгли нашу студию, дебилы? Наша студия была в углу и сгорела теперь, а там мои друзья делали мультфильмы, монтировали детские передачи. Ты понимаешь, нам по барабану ваша политика, я собиралась там работать, а теперь это всё сгорело. Хочу тебе сказать, Лёша, какие же идиоты эти ваши боевики…

«Чего она так разоряется? – недоумевал я, отставляя трубку от уха. – Не выебал я её что ли, зря ждала, а теперь появился официальный повод для возмущения?

Я уже знал, что думать так – это «мужской шовинизм», но хоть про себя-то можно?

Через семь лет, когда задымила в небе останкинская башня и исчезли все каналы, я радовался, ничего не мог с собой сделать, как будто это вылазка-месть погибших там за «свой» эфир. Даже устроил на своем сайте Anarh.ru конкурс детских рисунков на эту тему. Мама-папа и дочка тупят в рябящий экран, а в окне шпиль в колечках дыма. Туда лезут – не долезут пожарники. Очень высоко. Три дня народ перебивался видеокассетами.

Маме нужно было выходить на сутки в клинику и задержать меня, даже теоретически, никто не мог. Дома я записал ручкой на запястье: Алексей Цветков, группа крови 1, резус +. Телефон. Адрес. И отправился туда, где вчера поднимали красный флаг.

Все ближайшие к месту действия, нужные мне станции метро закрылись. Наземный транспорт в центре тоже не ходил. Пришлось шагать от Багратионовской. С моста и набережной я видел то же, что и все. Пожар и расстрел. Это неинтересно. И вообще неприятно – видеть то же, что и все. СNN передавало без купюр в прямом эфире. Снайперы передвигались по крышам между рекламных букв, но зачем и чьи – никто не знал. Боевики стрелялись последним патроном в подземных тупиках, где-то под нашими ногами. Было не слышно, узнавалось потом, от выживших.

Плотная толпа с бутылками и банками в руках обсуждала, кого откуда вывели и куда повезли, а кого еще нет, и какими снарядами, скорее всего, танки давали залп по окнам, рыжим от огня. Пучеглазая публика «смотрела историю» и щелкала вспышками семейных фотокамер. Она была ни за кого. Средний класс с неисчерпаемым телевизионным юмором и бухгалтерской рассудительностью. Отмеряют семьдесят семь раз, а потом умирают, давно забыв, что именно и чем мерили. Хорошие люди, как бывает хороший товар, хорошая погода, хороший обед, оклад, сон. Несколько лиц, стянутых в узел внутренней истерикой, словно зубной болью, выдавали возможных сторонников Дома Советов. Но между собой они не общались, чтобы не подставляться.

Дома, по радио, размешивая чай, я слушал длинный список запрещенных теперь организаций. Сознательная интеллигенция, которую этот список не устроил, настрочила обращение к президенту с просьбой «добить гадину», заткнуть опасные голоса, не откладывая разыскать всех, кто участвовал, и взыскать по всей строгости, чтобы вновь не пришлось через пару лет колотить бронетанковой дубиной поднявшуюся голову реакции. Под текстом этой челобитной одной из первых стояла подпись писателя Рекемчука, руководителя моего творческого семинара в институте. Того самого, которому так нравились «дикобразы баррикад» в моем вступительном этюде.

– Цветков, мы тут, на баррикадах, а ты где? – Не очень трезвый девичий голос в телефоне называл смутно известные мне прозвища разных тусовщиков.

– Что? – не понял я. Слишком тупо для шутки, если только не звонят с того света.

– Мы защищаем Моссовет с утра от фашистов, тут море пива и отличный пипл, подъезжай, никто расходиться не собирается, возможно, будет сейшн.

Я положил трубку. Или нужно было час объяснять, зачем я попал к расстрелянным «фашистам» и почему все не так просто?

Ночами у себя в Рублево я писал красной краской на стенах: 04.10.93. Тогда это понималось без комментариев. Старался покрупнее, уверенный, что у нас-то уж никакой комендантский час не соблюдается. Не замечая, что на улицах, даже у ночных ларьков, никого нет. Милицейская «упаковка» притормозила напротив и оттуда что-то недовольно крикнули. Я остановился, благодаря себя за то, что краску оставил как обычно в трубе, на стройке. «Ты чё, бля, телек не смотришь?» – нервничали менты. Я вяло изображал аполитичного идиота. В родном 56-м попросили снять ремень, вынуть шнурки, освободить карманы. «Давать придурка» стало труднее: брюки и куртка полны листовками, ходившими у Дома Советов.

– Откуда это у тебя? – собирая в кипу бумажки разной степени потертости, спросил дежурный.

– В метро дали, – продолжил я держать роль.

– Все сразу?

– Я в институт каждый день езжу, раздают…

Аполитичными идиотами оказались, слава богу, местные милиционеры. Забрав листовки и осмотрев мои рукава в липких брызгах свежей краски, самый главный внушительно заглянул мне в глаза и сказал: «Поночуешь в камере. Завтра с утра пойдешь домой».

Мой товарищ Денис Пузырев в Питере тем временем оперативно организовал концерт «Рок за Хасбулатова!». Объяснял тусовке со сцены, что предположительно курящий траву политзэк Хасбулатов нам ближе явного алкоголика Ельцина, и раздавал первым рядам косяки. Художники, с которыми я только собирался познакомиться, считая их отчасти своими, – Осмоловский, Бренер, Мавроматти, – успели сфотографироваться на фоне обугленного Дома и сделали из этого обложку журнала. Они стоят там, молодые, оскаленные, со спущенными штанами. Осмоловский, самый скромный, закрывает яйца рукой, копируя любимую позу нацистских вождей. Моя первая мысль от этой обложки: «Умнее мертвых быть нельзя».

Меня, кстати, оперативно разыскали, как и советовала бдительная интеллигенция, после моего подробного репортажа с баррикад в «Общей газете». Позвонили из оперативно-розыскного отдела ФСБ (тогда они недолго назывались ФСК), попросили приехать к ним, на Манежную. «Или вам лучше прислать повестку?» Я согласился явиться так. Никакой вывески на подъезде не было, только гранитные мемориальные таблички о разных давних временах, и, проходя мимо, напротив ленинской библиотеки, нельзя было знать, что здесь вот изо дня в день оперативно разыскивают кого следует. «Мы вас искали», – с инквизиторским удовольствием сообщил юноша, провожавший меня к следователю.

– В тюрьму пойдешь! – уверенно сказал следователь, как только мы остались с ним вдвоем. На его столе лежали распечатки моих статей с подчеркнутыми строками, так, чтобы я видел. Он ждал реакции.

– Обычно это решает суд, – вежливо ответил я, думаю, что дрожащим голосом.

– Восемнадцать как раз тебе исполнилось, – продолжил товарищ начальник свою мысль. Я молчал. Оказалось, что на этом его работа закончена, и меня повели к другому следователю, очень доброму. Всем известная игра в антиподов. Посокрушавшись, что я отказываюсь от чая, и быстро согласившись, что курить – здоровью вредить, хороший следователь начал хихикать, вспоминая «желтого Геббельса» и его дурацкую пропаганду. В его деланом веселье я никак не участвовал, и ему это быстро надоело. Меня и мои статьи поручили третьему, которого ничего не волновало, кроме слова «оружие». Сколько его, откуда взялось и куда оно потом делось от Дома Советов? Особенно его заботило Останкино. Он цитировал мои неосторожные строки и вопросительно смотрел в переносицу, а когда я, подумав, отвечал, оглушительно вколачивал мои слова в свою гигантскую машинку. Настольных компьютеров у них ещё не было. Знал ли я что-то об оружии? Почти ничего. Тактика моих ответов была такая: переложить всё на мертвых. По нескольку раз он спрашивал: где, когда и при каких обстоятельствах я познакомился с таким-то, у которого в руках во время «событий» было то-то, и когда я этого самого в последний раз видел? Я называл только тех, кто точно погиб. Других людей с оружием не помню или не был знаком. Проверить так сразу они не могли, и потому трюк сработал. Сей способ дачи показаний я советую всем, кто туда попадает. Если вы просто откажетесь говорить, ссылаясь на плохую память или на то, что сказанное может быть использовано следствием против вас же, скорее всего, будут серьезно увечить, а физически ответить вы не сможете. Это проверено. К задержанным применяются игры в слоника, электрика, водолаза, могут надолго оставить дышать хлоркой в комнате без окон и вентиляции и многое другое. «Мы вызвали вас пока что в качестве свидетеля», – после каждой порции вопросов напоминал следователь. Я понятливо кивал. Это был мой первый допрос в ФСБ. До этого случались только отделения милиции, куда нас бессчетное число раз доставляли за «нарушения», «противодействия», «несанкционированость», «беспорядки» и где грубо говорили: «Авторучка, лист бумаги или хер в очко!», но это ничего не означало. Федеральная безопасность с этого момента интересовалась мной много раз. На столах в лефортовской тюрьме, куда меня вызывали в конце 1990-х по делам о левом терроризме, (но спрашивали всё больше про личную жизнь Лимонова), компьютеры стояли уже вполне сносные. В галерее Марата Гельмана (фестиваль «Неофициальная Москва») я читал вслух избранные места из протоколов своих лефортовских допросов. Это настолько понравилось Илье Стогову, что он вставил изрядный кусок из них в свою книгу «Революция – сейчас». В Лефортово следователь провожает тебя в туалет и стоит, когда писаешь, за спиной, держа открытой дверь кабинки. Ему ведь отвечать, если что. Мне, однако, в этом мерещился гомосексуальный флирт.

Хотя чаще господа из спецслужб любили встречаться неформально, на свежем воздухе, когда ты выходишь из института на большой перемене между парами. Фильтруя базар, ты ведешь их к фонтану, но они за рукав, осторожно, без объяснений, влекут тебя от фонтана прочь. У фонтана им очень шумно разговаривать, и ты убеждаешься – твой голос сейчас пишется, накручивается, налипает на пленку в их карманах.

После своего первого допроса первокурсник взбирается подышать на крышу. Туда, где чёрный гудрон. Там подхватывает и, кажется, сейчас унесёт, будто ты – большой и легкий кусок пластмассы. Но не страшно, и вот почему: коммунизм будет людьми достигнут, время и пространство перестанут быть для человека проблемой. И с пространством и во времени человек сделает всё, что необходимо ему, как наместнику смысла. Это значит: всё и все под контролем. Это значит, на этой крыше, зимним вечером на ветру я наблюдаем ими и я нужен им, ведь иначе меня здесь просто бы не было. Мир в каждой секунде и сантиметре есть нечто, необходимое им, тем, кто однажды сверг власть секунды и сантиметра. От этой мысли я улыбаюсь, а на глазах – слезы. Ветер слишком сильно гладит глаза, хватает волосы, поёт в ушах. Ветер это они. Крыша, оттепель, моё дыхание и колонии звезд между торопливыми облаками – они. Я – они. Точнее, я с ними. Ещё и потому, что я о них знаю. Думаю о них. Ведь это моё знание тоже не случайность. Оно санкционировано ими. И значит, я должен о них помнить и думать. Значит, они доверяют мне. Это всё часть их плана по освоению дореволюционного прошлого.

С той крыши я спустился немного другим, узнавшим, что революционная диалектика это как метафизика, только гораздо круче. Всё равно, что сравнивать чистый наркотик с разбодяженным.

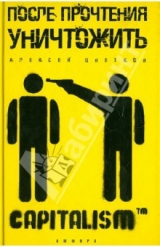

К годовщине расстрела парламента я написал статью-тост «Педигри пал, а мы еще нет!». Она вышла на первой полосе «Новой газеты» с редакционной шапкой, поясняющей, что газета, конечно же, не подумайте, к мнению автора не присоединяется. Я называл там октябрьское восстание «попыткой антиноменклатурной революции». По телевизору в тот же день («Пресс-экспресс») газету заклеймили «дающей слово сомнительным и криминальным молодым людям». К той же годовщине я придумал сделать пятиметровый черно-белый транспарант «Капитализм – дерьмо!». Его красиво сшила Ася, та самая, что строила со мной баррикады в самом начале и улетела в Америку, смотреть телевизор и рыдать. Транспарант надолго стал брэндом крайне левых. Вообще же я эти годовщины не любил и почти там не появлялся. Колокольный звон, слезливые припадки стариков, траурные портреты в руках родственников, откровения подавшихся в бизнес баркашовцев, бездарные речи тех, кто извлек из «событий» свой скромный политический капитал. Виктор Анпилов вспоминает у костра о том, как он видел сандинистскую революцию, работая корреспондентом в Никарагуа. Седая женщина рассказывает всем, как прятались от пулеметов под декоративным горбатым мостиком. На месте нашей изначальной баррикады, у памятника пролетариям столетней давности, навтыкали православных крестов. Действительно, при штурме здесь погибло больше всего людей. Мемориал из венков – цитат – флагов – икон – фотографий погибших разрастался несколько лет. «Армия – кровавая сука!» – не дрогнула вывести рука советского патриота на заборе. В парке, где стоял когда-то бетонный Павлик, открыли деревянную часовню памяти жертв. Никто из громко выступавших на поминках не сказал вот чего: «Господа ельцины—филатовы—грачевы—ерины, нам не понадобится много бронетехники и больших дивизий, чтобы асимметрично, но достойно, ответить вам, ведь пули летают в любую сторону. А пуля стоит доллар или меньше. Мы не смогли выиграть историю, но можем лично отомстить за себя и своих мертвых».

Дважды ставший полюсом такого разного неповиновения Дом обнесли высоченным забором. Глядя на острые его пики, я всегда вспоминаю тот, самый первый, разбиравшийся, как детский конструктор, заборчик из 1991-го. А внутрь, после ремонта, быстро сделанного турецкими арбайтерами, переместили правительство, справедливо полагая, что невозможно себе представить такой ситуации, чтобы народ защищал действующих министров на баррикадах у костров. Мы справлялись с этой проблемой так: отсюда к центру стартовали наши запрещенные студенческие волнения-столкновения и доходили по Новому-Старому Арбатам, скандируя «Ельцина на хуй!» и «Вся власть – студентам!», аж до Манежа ценой вывихнутых костей и пробитых голов, одной из которых оказалась и моя.

Во время срочного турецкого ремонта Дом, упакованный в шуршащую обертку, как новогодний подарок, если близко подойти, романтично звучал на ветру, словно парусник. Я, кстати, жил здесь, на набережной, в престижной «сталинской» квартире, с двух до четырех лет. Мама недолго была замужем за склонным к битломании и тунеядству сыном советского генерала. И в окно было видно стройку. Здоровенный котлован. «Мама, что там копают?» – часто спрашивал ребенок. Но мама точно не знала, говорила про ледовый дворец.

Глава четвертая:

КАК Я БЫЛ АВАНГАРДНЫМ ХУДОЖНИКОМ

Вообще я ощущаю мир скорее эйфорически. Почти всё везде и всегда вызывает у меня энтузиазм или хотя бы лирическую симпатию. Чисто эмоционально. Отсюда солидарность с: «Абба»—«Несчастный случай»—«Дискотека Авария»—Псой Галактионович Короленко. Но, чтобы не превратиться в доброе растение, я оцениваю действительность строго наоборот, депрессивно: почти всё, везде и всегда как упущенное, искаженное, обреченное. Воспитывая себя чисто идейно, так сказать.

Кроме чувств и идей есть, правда, в голове еще и образы. Они-то откуда берутся? Как раз из возникающего напряжения, из шаткого равновесия между двумя, названными выше, симметричными схемами. Позитивные эмоции первичны и базисны, негативные идеи вторичны и противовесны, значит, образы неизбежны как невротическая демонстрация этого конфликта. Отдаться таким эмоциям может только улыбчивый идиот, довериться таким идеям – только перекошенный камикадзе. Иногда в зеркале я вижу парня с веселыми глазами и недобрым ртом. Художник – вот компромисс, с какого-то момента решаю я. На уроках рисования в школе узнаваемо у меня выходили только «саморазрушающиеся галактики». Поэтому я решил быть художником не просто, но авангардным. Мне думается, они внутри головы устроены похожим образом. И дальше я просто расскажу, как был авангардным художником. Никакого загруза больше не будет.

Берется несколько пособий для будущих врачей и несколько брошюр по разновидностям инопланетных рас. Разрезается и произвольно склеивается. На выпускном экзамене по мировой художественной культуре я выдавал их, точнее, ксероксы, за «раннего Энди Уорхола», о котором делал доклад. «Энди Варол» писали советские справочники. Хорошо, что даже в моей либеральной школе про Энди Уорхола в 1992-ом году знали не больше моего.

Коллажами из медицинских учебников дело, конечно, не ограничилось. Нужно было затусоваться с авангардистами. Я познакомился с Осмоловским и Гусаровым из движения «Э.Т.И.». Первый успокоил меня, подтвердив, что уметь рисовать это вообще в современном искусстве ни к чему, второй разубедил в необходимости читать теоретическую литературу, по секрету сообщив, что главное это «трэш» и «драйв», а если уж нестерпимо хочется почитать кого-нибудь, то нет лучше Муаммара Каддафи. У него, кстати, в «Зеленой книге» я нашел осветивший мою жизнь афоризм: «Люди не ходят в ресторан, чтобы смотреть, как едят другие».

Авангардисты постарше в своих галереях читали вслух Евгения Онегина, но слышно было плохо – очень громко играл над их головами Сергей Летов на своем большом саксофоне. Скоро я всех, кого надо, знал и без стеснения выговаривал: «перформанс», «рэди-мейд», «дискурс», «флюксус», «деконструкция», «трансгрессия», «инсталляция» т.е. внешне уже ничем от авангардистов не отличался.

Первая моя инсталляция состоялась в ближайшей к дому галерее современного искусства и называлась «К ВАШИМ НОГАМ!» – такой лозунг держали в руках семь обезглавленных манекенов. Они стояли вокруг низкого, чуть выше пола, крестообразного подиума, с которого смотрели на зрителя семь голов. Манекены все были одинаковые. А вот головы под ногами очень разные: в париках, кепках и касках, в масках вурдалаков, омоновцев и медсестер. Седьмым был разборный керамический череп из мед.училища. Войдя в зал, зритель оказывался в ничтожном пространстве у стены, вплотную к безголовой толпе с обязывающим лозунгом и с головами внизу. Не доверчивой вначале галеристке я всё объяснил: когда у художника нет больше ни придворной, ни партийной роли, всё решает рынок и потребитель т.е. тот, кто приходит в галерею, по крайней мере, так считается: «абсурд демократической мифологии». Поэтому посетитель должен тревожиться: чего это к его ногам столько голов? Впрочем, объяснять «чего сказать-то хотел» – дело галимое и не по-авангардистски. Галеристку я добил «рестораном» из Каддафи, приписав фразу опять же Энди Уорхолу. Она знала, кто это такой и на все согласилась. На открытии коллективной выставки выпивали, читали по репринтной книжке не читаемые стихи поэта Бурлюка, галеристка на два часа заперлась в туалете, а потом её срочно увезли домой. Через пару недель меня попросили вывезти своих манекенов и собрать головы, потому как экспозиция закончилась. Чего я ждал? Что меня покажут, опишут, пригласят на гастроли в Европу, продадут на вес золота с аукциона «Сотбис»? Не то чтобы. Но на какой-то смутный успех надеялся и некое развитие событий предполагал. Развивались же события так: нужно было переть манекены обратно, к знакомым в ателье, а головы (манекены были безголовые изначально) раздавать друзьям. «Голова не нужна?» – я долго еще говорил в телефон всем подряд эту двусмысленную фразу. Хорошо, что некоторые все же были не головы, а резиновые мячи в масках. «А костей не надо?» – спросили меня в ателье, когда я выгружал своих голых бесполезных кукол. Оказалось, до них по этому адресу был ресторан и все мясные кости до сих пор свалены в подвале. Я обещал кости посмотреть, но в другой раз.

В другой раз я устроил «БигМак-Рождество», хотя был июль. В моем отсеке длиннющей выставки, на которой терлась вся пресса, росла искусственная елка, увенчанная символом ресторана «Мак Дональдс», вместо игрушек на ветвях болтались завернутые чизбургеры-гамбургеры, вместо ватного снега елку посыпали жареной картошкой, под елкой лежали всякие подарочные наборы, а вместо Деда Мороза гордо сидел надувной желто-красный клоун. Вокруг этого всего я планировал некое шоу с появлением снегурочки в корпоративной ресторанной форме, но шоу началось раньше, чем я ждал. Девушка студенческого вида спросила, забирая картошку с ветки: «Надеюсь, ядом никаким не прыскали?». Я заверил её в безвредности продукта. Ну, то есть не вреднее, чем в самом «ресторане». Это всех развеселило и развязало публике аппетит. Чей-то ребенок потащил на себя подарочный пакет, елка накренилась, всюду весело шуршали разоблачаемые обертки. Так народ превратил мою вторую инсталляцию в хэппининг: всё сожрал. Фраза про «пипл хавает» меня с тех пор особенно раздражала. Арт-журналисты как всегда пришли после начала, подзадержались у других, более известных и менее съедобных художников. Смотреть было уже не на что. Благодаря меня и дожевывая, народ расходился. Критик спросил, в чем смысл этих оберток и фантиков вокруг елки и что символизирует кукла, как я вообще отношусь к Мак-клоуну и панк ли я (половина головы моей была выбрита, а строительную куртку украшали булавки). Я сказал: отношусь неплохо. Купаясь в фонтане на Пушкинской (иногда даром, иногда за деньги по просьбе иностранцев и гостей столицы) я часто ходил мокрый в бесплатный Мак-туалет: не столько писать, это можно сделать незаметно и в фонтане, сколько выжимать одежду.

Нельзя сказать, чтобы не было совсем никакого медиа-успеха, без которого авангардизм не авангардизм, а так – бисерные игры. Например, когда осушили «бассейн Москва» и, прежде чем заложить там некогда взорванный храм, решили для начала отдать эту большую ванну авангардистам на денек. С двумя сподвижниками я болтался там, сжимая в руках черное знамя с изображением взъерошенной красной кошки в пятиконечной звезде. На вопросы телевидения отвечал в том смысле, что «дикая кошка» и «забастовка» звучат в американском языке почти одинаково и давно породили каламбур, отсюда флаг, и что мы предлагаем ничего не строить в этой чаще, а расселить побольше черных кошек. Во-первых, это будет живое произведение искусства, а во-вторых, справедливое прекращение дискриминации этих животных по цвету шкуры. Вечером в телевизоре меня показали с флагом, но без звука и с закадровым голосом: «Пришли и молодые булгаковцы!».

А вот дорожные знаки, нарисованные прямо на стенах в ЦСИ (курируемая Осмоловским выставка «Антифашизм-антиантифашизм») напечатали аж три центральных газеты. Я сделал их по трафарету в половину взрослого роста. Они выражали главные функции искусства по отношению к своему материалу, что и было пояснено в названиях.

Демонстрация: знак перехода, но у пешехода в руке флаг.

Разграничение: схематичный пограничник с головой собаки держит на ошейнике собаку с головой пограничника в фуражке. Между ними, сквозь поводок, проходит пунктир границы.

Обожествление: в круглом знаке многорукое существо с нимбом вокруг «пешеходной» головы.

Уничтожение: знак скользкой дороги приводил к пешеходному кентавру с косой.

Больше в том зале не было ничего, кроме моих стен. Стоял еще, правда, телевизор. Его принес другой авангардист Гия Ригвава и иногда включал. На экране полчаса мужская голова сглатывала слюну и смотрела сверху вниз. Это был ремейк фильма Энди Уорхола «Минет». Осмоловский писал в каталоге выставки: «В фильме Уорхола снималось лицо мужчины в тот момент, когда у него брали минет». Сначала я хотел сказать Толику, что «минет» делают, а «берут» совсем другое, но потом решил, что это будет литературное пижонство и авангардисту можно всё. Иногда в зал заходил спонсор выставки, английский троцкист Роберт и, разглядывая мои знаки, сокрушенно покачивал головой. Осмоловскому на той выставке я рассказал свою идею с хлебом: раздавать его бесплатно на улице, требуя ввести на богатых такой налог, чтобы хлеб для людей стал бесплатным. Для одних это будет арт, а для других – политика. Через пару недель в новостях я увидел Толика сотоварищи, раздающего длинные ломкие батоны на фоне скульптурного колоса Церетели. Смысл был какой-то совсем другой. Народ, подозревая издевку или инфекцию, шарахался. Потом, уже со своим смыслом, это повторили лимоновцы. Так я понял, что в наших авангардистских кругах собственность, особенно, интеллектуальная – всякое там «застёгивание головы» – неуместная форма отчуждения и вообще «авторство», как и «идентичность», глубоко буржуазные товарные категории, необходимые для успешной самопродажи. Энди Уорхолл в последние годы жизни подписывал своим именем всё, что ему приносили. Это помогало его знакомым увеличить стоимость «своих» работ в десятки раз. До сих пор множество народу в Штатах торгует этим «Уорхоллом» и неплохо живет. Художник понимал, что главное искусство современности – создание стоимости, а главное оружие – медиа.

На одном чердаке, где собирались авангардисты, больше недели разлагалась и воняла моя карта СССР из рыбьего мяса. Следующий проект (скульптуры из вареной колбасы и потом убыстренный фильм о том, как они меняются) меня на том чердаке очень попросили обождать делать. Дать людям чистого воздуху. А татлинскую башню с православным куполом наверху («Третий Рим») отсоветовал строить один уважаемый мной бородатый философ, который был «против такого, знаете, еврейского стёба над нашим красным райхом». Марш по Старому Арбату с банкой «заряженной» воды и настойчивые предложения всем окунать в неё медные предметы, а ночью ждать «контакта» и потом отчитываться о результатах (прилагался список редакционных телефонов уважаемых московских изданий), наверное, авангардизмом, не считаются, ибо опять-таки обошлось без медиа. Звонили ли «контактеры» в газеты, никто не проверял. «И вообще все эти идеи не визуальны» – сказал мне тот самый критик, не понявший съеденного рождества – «в строгом смысле они относятся скорее к литературе, к слежению за сюжетом». Я задумался. Литература … Сочинил несколько комиксов про Ренату Литвинову. Сюжеты ей понравились. Она там обманывала инквизицию, целовала зеркало, действовала в чеченском плену и помогала партизану Панчо Вилье. Марина Обухова, вычурный и роскошный график, всё это отразила. Выставка в небольшой галерее имела больше медиа, чем заслуживала.

Мне позвонил парижский художник Толстый-Котляров. Человек, который однажды был распят на кресте, а в кино снимался у Шаброля. В его мастерской на стене была распята и осквернена тысяча долларов в десяти купюрах. Он тоже обожал безголовые манекены и даже подарил мне один. Дева стоит в углу моей комнаты, покрытая сияющими стихами и с пулей-монетой в плече. Я писал тексты, а Толстый превращал их в замысловатые картины, т.е. буквально переносил на холст. За это он даже официально наградил меня бронзовой «медалью вивризма», арт-направления, которое создал сам. На бронзе отчеканен сам Толстый в боксерских перчатках. Несмотря на возраст, готов ударить.

Литература … – повторял я про себя волшебное слово мудрого критика. Но сдаваться так запросто не хотелось.

Как художника, меня поддержали в основном два человека – Марат Гельман и Эдуард Лимонов. В Галерее Гельмана (фестиваль «Неофициальная Москва») я развесил по стенам графику: Американский флаг, где в каждой звезде серп и молот, а вместо полос – русская народная вышивка. Разбитые, как витрины, штрихкоды, трещины в которых есть даты самых известных революций. Святой Себастьян, истязаемый у столба гигантскими военными москитами. Телевизионный пульт с символами главных религий и идеологий на кнопках. Любопытные марсиане, сверлящие Эмпайр Стрит Билдинг лучом. Ну и так далее. Позже возникла идея обмотать цепями и закрыть на замки все тома полного собрания сочинений Маркса и Энгельса. А ключи в замках расплющить. Чтобы из получившихся неудобных тяжелых кубиков строить любые знаки, как из взрослого конструктора. Марату идея нравилась, но у меня не дошли руки.

А Лимонов с удовольствием оформлял моими картинками свою газету и даже свою квартиру. Много лет его кухню украшал образец «обоев для новых русских» – орнамент из мишеней, наложенных на толстеньких буржуйчиков в стиле ранней большевистской пропаганды.

После галереи Гельмана со мной пожелал встретиться один русско-немецкий куратор, спрашивал, что мне нужно для участия в его выставке? «Окна нужны» – отвечал я – «хотя бы одно окно». Я собирался сделать вокруг этого окна, да и прямо на стекле стрелки с моими комментариями к тому, что видно. По смыслу там должно было быть примерно следующее: Всё та же скука, страх, отчуждение, смешные надежды, стена (если бы в окне была стена), задний двор истории (если бы задний двор), бесконечная гонка амбиций (если дорога). Нравится ли тебе смотреть на это? Не хочется ли выйти из галереи и заменить что-то там, за окном, чтобы тебе и другим действительно было на что взглянуть. Ну и конечно «Люди не ходят в ресторан, для того, чтоб смотреть …» – на этот раз без подписи. В идеале, за окнами планировались разные акции, от церковного хорового пения до драк и совокуплений. Активисты были найдены. Всё это заставило бы посетителя выставки смотреть в окно, а то и выйти из галереи, присоединиться к происходящему. Вечером, по телефону куратор сказал мне:

– Извините, но в том зале нет окна. Ни одного.

– Прорубите – предложил я – найду вам дешевых рабочих.

Куратор отрицательно засмеялся. Возможно, это была всего лишь корректная форма отказа. Идея все-таки слишком дидактическая. Но в большинстве известных галерей я окон действительно не помню, по крайней мере, в «выставочных помещениях». Монада не имеет окон – услужливо вспомнился афоризм из институтского курса философии, но я его затолкал обратно, помятуя, что авангардист «борется против цитирования авторитетов».

Следующим падким до авангардизма иностранным куратором в моей жизни была Мэгги из Лондона. Она снимал фильм для тамошнего фестиваля. Очень хотела «современного русского авангарда». Я предложил ей поджигать ночами снеговиков и снимать их, а потом монтировать с подходящей музыкой. Набралась группа скульпторов-поджигателей. В ноябре навалило сугробы. Мы разработали идеальный состав для обливания и воспламенения снеговика. Первых слепили на детских площадках, в аллеях парка, потом, оборзев, у задней двери одного офиса. На кассете у Мэгги есть даже милиционер, объясняющий, что никакого пожара нет и удивленный, как это мы с камерой так быстро приехали. Вообще, когда подкатывала милиция или выскакивала охрана, тем из нас, кто не спрятался т.е. тем, кто снимал, удавалось выдать себя за английское телевидение. Ненашенские слова в документах Мэгги действовали внушительно. Снеговика можно делать и с начинкой: облепить снегом урну, какой-нибудь садово-парковый гипсовый фуфел или водосточную трубу. Для фильма это интереснее. Но главный герой, на глазах исчезая в огне, должен был выкатывать на двух скейтбордах с бульвара на ночную Тверскую. Снег однако неожиданно кончился. Растаял, хотя мы не успели сделать и трети работы. Наступил декабрь, ударил бесчеловечный мороз: лед был, воспаления легких были, были насмерть замерзшие бомжи на асфальте, а снега не было. Снег только снился. Каждое утро я вставал и видел, что под окном вороны клюют кроваво-красный остекленелый боярышник на совершенно черной земле. Так прошло три недели. Мэгги со своей камерой уехала домой, потому что материалы на фестиваль пора было сдавать, а их не было. Больше на связь она не выходила, обидевшись что ли на капризы русского климата. Снеговиков мы оставили в покое т.е. больше не жгли. И не лепили.