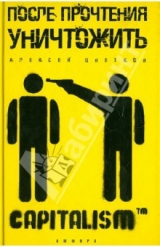

Текст книги "После прочтения уничтожить"

Автор книги: Алексей Цветков

Жанр:

Контркультура

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)

– Я чувствую, что защищаю брежневский режим, – брезгливо, сквозь зубы, говорил нацист Макс, если у Дома Советов заводили песню «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес – Советский Союз!». В ответ из агитировавшей всех разойтись по домам желтой «ельцинской» машины громко включали: «Путана-путана-путана, ночная бабочка, ну кто же виноват…» Мы прослушали эту «путану» не одну сотню раз. Не лучший способ умиротворить восставших. Машину прозвали «желтым Геббельсом», депутатам, которые покинут здание, она обещала льготы. Стояла у мэрии, то есть под домом-книгой, через дорогу от нас, защищена милицией, и говорила всё, чтобы однажды её сожгли.

– Каски строительные не нужны, ребята? – с надеждой предлагал активист– коммунист, сам уже в каске. Жаловался на то, что с другой стороны Дома, у реки, казаки не дают строить. Не верят в штурм.

– Нам, комсомольцам съезд сейчас запретили, – жаловался мужик, – подпольно проводим. Возраста он был совершенно не комсомольского. Ещё нахваливал очки для бассейна «от газов». Мы отказались. Я спросил, как он оценивает социальный состав собравшихся.

– Производящие классы, – оглядываясь, доложила каска, – но многие в пенсионной или предпенсионной стадии…

В стольких лицах читалась одна тоска по советской Атлантиде и её канувшим бесплатным чудесам, казавшимся ещё вчера такими обычными.

Вот я снова ночую здесь, у этого Дома («Площадь Свободной России» официально называется) на досках забора у своего огня. Почему мне здесь так хорошо, хоть и зябко? – спрашивал я себя. Лучше, чем в любом магазине, музее, галерее, клубе, редакции… Может, потому что я в детстве строил такие вот завалы во всю комнату. Кувырком игрушки, книги, стулья, взрослые вещи. Ни бабушка, ни мама не ругались, считалось, я «развиваюсь». Если спрашивали: «Что ты построил, крепость?», я отмалчивался или называл это красивым словом «руины». Мне не нравилось воображать что-то на месте этих вещей, но нравились сами эти вещи в их перевернутом, не положенном, не сочетаемом состоянии. Закопавшись в хаосе «игрушечных» и «настоящих» предметов, я засыпал, и только тогда меня можно было перенести на кровать. Может быть, отсюда эйфория при виде баррикад? Похожие эмоции только от обгоревших или просто обглоданных временем автомобильных скелетов…

На химии мы составляли молекулы из цветных пластмассовых шариков и трубок. Часто получались несуществующие вещества с невозможными свойствами. Химеры. Теперь я сравнивал их с баррикадами сквозь слово «невозможное». В последних классах я узнал о «нефункциональных машинах» механика-авангардиста Тингели. Они тоже были похожи своим обилием случайных деталей. Обыденные предметы употреблялись в них выдающимся образом. Хокусай одним росчерком рисует цаплю. А я всегда мог, не отрывая линии от бумаги, вывести баррикаду – получится нечитаемая надпись (подпись?), единственно нужная тебе в море прочитанного. Невозможное, которое перед глазами, как если ехать в метро – стены вагона «пластик под дерево» – и вдруг понять, что водишь взглядом по годовым кольцам никогда не бывших лет. Невозможных.

Ночью, на баррикаде, ко мне прижималась Ася и говорила: «Ты мне не нравишься таким вот, командуешь, нервный голос у тебя становится, отрывистый, ты нравишься мне другим». Она дрожала в моей кожаной куртке из спизженной гуманитарной помощи. Уже успела разукрасить рукава виселицами, человечками, цитатами из Летова. Утром ей нужно было улетать в Америку. Там будет в истерике смотреть танковый расстрел по СNN и названивать, со слезами, в Москву, чтобы сказать, как меня любит. Но меня дома не окажется. Ещё приезжала на баррикады её подруга, Катя-переводчица. С загадочным лицом она демонстративно бросала в рот какие-то безвредные средства, вроде ноотропила, будто это были бог знает какие наркотики. А в голове у Кати играл «Джефферсон Эйрплэйн».

От Аси у меня осталась кукла. Сидит на подоконнике. Мой маленький портрет, сшитый между 1991-м и 1993-м: джинсы, значок «А» в круге, приколотый к безрукому свитеру, шнурованные армейские говноступы, непропорционально высокий лоб, длинный «хайр» с одной стороны головы и никакого с другой, расставленные в стороны руки. Смотрит на улицу. Если его находят гости, долго удивляются сходству. «Дегенеративное искусство, спорим, она еврейка?» – взвешивая невесомое тряпичное существо в татуированной руке, высказался о художнице знакомый скинхэд. Я побаиваюсь этой копии. Но выбросить или сжечь тоже не дело. Ася все сильнее увлекалась шитьем и лепкой своих маленьких чудовищ, даже стала известна как «папет-артист» в некоторых кругах. Сделала, например, Ника Кейва с сигаретой и умудрилась подарить ему. Наверное, когда Кейв смотрит на себя в её исполнении, ему тоже немного не по себе…

Рукоделие влекло её уже тогда. Вернувшись из Америки, Ася сделала мне и ещё нескольким партизанам фиолетовые нашивки с символикой, которую никто, кроме посвященных, не мог уразуметь. Ей было не отказать в находчивости. Через год после расстрела парламента, с загадочными нашивками на рукавах, мы пришли в музей Маяковского на праздник нашего студенческого союза. Всё, что там происходило – бессмысленные речи и безыдейная музыка – нас очень не устроило и пришлось сначала закидать пустыми бутылками сцену с игравшими блюз музыкантами, а потом, отступая, вдребезги разнести дорогие стеклянные двери уважаемого музея. На Лубянке, уже в подземном переходе, нас настигла охрана сорванного мероприятия. Мы стояли весело, громко, трудно дыша и никуда не торопясь. Охрана засомневалась, выдвинула вперёд самого умного и он небрежно спросил: «Ребята, а вы не из музея?». Мы молча и счастливо смотрели на него. И тут Ася показала непостижимый знак на рукаве и возмущенно ответила: «Мы только что с курсов иконописи!». Охранники смущенно извинились и ушли, громко матеря погромщиков.

С тех пор асины «курсы» стали нашим кодом. Если я предупреждал партизан по телефону: «Сегодня иконопись», все встряхивались и выбирали одежду, удобную для файтинга.

В одну из первых ночей мне запомнилась тревожная фигура, которую я никак не могу истолковать. В светлом кожаном плаще с элегантной, но не интеллигентской, скорее коммерсантской или даже иностранской, бородкой он приблизился вплотную к баррикаде и рассматривал нас, как будто мы в телевизоре, а он – у себя дома. Ингредиент спросил у подошедшего сигарету.

– Ну, на, покури, большевичок, – после долгой паузы отозвался незнакомец и метко бросил ему открытую пачку. Казалось, он хочет добавить «в последний раз». Он мог быть кем угодно. Бизнесмен, приехавший посмотреть на «красно-коричневых», или даже прибывший по делу из Израиля или Штатов, а тут такой цирк, когда ещё своими глазами? Любопытствующий сотрудник спецслужб? Богатый расист, для которого мы – пролетарии не в марксистском (за счет которых все живут), а в древнеримском (которые живут за счет всех) смысле? Журналист демократической газеты или иностранной радиостанции?

– А вы большевичков, видимо, не любите? – не вставая с куска забора, поинтересовался я.

Не ответив, холеным и умным лицом он изобразил брезгливую снисходительность. Ещё посмотрев за нами, как смотрят жизнь мартышек в вольере, поплыл дальше между ночных баррикад. Я мог бы сказать ему про убогость альтернатив, распределение-потребление, осознание коллективной силы и прочее, но он говорил, только если хотел, а с нами не собирался. Кто это был? – спрашиваю я с тревогой иногда себя и сейчас. Кто это был? Как будто в ответе есть важнейшая разгадка.

Утром на митинге товарищ Гунько уже не призывал кого-то штурмовать, но яростно читал свои стихи. Под Маяковского. Выступали писатели, которых я со школы не любил. И похожие на них политики: Зюганов, Бабурин, Тулеев. Зачитывали списки поддержавших парламент областных советов и отдельных организаций. В Доме Ельцин отключил электричество и воду. За это его здесь отстранили от власти. Выкатилась на пригорок полевая кухня. Рядом с нею своё, советское, играл баянист. Записываться анархистской ротой в «полк Руцкого» мы, не голосуя, отказались. Никто не хотел маршировать в чужой армии. На несколько часов я поехал домой и в институт, а когда вернулся, на баррикаде вокруг нашего костра сидели другие люди и слушали баяниста. У баррикады нет ни собственника, ни автора. Как и идея, она принадлежит только тем, кто её защищает.

С этого момента мы все появлялись там эпизодически. Делать это было, кстати, всё труднее. Выставилось оцепление, которое всех выпускало, но не впускало никого. Наши девочки, чтобы пройти, говорили ментам: «У меня там парень». Иногда это действовало. Фокус депутата Уражцева был иной: он строил сотню-другую желающих поорать и выводил её на Новый Арбат. Менты побаивались связываться. Скандируя «Руцкой – президент!», колонна впитывала в себя всех, кто хотел, но не мог, пройти и, раздавшись примерно втрое, возвращалась обратно. За это ментов и солдат сменили. Они вообще «противостояли» нам неохотно: слишком много ассоциаций с 1991-м годом, да и среди лидеров неповиновения слишком много своих, в погонах, пускай и отставных. Теперь это была не дивизия Дзержинского, а сводный полк МВД. Но по ночам сводный полк расходился спать и экстремисты «свободно просачивались». Сменили и их на «сводный иногородний». Они стояли круглосуточно, усиленные ОМОНом. Везде положили режущую спиральную проволоку Бруно, применяемую обычно на зонах. «Я электромонтер», – подмигнул мне в парке, доставая из кармана кусачки, дядечка с нательной иконкой. Переполз оцепление, как и я, по крышам гаражей. С проволокой он обходился ловко, как ребенок со знакомой игрушкой, заметно было, не в первый раз. Потом мы с монтером ещё ползли по сумеркам в сыром осеннем золоте, пахнущем грибами и деревенской прозой, которую у Дома Советов крепко уважали. В деревенской прозе, есть, конечно, свой смысл. Горький, как если жевать во рту сентябрьскую рябину.

Лагерь у баррикад кашлял и заливался соплями. Почти всегда шел дождь с мелким мокрым снегом. На ночь людей группами запускали в здание поспать, но неохотно. Там делались важные дела, при свечах заседал так и не распустившийся парламент. Принимались всё более отчаянные решения. Днем у подъездов гордо стояли люди в штатском, но с выправкой и автоматами. Они ни с кем не общались. Сделав крыши и шалаши из клеенки и зонтиков, баррикадники чистили картошку, варили яйца. Никто, даже те, кто с иконками, не верили в Патриархию, предложившую провести переговоры на своей территории. Сюда перетусовалось с Киевского вокзала немало бомжей. А вот бродячих собак, как в 1991-м, не было. Их съели эти самые бомжи за два года экономических реформ. Если новости и были, то грустные. Баркашовец пообещал одному трэшеру сослать его в заповедник, а трэшер воткнул за это в фашиста нож. Обоих выгнали за оцепление. Трясущиеся руки, стариковские таблетки, сердечные приступы, поиски инсулина, Нерукотворный Спас в целлофане и размокшие хоругви под бледным облачным небом, куда уходил черный дым костров. Всё меньше это напоминало революцию и всё больше лагерь беженцев. «Желтый Геббельс» с вечной «путаной» и предложениями разойтись стал настолько привычным, что его больше никто не слышал.

– Если два года назад мы здесь были лучшими людьми города, – устало шутил Гаити, поджаривая хлеб на горелом прутике, – а теперь, по их сообщениям, стали «фашистскими подонками», что же это за режим такой два года был, а? Так нас морально изуродовать…

Гаити называл своё мышление «диалектикой» и прививал мне на баррикадах любовь к этому слову, которое я по инерции считал советским заблуждением для тех, кто не может уловить единства и тождества всего всему.

– Для начала главное мысленно рассечь надвое то, о чем ты думаешь, – бесплатно преподавал он, шаркая во рту своей обугленной булкой, – например, мне в Джимми Хендриксе нравятся руки, они бесподобно играют, но не нравятся ноги, они несут музыканта к смерти. Следующий шаг наоборотный: в двух, отсеченных от разных вещей, половинках узнать целое, как если бы совпали кусочки разных монет, копейки и цента. Вот с утра тут они сегодня молились за воссоединение Союза. А ты помнишь, молитва была об отсоединении от Союза, модная, в перестройку?

Я не помнил, но кивнул. Диалектик захрустел своим варварским тостом дальше:

– Настоящий смысл у них, если думать, один и тот же: надежда на правильную географию.

Гаити любил такие парадоксы. «Великая война с коммунизмом окончена, – говорил он, когда на Кремле опускали советский флаг, – начинается великая война за коммунизм!»

Он умел и научил меня влюбляться в идеи, совершенно их не разделяя.

Диалектику Гаити считал новой формой мышления вечной касты воинов, исповедующих конфликт. «Диалектический стиль жизни» в итоге унесет его через год из страны в неизвестном направлении.

С Гаити мы познакомились на кораблике «Арт-Бля», где я носил за Сергеем Летовым огромный, беременный по виду, саксофон в футляре, а Гаити рисовал на картоне пальцами красочные абстракции. Кораблик курсировал как раз вот здесь, под московскими мостами. Ночами на открытой палубе играли живой джаз. Мы разговорились о троцкизме, которому Гаити издали симпатизировал. Я похвастал визуальной поэмой «Ледяная голова Троцкого». В действительности её не существовало. Выдумал по ходу беседы. «В крайнем случае, напишу-начерчу-склею, если ему понадобится», – мысленно успокоил себя.

Последний раз я разговаривал с Гаити в клубе «Секстон». Пиво носили грудастые официантки-металлерши в кожаных лифчиках. Нами планировалась газета «Аллергия» с брезгливой передовицей «Проституционизм». Он собирался подписываться псевдонимом «Вас Вафлят».

В кострах вместе с мусором полыхала «своя» пресса, хедлайнер которой, газета «День» вышла с перевернутым портретом Ельцина на первой полосе. В таком виде портрет смотрелся тем более угрожающе. Хотелось написать рядом от его имени строгий афоризм, вроде: «Не пиздите и не пиздимы будете!»

Вместе с Гаити мы учили комсомольцев сливать бензин у проезжающих машин и делать «зажигалки» в бутылках. Пока движение не было перекрыто и не появилось первое оцепление. Особенно нравилось тормозить машины и строго требовать горючее, впрочем, не молодежи, а дедушкам-боевикам. Эти постаревшие сталинские соколы с сединою на висках нереально смотрелись в роли экспроприаторов бензина. Реально они бы смотрелись как группа заядлых рыбаков-пенсионеров, спорящих о том, нерестится уже плотва или ещё нет. Но настоящая реальность часто «нереально» смотрится, то есть издевается над нашими ожиданиями. «Реализм» это самый большой и к тому же адресованный нищим духом обман. «Реализм» это когда в рекламе чистящего средства после обработки унитаза всё-таки остаётся одна бактерия. Но эта книга не называется «Почему я отрицаю реализм?».

Через неделю после начала событий пройти стало никак невозможно и бои начались на подступах, у ближайших станций подземки. Краснопресненская, Смоленская, позже – Пушкинская.

«Душманы!» – кричал омоновцам парень с кровавым узором на лице и по всей тельняшке. Незнакомый панк с близкого расстояния швырнул что-то в цепь «космонавтов», вдавливавших толпу в метро, запутался в пальто, упал, все шли по его голове. Дедулю с красным флажком, отчаянно кинувшегося прямо в щиты, метнули в подземный переход с очень опасной для жизни высоты. Дальше я ничего не видел, потому что пришлось лечь на асфальт с руками на затылке. Если ты поднимаешь голову, на неё опускается дубинка («демократизатор» – всё тот же простой митинговый юмор), сапог или ребро дюралевого щита. Сахарный хруст чьих-то шейных позвонков под тяжелой армейской подошвой совсем рядом – это звук, после которого отдельные слова про демократию тебе уже никогда «правильно» не понять и не посмотреть на всё с позиций «примирения и согласия». А вот сочетание слов «гражданская война» становится осязаемым, как «деревянный стол» или «ржаной хлеб».

Народ, впрочем, быстро учился, и уже на следующий день я видел другого дедулю, метко тыкавшего стальным древком флага точно под шлем, в горло «космонавту». Попавшийся в объятия, придушенный студент ловко бил ногой по милицейскому колену и голени. Дело было не в том, что кто-то научил этих людей уличному бою, а в том, что они вдруг избавились от иллюзий и впервые увидели в милиционере того, кем он всегда и был, – противника. Государство на несколько дней перестало быть для них безличной, как погода или гравитация, силой, и оказалось тем, чем всегда и являлось, – машиной подавления, жующей всю твою жизнь от начала и до конца. Им было непросто, особенно старикам. Власть и справедливость слишком долго понимались советским сознанием как синонимы. Если смысл этих слов расходился, полагалось жаловаться всё той же власти, добиваться, чтобы она обманывала их лучше и не допускала никаких сомнений на свой счет. И теперь вот, в этой исторической трещине, когда власть под вой сирен и хруст скелетов окончательно отдавалась новой буржуазии, родившейся из номенклатурного чрева, она ненадолго распахнула на своём вечно прекрасном лице бездонную, механическую, воняющую гибелью пасть. У меня не может, а точнее, не должно быть общих интересов с тобой и теми, кого ты защищаешь, – запоминал я, глядя в упор на шнурованные сапоги омоновца, – даже если вдруг временно совпадут, все равно это будет означать совершенно разные вещи для каждого из нас.

От всего этого у меня на губе выскочила лихорадка, заныла голова, поднялась температура и на сутки-другие я перестал интересоваться политикой, а потом пошел в ЦДХ. В Центральный дом художника я ходил наугад, а не на кого-то. Попадал случайно на лианозовцев, Дали, Бойса, ярмарку русских сувениров или концерт «Несчастного случая». Нравилось само место. Можно сесть незаметно в зале с непопулярными картинами про мартеновские печи и привольные степи и выпить, не звеня бутылкою, пивка. Накануне мне по телефону севшим голосом поведали, что на Смоленской стреляли в людей, сейчас пылают баррикады, а между ними возникла автономная зона, которой никто, кроме восставших, не управляет. Я никуда не поехал. Не переспросил даже, кто со мной и откуда говорит. По телевизору я смотрел, растворяя в стакане аспирин, погоду. Московский канал вывесил завтрашние градусы и осадки прямо на фоне баррикад у Дома Советов. Кто-то выколупывал булыжничек из Горбатого моста, поправлял мокрый флаг, грел руки у огня. По всему этому ползли цифры Гидрометцентра. Погода явно улучшалась. В этом прогнозе была тоска и чувство, что всё невыносимо затягивается. С одной стороны, городская география столкновений расползается от Дома всё дальше. С другой, эти валяния по асфальту длятся уже две недели и могут так вот длиться сколько угодно, раз уж баррикады стали для ТV обычным московским пейзажем. К ним привыкли.

Язык листовок в метро стал совсем диким. Ельцина называли фашистом и убийцей, а его режим кровавым и гестаповским. Когда я вышел к ЦДХ из Октябрьской, то понял, что сегодня будет день без живописи. Такого количества людей я не видел с тушинского рок-фестиваля. Голова демонстрации уже ворочалась на Крымском мосту, хлопали и трещали выстрелы, зло плясали знакомые флаги над тысячами затылков, фигурки в форме пятились, потом побежали, бросая щиты. Демонстрация удовлетворенно ревела и набирала скорость. День был ясный, сухой и солнечный. Пронзительно синело небо. Именно такой цвет я любил больше всего в ЦДХ на непопулярных картинах. Кобальт. Меня примагничивала эта, уходящая в центр, ревущая голова, и я зашагал к ней, одолевая лихорадку и забыв о выставочном искусстве.

Когда я нагнал хвост событий, пала уже вторая линия милицейской обороны и повсюду началось паническое отступление людей в форме. Ментов разоблачали, в смысле, снимали жилеты-каски, отнимали дубинки-щиты. Садовое кольцо у Парка культуры и Смоленской превратилось в проспект разбитых телефонных будок и граффити. «СССР» конечно же, серп и молот, «Банду Ельцина под суд!». Эта «банда Ельцина» казалась глазу нестерпимо вульгарной, но позже я смирился, узнав, что Тимоти Лири называл «Бандой Никсона» команду этого президента, а Хантер Томпсон писал о «Банде Рейгана».

Вполне на вид благопристойные граждане в лыжных шапочках резвились, стуча трофейными дубинками в щиты, как в тамтамы. Ребенок в свитере с ромбом «Спартака» нёс солдатскую каску на грязной деревяхе. Каска от этого нерешительно кивала во все стороны. Озаряя тоннель, догорал армейский грузовик, в котором сюда привезли милицию. Жарко подходить.

«Вышли мы как-то на улицу,

Взяли с собою флаг,

Настроены все решительно,

Как будто вступаем в брак!

Да и вообще, да и вообще, да и вообще – Охуительно!»

– развлекался я рифмами, чтобы быстрее шлось. —

«Вот впереди милиция

Мешает нам тут ходить»,

– ну и далее в том же духе:

«молотить – увозить – сквозить».

Или, замедляя походку:

«И плеваться дрянью цвета слоновой кости

И, увидев в зеркале рожу, стонать от злости

И, кусая себя за жопу, чтобы не спать,

Дожидаться музу, чтобы её пинать

По комнате, в темноте. И месить ногами,

И, вцепившись в древко, бежать на улицу с дураками».

У мэрии, под домом-книгой, милиция уже отдавала всё сама. Камуфляжные баркашовцы для острастки стреляли в воздух из АКС. Перед красиво разбитым вдребезги стеклянным подъездом пенсионеры гневно пинали по асфальту каски или долбили ими по остекленным рекламным щитам. Прорвавшийся народ обнимался с теми, кто досидел «в блокаде», на баррикадах. По живому коридору из «книги» выводили московских чиновников. Под свист и мат. «В заложники их надо взять!» – подсказывал один коммунистический активист с сильной недостачей зубов во рту другому, в ушанке и квадратных очках с линзами толщиною в палец. Болтавшиеся у них на груди противогазы в сумках придавали товарищам сходство с гуманоидными насекомыми фантастического кино про жизнь на земле после техногенной катастрофы. «Живой щит из них сделать, пускай Ельцин в своих стреляет!» – не унимался беззубый, брызгая слепому в очки. Но Руцким и депутатами уже овладело барское прекраснодушие и всех, перекрестив, отпускали с напутствием: «Идите и более не грешите». Живых щитов не требовалось, потому что все собирались отныне только наступать. Иногда от пули в мэрии лопалось и осыпалось, вспыхивая в закатном солнце, стекло, но кто и откуда «шмалял», непонятно, и это воспринимали скорее как анонимный салют победы. Пресловутых грузовиков с оружием, с которых оно якобы раздавалось желающим, я так и не увидел. Возможно, они стояли с другой стороны Дома Советов. Но, скорее всего, их не было. Если бы оружия у народа было больше, всё повернулось бы иначе у Останкино, куда, распевая «любо, братцы, любо!», уже отправлялись первые грузовики с добровольцами. Спиральную проволоку делили на сувениры. Народ у парламента закручивался в эйфорические воронки. Пели «Варяга». Громкие голоса над площадью призывали брать телецентр и всё остальное. «Вырвать наркотическую иглу Останкино!» Командовать пытались неизвестные мне герои в бронежилетах, с мегафонами. Революция совершалась подозрительно быстро, как будто противник – это сон, который надо стряхнуть простейшим напряжением мышц. На флагштоке у мэрии лез в небо по шнуру ослепительно красный флаг. Я видел его первый раз в жизни.

– Ты понимаешь? Сериалам конец! – говорил Гаити, тоже завороженный флагом и словами про Останкино, заметно похудевший. Оказывается, он сидел тут, в блокаде, последние три дня. Мы пошли пить пиво, а потом к телецентру. Пиво нам в ларьке на Смоленской, догадавшись, откуда мы, дали бесплатно. Два парня-продавца долго спрашивали: какая теперь будет жизнь? Не помню, что мы отвечали, но один из них, любопытный, отправился с нами.

Стреляющая останкинская темнота была неизбежна. Все разговоры про «дайте нам эфир» просто маскировка. Радикалы уже требовали здесь эфира год назад. Разбили лагерь и жили у пруда под советскими флагами больше недели. ОМОН тогда обрушился на них ночью и «очистил территорию» с овчарочьим рвением. Теперь все понимали, что никакого эфира никому не дадут, и говорили только о штурме. На лицах многих стариков с военными плашками играло чувство мести. Наверное, так они смотрели в 1945-м на рейхстаг, до которого оставались считанные, но простреливаемые, метры.

Грузовик ткнулся мордой в ненавистное здание. Люди врывались в проем и тут же падали там, как роботы, которых выдернули из розетки. Подкатил абсурдный БТР, дал очередь по телецентру, брызнули стекла, башня повернулась и следующая очередь прошлась по распластанной толпе, так и не успевшей закричать: «Ура!» Мы бежали от него кто куда, полусогнутые, чувствуя спинами взгляд снайперов «Витязя», бивших с верхних этажей технического корпуса в понравившихся бегунов. Использовались пули со смещенным центром тяжести. Такие почти гарантируют загробную жизнь, куда бы в вас ни попали. То, чем занято телевидение в переносном смысле: организация движения людей в необходимом власти направлении, управление их будущим, превратилось в буквальность. Власть стреляла из телецентра в «неправильную» толпу, чтобы отправить одних домой, а других к хирургам или в морг.

«Огонь на поражение!» – командовал слышный всем, но неизвестно чей голос свыше, «закадровый», подбадривая своих, распугивая штурмующих.

Вечерний столичный воздух пах горелым и жареным. Останкинские фонари купались в крови, щедро разлитой на асфальте улицы Академика Королева. По этому асфальту волочились ноги ветерана, которого несли на руках двое бегущих пацанов. Раненому в плечо парню передавливали кровь чьим-то ремнем под деревом. По кронам этих деревьев тоже очень много стреляли, полагая, видимо, что боевики расселись там, на ветках. Сыпались на голову листья и срубленные пулей сучки. В разных шарлатанских передачах будут показывать эти самые, сухие, в лишайниках, ветвистые мумии, доказывая, что у останкинской башни «негативное излучение». На самом деле это деревья, погибшие при штурме телецентра. В них попало слишком много крупных пуль тогда. Несовместимо с жизнью растения. Потом Лужков их всех спилил. Где-то тут, в медицинской бригаде, был Ник, тот, что строил со мной баррикады в 1991-м. Таскал тела к «скорой», делал трупу массаж сердца. Но я его не видел, узнаю об этом потом.

В который раз стихнув, стрельба разрасталась вновь и вновь. Самодельные бутылки с жидким огнем ничего не давали. Безоружная толпа рассеялась, а те немногие, у кого было из чего, заняли удобные позиции и стреляли по телецентру без особых надежд. Тратили боезапас, руководствуясь мстительным бессилием. Подмога с депутатом Уражцевым – её все тут ждали – всё не подходила и не подходила. «Сейчас бы автомат!» – мечтал знакомый анархист, вжимаясь в поребрик, потому что рядом опять засвистело и залетало. Я успел уже позавидовать такой искренней решимости биться за чужие, в общем-то, идеалы, но он добавил: «Его, если продать, знаю кому, можно такой журнал сделать!»

Хорошо это или нет, но таковым было мышление большинства склонных к экстремистской графомании неформалов: получить оружие, сбыть и издать на эти деньги выебистый антисистемный журнал для развлечения друзей. Мои друзья были инфантилами, невыросшими детьми, а не революционерами. А путать инфантильность с революционностью это все равно что путать безработного с бастующим.

– Дали говна! – с восторгом говорил чумазый школьник, почти ребенок с трофейным милицейским щитом, сам не зная, кого именно имея в виду: – Я видел, как застрелили американца!

Ночное отступление превратилось в прогулку по дворам в районе ВДНХ. Меня ребенком возили сюда гулять мама и тетка. Как Онегина в Летний сад. Запомнилось удушающе много цветов на бесконечных клумбах, кафе «Мороженое» в виде айсберга и, конечно, павильон «Космос». Космосом я бредил, но летчиком, то есть военным, уже тогда быть не хотел. Я собирался быть ученым, палеонтологом, например, как любимый писатель Ефремов, или астрофизиком, как брат Стругацкий. «Не все мечты сбываются», – осторожно говорила мама. Что могло мне помешать? Ну, разве что ядерная война с американцами. На других планетах меня ждали неоткрытые твари и феномены, а на этой было немного скучно. Теперь мне так не казалось.

Окна большинства квартир были темны, там видели сны, хотя бой только что закончился так рядом. В некоторых: одно – два на подъезд, а то и на весь дом – стеклянно пульсировал синий прохладный свет. Смотрели. В это время ничего не показывают. Значит, идет какая-нибудь экстренная истерика. Прямой эфир. В одном окне открыта форточка: громко, со звоном посуды, ругались. «Да потому что!» – визжала женщина, – «Да потому что!». Вряд ли это имело отношение к политике.

В похожих дворах вокруг Краснопресненской через несколько рассветных часов будут добивать выстрелами в лоб и штык-ножами спасающихся с баррикад защитников. Одну студентку, очень жестко, с переломами, изнасилуют два омоновца в подъезде и она вскоре покончит с собой. Я ничего не сочиняю, всю эту информацию: имена, фамилии, свидетельства, медэкспертизу – собрала парламентская комиссия, расследовавшая подробности октябрьской драмы и закрытая в обмен на выход лидеров оппозиции из камер.

Я попросил закурить у панка, с которым забрел во дворы и сидел на лавке, рассматривая окна. Имен друг у друга мы не спрашивали. Он молча вынул пачку. Панк был, кажется, в шоке и вел себя автоматически. Я не курил с девятого класса, то есть два года. Прекратил, как только почувствовал зависимость. Помял в пальцах и вернул ему сигарету, поняв ненужность этого жеста. Он молча взял. В арке проехали поливальные машины. Кровь смывать – пафосно подумал я, хотя они могли ехать куда угодно. Мой спутник оживился, вытянул шею, провожая их взглядом, но когда стихло, обратно остекленел. Недалеко жила знакомая, но как найти её дом? Да и ломиться такой ночью к людям… К тому же я не знаю, за кого она. А теперь лучше быть в курсе: кто, где и за кого.

Не разжимая рта, я тихо пел неизвестную себе песню. Пение – это охуение от пространства, выраженное немедленно. По крайней мере, раньше так было: человек смотрел вокруг и не в силах спокойно уместить в себе ландшафт, отражал его наружу в виде звуков. И иногда так бывает опять.

Хором захрипели вороны. В Москве они вместо петухов. Ловить машину, чтобы ехать домой. Это оказалось нелегким делом в столь «неопределенное» утро. «Лучше синица в руках, чем утка под кроватью», – на прощание сострил панк. Я всё думал: насчет утки понятно, а вот что он имеет в виду под синицей в данном случае? Скорее всего, ничего конкретного.