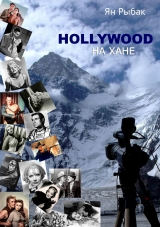

Текст книги "Hollywood на Хане (СИ)"

Автор книги: Ян Рыбак

Жанр:

Путешествия и география

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)

Пятый выход

Я сижу у входа в палатку и наблюдаю, как мелкий серый дождь штрихует горы – эту грандиозную графическую работу Господа Бога… Мне смертельно не хочется выходить на гору, – одна мысль об этом наполняет меня отчаянием. Я не помню, чтобы мне когда бы то ни было НАСТОЛЬКО не хотелось покидать базовый лагерь… Погоды нет, и неизвестно будет ли, а я чувствую себя больным: губы разнесло, лицо горит, под нижней челюстью вспухли лимфоузлы, – я нащупал два маленьких твёрдых горошка, перекатывающихся в оболочке тянущей боли. Похоже, у меня температура, но причина её мне ясна, да и отступать всё равно некуда: это наш последний шанс взойти на гору. Это МОЙ последний шанс взойти на гору, и хоть я и убеждал себя всё это время, что мне не слишком важна вершина, я не могу просто так взять и повернуться к ней спиной.

В десятый раз достаю маленькое бритвенное зеркальце и изучаю «зону поражения»… Такого со мной не случалось уже много лет: с тех пор, как появились эффективные крема от солнца и мазь «Зовиракс». С грустной иронией рассматриваю свою траченную герпесом физиономию: губы, как у Анжелины Джоли… Её эти губы сделали популярной актрисой, но мне, я думаю, придётся рассчитывать только на свой драматический талант…

Ближе к вечеру, дождавшись небольшого окна в погоде, мы с Лешей выходим, и единственное утешение, которое я нахожу для себя в этом бесславном мире, это факт, что выход этот – последний…

Вскоре, погодное окно закрылось, и порывистый нервный дождик забарабанил по капюшону ледяными пальчиками. Тропы на нижнем склоне поплыли, как смытая слезой косметика, и мы петляем, отыскивая полустёртые следы и прокладывая новые серпантины. Я впал в прострацию, – отключил мозг и погрузился в счёт шагов, который обнуляю на каждом очередном повороте, поскольку результат не имеет значения… скорее бы всё кончилось… Стараюсь ни о чем не думать: ни о тяжёлых пластах мокрого снега, застывших на старте выше по склону (надо бы побыстрее, но нет сил и на медленно…), ни о слабости в ногах и пульсирующей боли в губах и под подбородком (то ли ещё будет завтра…), ни об этом самом «завтра»… о нём – в особенности…

Готовим ужин в сырой палатке. Лёша почти ничего не ест и жалуется на проблемы с желудком, – только этого нам не хватало… Заползаю в спальник, сворачиваюсь калачиком, прикладываю прохладную материю к пылающей губе, отключаюсь…

Тормошат, тревожно шепчут, возвращают в этот бессонный, беспощадный…

– Ян!.. Я-ан… Извини, что бужу… Фонарик можешь дать?

– Что случилось?..

– Желудок…

Нащупываю фонарь, Лёша осторожно переползает через мою голову к выходу…

Только задремал – переползает обратно…

– Ну, как ты?..

– Понос, блин… Только этого не хватало…

– Может пройдёт до утра…

– Угу…

Сворачиваюсь калачиком, прикладываю прохладную материю к горящей губе, отключаюсь…

Тормошат, тревожно шепчут… Мучительно всплываю, нехотя выглядываю в щёлочки глаз…

– Извини… Фонарик можешь дать ещё раз?..

– Снова?.. А твой где?..

– Где-то в рюкзаке… В тамбуре…

– Держи… Забери его к себе, ради бога…

Сворачиваюсь калачиком, прикладываю прохладную материю к горящей губе, отключаюсь…

Ещё два раза через меня переползают в течение этой ночи… И два раза – обратно… Но хоть фонарик больше не просят…

Наступило утро. Это было мерзкое больное утро, я хорошо его запомнил, и я очень надеюсь, что в моей жизни больше не будет таких утр.

Мы с Лёшей собрались с силами и вышли, и даже успели отойти метров на десять в сторону перильных верёвок, как вдруг лицо его приняло озабоченное выражение, и он остановился.

– Снова?.. -

Он удрученно кивнул головой:

– Не жди, я выйду чуть позже.

Мучение вверх по гребню было продвижительным… или наоборот… Мысли путались, бегали по кольцу, рвались, где тонко, – я ничего не соображал, только знал, что мне совсем плохо, и что так я никуда не заползу… ни в какой второй лагерь, я имею в виду… В тоске и отчаянии я скользил взглядом вдоль этого бесконечного гребня, в котором сострадания к моим проблемам было не больше, чем в нижней челюсти акулы… Пережуёт и выплюнет. Я не чувствую в себе сил продолжать. Проклятый вирус лишил меня сил, сделал мои ноги ватными, выпил из меня остаток энергии. Эта тварь размножается за мой счёт, – за счёт моего восхождения…

Я смотрю на изрытые оспой склоны, на оголённый камень и замордованный ветрами снег, на сопли льда, свисающие с грубых гранитных подбородков, на подслеповатые облака, наощупь переваливающие через горный хребет – вся эта черно-белая кинолента сдана Богом в архив миллионы лет назад… Что я забыл тут? Что за странное безумие – прийти в это царство смерти, где каждый камень – отрицание тепла, жизни, любви… В этом нет НИЧЕГО: посмертный портрет ледника в траурной раме скал, да завывания вечно голодного ветра. Задворки мира, куда Бог сгрёб в гигантские кучи весь тот хлам, который остался от Сотворения… Здесь не происходит даже гниения, – последнего из свидетельств жизни…

Но, когда я смотрю вниз на лагерь, я понимаю, что не могу повернуть назад: я не могу стать первым повернувшим… И дело, конечно же, не в вершине, – в гробу я видел в тот момент все вершины мира!.. – дело в самолюбии, в одном только самолюбии… В конце концов, плохо тут всем, так почему же именно я стану первым, кто повернул назад?.. Стиснув зубы и смирившись с неизбежностью многочасовой пытки, я продолжаю ползти вверх. Пусть это займёт целый день – я всё равно выползу во второй лагерь. А там – придёт новый день, в котором, кто знает, возможно, всё окажется иначе.

Чудо произошло выше «снежного корыта», как я окрестил одинокий раскоп под палатку в том месте, где гребень выполаживается и образует широкое снежное плечо. Эту точку отделяет от второго лагеря последний крутой взлёт, и это единственное место на всём более чем километровом гребне, где можно по-человечески с комфортом посидеть и расслабиться. Отдохнув в этом «корыте» около часа и попив чая, я вышел в направлении «верблюда» – характерного двугорбого холма, отороченного скальными выходами, – и тут же почувствовал, как что-то во мне изменилось: исчезла слабость, и вырос темп продвижения. Я испытал злую радость, – почти мстительное чувство… Безадресное, в общем-то, если не считать вирус герпеса адресом для мстительных чувств… Похоже, эта тварь сдохла, сломалась, не вынесла напряжения, – была перемолота работающим на износ организмом и сожжена в его воспалённой топке…

В районе «верблюда» меня нагнали Валера с Сашей, которые поднимались прямиком из базового лагеря во второй. Они сказали мне, что Лёша остался в первом лагере и до завтрашнего утра должен решить, подниматься ли ему к нам во второй, или прекратить восхождение и спуститься в базовый.

Я подумал о том, что если бы тогда, стоя у подножия этого гребня и собирая остатки сил для продолжения пути, я узнал, что Лёша остался в лагере, возможно, у меня и не хватило бы воли продолжить…

Но, как бы там ни было, я уже тут: пью чай в полубочке у ребят, к которым подселился, чтобы не прозябать в одиночестве, и я рад, что не повернул назад, поскольку всегда приходит тот новый день, в котором нет ни герпеса, ни боли, ни смертельной слабости во всём теле, и вот тогда ты и остаёшься один на один со своим решением…

Вечером, нам было знамение в виде сияния. Там, где должно было угасать заходящее солнце, повис плотный купол ровного мертвенно-белого света. Купол был огромным, – он скрывал под собой большую часть долины и походил скорее на предвестье Армагеддона, чем на конвенциональный закат. Это атмосферное явление не сулило нам ничего хорошего, с какой стороны ни посмотри, – что с рациональной, что с мистической.

Вчера вечером мы решили, что пойдём на перемычку в любую погоду, и вот она тут, эта «любая погода», и мы в неё идём…

Пик Чапаева едва проглядывает сквозь победные стяги пурги, плывёт ледоколом в полярном море. Выше скального пояса верёвки припорошены снегом, покрыты ледяной коркой и проскальзывают в жумаре – шаг вперёд, два назад… Каждые пять минут я отогреваю жумар своим дыханием, чтобы освободить ото льда зубчики его нехитрого механизма, но через несколько метров подъёма всё повторяется. Под ноги стекают ручьи сухого снега, ветер толкает в грудь нервной ладонью и отвешивает пощёчины.

Над предвершинным гребнем повисла в тумане огромная матовая лампа солнца, к которой чёрным бескрылым мотылём ползёт человек, – дополз и исчез, проглоченный холодным сиянием, словно и не был…

Не найдя свободной пещеры, утомлённые метелью и тяжелым переходом, мы подселились к чете молодых литовцев. Их звали Паулюс и Довилия, если память мне не изменяет с Альцгеймером… Приятные домашние ребята, – из тех, с которыми комфортно делить даже самое непрезентабельное жилище.

Вдоль всей пещеры тянулась одна длинная лежанка, на которой могло разместиться не более четырёх человек, а пятому, – которым по глупой нерасторопности оказался именно я… – оставался лишь покатый уступ у входа в нишу, предназначенную для продуктов и снаряжения.

Кроме того, что это место было неудобным для лежания, меня ожидала незавидная судьба крайнего: выполнять мелкие поручения залегших в глубине пещеры и заниматься топкой снега, бесконечной, как антарктическая ночь… К моменту, когда были натоплены необходимые нам для ужина литры воды, глаза мои слипались, я кренился к лежанке дырявой фелюгой в шторм, был раздражен и неуживчив. Я мечтал крепко уснуть и обнаружить утром хорошую или хотя бы сносную погоду, вложить всё, что во мне ещё оставалось в последнее усилие и взойти на вершину, и спуститься вниз, и… спуститься вниз. Этого будет достаточно…

Когда первая часть программы, – я имею в виду: «крепко уснуть» – была близка к исполнению, и я стал обустраивать отведенный мне для ночлега ледовый склон, Валера предложил мне – нет, вы только подумайте!.. – подшить флажочки к верёвочке… Он, видите ли, переговорил только что с «высоким кинематографическим начальством», и оно поставило перед нами задачу подшить флажки к верёвочке…

– Н-н-е понял?.. Мы же их уже подшивали… – я чувствую, как «ярость благородная» вскипает во мне девятым валом…

– Лёша часть из них раздал потом. Люди на вершину собирались и попросили свои флажки обратно, а сейчас Лёша просит их снова пришить, чтобы отснять на вершине, если взойдём.

– Валера, сейчас уже поздно, я только что закончил возиться с ужином, и нам вставать ночью на восхождение… Я не буду заниматься этой хернёй… – я изо всех сил стараюсь говорить спокойно, но голос мой дрожит и проваливается – срывается от сдавленной ярости. Эти флаги действуют на меня, как красная тряпка на быка, причём флаги любого цвета, не только красные…

– Ян, ребятам это нужно для фильма, Гоша поставил четкое задание: снять флаги на вершине… Я тут для того, чтобы делать то, что мне говорят режиссёр и продюсер.

– ТЫ, КАК ХОЧЕШЬ, а я иду спать… – Я продолжаю нервные попытки закрепить юркий каремат на крутом снежно-ледовом склоне, демонстрируя тем самым неумолимость своих намерений… Этим своим «ТЫ, КАК ХОЧЕШЬ» я деликатно намекаю Валере, что если он хочет, он может подшивать эти тряпочки самостоятельно хоть ночь напролёт… Поняв мой намёк, Валера – и сам – человек деликатный, – намекает мне, что не операторское это дело заниматься актёрским реквизитом – у них хватает своих забот и обязанностей… Мол, что ещё? Может тебя ещё загримировать да помассажировать… Мы продолжаем с ним интеллигентно препираться – в высшей степени деликатно… – а пара литовцев наблюдает за нами со всё возрастающей тревогой, ожидая, видимо, что мы вот-вот перейдём на мат, того не ведая, что я никогда не ругаюсь матом при женщинах, а Валера и вовсе не знает грубых слов: он даже жопу называет «плохой погодой»…

– Давайте я пришью флаги… – доносится из литовского угла пещеры, и мы с Валерой надолго замолкаем. Я – потому что чувствую себя неловко: своим саботажем я, вроде как, вынуждаю постороннего человека проделать сугубо нашу работу, а Валера – потому что понял это и ждёт развития событий… Мяч – на моём поле…

– Спасибо, Довилия, – говорю я – но это, вообще-то, наша работа… Я не хочу её ни на кого сваливать. Если мы решим её сделать, мы сделаем, а если нет – она останется не сделанной…

– Да нет, для меня это не работа, а развлечение. Мы сидим тут уже второй день… Давайте я пришью!..

Я неопределённо пожимаю плечами, а Валера передаёт Довилии полиэтиленовый пакет с флагами.

Я чувствую себя премерзко: мой каремат продолжает сползать по склону, а в углу пещеры гибридом Золушки со Снегурочкой сидит Довилия и выполняет предназначенную мне работу…

Первая половина ночи стала для меня сущим кошмаром: стоило мне на секунду задремать, как я начинал соскальзывать вниз вместе со своим карематом. Я просыпался, пытался затащить нас обоих повыше, не вставая, хотя прекрасно сознавал, что такие трюки удавались только барону Мюнхгаузену. Отчаявшись, я откатывался вместе со спальником в сторону, подтягивал каремат повыше, изгибаясь, как гусеница, заползал вверх по склону и затем перекатывался обратно на каремат, но стоило мне отключиться – всё в точности повторялось. Мерный храп и младенческое посапывание моих друзей доводили меня до белого каления…

Проснувшись в очередной раз и едва успев «зарубиться» голыми пальцами на самом краю ледяного алькова, я понял, что пришло время похерить интеллигентские комплексы…

Расталкивая обоих операторов, я объяснял им, что если они хотят иметь «хэппи энд» своему фильму, им придётся потесниться и дать место главному и на данный момент единственному герою, но слушали они меня, по правде говоря, невнимательно: Саша не прервал мерного храпа, а Валера попытался мне оппонировать с непосредственностью не совсем проснувшегося человека: возмущённо помычал, пробормотал что-то, отрицая, не открывая глаз сослался на Александра: мол «мне коза сейчас сказала…» Затем, он попробовал перевернуться на другой бок, но я уже был тут: ввинтился между ним и стенкой пещеры, подвинул, перекатил, захватил стратегические плацдармы…

Наступивший день принёс нам вместо восхождения лютый холод, от которого стынет хрусталик глаза, мелкую сечку снега и долгие часы отсидки в ледяном пузыре, плывущем сквозь мглу и вибрирующие воздушные потоки. Ближе к полудню, когда немного потеплело, и с седловины потянулись первые цепочки беженцев, мы сумели убедить литовцев, что им пора уходить из этого гиблого места. Спустившись с вершины, они застряли на седловине из-за непогоды и вот уже двое суток безвылазно сидели в пещере. Поколебавшись, они собирают рюкзаки и уходят.

С неизбежностью возникает вопрос, «что делать, если…»: что делать, если погоды не будет и завтра, что делать, если её не будет и послезавтра… Тут-то и проявилась разница между моим положением и положением обоих операторов.

Я – человек, который во второй раз приехал к подножию Хан-Тенгри, в третий раз добрался до его седловины и, несомненно, имеющий последний шанс в жизни взойти на его вершину. Я не получаю зарплату за всё то, что я тут проделываю: за все эти километры отжумаренных верёвок, бесконечные хождения вверх-вниз в любую, чаще всего отвратительную погоду… Да, – эта экспедиция действительно свалилась на меня негаданным подарком, но восхождение на вершину было существенной частью того, что могло оправдать моё нахождение в этом не слишком гостеприимном месте, потраченный годовой отпуск и немалые физические и моральные усилия.

Валера же с Сашей побывали на вершине Хана не один раз. Они прибыли сюда в рамках строго оговоренного контракта, и вершина являлась для них не столько желанной целью, сколько унылой рабочей необходимостью, а если такая необходимость в рамках проекта отпадала, они готовы были с лёгкостью от неё отказаться. Я прекрасно всё это понимаю и уверен, что в аналогичной ситуации повел бы себя так же, как они, но в тот момент мне трудно было это принять и трудно было с этим смириться, поскольку я от них зависел, но не имел на них никаких рычагов влияния, кроме собственного красноречия….

Они не собирались долго оставаться на седловине и, тем более, не собирались идти на вершину по сомнительной погоде – «если до завтра погода не улучшится, мы идём вниз» говорили они, – а я не мог себе представить, что во второй раз вернусь из-под Хан-Тенгри с пустыми руками. Вопреки всему тому, что я говорил себе и другим, эта мысль стала для меня невыносима. Когда я почувствовал, что действительно теряю эту вершину, я вцепился в неё с отчаянием утопающего. Думаю, где-то глубоко в подсознании я был убеждён в том, что на этот раз вершина у меня в кармане… Не знаю почему… Ну просто потому, что я здоров, прекрасно акклиматизирован, мотивирован и снаряжен всем необходимым. А главное – не может быть, чтобы мне настолько катастрофически не повезло. Эта непогода длится уже несколько дней подряд – не может быть, чтобы во всей этой круговерти так и не открылось ни одного окна. В конце концов, это просто нечестно…

Я думаю, в детстве меня разбаловали мои родители: все наказания, казавшиеся сперва неотвратимыми, всегда отменялись в последний решающий момент, и что бы я там не натворил, в итоге, я всё равно получал свою конфету, отправлялся на улицу к друзьям или усаживался перед телевизором…

Да, – я пришёл к этой горе не потому, что страстно хотел взойти на неё, да, – она мне смертельно надоела, и во всём этом мероприятии было очень мало любви к горам и очень много посторонних соображений, но где-то в глубине души я всё же не мог поверить в то, что я не получу свою конфету… Нельзя сказать, что во всех прочих отношениях жизнь закармливала меня сладостями, но трудно изменить то, что заложено в тебя с самого детства.

Я заметался… Ребята готовы были уйти с седловины хоть сегодня, если наше съёмочное руководство даст на то своё добро, а мне уже было наплевать на съёмку, на которую я отработал четыре выхода. Пятый выход был мой: это была моя последняя возможность, мой шанс, моя зарплата, в конце концов, и я готов был сидеть на седловине до упора – столько, сколько понадобится…

– Вы лишаете меня шанса взойти на вершину – говорил я ребятам, взывая к сочувствию, но сам его не проявляя …

– Ян, пойми нас правильно: мы пришли сюда не для того, чтобы взойти на вершину: мы здесь для того, чтобы снимать фильм… Если погода позволит, и если это потребуется для фильма, мы пойдём на гору, но если погода будет так себе – восхождение теряет для нас всякий смысл: в плохую погоду мы всё равно не сможем отснять ничего стоящего, а сидеть тут просто так довольно опасно, – я не вижу причин подвергать себя риску…

– Я, вообще, не могу долго сидеть на одном месте… – вступил Саша Коваль с неожиданным темпераментом, нервически теребя клочковатую бороду – я не привык долго сидеть по лагерям, я привык – или вверх, или вниз… Отсидка в лагере сводит меня с ума, и я не буду здесь долго сидеть… Если погоды завтра не будет, я уйду вниз, – сидеть здесь долго я не могу…

Я был в отчаянии: я умолял, давил на совесть, взывал к их восходительскому честолюбию, говорил, что останусь тут один и буду дожидаться погодного окна в гордом одиночестве.

Я понимал, что ставлю их в неловкое положение, не имея на то никакого морального права, но ведь мы были одной командой в течение трёх долгих недель и вместе совершили четыре непростых выхода на гору, а теперь они лишают меня моего единственного шанса постоять на вершине, на которой сами побывали неоднократно…

– Я не могу долго находиться на этой высоте, для меня это опасно… – произнёс Валера, нащупывая точку опоры, и сослался на медицинскую проблему… Я умолк, не зная, что ответить. Тут же встрепенулся и Саша, у которого тоже обнаружились медицинские противопоказания к отсидке в пещере, хоть и совсем другого характера – не такие, как у Валеры…

Наступило тягостное молчание. Они были смущены сказанным, а я чувствовал себя затравленным, обезоруженным и загнанным в угол. Это был очевидный удар ниже пояса…

Наконец, я выдавил из себя, закрывая тему:

– Знаете, насчет медицинских проблем, вам виднее, – что я могу сказать… Но я точно знаю, что если бы это было ВАШЕ восхождение и ВАША вершина, вы сидели бы тут до упора и вышли бы в любую погоду…

На удар ниже пояса я ответил ударом ниже пояса…

Мы молчали, Валера поигрывал желваками. Саша Коваль заёрзал… «Я пойду с тобой, – сказал он, решаясь, – если погода даст шанс, мы поднимемся на эту гору…»

Я был благодарен и опустошен одновременно. Это была победа, но это была победа Пиррова…

– Давайте посидим тут хотя бы до послезавтра. Если до послезавтра ничего не изменится, уйдём вниз – сказал я, чтобы, во-первых, ответить хоть что-то, а во-вторых – пройти свою половину пути…

Я был недоволен собой, я был недоволен ими, но более всего я был недоволен горой, столкнувшей нас лбами…

Весь день мело с переменным успехом, а под вечер мы получили прогноз погоды: «в течение ближайших нескольких дней – без изменений к лучшему…» Всё было напрасно – весь этот наш спор, вся эта ломка копий.

Видимо, прогноз обезоружил не нас одних: в течение всего этого дня седловина Хана вымирала, и вихри снега метались и суетились, спеша запечатать рты пещер, распахнутые в изумлении от неожиданного бегства постояльцев… Надо признать, – я проиграл и на этот раз…

С новой силой встал вопрос о целесообразности нашего тут пребывания, и на этот раз мне уже нечего возразить ребятам… «Если завтра утром погоды не будет, – подавленно соглашаюсь я, – пойдём вниз…» Затем, помолчав, зачем-то добавил: «…а послезавтра будет погода…»

Я знаю, что не должен был этого говорить.

Последний конфликт – на этот раз, несколько комического свойства – разразился поздно ночью, после одного из тех сеансов связи, посредством которых Гошины кинематографические фантазии дохлёстывали до наших горних высей…

– Я никуда не пойду! – говорю я злым и склочным тоном – передай Гоше, пусть выроет нору в базовом лагере и снимает там Лёшин выход хоть всю ночь напролёт!..

– Я дам тебе рацию, скажи ему это сам!.. – Лихорадочный румянец пробивается сквозь археологические слои солнцезащитного крема на Валериных скулах…

– Дай, дай мне рацию!.. Я скажу ему ВСЁ, что я думаю!.. – дай мне рацию!..

– Ян, к чему эти разговоры?.. Это моя работа, мой долг: я должен отснять все эпизоды, которые нужны Гоше с Лёшей… – настаивает Валера, и я чувствую, как его дисциплинированная душа изнемогает от одной только мысли, что съёмочное задание, поступившее в три часа ночи из базового лагеря в пещеру на седловине, может остаться невыполненным…

– Ага-а-а! – продолжаю злобствовать я – как на вершину идти, так это «плохая погода», а как тащиться на гребень для дурацких имитаций, так «Ян, давай, давай!..»

Валера обиженно замолкает, и в наступившей тишине я начинаю потихоньку остывать, всё ещё потрескивая… Саша молча восседает на своём ледяном «топчане» и теребит бороду по сложившемуся у нас обыкновению…

В полтретьего ночи он проверил погоду и вынес вердикт: «в такую погоду на гору не ходят». Посовещавшись на средних и повышенных тонах, мы договорились встать в пять, с рассветом, и проверить погоду ещё раз. Выход в шесть утра всё ещё оставлял нам шанс взойти на вершину. Валера связался с базовым и доложил обстановку руководящему дуэту – режиссёру и продюсеру. Тут-то и выяснилось, что выход из пещеры в лучах рассвета решительно не вписывается в Гошину художественную концепцию. «Вы можете идти, когда угодно» – сказал он – «можете вообще никуда не идти, но вы должны отснять ночной выход на восхождение!».

Я к этому моменту (второй день отсидки в унылой берлоге…) был взрывоопаснее, чем пояс шахида. Мысль о каких-то там пошлых имитациях была мне противна и унизительна, она оскорбляла самую суть моей тоскующей восходительской души… Какая пошлость: выйти якобы на восхождение, «мужественно» тропить по колено в снегу, изображая непреклонную решимость, чтобы через пять минут, по команде «Всё! Снято!», юркнуть обратно в пещеру… Бр… Ни за что! В гробу я видел этот кибениматограф, эту хренову «фабрику грёз»!..

Не хочу и не буду!.. Я предпочитаю использовать оставшиеся пару часов на отдых перед всё ещё возможным восхождением, вместо того чтобы участвовать в этих несуразных игрищах.

Валера сидит печальный и растерянный, приютив на коленях бесполезную камеру…

– На гребень я не полезу, – даже не думай, но выход из пещеры и начало движения вверх по склону мы, пожалуй, можем отснять…

Валера вскакивает и, не говоря ни слова, начинает готовить камеру к съёмке…

Спустя десять минут, чертыхаясь и проклиная килограммы сухой ледяной пыли мгновенно проникающей в малейшие прорехи в моём пуховом облачении, я выкатываюсь в колючий непроглядный мрак…

В какой именно степени мне важно было взойти на эту гору, я понял лишь утром, упаковывая рюкзак для спуска. Меня душили ярость и обида, и я никак не мог поверить, что всё кончено. Я знаю, что эта гора, этот безмозглый и безжалостный истукан, – всего лишь смёрзшаяся груда камней, нечто куда более примитивное, чем последняя амёба в придорожной луже, и, в то же время, я не могу не относиться к ней, как к живому, надменному и мстительному божеству. Я возненавидел её, порвал с ней окончательно, я никогда в жизни ничего не попрошу у неё, и я не хочу больше видеть этого молоха, эту белозубую морозильную камеру, в которую каждый год отправляется очередная порция человеческого мяса…

И я знаю, что у неё есть ещё целый день, на то чтобы сполна рассчитаться со мной за эти слова…

Мы спускаемся со второго лагеря – я и Валера. Гора хорошо выспалась в тёплых утренних туманах, потянулась, зевнула и, вспомнив давешнюю обиду, метнулась нам вослед…

Над черными ульями скал заметались снежные пчёлы, загудели, закусали щеку, ветер усиливался, – он дул ровно и мощно, он выглаживал гибкой ладонью место предстоящей экзекуции. Исчезло небо, отвернулось, обратив к нам серый в проплешинах затылок, словно говоря нам: «моё дело – сторона, это ваши с нею разборки…»

Мы скользили вниз по гребню в струях пыли цвета потухшего серебра, увёртывались от оплеух ветра, а на перестёжках тоскующее железо покусывало нам кончики пальцев. Второй лагерь был снят и упакован в рюкзаки, потяжелевшие втрое, и малейшее проскальзывание или неловкий шаг могли обернуться стремительным падением с предсказуемыми последствиями: скольжение вдоль глазурованной льдом направляющей, узел или станция, удар, глухой хлопок лопнувшей усталой верёвки и долгий полёт болидом снежной пыли… Врывающийся в разодранные криком лёгкие радостный космический воздух, несущийся навстречу астероид скал, проглоченная от удара буква О, тишина… Конец фильма.

Ветер выдувает стылые верёвки за гребень, и каждую такую верёвку я вытягиваю, как рыбак сети, полные мороженной рыбы, – со стонами и матерным рычанием. Иногда такая верёвка повисает за снежным карнизом длинной вибрирующей на ветру дугой, под которой развеваются снежные гривы. Местами верёвки заключены в прозрачный чехол, который лопается на изгибах и брызгает ледяной крошкой. Когда запотевают лыжные очки, и мгла удваивается, я останавливаюсь и приподнимаю нижнюю кромку, позволяя настырному ветру нырнуть в образовавшийся зазор и выдуть пары.

Вырвав из-под снега или вытянув из-за карниза очередную верёвку, я продолжаю спуск на ломких коленях, – дрожа от напряжения, сжимая скользкий канат до судорог в ладонях… Похоже, ещё долго я буду просыпаться со сжатым кулаком, из которого неумолимо ускользает кольчатый полоз верёвки…

Одеяло мглы становится всё плотнее, ветер подтыкает его со всех сторон – торопливо, нервно. Я чувствую, как нечто тяжелое, давящее сгущается вокруг меня, и это нечто заставляет меня, стиснув зубы, ползти вниз по гребню – упорно, не останавливаясь ни на минуту до тех пор, пока силы не покидают меня, и я, креня рюкзак, не заваливаюсь в снег на очередной станции.

Сижу, дыша… Равнодушно отмечаю паскудную суету ветра, пытающегося заровнять меня, превратить в плоский могильный холмик. Встаю, вырываю на колено рюкзак, подныриваю плечом в лямку, и, выбрав из пучка свисающих со станции разноцветных сухожилий наименее истёртое, продолжаю свой муторный бесконечный спуск.

Непрерывность восприятия нарушена, и я воспринимаю окружающее, как смену контрастных кадров, взрывающих мозг: сливочная волна карниза, торжествующий снежный флаг, выброшенный гребнем, вставшая на дыбы верёвка, горизонтальные вибрирующие струи снега, вырезанная из чёрного картона фигурка Валеры… Раскадровка реальности…

На скальном поясе траверсирую чёрные лобики, покрытые коркой льда, словно на них выступила и замёрзла холодная испарина. Прежде чем сделать шаг, сметаю перчаткой сухие холмики снега, проясняя зацепы для заскорузлых негнущихся пальцев. Думаю о том, что, если сорвусь, и перила выдержат, с рюкзаком мне обратно уже не выбраться, но чудом не срываюсь и, добравшись до станции, жду Валеру.

Валера выныривает из кружевной снежной круговерти. Он смотрится столь эффектно на вертикальных запорошенных скалах, что я нахожу в себе силы достать из рюкзака фотоаппарат и, затаив нетерпеливое дыхание, сделать несколько кадров. В горах, на маршруте редко кто находит в себе силы и желание снимать в непогоду, и потому горы почти всегда предстают перед неискушенным зрителем, как разукрашенный лазуритом и амальгамой готический торт на белоснежном подносе снегов, хотя, столь же часто, они представляют из себя сияющее ничто, сиплую сухую сечку или воющее нутро стиральной машины.

Первый лагерь присыпан тяжелым мокрым снегом, в котором чернеют снулыми жабками немногочисленные палатки. В этом оазисе безопасности хочется задержаться подольше, хочется отдыха и горячего чая, но снег продолжает падать, укладываясь на склонах в смертоносные пласты, готовые соскользнуть в любую минуту… Надо бежать вниз, пока не поздно. Если ещё не поздно…

Валера говорит по рации с «дядей Мухой» – начальником базового лагеря, о котором так и не сложилось у меня рассказать, хоть он и заслуживает отдельного, самостоятельного рассказа.

Валера выспрашивает его о состоянии нижних склонов и получает осторожное добро на спуск. Мы могли бы остаться в первом лагере до утра, а утром быстро сбежать вниз по смёрзшемуся снегу да со свежими силами, но притяжение базового слишком велико, – слишком велико желание покончить со всем этим сегодня же, не откладывая в долгий ящик. Вот так и случается в горах большая часть «нелепых смертей» – от желания сократить себе дорогу к теплу и уюту…

Валера выходит из лагеря впереди меня. Он катится вниз вдоль перильной верёвки уверенно, как плуг, – откидывая в отвал пласты свежего снега, а на меня навалилась парализующая усталость, я спотыкаюсь на неверных ногах и подвисаю на перилах… Валера терпеливо ждёт меня на станциях, хоть я и уговариваю его бежать вниз, не задерживаясь. И даже когда мы выходим на открытый склон – последние пятьсот метров вязкой снежной каши, – и сразу же выясняется, что скорость его спуска втрое превышает мою, он продолжает со мной спорить: он ни за что не хочет оставить меня одного, хотя в случае схода мокрой лавины никто из нас не сможет помочь другому – это была бы верная смерть обоим… Бессмысленный, абсолютно иррациональный жест с его стороны, но знаете… после такого жеста, мне уже ничего больше не нужно знать о человеке.