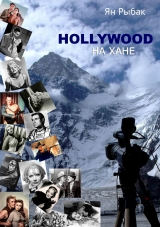

Текст книги "Hollywood на Хане (СИ)"

Автор книги: Ян Рыбак

Жанр:

Путешествия и география

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 11 страниц)

Иссык-Куль

Этой сценой можно было бы открыть хоть фильм, хоть книгу, хоть театральную постановку:

Молодой, но подающий оправданные надежды режиссёр бьёт комаров скрученными в жгут флисовыми брюками, проводя рискованные параллели с геноцидом на Балканах.

Продюсер флегматично жуёт активированный уголь, полулёжа в размётанной постели, из-под застенчивой расписной простынки торчат его худые волосатые ноги.

«Сценарист» с лицом плохо умывшегося вампира – разрушительные последствия герпеса – наводит режиссёра на комаров и отслеживает брезгливым глазом траектории падающих из-под потолка комариных «мессеров»: «Гоша, не над кроватью!..» Встретившись взглядом со своим отражением в замызганном стенном зеркале, он сокрушенно качает головой: «Лёша, посмотри, что от меня осталось… Клочок свалявшейся шерсти!..»

Оператор по сложившемуся обыкновению исчез ближе к вечеру под предлогом пива…

Мы живём на Иссык-Куле в пансионате «Золотые Пески», – большом суетливом постсоветском заповеднике. Если признать за Иссык-Кулем право называться «голубым глазом Тянь-Шаня», то «Золотые Пески» – обширный гнойный ячмень на этом глазу… «Золотые Совки», назвал бы я это место…

Накануне отъезда из Каркары Валера отделился от нас – уехал к друзьям в Алматы, и мы кукуем на Иссык-Куле вчетвером.

Пропуском в этот совковый, гипсовый и попсовый рай служит наличный киргизский сом, пришедший на смену некогда весомому закулисному слову. На воротах, отсеивая граждан, впавших в грех неплатежеспособности, маячит местный апостол с круглым лицом цвета эскалопа.

По аллеям бродят счастливцы и счастливицы двух отчетливых таксонов: дородные семейные пары – таких называют уважительным словом «чета» – и безалаберная дискотечная молодёжь – оборвавшиеся в свободное плавание мальки тех самых семейных людей. Первые оккупируют совковый, гипсовый сектор рая, вторые – попсовый…

Впрочем, в день нашего приезда я ещё не был столь придирчив к местам и к людям.

Хлебнув высокогорья и до отвала наевшись снегов, мы радовались, как дети, всему, что имело хоть какой-то цвет и запах, даже если цвет этот был цветом рекламного плаката, а запах – шашлычным ароматом духанов. Последнему мы радовались в особенности!.. Нас доводили до слёз умиления отороченные ситчиком женские плечи, горячий песок, продавливающийся между сбитыми пальцами ног, игривые зайчики на почти условной границе земного озера и небесного океана… Если бы рама, в которую был оправлен этот сверкающий мир, не была слегка обшарпана и потрескана, если бы она не несла на себе неизлечимого отпечатка казёнщины, возможно, мы не выдержали бы всего этого счастья, и наши сердца – эти тонкостенные чувствительные сосуды – лопнули бы, как воздушные шарики от избытка нахлынувших чувств…

Часами мы купаемся в искристом озере с бодрящей водой, валяемся на песке, задрав подбородки в сладкоголосые небеса, где тает пломбирная рябь инверсионного следа, или обкусываем поджаристые острые самсы, сидя с обнаженными, белыми, как у морлоков, торсиками на полосатых циновках.

Мы много смеёмся и сыто щуримся яркому солнцу.

Подолгу выбираем ресторан, находим, ошибаемся, переходим к другому, потом – к третьему. Нас интересуют манты, лагманы, куурдаки, залитые едкими уйгурскими йогуртами бараны, умач, курут, а также всё, что извлекается из тандыра. Обедаем мы в загадочном ресторане с двумя названиями (одно вывешено снаружи, совсем другое – внутри…) и с двумя же меню, одно из которых лежит на столе, а второе подаётся посетителю худеньким официантом: придурочным мальчиком с вопросительными испуганными глазками и памятью аквариумной рыбки. С третьей попытки он приносит нам заказанный нами куурдак – ломтики тушенного мяса в античных развалах картошки. Прекрасно приготовленное блюдо покрывает издержки от общения с несообразительным мальчиком.

Разбежавшись на короткое время в разные стороны, собираемся вечером в открытом ресторане с угрюмым названием «Самогон». Стало прохладно, пахнуло Тянь-Шанем, и мы сидим, укутавшись в бордовые шерстяные пледы, сложив усталые ноги по-турецки, и каждый занимается любимым делом: Саша потягивает пиво через соломинку, Лёша курит кальян, похожий на гибрид лампы Алладина с осьминогом, Гоша балуется томатным соком, а я цежу какой-то примиряющий с жизнью напиток.

Достаточно беглого взгляда, чтобы заметить, что мы изменились… Продюсер заострился и согнулся, но глаза его сделались ещё крупнее, их чернота – приворотнее, и в этих смоляных озёрах пуще прежнего колобродят великие путеводные замыслы. Оператор сбрил благородную бороду с вплетёнными в неё нитями серебра и стал похож на запойного деда мороза с приставным красным носом на резиночке. «Сценарист» небрежно зарос и с трудом шевелит черными подгоревшими оладьями губ, но по-прежнему задумчив и саркастичен… И только режиссёр ничуть не изменился: он уверен в себе и в своей миссии, полон внутреннего достоинства и смотрит на окружающее со сдержанным вызовом. Ох уж этот режиссёр… Он и в плавках выглядит так, точно это не плавки, а бриджи британского аристократа, а в воду заходит – словно несёт на груди галстук-бабочку…

Перехватив мой взгляд, Лёша складывает губы трубочкой и выдувает кудрявого дымного джинна…

– А зачем этому кальяну вторая трубка?..

– Я думаю, это как у акваланга: резервный загубник на случай, если первый выходит из строя…

Раньше, мне бы и в голову не пришло, что в православной столице знают, что такое кальян – этот групповой курительный грех, бедуинская трубка мира, – но Лёша лишь посмеялся надо мной… В сущности, я ничего не знаю об этой новой российской жизни и об этих новых российских людях… С изумлением я обнаружил, что мои московские друзья никогда не слышали тех анекдотов, которые у нас, в Израиле, называются «русскими», и которые я искренне считал продуктом российского экспорта! Всю поездку я рассказывал Лёше русские анекдоты, и он радовался им, как какой-то косматый житель Беер-Шевы…

После ужина, мы прогуливаемся по захолустным аллеям, и я чувствую острую грусть и решительное отторжение: как занесло меня в это место, и что я тут потерял?.. Чужеродный коммунистический монстр отступил, уполз из этих мест, но образовавшуюся пустоту нечем заполнить: никто не помнит, «как должно быть», а точнее – никто никогда и не знал. Состав отогнан в тупик и брошен, он зарастает ковылём и полынью. Сонный Содом и неторопливая Гоморра, пивные реки в бараньих берегах… – обкуренное захолустное варварство на развалинах – третьего ли? – Рима.

Просевшие бетонные плиты аллеи, уставшей ждать свой стратегический бомбардировщик, белёсый лотос в ряске окурков, обвисшие от старости государственные ели цвета шинелей почетного караула. И апофеозом маразма – облупленный пневматический тир с жестяными уродцами… Таблица для проверки зрения у умственно неполноценных…

В вестибюле нашего корпуса висит почти трогательное в своём простодушном идиотизме объявление:

Медицинские Услуги:

1-Диагностика.

2-Лечебный массаж:

* точечный;

* контактный;

* баночный;

* биоэнергетический;

* мануальная терапия;

* коррекция ауры.

3-Считывание информации по фотографии.

4-Гадание.

Я не смог бы придумать более выразительный символ заката и упадка, даже если бы захотел, – не обладаю столь изощрённой фантазией…

Заправляют нашим пансионатом юркие предупредительные пареньки с внимательными маслинами глаз, предлагающие любые курортные развлечения на выбор, начиная с познавательных краеведческих экскурсий и заканчивая быстрой любовью недорогих местных красоток.

Кстати, об экскурсиях… Пока Саша, Лёша и я страдали от военного постравматического синдрома, – прикладывали спиртовые компрессы к ранам души, пялились в высокий выбеленный потолок нашей палаты, с подвешенным к нему за ноги вертолётом-вентилятором, и слонялись по выморочным лабиринтам подсознания, – Гоша, прихватив рюкзачок и тщательно отремонтировав перед зеркалом свой интерфейс, отправился в путешествие в стольный город Каракол.

К моменту Гошиного возвращения, Саша уже часа два, как убыл на поиски пива, в которых он проводил все свои трезвые часы, а мы с Лёшей вели какую-то унылую мертворожденную дискуссию о странностях менталитетов.

Гоша был весел, переполнен впечатлениями, и мы ему сразу же позавидовали.

– Что ты там потерял в этой столице каракуля… – с презрительной ленцой в голосе спросили мы его….

Гоша только и ждал подобного вопроса, и тут же принялся выплёскивать на нас свои впечатления, – оживлённый, круглеющий лицом, то иронически улыбающийся одними лишь аккуратными усиками, то надувающий капризную губку творческого человека.

– Ка-ра-кольский зоопарк!.. – издевательски передразниваю я его, – и что же ты видел в этом зоопарке?..

– Лошадь Каракольского – невозмутимо парирует Гоша – а ещё, я катался на катере и прыгал с него в воду!..

– Голышом?..

– В спасательном жилете… А ещё я получил сеанс мануальной терапии, – как заново родился. Меня массировали тут, тут, и вот тут. Полный отпад…

– Да-а… И сколько же это стоило?..

– Нисколько.

– Как это «нисколько»?..

– А я сказал, что я после Хана.

Мы с Лёшей одновременно сели на своих кроватях, во все глаза пялясь на нашего режиссёра, как только и должно пялиться тварям дрожащим на право имеющего человека…

Подступила ночь – тревожная, роняющая с беззвёздного неба гулкие холодные капли, заполненная шепотом пихт, нервическими громкими смешками, отголосками рока – словно одна за другой бухали далёкие глубинные бомбы, – пахнущая отсыревшими сигаретами и блудом.

Спать не хотелось, ибо, хорошо ли, плохо ли, – наше путешествие подходит к концу, скоро окунёмся мы в бестолковую лабуду будней, и ничто уже не вернётся и не повторится, но пока ещё можно задержаться, продлить, побалансировать на гребне волны в тот самый момент, когда, споткнувшись, она летит уже кубарем на очередной пустопорожний берег.

Саша так и не вернулся из своего рейда по ликеро-водочным тылам, и мы выходим бороздить втроём: Лёша, Гоша и я.

Прозябать в очередном необитаемом ресторане не хочется – да они уже и закрываются, – поэтому мы находим молодёжную дискотеку, достаточно демократичную, чтобы принять даже меня, которого давно уже называют «молодым человеком» только милосердные старушки да жертвы неудачных глазных операций.

По периметру танцплощадки, отделённые от неё беговой дорожкой для официантов, расположены небольшие пластиковые столики. Мы занимаем один из них и заказываем спиртное. Беседуем, перекрикивая раскаты рока, – никто никого не слышит, но после третьего бокала имеет ли это значение… Зато, можно рассеяно улыбаться уголком рта, обжигая горло пламенным Бакарди, – потягивая его через соломинку, ломающую спину верблюда после энного количества коктейлей…, понимающе кивать собеседнику, отмечая про себя, что похож он на шоумена с выключенным звуком, и в то же время – поверх плеча его – запускать глаз в запретную клумбу танцплощадки, выхватывая случайные выражения лиц и тел: вызывающие, призывные, пресыщенные, или же наоборот – вконец отчаявшиеся и беззащитные.

– Ты пробовал Бакарди с Ред Булем?

– Это, как «Куба Либре»?..

– Это – как бейсбольной битой… Официант!.. Нам, пожалуйста, ещё по Бакарди и три баночки Ред Була.

Я верчу в руках запотевшую жестянку. Им обоим столько же лет, сколько мне одному. Лёлик и Болик… Они хотят убить меня сегодня. Смерть от Бакарди – это красиво, но пошло – от «Ред Була»… «И принял он смерть от быка своего…»

Я не торопясь выцедил свой Бакарди, помедлил, давая ему шанс уйти от погони, и пустил ему вослед энергетический бычий напиток.

Покорные фонари, склонившиеся, как «чего изволите», тоскующие за оградой криворогие чинары, черноглазые гарсоны с безъязыкими циферблатами тарелок в вытянутых руках, узкие безголосые выплески танцовщиц, – всё колыхнулось и поплыло в Римановых кривых зеркалах, стол похабно выгнулся, забелели рыбьи пузыри лиц, предметы сделались насмешливы и недосягаемы… Для чего всё это хорошо?.. Я умер… Успешно умер. Вот именно – Я УСПЕШНО УМЕР!..

Губы пережили кессонный зуд и ороговели, как черепаший клюв – они СКЛЕСТНУЛИСЬ!.. Вот и всё – вот и накаркали мне кромешный свет, вот и нагадали…

– Лёшик, я готов… Я УСПЕШНО УМЕР… Не смейся – это всё площадный тансинг!.. Они все ОГОЛТЕЛИ!.. – я царственным жестом обвёл танцующих, – ты видишь мой клюв?.. Нет?.. Тогда я иду танцевать!..

Я помню себя в пунктирных вспышках стробоскопа: ланцетных, фиолетовых, хирургических. Каждая вспышка выхватывала из мрака и впрыскивала в мозг контрастный черно-белый дагерротип: несколько тел, замерших в позах экстаза, выпавших на черный лак ночи конденсатами вскрика. Атомная пляска Нагасаки, лучевые контуры, электрические нити причесок, всплески рук… Пляшущие ошколки… Вот оно: ПЛЯШУЩИЕ ОШКОЛКИ!

Следующее, что я помню: спутанный клубок полуночных аллей, лабиринты шорохов, грузные городовые ели, проседь фонарей в густой шевелюре ночи, быстрые тени с проблесковыми маячками сигарет, чуть истеричные от предвкушения смешки, грибная россыпь окурков у пенька урны, и над всем этим – черная заводь неба и большая ироническая рыба-луна невозмутимо рассекающая серебристую ряску облаков.

Гоша покинул нас: произнёс что-то непоправимо трезвое и растаял, а у нас с Лёшей прорвало плотины души, и клокочущий словесный поток смахнул, смыл в кювет все узкогрудые барьеры, нагромождённые здравомыслием и скупым, остистым воспитанием.

– Я напишу ЕЙ!.. Ты видел её?.. Скажи, что ты о ней думаешь, я должен написать ей?!..

– Она, как мятный леденец…, как острая мята – я понимаю тебя… она – замечательная!.. Но не преувеличивай значение писем, – не увлекайся ПИСЬМЕНАМИ!.. Мы все испорчены романтическими штампами – испорчены напрочь!.. – позапрошлые веки… А мы живём ТУТ, дружище… Мы живём в УДРУЧИТЕЛЬНОЙ реальности!.. Ты ей понравился?.. Вы говорили с ней?.. Ты дал ей понять?..

– Как я могу знать?! Мне кажется…

– Тебе «кажется»?.. Ты не можешь не знать!.. Если ты нравишься женщине, если только ты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ей нравишься, ты не можешь этого не заметить… Человек не в силах скрывать своих симпатий, а глаз увлечённого отточен и снаряжен микроскопом… Ты можешь увидеть то, чего нет, можешь принять чужое за своё, но ты не можешь проглядеть то, что действительно твоё…, ты не в состоянии – ты не…

– Ты скептик!.. Ты плоский, неисправимый скептик!.. Я напишу ей письмо!.. Я напишу ей… Я…

– Что ты знаешь об этом?! Ты и представить себе не можешь, как это бывает… – это, как обнимать туман или присваивать звёзды, – как пытаться разбить голову об шелковую шаль… Я писал ей такие письма…

– Но ты же не пошел до конца – я уверен, что не пошел!.. Ты не переступил грань сумасшествия – не сделался СУМАСБРОДОМ! Есть такой барьер, – его нужно проломить: пробить лбом, пройти сквозь… и тогда всё получается!.. Ты понимаешь меня?.. Только так всё и получается! Это – как с горой, как с войной, как со всем… Ты меня понимаешь?!

– Да, я понимаю тебя, – должна быть вера… Но… это равнодушие, этот взгляд сквозь… Эта невозможность сфокусировать на себе её взгляд… – против этого нет лекарства, и нет оружия… Ты есть – хорошо, тебя нет – хорошо… А, может быть, и ещё лучше… Вот это – самое страшное: если без тебя ещё лучше… От одной этой мысли у меня внутри всё умирало, и ноги подкашивались… Это то, что лишало меня воли. Я был горд, – горд непозволительным образом… Да и сам ведь посуди: ну не хотят с тобой дело иметь, так как же можно – ужом, что ли?.. Не мытьем, так катаньем?.. Никогда не понимал, как можно ЭТОГО «добиваться»…

– Ты не верил…

– В том-то и дело, что поверил… На один короткий миг, но полностью и безоглядно.

– И что?..

– И ничего… Всё кончилось одним таким гробовым утром: вдруг в мозгу что-то щёлкает, становится на место какая-то линза, и ты видишь вещи такими, какие они есть на самом деле. Такими утрами умереть кажется непозволительной роскошью… знаешь… когда весь мир… как перевёрнутое ведро… гулко и пусто. И глупо всё. И немного стыдно.

– Стыдно?..

– Стыдиться тут нечего… Да. Но это же от нас не зависит… Стыд, я имею в виду. И, вообще, это всё – как пытаться открыть консервную банку голубиным пёрышком… Не те средства, понимаешь – всё это неверные средства… То есть, сразу – все ошибки, какие только могут быть, но как тут убережёшься?.. Это же не шахматная партия, это же харакири…

– Есть средства. Есть люди, которые умеют.

– Умеют, конечно… Но эти умения – от природы, то есть, я не хочу сказать, что этому нельзя научиться, но это же всё не то… ТАК мне это не нужно – к чему мне это ТАК?!.. Это, как в восточных руконогих махаловах: побеждают холодная голова и скорый глазомер, а не страсть и натиск. Ты должен быть кристально холоден, сдержанно ловок, расчетлив, как электронный калькулятор. Это игра, это большая гибельная игра, и в ней нет места всяким тонкокожим страстотерпцам… А главное – какое всё это имеет отношение к любви?.. А, впрочем, – всё не так… Всё совсем, в самой основе своей не так… Забудь, не слушай меня… Делай то, что считаешь нужным…

Всё бессмысленно. Мы бесповоротно трезвеем.

Посттравматическое послесловие

Мной гордятся!.. Вот так новость…

В этом мире, чёрством, грубом,

Я давно покинул полость

По фаллопиевым трубам.

Жизнь – заплата на заплатке:

От зарплаты до зарплаты —

Аты-баты шли солдаты…

То ли дело было – в матке:

Не заботясь о проценте

– малахольном миллионе —

Телепаешься в плаценте,

В тёплом булькаешь бульоне…

Но пришёл период кладки:

Черепом похож на грушу,

Грубо выдавлен наружу —

Были схватки – взятки-гладки…

Люд озлобленный, голодный,

Не свободный и не равный,

Как с горбом гуляет с травмой —

С первородной, с мама-родной…

Всё зависит от натуры:

Третье око или шоры…

Кто-то курит, кто-то – «сдуру»,

Кто-то – к гуру, кто-то – в горы…

Я вот – в горы, с ледорубом,

С «если друг»-ом, с «лейся песней»,

Твёрдым шагом, крупом к трупам,

Чем страшней – тем интересней!..

Пуповиною – верёвка,

Есть ответы на вопросы…

(Глупый пингвин прячет ловко

Тело тощее в утёсы…).

Не мизинцем был я зачат —

Я особенная особь!..

Мной гордятся… Это значит

Я сумел продать свой способ…

Я, конечно же, смеюсь, но смех мой горек. Мы все – я имею в виду альпинистов и прочих любителей рискованных развлечений, – любим посетовать на приземлённость окружающих нас людей, на отсутствие с их стороны якобы необходимого нам «понимания», но вот, что я вам сейчас расскажу:

Недавно, одна женщина написала мне, что «гордится знакомством со мной»… Я понимаю, что в моих устах пересказ этой её фразы звучит нелепо и даже пошло, но у меня нет другого способа рассказать вам то, что я вознамерился рассказать, да и речь-то пойдёт скорее о ней, чем обо мне. Речь пойдёт о достоинствах не броских, но подлинных, – тех, которыми стоит гордиться.

Эта женщина работает врачом: принимает роды: подхватывает в свои ладони солёных, слепых младенцев, всплывающих из околоплодных вод. Она стоит у главного вентиля, у лотка: раздаёт жизни направо и налево, как добрая торговка горячие пирожки. Она частенько не спит ночами, в силу спонтанного характера природных процессов, с которыми ей приходится иметь дело, и не признаёт за собой права на выходные и на праздники: сетует и ругается с профессиональным цинизмом, но всё-таки не признаёт и не спит… Она, замотанная и задёрганная, изо дня в день отдаёт другим то, что мы с вами ценим превыше всего: своё личное драгоценное время: вскакивает по вызову, перекусывает на ходу, сметает в сторону собственные беды, чтобы освободить место для чужих, утирает горькие слёзы потерявшим и сладкие – обретшим, вытягивает на узких плечах своих больных и отчаявшихся, потерявших надежду… Злится, мечется, тонет, выплывает, цепляясь за соломинку, плачет, любит, славит, сквернословит, но всегда и прежде всего – дарит и сохраняет жизнь.

И вот, значит, какой стороной всё обернулось: она гордится знакомством со мной:… – волею случая, всё ещё здоровым и сильным человеком, живущим в своё большое удовольствие, не умеющим любить своих близких так, как они того заслуживают, никого не спасшим, не приютившим, не поднявшим на ноги… Гордится только потому, что из её повседневности, заполненной чужими болями, прилипшими ко лбу спутанными прядями, дряблыми, потерявшими силу телами дозревших рожениц, запахом больницы и запахом тоскующего женского молока, ей кажутся неотразимо привлекательными самовлюблённая сила и снисходительное мужество, растрачиваемые в немыслимых простому смертному «дерзких вызовах»: воплощённая потенция, животное, несокрушимое начало, безоглядное, а потому – безумно притягательное саморазрушение на глазах у посрамлённых небес…

По-моему, нам грех жаловаться: мы не так уж плохо сумели продать «свой способ», – вам так не кажется?..