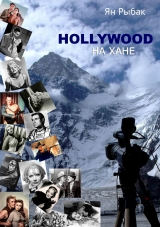

Текст книги "Hollywood на Хане (СИ)"

Автор книги: Ян Рыбак

Жанр:

Путешествия и география

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)

Ян Рыбак

Голливуд на Хане

«Его название в переводе означает – Повелитель неба.»

Википедия.

Экспозиция

Я знаю, знаю, с чего я начну! Я начну со стихов, с бесшабашной поэмы, которая выстрелила из меня, как струя шампанского в тот самый момент, когда я осознал, что это правда: меня пригласили сниматься в кино! Более странного, дикого, нелепого поворота событий не мог ожидать я даже в этот странный, дикий и нелепый период своей жизни – довольно тоскливый, надо сказать…

И не то чтобы я всю жизнь мечтал о карьере киноактёра – вовсе нет. Как раз именно этот род деятельности всегда казался мне чуждым и непривлекательным, да и не подхожу ведь ни рожей, ни кожей, ни норовом своим – общителен с близкими, но толп чураюсь. Нет, не ликовал, но было мне смешно и странно… Я рассматривал эту воображаемую будущую коллизию со всех сторон, обсасывал как леденец, я потешался над самим собой: строил ажурные песочные замки и тут же опрокидывал их наземь, выдувал радужные мыльные пузыри и сам же прокалывал их иглой убийственной иронии – хлоп! Кто, кто поверит, что такое случается в жизни?..

Так вот, я начну свою повесть с поэмы.

У меня есть именитые предшественники в этой затее. Пастернак увенчал своего «Доктора Живаго» завораживающе прекрасными, затмевающими его же собственный прозаический текст стихами. Саша Соколов, любимый писатель одной моей далёкой знакомой – смертельно опасной, надо сказать, для меня женщины – любил присовокупить к своей хитросплетённой до полной непролазности для простого смертного прозе дурашливые якобы строфы. Вроде бы и не всерьёз – безделица и баловство, но поди ещё разберись, что важнее для него самого – «Собака» ли, хвост ли…

Да, у меня есть великие предшественники, но я буду в чем-то и оригинален: я не завершу своё произведение поэмой, как они… Нет, – с поэмы я начну! И не потому, что она столь прекрасна – я вполне сознаю её сиюминутный, сугубо прикладной и даже «стихотерапевтический», можно сказать, характер, – а потому, что она была моим первым стихийным откликом, ироническим и задорным выплеском. Именно она наиболее точно отражает мою первую реакцию, ход моих мыслей, всю цепочку ассоциаций, которая выстраивалась в моей ошарашенной голове, пока я переваривал с трудом проглоченное: «Мы приглашаем Вас в проект, как главного героя документального фильма…»

А ведь я был необычайно тих в то время. Тих, одинок и печален. Я никого не трогал. Я заканчивал душные и потные левантийские вечера строфой Бродского или стаканом бренди… Чаще попеременно, редко – вместе. Это была одинокая жизнь настоящего русского интеллигента, если не считать того, что вечерами было душно и потно, а сам интеллигент был русским в весьма относительном смысле.

И настало Утро, и пришел я на работу, и открыл я почтовый ящик Пандоры…

Отстраняется стакан:

К черту всё – лечу на Хан!

Хоть припахан и затрахан,

Скажем НЕТ бездумным страхам,

И да здравствует размах!

Преодолеваем страх:

Со стола бумаг бархан

Мы на пол сметаем махом,

Босса посылаем «нах»!

Надоело мять диван,

Я – Багира, я – Шерхан!

В Голливуде или в Канне

Ждут меня шальные «мани»,

А на рюмке, на стакане

Не прискачешь в город Канн…

Канут в прошлое ненастья,

Брошу шляпу под кровать —

Буду сам я подавать!..

К белой кости, к высшей касте,

Стану я принадлежать!

Я намерен поднажать —

Рожу пряником держать

(Я же вырос на компосте,

и на сцене, на помосте

Люд Шекспиром ублажать

Не пришлось, не довелось мне)…

Мне придётся возмужать:

Три вершка прибавить в росте,

Сажень закосить в плечах,

Запалить огонь в очах…

Стану парень я не промах,

Парень стану – просто «Ах!»…

До свидания, «вчера»,

То, в котором ни хера —

Быт постылый, быт пропитый…

Ждут нас слава и софиты:

Режут глаз прожектора,

Марши раздирают уши!

Будет краше, будет лучше,

Всё отпляшет на ура!..

Пусть мой непутёвый лик

К киносъёмке не привык,

Пусть – потеха и умора,

– это дело режиссера,

Для того окончил ВГИК

Он с отличием и шиком,

Для того не шит он лыком,

Для того учился чай…

Ты, Георгий, не скучай!

Просвещайся ты, Георгий:

«Тяпку» с веником сличай!..

Ты, хоть молодой, но зоркий,

Наш фильмец ядрёный, тёрпкий

Выйдет лучше, чем «Чапай»!

Вот сценарий на бумаге:

Всё завяжется в Базлаге,

Мы напялим кошки, краги,

По карманам – курагу

(Чтобы не скучать в снегу,

Чтобы трещины-овраги

Шлись не «через не могу»,

А вприпрыжку, на бегу…)

Нам погода строит жмурку:

Снег – не вылепишь снегурку,

А ведь нам нужна пурга!

(Это нужно драматургу,

Он берёт народ «на дурку»…

Всё сварганим!.. ни фига

Не допрут они, придурки!..)

Та-а-к… выходим на врага…

Спозаранку сонный лагерь

Мы поставим на рога

И бульдозером – в снега!

Пусть пурга развесит флаги,

Пусть невидимо ни зги…

Мы – суровые мужчины,

Джеки Чаны, аль Пачины

Нам неведомы кручины:

Бицепс крепок и мозги!

Ширь равнин – для мелюзги,

А у нас в плечах аршины,

Нам без кручи, без вершины

Не с руки и не с ноги…

Колокольцами с дуги

Забренчали карабины!

Ярче воссияйте льдины!..

(Оператор, не трынди —

Запечатлевай картину!

Кадры – от бедра, с руки!..)

Ждут нас фирна наждаки —

Нажумарим умно, тонко

Километры киноплёнки!

Скулы сжав и кулачки,

Зарыдают от восторга

И прелестные бабёнки,

И пухлявые ребёнки,

И трухлявые опёнки,

И крутые мужички!

А когда мы откозлим,

Отбузим и отъегозим,

Вот тогда мы – шапку оземь! —

По Европе заскользим…

Хороша игра, а мина —

Это дело наживное,

Основное – наша кино —

Наша – лепта, наша – лента!

Мы начнём, пожалуй, с Тренто —

Место бодрое, живое!

«Горы, бицепсы, герои» —

Там, как раз про всё, про енто…

Это круто для почина!..

Нет чудеснее патента:

Сумма места и момента!..

Одарённы и таланны!

Как страна широки планы:

Станет нашинским Бродвей,

Весь – от пяток до бровей…

Но сперва мотнёмся в Канны —

Пальмовых огресть ветвей,

Хановы залижем раны…

И отправимся за лавром,

Как Ясон и, как Тезей,

В стан врагов, а не друзей:

К минотаврам – динозаврам

В Голливудские казармы…

Мир – арена, Колизей,

Так сражайся – не глазей!

По рассказам, в Голливуде

Всё замешано на блуде

(Не судите строго люди,

Что имеешь – то болит…)

Всё смешалось: кони – люди,

Ноги – руки, губы – груди…

Кто ж там водится в запруде?..

Рок к кому благоволит?

Голливуд, – он многолик,

Путь к Олимпу многотруден,

Там мужик – кремень, не студень,

Что ни личность, то – unique:

Спилберг пламенный бурлит,

Не подвержен порчам, сглазам,

Режет глазом, как алмазом —

Кроит кино-мегалит.

Тарантино там шалит:

Что ни лента, то оргазм!..

Светел криминальный разум,

Многогранен, боевит!

Вуди Аллена плавник

Рассекает гладь баркасом —

Всем на зависть ловеласам

Не увял и не поник!

(Между нами, этот Вуди —

Тот ещё карась в запруде!

Хоть и вырос на Талмуде,

Но – проказник, баловник…

Чуждый хлебу и воде он

Вечно бегает по девам,

И мудя держать в узде он

Не приучен, не привык…)

Впрочем, кто ж его осудит,

Кто осадит, приструнит?…

Там, в прохладе киностудий,

Всё блуждают… то есть блудят…

В общем: бродят – думы будят

Дивы с ножками Лолит

(Целлюлит там не рулит,

Спину там никто не трудит…)

Когда мы туда прибудем,

Начудим, наробингудим,

Всех прижучим, покорим,

Охмурим их и окучим,

Наследим, разгоним тучи

(А скорей – напустим дым…),

Академикам седым

И актёрикам дремучим

Станет ясно, что мы – луч-ч-че!

Что наш фильм сильней и круче,

Что дорогу – молодым!..

И умоется в тоске

Звёздный зал слезой сырою!

Эти Бонды и ковбои —

Все у нас на поводке,

На крючке и на леске!..

И взлечу я налегке

(После Хана – землю рою!..),

И вручат мне перед строем

Не блохарика в мешке

(Что случается порою…),

А на блюде, на доске

– Вот вам «замки на песке»!!! —

Мне, как главному герою,

За кинороман с Горою —

Оскар с «тяпкою» златою

В оттопыренной руке!

Когда кончится шабаш,

И ко мне вернутся силы,

Для себя, себя и милой,

Я отгрохаю шалаш.

Перекрою (что за блажь!..)

Крышу гнёздышка (иль клетки?..)

Каннской пальмовою веткой,

Оскар – у ворот, как страж…

Эх, да здравствует кураж!

Лёха, Оскар будет наш!!!

А ведь я был уверен на сто… нет – на двести процентов, что никогда, НИКОГДА я не пойду вновь на Хан-Тенгри по тому же самому маршруту. Я, вообще, не склонен повторять горы, страны и маршруты, и никогда не понимал людей, проводящих свой отпуск из года в год в одном и том же районе, не важно – горном или курортном. Какого черта, когда Мир велик и разнообразен!.. Так я обычно думаю, хотя, кто знает, быть может именно в таком вот географическом непостоянстве и проявляется некоторая поверхностность чувств и неглубина пристрастий человека… Кто знает…

Так вот, тот, кто рискнул бы поставить все фишки на моё возвращение на Северный Иныльчек, смог бы изрядно поправить своё материальное положение.

Дело в том, что я получил предложение, от которого невозможно отказаться. Я слышал, что такие случаи бывали и прежде, читал об этом в неких книжках, которые, во всех прочих отношениях, не грешили против правды жизни, и даже видел фильм на эту тему, который назывался «Непристойное предложение» с Деми Мур и Робертом Редфордом в главных ролях, но лично со мной ничего подобного прежде не случалось. И хотя суть предложения в моём случае принципиально отличалась от того, что предложил герой Редфорда героине Мур, в главном оба случая были схожи – это были предложения от которых очень трудно, почти невозможно отказаться…

А ведь всегда прежде я рассчитывал только на себя, никогда манна небесная не падала на меня с неба, и в моём возрасте нет уже никаких оснований полагать, что это состояние вещей может измениться. У меня складывалась, почти сложилась уже честная козерожья судьба – никаких поблажек и подарков свыше, что заработаешь – то и съешь…

Сейчас я загляну в свою почту… Это случилось 9 мая – аккурат в День Победы. Победы не моей – я-то как раз в те дни терпел поражение на всех фронтах. Я смирялся с очередным неполучением незаработанного в особо крупных размерах. Отполыхавший пожар был таких масштабов, что смягчать его последствия мне удавалось лишь реками бренди да ворохом стихов Бродского, довольно депрессивных по своей природе, но приводящих уже слегка подогретого человека в то воистину божественное состояние, когда томительный спазм схватывает горло и холодеют кончики пальцев. В общем же, в свободное от Бродского и от бренди время, я, фигурально выражаясь, брёл по выжженной пустыне, ковырял золу на пепелище и – безо всякой уже «фигуральности» – пялился в окно на захламленные, всё ещё непривычные задворки моего нового обиталища.

Моим обычным состоянием на тот момент были стиснутые зубы: тянуть лямку, прорастать, пускать корни и побеги, жить дальше. Моим главным ощущением было ощущение приобретенной свободы, за которую было заплачено втридорога, но которую я, беспросветный, готов был тут же и отдать с приплатой, если бы только… Впрочем, о том ли этот рассказ, да и дело прошлое, хоть и недавнее…

Похоже, – и не я первый это заметил, – когда ты достигаешь дна жизненных неурядиц, когда жизнь изрядно отмолотила тебя по башке и отхлестала по мордасам, а все счета уже уплачены тобой со всеми надлежащими процентами, там, наверху, дают отмашку, и ты голенький, дрожащий, как осиновый лист, вбрасываешься на новое поле игры, где тебе даются новые шансы и новые возможности («Терминатор». Фильм первый).

Приходишь ты, скажем, утром на работу, включаешь компьютер, поднимаешь свой неторопливый «аутлук», мыча себе под нос что-то натужно жизнеутверждающее, и вместе с обычной ежедневной почтовой трухой оттуда выпадает следующий бриллиант и перл: «Мы приглашаем вас в проект…»

В письме я величался «профессиональным и опытным альпинистом», что сразу же настроило меня против автора и всей этой его целлулоидной затеи, поскольку я не люблю явную, ни на чем не основанную лесть.

Сперва, я подумал, что стал жертвой глупого розыгрыша. У меня, насколько мне известно, нет явных врагов и нет друзей, склонных к такого рода развлечениям, но кто знает – люди с годами меняются, люди проявляют себя порой очень странными и неожиданными существами…

Короткий поиск в «гугле» убедил меня, что, судя по всему, я имею дело с реальными людьми и с реальной затеей, но тем страннее – на фоне этих людей и этих имён – казалось мне моё собственное участие: ЗАЧЕМ Я ИМ НУЖЕН?.. То есть, зачем им нужен именно Я?..

«Зачем ты им нужен?!» – спрашивали меня мои близкие друзья, которых – и только их – я посвятил в свою тайну. Я удивляюсь им до сих пор! Как могли они не понимать, что именно в их устах эта фраза звучит особенно оскорбительно…

Дети же мои, напротив, не удивились происходящему: они приняли его как должное, и их удивление относилось лишь к тому факту, что заслуженное признание искало их отца так неподобающе долго…

Впрочем, по мере того, как я утверждался в реальности затевающегося мероприятия, круг посвящённых расширялся. Наблюдать реакцию знакомых людей на поразительную весть о моей неожиданной кинематографической карьере сделалось на какое-то время моим любимым развлечением. Когда я говорил им, не в силах при этом сдерживать идиотический смех, что некие загадочные субъекты собираются снимать меня в кино, почти все они взглядывали на меня недоверчиво, – со столь много говорящим непроизвольным сомнением. И только Шош, блистательная и искромётная Шошана, – секретарша моего босса, неувядающая девочка в пожилой оболочке – оценила меня положительно:

– В порнофильме, что ли?

Впрочем, я не уверен, позволительно ли мне считать это комплиментом. Я много размышлял над этим, но так и не пришёл к однозначному выводу…

Одним из первых вопросов, заданных мною Лёше (который на тот момент был для меня Алексеем Рюминым на Вы), как раз и был: «Зачем я Вам нужен?», но в менее самоуничижительной, конечно, форме. Его ответ я проинтерпретировал для себя следующим образом: их фильму требуется эдакий мудрый евреище с глазами сенбернара, который будет беседовать со всеми этими разношерстными иностранцами, тусующимися на Хан-Тенгри в пик сезона, а в свободное от бесед время наговаривать в камеру что-то умное, доброе, вечное, что-то о всепобеждающей дружбе народов, о горе, как о Вавилонской Башне, сплотившей представителей разных национальностей ради достижения единой Великой Цели и прочие возвышенные благоглупости… И если вы думаете, что заслышав эти завораживающие слова: «кино», «главный герой», а особенно – это звонкое, ложащееся на стол заветным орлом, слово «спонсоры», я вытянулся по струнке, как крыска перед флейтой Крысолова, вы плохо меня знаете. В некоторых вопросах я могу быть на редкость упрямым ослом и ношусь со своим «реноме» и своими принципами, как старая дева со своей, неясно от кого оберегаемой, честью.

Во-первых, меня тревожило смутное ощущение, будто я пешка в непонятной мне партии – некая потеря почвы под ногами человека, привыкшего к участию исключительно в затеях собственного приготовления. Во-вторых – и это главное – сама идея фильма показалась мне банальной и неубедительной. Я подумал: «всё это – какой-то фиговый листок, прикрывающий неведомые мне закулисные интересы»…

Ну что ж, надо сказать я добросовестно сражался за свою честь и сделал всё от меня зависящее, чтобы меня не взяли на разгорающийся праздник жизни: я хочу остаться дома, сидеть мордой в угол, и засуньте себе в зад вашу хрустальную туфельку!.. Я такой! Я бываю таким, и сейчас я именно такой!..

Прежде всего, я предупредил продюсера, а затем и режиссёра, что я катастрофически не фотогеничен, боюсь видиокамеры, как огня, а будучи волею случая заброшен на сцену в свет софитов, теряю два фута росту, костенею языком и стекленею взглядом. Мне тут же дали понять, что будь я даже гений чистого уродства, помесь Квазимодо с Герасимом, и, более того, – Эсмеральды с Муму, именно меня они хотят видеть в главной роли в своём альпинистском блокбастере.

Я наглел от попустительства. Я сказал, что весь этот проект интересует меня только в том случае, если мне будет предоставлена полная свобода язвительного слова, даже если слово это выйдет вразрез с генеральной линией режиссёра, продюсера и всей съёмочной группы, притом я честно предупредил, что «дружба народов» будет осмеяна, Гора опущена, а от Вавилонской Башни не останется камня на камне!.. А ещё – деньги вперёд, поскольку у меня финансовый кризис на почве кризиса в личной жизни и материальные трудности на почве душевных переживаний…

Думаете меня погнали взашей? Вымели поганой метлой? Ничего подобного!.. Меня зауважали и возлюбили пуще прежнего. Меня хотели страстно и неудержимо. Скажите мне, смогли бы вы сами устоять против такого, всё сметающего на своём пути, любовного натиска?.. Слаб человек, и если уж провидение решило накормить его, ему придётся жрать манну небесную, под какой бы навес он от неё не прятался… Выброшенный в окно выигрышный билет непременно вдует сквозняком обратно…

Последнюю жирную точку в истории моего сопротивления поставил верный друг Лёньчик: «посмотри на себя со стороны» – укорял он меня – «это же просто смешно видеть, как ты строишь из себя девочку…»

Он говорил недоуменно, он глядел на меня, как на юродивого, как на досадное явление природы: «тебе предлагают бесплатную поездку на Хан, участие в съёмке фильма, массу интересных знакомств и перспективу, которую трудно даже вообразить… И ТЫ ЕЩЁ СОПРОТИВЛЯЕШЬСЯ?!..»

Фотографической мощи вспышка осветила всё вокруг, и в её неумолимом свете я узрел себя самого в свете истинном: запущенного в смысле жизни личной и социальной, бреющего серыми утрами физиономию Пьеро в сиротливом зеркале, горбящегося за щербатым столом в подвального интерьера пристройке, прихлёбывающего из стакана копеечный бренди… Лёньчик прав: разыгрываю из себя невесть что и ворочу рыло от тарелочки с голубой каёмочкой. Добрые люди волокут меня из свинарника в калашный ряд, а я, урод, упираюсь всеми четырьмя копытами…

Всё! Кончено! На хрен!.. Решительно и бесповоротно я отметаю в сторону все сомнения, все посторонние соображения, все сложности, которые сам себе напридумывал, все барьеры и все баррикады, которые возвёл… Отныне и вовеки веков на моём щите будет начертано огненными буквами: «То, что предлагает тебе жизнь, – бери не раздумывая!»

Я начинаю новую жизнь, которую отыграю, как лёгкую музыкальную пьесу: с листа, не заучивая ни единой ноты, безоглядно и виртуозно импровизируя, дирижируя себе белоснежной перчаткой дуэлянта…

Москва

Я гуляю по Москве так, как не гулял никогда в жизни – в полнейшем безотчетном одиночестве. Я обвёл круг по Садовому Кольцу и не торопясь заштриховываю его, отдавая предпочтение улицам знакомым и ностальгическим. Не в том смысле, что в них протекала моя молодость – она протекала совсем в других местах и на иных широтах, – а в смысле культурном и литературно-историческом. Я прогуливаюсь не по переулкам, площадям и проспектам, но по неподвластным Альцгеймеру бардовским песням, по страницам книжек, залистанных насмерть в годы щенячьей юности, по «Москва слезам не верит», по «… а сейчас Горбатый!..» – по всему этому пёстрому конгломерату, который оставляет за собой река времени, и, судя по неожиданному обилию и мощи обнажившихся залежей, устье моё уже недалеко – не пора ли готовиться к впадению в прозрачные заливы вечности?..

Я питаюсь блинами и наблюдаю жизнь столицы, занося приметы нового и печати старого в маленькую оранжевую книжицу, предвидя, что пока я продерусь к своему тихому писательскому досугу через тернии бытовухи и адские кущи рабочих будней, от ярких моих впечатлений останется лишь выгоревший до полной фригидности черно-белый дагерротип (так оно и вышло).

Москва поразила меня в некоторых – сразу в нескольких – аспектах.

Прежде всего, в этой северной, якобы, столице, заморозившей в своё время насмерть не одно иноземное войско, было душно и потно, как в летнем Тель-Авиве: хотелось раздеться до пупа, как минимум, хотелось принимать душ наружно и мороженное внутрь, хотелось опахала.

Затем, поразил меня имеющийся тут в наличии и наличность явно имеющий человеческий материал.

В Москву стекается всё лучшее, что есть в России, и это сразу заметно. Лучшее в плане эволюционном, натурально-историческом, дарвиновском, я бы сказал, – всё энергичное, смышленое, зубастое, на худой конец – длинноногое… Всё, что только есть в этой стране конкурентоспособного, всё, что обладает товарной стоимостью, центростремится в эту гигантскую, беспокойную воронку. Новомосквичи молоды, стройны, целенаправленны. Новомосквички половозрелы с рождения, ослепительно белокуры, незаморочены, длинноноги, голубоглазы и полногубы… Непривычный к столь плотным красотам залётный гость петляет, шалеет, сшибает столбы и мусорные баки, подвергает себя опасностям ДТП, и т. п., и т. д. … Одинокими вечерами он рассеян, задумчив и подолгу массирует затекшую за день шею.

На Арбате дождь. Перемещаюсь короткими перебежками от лотка к лотку, владельцы которых не рискуют шугануть потенциального, хоть и маловероятного покупателя. Арбат не шумен, малолюден против ожидаемого, заматрёшен сверх всякой меры. Промотав на нём излишек свободного времени, ныряю в Метро и выныриваю на Цветном Бульваре – а вот и клоуны, которые остались!.. – где у меня назначена встреча с моей киногруппой – волнующий момент первого знакомства с людьми, с которыми мне предстоит провести далеко не медовый месяц на Северном Иныльчеке. Историческая встреча была назначена в Кафе Хауз. Запомните это место: Кафе Хауз на Цветном Бульваре. Не позжее второго пришествия там появится соответствующая мемориальная табличка.

Я появился за пять минут до назначенного срока и оказался третьим. За столом уже сидел мгновенно узнанный по фотографиям (о, Одноклассник. ру!..) Алексей Рюмин – главный наш затейник и проказник, автор проекта и продюсер. Рядом с ним был опознан – большей частью методом исключения – оператор Валерий Багов, который показался мне человеком серьёзным, уравновешенным, отстранённым, себе на уме. Похож на нашего премьера Эхуда Ольмерта, но не в пример здоровее лицом и телом. Он присматривался ко мне с прохладным, несколько ироническим любопытством.

Лёша Рюмин – в процессе переписки мы довольно быстро сошлись с ним до приятельской фамильярности – был приветлив, лёгок в общении, широко и открыто улыбчив. Скажем прямо – лёгок и улыбчив не по-российски, не по церковно-славянски… Ничего таёжно-каменноугольного, косолапого, бурильско-норильского, ничего, что дало бы мне повод самодовольно упиваться оправдавшимися предубеждениями…

Четвёртым появился Александр Коваль – ещё один высотный наш оператор. Когда я наводил интернетные справки о своих будущих подельниках и соучастниках, я обнаружил себя в почти легендарной компании: безумная эпопея с эльбрусским «лендровером», трагичное восхождение на Лхоцзе по Южной стене… Забавной особенностью назревающей киноэкспедиции было то, что её «спортивный состав» – а это, собственно, я да Лёша – заметно уступал во всех горовосходительских качествах кинооператорам, хотя обычно дело обстоит, как я понимаю, совсем наоборот.

Небезызвестный даже мне, заморскому, Александр Коваль выглядел бородатым отшельником: отрешенный взгляд, благородная, уважающая себя бомжеватость… В процессе обсуждения животрепещущих аспектов экспедиции, он оставался хмур и задумчив, прочёсывал пальцами серебристую чащобу бороды, иногда спохватывался и оживлялся, но если и имел что сказать – нёс молча, не расплёскивая… Ближе к концу обсуждения, видимо придержав главное напоследок, он спросил Лёшу серьёзным, раздумчивым тоном: «А как там с пивом в базовом лагере? Снабжается ли он пивом?» Вопрос был задан именно так – с раздумчивыми, значительными интонациями бывалого человека.

Какое-то время мы общались вчетвером, но беседа не клеилась, рассыпалась, лишенная направляющего стержня, – «подвисала», если перевести это на язык компьютерных технологий.

«Где же Гоша?» – периодически вздыхал Алексей Рюмин, как бы извиняясь перед нами за богемную необязательность отсутствующего творческого человека.

Когда появился Гоша – Георгий, то бишь, Молодцов – нас сразу стало вдвое больше! Гоша был шумен, кудряв, увлечён собой и кинематографом, неотразимо молод душой и телом. Говорил он много и вдохновенно, черкал в тетрадке и зачитывал из неё избранные места, улыбаясь их волшебной замечательности. Он говорил с операторами о ракурсах, о кинематографическом языке, о том, что «брать», как «брать», и о том, что «надо брать»… Судя по согласным кивкам головы, операторы понимали режиссёрскую задумку. «Какой славный, должно быть, фильмец сварганят эти ребята» – подумал я, расчувствовавшись и потеряв на некоторое время свой природный язвительный скептицизм.

И вот тут, Гоша, описывавший, как именно мы будем снимать различные этапы нашего восхождения – надо будет отснять и это, и то, и ещё вот это… – на секунду задумался и жахнул из обоих стволов бронебойным вопросом: «А, кстати… Сколько раз, по-вашему, вы сможете подняться на вершину?.. Было бы неплохо отснять это в разную погоду, а также – проинтервьюировать на вершине различных восходителей». «Каждый раз там ведь будут другие восходители…» – добавил он небрежно, как бы демонстрируя нам недюжинное владение обсуждаемым материалом… Повисло долгое неловкое молчание, продюсер нервно хихикнул. «В лучшем случае – один раз» – ответил я, ощущая почему-то лёгкое злорадство…

На Цветном Бульваре тепло и сыро. Бронзовые клоуны с отполированными до новобранческого блеска носами играют в чехарду. Парочка перманентно не обременённых заботами молодых людей – выходцев из развивающихся сов. республик, медитирует на лавочке. Юрий Никулин распахивает перед цокающими мимо весёлыми девицами дверцы своего доисторического авто, на переднем номере которого для особо сообразительных так и написано: «Юрий Никулин». Куда пойти, куда податься?..

Чистые Пруды чисты и населены непуганой водоплавающей дичью. Выводок пушистых комочков перекатывается у перепончатых лап мамаши, пялящей на меня озабоченную черную пуговицу. Периодически сеет вразброд пьяненький летний дождик, под который сам покорно склоняешь голову. Тихий, безотчетный восторг бытия наполняет душу, ищет выхода и разделённости. Отправляю СМС-ку – глупую, ненужную… Давлю в себе запоздалое «зачем»… Идти, идти, не останавливаться, не задумываться, не оборачиваться… Дальше – по державным проспектам и окуджавным переулкам, вдоль прудов и каналов, мимо многочисленных отчетливо не археологических раскопов. Москва строится, перетрушивается, перекапывается вдоль и поперёк. Хмурые землекопы, числом более полутора, трудятся и в будни, и в дни воскресные.

Фасад Большого Театра завешен напрочь, театралы отдыхают, столица на реставрации. Присаживаюсь у фонтана, проявляю досужий интерес к сегодняшнему россиянину, но не вмешиваюсь, в душу не лезу, масел не проливаю – дьяволу дьяволово. Слева от меня расположилась Москва новая, незнакомая: журнальный обложечный мачо: решительно молодой, поджарый не по нужде, продуманно небритый, тряпьё – от кутюрье, в руке что-то глянцевое, что-то для мужчин, что-то «фор-мэнное»…

Справа – Москва босяцкая, совковая: мужичок-нос туфелькой… Коротко поскубан, в «пинжачок» от сельпо закован, на белёсой дуре-губе сиротливая, сломанная сигаретка, на коленях – пластиковый пакетик первомайской расцветки, безнадёжно выцветший, в глазах – сто дней до получки…

В метро – три девицы под окном последнего прощального вагона. Первая – давно и прочно уже царица: кукольная непроходимая мимо блондинка, с глазами небесной пустоты. Вторая, центральная, – стильная, брючная, небрежная, с симпатичной морщинкой в уголке рта – от привычки то ли к иронической усмешке, то ли к сигаретке в тонких пальцах – но без когтя этого ястребиного! – подрагивающей. «Зимняя вишня», осколок Монмартра на московских ничему не верящих тротуарах.

Ах, да… ещё и третья: не сразу на фоне вагонной стены проступающая, тихенькая, белёсенькая, в беспризорные босоножки обутая, с противозачаточной сумочкой меж коленок, и, тем не менее, вечно рожающая, но не богатырей… никогда, увы, не богатырей…

А ещё, я наблюдал восхождение четвёрки промышленных альпинистов по центру северной стены старого московского дома. Дом был пятиэтажный, добротный, с бровастыми выразительными окнами, и расположен в том самом районе, где незабвенный Владимир Семёнович хранил свой чёрный пистолет вкупе с семнадцатью своими же подростковыми уличными бедами… Восходители восседали в специальных подвесных «седушках» и обрабатывали маршрут приятной глазу любого гринписовца салатной краской. С их беседок вместо тривиального скалолазного металлолома свисали тяжёлые заскорузлые малярные кисти и небольшие ведёрки с краской. Это было красиво строгой урбанистической красотой, и я достал фотоаппарат и сделал несколько кадров. Ближайший ко мне восседатель склонился вниз, рассмотрел меня настороженно, как голубь-подранок прогуливающегося под его деревом кота, затем спросил с перекатистым уральским говорком:

– Вы кого фотографируете?..

– Вас!.. – говорю я весело.

– А ЗА ЧТО?.. – озабоченно и серьезно.

Минутное замешательство с моей стороны, попытка понять умом Россию…

– Красиво смотритесь!.. – широкая, доброжелательная улыбка человека понимающего и даже причастного. Удаляюсь, тем не менее, провожаемый недоверчивым, ничего доброго не ждущим взглядом…

Я живу на Остоженке в беспорядочной старомодной квартире, потолки которой высоки, как полуденная небесная сфера. Я, изгой и приживальщик, – незваный гость Евгения, брата одной моей милосердной сослуживицы, приютившей меня в беспризорную минуту у своего московского родича.

Евгений похож на Карла Маркса и на библейского патриарха одновременно, что, как давно уже заметили прозорливые, не исключает одно другого. Вечерами, мы ведём с ним классические кухонные беседы: ностальгические, русско-еврейские, с оттенком так и не избытого в московских кухнях шепотного диссидентства, а прозрачными, не запятнанными заботой утрами, я подолгу валяюсь на замусоленном хозяйскою кошкой диване и пялюсь поверх культурных залежей на письменном столе Евгения в высокое окно, задёрнутое волнительной полупрозрачной занавеской, – на жёлтый дом напротив, на тяжёлый вынужденный полёт сизарей. На Женином столе – приятный щемящий декаданс: пузатая бутылка CHIVAS бросает янтарную тень на потёртую «теорию множеств» некоего сумрачного германского гения, рядышком – «Расписание лекций в здании Колеля (Старая Синагога)», кое-что аккуратно отчеркнуто. В четверг в «Колеле» будет блистать перлом и петь лазаря Лазар Берл – главный раввин России (что само по себе звучит смешно и двусмысленно, замечу в скобках). Некоторое время размышляю над загадочным словом «Колель» – не еврейского ли корня «коль» («всё») это слово?

Завтракаю в обществе персидской кошки – мягкого внимательного создания с незавидной бабьей судьбой. В попытке совместить телесно приятное для неё с финансово полезным для себя самого, Евгений отыскал ей породистого кавалера – шикарного перса с родословной подлинного шаха, но не сошлись в цене. Ночь с пушистым жиголо шахских кровей стоит трёхзначную сумму в долларах, а котят ещё надо дождаться, вырастить, да найти на них небедных покупателей… Под впечатлением от печального Жениного рассказа, долго чешу невесту под плюшевым подбородком, извлекая из неё вибрирующие стоны нерастраченной женской нежности.