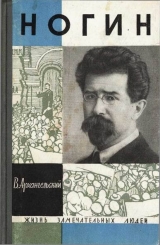

Текст книги "Ногин"

Автор книги: Владимир Архангельский

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 25 (всего у книги 26 страниц)

Литвинову разрешили, наконец, приехать в Англию. Леонид Борисович задержался в Дании, Виктор Павлович отправился во главе делегации на Британские острова. «Англия встретила нас хорошей погодой, хорошим настроением, травлей в некоторых газетах и сложным политическим положением», – сообщал он в Москву. Но это письмо смог написать лишь на пятнадцатый день по прибытии в Лондон. «У меня почти не было свободного времени», – скупо говорил он о своей весьма трудной работе.

31 мая 1920 года Красин отправился на свидание с триумвиратом, который вершил британскую политику тех времен. Он беседовал с Ллойд-Джорджем, Бонар-Лоу и Керзоном. «Пока не могу писать о значении этого факта», – отмечал в письме Ногин. Да и в Лондоне приходилось помалкивать, так как «с нас взята подписка, что мы не будем давать никаких интервью без одобрения английского правительства… Наша делегация давно перестала рассматриваться как кооперативная, и на нас смотрят как на политических представителей России».

Работы было много. Но по Москве скучал он очень сильно и ловил каждую новость о России. «Сегодня пришло подтверждение, что взят Киев. Завидую, что ты в Москве. Несмотря на все трудности, недоедание, во сколько раз лучше у нас, дома! Здесь живешь, как среди покойников или среди людей, которым еще предстоит родиться… Как далеко мы ушли вперед!..»

В лондонской политической сутолоке, не затихавшей для наших дипломатов до полуночи, очень редко урывал Виктор Павлович минуту, чтобы послать слово привета не только жене, но и детям и Варваре Ивановне. «Милый Владя и милая Леля! – обращался он к детям 31 мая. – Пишу вам из такого большого города, перед которым Москва кажется совсем маленьким городом. Народу здесь живет в восемь раз больше, чем в Москве. Много здесь интересных музеев, парков и есть что посмотреть и в игрушечных лавках и в книжных. Думаю, что Владя и Леля будут довольны моими подарками.

Хорошо ли вам там, где вы теперь живете? Я вот все думаю, что когда приеду к вам, вы будете такие большие, что я вас не узнаю.

Ну, теперь ты, Владя, должен мне написать большое письмо, а не такое маленькое, как в прошлый раз. Напиши обо всем: как гуляешь, с кем играешь, какие книжки прочитал сам. Ведь ты уже, наверное, теперь научился хорошо читать.

А ты, Леля, скажи милой маме, что ты хочешь передать мне, пусть она не поленится – напишет.

Целую вас обоих крепко-крепко, а вы за меня поцелуйте маму и бабушку. Ваш папа…»

Летом 1921 года ездил Виктор Павлович по поручению ЦК РКП (б) на заготовки хлеба в район средней и нижней Камы. Добирался он и до далекой Чердыни, где побывал в ссылке его старший брат Павел.

Сохранилась добрая молва, как большой начальник из Москвы – собой видный, но больно худой, с раскидистыми усами – черёмными, почти рыжими, и с окулярами на носу – вел беседу в глухоменных деревушках. Не приказывал сдавать хлеб, хоть была при нем стража и большим скопом ходили за ним разные начальники, которые правили местной властью в Перми, а уговаривал и советовал, как добрый и умный гость. И удивил всех, когда достал из кошелька новый серебряный рубль, на котором мускулистый рабочий в комбинезоне поднимал тяжелый молот над наковальней.

Тихо и глухо говорил московский начальник:

– Барона Врангеля мы прикончили. Не нынче, так завтра выкинем японцев с Дальнего Востока. Власть советская победила повсюду. Но одна у нас беда горькая: деньги считаем на миллионы, мешками пятипудовыми. И просто голова трещит от такого сумасшедшего счета. Вот и сказал Владимир Ильич Ленин: надо дать рабочему и крестьянину такие деньги, которые им привычны. Деньги дорогие, крепкие, обеспеченные золотом и всем достоянием Советской республики. И тогда они поверят, что наша власть заботится о них денно и нощно. Отчеканили в Москве эти первые образцы, – он подкинул рубль на руке, словно играл в орлянку. – И Ленин сказал: покажите крестьянам, какое серебро скоро зазвенит у них в карманах.

Пожилой мужичок попробовал монету на зуб.

– Денежка справная. А сколь, мил человек, на нее надобно хлебушка дать?

– Да как и прежде: с пудишко, не меньше.

– Так. А ежели на ситец повернуть? Подбились мы с ситцем, слов нет. К празднику достанет баба рубаху, а она вся в дырьях. Ты уж про ситец скажи, как его покупать будем?

– Обыкновенно, как всегда было: от пяти до восьми фунтов ржи за аршин.

– Подходяще. Так и спокон веков велось. А насчет ситцу-то постараешься?

– Сейчас за хлопком еду в Среднюю Азию. Повезете хлеб поскорей, и я раньше уеду. Хотим через год-другой все фабрики загрузить полностью.

– Дело, дело, – судачили крестьяне. И приятно им было, что идет у них мирная и содержательная беседа с начальником, который и говорит дельно и про нужду их знает не плохо.

Хлеб пошел в Москву с Камы по доброму согласию с земледельцами. А «большой начальник» уже девятые сутки тащился до Ташкента. В вагоне по вечерам гасили свет: еще постреливали басмачи по пассажирским составам.

И по всей благодатной земле Туркестана не затихали бои на внутреннем фронте: с басмачами воевали повсюду и почти всегда.

В глухих аулах, где пахло душной плесенью средневековья, пламенели осенью 1921 года важнейшие лозунги Великого Октября: «Земля дехканам!», «Вода дехканам!»

Надо было отбирать эти жизненные блага у крупных баев и передавать их дехканам. И возвращать хлеборобов к их исконной культуре – к белоснежному хлопку, которым никто не хотел заниматься.

У дехкан почти никогда не было своего хлеба: им подвозили пшеницу из Семиречья или из Оренбурга. Но две войны спутали все карты. Транспорт пришел в запустение. И земледельцы попали в капкан; хлопок лежал у них холмами, а за него не удавалось получить ни зерна. Да и денег за него никто не давал: был он нипочем, даже цены на него не имелось! И кипы дорогого сырья нередко использовались в домах и в поле как заслон от шальной пули басмача. Дехкане забросили хлопок и кинулись сеять хлеб.

Адольф Иоффе, которого сменил Виктор Павлович на посту председателя Турккомиссии ВЦИК, отметил в своих воспоминаниях: «Ногин вывернулся: он придумал выдавать ссуды и премии за посев хлопка; агитировал дехкан; приглашал к себе их делегации. А с помощью Ленина Виктор Павлович и вывез из Туркестана старые запасы хлопка».

За этими скупыми строками – целая полоса жизни коммуниста и хозяйственника. С неутомимой энергией он добывал хлеб из России и посылал взамен эшелоны с хлопком. Очень хотелось ему обезопасить дехкан от басмачей в поле. И в первую очередь арбакешей, занятых подвозкой хлопка из аулов: не раз обстреливали их в пути басмачи.

Он пригласил старого товарища Эразма Кадомцева, служившего в разведке, и завел с ним разговор: нельзя ли подобраться к муфтию, чтобы он выдал «охранные грамоты» для возчиков? Оказалось, что, кроме муфтия, есть в Ташкенте популярный мусульманский «святой». И оба эти старца ведут скрытую войну между собой за влияние на правоверных. Надо было отыскать такого последователя Магомета, который имеет доступ в оба враждующих «лагеря». И дать понять старцам, что советская власть простит им все грехи, если они оградят арбакешей и работающих в поле дехкан от налета басмачей.

Нашелся один татарин, который и выполнил роль умного лазутчика в оба «лагеря». И муфтий и святой, стараясь выслужиться перед новой властью, стали широко раздавать «охранные грамоты». А эти бумажки имели вес в бандитском лагере басмачей. И налеты на работающих дехкан прекратились.

Пребывание в Туркестане здоровья не прибавило. Долго кормили его пареной, вареной и жареной верблюжатиной, которая не далеко ушла от конины. И он даже взмолился:

– Не могу больше! Этой едой вы меня доконаете!

Устроили ему молочную диету в одной из больниц города. Рацион был весьма скромный, да и пользоваться им приходилось редко. Виктор Павлович был теперь председателем хлопкового комитета страны и много времени проводил в разъездах по Средней Азии. А когда был в Ташкенте, все не добирался до больничной столовой, потому что то в одном, то в другом учреждении руководил первой генеральной чисткой партии в Туркестане. И засиживался до позднего вечера, отсекая от партии чужаков – буржуазных националистов, всякого рода перерожденцев и расхитителей народного добра. Тот же Иоффе вспоминал, что Виктор Павлович относился к делу столь добросовестно, что забывал о себе, о своих болезнях. Он сердечно и отзывчиво относился к коммунистам, которые проходили у него чистку, и всегда опасался допустить оплошность, ошибку или перегиб, когда решалась судьба человека. Добродушно журил тех, кого критиковали за промах товарищи. И был беспощаден к шкурникам и примазавшимся.

В Москву Виктор Павлович вернулся больной. И ЦК принял решение направить его на консультацию в Берлин.

Какой-то странной показалась ему побежденная в войне Германия. Совсем не то, что в начале века, когда он приезжал в Мюнхен к Владимиру Ильичу. Тогда страна была чистенькая, прилизанная, будто выстиранная. А сейчас немцы позабыли о блеске и чистоте. И строили мало, только домишки на фольварках и в селах.

Санаторий Вольтерсдорф понравился. Корпус стоял возле канала, в окружении озер. По берегам раскинулся лесок. И напоминал он подмосковные рощи, что тянулись вдоль старой дороги на Ярославль. С детских лет помнил он это лесное раздолье, когда уезжал из Москвы в Калязин с матерью, больным отцом и братом. Только, кроме берез и сосен, смотрели теперь в его окна липы, каштаны и белая акация.

Публика удручала: все больше «шиберы» – новые представители буржуазии какого-то белогвардейского толка. Был лишь один земляк – немногословный, но злой на язык художник Дени.

Виктор Павлович часто грустил: «Книг нет, даже английских, а русскую белогвардейскую литературу читать не хочется». Да и боли его «крючили». И первые анализы не принесли успокоения: врачи подозревали застарелую и острую язву. Но они ошибались.

Профессор Бир предложил операцию. В Берлин приехала Ольга Павловна. Она и сообщила Варваре Ивановне 13 октября 1922 года: «Вчера была сделана операция Виктору Павловичу. Продолжалась она – больше часа и была серьезная. Сделал ее Бир, говорят, блестяще. Нашли большой камень (чуть поменьше голубиного яйца) в желчном пузыре. Остальное все было здорово, и даже сам желчный пузырь не воспален».

Профессор Бир не нашел язвы. Но, как видно, не придал значения нарушениям функций одной из стенок желудка.

Однако дело пошло на поправку. И своим ребятам в Москву Виктор Павлович отправил через три недели бодрое письмо: «Милые Владя и Леля, пишу вам, сидя в кресле, после того, как сделал прогулку по коридору и даже поднялся по лестнице в один этаж. В письме к бабушке я подробно рассказал о своем положении: попросите ее прочитать вам.

С каждым днем силы мои прибывают, и, вероятно, скоро буду совершенно здоров и на этой неделе выпишусь из санатория. Все боли, которые у меня были, прошли, и пока лишь немного болит шов, когда я хожу.

Ваши письма и карточки мы получили. Я был очень рад видеть письма Лели – как хорошо она пишет! Рад был прочитать и твои, Владя, письма, они становятся все интереснее.

Карточки у вас вышли хорошие, только больно ты, Владя, лукавую физиономию состроил.

Пишите оба побольше.

Сейчас мне разрешают сидеть в кресле по нескольку часов и немного гулять. Я, как маленький, учился это делать – теперь уже научился и могу ходить один, без поддержки мамы или сестры.

Как только переедем в старый санаторий, напишу вам еще, а теперь целую вас обоих крепко, крепко. Ваш папа».

Но прошло три-четыре месяца, и снова появились мучительные боли. А текстильный синдикат, которым руководил он, требовал полной отдачи сил. Да еще и определилось в ЦК, что Виктору Павловичу придете пробивать еще одно «окно» на Запад, теперь уже в Соединенные Штаты Америки. Эта крупнейшая капиталистическая держава все еще не желала признавать Советскую Россию и тормозила торговлю с ней. От такой почетной миссии Виктор Павлович отказаться не мог. И в конце октября 1923 года отправился через Германию и Англию в страну технических чудес и техасского хлопка.

Он приехал в устье реки Везер, в немецкий город Бремен, в тот день 25 октября, когда было подавлено восстание в Гамбурге.

До Гамбурга – рукой подать. И в Бремене все живо переживали это крупное событие; докеры – с нескрываемым сожалением, что почин их товарищей не перекинулся на всю Германию по вине продажной верхушки эсдеков; перепуганные бюргеры – с удивлением, что баррикадные бои произошли в стране, где народ, по определению покойного Бисмарка, «любит не революцию, а сосиски с капустой»; капиталисты – с явным злорадством, что коммунистам не дали хода.

На Бременской хлопковой бирже начался бум, как только пришли известия, что в городе появился «господин Ногин». Ему предлагали десятки вариантов, лишь бы предотвратить его поездку в Америку: немецкие перекупщики хлопка боялись краха, если Ногин договорится о поставках сырья в Мурманск или Петроград, минуя крупнейший в Европе перевалочный пункт в Бремене, где и у текстильного синдиката СССР была своя контора.

«Целые дни здесь у меня проходят в разговорах с представителями разных фирм. Беседу обыкновенно приходится вести по-английски: можно сказать, что хлопковый язык – английский, – писал он домой. – Германия голодает, деньги считают здесь миллиардами, страна завалена бумажными денежными знаками. И все деловые расчеты ведутся на доллары».

Кстати, и он уплатил пять долларов за визит, отданный профессору Биру, и двадцать долларов за рентгеновский снимок. Ничего утешительного этот снимок не дал.

– Нужны компресс и строгая диета, – сказал профессор.

«Но я компрессы все еще не делаю, диету удается соблюдать очень редко, и результаты налицо: печенка моя побаливает».

Но о своем здоровье сообщал он мимоходом. Зато в каждом письме – дела, дела. И иногда и нотка грусти. 7 ноября 1923 года он приехал в Лондон, сходил на могилу Карла Маркса. И написал домой, что в праздничной речи в Москве он хотел бы услышать побольше уверенности и спокойствия: «Отсюда как-то больше чувствуется мощь Советской России, и мне представляется, что, несмотря на всю трудность положения, мы далеко обогнали другие народы».

Поездка Виктора Павловича оживленно комментировалась всей деловой прессой Европы и сопровождалась дикой свистопляской в белогвардейских газетах. Хлопковые биржи подготовили ему в Англии «бенефис» – до небес взвинтили цены. Но бум закончился, как только выяснилось, что он не будет делать закупок на Британских островах. «Плохо, что не приезжал сюда три года: надо бы активнее действовать на мировом рынке», – записал он для памяти.

И теперь наверстывал упущенное, и шесть дней пролетели как на крыльях быстрой птицы – от визита к визиту, в деловых встречах и на банкетах.

Он фрахтовал английские и норвежские пароходы под пшеницу и хлопок, подписывал контракты и произносил речи. В этой деловой суматохе некогда было повидать даже старые знакомые места, где жил он в первом десятилетии века. И в скупых письмах домой он лишь отметил, что Лондон переменился внешне. На главных улицах по вечерам переливчато сверкали световые рекламы. А вокруг правительственных зданий на Даунинг-стрит и возле Парламента появились крепкие деревянные заборы. Не для красоты поставили их власти. А потому, что в этом оживленном и сытом городе бывает беспокойно. И от рабочего класса приходится отгораживаться частоколом.

От портного был получен смокинг. В магазине купили лаковые ботинки и галстуки. Так уж заведено на первоклассной пассажирской линии Европа – США: без вечернего платья, без пресловутого «evening dress» нельзя появляться в салоне.

В среду, 14 ноября 1923 года на крупнейшем пассажирском лайнере «Мажестик», который у побежденных немцев назывался «Бисмарком», Виктор Павлович отправился со своими сотрудниками из Саутгемптона в Нью-Йорк.

Капитанский помощник записал его в табеле. «Nognini Mr. Victor». И Виктор Павлович, так неожиданно превращенный в итальянца, шутил, что у Муссолини одним подданным стало больше.

Настроение было отличное. Добрый цейсовский бинокль, приобретенный в Лондоне, был спутником Виктора Павловича на палубе: можно было любоваться далекой гладью океана, рассматривать встречные корабли. В ресторане кормили хорошо. Все располагало к беспечному отдыху в этом недельном пути через Атлантику. Но он уже думал об Америке, Удастся ли ему – первому посланцу Советского правительства– завоевать страну дяди Сэма? Как встретят самодовольные деловые янки представителя крупного большевистского «бизнеса» и дадут ли кредиты, ради которых он и оставил на время Москву?

Виктор Павлович старался обратить внимание своих сотрудников на своеобразие обстановки за океаном: там могут обходиться и без русского сырья, не так, как в Европе, которой нужны лес, лен, марганец, нефть и другие товары советского экспорта. И там упорно продолжают поддерживать мысль о блокаде большевиков. А он хочет создать в США отделение Всесоюзного текстильного синдиката и отвоевать себе прочное место в сплоченной корпорации хлопковых королей.

– В Америке мы будем действовать по-американски: станем вровень с дельцами и начнем говорить с ними на самом доступном языке – языке доллара. И тогда они не будут подчеркивать во всем свою исключительность!

Виктор Павлович даже вспомнил чванливую легенду о сотворении Америки. Было время, делил Саваоф землю между народами. Вырезал самый лучший ломоть, где были природные зоны на любой вкус – и благодатные степи Украины, и приморское побережье Италии, и нагорные равнины Алжира, и заснеженные просторы Сибири. И сказал: «Когда ирландцы и немцы, итальянцы, славяне и евреи передерутся из-за куска хлеба, будет здесь райское место для всех. И создадут они демократический рай по ту сторону «пруда».

– А «прудом» американцы непочтительно называют Атлантический океан, – говорил Виктор Павлович. – И во всем они таковы. Да им и не трудно чваниться: страна на всех парах летит вперед, не зная блокады, сыпного тифа, голода и ужасной войны!..

Три месяца видела и слышала его Америка. «Я занят больше, чем в Москве, – писал он домой 7 декабря 1923 года. – Был уже в Вашингтоне и Бостоне. Все проявляют громадный интерес к Советской России, и у меня появились надежды на хорошее улаживание отношений между странами».

Исключительную роль сыграли и личное обаяние Виктора Павловича и большевистская деловитость, и тонкое понимание обстоятельств, и, разумеется, деньги. «Дни бешеные – все в банках, – писал он через неделю. – Организовал контору с капиталом, в один миллион долларов. Это облегчило разговоры с финансистами. Но и им приходится читать лекции. Слушают с огромным интересом».

Капитал был положен на его имя: он теперь разговаривал, как миллионер с миллионерами. И появился деловой бланк:

«AIl-Russian Textil Syndicate. Head office: Wanvarка, 9, Moscow. Victor P. Nogin; president».

Он встречался с министром торговли Гувером; отбирал хлопок в Техасе и в портах на берегу Мексиканского залива; отправлял пароходы с пшеницей и «белым золотом» в Мурманск; внимательно изучал, как организован труд на текстильных фабриках; был почетным гостем города Галвестона.

Как-то пришлось ему обедать с банкирами Нью-Йорка. Они стали расспрашивать его о личной жизни. Сохранилась запись этой беседы, сделанная журналистом К. Жильбертом:

– Как вы живете в Советской России, мистер Ногин?

– Все мы работаем и получаем жалованье. Мой оклад – пятнадцать червонцев, по курсу у вас – семьдесят пять долларов в месяц. Бывают и другие заработки – я довольно часто печатаюсь в газетах. Но все, что поступает сверх этой суммы, я отдаю Коммунистической партии.

– Но у вас же есть семья?

– Да, двое детей и жена.

– А потребность копить деньги для семьи? Вдруг что-либо случится с вами? Кто позаботится о детях?

– Вам это трудно понять, господа. Я всю жизнь отдал революции, победе коммунистического общественного строя. И правительство взяло бы на себя заботу о моих детях. Поверьте, одно сознание – даже при смертном часе, – что жизнь ушла на приобретение капитала, угнетало бы меня до крайности.

Американские бизнесмены были восхищены и этими ответами и изумительной энергией большевика:

– Его бодрый дух, глубокий ум, исключительная искренность завоевали уважение и доверие всех деловых людей Америки. Никто из граждан Советской России не производил такого обаятельного впечатления на все слои нашего общества.

А один из крупнейших компаньонов Моргана сказал без всякой лести;

– Если бы в Америке сейчас появилось десять Ногиных, мы признали бы Россию немедленно!

Виктор Павлович был доволен результатами. В январе 1924 года он писал жене из Северной Каролины: «Советская Россия еще не признана. Но текстильный синдикат уже признан».

Начались сборы домой. Снова закружили его острые боли. И он решил показаться врачам в Нью-Йорке. «Он поместился в довольно хорошем, раньше немецком, госпитале, где и был подвергнут исследованию со стороны профессора, русского по рождению, и, кажется, эмигранта времен царизма, – вспоминал один из сотрудников Виктора Павловича. – Я не раз посещал его в этом госпитале. Один день я застал его с каким-то предметом во рту, похожим на детскую соску. Оказалось, что ему для исследования желудка пропущен тонкий шнурок, и с ним он должен пробыть около суток. На другой день Виктор Павлович рассказывал мне о тех заключениях, к которым пришел профессор. На определенной длине видны на шнурке следы крови. Диагност определил, что у Ногина легкая язва желудка, развитие которой можно было бы приостановить немедленным лечением. На следующий день Виктору Павловичу выкачивали желудочный сок при помощи резиновой трубки. Все эти исследования он выносил терпеливо и даже шутливо заметил, что, когда он целые сутки держал шнурок во рту, его речь лучше понимали сиделки».

Профессор рекомендовал ему немедленно лечь в больницу по приезде в Москву. Но об этом не пришлось и думать. Перед отбытием из Нью-Йорка громом сразило его известие о смерти Владимира Ильича Ленина. Ему выражали соболезнование по случаю кончины великого вождя новой России, Он принимал их, но в сердце была страшная рана. С этой раной и добирался он девять суток до Европы на лайнере «Аквитания», да еще пять дней до Москвы, где уже стоял на Красной площади деревянный Мавзолей самого дорогого Человека.

«Известие о смерти Владимира Ильича пришло ко мне в Нью-Йорке на другой день. Перед этим я только что слышал, что ему лучше, – писал он с «Аквитании» 31 января 1924 года. – Мне все время вспоминаются разные встречи с ним. И многое хочется передумать, а кругом идет, вернее кипит, шаблонная жизнь. Смерть Владимира Ильича показала, что его имя известно каждому и в Америке и что он завоевал уважение даже самых враждебных ему слоев».

«Как дела в Москве? Как жить без Ленина?» – эти мысли не давали ему покоя, пока он пересекал океан, Францию, Германию и Польшу.

10 февраля он появился в своем кабинете на Варварке. В докладе о поездке в Америку он развернул чудесную картину – какой должна быть текстильная промышленность страны через десять лет. Он хотел строить образцовые фабрики по американскому типу и ликвидировать на старых фабриках российский универсализм, чтобы каждое предприятие давало больше дешевых по цене товаров неширокого ассортимента. Он ожидал летом приезда в Москву видных текстильных деятелей из Америки, чтобы завязать с ними более тесное сотрудничество.

И никто не мог думать, что ровно через сто дней бездыханное тело его будет лежать на постаменте в Колонном зале Дома союзов.

Надо было ложиться в больницу, но все не отпускали дела. Он не мог уйти, пока не закончен его доклад ревизионной комиссии ЦК тринадцатому партийному съезду. С Леонидом Борисовичем Красиным он хотел согласовать заказы синдиката через наркомат внешней торговли. И последний вечер, перед тем как лечь на операцию, он провел с Леонидом Борисовичем. «Выглядел Виктор Павлович в тот вечер, как, впрочем, почти всегда, прекрасно и только иногда во время разговора, видно, чувствовал боль. Проводил меня до порога своей квартиры, пожал руку с обычной своей милой улыбкой», – вспоминал Красин.

В Солдатенковской больнице навестил его Феликс Эдмундович Дзержинский, только что назначенный председателем ВСНХ. Он был дорогим вестником жизни, он звал работать вместе, руководить растущей промышленностью страны. Они перебирали в памяти свои встречи, говорили о дорогом Ильиче. Но получилось так, что большевика Ногина провожал навсегда большевик Дзержинский, которому тоже пришлось прожить после этой встречи с другом в больнице всего лишь восемьсот стремительных дней.

18 мая 1924 года профессор Розанов сделал операцию. Она была не самая сложная. Но начался перитонит. И в пять часов пятнадцать минут 22 мая 1924 года, после мучительных страданий, при полном сознании Виктор Павлович скончался.

Такой неожиданной была смерть, что казалась она зловещей – на сорок седьмом году, в расцвете сил, словно от пули, упал большевик.

В день открытия XIII съезда партии вся страна узнала о смерти Виктора Павловича: «ЦК РКП (б) извещает, что в ночь на 22 мая, скончался один из старейших и заслуженнейших членов РКП, один из преданнейших и вернейших товарищей Виктор Павлович Ногин».

Съезд открылся. На Красной площади у Мавзолея состоялся пионерский парад в связи с присвоением организации юных пионеров имени Владимира Ильича Ленина. А после парада – и дети в красных галстуках и делегаты съезда – пришли отдать последний долг товарищу и другу.

Пятьсот тысяч москвичей вышли на Красную площадь 25 мая, в день похорон Виктора Павловича. Товарищи сказали о нем дорогое, доброе слово и опустили в землю гроб у Кремлевской стены.

И Надежда Константиновна Крупская написала в некрологе, что о таких людях, как Виктор Павлович Ногин, «говорили не много, но подразумевалось само собой, что они телом и душой преданы партии, составляют ее органическую, неотъемлемую часть, для нее живут, ею дышат, ко всякому вопросу относятся с величайшей добросовестностью, никогда не покривят душой и, не покладая рук, будут грести и грести, налегая грудью на весла, пока хватит сил. Ткань нашей партии соткана из такого добротного материала. Революция вплела в нее много ярких нитей, но основу ее составляли кадры именно этих старых, надежных товарищей…»

Можно сказать, что осталась безутешная вдова, осиротевшие дети, убитая горем мать, и поставить точку. Но это слишком тривиально и просто недостойно памяти прекрасного человека и неутомимого борца за наше счастье.

Внутренняя жизнь Виктора Павловича – действительно «сплошное действо в той социальной драме, которую представляет собой борьба рабочего класса», – так замечательно сказал Михаил Иванович Калинин.

Кому-то нужно было перечеркнуть и эту жизнь в те годы, когда сдавали в архив имена, без которых нет подлинной истории нашей партии.

Важно, чтобы имя Виктора Павловича Ногина осталось дорогим для нашего поколения строителей коммунизма и чтоб оно светило и сверкало в великом созвездии маршалов Ильича!