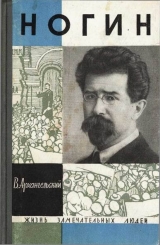

Текст книги "Ногин"

Автор книги: Владимир Архангельский

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)

– Я не привык думать о Макаре плохо, – Ильич отвернулся к окну и нервно забарабанил карандашом по столу. – Разбирайтесь, Виктор Павлович. Только мыслить сейчас надо быстро. И правильно. Это ведь тоже очень важное искусство большевика, вождя. Вот так! Докладывайте о Москве, товарищ Ногин.

Виктор Павлович развернул картину боев. Анатолий Васильевич выбежал с криком:

– Я не могу этого выдержать! А вы спокойно слушаете, как гибнут люди и разрушается Кремль!

На другой день появилось в газетах его заявление об отставке:

«…Товарищи! Стряслась в Москве страшная, непоправимая беда. Гражданская война привела к бомбардировке многих частей города. Возникли пожары. Имели место разрушения. Непередаваемо страшно быть комиссаром просвещения в дни свирепой, беспощадной, уничтожающей войны и стихийного разрушения, В эти тяжелые дни только надежда на победу социализма, источника новой, высшей культуры, которая за все вознаградит нас, даст утешение. Но на мне лежит ответственность за охрану художественного имущества народа. Нельзя оставаться на посту, когда ты бессилен. Поэтому я подал в отставку…»

Но вскоре подъехали товарищи из Москвы, и Луначарский узнал от них, что разрушений в Кремле немного. Поврежден Малый Николаевский дворец. Но его ценность вовсе не велика, и служил он в последнее время казармой для юнкеров. В Успенском соборе пробита брешь в одном из куполов и немного задета мозаика. В Благовещенском соборе повреждены фрески на портале. Да в колокольне Ивана Великого отбит снарядом угол. Собор Василия Блаженного не поврежден. И хоть митрополит Тихон готовит отлучение Советов от церкви якобы за разгром святынь Кремля, все это чушь. И все художественные ценности, находящиеся в подвалах, в полной сохранности.

Эти сообщения отрезвили наркома просвещения. А затем у него состоялся краткий, но весьма обстоятельный разговор с Владимиром Ильичем. И заявление об отставке, написанное в состоянии аффекта, было взято обратно.

Председатель ВЦИК Лев Каменев три дня вел бесплодные переговоры с Викжелем, который созвал конференцию для формирования нового правительства из всех «социалистических» партий.

Разумной мерой уступок дело можно было решить без промедления: твердо согласиться на включение левых эсеров в СНК и предложить свободный портфель наркома по делам железнодорожным наиболее приемлемому представителю Викжеля.

Но Каменев колебался и лавировал. И не пожелал дать отпор тем викжелевцам, которые предлагали исключить из правительства Владимира Ильича Ленина.

На заседании ЦК 1 ноября Владимир Ильич предложил тот же час прекратить пагубную политику Каменева. Но тот снова возобновил переговоры с Викжелем. И на заседании ЦК 2 ноября стало ясно, что против линии Ленина выступает не один председатель ВЦИК, а целая оппозиционная группа.

Владимир Ильич внес предложение осудить оппозицию внутри ЦК и призвать скептиков и колеблющихся «бросить все свои колебания и поддержать всей душой и беззаветной энергией» деятельность Советского правительства.

В резолюции Ленина содержалось заверение, что ПК и сейчас готов вернуть в правительство левых эсеров, которые временно отказались войти в него 26 октября. И указывалось, что «земельный закон нашего правительства, целиком списанный с эсеровского наказа, доказал на деле полную и искреннейшую готовность большевиков осуществлять коалицию с огромным большинством населения России».

Каменев и Зиновьев проголосовали против этой резолюции Ленина. К ним присоединились Рыков, Милютин и Ногин. Но большинство было на стороне Ленина.

Вскоре – в тот же день – собралась большевистская фракция ВЦИК. Там Каменев получил одобрение почти по всем пунктам, кроме исключения Владимира Ильича из Совета Народных Комиссаров. И фракция, поддержанная четверкой цекистов, вышла на заседание ВЦИК 3 ноября со своим широким планом формирования правительства вопреки решению ЦК.

Это было грубым нарушением партийной дисциплины. Примириться с ним Ленин не мог. Но левые эсеры поддержали резолюцию, требуя для себя портфель министра земледелия, и Владимир Ильич решил ждать, как развернутся дальнейшие события на заседании ВЦИК.

Ждать пришлось недолго. Позиции всех партий, групп и организаций обнажились немедленно, как только началось обсуждение декрета Совнаркома о закрытии буржуазных газет.

Выступил Владимир Ильич, и, по свидетельству Джона Рида, каждая его фраза падала, как молот:

– Гражданская война еще не закончена, перед нами все еще стоят враги, следовательно, отменить репрессивные меры по отношению к печати невозможно.

Мы, большевики, всегда говорили, что, добившись власти, мы закроем буржуазную печать. Терпеть буржуазные газеты – значит перестать быть социалистом. Когда делаешь революцию, стоять на месте нельзя; приходится либо идти вперед, либо назад. Тот, кто говорит теперь о «свободе печати», пятится назад и задерживает наше стремительное продвижение к социализму.

Мы сбросили иго капитализма, как первая революция сбросила иго царского самодержавия. Если первая революция имела право воспретить монархические газеты, то и мы имеем право закрывать буржуазные газеты. Нельзя отделять вопрос о свободе печати от других вопросов классовой борьбы. Мы обещали закрыть эти газеты и должны закрыть их. Огромное большинство народа идет за нами!

Резолюция Ленина была принята: Виктор Павлович голосовал за нее. Но левые эсеры заявили, что не принимают на себя ответственность за то, что происходит в этом зале Смольного. И ушли из ВЦИК и со всех прочих ответственных постов.

Единственная надежда даже на блок с левыми эсерами была утрачена.

К этому времени Виктор Павлович узнал, что Владимир Ильич подготовил «Ультиматум большинства ЦК РСДРП (б) меньшинству»; что он вызывал к себе представителей большинства и добился: девять членов ЦК поставили под документом свои подписи.

Ленин требовал от меньшинства категорического ответа в письменной форме: подчиняется ли оно партийной дисциплине?

На заседании ВЦИК в ночь на 4 ноября от имени Ногина, Рыкова, Милютина, Теодоровича и Шляпникова было оглашено заявление о выходе их из Совета Народных Комиссаров.

«Мы стоим на точке зрения необходимости образования социалистического правительства из всех советских партий. Мы считаем, что только образование такого правительства дало бы возможность закрепить плоды героической борьбы рабочего класса и революционной армии в октябрьско-ноябрьские дни.

Мы полагаем, что вне этого есть только один путь: сохранение чисто большевистского правительства средствами политического террора. На этот путь вступил Совет Народных Комиссаров. Мы на него не можем и не хотим вступать. Мы видим, что это ведет к отстранению массовых пролетарских организаций от руководства политической жизнью, к установлению безответственного режима и к разгрому революции и страны. Нести ответственность за эту политику мы не можем и поэтому слагаем с себя пред ЦИК звание Народных Комиссаров».

В тот же час Каменев, Рыков, Милютин, Зиновьев и Ногин вышли из Центрального Комитета. В своем публичном заявлении они подчеркивали:

«Мы уходим из ЦК в момент победы, в момент господства нашей партии, уходим потому, что не можем спокойно смотреть, как политика руководящей группы ЦК ведет к потере рабочей партией плодов этой победы, к разгрому пролетариата…»

Но пролетариат выстоял. А скептикам пришлось отступить и вскоре признать свое поражение.

Ленин был суров и беспощаден. Теодорович и Шляпников подчинились партийной дисциплине и возвратились в правительство. Каменева сместили с поста председателя ВЦИК, вместо него избрали Якова Михайловича Свердлова. Ногина освободили от руководства Советом в Москве.

7 ноября 1917 года в «Правде» появилось яростное обращение «Ко всем членам партии и ко всем трудящимся классам России», написанное Владимиром Ильичем Лениным: «…мы заявляем, что ни на минуту и ни на волос дезертирский поступок нескольких человек из верхушки нашей партии не поколеблет единства масс, идущих за нашей партией, и, следовательно, не поколеблет нашей партии».

Через три года притупилась острота событий этих ноябрьских дней 1917 года. И Владимир Ильич дал им оценку так спокойно, как это мог сделать только великий вождь, уверенный в правоте своего дела.

«Перед самой Октябрьской революцией в России и вскоре после нее, – писал он, – ряд превосходных коммунистов в России сделали ошибку, о которой у нас неохотно теперь вспоминают. Почему неохотно? Потому, что без особой надобности неправильно вспоминать такие ошибки, которые вполне исправлены…» Видные большевики и коммунисты – и среди них Ногин – проявили колебания, испугавшись, что большевики слишком изолируют себя, слишком рискованно идут на восстание, слишком неуступчивы к известной части меньшевиков и «социалистов-революционеров». Конфликт дошел до того, что… товарищи ушли демонстративно со всех ответственных постов и партийной и советской работы, к величайшей радости врагов советской революции. Дело дошло до крайне ожесточенной полемики в печати со стороны Цека нашей партии против ушедших в отставку. А через несколько недель – самое большее через несколько месяцев – все эти товарищи увидели свою ошибку и вернулись на самые ответственные партийные и советские посты».

Эти слова Владимира Ильича и дают ключ к биографии Виктора Павловича Ногина до самого последнего его часа.

С высоким накалом страстей большевики «судили» своего стариннейшего друга Макара. Градом насмешек, горькими упреками, жесткими, суровыми словами отвечали они на его попытку объяснить свое поведение в красном Питере. И это естественно. Но никто не подумал, что в Колонном зале бывшего Дворянского собрания стоит перед ними штрейкбрехер, предатель, враг: вне партии, для которой он отдал все силы, ничто не имело для него смысла.

Многие знали каждый его шаг на протяжении двадцати лет. Да и у младшего поколения, которое умело ценить героическую романтику подполья, был он на виду – безукоризненно чистый душою, добрый к товарищам, всегда открытый подвигу, способный сгореть в пламени борьбы. Способный и ошибаться. Но непременно с сознанием своей правоты.

И через несколько дней после обстоятельной «чистки» Макара назначили областным комиссаром, а с весны 1918 года – заместителем наркома труда.

Кончилось все, что недавно шло под знаком ошибок, сомнений, глубоких страданий, ранивших сердце, и борьбы совести. И выдающийся разрушитель старого мира превратился в энтузиаста-строителя. А когда эсерка Каплан ранила Владимира Ильича и жизнь вождя была в опасности, он ни на миг не сомневался, что на белый террор надо отвечать массовым красным террором.

Товарищи по праву считали Виктора Павловича большим знатоком профессионального движения, рабочей кооперации и, разумеется, текстильной промышленности, где он когда-то работал красильщиком. На разных этапах все это и стало основой его деятельности. И в самый первый период, когда осуществлялась национализация промышленности и зарождался главкизм времен военного коммунизма. И во второй: тогда началась децентрализация промышленности и заметно окрепла власть на местах. И в период третий – при нэпе и первых шагах советского рынка. И в четвертый, когда обнаружилась ставка на крестьянина и промышленность получила возможность быстрого роста и новой технической организации.

Невероятно трудной была работа в те годы: гражданская война не затихала, голод, «испанка» и сыпной тиф косили людей. А надо было искать, находить и закладывать основы советской хозяйственной жизни в великой разрушенной стране. Сколько, к примеру, положил сил Виктор Павлович, чтобы определить те нормы трудовой деятельности и те отношения рабочих с администрацией, которые позднее получили выражение в «Кодексе законов о труде»!

Но решали все дело хлеб, оружие и ткани – три кита молодой Советской республики. Голодный рабочий падал без сил возле станка. Голодный и раздетый красноармеец едва ли мог отбиваться от врагов на фронте. Крестьянин пообносился до нитки и требовал за хлеб штаны и рубаху.

Виктор Павлович превращался то в уполномоченного ЦК по заготовке хлеба в районах Северного Урала, то в главного экспедитора, отправляющего пароходы с пшеницей из Америки. Но гораздо чаще приходилось ему думать о том, как достать хотя бы один вагон продовольствия для фабрики, где рабочие, терзаемые голодом, кричали на митингах:

– И чего стоит такая власть? Сырья не дает ни на грош и куска хлеба подкинуть не может!

Чтобы наладить снабжение фабрик и заводов продовольствием и сырьем, полтора года руководил Виктор Павлович рабочей кооперацией страны.

Он пригласил Владимира Ильича выступить с речью 9 декабря 1918 года на 3-м Всероссийском съезде рабочей кооперации. Ленин ясно определил пути соглашения кооперации с властью рабочих и крестьян: «То, что сделано Советской властью, и то, что сделано до сих пор кооперацией, должно быть слито». И никаких разговоров о том, что кооперация может оставаться нейтральной в дни, когда советская власть уже заявила о своих выдающихся успехах в политической и военной деятельности. «Раньше западные народы рассматривали нас и все наше революционное движение, как курьез. Они говорили: пускай себе побалуется народ, а мы посмотрим, что из всего этого выйдет… Чудной русский народ!..

И вот этот «чудной русский народ» показал всему миру, что значит его «баловство».

Виктор Павлович выступал на съезде с открытым забралом. Обращаясь к Ежову-Цедербауму, который особенно рьяно отстаивал «независимость» кооперации от советской власти, он сказал:

– Вы знаете еще один маленький недостаток за нами: у нас всегда за словом идет дело. Если мы говорим, что у нас имеются лица, которых мы называли злейшими врагами советской власти, то за этим следует довольно ясная и определенная расправа с этими лицами (аплодисменты части зала). Это свидетельствует о том, что мы со злом, которое мы открыли, боремся. Мы не хотим, чтобы такие лица с нами работали, мы их уничтожим! (Голоса: «Ого, угрозы!» «Не очень страшно!»)… Мартову и другим не нравится то, что сделал рабочий класс России, но о чем это свидетельствует? О том, что он и другие просмотрели, что создал рабочий класс за это время… И когда Либкнехту после выхода его из тюрьмы показали изданные нами декреты и рассказали, какие… задачи уже разрешены фактически в России, он сказал, что был бы счастлив, если бы хоть десятая часть этого была проведена в жизнь!

Скоро главной заботой Виктора Павловича стали ткани. Одеть армию, одеть народ – с таким девизом развивалась текстильная промышленность, которой руководил Ногин в годы военного коммунизма и при нэпе.

Он собирал все текстильные фабрики страны в единый организм, работающий по одному плану. А фабриканты и многие специалисты саботировали каждый его шаг. Надо было ломать хребет саботажникам и привлекать тех, кто соглашался работать в новых условиях.

Началось изгнание бывших текстильных королей, дошла очередь и до Богородского «князька» Арсения Морозова. Рассказали Виктору Павловичу, как это было. Шесть рабочих – от профсоюза и партийной организации – явились к бывшему хозяину. Вошли без доклада. Морозов заметил это, сел в кресло глубже, поправил пенсне и пробурчал:

– Это что еще за мода – входить без стука?

– Собирайтесь, Арсений Иванович! – приказали ему.

– Куда собираться?

– Так что из кабинета. И… с фабрики!

– Не понимаю.

Ему объяснили честь честью:

– Без хозяина будем жить, вернее – без вас. Отбираем все подчистую!

Он вскочил и начал кричать. Но голос сорвался. Делегаты засмеялись. А потом один из них сказал:

– Ну, пошевеливайся, хозяин, нам некогда.

Слово «хозяин» прозвучало иронически. Морозов бросил на стол связку ключей и вышел…

– Все правильно, – сказал Виктор Павлович, когда ему представили эту сценку. – А где сын Арсения, Сергей? Он, кажется, отличный финансист?

– Пока в Глухове. И по части денег действительно большой специалист.

– Направьте его ко мне.

Так появился в текстильном синдикате новый начальник финансового управления Сергей Морозов, За ним потянулись к Ногину и профессора, и инженеры, и техники. И когда он увидел, что работать они будут, заручился согласием Владимира Ильича обеспечить их усиленными пайками.

Крупные специалисты посоветовали ему закрыть десятки фабрик, для которых не хватало сырья. Это был трудный шаг, даже опасный, потому что досужие крикуны немедленно начали кампанию в прессе; Ногин хочет устроить диверсию в раздетой и разутой стране!

Но Виктор Павлович обнаружил твердый характер. Он собрал Всероссийский съезд механиков всех текстильных фабрик страны. Попросил совета; как быть? И товарищи поддержали его. Бездействующие фабрики, которые никак не могли спасти двадцать-тридцать возов льна, сто или двести кип из старых запасов хлопка, вагон или два шерсти, были остановлены. Специальные бригады консервировали предприятия по всем правилам: выставляли надежную охрану, чтоб сохранить оборудование от расхищения, чистили и смазывали станки, предохраняя их от сырости и ржавчины. И как только появился хлопок, затем лен и шерсть, все фабрики полным ходом начали работать на страну.

Характер старого большевика, его умение обращаться с людьми раскрывались на каждом шагу. Он не умел лгать и никогда никому не обещал лишнего. А уж если мог сделать, делал в самый короткий срок. И если, к примеру, обещал вагон картошки, все знали, что этот вагон уже в пути на фабрику. Ездил он по предприятиям почти беспрерывно. Его встречали как самого близкого товарища – честного и бескорыстного и такого же, как они, голодного и разутого.

Однажды летом ждали его на Измайловской фабрике, под Москвой. Смена закончилась, но никто не остановил станков: всем хотелось показать Ногину, как работает предприятие, – недавно обеспеченное сырьем.

Он приехал. Но оторвалась у него подметка на старых, стоптанных ботинках.

– Вот досада, товарищи, – сказал он смущенно, – так хотел по цехам пройти, да вот у меня бедственное положение с левой ногой.

Никого это обстоятельство не удивило: было оно в порядке вещей. Просто сбегали за фабричным шорником. Тот и выручил:

– Вы, между прочим, начинайте, Виктор Павлович, беседу с товарищами в одном ботинке. Только в разговор войдете, я вам и подметку приляпаю.

И член Президиума ВЦИК и Высшего Совета Народного Хозяйства начал совещание в одном ботинке.

Он приходил на Варварку зимой в Деловой двор, прятал в письменный стол старую отцовскую шапку, которую много лет сохраняла Варвара Ивановна, и начинал суровый и страшный трудовой день. Помещение не отапливалось, в фиолетовую льдинку превращались чернила. Кипяток, а тем более чай считались роскошью.

Он усаживался и казался прикованным к креслу богатырем, которому вполне по силам и голод, и холод, и свинцовая усталость. Но он мерз и страдал, как все его товарищи, да еще мутила его изжога и угнетали боли. Только в этом он не признавался.

Сотрудник его Н. Лебедев отметил в своих воспоминаниях: «По временам было жутко смотреть на него, так как мы понимали смысл его внешнего спокойствия. Иногда, не удержавшись, то тот, то другой товарищ во время беседы предлагал кусочек хлеба или картофеля. Он не отказывался, обыкновенно брал и, как бы мал кусочек ни был, непременно разламывал его и уже после этого отправлял по назначению. Тогда, когда ему удавалось что-либо принести с собой, что в то время бывало редко, он также делился с нами. Вообще терпимость и отсутствие заботы о себе доходили у него до крайностей».

Многие старые специалисты начинали работу с ним опасливо, со всякими оговорками;

– Сойдемся ли, Виктор Павлович? Боюсь, вы и не знаете, с кем придется иметь дело.

– Почему же не знаю? Вы наш враг, но враг честный.

– Похоже на правду! Но ведь у меня свои навыки. И характер крутой, большевистским вождям я прислуживать не стану.

– Потому-то вы мне и нравитесь. И, знаете, я вам доверяю. Вы, несомненно, патриот и против России не пойдете. А уж из вашего таланта я все выжму для наших текстилей. Вот им и будете служить. Да еще как: за три мешка картошки в месяц!

Все эти холеные господа скоро нашли место в жизни под руководством Виктора Павловича. И когда его не стало, нашли они добрые, человечные слова о своем первом советском начальнике.

Они отмечали какую-то благородную чистоту в просторном светлом кабинете Виктора Павловича на Варварской площади, который выходил окнами к маленькой церквушке, поставленной давным-давно Дмитрием Донским в память всех святых.

Воздух в кабинете был прозрачный, чистый, добрый. И вовсе не потому, что текстильный хозяин страны не выносил табачного дыма. А потому, что обладал он прекрасными свойствами души: искренностью и прямотой. И ему нельзя было говорить неправду.

В этой атмосфере душевной чистоты и работал большой человек с недюжинным государственным умом, работал с утра до поздней ночи, почти не думая о себе.

– Он жжет свечу с обоих концов, – с сожалением говорили о нем товарищи. Свеча горела ярко.

И кое-кто понимал, что сгорит она быстро…

Больной, тащил он на своих плечах непомерную тяжесть труда – и в Красном Профинтерне и внутри страны. Спорил на публичных диспутах о планах, о ценах, о рынке то в Политехническом музее, то в Колонном зале Дома союзов. Смело отбивался от некоторых критиков в печати; защищал свои позиции на пленумах ЦК, на партийных конференциях и съездах. И всегда выступал как рачительный, дальнозоркий и уверенный в своей правоте руководитель крупной и важной отрасли народного хозяйства. И иногда его слово и дело бывали решающими. Осенью 1923 года образовался опасный разрыв между дешевым хлебом и дорогими изделиями города. Пока другие наркомы подсчитывали, чем грозит им удешевление продукции, он резко снизил цены на все изделия текстильных фабрик страны и помог навести порядок на внутреннем рынке.

Из года в год поднимался, снова рос его авторитет в партии. На IX съезде РКП (б) его избрали кандидатом в члены ЦК. А с X съезда и до конца своих дней был он бессменным председателем ревизионной комиссии Центрального Комитета.

Наступил год 1920-й.

Верховный совет Антанты признал с горечью, что не оправдала себя военная и экономическая блокада молодой Советской республики. Натравливали на нее вооруженные орды четырнадцати держав – не сломили! Пророчили каждый месяц, что рассыплется она, как колосс на глиняных ногах, – а она живет! И набирает силу. И скоро сбросит барона Врангеля в Черное море. Значит, надо торговать с этой красной Россией!

И Россия не возражала восстановить торговый контакт с традиционными партнерами.

Когда стали формировать первую торговую делегацию, Владимир Ильич остановил свой выбор на Красине и Ногине.

Леонид Борисович Красин, человек большого такта, прирожденный дипломат и крупный инженер, весьма был на месте в качестве главы делегации. Да у него сохранились и личные связи с многочисленными фирмами за рубежом. А в одной из них – в концерне «Сименс» – он даже был директором русского филиала.

Виктор Павлович Ногин, выдающийся руководитель текстильной промышленности страны, эрудированный экономист, давний эмигрант и хороший знаток английского языка, назначался заместителем Красина. К ним подключили Максима Литвинова – дипломата весьма большого диапазона и человека очень крепкой хватки. Наконец снарядили дельный технический аппарат. И всех направили за рубеж через Финляндию.

Но в то время не было у России дипломатических отношений ни с одной крупной державой на Западе. И первая советская делегация тронулась в путь под флагом торговой комиссии Всероссийского центрального союза потребительских обществ.

Леонид Борисович Красин заплатил наследникам мыловара Джозефа Фелса те 1 700 фунтов стерлингов, которые в 1907 году взяли под расписку делегаты V Лондонского съезда РСДРП. Для Виктора Павловича как бы закрылась еще одна страница в огромной книге революционной романтики давних лет; ведь и его подпись стояла на этой знаменитой расписке.

Удалось, кроме того, завязать контакт со шведскими фирмами: Россия получала кредит в сумме 100 миллионов крон и приобретала для нужд транспорта 1 000 паровозов на протяжении шести лет. На Британских островах удалось договориться о возобновлении торговых отношений с Англией. Так была пробита крупная брешь в антантовском фронте контрреволюции. И хотя дело шло со скрипом и Красин один довершал успешно начатые переговоры в Лондоне, но в марте 1921 года многостороннее соглашение с Великобританией было подписано. С этого времени и началось фактическое признание Советской России со стороны крупной капиталистической державы.

Сохранилось несколько писем Виктора Павловича жене, детям и Варваре Ивановне за те три месяца, которые провел он за границей в 1920 году.

Ольга Павловна Ногина и ребятишки жили тогда в Кремле, в Потешном дворце, в большой и мало уютной квартире с малыми оконцами, средневековыми сводчатыми потолками и метровыми стенами старинной кирпичной кладки. Туда, в квартиру № 14, и приходили письма, из Або, Копенгагена и Лондона – иногда с оказией, чаще по почте. И они открывают какие-то черты большевика, вдруг оказавшегося вдали от Родины и от любимой работы.

Делегация почти неделю просидела в Петрограде: финны, шведы и англичане никак не могли решить, кто и как возьмется доставить большевиков в пункты назначения. Наконец прибыли на финскую границу два английских офицера. Они и доставили делегацию до порта в Або. И там перепоручили ее финскому офицеру и представителям шведского правительства.

В ожидании такой своеобразной «визы» для путешествия за границей Виктор Павлович несколько раз встречался с Горьким.

Алексей Максимович и Мария Федоровна Андреева показали Красину и Ногину в подвале Эрмитажа уникальное собрание картин, старинных вещей, мебели, гобеленов и дорогих безделушек, найденных в дворцах питерской знати. Все они предназначались для художественных хранилищ страны. И Горький гордился, что ему пришла мысль собрать все эти ценности и сохранить для потомства.

Затем пили чай у Горьких. А когда гости собрались уходить, Алексей Максимович придирчиво оглядел их сверху донизу и покачал головой:

– Эх, друзья мои – англичане! Погляжу на вас: вы не сэры, а просто весьма серы! Приедете туда, – он махнул рукой на запад, – сейчас же отправляйтесь к портному. Честное слово, деже покойный Саввушка Морозов не выдал бы под такие костюмы ни гроша. А ведь вы за миллионами едете! И в таком затрапезном виде.

Делегаты переглянулись: действительно, костюмчики были не первой свежести, да и годов на пять поотстали от моды.

– Светлая голова у вас, Максимыч! – сказал Красин. – Совет ваш принимаю: задержусь по делам в Гельсингфорсе, приведу гардероб в порядок. А Виктору Павловичу устроит это в Стокгольме Литвинов, он уже там.

Из столицы Финляндии делегация отправилась без Красина. Ногин занял в Або пароходные каюты для товарищей и 2 апреля 1920 года сошел на берег в Стокгольме. Его встретили Максим Литвинов и большая группа шведских коммунистов с цветами.

В Швеции пробыли неделю: заседали с промышленниками, спорили, отвечали на многочисленные вопросы. А в свободные часы знакомились с предприятиями. Заводы и фабрики работали почти с полной загрузкой, страна казалась сытой и хорошо одетой: никак не задела ее война зловещим черным крылом.

Но и в Швеции часто возникали стачки. А по всей Европе они не затихали ни на миг. И, разумеется, резвые борзописцы капитала связывали волну забастовок с пребыванием советской делегации за рубежом.

Московских газет не поступало. А в иностранной прессе сплошь подавалась самая «развесистая клюква» о советской стране. Даже солидная английская газета «Таймс» сообщала на первой полосе, что каждый месяц мужики и рабочие убивают по одному наркому. И что в России началось на почве голода людоедство: «Сегодня только читал, как один господин уверяет, что в России существует каннибализм и что лично он видел, когда сидел в московской тюрьме, плавающий человеческий палец в супе, – писал домой Виктор Павлович. – И все это делается несмотря на то, что наиболее серьезная публика перестала верить такой лжи. Заметки, написанные в более спокойных тонах, заключают в себе массу безграмотной неосведомленности. Более трезвое отношение у коммерсантов. После нескольких сделок и организационных торговых шагов почувствовалось более вдумчивое отношение, но, очевидно, еще долго нас будет окружать атмосфера лжи, недоверия и неосведомленности».

Сорок дней пришлось пробыть в Копенгагене: польские паны распустили слух, что Максим Литвинов является руководителем большевистского «шпионского центра». Началась травля в продажной прессе, и Литвинова не хотели впускать в Англию. Но Красин и Ногин не уступили и решили ждать, пока не образумятся в Лондоне «твердолобые», идущие об руку с паном Пилсудским из Варшавы.

Между тем 7 апреля начались важные переговоры с председателем верховного экономического совета Антанты мистером Уайзом, двумя англичанами и двумя французами. Разговоры за круглым столом требовали осторожных слов и очень четких, определенных действий. И Виктор Павлович жаловался жене, что у него иной раз не хватает английских и французских слов для выражения учтивых, сложных и так мало значащих дипломатических терминов и понятий. Леонид Борисович не владел английским языком, и Виктору Павловичу приходилось выручать его в очень сложной ситуации. «Основные вопросы были разрешены в общих чертах приемлемо для обеих сторон, но пока эти решения не окончательны, – писал он домой. – Англичане требуют нашего приезда в Лондон, но не хотят, чтобы туда ехал Литвинов. Это обстоятельство создало неопределенное положение: куда и когда мы теперь поедем – в Лондон ли или в Италию, где будут происходить заседания верховного совета, – не ясно… За это время на нашем положении все чаще и чаще отражается положение самой Европы. В Дании идет борьба короля с левыми партиями; его советниками являются бывшая царица Мария Федоровна и Юденич, который между прочим живет рядом с нами».

Пока выяснялся вопрос о поездке Литвинова в Англию, Виктор Павлович смог бегло познакомиться со страной. Он осмотрел замок, где, по преданию, жил Гамлет, принц датский, и побывал на «могиле» знаменитого шекспировского героя.

А затем снова на него накинулись коммерсанты и «вносили до ста предложений в день». Интерес к России рос на глазах. И даже советские эксперты, из тех старых специалистов, которые никак не хотели «признавать» коммунистов, начали мечтать о России. И говорили Виктору Павловичу, что после долгого общения с ним «они вернутся в Россию большевиками. Мы здесь все стали еще большими патриотами. Читаем о России просто с завистью».