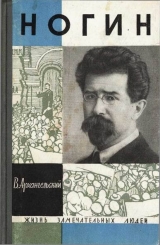

Текст книги "Ногин"

Автор книги: Владимир Архангельский

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)

Но в самый разгар работы пришла беда. Нежданная, негаданная: совсем случайно провалилась типография.

Была она поставлена смело, дерзко – прямо за стеной у околоточного. Конспираторы слыхали по вечерам, как приходил домой полицейский чин, обычно навеселе, звенел шпорами, вешал на гвоздь шапку и долго, нудно ругался с женой.

Охранка неделей раньше напала на след Макара и Федякина, но не хотела брать их без типографии. А оба Виктора туда не заходили и держали связь с наборщиками в строгом секрете.

В типографии работали и проживали трое. Старшие, Миша и Фира, значились мужем и женой, младший, Леня, – братом Фиры. Миша был портным, но всем говорил, что он безработный приказчик, Леню выдавали за экстерна, который готовился к экзаменам. Жили трое на средства комитета.

Однажды Миша получил деньги в золотых десятках. Фира не раз расплачивалась золотом в лавочке, где обычно покупала продукты.

Лавочник поговорил с надзирателем: мол, откуда такие деньги, не фальшивые ли они? Тот решил нагрянуть к подозрительным господам как снег на голову. И накрыл типографию.

В городе это произвело сенсацию. Раскрыта под самым носом у околоточного типография большевиков! На обыск явились прокурор, начальник жандармского управления и градоначальник адмирал Энквист. Шарили в типографии ровно сутки.

Утром 8 марта 1904 года наборщиков отвезли в тюрьму. Охранка, полиция и жандармы кинулись прочесывать город. К вечеру бросили в тюрьму человек тридцать. С первой партией арестованных прибыли Соколов и Федякин.

Виктору Ногину на этот раз могла грозить каторга: на нем «висели» два побега и переходы через границу. Он держал с Радусом тайный совет в камере, и оба они пришли к выводу – тюремщикам своего имени не открывать…

Российской охранке подвалило работы.

В Новгородской мещанской управе проверили паспорт на имя мещанина Николая Петрова Соколова, он оказался подложным. Но Макар не назвался Ногиным.

Подполковник Ратко, сменивший в московской охранке Зубатова, доносил шефу полиции, что он давно перлюстрирует письма Соколова из тюрьмы и скоро раскроет его настоящее имя.

Письма эти шли к Варваре Ивановне и брату Павлу. И всегда за подписью «твой Коля». Но не мог писать такие письма рядовой эсдек. Он решительно осуждал войну с японцами и рассказывал, как сотни призывников убегают от набора за границу; он обвинял мартовцев в расколе партии и просил прислать известия; что слышно о новом съезде и что происходит в Женеве?

Пока охранка изучала эти письма, Виктор Ногин старался вести свою обычную работу, на этот раз в тюрьме.

Он дал товарищам формулу ответа при допросах: «Я член РСДРП. От дачи показаний отказываюсь до назначения над собой суда гласного, с участием свободно избранных рабочими заседателей. На таком суде надеюсь доказать не только необоснованность предъявляемых мне обвинений, но и виновность моих обвинителей».

Это произвело на жандармов и на прокурора весьма сильное впечатление. «Формула» казалась им дерзкой, наивной и фантастичной. Но на время их обескуражила. А резонанс от таких показаний покатился не только по Николаеву – в листовках, но и в заграничных нелегальных изданиях.

Этот самый Леня Краснобродский – брат Фиры, экстерн и наборщик – оставил свои воспоминания о днях, проведенных с Ногиным в тюрьме. Его подкупил прекрасный характер и неиссякаемый запас энергии в Макаре: «Он вливал жизнь, давал содержание нашему маленькому мирку – в двух камерах. Высокий, красивый, стройный, он счастливо умел располагать к себе людей, подчинять своей воле – без труда, одной обаятельностью».

Макар подчинил себе даже начальника тюрьмы, добродушного и бесхарактерного старика, которому хотелось казаться грозным начальником. Заключенные получили возможность держать двери в камерах открытыми до поверки, ходить друг к другу и пользоваться другими льготами.

Все отмечали в Макаре общительность и отзывчивость. От долгого сидения люди стали раздражительны и заводили споры и ссоры по каждому ничтожному поводу. Он снисходительно относился к «причудам» и сглаживал недоразумения.

В тюрьме даже работал кружок. И Макару приходилось давать ответы на самые разнообразные вопросы: и по эстетике, и космографии, по древней истории, и даже по проблемам пола. Сам он учился ежедневно: физика, математика, французский и английский языки.

Таким он остался в памяти товарищей по Николаевской тюрьме: кипучая энергия и ледяное спокойствие; трогательная нежность к товарищам и ненависть к царским слугам; отзывчивость и порывистость; и железная выдержка.

В один из дней все эти качества раскрылись, как в капле воды. Кто-то увидел в борще червяка. Борщ вылили в плевательницу, вызвали прокурора. Макар с ним объяснился. Прокурор горячился и все доказывал, что был на кухне сам, осматривал пищу и нашел ее приличной.

Все ждали, что скажет Макар. В наступившей тишине отчетливо прозвучал его голос:

– Вы осматривали борщ – это хорошо. Так будьте любезны его попробовать, – и указал рукой на плевательницу.

Прокурор побагровел. Макар сказал, как отрезал;

– Повторится такое безобразие – объявим голодовку!

В тюрьме Макар распропагандировал многих надзирателей. Они оказывали услуги арестованным: передавали «на волю» письма, приносили литературу.

Казалось, все складывается так, что можно помочь Макару и Федякину устроить побег. Кое-что сделали: остригли Макара под гребенку, на голове выбрили лысинку, сняли бороду, усы перекрасили в огненный цвет. Уже достали пилку, чтобы разрезать решетку на окне, но кто-то выдал или проболтался.

Федякина увезли в Воронеж, Макара – в Ломжу.

7 июня 1904 года заключенные высадились на станции Малкин. Построились и прекрасным столетним сосновым бором тронулись к Ломже. Город – вдали от железной дороги, рядом граница, стражников и жандармов – хоть пруд пруди. И оттого, что в бору было красиво и тихо, на сердце щемило еще сильней.

Ногин продолжал обструкцию и в Ломжинской тюрьме. Он отказался подчиниться требованию снять карточки и описать протокол его примет.

На старых фотографиях, которые были в тюрьме, узнать его не смогли. Он прибыл из Николаева в такой необычной «форме» и, как доносили тюремщики, «выглядел лет на тридцать пять, хотя ему едва минуло двадцать шесть».

Тюрьма была похожа на питерские «Кресты». Сидел он в одиночке, какая-то болезнь желудка подтачивала его силы, да и одолевала скука: не приходили сюда письма из Москвы. Он не знал еще, что брата Павла угнали в Чердынь, за Пермь. А Варвара Ивановна на время выехала в Богородск – совсем ее доняли шпики, осведомители и старший дворник, словно она сама, а не ее сыновья интересовали полицию.

Скоро появился в тюрьме подслеповатый, заросший Сергей Цедербаум. Он увидел Ногина на прогулке. Подбежал, обнял. И насмешил:

– Чудеса, Виктор Павлович! Едем мы сюда, где-то на остановке между Белостоком и Ломжей вбегает в вагон унтер и кричит: «Поздравляю, господа! Плеве убит!» Ну, прямо как в оперетте! Постарались эсеры, выполнил акт Сазонов. Второго министра за два года прикончили.

Ногин, Цедербаум и Бовшеверов постепенно расшатали режим в тюрьме. Они писали протесты, грозились голодовкой и произносили такие крамольные речи перед стражей, что администрация пошла на уступки. Сидели они порознь, но гуляли часа по четыре в сутки. И как только встречались во дворе, заводили словесную драку. Бовшеверов обвинял Ленина во всех смертных грехах, Ногин накидывался на Мартова, Аксельрода, Дана и Троцкого. За Бовшеверова вступался Цедербаум – сначала робко, затем активнее и резче. Кончилось тем, что в одно зимнее утро Виктор Ногин не подал руки Сергею Цедербауму. Это был разрыв – окончательный, на всю жизнь, потому что Цедербаум стал типичным меньшевиком.

Много лет спустя Сергей Цедербаум писал: «Встреча с Ногиным, моим старым товарищем и другом, доставила мне большую радость, но вскоре она оказалась омраченной острыми разногласиями между нами. Он был уже вполне сложившимся большевиком, прямолинейным и последовательным».

11 декабря московская охранка точно знала, что Соколов – это важный государственный преступник Виктор Павлович Ногин. На другой день в камеру пришел начальник Ломжинского губернского жандармского управления полковник Ваулин в сопровождении прокурора окружного суда.

– Господин Ногин, прошу вас в контору на допрос, – сказал Ваулин.

Виктор понял, что скрывать свое имя уже нет смысла.

– Я готов, господин полковник, – и взял шляпу.

– Почему же так долго не открывались?

– Я не назывался Соколовым. Так вы звали меня по паспорту. А я действительно Ногин. Окликнули как положено, я и отозвался.

Жизнь научила Виктора соблюдать строгую конспирацию и не держать при себе документов, которые могли бы служить явной уликой при очередном аресте. В Николаеве ничего не нашли у него. В тюрьме придирчиво осмотрели тетрадь. Но в ней содержалось лишь изложение книги об английском судопроизводстве, перевод с французского трех глав повести Франсуа Шатобриана «Атала» и первые уроки по стенографии. На допросах он все отрицал, в случае суда хотел вызвать какого-либо выдающегося адвоката, к примеру Карабчевского, товарищи по Николаеву и Ломже его не выдали.

Через семнадцать месяцев после ареста ни прокурор, ни охранка не смогли состряпать против него громкого процесса. Да они и боялись его: «Россия Николая II день за днем теряла престиж в грязной войне с японцами, дело шло к позорному мирному договору в Портсмуте, страну лихорадили массовые революционные выступления рабочих после расстрела мирной демонстрации в Санкт-Петербурге 9 января 1905 года.

Власти ограничились тем, что инкриминировали Ногину побег из енисейской ссылки и в последних числах июля отправили его под гласный надзор полиции в село Кузомень на Кольском полуострове, в устье реки Варзуги. В Кузомени он увидал Игната Бугрова из-под Богородска. Игнат уже обжился здесь, дружил с рыбаками и иногда выходил с ними на промысел.

Виктор Павлович в одну неделю сумел убедить рыбаков, как важно перебросить его из Кузомени на Большую землю, где его ждут неотложные партийные дела.

Ночью 9 августа 1905 года беглеца спрятали под брезентом в рыбачьем баркасе. А на рассвете он уже видел край кольской земли, где жили смелые люди, готовые помочь большевику.

Две недели скитаний по России и Европе, и Ногин снова встретился в Женеве с Владимиром Ильичем Лениным.

– А я совсем недавно справлялся о вас, – сказал Ленин. – Узнавал у товарищей, куда сейчас движется наш Макар: «туда» или «обратно».

ПОБЕДНЫЙ ШАГ РЕВОЛЮЦИИ

– Революция началась!

Владимир Ильич и его женевские товарищи жили только этим лозунгом.

– От всеобщей политической стачки – к вооруженному восстанию против самодержавия! – говорили на всех митингах женевские ораторы большевиков.

– Цель восстания – создание временного революционного правительства! – шли призывы со страниц большевистской газеты «Пролетарий».

– Это правительство должно явиться органом революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства! – заявлял Ленин.

Именно так решил III съезд РСДРП, на котором победили большевики. И все пропагандистские силы ленинцев были брошены на то, чтобы каждый передовой рабочий мог руководствоваться этими постановлениями в дни решающей схватки с царизмом.

Все лето приходили из России обнадеживающие известия. В июне восстали матросы на броненосце «Князь Потемкин-Таврический» и привели свой мятежный корабль в Одессу, охваченную всеобщей стачкой. Следом восстали рабочие Лодзи и трое суток ожесточенно сражались на баррикадах.

Семьдесят два дня бастовали текстильщики Иваново-Вознесенска, и руководил ими Совет уполномоченных – первый Совет рабочих депутатов России.

Массами выступали крестьяне, и уже шли донесения, что они захватывают землю у помещиков.

Столичная верхушка уже не могла опираться только на штыки. Она решила пойти на незначительные уступки либеральной буржуазии. И вскоре появился манифест царя о Государственной думе, сочиненный министром внутренних дел Булыгиным.

И с Дальнего Востока грянул гром: царь проиграл позорную войну. Японские империалисты отторгли у Николая II половину Сахалина и Квантунский полуостров с Порт-Артуром…

Оторванный надолго от всех дел партии, Виктор Ногин был оглушен лозунгами революции и теперь старался впитать все, чем жили его друзья.

Давно закончилась та мрачная полоса, которая безмерно угнетала Ленина.

– Посмотрели бы вы на него прошлым летом, – рассказывал Ногину Пантелеймон Лепешинский. – Все цитадели у меньшевиков. Ильича еще не устранили окончательно из ЦК, но отдали под надзор це-кисту Носкову. А тот переметнулся к меньшевикам. По части литераторов и ораторов мы были бедны, как испанский гидальго по части золотых монет. А у Мартова – и партийные центры и большая литературная братия во главе с «тамбовским дворянином» Плехановым. И полно всяких молодых людей, которые тысячами сбегались на крикливые сборища меньшевиков. А наш вождь замкнулся в своем женевском предместье, ушел в себя, не хочет выступать публично. Я уж сказал ему: «Ну как же так, Ильич, многие даже забудут, есть ли у вас голос!» – «Но тих был наш бивак открытый».

К осени дело изменилось. Вокруг Владимира Ильича образовалось крепкое ядро. И эта «женевская группа большевиков» так расставила силы, что с открытым забралом ринулась в бой против фирмы оппортунистов «Мартов и К0» и завоевала в России все крупные комитеты.

Анатолий Луначарский целиком оправдывал свою кличку «Воинов». Он воевал как ленинский маршал и на страницах печати и с трибуны. И никогда еще не было среди помощников Ильича такого блистательного оратора. Вацлав Боровский (он же Шварц и Орловский) писал статьи и фельетоны как одержимый – и с боевой страстью и с великолепным сарказмом. Михаил Александров (Ольминский, Галёрка гож) издевался над меньшевиками в острых памфлетах, выхватывая из их же арсенала убийственные характеристики и реплики. Мартын Мандельштам (Лядов), Фридрих Ленгник (Курц) и Петр Красиков (Павлович) исполняли роли партийных организаторов в Женеве и по всей Европе. Розалия Залкинд (Землячка) и Яков Драбкин (Сергей Гусев) были правой рукой Н. К. Крупской по связи с Россией.

Пантелеймон Лепешинский (Олин) состоял секретарем Совета партии, пока Ленин держался там. А теперь ведал хозяйственными делами партии. Вместе с женой – О. Б. Протопоповой – он держал столовую и гардероб, где голодающая и плохо одетая эмигрантская братия могла получать питание и кое-какую одежонку.

Столовая была и клубом: там занимались кружки и шли оживленные дискуссии в тесном кругу единомышленников. По вечерам иногда собирались и без всякой видимой цели – посидеть с приятелями, выпить чаю, сыграть в шахматы. А появлялся Сергей Гусев, его заставляли петь, и все подпевали ему кто как мог.

И вдруг Лепешинский блеснул серией карикатур, которые привели в бешенство Плеханова и всех прочих меньшевиков. Широкую известность в эмигрантских кругах получили карикатуры «Как мыши кота хоронили» и «Полицейский участок». Первая возникла потому, что Мартов разразился статьей «Вперед или назад?». Направлена она была против книги Владимира Ильича «Шаг вперед, два шага назад». И докатился в ней Мартов до того, что обозвал Ленина политическим мертвецом. А вторая – раскрывала нравы в редакции новой «Искры», где Плеханов заявил тоном урядника:

– Кто хочет у нас печататься, непременно должен раскрыть свой псевдоним или партийную кличку!..

Была в ленинской женевской группе и еще одна семейная пара – старые друзья Ногина Владимир Бонч-Бруевич и его жена Вера Величкина. Бончи организовали партийную библиотеку, хранили архив и управляли экспедицией литературных изданий.

Ленин оставался идейным оружием главного калибра, дирижером всего женевского ансамбля, учителем и вождем.

Когда приехал Ногин, товарищи накинулись на него с расспросами. И ему было о чем рассказать: вместе с Иннокентием Дубровинским, Иваном Бабушкиным и Николаем Бауманом признавался он в начале века одним из самых выдающихся практиков и организаторов партии. Никакой другой жизни, кроме жизни в партии и для партии, у него не было. И о нем нельзя было сказать, что он примкнул к рабочему движению. По велению сердца он встал в шеренгу передовых борцов своего класса и повел их за собой.

Говорить о своих подвигах он не любил и отвечал на вопросы скупо. И больше спрашивал сам: ведь так много было упущено за время отсидки в Николаеве и в Ломже! Да и нужно было перечитать то, что написали друзья в газетах «Вперед» и «Пролетарий», и познакомиться с решениями III съезда. И Владимир Ильич дал ему рукопись своей книги «Две тактики социал-демократии в демократической революции».

Он по праву мог бы воспользоваться кратковременным отдыхом и пожить хоть неделю в глухой деревушке: последние две тюрьмы подорвали его здоровье. Но он отказался. И уже с первых дней пребывания в Женеве слышали товарищи его спокойный голос и в кружках и на митингах. Он помогал партийным организаторам и Надежде Константиновне Крупской и держал корректуру статей в газете «Пролетарий», которая стала центральным органом большевиков после III съезда РСДРП в Лондоне.

Меньшевики начали охотиться за ним. Они хотели перетянуть его в свой лагерь, и Мартов писал в эти дни к Аксельроду: «Быть может, к вам заедет Ногин – большевик… Вы постарайтесь на него повлиять. Он хороший работник». Но Виктор Павлович – а в Женеве он значился Хлебниковым – не искал встреч с отцами русского оппортунизма.

Жизнь среди друзей была полна событий. Он жадно учился, потому что не хотел отставать от лучших интеллигентов партии. Да и в личном плане нашлись, наконец, интересы, которые наполнили эту жизнь сподвижника новым содержанием.

То в большевистском «вертепе» на набережной реки Арвы, где проживали «колонисты», то в столовой у Лепешинских, то в кружке, где вел занятия Виктор, стала попадаться ему на глаза молоденькая курсистка из Саратова Ольга Ермакова.

Она приехала в Женеву учиться, и Лепешинские оказывали ей покровительство. Но кто мог усидеть в швейцарской дыре, когда в России, говоря словами Маркса, «кипел костер чародейки-истории»? И Виктор услыхал, как она сказала подруге:

– Не могу тут, надо собираться домой!

И почему-то эти слова огорчили Хлебникова. Возможно, он успел разглядеть в этой курсистке человека интересного, ищущего, с доброй душой. Но признаться себе боялся, что дело не только в этом. И она не скрывала, что по душе ей этот добродушный богатырь в пенсне, недавно бежавший из ссылки.

Он иногда желал открыться ей, хотел сказать, что в суматошной его жизни был случай однажды, когда он мог полюбить женщину и она ответила бы ему взаимностью. Однако тюрьма и ссылка помешали даже их серьезному разговору о семье. И он все еще один, и сердце его свободно. Но постеснялся: мимолетным было это знакомство с девушкой из Саратова, а он ничего не делал в жизни с кондачка, без обстоятельных и долгих раздумий.

И однажды Оленька Ермакова не появилась. Она уехала домой, но записала адрес Бончей, по которому можно было отыскать Виктора Хлебникова…

В Женеву приходили вести одна лучше другой. Революция в России шла вперед, шире, глубже, к самой крайней точке.

19 сентября забастовали в Москве типографские рабочие, стачка скоро сделалась общегородской, политической. 24–25 сентября на улицах Москвы в кровавой схватке столкнулись рабочие с полицией. 6 октября смело выступили транспортники Московско-Казанской железной дороги. Они выставили требования: восьмичасовой рабочий день и немедленный созыв Учредительного собрания. Почти два миллиона наемных рабочих России подхватили этот призыв – металлисты, текстильщики, почтовики, приказчики, домашняя прислуга. На баррикадах дрались рабочие Харькова и Екатеринослава. Дрогнули войска. Царь укрылся в Петергофе и подумывал бежать на яхте за границу.

Петербургский генерал-губернатор палач Трепов кинул клич по войскам и полиции:

– Холостых залпов не давать и патронов не жалеть!

Но придворная камарилья уже не верила в одни патроны. Так появился на свет божий манифест Николая II от 17 октября о «даровании» политических свобод населению и о созыве Законодательной думы.

Меньшевики немедленно ринулись в столицу. Вскоре уехали с поручением Ленина Мартын Лядов, Розалия Землячка, Сергей Гусев. Стала собираться в дорогу и вся женевская группа большевиков. Но ее обескуражила чудовищная телеграмма из Москвы: черносотенцы убили Николая Баумана.

Ленин написал некролог о своем ученике и друге: «Вечная память борцу в рядах российского социал-демократического пролетариата! Вечная память революционеру, павшему в первые дни победоносной революции! Пусть послужат почести, оказанные восставшим народом его праху, залогом полной победы восстания и полного уничтожения проклятого царизма!»

А одновременно Ленин высказал мысль, что этот манифест 17 октября – ловушка и поведение правительства после манифеста – провокация. И чего стоят все эти обещанные свободы, пока власть и вооруженная сила остаются в руках правительства? И о какой «амнистии» может идти речь, когда выходящих из тюрьмы революционеров убивают на улице?..

Однако выбор был сделан: в конце октября Владимир Ильич уехал через Стокгольм в революционный Питер. Вслед за ним двинулась другая колонна большевиков вместе с Ногиным. Ликвидацию дел женевской группы поручили Елене Стасовой, недавно появившейся в Швейцарии.

Уже в Питере телеграф принес новое известие: двенадцать кораблей черноморской эскадры во главе с крейсером «Очаков» подняли знамя восстания в Севастополе. Весь мир облетело имя героя – лейтенанта Шмидта.

Не узнать было чопорную столицу России. Все сдвинулось с места, бурлило и пенилось. Митинговала буржуазия во всех крупных залах и формировала свои партии: появились «октябристы» и кадеты.

Толпы рабочих и студентов валили по Невскому. Магазины закрылись. Полиция не попадалась на глаза или робко жалась к воротам, к парадным. За Невской заставой, куда отправился Виктор, в рабочих кружках открыто спорили о большевиках и меньшевиках, а в трактире «Бережки» напропалую кричали анархисты и эсеры, и дело часто кончалось потасовкой.

Но филеры шныряли по-прежнему и отмечали каждый открыто сделанный большевиками шаг. Владимир Ильич поселился легально на Греческом проспекте, в доме № 15, но скоро заметил слежку и ушел в подполье. Встречаться с ним удавалось лишь на Невском, неподалеку от вокзала, когда он заходил в редакцию газеты «Новая жизнь».

На деньги Горького газету удалось купить у декадентов Минского, Бальмонта, Гиппиус и у представительницы литературной богемы Тэффи. С этой публикой и был оформлен договор: вся политическая линия находится у большевиков, а все литературные «мелочи» – у декадентов, которых Ленин окрестил «шпаной».

И разнес же Владимир Ильич своих литературных помощников, когда впервые побывал в редакции! У входа встретил его шикарный швейцар, который отражался во всех зеркалах вестибюля. В богатых комнатах – с коврами и мягкой мебелью – восседали старые и молодые большевики из конторы и редакции.

– Как вам не стыдно сидеть в такой роскоши! И какой же рабочий корреспондент придет к вам в этот барский будуар? – Владимир Ильич не скрывал гнева. И только присутствие Горького заставило его отложить на другой день расправу со всей этой роскошью и со «шпаной».

Мария Федоровна Андреева – жена Горького – вспоминала, как начиналась «расправа». На квартире у издателя Пятницкого сидели за столом с дорогими яствами и серебряным самоваром «поэт Минский – ответственный редактор «Новой жизни» – и члены редакции – Петр Петрович Румянцев, Александр Александрович Богданов и Василий Алексеевич Строев. Покашливая и покуривая, то садился за стол, то вставал и большими легкими шагами ходил по комнате Алексей Максимович… И как-то бочком, будто на минуту, присел Владимир Ильич. Чуть-чуть улыбаясь уголком рта, он поглядывал то на Алексея Максимовича, всем своим видом так не подходившего к тяжелой и безвкусной роскоши большой темноватой комнаты, то на Минского, которого решено было под каким-нибудь благовидным предлогом убрать из «Новой жизни». В сущности, для этой последней цели и собрались все у Пятницкого.

Минский вел двойную игру. С одной стороны, он выполнял довольно неудобную роль – редактор для отсидки, – за что и получал солидный гонорар; с другой стороны, он исподтишка начал вести подкоп под «Новую жизнь» и ее линию.

Было интересно наблюдать, как по-разному действовала окружающая обстановка на присутствующих. Минский чувствовал себя как рыба в воде, много ел, пил, и мне казалось, что в другой обстановке он был бы менее сговорчив. Румянцев и Богданов просто ничего не замечали и всю свою энергию направили на то, чтобы убедить Минского. Строев как будто себе и другим хотел доказать, что никакая обстановка его смутить не может. А Пятницкий был преисполнен гордым сознанием того, что он владелец и хозяин всего окружающего».

Минского уговорили. С декадентами ушел и пышный швейцар и весь внешний лоск. И рабочие перестали чураться вчерашних барских апартаментов, где создавалась газета большевиков.

Газета заявила о себе с блеском. К первому же номеру приложением была дана программа РСДРП. Восемнадцать тысяч экземпляров разошлись мгновенно. И уже к вечеру перекупщики требовали за номер три рубля.

Горький, Луначарский, Боровский, Ольминский, Богданов, Десницкий (Строев) с первых же дней определили боевое лицо газеты. А статьи Ленина стали откровением для тех, кто никогда не читал его книг и замечательных корреспонденций в «Искре».

Владимир Ильич печатал статьи в «Новой жизни» почти ежедневно: о задачах партии в революции, о Совете рабочих депутатов, об отношении к крестьянству, о партийной литературе, об анархистах, о религии. Он выступал на заседаниях ЦК и Петербургского комитета РСДРП, на массовых митингах и в исполкоме Совета.

Кипучая деятельность вождя заражала энергией всех его друзей, помощников, товарищей.

Но далеко не все шло так, как намечал Ленин. В Совете витийствовали меньшевики, выбить их оттуда не удалось. Этот орган политического сплочения масс шумно шел на холостом ходу. Он бы мог подготовить восстание и превратиться в зачаток новой революционной власти. А говорливые оппортунисты хотели превратить его в своеобразный «муниципалитет» при буржуазном правительстве.

В решительной схватке с царизмом приходилось рассчитывать лишь на мужество и героизм собственной партии. И на те отряды стойких рабочих, которые способны были идти с большевиками до конца – до победоносного восстания.

Виктор Ногин – член Петербургского комитета РСДРП – стал во главе его военной организации. Собрать все силы вооруженных рабочих в один кулак, добыть и сохранить оружие для восстания – такая задача легла на его плечи.

Он создавал рабочие дружины для отпора черносотенцам. Лабазники, торговцы, кабатчики, дворники, провокаторы – все эти главные кадры «черной сотни» уже толпились на мостовых с хоругвями, с портретами Николая II и распевали «Боже, царя храни». Они хватали и избивали рабочих, охотились за студентами и грозились расправой со всеми инакомыслящими. Но там, где дружинники уже получили револьверы, «черная сотня» не появлялась.

Виктор Ногин распечатывал склады с оружием, где удавалось склонить охрану на сторону большевиков, и отправлял оружие на Невскую и Нарвскую заставы и в боевые дружины выборжцев. Он выступал в поддержку солдатских требований – освободить арестованных товарищей или предоставить отпуска тем, кто рвался в деревню, на родину, где крестьяне жгли помещичьи усадьбы и захватывали у барина землю и инвентарь.

В эти дни Ногин сблизился с Леонидом Борисовичем Красиным, который стоял во главе боевой технической группы ЦК и был, по словам Владимира Ильича, «ответственным техником, финансистом и транспортером» партии.

С Леонидом Красиным удалось решить три важных вопроса. Во-первых, наладить выпуск специальной газеты для солдат и матросов в столице. Такая газета – она называлась «Казарма» – вскоре стала выходить и просуществовала нелегально до 1907 года. Во-вторых, о самодельных бомбах. Группа Красина (Николай Буренин, Любовь Пескова и другие) начала выпускать такие бомбы для отпора «черной сотне», для баррикадных и уличных боев, для разрушения мостов и железнодорожных сооружений. Ногин посетовал, что нет хороших оболочек для бомб: их делали из труб и всяких коробок из жести – от консервов до ландрина. Красину удалось передать заводу «Парвиайнен» большой заказ на отливку чугунных муфт. Эти муфты и послужили оболочкой для бомб после небольшой обработки на токарных станках. Наконец у Леонида Борисовича нашлись и деньги на закупку вооружения. Да еще какие деньги – от фабрикантов Морозовых! Для питерской военной организации были использованы суммы, полученные от Саввы Тимофеевича Морозова, для московской – от мебельного фабриканта, внука Викула Морозова – Николая Павловича Шмита.

– Деньги с трагической окраской, если можно так выразиться, – сказал Красин. – Савва Тимофеевич вручил мне их на французском курорте Виши, а через день застрелился. Довели его родичи – отстранили от управления фабриками в Орехово-Зуеве, обвинили в симпатиях к Горькому, к революции. Жаль этого русского крепыша!.. А Николай Павлович субсидирует нашу газету «Новая жизнь» и помогает МК. Боюсь, что и ему придется пережить серьезные неприятности: история никому не дозволяет сидеть между двух стульев!

Ногин задумался. С Морозовыми у него были свои счеты.

– Только не смейтесь, Леонид Борисович, – сказал он. – А в этой пачке кредиток малая толика и моих денег: я ведь гнул спину на династию Морозовых. А мой брат Павел – он только вернулся из ссылки – и сейчас служит, у сыновей Викула Морозова!

– Это же замечательно! Пусть хоть десяток бомб будет изготовлен на деньги, присвоенные Морозовыми у династии Ногиных!..

На окраинах столицы рабочие обучались стрельбе и уличным боям. Руководители дружин уже присматривали мешки, ящики и бочки, чтобы пустить их в дело на баррикадах. Виктор назначал караулы кавказцев для охраны «Новой жизни», Центрального и Петербургского комитетов РСДРП, для охраны Ленина.

День за днем ходил теперь Ногин по острию бритвы: любая оплошность грозила виселицей. Ленин предложил партийцам уйти в подполье: он сохранял кадры для грядущих боев. Перешел и Виктор на положение нелегала. Теперь он появлялся то под фамилией Рукина, то Самоварова, то Радоновского.

Энергия его не иссякала, но почва в Питере уходила из-под йог. 26 ноября был арестован председатель Совета рабочих депутатов Георгий Хрусталев (Носарь). Этот присяжный поверенный чудом держался полтора месяца на таком высоком посту – человек крикливый и невежественный. Дутая эта фигура никак не соответствовала той роли, которую довелось ему сыграть в столице. А легендарную популярность доставляла ему падкая на сенсацию буржуазная пресса. Широкому читателю преподносили его фигуру в искаженном свете. Он объявлялся человеком вне партий. Но это был секрет полишинеля: весь рабочий Питер прекрасно знал, что идейной дамой его сердца был Троцкий. (Кстати, Хрусталев-Носарь после ареста и приговора к пожизненной ссылке на поселение проявил «признаки раскаяния». В марте 1907 года он бежал, участвовал от меньшевиков на V съезде РСДРП. Затем занялся аферами: французский суд слушал его дело о краже часов и белья и приговорил условно к году тюрьмы. Во Франции он поливал грязью всю политическую эмиграцию, которая, по его словам, на 95 процентов состояла из евреев. В 1919 году он состоял во главе «Переяславской республики» и стал бандитом. Его расстреляли при ликвидации восстания григорьевцев на Украине.)