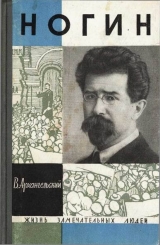

Текст книги "Ногин"

Автор книги: Владимир Архангельский

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)

СИМВОЛ ВЕРЫ БОЛЬШЕВИКА

Виктор Павлович никогда не видел писем и дневников Феликса Эдмундовича Дзержинского. Когда эти свидетельства чудесной жизни большевика стали достоянием читателей, и Ногин и Дзержинский уже покоились рядом с мавзолеем их великого учителя возле кремлевской стены.

Но два изречения пламенного Феликса удивительно точно отвечали его суровой жизненной правде:

«И действительно, кто так живет, как я, тот долго жить не может. Я не умею наполовину ненавидеть или наполовину любить. Я не умею отдавать лишь половину души. Я могу отдать всю душу или не дам ничего».

«И все движется вперед: путем печали, страданий, путем борьбы совести, борьбы старого с новым, путем смертей, гибели отдельных жизней… и из этого всего вырастает чудесный цветок, цветок радости, счастья, света, тепла и прекрасной жизни».

Круто менялись обстоятельства; на больших поворотах предавали партию вчерашние ее друзья; провокаторы делали карьеру, раскрывая охранке неутомимого Макара; жизнь давила его полицейским прессом, в тюремном аду и в глухом подполье слишком мало знал он простых житейских радостей.

Но всегда светила ему заря пролетарской победы. И ни разу он не подумал: стоит ли жить? Стоит ли подвергать сомнению правоту своего дела? И никогда не был несчастлив, потому что не знал, что такое эгоизм, себялюбие, расчетливость, забвение товарищей, друзей по классу, матери и семьи.

Таким он и раскрывается в одном из писем Сергея Андропова на имя Софьи Николаевны Мотовиловой.

«Ты противопоставляешь мне В. П. Ногина. А разве я не страдаю, что у меня нет того, чего у него так мною?

Мое междуклассовое положение наложило неизгладимый отпечаток на мою психику. Сравни детство мое и Виктора Павловича. Уже в 12–13 лет я с замиранием сердца слушал «Каина» и «Манфреда». Представь себе мягкую гипсовую маску в руках художника, который придает ей какую угодно форму, пока она не затвердела. И в те годы вполне сформировалась моя душа. Пьер и Андрей Болконский сделались в моей юности спутниками моей жизни, пришли уже на готовую почву… А разве для Байрона, для Пьера и Андрея Б. не важно было только их «я»?

А В. П.? Он все детство провел на фабрике. Его душа сформировалась при грохоте машин, он видел жизнь в самых непривлекательных ее формах… Он сам не помнит, что дало ему первый толчок, но, когда мысль его стала работать, она перерабатывала тот материал, который давала ему окружающая жизнь, и выковывала идеал тоже вполне определенный, реальный. Мы оба дали в юности, вернее – в детстве, аннибалову клятву, но как различно было ее содержание…

Я искал связи с рабочими, потому что думал, что там я лучше всего проявлю свое «я». Мне хотелось довести дело до забастовки (сразу на нескольких заводах за Невской заставой), потому что это казалось красивым; сама борьба, а не конкретные требования рабочих были важны для меня.

Я пришел к В. П. Он дал мне тетрадку, в котот рой он самым подробным образом рассказал про жизнь их завода и выставил много требований. И не мудрено: в то время он сам был на этом заводе, он почти жил на нем (так как в то время работа продолжалась часов 11–12), а работа его заключалась в том, что он залезал под машины, котлы и т. д., а я в то время думал о чем угодно, только не об этих мелочах заводской жизни.

Я помню, в Красноярской тюрьме В. П. подробно рассказывал о жизненных условиях рабочих в различных государствах. Он так подробно говорил об этом, приводил столько цифр, с такой любовью рассказывал. Он прочел много книг о положении рабочих в различных странах, он, вероятно, переживал каждую страницу, читая эти книги: ведь в них рассказывалось про самое дорогое дело его: он сравнивал эти факты с тем, что знал из собственной жизни, А я? Я никогда в жизни не прочел ни одной такой книги. Я не читал даже Вебба. Сидя в тюрьме, где такая масса книг по этой отрасли, я брал себе хотя бы трактат по сравнительному языковедению, но только не по рабочему вопросу. В. П., чему я в то время очень поражался, рассказывал подробно о том, сколько кубических футов воздуха приходится в среднем на каждого рабочего в его жилище в разных странах, сколько жильцов в одной комнате.

Так было и во всем дальнейшем. После амнистии (1905 года), когда В. П. и я принялись интенсивно за работу, характер этой работы был глубоко различен, хотя мы оба большевики. В. П. весь отдавался профессиональному движению рабочих, внося в него революционный дух. Он опять-таки погрузился в действительность, стал изучать что есть, чтоб из этого строить дальше. И он так подробно изучил это что есть, что он стал среди большевиков одним из лучших знатоков этой действительности. К нему обращались за справками и советами. А я, как и многие другие большевики-интеллигенты, увлекся красочной стороной развивающихся перед нами событий. Я выработал в то время план восстания (в Ростове-на-Дону). Ко мне в мою комнату каждый день к 12 часам стекалось много народу, и мы обсуждали, как захватить оружие, устроили лекцию о приготовлении взрывчатых веществ. И мне казалось, что жизнь моя имеет смысл, я устраивал типографии, добывал деньги, звал рабочих на митинги, на которых раздавались все те же речи о восстании.

Я помню горячий спор с Мих. Вор. (Смирновым) после подавления ростовского восстания по поводу выборов в Думу. Мне казалось изменой революции, мещанством, обыденщиной принять в них участие. И я ли не один так думал?

В мои годы совершенно невозможно переделать себя, интеллигент во мне останется до конца. Значит, пользы от моей жизни будет очень немного. А В. П. проживет свою жизнь с большим смыслом. Правда, мне гораздо труднее жить, чем В. П. Он берет готовые формы жизни. Его идеал можно ощупать руками, и т. к. работа в этом направлении соответствует самым жизненным его запросам и вполне отвечает его натуре, его нравственному складу, то все это выходит естественно и просто. Мои учителя – люди слова, а не дела, все люди с гипертрофированным «я». Они видят сны, мыслят символами. Их идеал для них самих в тумане.

Самое сильное было для меня мое первое переживание – Манфред, а чему он учит? В. П. думал постоянно, как бы лучше сделать то дело, которое для него совершенно ясно, и он скорбит, что у него мало знаний. Я же думаю: где то дело, где та жизнь, где не чувствуешь себя Каином?

Ты раз обидела В. П., сказав ему, что на него похоже бывать в кинематографе. А на меня не похоже. И это верно относительно нас обоих. В. П-чу дорого дело, а дело не пострадает, если он пойдет в кинематограф. У меня же просто был протест против себя, потому что для меня вся суть в переживаниях. Вот в симфонических концертах я наслаждаюсь, потому что здесь я чувствую себя в мире абсолютно прекрасного. Если же пойду в народный дом, где я все-таки могу слушать Вагнера, Римского-Корсакова, то там я интенсивно страдаю и выхожу измученным, и это ничуть не преувеличение…

В. П. берет готовым весь громадный опыт, накопленный веками в разных странах тысячами людей, мне же приходится всю работу брать на себя, искать выхода, не имея перед собой ни одного образца. Жизнь В. П. красива, моя же уродлива».

Но Макар не выносил дифирамбов.

Он написал Мотовиловой большое письмо. И сделал в нем приписку: «Я чувствую себя несколько неловко: уж очень Вы расхвалили меня».

Ему бы хотелось скрыть и от жены и от матери, что верхоянская ссылка почти доконала его. Но скрыть не удалось: резко обострились боли в желудке. И без врачебной помощи жены и заботливого ухода Варвары Ивановны он не мог бы встать на ноги, чтобы снова ринуться в гущу жизни.

Нежно любил он жену и сына. И какое-то время не расставался с ними. И словно превращался в мальчишку, когда гулял или играл с Владиком.

Частым гостем в семье была Варвара Ивановна. Она приезжала в Саратов и появлялась под Серпуховом, куда переводили по службе Ольгу Павловну Ногину.

Долго, очень долго мечтала Варвара Ивановна именно о такой жизни: быть рядом с сыном, видеть его всегда, а не по ночам и украдкой; говорить с ним, помогать ему. И, конечно, нянчить внука.

Никогда она не сомневалась в том, что сын ее любит – ласково, нежно. Видела это она в письмах, и в мимолетных сердечных встречах, и в знаках внимания, которыми он окружал ее в детстве, и в юности, и сейчас. Она готова была идти за ним на край света и порывалась ехать в Верхоянск. Виктор поначалу упрашивал ее не покидать Москву. А потом заявил категорически, что не позволит ей испытывать непосильные тяготы путешествия за Полярный круг. «Я не могу допустить, мама, чтобы Вы страдали вместе со мной в кособокой «окаянской вилле», – писал он ей из последней ссылки.

Виктор с удивлением и радостью обнаружил, как Варвара Ивановна тянется к его интересам и понимает их по-своему правильно.

– Маму не узнать теперь, – сказал он жене, когда добрался до Саратова после ссылки, – она так здорово рассуждает о войне, интересуется политикой. Ты не поверишь: к моему возвращению у нее висел в комнате портрет Карла Маркса! И это меня тронуло.

Варвара Ивановна давно выбросила из головы всякий «калязинский мусор», о котором писал ей сын из первой тюрьмы на Шпалерной. Она читала газеты и книги и выполняла поручения Виктора по связи с московскими товарищами: привозила литературу и адреса. И появлялась всякий раз, когда без нее было трудно. И. разумеется, приехала летом 1915 года, когда у сына и у невестки родилась девочка – Оля.

Партия разрешила Ногину легализоваться. Он мог теперь жить открыто, по своему паспорту, не разлучаясь с семьей. Но саратовские большевики избрали его в свой нелегальный комитет. А вскоре такое же решение приняло и Московское областное бюро. Товарищи звали его работать. И непродолжительный отдых и «семейная идиллия» закончились разом.

Макару подыскали место в саратовской управе, а затем во Всероссийском бюро труда беженцев и в правлении общества «Кооперация». Но как только Макар расправлял крылья, призывал выступать против войны, развязанной империалистами, и его сотрудники заявляли о симпатиях к большевикам, начинались репрессии. Бюро труда беженцев разогнали военные власти, из управы и кооперации пришлось уйти под угрозой ареста.

Виктор Павлович решил заняться литературной деятельностью. Вместе с Михаилом Ольминским, Сергеем Мицкевичем и Георгием Ломовым он создал в Саратове легальную «Нашу газету». Между строк в ней стали появляться призывы против грабительской войны. И через десять недель газету прикрыли.

Со Скворцовым-Степановым и с Ольминским образовал Ногин в Москве «Литературное общество», связанное с Русским бюро ЦК. Три большевика подготовили сборник «Прилив», который должен был открываться статьями Ленина и Свердлова. И под маркой этого общества задумали опубликовать воспоминания Ногина о верхоянской ссылке «На полюсе холода». Виктор Павлович написал острую очерковую книгу, Горький прочитал ее, горячо одобрил, поправил и подписал в печать. Но сборник получился антиправительственный, книга дерзко приоткрывала завесу над карательной политикой царских властей. И оба издания смогли увидеть свет только после революции.

Макар наотрез отказался от партийного содержания. Нелегальные комитетчики, связные и агенты ЦК еле-еле сводили концы с концами. «Правда» была закрыта в столице восьмой раз, и, наконец, ей учинили полный разгром. Надо было собирать по стране деньги для газеты и типографии. И Макар не считал возможным взять из партийной кассы хотя бы грош.

Но была семья. Да и разъезды по области с докладами на тайных рабочих сходках требовали расходов. И пришлось вспомнить об «отхожем промысле бегающего революционера». Так появился в Москве еще один переводчик с английского.

Софья Мотовилова указала на расторопного студента, который «сам языков не знает, но умеет добывать переводы». Через этого студента познакомился Ногин с интересным человеком – Владимиром Антиком: в своем издательстве «Польза» он печатал карманную «Универсальную библиотеку». Маленькие книжечки в желтой обложке пользовались спросом. Антик выпустил уже более тысячи названий по цене в один гривенник и подбирал авторов со вкусом: русский читатель познакомился с лучшими произведениями классиков Старого и Нового Света. Правда, Антик отдавал дань и писателям низкого пошиба, вроде Арцыбашева и Измайлова. Но это была уступка моде, малоприятный «довесок» для обывателя.

Виктор Ногин напечатал в «Пользе» рассказы Джерома Капка (Джерома) «Человек, который не верил в счастье», избранные «Новеллы» Джона Голсуорси и повесть Герберта Уэллса «Человек-невидимка».

Но это был последний эпизод в дореволюционной жизни большевика.

Наступил героический 1917 год. И новый вихрь революции вскинул старого подпольщика на высокий кипящий гребень.

Иногда Ногин жалел, что в такие дни нет с ним старых друзей, с которыми начинал он первую свою стачку у Паля и Максвеля двадцать лет назад.

Ольга Звездочетова умерла в 1913 году – просто нелепо, от скарлатины. Она успела заявить о себе в литературе: ее хорошие рассказы для детей довольно часто печатались в журналах.

Сергей Андропов в годы реакции ушел от революции. Он закончил университет и занимался метеорологическими исследованиями в Средней Азии. Давно он разорвал дружбу и с Софьей Мотовиловой. Но она с глубоким сочувствием переживала его «трагическую судьбу». И возмущалась, что совершенно опустился такой человек. Живя в Верном, он бывал на званых обедах у управляющего казенным имуществом, поддерживал дружбу с вице-губернатором, а губернаторше даже аккомпанировал на концерте с эстрады, очевидно патриотическом. «На меня нашел ужас, когда я узнала об этом», – писала Софья Николаевна.

Сергей Цедербаум все последние годы редактировал меньшевистские газеты и журналы «Возрождение», «Жизнь», «Дело жизни», «Луч» и превратился в откровенного агента буржуазии в рабочем движении. С апломбом судил он о событиях с позиций оборонца. И затевал в Петрограде новую газету меньшевиков «Вперед».

– Что за люди! – возмущался Ногин. – Даже названия сами придумать не могут: все крадут у большевиков!

Сильно размежевало время бывших друзей. И Сергей Цедербаум-Ежов превратился в вечного «спутника» своего старшего брата Мартова, которому тоже не суждено было стать революционной «планетой».

Все другие московские друзья, кроме Ольминского, Скворцова-Степанова и Петра Смидовича, отбывали каторгу или ссылку. И четырем «старикам» пришлось взвалить себе на плечи проведение крупной московской стачки 9 января 1917 года. Голод, военные поражения, разруху, «распутинщину» – все вспомнили в этот день, когда над колоннами демонстрантов полыхали красные знамена с лозунгами: «Долой войну!», «Долой царскую монархию!»

25 февраля всеобщая стачка охватила предприятия Питера. Воззвание петроградских большевиков нацеливало рабочих на решающий бой с царизмом:

«Всех зовите к борьбе! Лучше погибнуть славной смертью, борясь за рабочее дело, чем сложить голову за барыши капитала на фронте и чахнуть от голода и непосильной работы. Отдельные выступления могут разрастись во всероссийскую революцию, которая даст толчок к революции и в других странах.

Впереди борьба, но нас ждет верная победа! Все под красные знамена революции! Долой царскую монархию! Да здравствует 8-часовой рабочий день! Вся помещичья земля – народу! Долой войну! Да здравствует братство рабочих всего мира!»

Царь отрекся от престола. Февральская революция буквально опьянила Ногина. Он теперь открыто общался с массами, жил в радости, без конца выступал на митингах.

Вечером 27 февраля состоялось первое заседание Петроградского Совета рабочих депутатов. 1 марта Ногин выступил с предложением сформировать Московский Совет.

Меньшевики, которые легализовались давно и все жили мечтой о политической карьере; эсеры, откатившиеся от революции в годы реакции и войны, – все эти оборонцы и соглашатели, не тронутые охранкой и военной разведкой, разом выкатили на улицы и стали кричать о долгожданной свободе. И находились люди, которые слушали их, как пророков. И противостоять им маленькой кучкой ленинцев в Совете было почти невозможно.

В Петрограде во главе Совета стал меньшевик Чхеидзе. Посты товарищей председателя получили меньшевик Скобелев и трудовик Керенский. Но этот будущий диктатор скоро переметнулся к правым эсерам, где идейным вождем признавали «бабушку русской революции» Екатерину Брешко-Брешковскую, которой тогда исполнилось семьдесят три года.

В Москве председателем Совета тоже стал меньшевик – Лев Хинчук. Но большевики сумели отвоевать пост товарища председателя для Виктора Ногина.

Он теперь просто жил в Совете – в монументальном здании у Воскресенских ворот, которое построили двадцать лет назад для городской управы на месте знаменитой долговой «ямы», где частенько сиживали герои комедий Островского. Один лишь раз пришлось здесь побывать Макару до революции, когда он выступал перед «отцами города» в защиту Ваньки Жукова.

Неукротимую энергию и талант организатора принес в Совет старый подпольщик. Он торопился сделать то, что откладывать нельзя было ни на миг: выпускал из тюрем товарищей, сменял царских судей, формировал отряды рабочей милиции, реквизировал запасы муки и продовольствия для выдачи населению.

Беспокоили его какие-то странные вести из Петрограда: меньшевики и эсеры из столичного Совета дали Временному комитету Государственной думы полномочия образовать буржуазное правительство.

Макар с депутацией московских рабочих выехал в столицу и на заседании Петроградского Совета произнес гневную речь:

– Московские большевики не желают признавать Временное правительство! Почему вы не берете власть сами? Почему вы идете на недопустимые уступки господам, которые предадут вас на полпути? Зачем нам две власти в стране, когда Советы опираются на солдат и рабочих и могут быть исполнителями их воли?

Чхеидзе завел речь о государственном аппарате, который будто бы не намерен выполнять распоряжений Совета. А без этого аппарата управлять страной нельзя.

– Мы не можем опираться на людей, которые завтра объявят нам саботаж. И кто будет командовать армией и вести войну? Уж не большевики ли из Московского Совета?

– Войну надо кончать! – сказал Ногин, но его голос потонул в дружном хоре подпевал господина Чхеидзе.

А Временное правительство тем часом уже распределяло портфели. Премьером стал помещик, земский деятель князь Львов. Кадет Милюков, октябрист Гучков, капиталисты Коновалов и Терещенко получили наиболее важные места в кабинете. Министр юстиции Керенский, обеспокоенный опасными настроениями в Москве, явился 7 марта на заседание Московского Совета.

Он призывал не поддаваться крамольной агитации большевиков, вести войну до победного конца и строить власть на гуманной основе.

– А как с царем? – спросили его из зала. – При вашей гуманности он так и будет отсиживаться в Зимнем?

– Царя с семьей отправим в Англию. Я сам довезу его до Мурманска.

– А по-моему, его надо судить, – Ногин перебил Керенского.

– Чего судить?! Казнить! Непременно казнить! – послышались голоса.

Керенский картинно стал на трибуне, поднял правую руку, словно собирался дать клятву, и крикнул:

– Пока мы у власти, этого не будет!

Рабочие Питера и Москвы предъявили ультиматум своим Советам: царя арестовать и судить! Петроградский Совет вынужден был принять неотложные меры. «Всем, всем, всем» была разослана телеграмма: выставлять на вокзалах и на дорогах заслоны из воинских частей, преданных революции, чтобы предотвратить возможное бегство Романова. Временное правительство отступило под. натиском масс: царь был взят под домашний арест и отправлен на Северный Урал, в Екатеринбург.

Возвратились из ссылки товарищи. Они митинговали на заводах, в полках, на площадях – Емельян Ярославский, Осип Пятницкий, Михаил Владимирский, Павел Штернберг, Алексей Ведерников. У поляков и литовцев, эвакуированных на годы войны в Москву, выступал Феликс Дзержинский. Но с последней каторги вернулся он с подорванным здоровьем и скоро свалился. Да и весна обострила процесс в легких. И он признавался в одном из писем к жене: «…Впечатления и горячка первых дней свободы и революции были слишком сильны, и мои нервы, ослабленные столькими годами тюремной тишины, не выдержали возложенной на них нагрузки…»

Пришлось отправить Феликса Эдмундовича на кумыс в Оренбургскую губернию. А оттуда он уехал в Петроград.

Ольга Павловна перебралась ближе к Москве. Теперь она работала в селе Сухареве, под Катуаром, невдалеке от железной дороги на Дмитров – Савелов. И Виктор Павлович хотя бы изредка мог навещать семью. Но у него хватало сил добраться до села, немного поговорить с женой и пошутить с детьми. И забыться сном: он не спал в Москве по две-три ночи кряду.

Работа в Совете и в МК выматывала. Старые служащие управы и городской думы отбывали службу как тяжелую повинность. Самому приходилось писать бумаги, составлять распоряжения, передавать приказы по телефону. А еще надо было выступать на митингах, доставать оружие для рабочих дружин и ведать выдачей продовольствия горожанам.

Ленин в «Письмах из далека» требовал пролетарской и общенародной организации для подготовки победы во втором этапе революции. Но никто толком не знал, как добиваться этого, да еще в условиях, когда надо было делить власть с комиссарами Временного правительства.

Волнами пошли в Москве конференции: городская, окружная, областная – большевики искали таких форм деятельности, которые бы лучше отвечали требованиям момента. 1-я городская конференция большевиков открылась утром 3 апреля. Четыреста делегатов от 6 тысяч членов партии впервые за все годы заседали легально. Свобода казалась полной: говорили без всякой оглядки на пристава или околоточного. Охранка была разгромлена, многие полицейские участки сожжены. Кое-кому казалось, что теперь достаточно контролировать каждый шаг Временного правительства, чтобы оно не допускало злоупотреблений, и все пойдет отлично. Другие предлагали «давить» на Временное правительство. И кто-то наивно полагал, что с таким «давлением» и контролем удастся дотянуть до Учредительного собрания. А уж оно-то, несомненно, передаст власть восставшему народу.

– На мой взгляд, все это иллюзии, Емельян Михайлович, – говорил Ногин Ярославскому. – Трудно разбираться без Ильича, скорей бы уж он приехал!

И, словно отвечая этой мысли Виктора Павловича, вышел к трибуне громкоголосый Иван Иванович Скворцов-Степанов и сказал такое, от чего перехватило дух:

– Только что получено радостное сообщение, товарищи! Сегодня вечером прибывает в революционный Петроград Владимир…

Ему не дали закончить фразу. Гулом оваций ответил зал. «Да здравствует Ленин! Ленин! Ленин!» – неслось под сводами. Все ждали этого момента, и он наступил.

А через два дня все встало на место, как только Владимир Ильич провозгласил с броневика у Финляндского вокзала великий лозунг эпохи: «Да здравствует социалистическая революция!» – и произнес 4 апреля в Таврическом дворце речь, в которой были^ изложены его знаменитые «Апрельские тезисы».

Виктор Павлович выступал в эти дни на огромном митинге солдат, столпившихся кольцом на песчаном плацу Ходынского поля. Ему хотелось сказать мужикам и рабочим в солдатских шинелях как можно проще, какую правду несут большевики народу в эти первые дни весны.

Он стоял на пустых ящиках из-под патронов, держал в руке скомканную шляпу и пытливо вглядывался в жадные глаза притихшей толпы. И понимал, что все переживают нечеловеческое борение в душе, потому что вчера еще не сомневались, что надо доколачивать «ненавистного германца». А война опостылела, как короста, и нет никакого желания подставлять башку под немецкую пулю. И землица наливается весенними соками, соскучилась за долгие годы по мужицким – умным и сильным – рукам. И революция какая-то чудная: слов про свободу полный короб, а на деле – кот наплакал. Только что мордобою в казармах не стало да малость шевелятся делегаты в солдатских комитетах и ротного перестали звать «ваше благородие». А во всем другом – как и прежде было, при государе императоре.

Этот же большевик как гвозди вколачивает в голову: войну надо кончать, она на пользу только господам из Временного правительства. Министры-капиталисты всегда будут гнать солдат на фронт, пока у них в руках власть. Значит, эту власть надо ограничить. Да и зачем нам две власти? Вся сила должна быть у Советов, поскольку создают их на местах рабочие, солдаты и крестьяне – народ, хозяин своей судьбы. Вся власть Советам! Советы и заключат мир в интересах народа, а не капиталистов. И революцию на полпути оставлять нельзя: через Советы – по всей стране, снизу доверху – добиваться перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. Вот почему Ленин и говорит: «Да здравствует социалистическая революция!» Только такая революция конфискует землю у помещиков и передаст ее народу. И только такая революция откроет путь к грядущему социализму.

– Вот чего хочет Ленин. А меньшевики и эсеры из Петроградского Совета осуждают его план. Временное правительство замышляет расправу с Лениным. Не поддавайтесь на провокацию, товарищи, в наших силах предотвратить эту угрозу вождю трудящихся!

Много было разговоров на митинге в тот день. А особенно запомнился пожилой солдат, который вызвался проводить до трамвая у Ваганькова кладбища.

– Воин воюет, а жена дома горюет, это в аккурат. И выходит: штык в землю, и катись братва по домам.

– Нет, не выходит.

– Сам же говорил, что войну надо кончать.

– Войну кончать, а штык не бросать, он еще и послужить может. Рассуди хорошенько: вдруг господа не примут наш план, власть не сдадут да еще начнут гражданскую войну? Мы тебя кликнем: «Помогай, братец!» – а ты явишься с деревянной ложкой за голенищем. Ловко?

– Не больно.

– И кому такой солдат нужен? Нынче оружие в твоих руках, держи его крепко и береги в полной сохранности. А избавимся от временных – сдашь винтовку на склад. Тогда и ложка пригодится: дома щи хлебать!

– Понятно, мать честная! Это вроде на часах стоять у революции?

– Точнее и не скажешь, товарищ! Стой да зорче гляди, чтоб не обвели нас вокруг пальца!

На Всероссийской VII (Апрельской) конференции большевики избрали Ногина членом ЦК.

Теперь намного изменился масштаб его деятельности, и он не раз побывал на фронте. И когда говорил в полках и в дивизиях, все вспоминался ему тот солдат с Ходынки, который хорошо сказал, что всем надо быть часовыми революции.

В одних частях встречали цекиста, как доброго друга. И понимали лозунг о победе социализма в России. И после митинга писали домой письма: не ждите Учредительного собрания, конфискуйте землю у помещика немедленно.

В других – смотрели на Ногина, как на дальнего родича, от которого пора и отвернуться. Находился очередной горлохват и начинал кричать, что большевики струсили и отступили. Прежде, мол, говорили: надо превращать войну империалистическую в войну гражданскую. А нынче до того докатились, что их устраивает мирный путь развития. И сколь еще ждать, пока укрепятся Советы и закончат войну?

– Сиди вот тут, корми вошку! А вам чего: болтовня немногого стоит, язык без костей!

Ногин не терял самообладания. Но когда крикуны пытались заткнуть ему рот, напоминал о своей жизни. И притихшие солдаты вдруг видели пятьдесят царских тюрем, где кормил вшей и голодал этот их оратор в пенсне и порыжевшей шляпе. И прикидывали в уме, чего ему стоили шесть лет отсидки да четыре года жизни в ссылке.

– Мне бы скорей вашего хотелось видеть плоды революции. Но нельзя перегибать, когда на карту поставлена судьба социалистической России. Время работает на нас. Помогайте нам добиться полной победы в Советах, и они решат вопрос о мире. А землю не провороньте: мы призываем брать ее у помещика!

Великое расслоение шло в русской армии. И кое-где встречали Ногина в штыки. В казачьей части, неподалеку от Пскова, его стащили с трибуны.

– Катись ты отсюда, дорогой товарищ! Уж какой человек – не тебе чета, сам Плеханов! – и тот говорит, что ваш Ленин плетет бред. И чего ему не плести: германский генеральный штаб мешок червонцев подкинул! Доберемся мы и до вас и поговорим по-солдатски, дай вот только германа прикончить!

И в тылу все крепче пахло военным угаром.

В Москве удалось сорвать попытку Временного правительства устроить манифестацию инвалидов. А в Петрограде она состоялась. И нельзя было без омерзения смотреть, как щеголеватые офицеры на Невском строили колонны слепых солдат. Они опирались на сестер милосердия, шаркали подошвами по деревянным торцам мостовой и поднимали над головой знамена с «патриотическим» текстом: «Слушайте ослепших воинов! Война до полной победы! Да здравствует свобода!»

И в тот же час на конференцию в Таврическом дворце подваливали шеренги инвалидов. Безногие, безрукие, кривые, скособоченные, уныло шли они по городу и выставляли напоказ фанерные щиты: «Отечество в опасности! Пролитая нами кровь требует войны до победы! Товарищи солдаты, немедленно в окопы! Вернуть Ленина Вильгельму!»

И со всех стен кричали плакаты: «Подписывайтесь на «Заем свободы», «Дайте солдатам отстоять завоевания революции!»

Министр иностранных дел Милюков разослал ноту союзным державам: Временное правительство будет соблюдать все царские договоры и продолжать войну до решительной победы.

Большевики Петрограда вывели солдат к Мариинскому дворцу, где заседало Временное правительство. Воины несли плакаты: «Долой войну! Вся власть Советам! Долой Милюкова!»

Рабочие Петрограда прекратили работу. 100 тысяч демонстрантов прошли по улицам столицы с требованием мира. Но чьи-то горячие головы вопреки велению партии выкинули лозунг: «Долой Временное правительство!»

Вся правая печать подняла крик: большевики готовят гражданскую войну. Центральный Комитет отверг эту клевету и подтвердил, что партия продолжает стоять за мирный путь развития. Москвичи поддержали выступление петроградских товарищей и заявили о полном согласии с линией ЦК.

Под напором масс меньшевики и эсеры решили прибегнуть к маневру. Они согласились пожертвовать Милюковым и Гучковым и сами вошли в коалиционное правительство. Так при десяти министрах-капиталистах Керенский получил власть над армией, другие захватили портфели министров труда, земледелия, почт и телеграфа. Так появилось коалиционное Временное правительство.

Июнь весьма был насыщен событиями в жизни Ногина. Он руководил самой крупной в стране фракцией большевиков в советских органах: в Московском Совете сторонники Ленина едва не добились перевеса. Он был в Президиуме I Всероссийского съезда Советов. Заседания проходили бурно. В памятный день 4 июня, когда Церетели воздавал хвалу мудрому соглашательству с буржуазией, которым якобы блеснули меньшевики, Владимир Ильич громко смеялся. А когда Церетели заявил, что нет в Рос: сии политической партии, которая во имя спасения родины могла бы взять всю полноту государственной власти, с большевистских скамей послышался громкий голос: «Есть такая партия!» Это был голос Ленина.