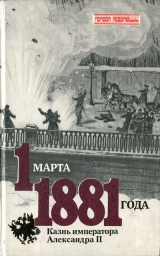

Текст книги "1 марта 1881 года. Казнь императора Александра II"

Автор книги: Виктор Кельнер

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 31 страниц)

Едва начав жить сознательной жизнью, Перовская решила покинуть семью, оставаться в которой морально ей было невыносимо. Но отец не хотел дать ей отдельного паспорта и в случае ухода грозил вернуть в отчий дом через полицию. Перовская не отступила и ушла от родителей, скрывшись у своих подруг по Аларчинским курсам [20]20

Одни из первых в Петербурге женских курсов.

[Закрыть]– сестер Корниловых. Вместе с одной из них – теперешней Александрой Ивановой Мориц – она судилась потом по «процессу 193-х». Быть может, унаследовав от матери нежную душу, Перовская, как член кружка чайковцев, [21]21

Народническая организация, названная так по имени одного из ее создателей – Н. В. Чайковского.

[Закрыть]к которому принадлежали и Корниловы, весь запас женской доброты и мягкости отдала в качестве народницы трудящемуся люду, когда, обучившись фельдшерству, соприкоснулась в деревне с этим людом. В воспоминаниях свидетелей ее тогдашней жизни говорится, что было что-то матерински-нежное в ее отношении к больным, как и вообще к окружающим крестьянам. Какое нравственное удовлетворение ей давало общение с деревней и как трудно было ей оторваться от этой деревни, убогой и темной, показывает ее поведение на Воронежском съезде и колебание при распадении общества «Земля и воля» на «Народную волю» и «Черный передел». Тогда мы обе – она и я, – только что оторвавшиеся от деревни, всеми силами души были еще связаны с нею. Нас приглашали к участию в политической борьбе, звали в город, а мы чувствовали, что деревня нуждается в нас, что без нас – темнее там. Разум говорит, что надо встать на тот же путь, на котором уже стояли наши товарищи, политические террористы, упоенные борьбой и одушевленные успехом. Но чувство говорило другое, настроение у нас было иное, оно влекло в мир обездоленных. Конечно, мы не отдавали себе отчета, но впоследствии это настроение было правильно определено как стремление к чистой жизни, к личной святости. Однако, если на Воронежском съезде о нас, смеясь, товарищи говорили, что мы сидим между двух стульев, то после некоторого раздумья мы победили свое чувство, свое настроение и, отказавшись от морального удовлетворения, которое давала жизнь среди народа, твердо стали рядом с товарищами, политическое чутье которых опередило нас.

С тех пор во всех террористических замыслах Исполнительного комитета партии «Народной воли» Перовская занимает первое место. Это она является приветливой простушкой-хозяйкой убогого домишки на московской окраине, близ полотна Московско-Курской жел. дороги, откуда ведется подкоп для взрыва царского поезда. Лев Гартман, на имя которого за 600–700 руб. куплен дом, играет роль ее мужа – мелкого железнодорожного служащего, а она, с естественной простотой, морочит опасных своей любознательностью кумушек-соседок. В решительный момент это она остается со Степаном Ширяевым в домике, где должен быть сомкнут электрический ток при приближении царского поезда. О том, что царь едет, имеется достоверное сведение. Перовская вовремя даст сигнал, Ширяев сомкнет ток, и крушение поезда совершится…

…Весь горящий огнями, поезд мчится. Перовская, всегда бдительная, всегда готовая, дает сигнал. Но Ширяев! Ширяев – растерялся ли, был ли недостаточно внимателен и расторопен – Ширяев сомкнул провода лишь тогда, когда вслед за ярким поездом последовал другой, обыкновенный. В нем были только служащие: царь Александр II остался невредим.

Затем, уже после взрыва в Зимнем дворце 5 февраля 1880 г., взрыва, произведенного рабочим Халтуриным, Перовская летом 1880 г. приезжает вместе с Саблиным в Одессу; они устраивают мелочную лавочку на Итальянской улице и вместе с другими членами Исполнительного комитета ведут подкоп, чтобы заложить мину в ожидании несостоявшегося проезда Александра II из Крыма в Петербург.

Наконец, в 1881 г. подготовляется седьмое покушение Исполнительного комитета, подготовляется 1 марта, когда император погибает от двух бомб, брошенных террористами.

Конечно, как при всяком сложном замысле, со многими участниками, трудно разграничить, что каждым внесено в общее дело, – все же, думается, будет только справедливостью сказать: не будь Перовской, с ее хладнокровием и обдуманностью, факт цареубийства мог и не пасть на этот день.

Мы жили тревожной жизнью в предшествующие дни: наступал третий месяц существования магазина сыров на Малой Садовой, в доме Менгден. Хозяева магазина, Богданович и Якимова, с внешней стороны удовлетворяли самым строгим требованиям: рыжая борода лопатой, лицо широкое, простонародное, цвета тумпакового самовара, как смеясь говорил о себе Богданович, безыскусственная речь, склонная к шутке, меткая и находчивая (за словом в карман не полезет), делали Богдановича извне настоящим рядовым торговцем, а Якимова, с ее демократической наружностью, подстриженной «челкой» на лбу и говором на «о», была как нельзя больше ему под пару. Но насчет коммерции оба были слабы: соседние торговцы сразу решили, что новопришельцы им не конкуренты. К тому же денег в январе – феврале было мало, и закупка сыров была скудная. Однако эта скудость на первый взгляд не бросалась в глаза, как я удостоверилась в этом, когда под видом покупательницы рокфора по поручению Исполнительного комитета приехала однажды предупредить хозяев, что за магазином «следят». Но бочки под сырье стояли пустые: они наполнялись землей из подкопа, проводившегося под улицей, по которой по воскресеньям государь ездил в Михайловский манеж. Неумелость торговцев, как таковых, а может быть, слежка за кем-нибудь из тех, кто по ночам работал в подкопе из магазина, но только полиция обратила наконец внимание на это заведение. Оно находилось в полуподвальном этаже, и полиция пришла под предлогом санитарного осмотра магазина. Дело висело на волоске. «Это что же, сырость?» – спросил пристав, указывая на следы влажности подле одной из бочек, наполненных сырой землей. «Масленица – сметану пролили», – ответил Богданович. Загляни пристав в кадку, он увидал бы, какая сметана в ней была. В углу на полу лежала большая куча вынутой из подкопа земли. Сверху ее прикрывала рогожа, и был наброшен половик. Достаточно было приподнять их, чтобы открытие было сделано. Но все миновало, и осмотр как будто даже легализировал магазин: ничего подозрительного в нем не найдено. Между тем тревожные слухи стали разноситься: полиция – в ожидании каких-то событий, за чем-то следят… Нашего хранителя – Клеточникова, который, по должности помощника делопроизводителя в III отделении, мог предупреждать нас об опасностях, мы уже потеряли: он был арестован еще в начале февраля на квартире Баранникова. И несчастье случилось: 27 февраля в меблированных комнатах на Невском был арестован член Исполнительного комитета Тригони и у него взят Желябов, тот Желябов, которому была назначена одна из самых важных, ответственных ролей в предполагаемом покушении на Садовой. Исполнительный комитет постановил, что взрыв заложенной мины будет главным ударом. Его произведут не хозяева магазина, которые должны своевременно удалиться: другой, особо назначенный член Комитета [М. Ф. Фроленко. – Сост. ] явится в магазин, чтоб сомкнуть провода электрической батареи. На случай, если взрыв опередит карету государя или опоздает и пропустит ее, Желябов, вооруженный кинжалом, стоя на улице, должен кончить дело, независимо от 4-х бомбометальщиков, расположенных для обеспечения задуманного на той же улице, в некотором расстоянии от магазина, в тайну которого, однако, они не были посвящены. [22]22

Благодаря этому Рысаков, предав Тележную ул., не мог выдать Садовой. – Примеч. авт.

[Закрыть]

Итак, один из главарей, энергичный, надежный товарищ и руководитель метальщиков, выпадал из замысла, и самый магазин, благодаря аресту Тригони, каждую ночь посещавшего его для работы в подкопе, подвергнут величайшей опасности.

Среди этих обстоятельств 28 февраля, на другой день после ареста Тригони и Желябова, мы, члены Исполнительного комитета, наспех собрались на моей квартире у Вознесенского моста. Присутствовали не все, так как для оповещения не было времени. Кроме меня и Исаева – хозяев квартиры – были: Перовская, Анна Павловна Корба, Суханов, Грачевский, Фроленко, Лебедева; быть может, Тихомиров, Ланганс – наверное не помню. Всего не менее 10 человек. Была суббота. Наутро 1 марта, в воскресенье, государь поедет в манеж; подкоп готов, но магазин в опасности, Желябов арестован, мина в подкопе не заложена, а бомбы не снаряжены. Если не действовать завтра, магазин каждую минуту может быть открыт полицией и все рухнет. Мину Исаев сейчас же может заложить, но как действовать, не подкрепив ее вспомогательными средствами – кинжалом и бомбами, которые не готовы? Вопрос поставлен, и мы, без колебаний, единодушно говорим: «Надо действовать. Завтра, во что бы то ни стало завтра действовать».

Мина должнабыть заложена, бомбы должныбыть готовы к утру, и, наряду с миной или независимоот нее, они должныбыть пущены в ход.

Было около 3-х часов дня субботы.

Эту ночь напролет у нас на квартире горели лампы, и пылал камин. Не покладая рук работали Суханов, Кибальчич и Грачевский. К 8-ми часам утра все 4 бомбы были готовы; две первые унесла Перовская, ночевавшая у нас, две другие унес Кибальчич. Их унесли на Тележную улицу, на квартиру Геси Гельфман и Н. Саблина – место обычной воскресной встречи метальщиков. Перовская, вместе с Желябовым руководившая ими и раньше, дала точные указания, где должны встать Рысаков, Гриневицкий, Емельянов и Тимофей Михайлов – метальщики.

В 10-м часу ко мне пришел тот, который был избран для того, чтобы при проезде царя сомкнуть в магазине электрический ток. Я с удивлением увидала, что из принесенного свертка он вынимает колбасу и бутылку красного вина и ставит на стол, приготовляясь закусывать, В том возбуждении, в каком я находилась после нашего решения и бессонной ночи, проведенной в приготовлениях, мне казалось, что ни есть, ни пить невозможно. «Что это?..» – почти с ужасом спросила я, видя материалистические намерения человека, обреченного почти на верную смерть под развалинами от взрыва. «Я должен быть в полном обладании сил», – спокойно ответил товарищ и, невозмутимый, принялся за еду. Пред этим отсутствием мысли о возможной гибели, пред этим единственным помышлением, что для выполнения взятой на себя обязанности надо быть в полном обладании сил, я могла лишь безмолвно преклониться.

Царь не поехал по Садовой. Тут Перовская выказала, в свою очередь, полное самообладание. Быстро сообразив, что путем, по которому государь поедет обратно, будет набережная Екатерининского канала, она изменила весь план, чтоб действовать уже одними бомбами. Она обошла метальщиков и поставила их на новые места, условившись о сигнале, который она даст. В начале 3-го часа один за другим прогремели два удара, похожие на пушечные выстрелы: бомба Рысакова разбила карету государя, бомба Гриневицкого сокрушила императора: смертельно раненные, и царь, и метальщик через несколько часов были бездыханны.

День спасла Перовская и заплатила за него жизнью.

Я познакомилась с Софьей Львовной в 1877 году в Петербурге, когда она, как подследственная по «делу 193-х», находилась на поруках. Ее привела ко мне Корнилова и оставила ночевать. Ее наружность обратила на себя мое внимание: она походила на молодую крестьянскую девушку, в сорочке деревенского покроя, с небольшой русой косой, светло-серыми глазами и по-детски округленными щеками. Во всем ее белом, миловидном личике было много юного, простого и напоминающего ребенка. Этот элемент детского в лице сохранился у нее до конца, несмотря на трагические минуты, которые она переживала в мартовские дни. Глядя на простоту всей ее внешности, никто не подумал бы о среде, в которой она родилась и провела детство и отрочество, а общее выражение лица, с мягкими линиями, совсем не говорило о сильной воле и твердом характере, которые ей достались, быть может, с отцовской стороны. Вообще в ее натуре была и женственная мягкость, и мужская суровость. Нежная, матерински-нежная к людям из народа, она была требовательна и строга по отношению к единомышленникам, а к политическим врагам – к правительству – могла быть беспощадной, что приводило почти в трепет Николая Евгеньевича Суханова: его идеал женщины никак не мирился с этим. Когда кончился «процесс 193-х», ее квартира была центром, в котором сходились товарищи по суду, но только «протестанты», не признававшие этого суда и не присутствовавшие поэтому на заседаниях его. Сильная личность Мышкина с его знаменитой речью на суде произвела на нее такое впечатление, что мысль об освобождении его из централа Харьковской губ[ернии] сделалась ее idée fixe. [23]23

Навязчивая идея (лат.).

[Закрыть]Много энергии отдала она на попытки осуществления ее. Самыми близкими и любимыми товарищами Перовской были люди, выдающиеся по своим духовным качествам, но совершенно непохожие друг на друга, – один полный блеска, другой – совершенно лишенный его: Желябов и Фроленко – «Михайло», как она и все товарищи звали его. На Воронежском съезде я впервые встретилась с этими двумя, и Перовская, знавшая их и до этого, много говорила мне об их превосходных качествах, но можно было заметить, что, как ни ценит она «Михайлу», Желябов прямо восхищает ее.

Перовская, согласно идеалам нашей эпохи, была великой аскеткой. В один из мартовских дней она обратилась ко мне: «Найди мне рублей 15 взаймы. Я истратила их на лекарства – это не должно входить в общественные расходы. Мать прислала мне шелковое sortie de bal, [24]24

Накидка (франц.).

[Закрыть]портниха продаст его, и я уплачу долг». До такого ригоризма у нас, кажется, еще никто не доходил. В те же памятные дни я познала всю ее деликатность и бескорыстную заботу о товарищах. Дело состояло в следующем: после ареста Желябова 27 февраля квартира его и Перовской была тотчас же очищена от нелегального имущества и покинута. С этого дня и до 10 марта, когда Перовскую арестовали близ Аничкина дворца, она ночевала то у одних, то у других друзей. При тогдашних обстоятельствах такое неименье своего угла было особенно тягостно и совершенно не вызывалось необходимостью, так как мы имели несколько своих общественных квартир, где каждый товарищ мог считать себя равноправным хозяином и быть как у себя дома. Вот разгадка: в то время, время диктатуры Лорис-Меликова, не уберегшего императора от руки террористов, в Петербурге среди полиции, как и среди жителей, поднялась паника. Полиция, недосмотревшая, должна была оправдать себя и подняла все на ноги для отыскания крамолы. Самые зловещие слухи ходили в перепуганной публике: говорили о повальных ночных обысках не только целых домов, но и целых кварталов. А мы, народовольцы, одного за другим теряли своих членов, которых арестовывали неожиданно, на улице или на квартирах, без признаков какого-либо слежения, как будто по чьему-то невидимому указанию.

«Верочка, можно остаться у тебя ночевать?» – спросила меня Перовская за день или два до ее ареста. Я смотрела на нее с удивлением и упреком: «Как это ты спрашиваешь? Разве можно об этом спрашивать?» – «Я спрашиваю, – сказала Перовская, – потому что, если в дом придут с обыском и найдут меня, тебя повесят». Обняв ее и указывая на револьвер, который лежал у изголовья моей постели, я сказала: «С тобой или без тебя, если придут, я буду стрелять».

Такова была душа Перовской, частица души ее, потому что только частица ее была приоткрыта мне: в то спешное время мы слишком поверхностно относились к психологии друг друга: мы действовали, а не наблюдали.

Она была женщина: ей могло быть больно, физически больно. Когда в черном арестантском халате во дворе Дома предварительного заключения ее возвели на колесницу, посадив спиной к лошади и повесив на грудь доску с надписью «цареубийца», то руки ее скрутили так туго, что она сказала: «Отпустите немного: мне больно».

– После будет еще больнее, – буркнул грубый жандармский офицер, наблюдавший за всем поездом.

Это был тюремщик Алексеевского равелина, где немного спустя медленной смертью умерщвляли наших народовольцев, он же – последний комендант нашего Шлиссельбурга – Яковлев. На Семеновский плац привезли таким же образом остальных четырех первомартовцев: Желябова – крестьянина, создателя бомб – сына священника Кибальчича, рабочего Тимофея Михайлова и студента мещанина Рысакова. На эшафоте Перовская была тверда всей своей стальной твердостью. Она обняла на прощанье Желябова, обняла бы Кибальчича, обняла бы Михайлова, если б было можно. Но не обняла бы Рысакова, который, желая спастись, выдал Тележную улицу и погубил Саблина, застрелившегося, погубил Гесю Гельфман, умершую в Доме предварительного заключения, погубил Т. Михайлова, которого привел на эшафот.

Так умерла, Перовская, верная себе в жизни и в смерти. <…>

Печатается по: Фигнер В. Н. Запечатленный труд. Т. 1. М., 1964, с. 262–272, 273–280.

А. П. Прибылева-Корба

ИВАН ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ ЕМЕЛЬЯНОВ

<…> В 1880 году, во время моих посещений приветливой и славной семьи Анненских, оба говорили мне про своего воспитанника Емельянова, жившего у них. Однажды они рассказали мне историю его появления в их доме. Он был сыном псаломщика, проживавшего где-то на юге России. Семья была очень бедная, и отец по просьбе своего брата, служившего в Константинополе при русском посольстве, решился отдать ему маленького Ваню на воспитание. Так как дядя Емельянова не стеснялся в деньгах, то он захотел дать племяннику хорошее воспитание, непременно в Петербурге, под руководством добросовестных и интеллигентных людей.

Кто-то из русских в Константинополе был знаком с Анненскими и посоветовал обратиться к ним. С ними списались, и они дали согласие на принятие к себе на воспитание Емельянова, который был привезен к ним в виде маленького турка – в шароварах, куртке и красной феске. Первоначально Емельянов был помещен в Петербурге в реальном училище, но так как он был плохо подготовлен к систематическому учению, то его взяли из реального и поместили в ремесленное училище, которое пришлось Емельянову по сердцу, так как он имел большую склонность к физическому труду и в ручных работах проявлял большое искусство. Воспитывался он на средства дяди и в училище считался одним из лучших учеников. Когда он кончил курс учения, ремесленное училище на свой счет послало его за границу для усовершенствования в работах по дереву. Насколько мне помнится, специальностью Емельянова была резьба по дереву. За границей он пробыл довольно долго и вернулся хорошо подготовленным мастером.

В 1880 г. Емельянов по-прежнему жил у Анненских, и, бывая у них в эту зиму, я видела молодого человека, недавно переставшего быть мальчиком. Анненские говорили мне, что он узнал о революционном движении в России, может быть, даже у них в доме, где нетрудно было заразиться духом времени. Николай Федорович никогда не был обеспечен от обыска и даже ареста. Его квартиру обшаривали много раз, и довольно часто его уводили в тюрьму. Но так как в революционных делах он не принимал непосредственного участия и не мог быть уличен в чем-нибудь противозаконном, то его выпускали опять на свободу, к большой радости Александры Никитичны и воспитанника. Преследования, которым подвергался Николай Федорович, не оставляли Емельянова равнодушным; он возмущался и негодовал. Чтение передовых газет и журналов тоже содействовало политическому развитию молодого человека. Позднее, когда он видел нелегальную литературу в квартире Анненских, то просил, чтобы ее давали ему на прочтение.

В 1880 году Емельянову было лет 20. Когда я приходила к Анненским в его присутствии, он с интересом прислушивался к тому, что я говорила; его мне представили как молодого народовольца. Анненский, шутя, при нем показал мне его первую работу на поприще конспирации. Полено дров было расколото надвое, в нем выдолблено ложе, в которое Емельянов уложил кинжал, затем обе половинки полена были так искусно склеены, что, не зная секрета, нельзя было догадаться о нем.

Емельянов был пылкий юноша. Он скоро заявил Николаю Федоровичу, что посвящает себя террору и хочет участвовать в террористическом акте. Николай Федорович посоветовал ему прежде всего ознакомиться с деятельностью «Народной воли», и если партия примет его в свои ряды, то участвовать в общей ее работе. Я поддерживала Николая Федоровича в его совете и обещала, со своей стороны, снабжать Емельянова литературой и достала для него программу для чтения книг с целью самообразования, умственного развития и выработки правильного мировоззрения. Емельянов пользовался советами, которые мы давали ему, но в душе сохранил свое стремление к участию в террористическом акте. Меня он просил непременно иметь его в виду, если явится необходимость выступить в каком-нибудь деле с оружием в руках. Тайно от всех он упражнялся в стрельбе и занимался гимнастикой для развития своей мускульной силы.

Летом 1880 г. Анненский был арестован и отправлен в Вышний Волочек в ожидании ссылки. Жена последовала за ним. Емельянов уехал куда-то из Петербурга. Когда он вернулся осенью, он поторопился возобновить сношения со мной и опять просил иметь в виду его в случае открытого выступления партии.

В январе 1881 года Желябов набирал свою боевую дружину. Он просил нас, членов Комитета, рекомендовать ему людей, хорошо известных, заслуживающих доверия. Я долго молчала относительно Емельянова, находя его все еще чрезмерно молодым. Но Желябов был настойчив. Он волновался и терял терпение. «Если мы не наберем нужного количества людей, мы не сможем организовать нападение в должных размерах», – говорил он. Потом он обратился к каждому из нас с вопросом, нет ли между нашими знакомыми людей, пригодных для группы метальщиков. Я не считала себя вправе больше молчать об Емельянове и сказала о нем Желябову, предупреждая его о молодости Емельянова и о том, что он человек неиспытанный. Я советовала не брать его в метальщики, если можно будет обойтись без него. Желябов познакомился с Емельяновым и был поражен его необычайно высоким ростом, говорил, что у него двойной человеческий рост, и назвал его тотчас же «сугубым». На одном из ближайших после этого заседаний Комитета Желябов сказал мне, что Емельянов держит себя молодцом, не трусит и очень хорошо владеет собой. Словом, Желябов признал его пригодным для роли метальщика.

Незадолго до 1 марта я сообщила Емельянову способ отыскать меня в случае, если встретится в этом крайняя необходимость.

Действительно, вследствие арестов, с одной стороны, и спешных отъездов из Петербурга, с другой, Емельянов оказался в одиночестве. Правда, после мужественно исполненного им долга он спокойно и благополучно отнес снаряд, который остался у него на руках, на квартиру на Тележной улице; но вопрос, что ему делать дальше, стоял перед ним во всем огромном и важном своем значении. Емельянов вызвал меня через третье лицо, которое я ему указала. Я настаивала на необходимости для него тотчас выехать из Петербурга куда-нибудь в глухую провинцию, так как уже было известно, что Рысаков дает пространные и предательские показания, но Емельянов нашел какие-то причины для отсрочки своего отъезда, которые в моих глазах не имели значения по сравнению с тем риском, которому он подвергался, оставаясь на месте.

Для Емельянова обстоятельства после 1 марта вообще сложились очень неудачно. В суматохе, наступившей после 1 марта, невозможно было изготовить ему подходящий паспорт. Не было свободного человека, который мог бы ему купить билет на железнодорожной станции, и некому было сопровождать его в дороге. Сам же он не был подготовлен к наступившим трудным обстоятельствам.

У меня с ним состоялось одно свидание. Оно произошло в Гостином дворе по Садовой линии. Приближалась пасха, и Гостиный двор был запружен покупателями. Я шла с Невского, Емельянов – со стороны Сенной площади. Едва я вступила в галерею, как увидала вдали Емельянова, который ровно на голову возвышался над толпой. Сравнительно с длинным туловищем голова у него была небольшая, мелкие черты лица, цвет кожи смуглый, глаза маленькие, серые, а рот очень большой. Благодаря своему росту Емельянов не мог скрыться ни в какой толпе, и для меня была совершенно очевидна опасность, которой он ежеминутно подвергался.

Мы вышли из толпы и направились в малопосещаемые улицы. В этот день я вручила ему деньги на отъезд и требовала, чтобы он сидел дома и не показывался на улице. Паспорт мог быть готов только через два дня, и тогда должна была состояться наша последняя встреча. Но Емельянов не явился в назначенное время и место. Я боялась, что именно это свидание его сгубило, но гораздо позднее из обвинительного акта «процесса 20-ти», я узнала, что его проследили на Невском и арестовали дома, на его собственной квартире. На допросах, как видно тоже из обвинительного акта, Емельянов держал себя стойко и с большим самообладанием. На первом допросе он отрицал всякую прикосновенность к революционным делам, и так как улик против него не было, то Добржинский и Муравьев думали, что полиция ошиблась, арестовав его. Но Добржинский бросился к показаниям Рысакова и прочел там приметы третьего метальщика 1 марта, по имени Иван, с прозвищем «Сугубый», по происхождению сын псаломщика, как это было указано Рысаковым. Очевидно, случайно или в шутку, кто-нибудь из знавших Емельянова обратился к нему в присутствии Рысакова, назвав его по имени и прозвищу, или в другой раз обратился к нему с возгласом – «сын псаломщика». Эти показания Рысакова погубили Емельянова. В Карийской тюрьме он рассказал товарищам по заключению, что на том же листе, на котором он отрицал всякую прикосновенность к революционным делам, теперь, по прочтении показаний Рысакова, он написал, что 1 марта он был третьим метальщиком, что с бомбой под рукой он первый подошел к раненому и лежавшему на земле императору и подал ему первую помощь.

На суде Емельянов вел себя вполне корректно и добросовестно. Он и Терентьева были самыми молодыми из 20 подсудимых. Но Терентьева провела в революционной среде долгое время и чувствовала себя в ней, как дома среди близких и любимых родных, тогда как Емельянов не знал никого из своих сопроцессников и никто из них не знал его. Он должен был чувствовать себя, как молоденькая сосна чувствует себя среди мачтового леса. Но не только года клали непроходимую грань между молодым человеком и более опытными его товарищами по суду. Недосягаемое расстояние лежало между его натурой и большинством представителей «Народной воли» на «процессе 20-ти».

Емельянов был честный, очень порядочный и культурный человек, но, чтобы быть выдающимся революционером, ему недоставало сложности натуры да и, пожалуй, многих других качеств. Но самая строгая критика не может обвинить его в низких или предосудительных поступках на суде. И только молодостью надо объяснить тот ошибочный шаг его, которым, надо признать, он вредил себе. Эта ошибка его состояла в том, что, как это видно из отчета о «процессе 20-ти», «неожиданно для всех Емельянов заявил, что берет назад все свои показания, данные им на предварительном следствии о своем участии в деле 1 марта в качестве метальщика».

Заявление это было сделано в конце судебного разбирательства, когда большинство подсудимых было опрошено, а сам Емельянов признал на предварительном следствии, что он член партии «Народная воля», сочувствовал ее террористической деятельности, 1 марта был третьим метальщиком, и подробно описал, в чем выразилось его участие в этом деле.

Неизвестно, какие побуждения толкнули Емельянова на подобное заявление. Пришла ли ему мысль спастись от опасности, или он действовал под влиянием своего талантливого защитника Александрова, которому по собственной неопытности не сумел противодействовать.

Особое присутствие Сената не обратило внимания на заявление Емельянова, и единственным результатом его ошибочного шага было то, что ему пришлось лгать на суде очень много и долго о своем случайном знакомстве с Кибальчичем, Саблиным и Рысаковым, так как последний в своих показаниях указал на эти знакомства Емельянова.

15 февраля 1882 года сенатский суд вынес свой знаменитый приговор, которым 10 человек приговаривались к повешению, в числе 10-ти был и Емельянов. Он мужественно ожидал смерти; это видно из того, что он не подал прошения о помиловании. А ждать и жить под страхом смерти пришлось очень долго. Только 17 марта, т. е. через месяц и 2 дня, Александр III удосужился утвердить приговор, причем всем осужденным смертная казнь заменялась бессрочной каторгой, исключая Суханова, которому повешение было заменено расстрелянием. На этом расправа царя с народовольцами не окончилась. 10 человек, видных представителей партии «Народная воля» по «процессу 20-ти», после «помилования» были отправлены в страшный Алексеевский равелин Петропавловской крепости, где большинство из них умерло в течение двух первых лет. Так расправлялся Александр III со своими врагами.

Емельянову, как несовершеннолетнему, было оказано снисхождение: его оставили отбывать каторгу в Трубецком бастионе. Это заключение происходило при невообразимо тяжелых условиях, и все же оно было во много раз легче, чем заключение в Алексеевском равелине. Емельянов прожил в Трубецком бастионе приблизительно 2 года и 3 месяца, после чего был отправлен в Сибирь для продолжения отбывания своего каторжного срока в Карийской политической тюрьме.

Печатается по: Прибылева-Корба А. П. «Народная воля»: Воспоминания о 1870–1880 гг. М., 1926, с. 87–91.