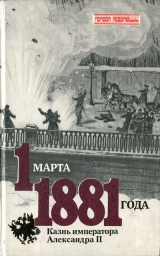

Текст книги "1 марта 1881 года. Казнь императора Александра II"

Автор книги: Виктор Кельнер

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 31 страниц)

П. С. Ивановская

ПЕРВЫЕ ТИПОГРАФИИ «НАРОДНОЙ ВОЛИ»

<…> 27 февраля 1881 г. А. И. Желябов был задержан на квартире Тригони. Жил он в 1-й роте Измайловского полка, № 37, под фамилией Слатвинского, с сестрой Войновой, С. Л. Перовской, покинувшей квартиру на другой день после ареста А. И.

Возвратившийся вечером домой М. Грачевский, немного заикаясь и волнуясь, сообщил про новую партийную утрату. Он принес ключ от квартиры С. Л. [Перовская. – Сост. ], с тем чтобы немедленно очистить ее. Исполнить это поручение было легко и радостно, а опасности – ни малейшей, да и трудности не было, ибо наше помещение находилось в самом близком расстоянии от них, притом же чистота нашей квартиры подтверждалась всеми.

Мы скопом, всей семьей, при свете едва мерцавшей свечи, прошли не замеченными никем в так хорошо знакомую покинутую квартиру, забрали самые опасные предметы и, окинув прощальным взглядом жилище, тихо замкнули за собой дверь. Все было так тихо, спокойно. Эта чистка, удачное возвращение нагруженными наполнили нас чувством глубокого удовлетворения.

Уходя от нас 28 февраля рано, Грачевский дружески попрощался, советуя не ждать его раньше следующего утра. При выходе из квартиры он немного задержался, как бы припоминая, не забыто ли им чего, потом сказал:

– Как знать, кому выпадет счастливый жребий; быть может, завтра нас никого не останется.

Эти твердо сказанные слова не носили следов грусти или тревоги, они звучали уверенно.

Значительные аресты крупных центральных работников опьяняли правительство. Предупреждающий голос не был услышан ни им, ни царем, вернее – они не хотели его слышать. Через 30 часов по уходе Грачевского раздались громовые один за другим два удара, потрясшие всю страну и сказавшие ей, что смертный приговор царю, вынесенный 26 августа 1879 г., приведен в исполнение. Вряд ли будет ошибочно сказать, что, если бы раньше, до убийства, арестованы были все, но остался бы хоть один, только один член Исполнительного комитета, – и тогда приговор был бы исполнен. Это было неизбежно, этого требовала честь всей страны, честь партии.

1 марта, часов в 10, вернулся М. Ф. [Грачевский. – Сост. ], похожий на пьяного, с мутными глазами, еще глубже ушедшими в орбиты; он осунулся, побледнел, позеленел. Молча, слегка пошатываясь, прошел он к своей постели, не раздеваясь опустился, да так и остался неподвижен до утра 2 марта.

Вечером Г. Исаев принес немедленно отпечатать прокламацию о казни Александра II и письмо Исполнительного комитета Александру III.

С огромным интересом набиралось это письмо, и требование на него все росло. Первый выпуск состоял из 10 000 экз., потом печатались еще и еще новые оттиски. Отовсюду в течение долгого времени поступали требования на него.

Посещение и работа Г. Исаева в типографии кончились 1 апреля. Его арестовали на улице. Для обнаружения его места жительства, его квартиры, в градоначальство, где в первые за арестом дни содержался Г. Исаев, вызывался весь персонал дворников. Со 2 апреля началось уже с 9 часов утра движение дворников из нашего участка. Мы наблюдали, как наш грузный старший с младшими подручными своими неторопливо отправлялись опознавать, не жил ли в их доме задержанный неизвестный. Нечего и говорить, с каким тревожным нетерпением ожидали мы возвращения их. Лилочка [Л. Д. Терентьева. – Сост. ] то и дело придумывала разнообразнейшие поводы спуститься во двор, то и дело заглядывала в дворницкую. Наконец они возвратились, сняли свои праздничные наряды, бляхи и принялись за домашнюю работу. Скоро постучался в дверь кухни младший дворник с дровами. Извиняясь за опоздание, он не удержался поделиться с Лилочкой необычайной важности событием. Вызывали всех дворников участка в градоначальство, не узнает ли кто из них в предъявляемом человеке своего жильца или не известна ли им эта личность.

– Ну и что же? – нетерпеливо спросила Лила.

– Кто его знает! Из нашего участка никто не признал, вполне незнакомый господин. А народ, что стадо на водопой, так и прет, так и прет, даже ужасти… любопытствует…

Потом стало известно, что до обеда пускали всех с улицы «поглядеть». Григорий Исаев осатанел, начал высмеивать, зло вышучивать подходивших к нему добровольцев. Вот двигается к столу купецкое степенство с видом каракатицы.

– А, здравствуйте, здравствуйте! – приветствует его Исаев. – Как поживаете?

Каракатица изумленно таращит глаза:

– Не помните ли, книги-то запрещенные приносил вам прятать, забыли?!!

Две курсистки, знакомые Григория, подошли вплотную к столу и лишь обменялись с ним выразительными взглядами. После рассказывали, что он среди комнаты стоял на столе, [26]26

Мне Исаев в Шлиссельбурге говорил, что его поставили на стул и в таком положении продержали весь день. – Примеч. М. Фроленко.

[Закрыть]утомленный, изнемогший, а к вечеру настолько плохо держался на ногах, что его два человека поддерживали под мышки, почти висящего.

Эти смотрины тянулись до полудня 3 апреля, когда в очередь пришли дворники Вознесенского участка.

3 апреля – день, оставшийся навсегда памятным для каждого русского человека: мы вошли в квартиру Исаева, с величайшей настойчивостью отыскиваемую охранкой. В одной из комнат на полу было сложено в узлы все, что необходимо требовалось унести. Мы имели адрес и пароль «от Синенькой», куда и кому сдать вещи. Взяв два больших узла, поодиночке, один за другим, вышли из квартиры. Большой двор, точно вымерший, был пуст и спокоен, улицы безжизненны, движения ни малейшего. На Захарьинской или Сергиевской улице (точно не помню), надо думать, были предупреждены, ибо на звонок дверь быстро отперла сама хозяйка. Совсем неожиданно она оказалась знакомой по курсам. Любезно, без малейшей тени смущения, приняла она вещи и нас, очень сердечно предложила отдохнуть немного. Разговор тотчас же коснулся недавно окончившегося процесса первомартовцев. Величайший восторг, изумление перед беспредельным величием поведения на суде Кибальчича, которого она знала раньше и которого сегодня будут вешать, потряс ее глубоко. Обхватив руками голову, она неудержимо горько разрыдалась. В те дни наступившей ненадолго весны город снова был сильно взбудоражен. До крайности пробужденный интерес вращался вокруг недавно окончившегося процесса первомартовцев, отдельных его лиц, участников цареубийства 1 марта. Подъем был чрезвычайный и общий, каждый, разумеется, отражал события на свой лад, как зеркала разной формы отражают предметы различно. Но и то радостно было, что событие заставило каждого думать, очнуться от долгой и глубокой летаргии, пусть даже возмущаться событием – все же это было проявлением своей совести.

На обратном пути домой, когда под влиянием всего пережитого мы медленно шли по Царскосельскому, мы внезапно заметили двигающиеся нам навстречу толпы. Народ покидал Семеновский плац. Солдаты возвращались с ухарскими песнями и бравурной музыкой. Стало все ясно. Закрыв глаза рукой, Лилочка сказала голосом жгучей тоски:

– Я хотела бы больше всего умереть вместе с ними, вон там! – указала она движением головы на Семеновский плац, место казни первомартовцев.

Третьего апреля от имени Исполнительного комитета вышла прокламация по поводу смертной казни цареубийц. В ней извещалось, между прочим, что партия будет продолжать борьбу, и все общество призывалось помочь ей в этой борьбе.

Пассивное, запуганное общество не отозвалось на этот призыв Исполнительного комитета, предоставляя партии право быть съеденной без остатка. Не поддержанная, партия своими одиночными и с каждым днем иссякающими силами кончила борьбу. Физически, разумеется, она гибла; но в этой неравной борьбе для каждого становилось ясным, что кроме царя, охранок и чиновников в России еще существует какое-то сообщество, именующее себя социально-революционной партией, и что нравственная победа осталась за ней. Последняя означала, что задачи, которые ставила партия, цели, к которым она стремилась, были верны и исторически неизбежны. Ударом своим в центр партия «Народная воля» не только на всю Россию, но и всему миру громко крикнула: «России и русскому народу нужна политическая свобода и полное раскрепощение страны!»

Как только разрушение началось, оно росло и росло с быстротой брошенного с горы камня. Кругом все падало, люди гибли, рвались бомбы, взламывались двери. Прошел март, прошел апрель, с ужасающими беспрерывными арестами самых крупных членов центра партии.

Порой наше положение начинало казаться несколько загадочным, странным: ведь большинство уже арестовано, а мы невредимы, точно завороженные. Однако всему наступает конец, наступил и наш черед. 2 мая, пообедавши, Лилочка ушла из дома. Она никогда не нарушала часа, в который все мы собирались у своего очага, но на сей раз не вернулась. Мы перебрали всякого рода правдоподобные случайности. Было уже поздно, всевозможные для ее возвращения сроки прошли – очевидно, она арестована… Жестокий сумрак спустился над нами…

Говорили после, будто ее арестовали на улице, смешав с А. В. Якимовой, но вряд ли дело произошло так. Перед самым арестом М. Н. Тригони Л. Терентьева относила ему литературу и при выходе от него была замечена шпиком, хорошо запомнившим ее фигуру и черты лица. Возможно, что она была встречена этим шпиком. Необходимо было принимать меры. Раньше всего Грачевский пошел предупредить и посоветоваться с оставшимися еще в живых, но снимавшимися уже со своих мест. Он скоро вернулся с определенным указанием немедленно бросить квартиру. Спасти типографию не представлялось возможным. Медлительный в своих движениях Грачевский начал разбирать бумаги. Все самые важные рукописи, тетради с показаниями предателей шли в портфель, остальные накопленные груды бумаг сжигались в разведенной печи. Требовалась осторожность, чтобы огненные листы не взметались из трубы на крышу и не были бы замечены пожарными. Молча, тихо, как в доме умершего, двигались мы по темным, сразу ставшим мрачными и холодными комнатам. С тоской думали о страшной потере, гибели людей, крушении так прочно налаженной машины.

В ранний час, когда обычно у нас еще никто не пробуждался, с парадного хода раздался резкий, пронзительный звонок. Грачевский, немного помешкав, сам опросил и отпер дверь, впустив младшего, всегда обслуживавшего нашу квартиру, дворника. Он был в некотором смущении, что не по поводу домашних работ, а для другого явился к нам.

– Так что, – начал он, – должен вас спросить, все ли у вас дома?

– А куда же мы денемся? – в свою очередь спросил Грачевский. – Дома, дома, вон и жена, – показал М. Ф. в открытую дверь моей комнаты, через которую меня было видно. Успокоенный дворник объяснил свое раннее посещение полученным от градоначальника приказом проверить во всех квартирах жильцов, все ли налицо.

Спустя два часа по проверке мы покинули свою типографию, свое опустевшее, разоренное гнездо. Из всех работников этой нелегальной квартиры всего только мы двое выходили отсюда по своей воле. Другие, с нами разделявшие часто долгие ночи труда и опасностей, захваченные где попало в самый бурный момент борьбы, навсегда пленниками потонули в глубочайшем мраке. Для них о жизни был покончен вопрос.

Не промедлив ни минуты, Грачевский снял в цирюльне бороду, усы, брови и с первым отходящим поездом уехал в Москву.

Печатается по: Каторга и ссылка, 1926, № 24, с. 53–57.

ПОКАЗАНИЯ В. ФИГНЕР ПО ДЕЛУ 1 МАРТА

По распоряжению Комитета 1 марта я должна была оставаться до 2 часов дня дома для приема Кобозевых, так как она должна была выйти из магазина за час до проезда государя, а он – вслед за сигналом, что царь показался на Невском; сомкнуть же электрический ток должно было третье лицо, которое могло выйти из лавки в качестве постороннего человека, в том случае, если б ему не было суждено погибнуть под развалинами взрыва, произведенного его рукой. Но ни Богданович, ни Якимова к нам не явились; воротился Исаев и с ним несколько сигналистов с известием, что царь мимо лавки не проехал и что из манежа он проследовал домой. Упустив совершенно из виду, что они не изучали и не следили за последующим маршрутом государя и что они не оповещены о последнем решении комитета – действовать на определенном месте обратного пути бомбами, я ушла из дому, думая, что покушение не состоялось вследствие каких-нибудь непредвиденных причин.

Когда я шла по улицам, то все было покойно; но через полчаса после того, как я зашла к знакомым, к ним явился человек с известием, что были какие-то два удара, похожие на пушечные выстрелы, и что на улицах идет молва, что царь убит, и что происходит уже и присяга наследнику.

Я бросилась к своим; на улице повсюду шел говор и было заметно волнение: говорили о государе, о ранах, о смерти, о крови. Когда я вошла к себе, к друзьям, которые еще ничего не подозревали, то от волнения едва могла выговорить, что царь убит. Я плакала, как многие другие: тяжелый кошмар, давивший в течение десяти лет, на наших глазах, молодую Россию, был прерван; ужасы тюрьмы и ссылки, насилия и жестокости над сотнями и тысячами наших единомышленников, кровь наших мучеников – все искупала эта минута, эта пролитая нами царская кровь; тяжелое бремя снималось с наших плеч – реакция должна была кончиться, чтоб уступить место обновлению России.

В этот торжественный момент все наши помыслы были сосредоточены на надежде в лучшее будущее родины. Через короткое время приехал Суханов, радостный и возбужденный, обнимавший всех с поздравлениями по поводу этого будущего. Редактированное через несколько дней письмо к Александру III достаточно характеризует общее настроение петроградских членов партии в период, последовавший за 1 марта. Оно составлено с умеренностью и тактом, вызвавшим сочувствие во всем русском обществе. Опубликованное на Западе, оно произвело сенсацию во всей европейской прессе; самые умеренные и ретроградные органы заявили одобрение требованиям русских нигилистов, находя их разумными, справедливыми и значительной частью свежей вошедшими давным-давно в повседневный обиход западноевропейской жизни.

3 марта Кибальчич принес на нашу квартиру весть, что открыта квартира Гельфман (на Тележной ул.), что она арестована, а Саблин, беззаботный весельчак, вечно игравший в остроумие, застрелился. Он рассказал также о вооруженном сопротивлении человека, явившегося в дом после ареста Гельфман и оказавшегося рабочим Михайловым. Первою мыслью лиц, знавших состав посетителей квартиры Гельфман, имевшей специальное назначение и потому для большинства агентов неизвестной, было, что она указана Рысаковым. Ввиду этого соображения Комитет отменил свое решение, чтоб Кобозевы оставили свою лавку лишь после того, как мина будет очищена от динамитного заряда: они должны были не только бросить ее в тот же день, но вечером же выехать из Петербурга. В три часа зашел Богданович, чтоб проститься со мной перед отъездом, – он выезжал первым. С тех пор я не видалась с ним до октября и ноября того же года, которые я провела в Москве, где находился и он: это было в последний раз, потому что, когда я явилась в конце марта 82 года в Москву, то он был уже арестован. Вечером 3 марта на квартиру зашла Якимова, чтоб переменить костюм перед выездом: она заперла лавку, чтоб уже не возвращаться. В тот же день из Петербурга были высланы Комитетом еще некоторые агенты. Прошло не более недели – и мы потеряли Перовскую, предательски схваченную на улице. Вслед за ней погиб Кибальчич, как говорят, по доносу хозяйки; у него был арестован Фроленко. Потом был взят Иванчин-Писарев.

Тогда мы считали, да и теперь считаем, что у правительства был человек, знавший многих агентов в лицо и указавших их на улице [В. А. Меркулов. – Сост.]. Поэтому многие из нас, по предложению Комитета, должны были выехать, в том числе и я. Но все мы были одушевлены желанием воспользоваться горячим временем для организационных целей партии: мы видели вокруг себя сильнейший энтузиазм; смиренные агенты, люди пассивные и индифферентные, расшевелились, просили указаний, работы; всевозможные кружки приглашали к себе представителей партии, чтоб войти в сношения с организацией и предложить ей свои услуги. Если бы честолюбие было руководящим мотивом членов партии, то теперь оно могло бы насытиться, потому что успех был опьяняющий. Тот, кто не пережил с нами периода после 1 марта, тот никогда не составит себе понятия о всем значении этого события для нас как революционной партии. Понятно, что удаление в такой момент из Петербурга было тягостно для всякого человека, верящего в свои силы и думающего, что интересы дела требуют его присутствия, даже вопреки требованиям благоразумия. Поддерживаемая Сухановым, я представила Комитету такие аргументы в защиту моего желания остаться на месте, что Комитет разрешил мне это, но, к сожалению, не надолго. 3 апреля Григорий Исаев не вернулся домой: он был схвачен, как потом я узнала, каким-то предателем на улице, подобно некоторым другим агентам, погибшим в течение марта месяца. Так как во избежание беспокойств и недоразумений мы придерживались правила, что хозяева общественных квартир не имеют права проводить ночь вне дома без предварительного уговора об этом, то в 12 часов ночи 3 апреля я уже не сомневалась, что Исаев арестован.

В это время наша квартира в силу разных обстоятельств превратилась мало-помалу в склад для всевозможных вещей: после ликвидации рабочей типографии к нам был перенесен шрифт и прочие ее принадлежности; когда закрылась химическая лаборатория, Исаев привез к нам всю ее утварь и большой запас динамита; Перовская передала нам же все, что сочла нужным вынести из своей квартиры; после ареста Фроленко мы получили половину паспортного стола; в довершение всего, вся литература, все издания шли из типографии «Народной воли» к нам и наполняли громадный чемодан, найденный пустым в нашей квартире. Такое богатство не должно было погибнуть, я решила спасти все и уйти из квартиры, оставляя ее абсолютно пустой.

4 апреля, вместо того чтоб искать кого-нибудь из своих, я решилась ждать прихода к себе и принялась приводить революционное имущество в удобовыносимый вид. Был уже 1 час дня, когда на квартиру зашел агент. [27]27

Очевидно, агент Исполнительного комитета.

[Закрыть]Он сообщил мне, что товарищи считают меня уже погибшей, так как с раннего утра дворники дефилируют перед арестованным накануне молодым человеком, отказавшимся назвать себя и указать свою квартиру. По описаниям дворников, уже побывавших у градоначальника, никто не сомневался, что это Исаев. Тем не менее он, пришедший, одобрил желание спасти вещи; я просила его дать знать об этом Николаю Евгеньевичу Суханову, как человеку столь энергичному и решительному, что самое невозможное кажется ему всегда возможным.

Через несколько часов Суханов явился и, со своей обычной распорядительностью, в течение двух часов удалил с квартиры все; остались два узла с вещами, не представлявшими особой ценности. Это было уже в 8 часов вечера. Тогда он потребовал, чтоб я тотчас же ушла из дома; но я не видела никакой нужды уходить до утра, потому что была уверена, что Исаев квартиры не назовет, а непоявление до сих пор полиции объясняла тем, что дворники нашего дома еще не собрались пойти на призыв; я думала, что ночью Исаеву дадут покой, И потому не видела риска оставаться у себя. После этих аргументов Суханов оставил меня, обещав наутро прислать двух барынь за остальными вещами. Поутру 5 апреля, когда я вышла осмотреть окрестности, то в воротах стояло щедринское «гороховое пальто», делавшее внушение дворникам: «Непременно до 12 часов! Непременно до 12 часов!» Было ясно, что дворников зовут на осмотр! Тогда я подала условный сигнал, что квартира еще безопасна, и в нее тотчас же вошли две знакомые и унесли последние узлы, прося меня не медлить уходом. Дождавшись и спровадивши под приличным предлогом женщину, которая приходила убирать нашу квартиру, я вышла, заперев свое опустошенное жилище. Говорят, что власти прибыли на квартиру, когда еще не остыл самовар, из которого я пила чай; они опоздали на 1 или полтора часа. Прогресс громадный в сравнении с Самарой и с Саратовом. [28]28

Имеются в виду аресты участников «хождения в народ» в 1874–1875 гг.

[Закрыть]Этот день, 5 апреля, был днем казни наших цареубийц. Когда я вышла из дома, то народное зрелище уже кончилось, но всюду шел говор о казненных, и в то время, как сердце сжималось у меня от воспоминаний о Перовской и Желябове, мне пришлось в вагоне конножелезных дорог видеть искаженные лица и слышать исступленные речи того, что Суворин и Катков называют народом и что мы именуем Сенной площадью и Охотным рядом. После 5 апреля я оставалась в Петербурге еще до конца месяца, когда я уехала на юг.

Печатается по: Былое, 1917, № 4, с. 70–75.