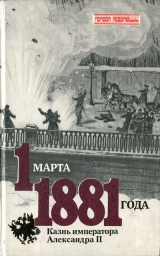

Текст книги "1 марта 1881 года. Казнь императора Александра II"

Автор книги: Виктор Кельнер

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 23 (всего у книги 31 страниц)

Печатается по: 1 марта 1881 года, с. 291–297.

ПОКАЗАНИЯ ТИМОФЕЯ МИХАЙЛОВА

[3 марта]. Зовут меня– Тимофей Михайлов, другой фамилии нет. От роду имею– 21 г., вероисповедания– православного. Проживаю– на углу Дегтярной и 5-й ул. Песков, дом 33/14, кв. 10, по паспорту на имя мещанина г. Чернигова Сергея Иванова Лапина. Средствами к жизни служат– заработанные деньги мастерством котельника. Звание мое– крестьянин Смоленской губернии Сычевского уезда Ивановской волости дер. Гаврилово. Родился– в названной выше деревне. Воспитание– не получил.

Шесть лет тому назад я приехал в Петербург с целью найти себе здесь работу и в течение этого времени работал на заводах Растеряева, Голубева, Петрова и Матверзена.

С последнего завода я вышел назад тому месяц, так как работа моя недостаточно оплачивалась. Во все время моей жизни в Петербурге я два раза уезжал в деревню не более как на два месяца. Последний раз я возвратился из деревни в марте месяце 1880 г. Жил я здесь на разных квартирах, но где именно, припомнить в настоящее время не могу; на последней квартире я живу около месяца. Сегодня утром я отправился в ту квартиру, где был задержан, по следующей причине. В последний год моей жизни в Петербурге, но когда именно, сказать не желаю, я познакомился с одним человеком, имя и фамилию коего назвать не желаю, которого в дальнейшем своем объяснении буду называть своим товарищем. Равным образом я не хочу сказать, при каких обстоятельствах с ним познакомился. Однажды – когда именно не желаю определить даже приблизительно – этот товарищ мой пригласил меня прийти, как я понял, в тот дом, где сегодня я был задержан. Говорю «как я понял» потому, что товарищ мой не назвал мне номера дома, а равно и улицу, а только сказал, чтобы я шел по Невскому проспекту и, пройдя Николаевский вокзал и Александро-Невскую часть, повернул бы в первую или вторую улицу направо, где около какого-то забора повернуть налево и войти в третий дом, где спросить кв. № 12. Словом, по тем указаниям, какие я получил от своего товарища, я вошел сегодня в дом, где был задержан. На просьбу мою дворнику дома указать мне квартиру № 12 он ответил, что квартира эта не занята, а стоявший на лестнице под воротами городовой пригласил меня следовать в ту квартиру, где меня задержали; я отправился за городовым вверх по лестнице, так как товарищ мой говорил мне, что, войдя в ворота дома, который он мне указал, я должен войти в дверь под воротами же на лестницу, но в какой этаж подняться, товарищ мой не сказал, а только указал 12-й № квартиры. Войдя в квартиру за городовым, я спросил встретившего меня какого-то офицера: «Здесь ли кучер Иван Андреев?», но так ли именно называется мой товарищ – я отвечать не желаю. Офицер пригласил меня в комнату, и затем, когда он и городовые, бывшие в квартире, начали меня обыскивать, я вынул из кармана своих брюк имевшийся у меня тот именно револьвер, который мне теперь предъявлен, и сделал из него все шесть выстрелов в обыскивавших меня. По какому поводу я стал стрелять – отвечать не желаю. Тотчас же меня схватили и связали, и я не заметил, ранил ли я кого-либо из осматривавших меня или нет. При осмотре моего платья у меня найдено все то, что предъявлено мне, кроме уже револьвера, именно: а) экземпляр печатный манифеста о восшествии на престол ныне благополучно царствующего Государя Императора; на оборотной стороне этого экземпляра манифеста сделаны записи карандашом, но чьей рукой, сказать не желаю, именно: 1) кондитерская Иванова – угол Семеновского и Фонтанки, в 2 часа; 2) по Фонтанке от Невского до Семеновского моста, по правой стороне, в 3 часа и 3) у Исакова в кондитерской на Невск. пр., против памятника Екатер., уг. Невск. и Мал. Садовой, в 4 ч. По какому поводу и с какой целью сделаны эти записи, сказать не желаю; б) билет за № 4233 на 1881 г. на право пользования книгами из Публичной библиотеки; в) объявление от чайного магазина Жильцова; г) два ключа на нитке и д) билетик портерной лавки по Невскому пр., д. № 82, на обороте которого адрес карандашом: «у Измайловского моста д. № 107, кв. 46». Адрес этот я нашел в своей квартире на комоде, и каким образом он попал туда, не знаю, а также почерк, каким написан адрес и несколько строк, неразобранных, ниже адреса; мне незнаком и е) кошелек с 9 коп. меди.

К этому добавляю, что я имею отца Михаила Нефедова, мать Наталью Савельеву, сестер Маланью и Матрену и братьев Григория и Степана, из коих отец, и мать, и брат Степан живут на родине, сестры замужем, недалеко от нашей деревни, в селе, а брат Григорий здесь служил месяц тому назад на заводе Матверзена чернорабочим, а где в настоящее время служит и живет, не знаю.

Я признаю себя принадлежащим к русской социально-революционной партии и «держусь террористического направления». Выразилась ли в чем-либо моя активная деятельность революционера-террориста и как я стоял по отношению к террористической деятельности партии вообще и в частности к событию 1 марта сего года, именно к покушению на жизнь священной особы ныне почивающего в бозе Государя Императора Александра Николаевича, я отвечать не желаю. С месяц тому назад я сделался нелегальным, и от кого получил паспорт на имя Лапина, а также о… прежних квартирах ничего сказать не желаю.

Печатается по: 1 марта 1881 года, с. 301–304.

ПОКАЗАНИЯ ГЕСИ ГЕЛЬФМАН

[3 марта]. Зовут меня– Геся Мироновна Гельфман. От роду имею– 26, вероисповедания– иудейского. Звание мое– мещанка г. Мозыря Минской губернии, незамужняя.

Ни на какие вопросы, касающиеся лично меня, а также лица, застрелившегося сегодня ночью в той квартире, где я была арестована [Н. А. Саблин. – Сост. ], и вещей, оказавшихся в той квартире, я отвечать не желаю. Предъявленная мне сейчас фотографическая карточка – действительно моя.

[5 марта].Предъявленную мне сейчас личность (был предъявлен мещанин Николай Иванов Рысаков) я не знаю. Признаю, что я принадлежу к русской социально-революционной партии, программы «Народной воли», о своей же революционной деятельности и вообще о своей жизни и занятиях в Петербурге я никаких ответов давать не желаю. На Малой Садовой улице в Петербурге ни в квартирах жильцов, ни в разных торговых помещениях я знакомых не имела и не имею.

[ 8 марта].На все вопросы, предлагаемые мне, отвечать не желаю. На вопрос, знала ли я о подкопе на М. Садовой улице в С.-Петербурге из сырного магазина, заявляю, что участия в этом подкопе я не принимала, а на вопрос, знала ли о существовании этого подкопа, отвечать не желаю.

[6 марта].Я не признаю себя виновною в соучастии во взрыве, произведенном 1 марта 1881 года на набережной Екатерининского канала, последствием коего была смерть и повреждение здоровья нескольких частных лиц. Рысакова я не знаю. В квартире моей действительно были найдены две банки с динамитом, и я не знала, что это динамит. Откуда эти банки с динамитом взялись, не желаю показать. По поводу квартиры и человека, застрелившегося в ней, никаких ответов дать не желаю. Человека, тяжело раненного взрывом и умершего в больнице, проживавшего под именем Ельникова [И. И. Гриневицкий. – Сост. ], я не знаю.

[12 марта].6 или 7 сентября прошлого 1880 года я и личность под именем мещанина г. Москвы Андрея Иванова Николаева [М. В. Тетерка. – Сост. ] заняли кв. № 25 в доме № 27/1 по Троицкому переулку. До этого времени я жила в течение нескольких дней в меблированных комнатах – комната № 4 – в доме, кажется, № 55/1, на углу Невского и Новой улицы, а где я до того жила в Петербурге – сказать не желаю. В меблированных комнатах я была прописана, как равно и личность, называвшаяся моим мужем, Иваном Андреевым, жившим в одной со мною комнате под именем Елисаветы Алексеевны Николаевой. Наняв квартиру в доме № 27/1 по Троицкому переулку, я и называвшийся Николаевым меблировали ее, но старою или новою мебелью – не знаю, так как мебель привез Николаев. Служанки мы не имели, а ходила за провизией и готовила кушанье я сама. Личность, живущую со мною под именем моего мужа Андрея Иванова Николаева, я называть не желаю. В этой квартире у нас бывали: Желябов, Перовская, личность, карточка с трупа которого мне сейчас предъявлена (была предъявлена карточка трупа лица, умершего от ран 1 сего марта в Конюшенном госпитале), фамилию которого я хотя и знаю, но не желаю сказать, а говорю только, что знала эту личность также под именем Михаила Ивановича и под прозвищем Котик. Бывали у нас и другие лица, но кто они – сказать не желаю. Из дома № 27/1 по Троицкому переулку сожитель мой, называвшийся Николаевым, уехал в начале февраля, не знаю куда… а к половине февраля переехала, вместе с личностью называвшегося также моим мужем Фесенко-Навроцким, в кв. № 5 дома № 5 по Тележной улице. Называвшийся Фесенко-Навроцким не одно лицо с называвшимся Андреем Ивановичем Николаевым. В настоящее время я могу сказать, что под фамилией Фесенко-Навроцкого жил со мною Николай Алексеевич Саблин, а я жила, как уже известно, под именем его жены Елены Григорьевны. Саблин и Николай Рысаков никогда не бывали в моей квартире в доме № 27/1 по Троицкому переулку. В этой квартире у меня и Николаева была типография «Рабочей газеты». [60]60

Газета, издававшаяся «Народной волей» специально для распространения среди рабочих.

[Закрыть]Лиц, заведовавших литературной частью этой газеты, а также работавших в этой типографии, я назвать не желаю, относительно же себя и Николаева могу только сказать, что я, как знающая наборную часть, была наборщицей и в этом же помогал нам Николаев. Желябов, Перовская и Котик не принимали участия собственно в печатании названной газеты, а о их деятельности по отношению к распространению этой газеты я сказать ничего не желаю, кроме того, что, насколько я знаю, Желябов был сотрудником в названной газете. В указанной моей квартире, где была типография, был отпечатан только 1-й номер названной газеты и «программы рабочих партии Народной воли». Недели за две до отъезда моего из той квартиры, вскоре по отъезде Николаева, все принадлежности этой типографии были взяты из моей квартиры, но кем и куда перевезены – сказать не желаю. Я сама также раздавала номера названной газеты в среде рабочих, но где именно, то есть на каких фабриках, заводах или в квартирах, где бывали рабочие, – я сказать не желаю, а также не желаю назвать фамилии тех рабочих, коим давала газету и названную выше программу. Со времени перехода моего на квартиру, где печатались названные газета и программа, я начала покупать картон, из которого приготовляла кассы типографские; о сожителе же своем Николаеве говорила, что он служит в каком-то месте, название которого теперь не упомню. Добавить что-либо к настоящему показанию не имею, кроме того, что квартира в доме № 27/1 по Троицкому переулку была «конспиративная».

[Заявление Г. Гельфман от 30 марта]

Исполняющему обязанности прокурора при Особом присутствии Правительствующего Сената

Приговоренной к смерти Геси Мироновны Гельфман

Заявление

Ввиду приговора Особого присутствия Сената, о мне состоявшегося, считаю нравственным долгом заявить, что я беременна на четвертом месяце. Подать это заявление доверяю присяжному поверенному Августу Антоновичу Герке.

Печатается по: 1 марта 1881 года, с. 298–300.

А. В. Тырков

К СОБЫТИЯМ 1 МАРТА 1881 ГОДА

<…> Меня отвезли в Дом предварительного заключения. Утром позвали на допрос в самом Доме. Допрос был по пустому делу о гектографе, но это пустое дело навело на мой след. Рысаков знал только мое имя и мог дать показание о каком-то Аркадии, студенте Петербургского университета. Совпадение имен в показаниях по обоим этим делам дало повод заподозрить тождественность лица. Были у них и еще кое-какие указания, предполагаю, агентурные, но полученные уже после показания Рысакова.

Часа в 2 дня меня опять вызвали из камеры и на этот; раз повели в департамент полиции. В департаменте меня ввели в небольшую комнату, выходившую своим единственным окном во двор, и оставили в ней одного. Стоя у окна, я увидел Рысакова, шедшего по двору из тюремного помещения при департаменте под конвоем четырех жандармов с шашками наголо. Немного спустя ко мне вошел жандармский офицер и ехидно-вежливо предложил: «Пожалуйте». Меня ввели в длинную комнату, в конце которой за большим столом стояло и сидело человек 8-10. Плеве занимал председательское место. Жандармский офицер, почему-то надевший синие очки (потом я видел его без очков), шел передо мной вполуоборот к столу, почти даже задом к нему, близко наклонясь над моим лицом и заглядывая очень загадочно и вопросительно мне в глаза. Вся эта комедия была очень смешна, но тут же было и нечто другое, от чего меня обдало холодом. По сю сторону стола сидел Рысаков и при моем появлении повернулся ко мне лицом. Когда его еще вели по двору, мне удалось уловить его настроение. Он шел какими-то равнодушными, точно не своими шагами, переводя глаза с предмета на предмет, с мучительным безразличием человека, для которого все счеты с жизнью кончены; одним словом, имел такой вид, какой могут иметь люди, когда их ведут на казнь. Но когда мне пришлось остановиться в каких-нибудь двух шагах от него и когда глаза наши встретились, тут только я увидел весь ужас его состояния. Лицо его было покрыто сине-багровыми пятнами, в глазах отражалась страшная тоска по жизни, которая от него убегала. Мне показалось, что он уже чувствует веревку на шее. Мы молча смотрели друг на друга, а сидевшие и стоявшие наблюдали за нами. Чтобы покончить, разрешить чем-нибудь это напряженное молчание, я сказал: «Этот человек мне незнаком». Тогда жандарм в синих очках увел меня обратно в комнату. Вся эта сцена очной ставки продолжалась, самое большее, минуту-полторы. Ждать мне пришлось очень недолго. Меня повели опять, но уже на допрос, и предъявили показание Рысакова, в котором он подробно излагал все, что относилось к участию в деле моему, Оловенниковой и Тычинина.

Первые допросы вел Плеве при участии Добржинского и жандармской власти. Плеве вел себя очень важно, но корректно. Он не любил произносить лишних слов. В его холодной замкнутости таилась несомненная сила воли и честолюбивые замыслы создать себе карьеру. В нем было гораздо больше такта и меньше гибкости, чем в Добржинском. Последний был мельче, обладал меньшим чувством своего достоинства; Плеве никогда не позволил бы себе такой экспансивности, какую допустил Добржинский, когда я наконец признал обвинения, направленные против меня лично, правильными. Добржинский вскочил и стал бегать по комнате, потирая себе руки от радости. Успокоившись, он сел около меня и поздравил: «Г[осподин] Тырков, ну теперь ваша песенка спета».

Рысаков оговорил всех, кого знал, за исключением студента С. [Сидоренко Е. М. – Сост. ], о котором почему-то умолчал. Прокуратура обещала ему помилование и вынудила из него все, что было нужно. Несмотря на оговор, у меня не шевельнулось ни разу враждебное чувство к нему. Его состояние, о котором я говорил, исключало возможность предъявлять к нему какое-либо нравственное требование. Нападая на центральное лицо в государстве, он сосредоточивал на себе слишком много внимания; слишком многие могли бы его спросить, почему он это сделал, за что он хотел убить, и у него не нашлось бы на это по совести ответа. Революционного прошлого у него не было, т. е. он не прошел тех фазисов психологического развития, которые были пройдены старшими народовольцами. Не было и достаточной идейной подготовки, и в характере не хватало дерзости. Это был еще совсем юный, добродушный и жизнерадостный провинциал. Вчера – еще просто мальчик в самом разгаре, если можно так выразиться, своей непосредственности, сегодня – цареубийца. И цареубийца непосредственный, сам бросивший первую бомбу. Он видел кровь посторонних людей, пострадавших от его снаряда; на его глазах разорвалась вторая бомба, поразившая Государя и Гриневицкого. Он видел толпу, сбегавшуюся к месту катастрофы, у которой был в глазах ужас перед свершившимся и негодование к нему, Рысакову. Когда он очутился в руках следственной власти, она впилась в него своими умелыми когтями, не давая ему времени опомниться, разобраться хоть сколько-нибудь в той сложной сети ошеломляющих и противоречивых чувств, которые должны были всплыть совершенно неожиданно для него самого. Не только он был испуган собственным поступком и тем положением, в которое он попал, но он, я думаю, не мог даже дать себе хорошенько отчета, как все это с ним произошло. На суде, мне помнится, он говорил, что он совсем не террорист, а мирный деятель. Этим заявлением, наивным с первого взгляда, он не отрицал, конечно, факта метания бомбы, а отгонял от себя и от других мысль, что он может вообще убивать людей. Таким образом, не один только животный инстинкт самоохранения, а более сложный комплекс чувств душил его с такой силой, что лишил его всякого самообладания и бросил целиком во власть чужой воли.

Рысаков был, как говорили, способный юноша, хорошо знал математику. Память у него была очень точная и, вероятно, развитое воображение. В нем ходила какая-то скрытая, не развернувшаяся еще силушка (к его приземистой, широкоплечей фигуре с большой головой это слово вполне применимо), но вся беда в том, что ему слишком рано дали такую ответственную роль.

Когда и как определилась его роль, я не знаю. Если предложение выступить метальщиком было сделано при нем или прямо ему в упор, очень может быть, что, участвуя еще раньше в наблюдательном отряде, он не захотел показаться трусом в глазах Желябова или перед самим собою и принял предложение.

Я остановился на Рысакове потому, что для всякого постороннего человека его поведение должно показаться слишком двусмысленным. Таких людей клеймят ужасным словом «предатель», и этим исчерпываются все счеты с ними. Мне хотелось показать, какую страшную пытку испытал Рысаков, прежде чем начал говорить, и что, суммируя все обстоятельства, он заслуживает только жалость, а не презрение. [62]62

Примечание Прибылевой-Корбы: «Привлечение Рысакова к делу 1 марта состоялось при таких обстоятельствах: осенью 1880 года Исполнительному комитету было сообщено, что студент Горного института Рысаков предлагает свои услуги для совершения террористического акта. Узнав, что этому студенту 19 лет, Исполнительный комитет был склонен вовсе не вступать с ним в переговоры, но так как лица, говорившие от имени Рысакова, настаивали на том, чтобы Комитет воспользовался предложением Рысакова для целей партии, то решено было подвергнуть его испытанию. За нравственные качества Рысакова ручались его знакомые, но было необходимо убедиться в его мужестве и стойкости. Однако это испытание вовсе не должно было влечь за собою неминуемую террористическую деятельность Рысакова. Комитету важно было выяснить лишь степень его доверия, которую заслуживал Рысаков. Испытание было организовано так: в октябре 80 г. в Петербурге получились новые принадлежности для большой типографии „Народной воли“, пересылались большой вал, шрифт и еще какие-то тяжелые предметы. Этот груз был отправлен из провинции по двум жел. – дор. накладным. Получка груза, конечно, представляла некоторую опасность: ящики могли разбиться дорогой, могло случиться что-нибудь и другое в этом роде. Рысакову поручили получить груз по одной накладной. Ему было указано, по каким улицам он должен был ехать с ломовым извозчиком. На некотором расстоянии от вокзала, на мосту, его ждало лицо, посланное Комитетом. Лицо это должно было сменить Рысакова для дальнейшего препровождения ящиков. Рысаков оказался мужественным и точным. В назначенное время он уже был на мосту. К нему подошел человек, которого он отрекомендовал в качестве брата, который и поедет с ним дальше. Несколько дней спустя Рысакову дали вторую накладную, и на этот раз доверили ему доставить груз на квартиру Люстига (судился по „процессу 20-ти“). И на этот раз он выполнил поручение превосходно. Так как Рысаков продолжал свои сношения с Комитетом с целью исполнять его поручения, то его привлекли к участию в „наблюдательном отряде“, о чем говорит Тырков в своей интересной и правдивой статье. Приближалась развязка: чем ближе подходило время к 1 марта, тем более события ускоряли свой ход, а на роль 1-го метальщика не было вполне испытанного человека. Молодость Рысакова по-прежнему составляла громадное препятствие к привлечению его к делу, но сила вещей одержала верх над всеми соображениями».

[Закрыть]

<…> Вторая очная ставка мне дана была с Перовской. По правде сказать, не понимаю до сих пор цели этой ставки, т. к. Перовская никаких показаний против кого-либо не давала, а я в то время еще отрицал показание Рысакова. Расчет следователей мог быть только один – уловить игру физиономий. У них вырабатывается особенная наблюдательность и уменье играть на неожиданностях. С меня снимали допрос Добржинский и жандармский офицер в синих очках, кажется, по фамилии Иванов. Они сидели друг против друга за одним столом со мной, мешали перекрестные вопросы по делу с веселой болтовней о разных разностях, стараясь придать характер полной непринужденности и беззаботности всему допросу. Я, с своей стороны зная уже показание Рысакова, все время сидел настороже. Вдруг один из них обращается ко мне: «Г[осподин] Тырков, потрудитесь обернуться». Оборачиваюсь – передо мною стоит Перовская. Видно было, что она очень много выстрадала за последние дни и утомилась. Поэтому я боялся задержать ее хоть одну лишнюю минуту и поторопился сказать: «не знаком». Ее увели. Дверь, через которую ввели Перовскую, открывалась бесшумно и вела в коридор, устланный ковром. Вероятно, не со мной одним проделывался этот фокус, рассчитанный на эффект неожиданного появления за спиной человека, шаги которого нельзя было вперед слышать.

Прокуратура и жандармы относились с особенной ненавистью к Перовской и Желябову. О Кибальчиче они отзывались сдержанно, без малейшего раздражения, уклоняясь даже от разговора о нем. Он был слишком философ. Он вел себя как человек, стоящий вне партийных страстей, руководствующийся в своей программе общественной деятельности исключительно научным анализом современности. Такое бесстрастие, такое подчинение себя объективным выводам действовали успокоительно и примиряли с ним его противников. Я слышал в тюрьме, вероятно от жандармов, что, когда его арестовали, он сейчас же принялся за свои чертежи и чертил, пока ему не принесли бумаги, прямо на стене камеры. Чертежи касались его проекта воздушной лодки. Его прямо редкое, бросавшееся в глаза спокойствие на суде и в течение всех последних дней его жизни было результатом не столько подавляющей в себе волнение силы воли, сколько силы обобщающей мысли, принимающей все причины и следствия как нечто неизбежное. Он как будто и себя самого и свою судьбу ставил в ряд той же неизбежной цепи явлений. Один из самых серьезно образованных людей партии, он стоял в ней, как мне казалось, особняком. Правда, я ни разу не видел его вместе с другими главарями-народовольцами, т. ч. мне трудно судить о их взаимных отношениях. Но, во всяком случае, он стоял вне конспиративной сутолоки с ее бесконечными свиданиями, толкучкой на т. наз. радикальных квартирах, где можно было всегда застать «радикалье» всех оттенков. Я виделся с ним только у себя и больше нигде его не встречал. Наше знакомство носило чисто частный характер, не было связано ни с какими партийными интересами. Я знал, что он помещает рецензии по философии и общественным наукам. Раз как-то он показывал мне свою статью об общине, где он, помнится, доказывал значение общины как формы, заключающей зародыши высших экономических отношений. Его отношение к делам партии мне было совсем неизвестно, т. ч. я даже спросил Гесю Гельфман о нем. Она мне сказала: «О, он у нас техник». Разговоры наши велись на общие темы. Все это я говорю потому, что пропаганда, агитация, одним словом, возня с отдельными личностями была, как мне кажется, вне сферы его интересов. Смутно помнится, что он переживал тяжелый кризис, стоял на распутье. Не от него я это слышал, а от других. Может быть, после этого кризиса, поняв, как важно человеку самому определить свою дорогу, он не хотел никому внушать своих настроений своим личным, непосредственным влиянием, а может быть, просто он был поглощен другим. Только раз за все время знакомства, уже зимой 81 г., он заговорил со мной о делах партии, именно о денежных ее затруднениях. В Петербурге был тогда наездом орловский или тульский помещик, некто Филатов, теперь уже покойный. Размера его средств я не знал, но слышал, что средства были. Это был в высшей степени нервный, при этом совершенно сумасбродный человек. Я предложил тем не менее Кибальчичу попытать счастья получить у Филатова денег. Мы назначили общее свидание, но Филатов денег не дал. Кибальчич потом сказал мне: «Разве можно с таким дураком дело иметь». В обращении у него была простота умного, развитого человека, больше занятого своими мыслями и общими интересами, чем собой и самолюбивыми мелкими счетами. У него была своеобразная привычка щурить глаза и пристально смотреть куда-то в сторону, точно там мерцала какая-то отдаленная точка, на которой он концентрировал свою мысль. В обыденной жизни он был, по всей вероятности, непрактичен, так как та же Гельфман рассказывала мне про него анекдот такого рода. Собралось несколько человек, в том числе Кибальчич, и все были очень голодны. Кибальчич вызвался принести что-нибудь поесть и принес… красной смородины. Гельфман хохотала до слез и все повторяла: «Красной смородины». Помню, ему нравилась мысль, высказанная в прокламации по поводу чуть ли не соловьевского покушения. Там говорилось, что Россия обратилась бы в стоячее болото, если бы в ней не появились люди, с таким самоотвержением заявляющие свой протест, что иначе для нее наступила бы нравственная смерть.

Последний раз я видел его после 1 марта. Мы встретились на улице, но долго оставаться вместе находили неудобным. Я спросил его о разрушительном действии мины на Садовой улице, т. е. могла ли пострадать публика на тротуарах и в домах. Он дал мне такое же объяснение, какое давал на суде, т. е., по его расчету, сила взрыва не могла распространиться на тротуары. При прощанье он задал мне такой вопрос: «Заметили ли вы, что наши женщины жесточе нас, мужчин?» Не помню, что я ему ответил: мы распрощались с ним… и уже навсегда.

В противоположность Кибальчичу Желябов олицетворял собою боевое, наступательное настроение партии. Его имя стало одно время нарицательным, стало синонимом крайнего, не останавливающегося ни перед чем разрушительного направления. Исключительность момента и обстановки, при которой он предстал перед обществом, и некоторые его личные черты могли, пожалуй, напугать воображение публики. Это мнение о Желябове, раздутое еще известной частью прессы, неверно уже потому, что Исполнительный комитет в своих действиях строго держался меры, отлично понимая, какой скользкий путь представляет из себя террор. Я сам слышал от Тихомирова, что, по его мнению, Исполнительный комитет должен состоять из людей высоконравственных, в чем, разумеется, и могла только заключаться гарантия этой меры.

Желябов был высокого роста, брюнет, с довольно длинной окладистой бородой, красивыми мелкими чертами лица, небольшими, но живыми, умными глазами. Хороший оратор, живой, деятельный, вероятно, предприимчивый, с уменьем бить на эффект, когда он считал это нужным – из расчета наделать шуму, заставить людей говорить и думать. На виденной мной гравюре, изображающей процесс 1 марта, Желябов сидит, облокотившись на что-то, вполуоборот к суду, внимательно слушая, подавшись корпусом вперед. В этой позе, знакомой мне и раньше, сказывались напряженный, живой интерес, нетерпение, готовность напасть или отразить удар. Его сфера была улица, люди, он отлично знал, что имеет на них влияние, и это сознание должно было удовлетворить его чувству, вероятно, развитого самолюбия. Я думаю, ему трудно бывало вдвинуть себя в рамки партийной дисциплины. Его натура невольно стремилась подчинить себе окружающих и искала большого простора для своей деятельности, но должна была, если только действительно существовали эти агрессивные стремления, встречать в среде организации отпор со стороны людей не менее сильных, а может быть, более глубоких, чем он. В его глазах я замечал иногда не то радость успеха, не то чувство прилива и расцвета сил. При первой моей мимолетной встрече с ним он произвел на меня очень сильное впечатление. Он передавал чуть ли не свои воспоминания, вынесенные им с юга. Я слышал только несколько конечных фраз, но мне хотелось бы тогда слушать его без конца, такой интерес возбудил он во мне и собой и тем своеобразным освещением, которое он придавал и природе и людям в своем рассказе. Конечно, самое важное было бы вспоминать, что именно он говорил; но я отмечаю этот факт потому, что только даровитые, оригинальные люди способны так сразу захватывать слушателя. Его деятельность была весьма разнообразна. Он выступал на диспутах, происходивших между народовольцами и чернопередельцами; вел, кажется, дело с рабочими; принимал участие в делах центрального университетского кружка и даже помогал составлению самой прокламации, брошенной Бернштейном, [63]63

Имеется в виду акция народовольцев в Петербургском университете, когда П. Подбельский нанес пощечину министру просвещения, а Л. М. Коган-Бернштейн разбросал листовки.

[Закрыть]Я случайно присутствовал, как посторонний человек, при составлении этой прокламации. Желябов вел себя совершенно как равный с равными, как товарищ. Несмотря на его такт, в нем была однако какая-то жестокость силы, которая сама неудержимо стремится вперед и толкает перед собой других.

Об их казни я узнал не скоро, так как родные скрывали от меня этот факт. Но в тюрьме пронесся смутный слух о ней. Уголовные, разносившие нам пищу и кипяток, как-то шепнули мне: «Сегодня двух казнили». Уже долго спустя один солдат-жандарм, дежуривший при осужденных по делу 1 марта, передал мне кое-что о последних минутах их жизни.

Все они содержались в Доме предв[арительного] заключения, мужчины – в нижнем этаже, в одиночках. Ночь перед казнью один Кибальчич провел спокойно – спал, как всегда. Все другие не спали. Желябов ходил возбужденно по камере. Когда Перовскую вывели во двор, где ее уже ждала позорная колесница, она побледнела и зашаталась. Но ее поддержал Михайлов словами: «Что ты, что ты, Соня, – опомнись». Этот оклик привел ее в себя: она справилась с минутной слабостью и твердо взошла на колесницу. <…>

Печатается по: Былое, 1906, № 5, с. 152–162.