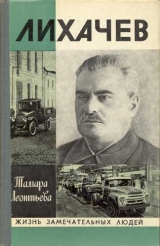

Текст книги "Лихачев"

Автор книги: Тамара Леонтьева

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)

Глава тринадцатая

1

Завод – это как бы целое государство.

Свое здравоохранение – поликлиника, профилактории; торговля, просвещение, культура, финансы, общественный порядок, печать: своя многотиражка; совхозы, снабжающие завод молоком и овощами; подшефные колхозы, которые также постоянно требуют внимания и заботы директора, особенно если он член ВЦИКа.

Лихачеву приходилось быть не только директором, но и завхозом, и. комендантом, и бухгалтером, и судьей.

Однажды напечатали в стенной газете очерк о директоре – «Море было его мечтой».

– Море?! Какое море?.. Когда это было? – смеялся он.

Если у него и была теперь какая-либо мечта, то это была мечта о часовом графике, без которого не может существовать массово-поточное производство, о взаимозаменяемости частей, о перевоспитании сезонников.

При таком положении дела кадры решали вес. Нужны были опытные люди, способные овладеть новой техникой.

Старые инженеры не имели каких-либо практических навыков в области массово-поточного автомобилестроения. Во всей стране трудно было найти таких инженеров, опыт которых позволил бы поручить им организацию и управление гигантскими автомобильными и тракторными заводами, которые теперь, в первой пятилетке, предстояло построить.

Старые инженеры еще не видели таких заводов и, естественно, понятия не имели, как управлять ими. Они не знали, что решение каждого технического вопроса предполагает отныне умение рассмотреть его в связи с другими социальными и политическими вопросами.

Он, Лихачев, должен был все же найти таких людей, и лучше молодых людей, на техническое разумение и опыт которых можно было положиться. На заводе были молодые инженеры, которые заставляли считаться с собой. К ним прислушивались. Они получили техническое образование, окончили МВТУ, получили дипломы. Но разве только их теоретические знания сопротивления материалов, или металлографии, или механики были прежде всего нужны для того, чтобы руководить передовыми предприятиями?

Их нужно было еще воспитать, научить работать в коллективе, сделать заводскими людьми.

Словом, нужно было готовить умелые руководящие кадры для всех ступеней управления, но, пожалуй, прежде всего нужно уметь видеть способных организаторов возле себя и уметь выдвигать их, показать и передать их опыт.

Главный инженер Владимир Иванович Ципулин был полностью погружен в дела реконструкции завода. Техническим директором был Виктор Герасимович Лапин.

Между ним и Лихачевым вспыхивала зачастую такая словесная дуэль:

– Все это теперь очень просто, – говорил заносчиво Лапин. – Несколько контролирующих машин способны создать воспитывающую «обстановку доверия», столь необходимую для организации и управления предприятием.

– Вот как?! – воскликнул Лихачев. – Хотел бы я посмотреть на эту машину. Да, вы, Виктор Герасимович, оказывается, Манилов. Нет… Пока вместо меня самого не доставили машину, я предпочитаю найти людей.

И он нашел их.

2

Василий Александрович Чернушевич, сыгравший в деле становления завода большую роль – с его именем была связана организация механизированной литейной ковкого чугуна, рассказывал, как на вопрос Лихачева: «Хотите ли вы у нас работать?» – он дал сразу положительный ответ, хотя твердого решения у него тогда не было. Он пришел на завод только «посмотреть».

С того первого момента, как Чернушевич в сопровождении Виктора Герасимовича Лапина, своего старого школьного товарища, прошел по территории завода, он влюбился в завод. Накануне революции он окончил Киевский политехнический институт и работал на заводах «Красный пролетарий» и «Красный профинтерн». Это были небольшие предприятия.

Его взволновало то, что Лапин предлагал ему теперь строить литейную на этом автомобильном заводе и показать, на что он способен.

В первый день Лапин и Чернушевич долго искали Лихачева и нашли его наконец в механосборочном. Лапин выдвинул Чернушевича вперед и сказал Лихачеву:

– Вот, Иван Алексеевич, это и есть тот человек, о котором я тебе говорил. Инженер-литейщик.

– Очень хорошо, – кивнул Лихачев и взглянул на Чернушевича. – Хотите у нас работать? – спросил он просто.

– Желание большое, только меня могут не отпустить, будут чинить препятствия, – сказал Чернушевич. – Не так-то просто.

– Ничего. Мы добьемся. Было бы желание с вашей стороны.

Желание, безусловно, было. И Лихачев добился. Прошло очень немного времени, и Чернушевич стал человеком «лихачевской ориентации».

Лихачев предугадал это. Он сразу же спросил:

– Как вы думаете, с чего нам нужно начинать?

– Начинать нужно со стали, – твердо сказал Чернушевич. – Стали у иас до сих пор нет.

– Как это? – воскликнул Лихачев. – Вы думаете, мы на импортной стали будем работать?

Лихачев был твердо убежден, что качество металла советских заводов выше, чем у стали, которую варили европейские передовые заводы. Завод АМО получал материал из Германии, Польши, Чехословакии и Швеции. Польский материал последней партии был забракован на все сто процентов. Получили сталь из Чехословакии – всю целиком забраковали. Даже лонжеронную немецкую браковали на 30 процентов.

Когда на АМО привезли мариупольскую сталь, то против всех ожиданий из двух тысяч листов только десятка полтора было выкинуто по вине материала. На «Красном Октябре» прекрасно варили хромоникелевую сталь. «Серп и молот» варил сталь не хуже, чем немцы.

Рассказав об этом, Лихачев спросил с откровенной улыбкой:

– Это факты или нет?

– Наша сталь, может, и хороша, но ее нет, – проворчал Чернушевич. – У нас и скрапа нет, и заводы черной металлургии отстают. Вы это и сами знаете. Правда, в последнее время мы из Германии получаем никуда не годный материал. Но они умеют делать и хороший. Например, ванадиевую сталь.

– А зачем вам ванадиевая сталь?

– Форд применяет. Я вам говорил…

– Лет двадцать назад применял, – возразил Лихачев. – Какую теперь применяет? Не знаю. Вот погодите, поедем – и узнаем.

– Куда поедем?

– В Америку поедем. Я тоже с детства мечтал в Америку ехать. Интересно!

– Еще бы!

– С этого, пожалуй, и надо будет начинать, – сказал Лихачев.

Глава четырнадцатая

1

Выводы комиссии Н.И. Подвойского, присланной на завод из ЦКК ВКП(б), говорили о слабости партийной работы.

– Партийность – это главное, – сказал на партсобрании Серго Орджоникидзе. – Тот хозяйственник, тот директор, тот начальник цеха, который умеет противостоять, сохранить целиком свое партийное нутро по-большевистски, тот молодец. А тот, кто сбивается с этого пути, из того ничего не выйдет. Партийность прежде всего.

В связи с этим в августе 1928 года на завод для укрепления партийного руководства был прислан Рогожско-Симоновским РК ВКП(б) Сергей Степанович Игнатов.

Он прошел тот же путь, что и Лихачев, – увлекался автомобилями, служил в армии шофером, вступил в партию в 1917 году, участвовал в гражданской войне, работал в органах ВЧК.

Казалось, при таком сходстве биографий им легко будет работать вместе. Но все это без учета характеров, верней, разницы характеров. А это было причиной многих случаев нарушения единоначалия, подмены распоряжений директора.

1929 год был для Лихачева завершением первого этапа пути, когда можно было подводить итоги и извлекать уроки из своих успехов и из своих ошибок.

Срок окончания строительства завода АМО по проекту Ципулина был утвержден 1 января 1929 года. Андрей Никитич Прокофьев, управляющий трестом «Строитель», строил по «горячим» чертежам. Сегодня доставлен чертеж, завтра начинают работать. Именно поэтому строительство велось весьма неровно. Расширение главного корпуса уже закончилось, а к кузнице только приступали. Но так или иначе, дело близилось к концу.

И вдруг за несколько дней до конца срока, в декабре 1928 года на заводе была получена телеграмма от председателя Автотреста из Нью-Йорка.

Сорокин извещал, что строительство по проекту Ципулипа нужно приостановить. За границу никого не посылать. От закупки нового оборудования воздержаться.

На заводе это вызвало шум, споры и сумятицу.

Ципулин ориентировался на серийное производство немцев и на их масштабы выпуска. Работники завода, вернувшиеся из Германии с завода «Мерседес», поддерживали его и стойко держались понравившейся им технологии. Строительство было почти полностью закончено.

И вот приостановить!

Почему? Этого пока никто не знал, но следовало предполагать, что председатель Автотреста ориентируется отныне на производство американцев. По крайней мере, письма, которые Лихачев и Ципулин получили от своего начальника из Нью-Йорка, свидетельствовали о том, что он нашел автомобильную промышленность Америки далеко ушедшей вперед и что европейские методы производства – это уже вчерашний день автомобилестроения.

В последнем письмо Марк Лаврентьевич юмористически описывал свою попытку обратиться к фирмам «Крейслер» и «Дженерал Моторс» за технической помощью и советом. Крейслер встретил его вопросом: «Москва собирается выпускать четыре тысячи машин в год?.. – удивился он и расхохотался. – Всего четыре тысячи! Не все ли равно, как их выпускать?»

Ципулин горестно соглашался, что просить технической помощи у американских воротил при столь мизерных масштабах просто смешно.

Наконец Сорокин прислал решающее письмо на роскошной бумаге с водяными знаками. В нем он сообщал, что выбрал примерный образец машины, называемый «Автокар», и просил санкционировать этот выбор. Он прилагал фотографии машины.

Лихачев хотя и понимал, что Сорокину важно получить согласие директора завода, но дать оценку «Автокару» по фотографии отказался.

Председатель Автотреста со свойственной ему самоуверенностью пренебрег этим. Он купил машину и решил везти ее в Москву на свой страх и риск.

Следующее его письмо было предельно официальным. Он сообщал, что ему удалось достигнуть принципиального согласия целой группы американских автостроителей, которые хотят оказать АМО широкую техническую помощь. Во главе их стоит известный американский инженер Брандт, имеющий в Нью-Йорке собственную фирму. Он берется разместить в габаритах, предусмотренных Ципулиным, оборудование для выпуска 25 тысяч автомашин в год.

Самоуверенные слова американца, должно быть, нравились Сорокину, и он подчеркнул их, сопровождая восклицательными знаками.

Двадцать пять тысяч машин!!!

Это казалось невероятным.

Ципулин засмеялся.

– Как это вы любите говорить, Иван Алексеевич, подождем, дорога котомку увяжет!

– Что правда, то правда, – сказал Лихачев. – Подождем.

Ждать пришлось недолго.

2

Месяц спустя Сорокин вернулся из Америки и привез образец «Автокара». Лихачев сразу же помчался в Автотрест смотреть машину. Но оказалось, что «Автокар» еще не прибыл, его только обещали доставить в ближайшие дни. Марк Лаврентьевич был обижен: почему не ответили на его письмо и не сообщили, согласны ли с выбором машины. Конечно, он обошелся и без этого согласия, но, увидев Лихачева, прежде всего напомнил:

– Я ждал вашего ответа!

– Что же можно было ответить? – нахмурился Лихачев. – У нас ни чертежей, ни исходных технических данных, ничего нет… по фотографии?

Сорокин уклонился от прямого ответа и спросил:

– Семенов говорил тебе, что американцы приедут в первой половине августа. Хорошо бы обеспечить к их приезду все необходимые материалы, чтобы они сразу приступили к делу.

– А что же будет с проектом Владимира Ивановича?

– Он не возражает. Он нам и проект свой посылал в Германию. Брандт с его проектом познакомился. Когда они приедут, будут руководить нашими инженерами, то всю реорганизацию закончат в шестнадцать месяцев.

– Вот как! – воскликнул Лихачев. – Они собираются нами руководить?

– Наши инженеры не останутся в претензии, – сказал Сорокин. – Платить будем аккордно… Это им будет выгодно. По крайней мере, той группе товарищей, которые захотят работать под началом американцев.

– Ах, выгодно?! Бывает, пошел по шерсть, а воротился стриженый.

– Конечно, выгодно, – сказал Сорокин, не поняв иронии. – Надо, чтобы они пообтерлись около американцев и приобрели новые навыки работы. Проведем реорганизацию не только производства, но и системы учета, бухгалтерии, нормирования.

– Понятно, – твердо сказал Лихачев. Сорокин опешил от его отчужденного тона.

– Постой, постой. Я тебя что-то не пойму.

– А что тут понимать, Марк Лаврентьевич. Посмотрим раньше, что это за проекты. И что это за американцы. Приезжали уже тут американцы.

– Ты не сердись. Они тут совершенно ни при чем. Они народ подневольный.

– Я на них и не сержусь, – сказал Лихачев, подумав. – Но почему этот подневольный народ должен руководить нами? Я всегда спрашиваю, – сказал он, – зачем они за это берутся. В чем их выгода?

– Просто им нужна работа.

– Кому? Брандту? Вы говорили, что у него своя фирма.

– А фирме разве не нужны заказы?.. На них сердиться не надо. Они мыслят иными категориями.

– Я знаю, – сказал Лихачев. – Я вижу, что нам надо было сначала изучать азбуку капитализма, а потом уж азбуку коммунизма, а у нас все шиворот-навыворот получается.

– Что касается меня, Иван Алексеевич, то должен тебе сказать, что азбуку капитализма я хорошо освоил, – с оттенком обиды сказал председатель Автотреста.

Лихачев вздохнул, вспомнив, что Сорокин и в самом деле прожил в Америке много лет и, следовательно, не мог не быть знаком с теми традиционными явлениями беспощадной капиталистической действительности, которые он называл «азбукой капитализма».

Сорокин задумался и после длительного молчания начал говорить необычно для себя, осторожно, подбирая слова:

– Смотря что ты называешь азбукой. Вот был у меня знакомый мастер в Питтсбурге. У него были ученики, и для них он разработал азбуку. Она, пожалуй, и для нас годится.

Глядя на Лихачева, он начал припоминать, переводя с английского на русский;

– Вот какая это была азбука. Мы не должны давать задание, выполнять которое не научили. Мы должны знать, к чему стремимся, чему хотим научить. Надо идти от простого к сложному и знать переходные звенья. Работать нужно правильными приемами: сначала точность, потом скорость. Завод не должен доучивать… Словом, а, б, в, г, д… полная азбука.

– Вес это правильно, только почему же завод не должен доучивать? – перебил его Лихачев. – Наш завод обязательно должен доучивать.

– А выработку кто должен давать? Ты будешь доучивать, а кто будет давать выработку? – засмеялся Марк Лаврентьевич.

Что и говорить… Марк Лаврентьевич освоил эту «азбуку». Выгодно… Невыгодно… В Америке завод в первую очередь должен был давать прибыль. Но… наш завод должен был одновременно и учить. Лихачев уже собирался организовать в будущем и ФЗУ и техникум. Может быть, завод в Америке и не должен доучивать, он уволит недоучку. А здесь он должен доучивать и даже воспитывать, должен, чего бы это ни стоило.

Лихачев и сам доучивался. На обширном директорском столе всегда лежали аккуратные – аккуратность была свойственна Лихачеву во всем – стопки книг с закладками. «Сопротивление материалов», «Металлография», «Теоретическая механика». По утрам к нему приходили преподаватели. Занятия эти, тесно увязанные с практикой, дали Лихачеву возможность поступить позже на заочное отделение Промакадемии.

Значит, можно было учиться и доучиваться.

И в дальнейшем жизнь постоянно показывала Лихачеву, что между «азбукой капитализма» и «азбукой коммунизма» всегда было различие, и он безошибочно определял, в чем это различие состоит.

Нет… Завод должен был доучивать.

Глава пятнадцатая

1

2 апреля 1929 года в 6 часов вечера партбюро завода с активом слушало сообщение Сорокина о результатах его поездки в Америку во главе правительственной комиссии. Марк Лаврентьевич пробыл за границей десять месяцев. Задача, которая была поставлена перед ним правительством, заключалась в том, чтобы найти наиболее дешевую и современную модель грузовой машины. Хотя в проекте Ципулина и был взят курс на АМО-Ф-15, Ципулин и сам рассчитывал на то, что можно будет изменить тип машины, если удастся найти новую модель.

Сорокин считал, что «Автокар» и была та самая искомая машина.

На партбюро присутствовало 79 коммунистов. Вели протокол по очереди.

Сорокин попросил разрешения делать доклад сидя. Он открыл свой превосходный портфель с позолоченными застежками, вынул записную книжку, положил сверху паркеровскую зеленоватую перламутровую ручку с золотым пером и сказал:

– Товарищи! Мы долго искали дешевую и современную модель грузовой машины. К сожалению, хороших грузовых машин в Америке нет.

Эти слова были встречены удивленными усмешками. Из общего шума выделился голос секретаря партбюро Игнатова:

– А какие машины вы считаете хорошими?

– Хорошими мы считаем машины, годные для наших дорог, – отвечал Сорокин холодно. – Машины грузовые, без всякой смеси с легковыми. Модель должна быть чисто грузовой. Но вы меня не перебивайте.

То, что Сорокин говорил, сводилось примерно к следующему: массово-поточное производство – вот что было технической стороной сегодняшнего дня в Америке. Статистические сведения показывали, что в 1910 году Форд выпустил 35 тысяч автомобилей, в 1920 году больше миллиона, а в прошлом году – уже 3 миллиона.

– Три миллиона автомобилей в год, товарищи! – сказал Сорокин с восторгом и придыханием.

Было видно, что он достиг цели. Цифры произвели ошеломляющее впечатление. Каждый хотел понять, за счет чего, собственно, американцы в течение пятнадцати лет могли добиться таких решающих результатов. Судя по литературе, которая была известна о работе американских заводов, этот феноменальный рост выпуска автомобилей был возможен только потому, что предприниматели и Форд прежде всего не замыкались внутри себя.

– Мы должны немедленно отказаться от универсализма производства, который господствует на наших автозаводах, – сказал Сорокин. – Мы должны поставить конвейер и организовать производство ряда деталей и агрегатов не только у себя, но и на других заводах-смежниках. Одновременно мы должны также широко использовать заграницу в качестве поставщика некоторых материалов, полуфабрикатов, деталей и агрегатов автомобиля. Сборка «Автокара» поможет нам накопить опыт, научиться работать ритмично.

Лихачев и Игнатов переглянулись.

Это был старый и важный спор… Спор о «третьем источнике».

Сорокин и на этот раз ставил в качестве первоочередной задачи использование этого «третьего источника» – зарубежных фирм как поставщиков деталей и агрегатов он не раскрывал или просто не задумывался над политической стороной дела.

Лихачев не мог не обратить внимания на неизменность ошибочной, как он считал, точки зрения председателя Автотреста. Ему были и раньше известны не только высказывания Сорокина по этому поводу, но даже две его докладные записки о перспективах автостроительства.

В первой докладной Сорокин писал: «Мы считаем нужным привлечение иностранных специалистов, причем одной из форм компенсации за услуги… может стать закупка импортных частей для сборки автомобилей на наших заводах».

Во второй докладной, развивая свои взгляды на пути развития автопромышленности в СССР, Сорокин писал: «Поскольку отныне ставится задача создания автопарка более интенсивными темпами, необходимо… более широкое использование заграницы в качестве источника сырья, полуфабрикатов, деталей и агрегатов… Эти агрегаты надлежит ввозить в течение ближайших нескольких лет, до тех пор, пока минет в них необходимость…»

Эта точка зрения решительно расходилась с ленинской постановкой вопроса. Ленин везде и всюду подчеркивал необходимость изучения последних достижений науки и техники в странах капитализма для применения их на наших заводах и фабриках, с учетом наших возможностей. Главнейшим условием, с точки зрения Ленина, являлась такая форма связи с заграницей, которая полностью исключала бы возможность попасть снова в зависимость к иностранному капиталу.

Предложения Сорокина находились также в прямом противоречии с решениями XIV съезда партии, знаменовавшими новый этап в разработке теории и практики социалистической индустриализации нашей страны.

Если и прежде говорилось о необходимости высвобождения от импортной зависимости, то теперь эта задача была поставлена во главу угла. Надо вести экономическое строительство под таким углом зрения, чтобы СССР не мог превратиться в экономический придаток к капиталистическому мировому хозяйству, подчеркивалось в резолюциях съезда.

СССР должен был превратиться… из страны, ввозящей машины и оборудование, в страну, производящую машины и оборудование. Такова была волнующая перспектива, которая радовала каждого коммуниста, каждого советского человека, а Сорокин даже не упомянул о ней ни в одной из своих докладных. Не сказал он об этом и сейчас.