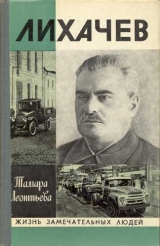

Текст книги "Лихачев"

Автор книги: Тамара Леонтьева

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)

Глава пятьдесят первая

1

В тот же день на завод пришел и Фома Семенович Демьянюк. Это была даже не встреча, а та самая случайность, которую философы называют «непознанной необходимостью».

– Ухожу на фронт, Иван Алексеевич, – сказал Демьянюк. – Пришел с вами попрощаться. Не поминайте лихом.

Он сказал это с перехватом дыхания.

«Я вам создал дивизию, а воевать будете сами», – вспомнил Лихачев теперь уже без всякой злобы.

– Ну вот еще, – сказал он, – кто это вам сейчас позволит. Никуда вы не поедете. Останетесь здесь, где вы необходимы.

– Необходим?.. Позвонили бы, если бы я был так необходим.

Лихачев не захотел этого услышать.

– На ловца и зверь бежит, – сказал оп. Фома Семенович усмехнулся.

– Иван Алексеевич! Я пока не инвалид. Это вы меня в тылу, что ли, хотите оставить?

– Я знаю, что говорю, – нахмурился Лихачев. – Зачем в тылу? Москва – это фронтовая зона.

И добавил:

– Вы нужны заводу. Понимаете?

– Нужен?

– Да, нужен! Очень нужен! – сказал Лихачев. – Необходим.

Слово – мощное оружие. Нельзя сказать, что Иван Алексеевич сам всегда понимал это. Когда-то Степан Никонович Тарасов предупреждал его, что «слово ранит», тогда Лихачев соглашался, что слово может ранить, но может и «возвышать, вдохновлять и окрылять», так он говорил.

В данном случае слово «необходим», сказанное Лихачевым, для Фомы Семеновича было решающим. Оно поднимало и окрыляло.

Лихачев и Демьянюк посмотрели друг на друга с тем особенным чувством, с которым могли встретиться глазами только старые товарищи.

2

Фома Семенович Демьянюк вернулся на завод в качестве главного технолога.

По просьбе Лихачева именно он и занялся переводом на поток минометов и ППШ.

Пулемет-пистолет системы Шпагина для Фомы Семеновича представлял особый интерес. Научный, интерес. Одним из бесценных качеств автомата, созданного Шпагипым, выгодно отличавшим его от автомата Дегтярева – ППД, – была его более высокая технологичность, меньшая трудоемкость. Многие детали своего автомата Шпагин сконструировал с расчетом на штамповку. В этом он значительно опередил технологию своего времени.

Именно эту особенность конструкции ППШ не мог не заметить такой талантливый инженер, как Фома Семенович Демьянюк.

В начале 1942 года завод уже перекрыл отставание по минометам и ППШ. В этом есть, конечно, заслуга Фомы Семеновича Демьянюка с его полезным принципом «не останавливаться», который сам диктовал законы управления социалистическим предприятием.

– Никакой заслуги Демьянюка в этом нет! – говорит кое-кто и сейчас весьма сердито. – Не он один этим занимался.

Конечно, Демьянюк был не один. Но можно ли отрицать, что только с возвращением на завод Демьянюка в качестве главного технолога началась кропотливая работа по переводу военного производства на поток, что казалось Лихачеву самым главным в это время? Переработка чертежей, изготовление всех деталей по строгим допускам, обеспечение полной взаимозаменяемости деталей, исключение на сборке каких бы то ни было пригоночных работ – вот какие задачи поставил перед инженерами главный технолог.

Вот как сам Демьянюк писал в своих воспоминаниях об этом времени:

«Переработку чертежей взял на себя главный конструктор Б.М. Фиттерман. Отстрелом образцов ведал Ю.И. Рубчак. Согласование образцов производили Фиттерман, Рубчак и в наиболее спорных случаях – я, В.Н. Тахтаров и И.А. Лихачев… В цехе ППШ подготовку производства вел начальник техчасти Е.Е. Ракитский, в цехе минометов – Л.Л. Рождественский. Коренным образом была переделана технология изготовления отдельных деталей. Многие операции были переведены со станков на прессы; грубые кузнечные заготовки перевели на точно-штамповальные и на специальные станки… Спроектировали и изготовили высокопроизводительные приспособления для станков, обеспечили взаимозаменяемость деталей и, наконец, организовали конвейерную оборку ППШ на ленточном конвейере. После этого выпуск ППШ стал быстро расти…»

Что означал в те дни для нашей страны перевод ППШ на массово-поточный метод производства, дают представления воспоминания маршала Г. К. Жукова, в которых он писал: «…Дело доходило до того, что каждый раз, когда нас вызывали в Ставку, мы буквально выпрашивали у Верховного Главнокомандующего хотя бы 10–15 противотанковых ружей, 50—100 автоматов ППШ…»

Трудности перевода производства ППШ на конвейер заключались не только в разработке технологической документации, в подборе и монтаже оборудования. Главная трудность заключалась в освоении конвейера, в обучении и подготовке кадров рабочих и мастеров.

В это суровое военное время проблема рабочих рук была проблемой номер одни. Нелегко было профессиональную подготовку и обучение новых рабочих, вчерашних школьниц и домохозяек, проводить одновременно с выпуском продукции, с выполнением плана. Вот почему так охотно поддержал и одобрил Лихачев инициативу комсомолок Тани Фроловой и Ани Селивановой в организации женского конвейера по сборке ППШ. Не считаясь со временем, сутками не уходили они из цеха, увлекая за собой своих подруг, пока женский конвейер не стал лучшим и пока маловеры, твердившие, что «нельзя столь ответственную работу поручать девчонкам», не была посрамлены и не признались в том, что они ошибались.

3

Непосредственная угроза Москве миновала в декабре 1941 года. Торопя время, Государственный Комитет Обороны б января 1942 года принял решение о восстановлении производства грузовых машин ЗИС-5 на Московском автозаводе. Срок восстановления цехов был определен «16 марта 1942 года… с доведением к 1 мая выпуска до 100 машин в сутки». 8 января 1942 года в Челябинске, Ульяновске, Миассе, Шадринске обсуждали телеграмму Лихачева с литером «правительственная», требующую возврата в Москву оборудования автозавода. Речь шла о возвращении старого оборудования. Все новое было решено оставить на новых заводах-филиалах. 10 января, выступая на партактиве завода, Лихачев говорил: «Времени у нас мало. Задача поставлена перед нами большая, почетная и ответственная. Мы должны поднять все силы наших коммунистов, комсомольцев, всех беспартийных. Мы обязаны работать ночью я днем, помня, что завод является сегодня фронтом».

И вот 12 января тысячи рабочих рук на Урале и в Поволжье уже грузили оборудование. Одни станки и прессы отправляли обратно в Москву, другие оставляли на новых заводах.

В начале марта 1942 года эти новые заводы начали посылать свою продукцию фронту.

Больше того, уже в конце февраля Лихачев подписал приказ: «Считать Шадринский автоагрегатный завод действующим с 1 марта 1942 года».

А тем временем в Москве были созданы специальные группы для приемки возвращаемого оборудования. Для его перевозки в Москву правительство выделило 2500 вагонов. И с января по март в Москву прибыло 1199 вагонов.

Конструкторы создали новую модель грузовика военного времени ЗИС-5В.

– Кто хорошо знает свою работу, тот хорошо знает и свои недостатки и возможности исправить их. Это создает уверенность в своих силах.

Так говорил Лихачев, подбадривая свою гвардию.

Фома Семенович Демьянюк оставался «на казарменном положении» и ни днем ни ночью не уходил с завода, одержимый мыслью доказать, что и невероятное возможно. Нет вещи, которая казалась бы невозможной. По крайней мере, Демьянюк наотрез отказывался считать что-либо невозможным. Если ему оказывали сопротивление, он шел к Лихачеву, которому ничего не нужно было пояснять. Они понимали друг друга с полуслова.

Главный технолог взялся, не нарушая темпов выпуска боеприпасов, минометов и ППШ, наладить поточный ьшуск автомобилей ЗИС-5В и полугусеничных ЗИС-42.

4

В 1942 году – а это был тяжелый, трагический, кровавый год – заводом было погружено и разгружено 2940 вагонов с оборудованием. И в Ульяновске, и в Челябинске, и везде, где шла не только обычная спешная работа по плану, отбирали и отправляли в Москву станки, моторы и другое оборудование, люди не спали сутками, занимаясь погрузкой и отправкой вагонов. Не обошлось, конечно, и без ошибок. В Москве пришлось разгрузить и вновь погрузить и переадресовать 957 вагонов ошибочно возвращенного оборудования.

Это очень усложнило дело и не могло не отразиться на состоянии оборудования. Прессы и станки, вернувшиеся на завод после нескольких перекантовок, требовали капитального ремонта. Пришлось создать специальный ремонтно-механический цех и организовать ремонтные базы.

А при этом цехи не отапливались, продолжительность рабочего дня не нормировалась, питание было плохое. Работали круглые сутки, не выходя из цеха. Те, у кого кончалась смена, уступали станки напарникам, а сами оставались тут же, в цехе, размещались для сна и отдыха. От такого режима работы и питания у многих отекали руки и ноги. Чтобы как-то поддержать людей, каждый раз после окончания смены, когда рабочие устраивались на отдых и сон, им развозили на электрокарах дрожжевой бульон, мутновато-серую жидкость с неприятным запахом. Это был приготовленный на сосновых иглах «витамин». По идее его изобретателей, этот бульон должен был возместить недостаток витамина С. Практически от этого бульона пользы, конечно, было мало.

Если учесть все это, не покажется удивительным, что, несмотря на усилия Лихачева, сроки восстановления автомобильного производства на заводе, установленные Государственным Комитетом Обороны, не были выдержаны.

Лихачев отдавал себе отчет в том, что это значит. Он проиграл сражение.

11 апреля 1942 года партком обсудил вопрос о ходе выполнения решения ГКО и, конечно, нашел виноватых. Все цеховые парторганизации обсудили решение парткома и также нашли виноватых. И хотя 14 апреля в специальном распоряжении по заводу было сказано об ошибках и была изложена конкретная программа действий по восстановлению цехов, ни в апреле, пи в мае люди с этой работой не справились.

Только в июне 1942 года завод начал выпускать машины ЗИС-5В. Только в июне 1942 года!..

Теперь, когда вся эта напряженнейшая боевая деятельность завода уже давно ушла со страниц заводской многотиражки на страницы книги «История завода», вызывает глубочайшее удивление не то, что люди справились с опозданием, но то, как могли обычные люди, не гиганты, не титаны, проделать всю эту грандиозную работу.

В течение 5 календарных военных месяцев организовали 20 цехов, расширили производство 5 действующих цехов, подготовили около 300 тысяч квадратных метров производственных площадей, погрузили, разгрузили, установили и пустили в ход 3080 единиц производственного оборудования.

Именно это было, очевидно, принято во внимание правительством, когда 17 апреля 1942 года большая группа работников завода за выполнение заданий правительства по производству минометного вооружения была награждена орденами и медалями. Лихачев был награжден орденом Трудового Красного Знамени, Тахтаров и Горошкин – орденами Красной Звезды.

3 июня 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР весь коллектив завода был награжден орденом Ленина за образцовое выполнение заданий правительства по выпуску оборонной продукции.

20 июня 1942 года, когда в Кремле делегации Московского автозавода вручали орден Ленина, Лихачев произнес небольшую речь;

– Когда в 1931 году у нас в Москве и в Сталинграде впервые пускали конвейер, – говорил он, – то за рубежом писали, что верховные комиссары-де всерьез полагают, будто тысяча необученных подростков, из них 35 процентов девушек, смогут скопировать методы Форда, основанные на опыте целого поколения, на высокой квалификации инженеров и мастеров, хорошо оплачиваемой рабочей силе и первоклассных материалах. И они смеялись над нами. А необученные подростки и девушки выучились, стали мастерами высокой квалификации, передали свой опыт другому поколению. Вот и теперь я, откровенно говоря, тоже не знал, как наши девочки и мальчики будут работать, по других девочек и мальчиков у меня не было. А как они работали, теперь уже все знают. Мы можем гордиться нашей молодежью.

Во втором квартале 1942 года завод стал дополнительно производить сборку импортных автомобилей повышенной проходимости, закупленных Советским Союзом в США для нужд действующей армии. В основном это были трехосные армейские автомобили «студебеккеры». Собирались также автомобили «джеме» и «додж».

Сборка импортных автомобилей была трудным делом. Вместо сборки уже известным способом «на козелках» и тележках технологи, конечно, предложили сборку на конвейере. И вскоре заводская многотиражка сообщала:

«Провели пробную сборку, отработали процесс, и после этого сборка протекала спокойно, ритмично. Стоимость ее оказалась минимальной. Принятый метод позволил быстро нарастить выпуск машин…»

Глава пятьдесят вторая

1

Не только по распорядку дня, как это было когда-то, но и по внутренней убежденности в необходимости самому увидеть все, что делается в цехах, Иван Алексеевич ходил по заводу каждый день.

Теперь считается, что при современной системе организации и управления директору не обязательно делать такие обходы завода, вникать во всякие мелочи производственного процесса, считается, что это нерациональная трата его сил и возможностей.

Однако во время войны так же, как и в мирные дни, Лихачев по-прежнему появлялся в цехах в одно н то же время.

Лихачеву хотелось каждого спросить, «как дела».

И если он спрашивал, это не было простой формальностью. Его в самом деле огорчало, что у человека запавшие глаза, хмурость, озабоченность или колючий взгляд.

Почему? В чем дело? Он не спрашивал при всех. Нет, он просил зайти к пему в кабинет. Таких же регулярных и систематических обходов, как говорил Лихачев, он требовал от всех руководителей завода, непосредственно ему подчиненных.

Начальник производства Кузнецов писал в своих воспоминаниях, как он однажды, в вечернюю смену, пришел в литейный цех № 2. Было холодно, отопление не работало, в цехе горели костры, а вокруг сидели рабочие и грели руки над пламенем, как в лесу.

Алексей Васильевич доложит Лихачеву. Секретарь парткома Горошкин добавил, что он то же самое наблюдал ив кузнечном цехе. Иван Алексеевич тут же обратился в СНК и в ЦК партии. Через несколько дней был решен вопрос об увеличении хлебного пайка для заготовительных цехов, о дополнительном питании и производстве дрожжей – источнике витаминов военного времени.

«Начальнику медсанчасти поручено было выявить людей, которым необходимо дополнительное питание…» Но едва ли нужно было «выявлять». Все нуждались в дополнительном питании, и дирекция, партком, профсоюзная организация завода делали все возможное.

В январе 1942 года на заводе был организован отдел рабочего снабжения (ОРС), восстановлено подсобное хозяйство в совхозе «Васькино», который снабжал дополнительными продуктами столовые. Важнейшим источником снабжения рабочих продуктами явились индивидуальные и коллективные огороды завода.

2

Владимир Васильевич Мошкаркин, помощник директора, заслуженный мастер спорта, рассказывал автору этих строк, как в самые тяжелые годы Великой Отечественной войны, зимой 1941/42 года спортсмены работали на оставленном после эвакуации оборудовании. Шли исключительно военные заказы. Зная, как трудно приходится молодежи, Лихачев распорядился выдать всем ребятам – спортсменам и футболистам заводской команды «Торпедо» так называемые спецталоны. Спецталоны эти давали право на получение каши с маслом в столовой литейного цеха.

Когда футболисты приходили в столовую, то официантки, обращаясь на раздачу, говорили так: «Два спецталона в одну чашку для футболистов». Это Лихачев подкармливал ребят из директорского фонда, не забывал.

Было и так в те годы.

Молодые специалисты пришли на завод холостыми, а за время работы обзавелись семьями. Посыпались просьбы на имя Лихачева о предоставлении квартир. Об этом говорили везде, где только можно было, в Пролетарском райкоме и райсовете, в МК и МГК, на собраниях и в многотиражке, наконец в один прекрасный день Лихачев приказал собрать всех, кто требовал квартиры, у себя в кабинете. Набралось человек двадцать. Когда все собрались, Лихачев сказал, что сейчас они поедут выбирать квартиры, и приказал подать автобус. В этот автобус сел и сам Лихачев. За разговорами о предстоящем событии незаметно приехали в Кожухово.

Когда вылезли из автобуса, все были крайне удивлены, так как, кроме старых бараков, здесь никаких домов не было. Однако всей гурьбой зашли в первый попавшийся барак. Впечатление было ужасное. Темный длинный коридор, по обе стороны двери. Воздух спертый. Постучали в первую дверь. Открывает немолодая женщина, спрашивает:

– Чего надо? Кто вы такие?

– А вы кто? – спрашивают ребята.

– Да вот, работаю в третьем механическом.

– А где муж?

– Муж на фронте, а что?

– Хотим посмотреть, как живете.

– Вот, смотрите!

Вдоль одной стены клетушки четырехъярусные полати, на полатях ребятишки. Темно. Ребят пятеро.

– Где же вы сами-то спите?

– Здесь же и сама сплю. А самый малый в корыте. – И женщина выдвинула из-под нижней полки полатей корыто, в котором лежал годовалый ребенок.

Лихачев назвал себя:

– Я директор завода.

Женщина к этому времени находилась в истерическом состоянии и начала страшно ругать его.

– Директор, главное. Хорош директор! А ясли где? Думаешь, война все спишет?!

Распрощавшись кое-как, все вышли из комнаты. В коридоре Лихачев спросил:

– Ну что, пойдем в другие комнаты?

– Нет, все ясно, – отвечали молодые специалисты.

– Ну так как же с квартирами для вас будем решать? Подождете до конца войны? – спрашивал Лихачев по дороге к автобусу.

– Подождем! Подождем! – отвечали ребята.

– Я так и думал, – говорил Лихачев, по очереди обнимая ребят. – Подождем, дорогие вы мои. Да! Немного подождать придется!

Так рассказывал Владимир Васильевич Мошкаркин о «выборе квартир» в 1943 году.

Историй этих было у него множество, и каждая из них рисовала директора завода с новой, неожиданной стороны.

Однажды после очередной игры футболистов «Торпедо» с противником, которых все считали «слабаками», но которым зисовцы «продули», Лихачев собрал команду футболистов у себя в кабинете.

Ребята были подавлены проигрышем.

Больше всех переживал неудачу капитан команды, который сидел, низко опустив голову, и все время причитал:

– Надо же так слететь, надо же!

Действительно, после этого проигрыша команда «Торпедо» и в самом деле «слетела» со своего довольно высокого места в турнирной таблице.

Лихачев всячески успокаивал ребят, подбадривая, шутил, говорил, что это не «по-спортсменски», так переживать проигрыш, а что касается положения команды в турнирной таблице, то на это вообще не следует обращать внимания.

– Вот я в сороковом году летел с министра, – говорил он, – это как с тридцатого этажа. А тут ничего. На одну-две ступеньки ниже стали… Подумаешь!

3

Своих симпатий к футболу и к спорту вообще Лихачев не скрывал. Игры заводской команды «Торпедо» он старался никогда не пропускать. Когда удавалось выкроить час-другой и выбраться на стадион, непременно делал это в сопровождении друзей и обязательно брал с собой дочку.

В семейном альбоме Лихачевых много фотографий, на которых Иван Алексеевич спят то на лыжной прогулке, то на стадионе, в трусах и майке.

Анна Николаевна в своих воспоминаниях о Лихачеве рассказывала, как он очень любил кататься на коньках и привез из Норвегии ей и себе коньки.

«…Мы с ним вместе ходили на каток, там познакомились с Яковом Мельниковым, чемпионом мира по скоростному бегу на коньках. Любил Лихачев плавать, дружил с известным пловцом Н. Сухоруковым».

Именно при Лихачеве были построены заводской Дворец спорта и стадион, представлявшие собой крупнейшие спортивные сооружения столицы того времени.

Любопытен и характерен такой факт.

В 1949 году, когда проводилась подготовка к празднованию 25-летнего юбилея завода, снимался документальный фильм, посвященный заводу, Иван Алексеевич, знакомясь со сценарием этого фильма, предложил его автору обязательно включить кадры игры «Торпедо» на Кубок СССР,

Это были сцены «победного гола», и когда «качали» капитана команды Пономарева, и когда председатель Комитета по физкультуре Романов вручал Пономареву хрустальный кубок.

Глава пятьдесят третья

1

Победа Советской Армии под Сталинградом означала коренной перелом в Великой Отечественной войне.

Наступательные операции нашей армии, кроме увеличения выпуска вооружения и военной техники, требовали и увеличения выпуска автомашин.

Перед Лихачевым была поставлена задача – восстановить на московском заводе полный цикл автомобильного производства. Это означало в первую очередь необходимость организации на московском заводе самостоятельного производства моторов.

Задача эта оказалась чрезвычайно сложной. Не хватало станочного оборудования, инструмента и приспособлений, не хватало рабочих рук.

Станки и оснастка бывшего цеха «Мотор» были эвакуированы в Миасс. О реэвакуации их в Москву в 1942 году не могло быть и речи. Такое мероприятие сорвало бы налаженное производство моторов на Миасском моторном заводе. Фондов на приобретение нового отечественного или импортного оборудования также не было.

По подсчетам плановиков и технологов завода, для укомплектования цеха не хватало около 300 различных станков. Получить их было неоткуда.

Можно было рассчитывать только на более рациональное использование имеющихся станков и перераспределение их между цехами.

Этот вопрос стал главным предметом обсуждения на заседаниях парткома и партийно-хозяйственных активов завода.

Для улучшения дела Лихачев прикрепил многих руководящих работников к отдельным участкам. Главный технолог Демьянюк стал отвечать за линию блока; начальник производства Кузнецов – за линию коленчатого вала и шатуна.

Потеряв счет дням и ночам, трудились все начальники и мастера цехов, механики и слесари, сверловщики и токари.

Наконец 24 июля 1943 года с конвейера сошел первый мотор. С тех пор завод начал выпускать автомобили без помощи Миасского моторного завода. Из Миасса моторы шли отныне только в Ульяновск. В сентябре месяце цех «Мотор» перевыполнил задание. В декабре 1943 года цех собрал 1900 моторов.

За успешное выполнение задания правительства по выпуску автомобилей и заказов для фронта завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а около 400 работников завода были награждены орденами и медалями.

Лихачев был награжден вторым орденом Ленина, Демьянюк – орденом Красной Звезды.

Конец 1944 года был ознаменован для завода еще двумя важными событиями.

Двадцать седьмая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции совпала с 20-летием выпуска первых десяти советских автомобилей. Большие перемены произошли в жизни завода за эти годы. С конвейера завода сошло более 513 тысяч автомашин. Они прошли по дорогам воины, не посрамив своих создателей – автозаводцев. Не было армии, не было дивизии, где не воевали бы, не работали ЗИСы, Безотказно преодолевали они фронтовое бездорожье, болота и головокружительные подъемы и спуски в горах.

За 1944 год завод достиг 91 процента довоенного уровня производства. С первых дней 1945 года производство автомобилей становится вновь основным видом продукции. В эти дни изменился и внешний облик Москвы. Исчезли аэростаты воздушного заграждения, сняты были зенитки, не слышеп был их заградительный стрекот. Наша авиация безраздельно господствовала в воздухе. Вражеские самолеты не появлялись, да и не могли появляться над столицей.