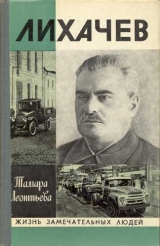

Текст книги "Лихачев"

Автор книги: Тамара Леонтьева

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)

Глава одиннадцатая

1

После того как Сорокин уехал за границу, Ципулин продолжал работать над проектом реконструкции, внося поправки и усовершенствования. 26 марта 1928 года МСНХ слушал вопрос «О капитальном строительстве завода АМО» и признал проект Ципулина правильным. Автотресту предлагали немедленно оформить договор с управляющим трестом «Строитель» Андреем Никитичем Прокофьевым для постройки и расширения цехов.

Пристройки… Прирезки… То ли дело было строить завод в широкой степи под Царицыном, все заново. О закладке этого завода, будущего Сталинградского тракторного, уже начали тогда говорить в Москве. Прокофьев жаловался Лихачеву – «то нет цемента, то кирпича, хоть бросай все и уезжай в Сталинград. Туда давно зовут». Но Лихачев, конечно, категорически возражал. Была начата пристройка к старой прессовой и к кузовному отделу, но рессорная пока оставалась прежней – повернуться негде. Между тем выпускали 2–2,4 грузовика в день, собирая их по старинке.

Старый знакомый зеленый грузовичок АМО-Ф-15 все еще бегал по Москве, вызывая удивление и улыбки. Но на разбитых дорогах Приуралья и этот грузовичок умилял, заставлял надеяться. На него делалась ставка.

Ципулин, видимо, рассчитывал, что потом, когда Прокофьев кончит строительство, можно будет спокойно подыскать новый, более современный тип машины.

Но спокойствия пока не предвиделось. На заводе с утра и до вечера царило общее возбуждение. Бесконечные телефонные разговоры, категорические вызовы в разные инстанции, нетерпеливые вопросы, шумные заседания, на активах и собраниях нескончаемые споры.

Госплан уже прислал заводу новую программу, равную проектному заданию – 4 тысячи машин, при работе в три смены.

Орджоникидзе встретил Лихачева на заводском партийном собрании и спросил:

– Ну как, Ваня, дела? Говорят, у тебя программа не выполняется.

Лихачев хмыкнул по своему обыкновению и вначале ничего не ответил. Редко кто, пожалуй, только один Серго называл его так запросто – Ваяя. Поэтому очень не хотелось говорить Серго то, что минутой позже он все-таки сказал:

– Чего же меня об этом спрашивать. Спрашивайте у Сорокина… Я разве мешаю? Меня сюда посадили, чтоб бумажки подписывать.

– Не выдумывай, пожалуйста! – ответил Серго. – Можно быть знающим инженером, но беспомощным администратором. А ты хороший командир…

– Ну и что? Командиров у нас много.

– Погоди!.. Ты своих инженеров мобилизуй. Вы сами говорили, что нужна организация массово-поточного производства, а не агитация-мобилизация.

На этом разговор и закончился, но вскоре Серго Орджоникидзе направил на завод комиссию ЦКК ВКП(б) во главе с Николаем Ильичом Подвойским – выяснить, почему в партийной организации завода не прислушиваются к критике, не умеют мобилизовать актив в помощь директору.

Тогда же к Лихачеву, как говорили, тоже по подсказке Серго, пришел начальник производства инженер Дмитрий Васильевич Голяев с предложением позаниматься с ним теорией. Голяев принес с собой на первых порах учебники математики и технологии металлов.

– Итак, начнем благословись?

Лихачев не только согласился, но ухватился за это предложение.

Несколько месяцев спустя Лихачев вызывал на соревнование за овладение теорией директора электрозавода Жукова и директора завода «Динамо» Новикова.

«Я никогда не руководил заводом путем подписывания бумажек, – писал оп. – Я чувствую, что мои технические знания далеко еще не достаточны. Я обязуюсь немедленно приступить и в течение года в максимальной степени овладеть техникой».

Начав с диаграммы плавкости «железо – углерод», он взялся за математику. Но прежде, чем приступить к выводу квадрата суммы и квадрата разности, пришлось повторять проценты.

Нужно ли говорить, что директора «Динамо» и электрозавода приняли вызов Лихачева.

2

В конце марта 1928 года из Берлина в МСНХ пришла телеграмма следующего содержания:

«Крупный профессор, специалист организации производства, согласился проконсультировать проект АМО, приехав в Москву. Может быть 5–6 дней. Просит уплатить проездные, стоимость жизни в Москве плюс тысячу марок за каждый день пребывания в Москве. Полагаю, поездка обойдется около 5 тысяч рублей. Я рекомендую. Посоветуйтесь с Семеновым и Лихачевым. Телеграфируйте до 5 мая согласие. Сорокин».

Семенов – заместитель Марка Лаврентьевича Сорокина – привез эту телеграмму из Автотреста на завод.

– Этот профессор дороговато просит, – с опаской сказал Лихачев. – Как ты считаешь?

– Зато, говорят, он бог поточного производства, – возразил Семенов.

Профессор приехал на завод 5 мая 1928 года.

Лихачев долго водил его по заводу. Старый профессор ходил легко и быстро. Останавливался то возле одного, то возле другого станка с тахометром в руках, задавал вопросы, обдумывал что-то и заносил в свою черную записную книжку. Он заметил, что на одних и тех же станках обрабатывают детали из алюминия и хромо-никелевой стали. Но алюминий допускает скорость резания, в 10–12 раз превосходящую скорость резания стали.

– Это очень грубая ошибка, – сказал он Лихачеву. – Станки должна быть разделены. Одни – для обработки стали, другие – для алюминия. Невозможно работать на одном и том же станке со скоростью двести метров в минуту, а потом десять метров в минуту. Вы теряете деньги и время.

«Деньги и время» было основное, из чего он привычно исходил. Ему бросилось в глаза, что темп работы на заводе АМО медленней, чем на заводах за границей.

– И ничем это не объясняется с точки зрения здравого смысла, – сказал он.

Лихачеву нечего было ответить.

Новые скорости уже владели не только Америкой, но и Европой, и повсюду выдвигали не только технологические, но и сложные социальные проблемы.

Профессор заметил, что на АМО при сборке употребляются зубила, напильники, шаберы и молотки, тогда как для сборки следует употреблять только гаечные ключи.

– Я видел в вашем прессовом цехе, – сказал профессор, – как на одном гидравлическом прессе штамповали детали по одной штуке в минуту, тогда как при правильном использовании пресса можно штамповать по семь-десять деталей в одну минуту.

И Лихачеву вновь нечего было сказать.

А старик смотрел на Лихачева и, пока молодой переводчик переводил на русский язык его замечания, качал головой.

– Помещение рессорной очень плохое, – сказал профессор, – а умение работать, знание дела, высокая производительность труда таковы, что приходится только удивляться. Заведующий цехом, видимо, очень крупный специалист, а его рабочие прямо-таки артисты, хотя им приходится многое делать вручную. Когда они получат настоящие машины, они достигнут необычайно многого.

Эти слова взволновали Лихачева и даже вогнали его в краску. В сутолоке будней он часто забывал похвалить людей за их умение работать, несмотря на то, что само руководство заводом не умело до сих пор обеспечить их настоящим оборудованием и настоящей организацией Дела.

– Это вы совершенно правильно говорите!

А профессор, радуясь, что его понимают, продолжал:

– Ваш выпуск в настоящее время колеблется между. 2 и 2,4 грузовой машины в день. Спрашивается: зачем при таком выпуске лежат у вас в цеху, лично мною подсчитанные, 210 чугунных блоков и еще больше держателей тормозных колодок и других частей автомобиля?

– Передайте ему, – сказал Лихачев переводчику, – что у нас пока не поточное, а серийное производство. Иначе у нас и быть не может.

– Нет, может! – возразил профессор. – Все-таки может быть иначе. Больше чем недельный запас деталей вам вовсе не нужен.

Лихачев никак не ожидал, что немец так быстро и точно сориентируется. Этот человек из того чуждого мира понравился ему. Старик не был капиталистом. Он просто зарабатывал на жизнь. У него были стоптанные ботинки и старый пиджак с потертыми до глянца рукавами. И вот он сумел показать, каким сложным делом является организация управления современным производством.

3

10 мая 1928 года профессор по просьбе Лихачева и Семенова сделал обстоятельный доклад инженерам, младшему техническому персоналу и мастерам московских заводов.

Собрание состоялось в большом зале Автотреста. Зал был битком набит. Даже в дверях стояли люди.

– Милостивые государыни и государи! Вы спрашиваете, как правильно организовать производство? Слово «организовать» происходит от слова «организм». Организм – это форма жизни. Завод тоже организм, состоящий из большого числа отдельных частей. Организм будет только тогда постоянно правильно работать, когда будет установлен режим его жизни. У завода, как и у человека, есть отдельные органы. У человека есть глаза, чтобы видеть, уши – чтобы слышать, руки – чтобы осязать. То же самое и у завода есть лаборатории, цехи. Если у человека есть мозг, то у завода есть центр, в который поступает информация и откуда отдают приказы, что нужно сделать и каким образом сделать. Эти приказы должны быть мгновенно выполнены производством. Каждое производство покоится на трех китах: подготовка, исполнение и учет.

С тех пор как Лихачев переступил порог завода АМО, для него не было вопросов более важных и значительных, чем вопросы организации. «Осуществимость социализма определится именно нашими успехами в сочетании Советской власти и советской организации управления с новейшим прогрессом капитализма», – снова и снова вспоминал Лихачев «Очередные задачи Советской власти». [9]9

В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т, 36, с. 190.

[Закрыть]

Слушая профессора, верней, его переводчика, Лихачев говорил себе:

– Подготовка, исполнение и учет. Ну что ж… Все это было и на заводе АМО. Но как все это выглядело? Планы, спускаемые Автотрестом, не были увязаны с реальными возможностями завода, трудоемкость каждой машины высокая – более двух тысяч человеко-часов. Детали делают грубо, допуски не соблюдают, доводят при сборке шабером и напильником.

Профессор говорил об этом очень популярно и образно.

– Допустим, вы штампуете банки для какао, – говорил он. – Крышки для них закрываются воздухонепроницаемо и стоят всего пять пфеннигов. Есть ли смысл подгонять вручную эти крышки к байкам?.. Никакого смысла! Но у вас на заводе АМО работают часами, чтобы соединить взаимозаменяемые части. Да… Вы скажете, что делаете автомобили, а не банки… Ну и что же? Для того чтобы делать автомобили, вы тем более не должны ничего подгонять вручную. Это удорожает с каждой минутой вашу продукцию и уменьшает прибыль. Если следить за этой работой с часами в руках, то можно подсчитать, насколько удорожает… и насколько уменьшает.

«Уменьшает прибыль!» Вот что было самым важным для представителя капиталистического мира. «Эта азбучная истина», – говорил он. В его глазах это было азбукой… «азбукой капитализма», конечно.

«Выгодно или невыгодно? Есть прибыль или нет прибыли… Но мы исходим из других азбучных истин», – говорил себе Лихачев, вспоминая, что еще в сентябре 1917 года в статье «Грозящая катастрофа и как с ней бороться?» Ленин писал: «Погибнуть или на всех парах устремиться вперед. Так поставлен вопрос историей». [10]10

В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 34, с. 198.

[Закрыть]

Бот что было самым главным, самым важным для Ленина, а вовсе не личная выгода, – плоская идея буржуазных предпринимателей.

Освоение поточного производства в СССР еще и не начиналось, а Ильич уже видел цепь автоматов, которые обеспечивали выполнение всех операций – от установки рамы на конвейере до запуска мотора. И Левин рекомендовал изучать Тейлора с его принципами технологической непрерывности.

Больше того, он рекомендовал даже «учиться социализму у крупнейших организаторов капитализма, у трестов». [11]11

В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, с. 544.

[Закрыть]Наряду с этим Ленин был убежден, что в социалистическом государстве любое производство можно будет облечь в какие-то новые формы, отличные от капиталистических, прежде всего тем, что они избавят рабочего ые только от зверской эксплуатации, но и просто от подавляющей власти капиталистической техники.

У Ленина не было сомнений в том, что в социалистическом обществе возникнут новые требования уничтожить отрицательные стороны конвейера: односторонность, монотонность, притупляющую расщепленность труда, разбитого на мелкие операции.

Вот почему Лихачев, думая о Ленине, все же напряженно и с интересом слушал то, что говорил чужеземный докладчик.

* * *

Когда разбор «подготовки, исполнения и учета работы» был закончен, профессор сказал:

– Я подхожу к концу доклада. Мне передали вчера лист с вопросами. На некоторые из них я уже ответил. Для ответа на другие я прошу дать мне срок в три месяца, и тогда, насколько это возможно, я отвечу на них. Председатель вашего треста просил меня высказаться прямо и откровенно. Я это выполнял, я не хотел никого обидеть и надеюсь, что этого не случилось. Что на заводе АМО особенно ценно для меня и что да меня произвело особенно сильное впечатление? Это прежде всего дух сплоченности в совместной работе. Поточное производство – это прежде всего коллективное производство, следовательно, организуя, его, вы сумеете развить ваш завод и всю вашу страну. Я пожелаю вам от всего сердца успехов в этом.

Стенографистки и переводчицы из Межрабпрома переглянулись и заулыбались старику.

Лихачев выждал конца аплодисментов и спросил:

– Извините меня. Но как вы думаете, что нужно нам сделать в первую очередь, чтобы, наш завод работал ритмично, пока даже при отсутствии поточной системы?

– Я вам ответил, – сказал профессор. – Есть законы организма. Их нужно изучать и понимать. Тогда то, что кажется вам стихийным, будет наверняка подчиняться вашей воле.

– Да, но как сделать, чтобы завод работал без срывов и провалов, – вот о чем я спрашиваю.

– Вы мне задали вопрос, на который всей жизни не хватит, чтобы ответить, – сказал профессор.

– Почему же?

– Я не видел в мире ни одного завода, директор которого сказал бы – у меня все в порядке, я могу спать спокойно, а производство будет работать.

Глава двенадцатая

1

Время, когда на завод АМО смотрели только как на ремонтные мастерские, прошло безвозвратно уже в 1928 году. Все пристройки были подведены под крышу. Был расширен главный корпус. Закончили и заново оборудовали здание заводоуправления. Был готов нефтепровод.

Постепенно стал нарастать и выпуск автомобилей. Если в 1924–1925 годах на заводе изготовили 100 автомобилей, то в 1927– 1928-м – уже 580 штук. Что же касается технологии производства, то она, несмотря на ряд хороших решений и консультаций, находилась пока почти на прежнем уровне. Автомобиль собирали, одевали, а он стоял неподвижно, и большое значение имело последовательное и непрерывное поступление на сборку деталей, чтобы люди не наступали друг другу на пятки.

Расширение завода по проекту Ципулипа подходило к концу, но и оно не обещало решительного поворота. Развитие автомобильной промышленности в целом по СССР сдерживалось не только организацией производства, но и низким уровнем развития металлургии и станкостроения. Не умели делать легированные стали, не освоили прокат тонкого листа, отставала стекольная промышленность, не было шарикоподшипников, асбеста, лакокрасок, электрооборудования, труб. Нельзя было ввозить все это… И не только потому, что платить приходилось втридорога, а прежде всего потому, что все еще существовала угроза потерять самостоятельность, сделаться придатком капиталистических государств.

Лихачев хорошо понимал это. По практически ему нужно было уметь пройти мимо этих справедливых обобщений, прикидываясь простачком, не ведающим субординации, бомбардировать телеграммами Автотрест, ВСНХ и МСНХ, а то и мимо начальства – непосредственно заводы, производящие шарикоподшипники, асбест и лакокраски, решетку радиатора, фары или тормозные' колодки и ветровое стекло. От него отмахивались. Его просьбы не считались важными. Самыми важными были заказы НКПС – вагоны для вывозки хлеба. Случалось, что его заказы, из-за несвоевременного выполнения которых могло остановиться производство на АМО, запросто передавали или НКПС, или Наркомзему.

Нужна была особенная, неповторимая энергия Лихачева, чтобы ездить не раз и не два, а 20 раз в ЦК, в МК, в ЦКК, в ВСНХ, или, как он сам говорил, «метаться с Варварки на Старую площадь и обратно», находить нужные партийные слова, яркие примеры, убеждать, требовать.

2

В 1928 году в Москву из Италии приехал Алексей Максимович Горький. 1 июня его встречали у ворот завода.

Горький побывал в цехах, осмотрел сборку автомобилей, познакомился с директором. В цехе «Шасси» был устроен митинг.

Писатель заметил, что теперь завод пошел далеко вперед, и сказал об этом. Был расширен главный корпус, возведены пристройки к кузнице и кузовному цеху.

К этим переменам успели привыкнуть, их не замечали, а теперь увидели, что строительные работы по «ципулинской реконструкции» и впрямь почти закончены. Поэтому все были возбуждены, растроганы.

Общественная организация подарила Алексею Максимовичу на память о заводе шатун и поршень в сборе с надписью: «Двигателю пролетарской литературы». Трудно было этот подарок впихнуть в машину писателя.

Фотограф заводской газеты снимал Алексея Максимовича с рабочими во дворе завода. Лихачев стоял рядом с Горьким. Их окружали комсомольцы. У всех были счастливые любопытствующие лица. Снимок этот остался на память директору завода.

Лихачев принес фотографию домой. Евдокия Николаевна, братья и сестры Ивана Алексеевича долго и сосредоточенно ее разглядывали.

– Ну мальчишка и мальчишка. Ничем от остальных комсомольцев не отличается, – сказала мать.

– Какой мальчишка?.. Ему уже тридцать два, – возразил Василий.

– В наше время говорили «пожилой человек», – отозвалась мать и вдруг заплакала.

– Ты чего это, мама? – всполошились дети.

Но мать ничего не ответила и молча ушла из комнаты. Ей было уже около 50 лет. Она была человеком строгим к себе и к другим, старалась не отставать от жизни. Много читала, ходила в соседний кинотеатр, где показывали «Новости науки и техники», спорила с сыновьями. Все, что писали тогда в журналах и газетах об автомобилях, было ей известно.

И на АМО были у нее знакомые, которые рассказывали о том, что делается на заводе, какую речь произнес Иван Алексеевич на партийно-техническом актине или на партийном собрании.

Иной раз, справившись с домашней работой – «эта работа никому не видна», перемыв посуду и засветив лампаду перед образом казанской божьей матери, единственной иконой, которую она оставила в доме как материнское благословение, – Евдокия Николаевна садилась в кресло, брала журнал «За рубежом», читала о событиях в мире.

– Мама у нас специалист по международным вопросам, – посмеивалась Анна Николаевна.

– Поинтересуйся, и ты будешь специалист, – говорила мать наставительно.

– Некогда мне читать.

И в самом деле… Анна Николаевна тоже говорила: «Домашняя работа никому не видна» и любила, когда ее хвалили, но часто усмехалась:

Шила милому кисет,

Вышла рукавица.

Меня милый похвалил,

Что за мастерица!

Со свекровью они жили дружно. Но на этот раз никто не сказал матери о том, что на завод приедет Горький, и она обиделась. Особенно рассердилась она на невестку, которая не могла этого не знать. Недаром она с утра ушла на завод якобы потому, что шила там занавески для столовой. Это было объяснение для матери, а на самом деле просто не нашла нужным позвать с собой. Евдокия Николаевна удивлялась, как это дети не придавали приезду Горького на завод особого значения.

А невестка говорила:

– Иван Алексеевич, тоже как и Горький, сам всего достиг.

В семье Лихачевых любили Михаила Ивановича Калинина и постоянно рассказывали о том, как Михаил Иванович послал своих детей к старому другу, рабочему-путиловцу, просил «взять их в нахлебники» и радовался, что мальчики жили не дома, на всем готовом, а в маленькой хибарке, кололи дрова, носили воду. И вот теперь, приехав на завод, Горький назвал ее сына «создателем новой жизни». Значит, правильно его воспитали. Мать считала, что победой ее принципов была речь Горького, обращенная к Ивану Алексеевичу. Сам Иван Алексеевич не раз говорил матери, что речь идет вовсе не о том, что он, Иван Лихачев, «вышел в люди». Революция вывела в люди сотни тысяч таких, как он. Она не спорила с сыном, но у нее были свои взгляды. Что за человек, который не умеет гвоздь в стенку заколотить. Поддаваясь ее несложной агитации, Лихачев тоже старался осуществить в доме так называемое трудовое воспитание. Однако домой он возвращался, когда его дочка Валя спала, а уезжал, когда она еще не вставала. Правда, время от времени он брал маленькую Валю на завод, в подсобное хозяйство «Васькино», на строительство детского городка в Мячкове. По разве это было настоящее трудовое воспитание, о котором так много говорили в те годы и родители и учителя?!