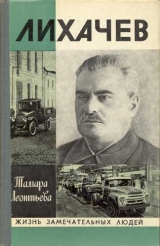

Текст книги "Лихачев"

Автор книги: Тамара Леонтьева

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)

2

Особое место в послевоенной реконструкции автозавода занимала работа по созданию легковой машины ЗИС-110.

Правительство приняло решение о выпуске этой автомашины осенью 1942 года, когда в Москве еще не было снято затемнение, когда над площадями поднимались привязные аэростаты, а на заставах стояли грозные противотанковые ежи и надолбы.

Это был один из самых тяжелых периодов Великой Отечественной войны. Еще бушевало пламя среди развалин Сталинграда, и немецко-фашистские войска судорожно, из последних сил, рвались вперед к Волге и Кавказу.

Мир пока не знал, что гитлеровская Германия будет разбита, по советские люди в этом ни на минуту не сомневались.

Именно в это время Ивана Алексеевича Лихачева вызвали в Кремль и предложили ему заняться проектированием новой легковой машины высшего класса.

Все, что угодно, ожидал услышать Лихачев, но только не это. Очень далеким казалось ему то мирное время, когда завод занимался производством легковых автомобилей.

Но ему сказали: «О войне думают в мирное время, о мире надо думать во время войны».

Этим и был решен вопрос.

Летом 1943 года на Московский автозавод пришел опытный конструктор Андрей Николаевич Островцев и коллектив специалистов под его руководством начал разработку чертежей и технологии повой машины.

Деревянный макет машины в натуральную величину – на нем пробовали разные варианты кузова, крыльев, радиатора – появился, когда и цеха еще не было. Механосборочный цех МСЦ-6 только предстояло построить.

Лихачев торопил конструкторов. Он расценивал освоение выпуска ЗИС-110 как новый рубеж, новую ступень, новый показатель технической зрелости инженерно-технических работников завода. Все работы по проектированию и освоению производства ЗИС-110 были от начала и до конца выполнены силами инженерно-технических работников завода. А тем временем все еще шла война.

3

О том, как пришлось работать Лихачеву, Демьянкжу, Ассонову, Островцеву, конструкторам, технологам и металлургам, чтобы 20 сентября 1944 года ГКО утвердил образец легковой машины ЗИС-110, нужно писать поэмы.

Может быть, читатель

Упрекнет поэта,

Скажет: «Вы, наверно,

выдумали это».

Ведь подобных фактов не бывает вроде…

Есть такие факты на моем заводе.

Этими словами заводского поэта, пожалуй, и можно начать новую поэму о работе советских автостроителей после войны, после Победы.

Сами события диктовали людям поступки, исполненные надежд. В конце войны Лихачев утверждал, что такую замечательную автомашину с высокими техническими данными, красивую и удобную, можно делать только в таких же замечательных, хорошо отделанных цехах, в которых все – от окраски станков и стен и до формы дверных ручек и светильников – должно вызывать в человеке хорошее настроение, приподнятость, праздничность.

Словом, еще в то военное грозное время, при подготовке завода к производству ЗИС-110, лихачевский принцип технической эстетики нашел свое выражение в высоких требованиях ко всему тому, что теперь, в мирное время, считается само собой разумеющимся.

При создании ЗИС-110 сама по себе работа, с чистотой обработки деталей, красотой отделки и окраски, устранения шума в коробке скоростей, вызвала к жизни синхронную работу на других предприятиях стекольной, лакокрасочной, химической, резиновой и других отраслей промышленности страны.

Это была победа. Ее праздновали одновременно с Победой всего советского народа 9 мая 1945 года.

20 июля 1945 года в новом цехе МСЦ-6 началась сборка автомобилей ЗИС-110, а уже 11 августа состоялся первый пробег. Новый автомобиль с честью выдержал испытания.

На базе ЗИС-110 планировалось в дальнейшем собирать фаэтон, кабриолет, санитарную машину и другие модификации легкового автомобиля.

Глава пятьдесят четвертая

1

Этим летом все было не так, как обычно. Было много салютов, праздников и встреч… и много слез, потому что не вернулись те, кого ждали матери и жены. И, должно быть, никто не уезжал из Москвы отдыхать этим летом в дома отдыха и санатории.

Люди предпочитали оставаться дома.

Дома – вот понятие, которое обнимало этим летом всю столицу.

И на улице тоже был дом. Вся Москва была этим летом как один большой дом, как одна квартира, объединенная коридорами улиц. Только без крыши над головой.

Впрочем, все привыкли во время войны не видеть крыши над головой. И те, кто воевал и мерз в окопах, и те, кто дежурил на чердаках во время бомбежек.

Теперь в мирном небе все чаще вспыхивали и гасли мирные звезды салютов.

Война кончилась.

– Итак, мы достигли победы и дорвались до настоящей работы, – сказал однажды Лихачев.

Сказано это было в московской квартире за столом, где собралась вся семья в воскресный день. Мать громко вздохнула.

– Дорвались до работы. Отвоевались. Только и слышишь. Ты лучше в санаторий поехал бы. Отдохнул. Иван Алексеевич, это я тебе говорю. На кого стал похож!

– Отдыхать нам рановато… Есть у нас еще дома дела, – отвечал он словами популярной песпи.

Дела, которые директору завода предстояли, касались теперь прежде всего устройства жизни заводского коллектива.

Люди возвращались из армии, из эвакуации на завод. Приезжали старики, собирались небольшими группами, ходили по знакомой территории бывшего заводского пустыря или сидели на бревнах, заготовленных строителями, и, как положено ветеранам, предавались воспоминаниям.

Главным звеном становилось строительство жилья.

«Иначе нам не расти!» – говорил Лихачев на заводской партконференции.

Он требовал жилья для демобилизованных красноармейцев.

В конце войны в районе завода было построено уже изрядное количество жилых домов. Окна смотрели в окна.

Старики говорили:

– Раньше здесь роща была. Сюда бабы землянику ходили собирать. Ну и мы ходили. В обеденный перерыв Иван Алексеевич придет, бывало, и спрашивает простецким таким тоном: «Ну как живете, мужики?» – «Как живем, – говорю, – сам, поди, видишь. Так вот и живем. То надо и это надо. Никак не знаем, с чего начинать. Жена говорит – экономить будем, а какой я, правду сказать, был эконом. Есть – так давай, а нет – так и зубы на полку». – «А как Вовка?» – спрашивает. Он и детей-то наших знал по именам. «Вовка, – говорю, – перед войной в техникум подался, теперь из армии вернулся, полный кавалер орденов Славы».

– Когда я пришел на завод, Симоновна сплошь была одноэтажная, деревянная, – подхватывал другой. – А теперь все соседи построили дома, и «Динамо», и Па-рострой, и Трубосоединение, три школы, техникум. Война нас подвела, а то бы мы сейчас вот какие были, на лягушке не обскачешь.

Сейчас уже трудно восстановить подробности таких бесед, но, судя по воспоминаниям (па заводе сохранилась по сей день горьковская традиция – «кабинет мемуаров»), Лихачев иногда приходил сюда, в район строительства, в первые послевоенные дни, садился на скамеечку запросто, слушал, о чем говорят, и сам говорил.

– Надо товарищам начальникам цехов не рабочую силу у директора выпрашивать, а производительность труда повышать, драться за порядок, за дисциплину!

– Молодежь нужно выдвигать, – говорили ему.

– Кого выдвигать – подскажите. Мы и так всех товарищей, которые мало-мальски подают надежды, выдвигаем. Выдвигаем, обучаем, возимся с ними и лаской и таской, а не успеешь оглянуться – ушли с завода. Сколько мы уже на заводе вырастили и генералов, и директоров, и профессоров.

– Иван Алексеевич, план дают не генералы и не профессора.

– Я понимаю, – вздыхал он. – Это тяжело заставлять людей выполнять план и в то яге время осваивать новые машины. У меня тоже есть опасения, что можем не сдюжить. Провалим программу. Как вы думаете?

И раздавалось в ответ:

– С чего это провалим?! Пожалуйста, Иван Алексеевич! Нами располагайте.

Теперь это были бойцы перед лицом командира, потому что он был настоящим командиром. Он не говорил ни одного лишнего слова, не делал ни одного замечания, но одного его появления здесь было достаточно для того, чтобы проявилась, стала очевидной государственная важность работы, им выполняемой, не только в Верховном Совете, в МК, в Моссовете, но и здесь, да пустыре возле завода, где была когда-то Тюфелева роща, излюбленное место встреч обитателей старой Симоновки.

В эти дни начальник крупного цеха «Мотор-1» Владимир Петрович Иванов, молодой талантливый инженер, орденоносец и лауреат, позволил себе грубость по отношению к старому мастеру, пенсионеру, пришедшему в цех с функцией обычного контроля. Мастер пришел проверить движение одной из деталей мотора на конвейере.

Начальник цеха не пожелал с ним разговаривать.

Нет, это не было какой-либо особой грубостью. Просто он отправил старика к своему заместителю, сказав:

– Пожалуйста, не мешайте работать.

Как будто бы в этих словах не было ничего из ряда вон выходящего. На заводе слово «драться» с легкой руки Лихачева имело чрезвычайное распространение – «драться за программу», «драться за новаторство», «драться за свою марку», «драться за чистоту». Здесь, где обычно резко и непримиримо критиковали друг друга, употребляя крайне решительные выражения, можно было бы этого и не заметить.

Оказывается, нет. Манера разговаривать друг с другом по «неписаным законам» завода отличалась скрытой уважительностью, которая всегда возникает между людьми, делающими одно общее настоящее дело.

Почему? Это тонкое обстоятельство и послужило поводом для статьи в заводской газете и обсуждения ее на парткоме завода.

В день, когда вышла эта газета с заметкой «Бестактность или бюрократизм?», на Владимире Петровиче, что называется, лица не было. Ему пришлось много раз давать объяснения по поводу своего бестактного поступка и секретарю парткома Девыкину, и Ивану Алексеевичу Лихачеву.

Он выслушал много горьких истин о своей грубости, зазнайстве и неумении в качестве руководителя найти должную линию поведения.

– А что я такого сделал? – попробовал возражать Владимир Петрович. – У нас как бывает: тебе говорят ангельским голоском: «Да, да, конечно… Извините… Мы разберемся!» На самом деле палец о палец не ударят, с чем пришел, с тем и ушел. Разве так не бывает?

– Бывает, – отвечал Лихачев спокойно. – Очень часто бывает.

– Но что же я такого сделал, Иван Алексеевич? Невежливо сказал?

– Что такого ты сделал? – повторял Лихачев. – Не понимаешь? А если бы к твоему отцу такое пренебрежительное отношение проявили здесь, у нас на заводе? Что бы ты сам сказал?

Отец Володи Петр Иванович Иванов проработал на заводе 40 лет. Володя ходил сюда на новогодние елки, на детские утренники. В школе был вожаком у ребят, потом учился в заводском учебном комбинате, работал слесарем и хорошо зарекомендовал себя. Отсюда же его отправили в вуз. Когда Владимир Петрович окончил МВТУ, Лихачев – смело назначил его начальником цеха «Мотор-1».

Лихачев любил Владимира Петровича и верил в него. Но на этот раз ничто не мешало ему возмущаться.

– Приходили к нам разные мастера, и с образованием и без образования, – говорил он на партийном комитете, – но я их всех на одного Семена Ивановича не променяю. Он тридцать лет на производстве оттрубил, он тут каждый гвоздь знает, и я не разрешу, чтобы Володька ему место показывал.

3

Есть законы коллектива, которые нужно изучить и нужно понимать, а Владимир Петрович все-таки чего-то не изучил и чего-то не понял.

Владимиру Петровичу Иванову был объявлен выговор за «некультурное» поведение, «нетерпимое на нашем заводе».

В дальнейшем Владимир Петрович был директором завода малолитражных автомобилей – МЗМА, ныне Московского автомобильного завода имени Ленинского комсомола.

Завод малолитражных автомобилей, выпускающий знаменитый «Москвич», своего рода «дочернее» по отношению к заводу имени Лихачева предприятие, всегда хранил традиции завода имени Лихачева.

Когда завод малолитражных автомобилей переходил на свою новую и популярную марку «Москвич», он тоже не останавливал конвейера. Да и сейчас разработанный на ЗИСе метод «безостановочного перехода» здесь не просто повторен, а обогащен молодым коллективом. Хотя Владимира Петровича Иванова нет в живых, но здесь его не забывают.

Законы заводского коллектива – противоядие против ячества и зазнайства. В производственном шуме и грохоте, где нужно кричать друг другу на ухо, люди привыкают говорить короткими фразами и самые простые вещи.

Ты должен сказать просто и ясно, что ты хочешь, без фокусов. Некогда здесь людям разбираться в твоей «философии», для которой у тебя, видимо, было слишком много свободного времени. Говори попроще и поясней – тогда все будет хорошо.

Другой работы здесь и не потерпят. Организация и управление производством, ритм, темп, власть над потоком вещей требуют прежде всего «чувство локтя» и спокойствия.

Умение спокойно и дружески приказать и так же спокойно и мгновенно выполнить стало издавна присущим каждому. Если не понять этого, не почувствовать, не подчиниться, выпадает человек из ритма и стиля, не приживается в коллективе.

Вот у начальника инструментального цеха Константина Ефимовича Малкова звенит телефон с серым диском. Это селектор, позволяющий директору пожатием кнопки соединяться с любым из абонентов внутри завода. Начальник цеха быстро берет трубку и произносит несколько почти всегда одинаковых слов: «Я слушаю. Да. Будет сделано».

Однажды в присутствии работников главка Константин Ефимович схватился за голову после такого разговора.

– Я сказал «да», – пояснил он, – а сейчас и сам не понимаю, как мы это сделаем. Он всего три дня дает.

– Почему же вы не сказали «нет»? – спросили его.

Он рассмеялся.

– Разве это можно. Сейчас у него в кабинете полно людей. Из МК приехали. Из ЦК. Он включает селектор, спрашивает. А мой голос там на весь кабинет прогремит: «Нет… Мы не сделаем!»

Он снова засмеялся.

– Да что вы? У нас это не принято.

– А почему вы думаете, что у него в кабинете полно людей?

– Если бы никого не было, он по простому телефону позвонил бы. Сделаем. Я знаю, – подбадривал он себя.

Его спросили:

– Неужели вы никогда не возражаете? Разве не бывает невыполнимых требований?

– Не бывает, – твердо сказал он.

И в самом деле, если внимательно наблюдать, то можно было бы заметить, что слова «нет» не существует в обиходе. «Нот» или «я не могу», по мнению автозаводцев, говорят только люди, не верящие в силу коллектива. Ведь человеку не дадут задания, не подумав о том, сумеет ли он выполнить его, не взвесив предварительно возможностей.

«Теперь есть инженерная психология, этика, эстетика и. диспетчеризация, – говорил Лихачев, – но я эти науки не превзошел, каюсь».

– Да он это зря на себя клепает, – объяснил Константин Ефимович. – Не знаю, зачем это он так о себе говорит. Не имеет это ничего общего с действительностью. На самом деле у него этих книг целая прорва лежит на подоконнике. Тут и «Организация как техническая проблема», и «Элементы администрации», и «Доктрина человеческих отношений».

Глава пятьдесят пятая

1

Автомобильная промышленность США в первые послевоенные месяцы стояла перед сложными проблемами реконверсии, которые сводились к одному: «Как перейти без аварий и катастроф из периода войны в период мирного существования».

В журнале «Американский автомобиль» велась бойкая дискуссия на тему «Возобновлять ли производство машин довоенного типа или начать разработку и производство машин новой модели?».

Казалось, что послевоенные заботы и волнения американских автомобильных фирм были похожи на заботы советских автостроителей. Но это было совсем не так. Наиболее важной проблемой для американской автомобильной промышленности оказался вопрос: «Что делать с теми зданиями и оборудованием заводов, которые были выстроены фирмами за счет государства, для производства военного снаряжения и боеприпасов?»

Журнал «Автомобильная и авиационная индустрия» подсчитал, что. 12 американскими фирмами за время войны было построено 180 таких производственных зданий общей площадью 23 миллиона квадратных футов, занимающих 3802 акра земли.

Только одна фирма Форда построила за государственный счет в Уиллау Ран огромный завод, выпускающий самолеты-бомбардировщики, состоящий из 27 цехов со сложнейшим специальным оборудованием, занимающий 1576 акров земли.

Теперь фирме Форда они были не нужны.

«Если фирма Форда не приобретет у государства эти заводские здания, – писала американская пресса, – то остается разрушить их».

В печати также шла речь о «лишних» рабочих. Их нельзя было ни законсервировать, ни уничтожить…

Некоторые проекты обеспечения работой на производстве вчерашних солдат в оценке журнала «Автомобильная ж авиационная индустрия» «носили черты упадничества и означали бы воскрешение феодализма в промышленности».

Редакция этого американского журнала не видела ничего особенного в том, что перед воротами автомобильных заводов с каждым днем: растет количество этих «носителей упадничества», жаждущих получить работу.

Форд ознаменовал переход на мирное положение локаутом, закрыл заводы и выгнал на улицу тысячи рабочих.

2

Совсем другое было на советских заводах.

В марте 1946 года состоялась сессия Верховного Совета СССР. Она рассмотрела и утвердила новый мирный пятилетний план страны.

Доклад о четвертом пятилетнем плане делал председатель Госплана СССР Николай Алексеевич Вознесенский.

Не первый раз слушал Лихачев Вознесенского и всегда удивлялся умению оратора говорить о самых сложных вопросах просто, доходчиво и очень обоснованно.

«Будто с нами в войну рядом стоял», – говорил Лихачев.

В соответствии с новым, на этот раз мирным планом автозаводу предстояло перейти с машины военного времени ЗИС-5В на машину ЗИС-150, наладить выпуск легкового автомобиля ЗИС-110, создать грузовик повышенной проходимости ЗР1С-151, а также автобус ЗИС-154.

Среди всех этих первоочередных послевоенных заданий особо важное и значительное место занимал переход с военного грузовика ЗИС-5В на грузовик ЗИС-150. На базе ЗИС-150 предполагалось в дальнейшем выпускать различные специальные машины: самосвалы, пожарные машины, тягачи и машины повышенной проходимости.

Глава пятьдесят шестая

15 июня 1946 года во Дворце культуры завода открылась 16-я заводская партконференция – первая послевоенная конференция коммунистов автозавода. Вот что говорил на этой конференции Лихачев:

«Наш завод сложный, тяжелый. Мы сейчас переживаем такой период, какого на заводе никогда не было. Мы внедряем в производство пять новых типов машин, не останавливая текущего производства. Мы должны не только не останавливать производство, но и дать прирост продукции. Страшно сложно это сделать – сочетать текущее производство с освоением пяти новых машии. Но если все коммунисты возьмутся, мы это дело осилим. У нас был и другой проект перехода, мы хотели организовать новые цехи, потом получить три-четыре дня, расставить за это время станки и таким образом запустить новую машину. Но товарищ Демьянюк предложил другую идею: расставить новые линии и вкрапливать их в течение трех-четырех месяцев в действующие цехи. У меня были опасения, но мы послушались товарища Демьянюка и убедились, что он предложил полезную вещь».

В самом деле, метод перехода на новую модель без прекращения выпуска старой модели был разработай Демьянюком еще в 1933 году. Этот метод был впервые успешно осуществлен на заводе при переходе с АМО-3 на ЗИС-5 в пределах механосборочного цеха. Теперь же при переходе с ЗИС-5 на ЗИС-150 предстояло произвести полное обновление конструкции. Именно на это «слабое место» безостановочного перехода, предлагаемого Демьянюком, нажимали его противники.

Вот тогда Лихачев приказал Демьянюку «для пробы» разработать проект безостановочного внедрения на поточной линии кулачкового вала в цехе «Мотор». Новая, то есть совмещенная, планировка хотя и получилась пеидеалыюй, но показала полную реальность предложения Демьянюка. Она позволяла полностью выполнять текущую программу и одновременно выпускать новые кулачковые валы. После этого проект совмещенной планировки Демьянюк выполнил для поточной линии и коленчатого вала двигателя, а затем для всех моторных цехов. На этом решили «пробу» закончить и перейти к составлению проекта безостановочного перехода по заводу в целом. Расчеты показали, что по сравнению с «параллельным методом» не только дотации не понадобятся, но экономия составит 2 миллиона 400 тысяч рублей и значительно сократится объем работ по монтажу оборудования.

Правда, уточнения и увязки продолжались до лета 1947 года.

На одном из производственных совещаний, на котором присутствовал секретарь райкома Горошкин, обсуждение продолжалось пять часов, и только после персонального опроса каждого участника совещания план «безостановочного» перехода грузовика ЗИС-5 на ЗИС-150 был принят.

Подводя итоги, Лихачев сказал:

– Ну, кажется, споры окончены. Будем работать по новому плану. Пиши, Демьянюк, приказ. Но предупреждаю, тут нужно как на фронте – один за всех, все за одного.

Вскоре Лихачев возложил на Фому Семеновича Демьянюка все техническое руководство, назначив его главным инженером завода.

* * *

В июне 1947 года группе автозаводцев за разработку и внедрение новых технологических процессов и скоростное освоение производства автомобилей ЗИС-110 была присуждена Сталинская премия первой степени. В числе лауреатов был и Фома Семенович Демьянюк.

В тот день, когда Фоме Семеновичу вручили диплом лауреата, он получил телеграмму от Лихачева:

«Дорогой Фома Семенович. Поздравляю Вас с присвоением звания лауреата Сталинской премии. Желаю Вам дальнейших успехов на благо нашей Родины и больше инициативы и оперативности в освоении новой машины ЗИС-150. И. Лихачев».