Текст книги "Инженеры Сталина: Жизнь между техникой и террором в 1930-е годы"

Автор книги: Сюзанна Шаттенберг

Жанр:

История

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 42 страниц)

Молодые инженеры сталкивались не только с необходимостью опытным путем добывать отсутствующие знания; от них также требовали игнорировать прежние знания или объявлять их неверными и отсталыми. Идея создания небывалой доселе индустрии была в 1930-е гг. связана с уверенностью, что новая техника должна повиноваться новым техническим законам, а все старые нормы не имеют силы {901} . Нейтральное на первый взгляд техническое знание идеологизировалось, проводилось разграничение между капиталистическими и большевистскими методами. Капиталистическим и устаревшим в принципе считалось все, что вело к задержке и ограничению строительства или производства. В результате зачастую все прежние технические правила и стандарты ставились под сомнение {902} . Чтобы работать по-новому, следовало преодолеть старое: «Советская конструкторская мысль лишена всех условностей, традиций и конкурентных пут» {903} . Инженерам велели выкинуть все старое «за борт» и, пробуя новые пути, не бояться известного производственного риска. «Между тем надо со всей открытостью признать, что ИТР все еще боязливо оглядываются на каждом шагу, при каждой новой технической идее. В результате порой вместо мужества, которое так необходимо в эпоху великих дел и неудержимого социалистического наступления, остается одна трусость», – возмущалась ВАРНИТСО {904} . Пресса тоже требовала от инженеров смелости: «…если бы мы в каждом случае стали бы дожидаться окончательнейших данных геологоразведок, то мы, пожалуй, и к строительству Магнитостроя не могли бы еще приступить» {905} . Социалистическое соревнование не могло развиваться без определенной доли производственного риска. Инженеров, полагавших риск «опасным делом», публично высмеивали {906} . Литература и кино также пропагандировали готовность к риску, уверяя, что нейтральной, одинаковой для всех техники не существует. Режиссеры Ф. Эрмлер и С. Юткевич в своем фильме «Встречный» (1932) показывают, что любой как будто чисто технический спор имеет политическую подоплеку {907} . Инженеры ленинградского завода хотят на два месяца отдать станок в ремонт, секретарь парткома Вася заявляет, что это намеренный срыв плана. Невзирая на нападки молодого инженера Павла, кичащегося своим техническим образованием: «Он еще нас будет учить технике! Вася – и техника!» – партсекретарь дает рабочим и инженерам 24 часа на то, чтобы устранить неполадки, и предостерегает: «Есть случаи, когда техника становится политической и опасной. Нельзя сдаваться технике» {908} .

Политическое значение техники подчеркивает и Катаев в романе «Время, вперед!». По мнению инженера Маргулиеса, техпаспорт, указывающий предельно допустимую нагрузку бетономешалки, всего лишь отражает субъективное мнение иностранного изготовителя. Для старого инженера Налбандова испытанный метод перемешивания бетона не менее двух минут, о котором можно прочесть во всех учебниках, – железный закон, для Маргулиеса эта норма – пережиток прошлого. Заставляя дорогую импортную машину работать с перегрузкой, он добивается за восьмичасовую смену 409 замесов вместо 90. {909} Старый инженер не сдается: «…считаю все эти эксперименты абсолютной глупостью и технической безграмотностью» {910} . Но молодой советский инженер понимает, что, беспощадно эксплуатируя иностранную технику, можно построить завод не за восемь лет, а за три года и начать производить собственные советские бетономешалки {911} . Наряду с Маргулиесом, образец нового инженера представляет и Захар Семенович Лацис из фильма «Три товарища» (1935). Он тоже глубоко убежден, что ради выполнения плана не стоит бояться риска. Когда лес, сплавляемый для его завода, образует затор перед мостом, он без колебаний отдает приказ взорвать мост. Затор ликвидируется, а мост сразу же рекордными темпами восстанавливают под звуки духового оркестра.

О готовности инженеров добывать технические знания «с чистого листа» и ради плана прибегать к нестандартным мерам свидетельствует Н.А. Филимонов. Он был горд, когда американский консультант дал советским инженерам следующую характеристику: «…Русские – хорошие инженеры, хорошие специалисты. Только у них есть очень крупный недостаток – они постоянно ищут что-то новое, тратят на это много времени, волнуются, хотя есть уже апробированные практикой и надежные решения» {912} . Те самые качества, которые американцу казались помехой, в глазах Филимонова составляли преимущество советских инженеров. Американца он, со своей стороны, упрекал в приверженности к «здоровому техническому консерватизму» {913} .

В романе «Большой конвейер» горячее стремление советских инженеров и рабочих на строительстве тракторного завода все делать по-новому и пробовать самим показано как проблема, перед которой капитулируют американцы: «Если рабочему или бригадиру кажется, что ему в голову пришла хорошая идея, которую он выкопал из книги или услыхал от кого-либо, он немедленно изменяет методы своей работы, меняет состав земли, песка…» {914} Вымышленный американец в романе точно так же, как реальный специалист в разговоре с Филимоновым, жалуется, что советские люди вечно пытаются заново изобрести колесо, и не понимает, «зачем нужно два раза есть горчицу, чтобы убедиться, что она горькая» {915} . Ему платят доллары за советы, которые здешние инженеры все равно игнорируют, возмущается он.

Советские инженеры действительно пренебрегали некоторыми мерами, считая их устаревшими, ненужными или отнимающими слишком много времени. Филимонов и Вячеслав Алексеевич Захарьевский (р. 1893) в один голос рассказывают, что на строительстве плотины на Днепре вначале отказывались выливать бетон, который американские консультанты находили непригодным. Позже им пришлось признать, что в американском контроле качества был толк, поскольку у них больше никогда не получался такой хороший бетон, как на Днепре {916} . По словам Бардина, на Кузнецкстрое часто отказывались от контроля качества, не видя в нем надобности либо не обладая знаниями, необходимыми для проверки сварных швов {917} . Инженеры, работавшие на Кузнецкстрое и Магнитострое, хором повествуют о том, как, не обращая внимание на инструкции, в мороз заливали бетон, задували домны при 30 градусах ниже нуля, хотя иностранные консультанты единодушно осуждали подобное легкомыслие {918} . Пресса поддерживала эти «подвиги» и обвиняла инженеров, предупреждавших о неизбежном в таких условиях возникновении трещин в бетонном фундаменте, в том, что те намеренно срывают план: «Если не придумает инж. Архипов еще какой-нибудь новый способ затормозить ход работ, то постройка все же будет закончена» {919} .

Чалых и Гайлит в особенности демонстрируют готовность идти на риск и не считаться со старыми правилами. Стремление все делать по-новому вошло в их плоть и кровь. Чалых, будучи неопытным, но полным энтузиазма и уверенности в себе инженером на заводе «Электроугли», в 1930 г. велел старому рабочему «дяде Прохору» отправлять на переработку смолу нагретую до 180 градусов, несмотря на то что инструкция предписывала охлаждать ее до 120 градусов: «Он, ничего не говоря, снимает рукавицы, пытается их отдать мне и говорит: "Вот тебе рукавицы, вот тебе ключ! Спускай сам, а я 30 лет работаю и никогда не нарушал инструкции"». Этот случай, заверяет Чалых, послужил ему уроком на всю жизнь {920} . Пришлось усвоить, что есть технические правила, которые не стоит нарушать.

Примерно так же вел себя и Гайлит, когда в 1931 г. французский консультант на Волховском алюминиевом комбинате мсье Мори потребовал от него регулярно проверять качество футеровки электролитических ячеек. Гайлит не только находил это требование совершенно излишним, но и видел в нем придирку, непонимание большевистских темпов. Лишь несколько лет спустя он понял его справедливость. «Потом же, когда электролизеры на ВАКе без ремонта работали до 4, а отдельные 5 и даже 6 лет, стала ясна необходимость выполнения в процессе монтажа строгих правил отдельных операций» {921} . Иными словами, только через некоторое время Гайлит оказался в состоянии взглянуть на такой контроль непредвзято и признать его объективную техническую необходимость. В момент же строительства, в пылу «сражения», он мыслил категориями «большевистский» – «капиталистический», «обязательный» – «тормозящий».

Чалых и Гайлит позже все-таки вняли голосу разума, зато Федорова в своих опубликованных воспоминаниях с неизменным энтузиазмом повествует о том, как они с коллегами опровергали незыблемые доселе правила. Метростроевцы с помощью английского проходческого щита, рассчитанного согласно техдокументации на проходку трех четвертей метра в день, проходили метр девятнадцать. В нагрузке машины сверх допустимого они видели не риск, а достижение, доказывая, что в техпаспортах содержатся произвольные данные, на которые спокойно можно не обращать внимания. Английский щит в их глазах являлся временным подспорьем, и его можно было нещадно эксплуатировать, чтобы после преждевременного износа заменить советским щитом, позволявшим проходить тоннель на метр двадцать пять в день {922} .

Наиболее критически к риску на производстве относились Логинов и Малиованов. Логиновский трест вследствие «очень плохого урожая» 1932 г. (здесь имеется в виду вызванный коллективизацией голод 1932-1933 гг., повлекший за собой 5 млн. жертв) решил повысить план производства запчастей для сельскохозяйственной техники, на что мощности подведомственного Логинову завода «Точприбор» просто не были рассчитаны. Однако заместитель наркома тяжелой промышленности М.М. Каганович лично поручил ему проследить за выполнением плана. Обстоятельства и напряженная ситуация, подчеркивает Логинов, вынудили его «осторожно» превышать допустимую нагрузку станков. В данном случае он чувствовал себя не героем, совершающим подвиг, а акробатом, который с трудом балансирует на лезвии ножа, стараясь выпустить требуемый объем продукции и в то же время не загубить машины. {923}

Малиованов описывает ситуацию, сложившуюся в 1937 г. в Донбассе, где началась его практическая инженерная деятельность на угольном комбинате. Из-за высоких норм выработки инженеры и рабочие не видели другого пути кроме эксплуатации даже защитных зон, где по правилам техники безопасности не разрешалось рубить уголь: «Шахты были очень запущены. Все строилось на том, чтобы добывать уголь любой ценой… Поэтому люди шли на риск…» {924}

Производственный риск, которого требовали средства массовой информации, был для инженеров повседневным явлением, а не пустой пропагандистской формулой. Логинов и инженеры Донбасса шли на перегрузку машин или безоглядную вырубку угля под давлением внешних обстоятельств, другие рисковали исключительно по собственной инициативе – отчасти в силу самонадеянности, отчасти рассчитывая вскорости получить в свое распоряжение лучшие, советские машины. У Федоровой хорошо видна эта вера в самую лучшую, превосходящую все на свете большевистскую технику. Многие советские инженеры нисколько не сомневались в том, что при социализме бетономешалка может замешивать больше бетона, чем при капитализме. Автомобилестроитель Шестовал подтверждает уверенность своих коллег в себе и их готовность к риску: «Но были безграничная вера в правильность того, что делается, великие энтузиазм и дерзание» {925} .

д) Производственный бракСледствием нового метода «проб и ошибок» и согласия на риск стали тонны загубленного сырья и массовый брак. Невежество и пренебрежение накопленным опытом неизбежно приводили к расточительности и износу оборудования. В «Большом конвейере» Я. Ильин, инспектировавший Сталинградский тракторный завод, показывает предприятие, которое месяцами гонит один брак, потому что никто не разбирается в производственных технологиях {926} . Патреев в «Инженерах» также красочно описывает, сколько хлопот в первые месяцы работы автозавода в Нижнем Новгороде доставляла инженерам почти стопроцентная порча сырья в литейной и на конвейере {927} . Типична история, рассказанная инженером Емельяновым. При отжиге автоматной стали у него и его товарищей получался исключительно брак, пока не вмешался немецкий инженер: «Отжиг автоматной стали? Если вы хотите иметь стопроцентный брак в производстве, тогда отжигайте ее. Автоматную сталь ни в коем случае нельзя отжигать!» {928} И молибденовую сталь они оксидировали, пока немец не сказал, что этого делать не следует {929} . Тема бракованной продукции красной нитью проходит через все 1930-е гг. Несмотря на то что от инженеров официально требовали не бояться риска и применять новые методы, мириться с браком как следствием этих новых методов никто не собирался, его резко критиковали и ставили инженерам в укор как свидетельство их неспособности справиться со своей задачей. На инженеров возлагалась ответственность за потерю сотен тонн металла в результате неправильной эксплуатации доменных печей {930} , за плохое качество машин или недостаток товаров широкого потребления {931} : «Только плохим техническим руководством, отсутствием должного чувства ответственности, слабым развертыванием самокритики можно объяснить факт выпуска прекрасно оборудованным заводом "Электросталь" продукции с недопустимо высоким процентом брака. Только плохим техническим руководством можно объяснить выпуск Подольским механическим заводом таких швейных машин, качество которых вызывает справедливые большие нарекания трудящихся потребителей» {932} . Инженеров предупреждали: «Московские большевики, московские рабочие ждут от своих инженеров и техников нового подъема в их работе, и не в общих резолюциях, а в конкретных повседневных действиях. Судить о результатах вашей конференции мы будем не столько по резолюциям, сколько по результатам работы наших предприятий каждый месяц, каждый квартал и по истечении года» {933} . С 1929 г. за брак можно было попасть под суд по статьям 111 и 112 Уголовного кодекса; с 1933 г. закон предусматривал за производство некачественной продукции минимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения {934} .

Таким образом, инженеры оказывались между молотом и наковальней: если они избегали нетрадиционных методов, то могли уложиться в заданные сроки и заработать обвинение в срыве плана; если шли на риск, то несли ответственность за результат. А.В. Винтер сформулировал отношение к инженерам следующим образом: «Если Вы будете делать ошибки, мы будем ругаться, но если Вы будете работать медленно, лениво, мы снимем Вас тотчас же» {935} . Инженеры были вынуждены действовать и в сомнительных случаях считали, что лучше совершить ошибку, чем ослушаться указаний.

О проблеме брака говорят главным образом Чалых, Поздняк и Богдан, причем все трое по-разному По признанию Чалых, его опыты неизбежно давали высокую долю брака. Он изводил столько материала, что коллеги в шутку прозвали его «великим бракоделом». Но к ответу его не привлекали, поскольку он нашел фарфоровый завод, который использовал эти отходы в своем производстве {936} .

Поздняк вместе с прессой занял позицию обвинителя. Стремясь быть настоящим советским инженером, он чувствовал себя обязанным вскрывать недостатки в литейной оружейного завода, в которой он в 1933 г. проходил практику и которая производила много негодного металла. За два месяца он опубликовал в местной газете «За вторую пятилетку» 50 заметок о браке. В итоге на него разозлился инженер – главная мишень критики, дирекция завода постаралась улучшить качество продукции, а парторг оказал ему поддержку {937} . Поздняк подчеркивает, что, сочиняя свои заметки, собирал исключительно негативные факты, желая искоренить все «плохое» {938} . Тем самым он ясно показывает, насколько глубоко проникли в его сознание пропагандируемые газетами истины, ставшие для него путеводной нитью. Он наивно считал своей обязанностью выступать против «плохого», не подозревая, что сделался орудием инспирированной сверху кампании.

Чалых и Поздняк интерпретировали проблему брака с советской «колокольни», тогда как Богдан подходила к ней с другими мерками. Она осталась нечувствительна к агитации за новые трудовые методы, способ «проб и ошибок» и сознательный риск. Большевистские темпы она презрительно именовала «спешкой». Другие критически настроенные инженеры называли их также «свиным галопом» {939} . По мнению Богдан, есть качественная работа, требующая времени, и есть спешка, дающая в результате низкокачественный или вообще негодный продукт. Брак она считала не побочным явлением на пути к успеху и не одним из отдельных недостатков, а системной проблемой, с которой можно справиться, только радикально изменив условия производства. Богдан начала работать в 1935 г. на Ростовском комбайновом заводе на «площадке брака», где исследовались причины производства некачественной продукции и исправлялись бракованные детали. Ей понадобилось совсем немного времени, чтобы прийти к заключению, что главной причиной брака является сдельная работа. Рабочие трудились небрежно, с большой скоростью, стараясь выполнить норму или поставить новый рекорд. Качество при этом сильно страдало. Поскольку за некачественную продукцию рабочих наказывали вычетами из зарплаты, они приносили испорченные детали на площадку брака в отсутствие Богдан. Как пишет она сама, ей приходилось больше работать не инженером, а следователем. Каждое утро ее поджидала гора сгруженного неизвестно кем брака, происхождение и виновников которого необходимо было установить. Обязанности детектива казались Богдан все более обременительными, и в конце концов она уволилась, поскольку не видела, чтобы в результате ее усилий улучшалось качество продукции, и не хотела доносить на рабочих {940} .

Решающее значение для характеристики и классификации проблемы брака имело мировоззрение того или иного инженера. Коммунисты считали его досадным или предосудительным побочным явлением на пути к совершенству. Только инженеры, чье зрение не ослепляли советские проекты по переустройству мира, видели в нем неизбежное следствие погрешностей системы.

е) Нехватка всего на светеАмбициозные планы и жесткие сроки заставляли инженеров не только самостоятельно добывать знания и отказываться от фундаментальных исследований. Им приходилось вести строительство, не имея ни законченных проектов, ни достаточного машинного парка ни адекватного материально-технического снабжения {941} . При этом как и в случае призывов не бояться производственного риска, с одной стороны, и требований отдавать под суд виновников производственного брака – с другой, развивались два параллельных дискурса. Один из них прославлял людей, которые без помощи тяжелой техники, вооруженные одной лопатой, возводили в голой степи целые металлургические комбинаты {942} . Он превозносил «энтузиазм» как советское чудо-оружие, заменяющее экскаваторы, краны и машины. Другой дискурс атаковал тех, кто, по всей видимости, нес ответственность за подобное положение.

Газеты постоянно писали об энтузиазме и героизме советских людей, совершавших чудеса и строивших «свои» домны голыми руками. Журнал «СССР на стройке» печатал фоторепортажи, демонстрировавшие гигантские котлованы Магнитогорска и Кузнецка, где сотни людей работали кирками и лопатами без единого экскаватора. В комментариях сообщалось, что строителям не хватало леса, арматуры, свай и бетона, зато инженер Дмитриев разработал замечательный проект, стоивший всего 50 000 руб. и реализованный за месяц. Французские инженеры хотели выписать материалы, технику и специалистов из Франции, что заняло бы пять месяцев и обошлось в полмиллиона золотых рублей: «Но мы хотели сэкономить советское золото и не могли ждать пять месяцев: это означало смерть начатых сооружений, голодную смерть для домен» {943} .

В романе-репортаже И.Г. Эренбурга о Кузнецкстрое «День второй» начальник строительства Шор объясняет немецкому инженеру, почему здесь все делают вручную, вместо того чтобы закупить машины: «В Германии мы должны расплачиваться валютой. У нас другая экономика. Да и нервы другие. А главное, помимо расчета, у нас имеется… Как бы вам это объяснить?.. Официально это называется "энтузиазмом" Одним словом, замечательная страна! Поживете еще год-другой, тогда и поймете!» {944}

Наличие подобного энтузиазма, горячего стремления сэкономить л доказать, что все можно сделать с помощью собственных рук и железной воли, подтверждают такие крупные инженеры, как В.А. Захарьевский и В.Д. Ястребова. И они, не желая полгода ждать, пока на Днепр прибудут из-за границы краны и экскаваторы, прибегли к «нашим старым русско-украинским методам», обходясь лошадью, киркой и лопатой. Когда понадобилось опускать в воду ряжи для фундаментов, Захарьевский за неимением кранов придумал собственный механический способ, успех которого поразил и его самого, и американцев {945} . Начальник Магнитостроя Гугель и инженер Джапаридзе также с гордостью рассказывают об исключительных достижениях строителей моста, у которых не было крана. Они без помощи механизмов устанавливали 260-тонные блоки. Гугель пишет: «Опыт "американской практики" бит опытом "большевистской воли"» {946} .

Воспевая ручной труд, пресса в то же время с началом второй пятилетки стала ругать заводы и фабрики, не желавшие механизировать производство: их руководство, дескать, думает и дальше эксплуатировать человеческие руки вместо машин. Заголовки в газете «За индустриализацию» в марте 1933 г. гласили: «Вот они, корни низкой производительности. Доменные цехи юга саботируют механизацию трудоемких работ. К ответу могильщиков ценных механизмов, героев ориентации "только на каталя"! Доменщики Дзержинки упорно не хотят механизировать погрузку и подачу сырья» {947} . «Инженерный труд» выявил «антимеханизационные настроения» на угольных шахтах под Баку. Там, писал он, есть коммунисты, которые упорно сопротивляются применению машин и пневматических отбойных молотков {948} . Печать искала виновных в дефиците материалов и техники и находила их в управленческом аппарате и на предприятиях: «Московские заводы – кандидаты в саботажники… Из 34 договоров на снабжение едва заключен один» {949} . «Раз и навсегда решить проблему лесоснабжения» {950} . «У семи главков комбинат без средств, без снабжения» {951} . Л.М. Каганович позже в своих воспоминаниях написал о тех, кого считал ответственными: «Эти люди хотели только брать и брать. Но я понимал, что дело в бесхозяйственной организации» {952} . В действительности просто не существовало организованной системы заказов и поставок, например запчастей. Отсутствовало центральное распределительное ведомство, которое устанавливало бы, какому предприятию на каком заводе заказывать запчасти, сами же предприятия были не в состоянии решить эту проблему. Кто-то получал один и тот же товар дважды или трижды, а кто-то оставался с пустыми руками. Заводы часто даже не вели документации по принятым заказам. В качестве типичного приводился пример администрации завода «Автозапчасти», которая уверяла, будто получила три заказа на 374 000 руб., в то время как заказчик настаивал, что ему должны поставить 21 наименование общей стоимостью свыше 1 млн. руб. Директоров четырех заводов запчастей для тракторов, обвинявшихся в том, что, не выполнив заказ, они срывают посевную, газеты обличали поименно, печатая их фотографии {953} .

Литература и кино показывали, что именно инженеры мешают производству и постоянно саботируют в целом функционирующую систему. В фильме «Три товарища» инженер Михаил Зайцев сбивается с праведного пути, крадет с другого завода несколько вагонов леса и вообще добывает себе сырье незаконно, у «шакалов» – воров и спекулянтов. Его за это увольняют и исключают из партии. В романе Патреева «Инженеры» суровый урок получает молодой инженер Дынников, который пытается незаконным путем достать остро необходимый на стройке мотор и нарывается на обманщика {954} .

Оба дискурса – прославление особого советского стиля работы и энтузиазма людей, с одной стороны, и обвинения в адрес инженеров, с другой стороны, – задают рамки опыта и восприятия инженеров. При этом наблюдается и третий элемент: инженеры рассказывают, что снабжение строек и заводов шло бесперебойно лишь в том случае, если им удавалось установить хорошие отношения с партийными и государственными руководителями или обзавестись иными полезными связями. У Федоровой советские методы строительства вызывают пылкий восторг. Когда она в 1932 г. пришла на Метрострой, там не было не только тяжелой техники, но даже простейших инструментов. Бригады дрались из-за «козы» – единственной тачки для перевозки бревен и досок. Голыми руками и самыми примитивными орудиями они расчищали строительную площадку: вскрывали мостовую, сносили старые домишки, перекладывали канализационные трубы и снимали трамвайные рельсы. Осенью 1933 г., когда кончились лесоматериалы, их недолго думая отправили на север, в Архангельск, валить лес на сорокаградусном морозе – и снова с одним топором на бригаду {955} Все это Федорова описывает с полной безмятежностью: они взялись за дело с таким задором, что не обращали внимания на окружающие условия. В сильные холода просто старались работать быстрее.

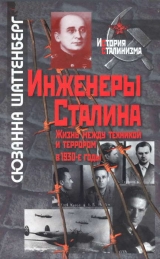

Рис. 12. Т.В. Федорова (р. 1915) – работница Метростроя с отбойным молотком, сер. 1930-х гг. Источник: Федорова Т.В. Наверху – Москва. М, 1986

Яковлев так же относился к условиям работы и так же гордился умением импровизировать. Он и еще 20 «энтузиастов» из его конструкторской группы собирали самолеты полукустарными методами, ютясь по углам на территории завода им. Менжинского, пока не добились собственного помещения весьма необычным способом: сконструированный ими легкий самолетик – «воздушный автомобиль» – приземлился на лугу перед дачей председателя ЦКК Я.Э. Рудзутака (1887-1938), убедив его в способностях молодых конструкторов {956} . Им отвели половину здания кроватной мастерской, которую сначала пришлось вычистить и оштукатурить, а потом защищать от начальства: только благодаря визиту Яковлева в редакцию «Правды» у его группы не отобрали приведенное в порядок помещение. И оборудование у них было импровизированное: для изготовления механических деталей самолетов они пользовались древним, разбитым токарным станком, на котором раньше делались кровати. Потом, наконец, начальник Метростроя П.П. Роттерт подарил им новый токарный станок {957} . Яковлев поясняет: «Лишь энтузиазм и желание во что бы то ни стало иметь хоть какой-нибудь, но свой уголок решили исход наших сомнений. Мы были молоды, полны жажды деятельности и страстно любили авиацию» {958} . Яковлев и Федорова видели в речах о героическом строительстве адекватную оценку собственного опыта. Подобно Поздняку и Чалых, мирившимся с браком как с временным феноменом первой пятилетки, и Яковлев, и Федорова с готовностью рассматривали нехватку техники как преходящее явление, которое добавляло их труду авантюрного духа.

Чалых, Малиованов и Лаврененко не героизируют подобный трудовой опыт, однако и они все-таки отражают два аспекта: с одной стороны, суровую необходимость находить решение проблем, с другой – известную гордость оттого, что ухитрялись справляться с ситуацией. Чалых пишет: «Современному человеку трудно представить себе условия, в которых тогда строились заводы. Не было ни экскаваторов, ни самосвалов, никакого источника механической энергии» {959} -На челябинском заводе под фундаменты обжиговых печей пришлось вручную вынуть 2 400 кубометров земли. Специальность «земляника», впоследствии отмершая, пользовалась тогда большим спросом.

Работали круглые сутки {960} . В 1934 г. Чалых стал начальником строительства Челябинского электродного завода (ЧЭЗ), для которого не существовало ни рационального планирования, ни необходимых средств. Местные предприятия не имели потребности в электродах, оправдывающей сооружение в регионе подобного завода, однако в 1931 г. решение о строительстве было принято: «Подобное положение предвещало электродному заводу жалкое существование. Судьба ЧЭЗ сложилась неудачно, в 1937 году ферросплавщики вообще отказались от электродов, которые он выпускал» {961} . Перед Чалых стояла задача приспособить план, составленный в Москве без учета местных условий, к реальной действительности. Это оказалось очень трудно, так как приходилось конкурировать с уже существующими предприятиями за весьма скудные водные и энергетические ресурсы: «Я оказался на положении пловца, которого обучали плаванию, бросив в глубокую воду и предоставив возможность самому выбраться на берег. До ввода завода в эксплуатацию оставалось немногим более года, и я стремился использовать это время для возможной корректировки проекта. Я не видел выхода из создавшегося тяжелого положения» {962} . Спасение пришло к Чалых в облике наркома Орджоникидзе. Посетив строительство, тот убедился в катастрофичности ситуации и велел И.Ф. Тевосяну (1902-1958) удовлетворить все требования Чалых. Благодаря этому последний смог заказать большую партию бетономешалок, электрического кабеля и газовых труб {963} Чалых и после распада Советского Союза продолжал считать, что строить в 1930-е гг., конечно, было тяжело, но людей переполняли оптимизм и жажда деятельности.

Такого же мнения придерживается Малиованов. Ему, как и Чалых, в 1938 г. довелось «поднимать» безнадежно запущенное предприятие. Он сменил своего предшественника в «пожарном» порядке. Тот, дрожа от страха перед наркомом В.В. Вахрушевым (1902-1947), требовавшим от него отчета, оказался не в состоянии внятно объяснить, что производственные проблемы обусловлены недостаточным снабжением предприятия. Вахрушев тут же решил передать бразды правления ошарашенному Малиованову, тщетно доказывавшему, что он инженер, а не хозяйственник. Нарком дал ему два дня на то, чтобы составить список вещей, безусловно необходимых для нормальной работы. Малиованов в этой щекотливой ситуации оказался на высоте. С предоставленными ему средствами он без труда наладил производство на своем комбинате {964} .

Лаврененко пришлось искать выход из ситуации, когда на него взвалили вину за чужие огрехи. Он изо всех сил старался обеспечить безупречную работу на своем участке, но ему изначально не создали соответствующих условий. Лаврененко с 1936 г. трудился на строительстве Закамской ТЭЦ в г. Краснокамск на Урале и никак не мог получить настоятельно необходимую для нее турбину Ответственность за это нес директор, однако в задержке пуска электростанции он обвинял инженера, то есть Лаврененко: «У меня с Хорошевым сложились совершенно нетерпимые отношения. Электростанция не принимала в эксплуатацию все, что он предъявлял незаконченным. Он же, где только можно, заявлял, что я этим торможу пуск электростанции, что я вредитель и меня нужно арестовать. Напомню – наступал уже 1936 год…» {965} Московский главк прислал представителя, который потребовал срочно принять меры. Лаврененко был вынужден прибегнуть к нетрадиционным методам. Поскольку изготовленный котел генерировал пар со 100 тонн угля, а электростанция пока могла принять для переработки в энергию только половину, он решил сбрасывать лишний пар через отводную трубу: «Мое "невероятное" предложение было принято, шайба установлена, чтобы возможно уменьшить рев от вырывающегося парового потока. Два месяца непрерывно звучал очень неприятный, хриплый гудок, оглашавший окрестность, – свидетельство нерадивости хозяев. Народ нервно, с большим трудом переносил это. Люди уходили с предприятия» {966} . В конце концов ему удалось самостоятельно добыть турбину полулегальным путем, через знакомого ленинградского инженера. Лаврененко отнюдь не превозносит и не оправдывает трудности с оборудованием. Но пережитые мытарства не заставили его критически взглянуть на систему в целом. В бедственном положении на ТЭЦ он винит неумелого директора, следуя тем самым официальным заявлениям, которые ежедневно мог прочесть в газетах. Таким образом, нападки на заводское руководство в печати помогали направить недовольство не против правительства, а против отдельных лиц и учреждений.