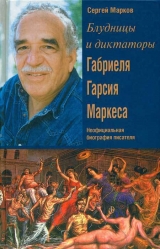

Текст книги "Блудницы и диктаторы Габриеля Гарсия Маркеса. Неофициальная биография писателя"

Автор книги: Сергей Марков

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 26 (всего у книги 37 страниц)

Исследователь творчества писателя Осповат в статье «Как становятся Гарсия Маркесом» писал, что стержень романа «Сто лет одиночества» – история шести поколений семьи Буэндиа и селения Макондо, основанного первыми Буэндиа и гибнущего с последними. Но история эта развёртывается как бы в нескольких измерениях одновременно. Наиболее явственное – классическая семейная хроника, но с первых же страниц начинают высвечиваться и другие измерения, каждое из которых всё шире раздвигает рамки романа во времени и пространстве. В одном из этих измерений столетняя история Макондо обобщённо воспроизводит историю провинциальной Колумбии, точнее, тех областей страны, которые поначалу были отрезаны от внешнего мира, потом задеты вихрем кровавых междоусобиц, пережили эфемерный расцвет, вызванный «банановой лихорадкой», и опять погрузились в сонную одурь.

(«Но влекут меня сонной дер-р-ржавою, / Что раскисла, опухла от сна-а-а!» – пел о России в те годы Владимир Высоцкий, который, кстати, в 1979 году на концерте в МГУ, куда мне удалось проломиться, отвечая на вопрос из зала, с восхищением отозвался о творчестве Маркеса и заметил, что «будто про нас читаешь, какое к чёрту Макондо».)

– А каково отношение Церкви к роману Маркеса? – поинтересовался я у знакомого батюшки, о. Алексия, служившего в древнем храме на берегу Волги (из тех священников, которые читали не только Священное Писание, требники, но и художественную литературу, а славился он тем, что тайно крестил, венчал детей высокопоставленных советских чиновников).

– Да как тебе сказать, Сергий… – задумался он. – С одной стороны – всё так, занятно. Но прямо-таки прёт из всех щелей бесовщина…

«Если „Дон Кихот“ – это Евангелие от Сервантеса, – писал в статье о творчестве Маркеса философ Всеволод Багно, – то „Сто лет одиночества“ – это Библия от Гарсия Маркеса, история человечества и притча о человечестве».

Эпическая, социальная, философская составляющие романа в СССР, конечно, произвели колоссальное потрясение. Но и эротическая, сексуальная составляющие «Ста лет одиночества» оказались не на последнем месте в стране, где «секса не было».

Помнится, Юрий Нагибин в 1980 году в беседе со мной восхищался умением Маркеса писать распахнуто, но без пошлости, с чувством меры и гармонии.

– Я не очень понимаю, как ему это удаётся, – рассуждал Нагибин. – Хочется испанский язык на старости лет выучить, честное слово! Вот прочитал «Улисса» Джойса в подлиннике, по-английски, хотя с трудом осилил – и иначе всё предстало, точнее и глубже, в том числе и знаменитая джойсовская эротика. Это чрезвычайно сложная и скользкая тема! В кино вот лишь единицы, ну, может быть, великие итальянцы – Феллини, Висконти – умеют показывать эротику, секс, добиваясь желаемого эффекта, не вызывая у зрителя привкуса пошлости. Обратным же примерам несть числа. В нашей эротике непременно присутствует нечто казарменное.

Трудно было с мэтром не согласиться. Кстати о казарме. Когда я служил в армии, у нас в казарме передавали друг дружке зачитанную буквально до дыр, измятую страницу «про это» из «Ста лет…»: «…Пока Аурелиано втирал яичный белок в тугие соски Амаранты Урсулы или кокосовым маслом умащал её упругие бёдра и покрытый пушком живот, она развлекалась с его могучим дитятей, играла с ним, как с куклой, пририсовывала ему губной помадой круглые клоунские глазки, а карандашом для бровей – усы, как у турка…»

– Ха-ха, как у турка! – На границе с Турцией забавлялась тем же наша пятидесятилетняя полковая прачка Галя, жалея изголодавшихся сынков-солдатиков, в день получки выстраивавшихся к ней в очередь и плативших по рублю (из 3 руб. 80 коп.).

«Маркес лишён фрейдистского однобокого толкования любого человеческого порыва как следствия того или иного сексуального комплекса, – писал Евтушенко, – но он справедливо ощущает духовное и физическое в неразрывной связи… Волей-неволей Гарсия Маркес противопоставил свою сагу о семье Буэндиа саге о Форсайтах, ибо правда о человечестве… не только в элегантно страдающей Флер, но и в бывшей крестьянке, теперешней проститутке со спиной, стёртой до крови после стольких клиентов…»

Художница Наталия Аникина, в пору триумфа Маркеса в СССР возлюбленная Евтушенко, рассказывала мне, сколь ошеломляющее впечатление на поэта произвела эротика «Ста лет…»:

– Он декламировал, как стихи, он похож был в ту ночь на маньяка, я даже испугалась… Бродил, нашептывал, декламировал, требовал, чтобы я слушала, садился писать о романе… Гроза началась, молнии ослепительные сверкают, ливень!.. А под утро как набросится на меня!.. Он никогда прежде таким не был… И вот же фантастика: вообще-то Женя не способен был иметь детей, а в ту ночь он под впечатлением от Маркеса с латиноамериканской страстью буквально изнасиловал меня всю и зачал ребёнка, честное слово!.. И потом писал, писал, массу всего написал, прямо болдинская осень у меня на Шверника случилась! Мне кажется, Женя Евтушенко, обожавший Кубу, Латинскую Америку, и сам как-то иначе, более по-настоящему стал писать после Маркеса – словно новое в нём что-то открылось.

Пожалуй, «Сто лет одиночества» оказалась самой популярной и нужной советскому народу книгой, сделавшейся даже не глотком, а полным вдохом свободы.

69

С того мгновения, как в иллюминаторе самолёта показался храм Саграда Фамилия – Искупительного храма Святого Семейства Антонио Гауди, – Маркеса не оставляло ощущение, что он уже бывал в этом городе, видел его. Не сразу он понял, что видел Барселону глазами своего учителя – «учёного каталонца» Рамона Виньеса, завещавшего Габриелю причаститься к каталонской столице, которая не похожа ни на один город мира. Обворожительно женственная, восхитительная, она влюбляет в себя с первого взгляда.

И это, пожалуй, лучший город для вечерних прогулок. Художнику, композитору, писателю, хорошо поработавшему с утра, доставит наслаждение пройтись, чтобы размять ноги и зарядиться на завтрашнюю работу, от площади Каталонии по впадающим, как реки одна в другую, бульварам Las Ramblas – по Рамбле Каналетас, Рамбле Эстудис, Рамбле Сан-Жузеп, которая круглый год в цветах, далее, после мозаики, выложенной на тротуаре Жоаном Миро, мимо модернистского дома Бруно-Куадрас с китайскими драконами и зонтиками, – по Рамбле Капучинс, где некогда располагался монастырь капуцинов, и последней, ближней к порту Рамбле – Санта-Моника со множеством сувенирных лавок, причудливых птиц в клетках, секс-шоу и разноцветных жриц любви со всего света. От памятника Колумбу у старого порта повернуть налево и пройти вдоль моря, вдыхая приглушённый запах, сотканный из множества запахов древнего Средиземноморья, любуясь женственными абрисами белоснежных яхт, думая о далёких странах, о будущем. Можно побродить по Кварталу раздора между улицами Кунсель-де-Сен и Араго, поделённому великими каталонскими архитекторами-модернистами, задержаться у подножия дома Аматлье, где заложена плитка, от которой берёт отсчёт европейская дорога модернизма. Или погулять по парку Гуэль Антонио Гауди, который издавна облюбовали кинематографисты и который так похож на «Страну чудес» Алисы Л. Кэрролла; в этом парке собирались анархисты и здесь «пошли под руку анархизм и феминизм». А на закате подняться на «зазубренную гору» – Монсерат, послушать лучший в мире хор мальчиков, поющий хвалебную песнь Пресвятой Богородице…

День ото дня Маркес всё глубже осознавал, что не только завещание Рамона Виньеса, но судьба привела его в Барселону: чем-то неуловимым его роман становился созвучен готически-барочно-модернистской архитектуре и ритму этого города, сочетающего, казалось бы, несочетаемое, обращающего едва ли не хаос – в гармонию. Этого города, где творили Гауди, Гранадос, Бунюэль, Миро, Дали, Пикассо…

«Когда читаешь „Сто лет одиночества“, то слишком заметно: автору не хватило времени написать книгу как следует, – признавался Маркес. – С „Осенью Патриарха“ было совсем иначе, на эту книгу у меня было семь лет, я мог работать спокойно».

Маркес называл всё им написанное прелюдией к роману о власти, о выборе, о рабстве, о свободе. Он предполагал, что если бы не «закрыл на ключ» «Сто лет одиночества», а полковник Аурелиано Буэндиа не проиграл войну (тем более что в XX веке войны оказались более «невозвратными», чем в рыцарские времена), а выиграл – он и стал бы патриархом. И есть момент, когда Буэндиа мог победить, взять власть и сделаться самым кровавым из диктаторов.

«Но в таком случае моя книга бы вышла совсем другой. Поэтому я оставил такой – неожиданный – поворот на потом, а именно для книги о диктаторе, которую держал в голове очень давно. В этом смысле, думаю, „Сто лет одиночества“ можно считать прелюдией к „Осени Патриарха“. А иными словами, книга, которую я всё время искал, вынашивал, хотел написать – это не „Сто лет“, а „Осень“. Вот так».

А между тем, «Сто лет…» и в Европе, и в Барселоне продолжали своё триумфальное шествие. Маркес познакомился с Росой Регас, сексапильной красавицей, похожей на Ванессу Редгрейв в фильме Антониони «Фотоувеличение» (по мотивам рассказа Кортасара), фривольной писательницей, носившей такие мини-юбки, что казалось, будто она просто забыла надеть юбку, самой энергичной и скандальной рекламщицей в Барселоне. От романа «Сто лет одиночества» Роса «торчала, была в полнейшем экстазе», он «доводил до оргазма, вышибал дух». «Я безумно влюбилась в эту книгу, – вспоминала она через много лет, став владелицей одного из крупнейших издательских домов. – В сущности, я до сих пор всюду вожу её с собой и всегда нахожу в ней что-то новое. Она, как „Дон Кихот“, книга на века. Но в те дни казалось, она апеллирует непосредственно ко мне. Это был мой мир. Мы все были от неё без ума, были помешаны на ней, как дети; передавали её из рук в руки».

Маркес понимал, что книга о диктаторе требует иного подхода. Она должна была стать гораздо более литературно усложнённой, чем «слишком лёгкий» роман «Сто лет одиночества», который и нравится читателям не за то, что самому автору казалось в нём хорошим, а за то, что, наоборот, представлялось слабым, «похожим на многосерийный телевизионный фильм». (К слову, пресловутые мексиканские сериалы с Ромарио, Марианной и иже с ними, дошедшие до СССР в перестройку, к середине 1980-х, как раз в 60-х в самой Мексике входили в моду, их показывали постоянно. Когда Маркес работал в Мехико над романом, Мерседес их смотрела, муж, освободившись, посматривал краем глаза и подтрунивал над женой, но влияния они не могли не оказать.)

Итак, в Барселоне, одной из европейских интеллектуальных столиц, переполненной ещё свежими напоминаниями о всевозможных «измах» – анархизме, дадаизме, символизме, футуризме, кубофутуризме, модернизме, натуризме, эклектизме, конструктивизме, сюрреализме и т. д. и т. п. – Маркес умышленно, порой и «злонамеренно» создавал сложную конструкцию, требующую от читателя недюжинной литературной подготовки.

В ту пору, в конце 1960-х, много экспериментировали. Словно затеяна была игра: кто кого переусложнит, напишет такое, чтобы вообще никто так и не понял, не разгадал, что же на самом деле имел в виду автор. Кортасар «конструировал» один из самых усложнённых романов в истории литературы, даже не роман, а «гипотетическую структуру» – «62. Модель для сборки». Непростые для восприятия, изощрённые романы писали, также находясь в Европе, и Фуэнтес – «День рождения», «Мексиканское время», и Льоса – «Ла Катедраль», и Астуриас – «Маладрон», «Страстная пятница», и Карпентьер – «Концерт барокко», «Превратности метода»…Кстати, «Превратности метода» кубинца Карпентьера вышли на год раньше «Осени Патриарха» Маркеса и продолжили ставшую традиционной для латиноамериканской литературы диктаторскую тему, с 1940-х годов разрабатывавшуюся в романах «Сеньор Президент» Астуриаса, «Великий Бурундун Бурунда умер» Саламеа, «Я, верховный» Роа Бастоса…

В Барселоне Маркес испытывал наслаждение от самого процесса работы. Когда не писалось – не писал, и никто не подгонял, не принуждал, даже Мерседес, как в Мехико. Когда не знал, что должно произойти в романе дальше – давал ему отлежаться, отправляясь на прогулку по городу, или уезжал на несколько дней в другой город, страну.

Вообще-то странно, по-маркесовски парадоксально то, что он поселился при диктатуре Франко в Испании, откуда свободомыслящие интеллектуалы, наоборот, бежали в Колумбию, Мексику, Францию, куда угодно. Впрочем, имеет право на существование и мысль, что при диктатурах, тоталитаризме и создаются великие произведения.

«Я, латиноамериканец, оказался в исключительном положении, – рассказывал Маркес в Москве латиноамериканистам, – мне не довелось или почти не довелось жить при диктатуре. В это время в Латинской Америке просто не было подходящей для меня диктатуры, чтобы посмотреть, что это такое. И во многом из-за этого я поехал в Испанию, там была настоящая, старая диктатура одного человека. Ведь диктатура семейства Сомосы, например, не являлась в этом смысле старой, она передавалась как бы по эстафете. В Испании оказалось не так просто писать по памяти о Латинской Америке. Но в то же время чуть ли не ежедневно происходило нечто такое, что обогащало роман. Скажем, я написал эпизод, в котором жена диктатора становится жертвой покушения. Её автомобиль оказался неисправен, она с сыном отправляется на рынок на машине мужа, под которую заложен динамит, и когда приезжает, происходит взрыв – машина взлетает над рынком. И вдруг утром открываю газету и читаю, что то же самое произошло в действительности. И выходила у меня прямо-таки фотографическая иллюстрация к газетному сообщению о теракте. А писатель, имея, конечно, право использовать реальные события, обязательно должен проделать литературную переработку».

И Маркесу пришлось сочинить новую сцену, несомненно, к лучшему, потому что история с собаками, которых специально натаскивали, чтобы они разорвали Летисию Насарено на рынке, – одна из сильнейших в романе, по драматизму сопоставимая с классической сценой у Достоевского в «Братьях Карамазовых».

«Это была дьявольская кровавая вакханалия, круговерть чудовищной смерти, клубок собачьих тел, из которых на краткий миг с мольбой простирались руки то Летисии, то мальчика; но очень быстро обе жертвы превратились в куски с жадностью пожираемого мяса; и все это происходило на глазах у рыночной толпы, на глазах сотен людей; лица одних были искажены ужасом, другие не скрывали злорадства, а кто-то плакал от жалости…»

Обратим внимание на перекличку (не по смыслу, но по накалу) с рассказом брата Ивана Карамазова, в котором также фигурирует генерал, своего рода патриарх:

«Ну вот живёт генерал в своём поместье в две тысячи душ. <…> „Почему собака моя охромела?“ Докладывают ему, что вот, дескать, этот самый мальчик камнем в неё пустил и ногу зашиб. „А, это ты, – оглядел его генерал, – взять его!“ Взяли его, взяли у матери… Выводят мальчика из кутузки. Мрачный, холодный, туманный осенний день, знатный для охоты. Мальчика генерал велит раздеть, ребёночка раздевают всего донага, он дрожит, обезумел от страха, не смеет пикнуть… „Гони его!“ – командует генерал. „Беги, беги!“ – кричат ему псари, мальчик бежит… „Ату его!“ – вопит генерал и бросает на него всю стаю борзых собак. Затравил в глазах матери, и псы растерзали ребёнка в клочки!..»

«Однажды, когда в очередной раз застопорилось, – рассказывал Маркес, – и я не знал, как дальше писать „Осень Патриарха“, случайно на книжном развале на Рамбле я купил „Охоту в Африке“ с предисловием Хемингуэя. Меня очень заинтересовало, что написал Хемингуэй к такой книге. Яприсел на лавочку в тени. Предисловие оказалось не слишком интересным, но, раз уж взял в руки книгу, я стал читать и про охоту, и про нравы слонов. И вот, изучая нравы, повадки, даже особенности экскрементов слонов, я понял, в чём моя ошибка и как мне дальше писать. То есть – совершенно неожиданно нашёл ключ к характеру и поведению героя…»

Испания и вообще Европа питала, обогащала книгу реальным жизненным содержанием. Именно реальным. Каким-то европейски стабильным. Всё у него теперь было, недостатка ни в чём не испытывал. Почти ежедневно счёт в банке пополнялся. Жизнь текла размеренно и респектабельно. Старинный друг Плинио Апулейо Мендоса так вспоминал о Маркесе в Барселоне:

«Хорошо известно, что каталонская буржуазия наложила на Барселону свой отпечаток. Весь город дышит их цепким коммерческим практицизмом, успехом и дымом их дорогих сигар. Барселона – царство предприимчивых, активных, мажорных людей, одетых в отменно сшитые костюмы, посещающих самые дорогие рестораны, офисы банковских воротил, концертные залы, в которых выступают „звёзды“ первой величины. Их также можно часто встретить на шикарных пляжах Коста-Бравы, где они любуются голубой далью Средиземного моря или купаются около своих больших белоснежных яхт, ни на секунду не переставая думать о новых выгодных сделках. <…> Барселона не годится для писателей, которые только начинают оттачивать своё перо – там они рискуют быть раздавленными, в лучшем случае они получат работу корректора, станут вычитывать гранки или будут переводчиками. Издатели – всюду, но в Барселоне особенно – даже не принимают рукописи к рассмотрению только потому, что авторы их неизвестны. А вот для писателя с именем Барселона – место идеальное! Мало того что она является столицей издательского испаноязычного мира и полна разнокалиберных интеллектуалов и художников всех мастей, сияющих и сверкающих, как морская пена на солнце, – именитого там всюду приглашают, окружают вниманием, заботой, обслуживают по высшему классу, рекомендуя, если у него возникает желание, рестораны, где подают лучших устриц и другие искусно приготовленные дары моря, лучшую испанскую ветчину и самое выдержанное изысканное вино; ателье, где на заказ шьют великолепные рубашки и пиджаки из замши и кашемира; ночные клубы, где показывают высшего разряда и самый откровенный стриптиз, и лучший дом терпимости на бульварах Рамблас с юными девочками и мальчиками.

…По тому, как новые друзья рассаживались вокруг знаменитого писателя, как вдруг шумно начинали расхваливать какую-нибудь вещицу или одежду, недавно им купленную, и как громко дружно хохотали над плоскими шутками, порой срывавшимися с его языка, я начинал ощущать, что окружавшая его атмосфера, прежде мне незнакомая, полна той тонкой придворной лести, какой в своё время были окружены монархи Версаля. Кинозвёзды и режиссёры, оперные певицы и певцы, театральные светила, бизнесмены, издатели всех мастей, даже высшие правительственные чиновники – вот те люди, которые теперь окружали Габо».

70

Барселона конца 1960-х оказалась лучшей «мастерской» для Маркеса. Своему литературному агенту Кармен Балсельс он признавался, что для него даже странно: говорят кругом по-испански, а на него внимания никто не обращает, тогда как дома, в Латинской Америке, глазеют, пальцем тычут: «Вон тот, который…» Счастливая Кармен смеялась, говоря, что быстро он привык к купанию в лучах славы.

Смеяться было отчего: её карьера понеслась в карьер. Почти одновременно с французским издательством и итальянское ведущее издательство «Фельтринелли» подписало с Кармен контракт на издание пяти книг Маркеса, а американское «Харпер энд Роу» заказало перевод «Ста лет одиночества» лучшему переводчику. За несколько месяцев она подписала контракты с крупнейшими издательствами Швеции, Нидерландов, Англии, Дании, Польши, Финляндии, Бразилии, Японии, Венгрии, Португалии…

Маркес жаловался жене Варгаса Льосы (Льоса с супругой переехали в Барселону вслед за четой Маркесов и поселились в пяти минутах ходьбы, что в конце концов привело к мордобитию, но об этом позже) на то, что популярность, шумиха, вся эта суета, горы писем, в том числе от сумасшедших, то звезду его именем предлагают назвать, то остров пытаются продать или обменять на будущую книгу, то присылают свои фотографии в голом виде, I умоляют переспать, – всё это выматывает и забирает ужасно много времени. Раскачиваясь в гамаке в саду за домом Маркеса, Патрисия, смеясь, говорила, что ничего в этом ужасного не видит, он становится как его герой-полковник в романе, которому приводили дочерей, чтобы он спал с ними. Интересовалась, как продвигается новый роман о диктаторе. Маркес признался, что, написав большую часть, отвлёкся – может, и под влиянием этих тысяч идиотских писем, и пишет рассказы, чтобы объединить в сборник под названием «Невероятная и грустная история о простодушной Эрендире и её бессердечной бабке». Патрисия спросила, та ли это история, вкратце описанная в романе «Сто лет одиночества» – про бабку, которая продавала внучку солдатам, грузчикам и циркачам, – и насколько она автобиографична, заходил ли он сам к девочке, отстояв очередь. Высказала уверенность, что заходил, настолько всё реально описано.

«Теперь я должен был, – признавался Маркес в одном из барселонских интервью, – доказать сотне тысяч неизвестных мне людей, раскупивших „Сто лет одиночества“ меньше чем за год, что эта книга не была, как выразился один критик, счастливой случайностью… и что у меня ещё хватает горючего для других книг». В предисловии к одному из первых сборников Маркеса, вышедших в 1970-х годах в СССР, известный советский исследователь творчества Маркеса и переводчик Лев Осповат писал: «Первым, что осознал он, обратившись к уже давно возникшему замыслу романа о латиноамериканском диктаторе, была необходимость решительно преодолеть инерцию того стиля, который он так долго искал, вынашивая предыдущую книгу. „Я понял, что нужно полностью разрушить этот стиль, зайти с другой стороны. Как же это сделать? Надо начать с нуля.

Как начать с нуля? Я буду писать детские рассказы“. Рассказы, которые стал писать Гарсия Маркес (они вошли в книгу под заглавием „Невероятная и грустная история о простодушной Эрендире и её жестокосердной бабке“), трудно назвать „детскими“ – они рассчитаны на достаточно искушённого читателя. Но и автор по-своему прав: мы встречаемся в этих рассказах с такой детской чистотой воображения, населяющего мир самоценными чудесами, а порой и с таким мажорным преображением действительности, каких у Гарсия Маркеса ещё не бывало…»

В основу «детской» (мы помним, Маркес уже брался за «детскую» литературу) «Невероятной и грустной истории…» положен эпизод из «Ста лет одиночества» – судьба девочки, по неосторожности которой сгорел дом, где она жила с бабушкой.

«…Когда бабка окончательно и бесповоротно убедилась, что в груде обгорелых обломков нет ничего путного, она посмотрела на внучку с самым искренним состраданием.

– Бедная моя детка, – вздохнула она, – тебе до конца твоей жизни не расплатиться со мной за такие убытки.

Эрендира начала расплачиваться в тот же самый день, когда под назойливый шум дождя бабка свела её к хилому и раньше времени овдовевшему лавочнику; его хорошо знали в пустыне как большого охотника до нетронутых девочек, за которых он платил не скупясь. На глазах у невозмутимой бабки скороспелый вдовец с научной взыскательностью осмотрел Эрендиру, оценил упругость её ляжек, величину грудей, диаметр бёдер. И пока не подсчитал в уме, чего она стоит, не проронил ни слова.

– Она ещё совсем зелёная, – произнёс он, – у неё грудки острятся, как у сучки.

Он поставил Эрендиру на весы, чтобы цифры подтвердили его правоту. Девочка весила сорок два килограмма.

– Красная цена ей сто песо, – сказал вдовец.

Бабка возмутилась.

– Сто песо за такую молоденькую целочку! – вскричала она. – Ну, любезный, у тебя, оказывается, нет никакого уважения к добродетели!..»

Если учесть, что впервые публиковалось это в одном из самых академических издательств СССР – «Прогресс», то становится очевидным: Осповат был прав, говоря о «детской чистоте воображения»:

«Бабка велела Эрендире идти с лавочником, и тот повёл её за руку в складское помещение, точно первоклассницу в школу.

– Я подожду тебя здесь, – сказала старуха.

– Хорошо, бабушка, – сказала Эрендира.

…При первой попытке вдового лавочника Эрендира заорала по-звериному и рванулась в сторону… Вдовец взял её под лопатки, не дав встать на ноги, ударом под дых повалил в гамак и так прижал коленкой, что она не смогла пошелохнуться. Вот тут её обуял такой ужас, что она потеряла сознание и в каком-то забытьи неотрывно смотрела на лунную бахрому рыбки, проплывавшей в грозовом воздухе. А тем временем вдовец сдёргивал с неё одежду длинными лоскутами, точно молодую траву, и эти тонкие лоскутки, подхваченные ветром, взвивались вверх, как разноцветный серпантин.

Когда в посёлке не осталось ни одного мужчины, готового заплатить хоть самую малость за любовь Эрендиры, бабка повезла её на грузовике в края контрабандистов… За стеной банок и мешков Эрендира расплатилась с грузчиком за дорогу и провоз вещей…

На пустыре, где остановился грузовик, они соорудили что-то вроде палатки из цинкового листа и остатков восточных ковров… Эрендира сняла накладные ресницы: они не позволяли её моргать глазами – и отодвинулась на самый край циновки, освобождая место партнёру по любви. <…>

Бабушка обмахивалась веером, восседая на своём троне, – ей будто и дела не было до всей этой ярмарки. Единственное, что её интересовало, – это порядок в очереди клиентов и правильность суммы, которую она брала за вход к Эрендире… принимала в доплату образки святых, семейные реликвии, обручальные кольца – словом, всё, что было из золота, которое она пробовала на зуб, когда оно не блестело…

Сержантик вошёл внутрь, но тут же вышел, потому что Эрендира взмолилась, чтоб он позвал бабку. Бабка повесила на руку корзину с деньгами и скрылась в походной палатке, где было тесно, но опрятно и прибрано. В глубине на раскладушке пластом лежала измученная и грязная от солдатского пота Эрендира. Её била мелкая дрожь.

– Бабушка! – зарыдала она. – Я умираю…

– Да там всего ничего. Какой-нибудь десяток солдат.

Эрендира не заплакала, нет, она завыла, как загнанное животное… Когда Эрендира затихла, бабка вышла на улицу и вернула сержантику деньги.

– На сегодня всё, ребята! – сказала она. – Завтра в девять – пожалуйста!

Солдаты и гражданские, сломав очередь, разразились угрозами. Но бабка взмахнула своим жезлом и дала им решительный отпор.

– Ах вы изверги! Аспиды ненасытные! – надрывалась она. Вы что думаете, она у меня железная? Вас бы на её место! Христопродавцы! Кобели поганые!..»

Об этой сцене, прочитанной Маркесом Патрисии, жене Аьосы (под настроение Маркес охотно читал свою прозу вслух, чтобы «обкатать» на слушателях), она, Патрисия, сказала, что если бы не «образки святых», «семейные реликвии», если бы не эти «Аспиды ненасытные!», «Христопродавцы!», то было бы в духе секс-шоу на Рамбле. А так рассказ – как всё у Габо – не пошл и потрясающ. Но не про бедную, конечно, девочку, которую бабка укладывает в постель с мужиками, ведь не случайно он сравнивает купающуюся бабку с «белой самкой кита», что ассоциируется с Белым китом из романа Мелвилла «Моби Дик», где кит олицетворяет мировое зло, так что это про всех, какие к чёрту девочки! Маркес оценил редкое сочетание в женщине красоты и ума, Патрисия добавила, что прелестно сказано про бабушку: «И ни с того ни с сего, так, как поют только во сне, она пропела эти горькие для неё строки:

Господи, Господи, верни мне невинность,

Чтоб насладиться его любовью, как в первый раз.

И только Улисс заинтересовался бабушкиными печалями…»

Непростой, многозначный и многослойный рассказ, точнее повесть Маркеса. Даже – короткий роман-драма, со множеством живых, неповторимых, «со своим ДНК» героев, перипетий, а главное (что Пушкин считал главным в прозе) – мыслей… Чрезвычайно интересен, сложен и даже в чём-то «поэтичен» образ бабушки, предсказывающей вконец истерзанной тысячами мужчин внучке:

«Ты станешь великой госпожой, – обратилась она к Эрендире. – Родоначальницей, которую боготворят те, кому она покровительствует, и почитают высшие власти. Капитаны будут слать тебе открытки со всех концов света».

Недаром «Эрендира» вызвала бурную дискуссию в прессе и неоднократные попытки экранизации. (В Париже на улице Сен-Дени, где располагались десятки секс-шоу, эротических театров, кинотеатров и т. п., мне довелось посмотреть в одном из заведений, где хозяином был иммигрант из Колумбии, порнопостановку, в которой блеснула «бессердечная бабка» Эрендиры – актрисе сокрушительных форм аплодировали, что нечасто случается на Сен-Дени и Пигаль.)

«„Невероятная и грустная история…“ развёртывается в целую притчу о мытарствах души человеческой, – подметил в 1979 году Осповат, – о власти и покорности, о любви и бунте. Самая грубая и площадная проза (чего стоят одни только вымокшие от пота простыни, на которых Эрендира отрабатывает свой долг!) органически срастается со сказочной феерией, причём соединительной тканью служит всепроникающий юмор. <…> Даже любви, ворвавшейся вместе с юным и самоотверженным Улиссом в горестную жизнь Эрендиры, не суждено вызволить девушку из-под власти злых старухиных чар. Стоит заметить, что вообще в чудотворном мире Гарсия Маркеса, кажется, одна лишь любовь неспособна творить чудеса. Избавление приходит слишком поздно и покупается слишком дорого – Улисс вынужден своими руками зарезать старуху, и тяжесть этого убийства он не в силах снести. А ожесточившаяся Эрендира, сняв с убитой жилет с зашитыми в нём золотыми слитками, убегает неведомо куда…»

В сборник, над которым Маркес работал с 1961 года и почти всё время пребывания в Барселоне (параллельно с романом «Осень Патриарха») кроме «Невероятной и грустной истории…» вошли рассказы «Старый-престарый сеньор с огромными крыльями», «Море исчезающих времён», «А смерть всегда надёжнее любви», «Последнее плавание корабля-призрака», «Блакаман добрый, продавец чудес», «Самый красивый утопленник в мире».

«…Женщины не могли не заметить, что покойный встретил свою смерть с достоинством, – в его лице не было выражения одиночества, столь частого у погибших в море, как не было и отвратительного убожества, отличающего речных утопленников…» Один из наиболее философских рассказов (у Маркеса все философские, но в этом сборнике – в особенности), рассказ-поэма. Сюжет рассказа «Самый красивый утопленник в мире», как обычно, незамысловат: жители селения обнаружили на берегу утопленника. Философия заключается в самом простом, казалось бы, но неизбывном, неиссякаемом, как самая жизнь, – женской мечте о Мужчине.

«Мало-помалу женщины очистили покойника от наслоений, и, когда он предстал перед ними в первозданном виде, у всех перехватило дыхание. Это был самый высокий, самый красивый и самый мужественный мужчина из всех существующих на свете… Женщины тайком сравнивали усопшего со своими мужьями и с грустью понимали, что он способен был в одну ночь сделать то, чего их мужьям не дано было сделать за всю жизнь, и они разочаровывались в глубинах своих сердец и раз и навсегда отвергали мужей как немощных и ни на что не годных. Забыв обо всём, они блуждали в трепетных рощицах своих фантазий…»