Текст книги "Большая книга стихов"

Автор книги: Семен Липкин

Жанр:

Поэзия

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)

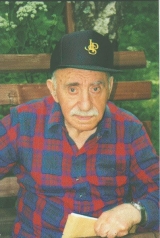

ЛИПКИН, СЕМЕН ИЗРАИЛЕВИЧ (1911–2003), русский поэт, прозаик, переводчик, мемуарист. Родился 6 (19) сентября 1911 в Одессе в семье кустаря-закройщика. С 1929 живет в Москве, тогда же без особого успеха выступил со стихами, по его позднейшему признанию, «лишенными самостоятельности», «написанными под влиянием жадно прочитанных Лескова, Мельникова-Печерского, Хомякова, Ивана и Константина Аксаковых, Н.Я.Данилевского».

С начала 1930-х годов, освоив персидский язык, занимался переводами, параллельно учась в Московском инженерно-экономическом институте (окончил в 1937). В годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом на юге России, что нашло отражение как в его стихах ("В бинокле", "Правый берег", оба 1942, и др.), так и в прозе (кн. очерков "Сталинградский корабль", 1943). В 1956 опубликовал подборку стихов в «Новом мире» А.Т.Твардовского, изредка выступал в альманахах (в т. ч. «День поэзии», 1969; «Метрополь», 1979), издал сб. "Очевидец: Стихотворения разных лет" (1967). Тонкое чувство природы, изящная образность («К сердцу дождик прижал молчаливо /Потемневшую воду залива» – "В экипаже", 1941), аура тонкого настроения сменяются в поэзии Липкина серьезной, информативной событийностью (поэмы "Техник-интендант", 1963, написанная свободным стихом, – об отступлении летом 1942 в составе кавалерийской дивизии; "Литературное воспоминание", 1974, – о посещении в компании друга юности, Э.Г.Багрицкого, дачи наркома внутренних дел СССР Н.И.Ежова), историко-литературными реминисценциями (стихотворение "Молдавский язык", 1962, где звуки романской речи вызывают в воображении поэта сначала древнеримских каторжан, ссылавшихся в молдаванские степи, затем «нового Овидия», О.Э.Мандельштама), политическими инвективами (поэма "Нестор и Сария", 1962, – об убийстве политического и государственного деятеля Абхазии Н.А.Лакобы его сподвижником Л.П.Берией), размышлениями о собственной судьбе ("Вячеславу. Жизнь переделкинская", 1982, – о «диссидентском» повороте судьбы Липкина: в 1980 вместе с женой, поэтессой И.Л.Лиснянской, он в знак протеста против разносной критики «Метрополя» вышел из СП СССР) и о возможности и обязанности поэта смягчить жестокость нашего мира («Дамы внимают советнику Гете, / Оптики он объясняет основы, / Не замечая в тускнеющем свете, / Что уже камеры смерти готовы», – стихотворение "В часе ходьбы от Веймара", 1985).

Целый пласт стихов Липкина опирается на мощный и разноязычный культурный фундамент, живо отзываясь при этом на острые и необычные явления в мире (стихотворения "Моисей", 1967; "Союз", 1968, – о южнокитайском племени «И»; "Годовщина армянского горя", 1972), особенно выделяя проблему национального самосознания и межнациональных взаимоотношений (цикл поэм под общим названием "Вождь и племя: Туман в горах" (1953) – «кавказская быль» о чеченце, скрывшемся от депортации; "Тбилиси в апреле 1956" (1958) – о массовом побоище, вызванном национальным противостоянием; "Поездка в Ясную Поляну" (1952) – о лично пережитом эпизоде национального унижения). Эта «больная» для Липкина тема делает поэта обостренно чутким ко всем проявления национального ущемления – будь то трагедия сожженных гитлеровцами евреев (стихотворение "Зола", 1967), депортированных калмыцкого (поэма "Техник-интендант") или малого кавказского («летописная повесть» "Декада", 1980, опубл. в 1981 в США, в 1989 в СССР) народов. Поэт проводил четкую грань между «прекрасным» национальным самосознанием культуры и «отвратительным» национальным самосознанием крови.

Подобное восприятие национального многоцветия мира было закономерно для Липкина, творческое лицо которого с наибольшей силой проявилось в переводах с языков народов бывшего СССР. Ему принадлежат хрестоматийные переводы эпосов – калмыцкого "Джангар" (1940), киргизского "Манас" (1941) и героической повести "Манас Великодушный" (1947), кабардинского "Нарты" (1951), поэм "Лейли и Меджнун" (1943) и "Семь планет" (1948) А.Навои, "Сказание о Бахраме Чубине" (1952) и "Шахнаме" (1955) А.Фирдоуси, "Гуль и Навруз" (1959) Лутфи, произведений Мирмухсина, М.Турсун-заде, Г.Тукая, Х.Алимджана, Айбека и др.

Изучив персидский язык, с 1934 занимается литературными переводами с восточных языков. В 1937 окончил московский инженерно-экономический институт, но продолжал профессионально заниматься переводческой деятельностью. Пишет стихи, но опубликует их значительно позже.

Липкин известен как переводчик лучших образцов национальной литературы: он перевел калмыцкий эпос "Джангар" (1940), киргизский эпос "Манас" (1941), кабардинский эпос "Нарты" (1951), поэмы А.Навои "Лейла и Меджнун" (1943) и "Семь планет" (1948), поэму Фирдоуси "Шахнаме" (1955), произведения М.Турсун-заде, Айбека и др. Липкину принадлежат книга военных очерков "Сталинградский корабль" (1943), повести для детей по мотивам народных сказаний – "Приключение богатыря Шовшура" (1947), "Царевна из города Тьмы" (1961). Опубликовав несколько стихотворений в "Метрополе", подвергся резкой критике официальных властей. В знак протеста вышел из Союза писателей, после чего был наложен запрет на публикацию не только его стихотворений, но и переводов. В 1981 в журнале "Время и мы" (США) были опубликованы стихи Липкина, вошедшие потом в сборник "Воля", изданный в США с предисловием И.Бродского. В 1983 был написан первый роман – "Декада". В 1984 вышел сборник статей – "Кочевой огонь", в 1986 – "Картины и голоса". В 1986 С. Липкин был восстановлен в Союзе писателей. В 1989 опубликовал сборник стихов разных лет "Лира"; в 1990 – сборник "Письмена", включивший стихи и поэмы, а также книгу "Жизнь и судьба Василия Гроссмана"; в 1991 – "Угль, пылающий огнем" (зарисовки и соображения о Мандельштаме и Шенгели); в 1995 – "Вторая дорога" (зарисовки и соображения о советской литературе и литературной жизни в СССР); в том же году в Париже вышла книга стихов и переводов 1990-93 – "Перед заходом солнца".

Как прозаик Липкин выступил с психологическими, более или менее автобиографичными повестями "Записки жильца" (1962–1976; опубл. в 1992), с мемуарной прозой (воспоминания об А.А.Ахматовой, О.Э.Мандельштаме, Э.Г.Багрицком, Н.А.Клюеве, П.Н.Васильеве и др.; кн. "Жизнь и судьба Василия Гроссмана", 1984, опубл. в 1990; первонач. опубл. в США, 1986, под назв. "Сталинград Василия Гроссмана").

Автор повестей для детей по мотивам народных сказаний "Приключения богатыря Шовшура" (1947) и "Царевна из Города Тьмы" (1961).

Умер 1 апреля 2003 в Санкт-Петербурге.

[1]1

Лит.:Кешоков А., Вторая жизнь поэзии, «Новый мир», 1957, № 5;

Кулиев К., Чем продолжительней молчанье…, "Новый мир", 1967, № 12;

Кугультинов Д., Наше светлое родство, "Литературная Россия", 1971, 19 ноября;

Рассадин С., И будущее, и былое, "Литературная газета", 1971, 8 дек.

[Закрыть]

СЕМЕН ЛИПКИН

"БЬЕТСЯ БАБОЧКА В ГОРЛЕ КУМГАНА"

Прекрасное стихотворение Семена Липкина «На Тянь-Шане» кажется мне написанным и о моем детстве. Маленьким я видел людей, таких же, как изображенные поэтом, и, оглядываясь в прошлое, могу оценить ситуацию, которую Семен Израилевич запечатлел и которую он окинул зорким оком правдивого очевидца. В Средней Азии, особенно в Таджикистане, я часто думал о его судьбе…

Участь русских поэтов, которые по возрасту были несколько моложе Заболоцкого, часто имеет общие черты. Заболоцкий издал первую книгу, она подверглась сокрушительной критике, его посадили. Более молодые авторы сборников напечатать не успели, так как наступили времена строжайшей цензуры, приспосабливаться к которой у честных стихотворцев не было охоты. Изменять предмету поэзии они не хотели. Высокая «квалификация» пропадала, и вот способные молодые люди стали переводчиками, а собственные стихи писали втайне… Однако большинство поехало в аристократический Тбилиси, в интеллигентный Ереван, еще в какие-то города, где было общество, не чуждое русской и европейской культуре. Липкин же оказался в полнейшем одиночестве на самой глухой имперской окраине. Конечно, и здесь жизнь была многокрасочной, и трагичной. Лишенный читателей Липкин написал здесь лучшие свои стихи и поэмы.

Сейчас известны подробности организованной властями провокации с альманахом «Метрополь». Семен Израилевич поступил благороднейшим образом: в знак протеста против действий аппаратной верхушки Союза писателей, вышел из организации, старейшим членом которой являлся. Ко всеобщему изумлению классик поэтического перевода подорвал все здание своих обширных трудов – больше их не печатали; стаи акул кинулись пожирать «наследство», перепереводить… Но нетленная часть творчества Семена Липкина все же не переводы. В разные периоды жизни им написаны замечательные циклы стихов и удавшиеся (как это редко!) поэмы. Вскоре после скандала с «Метрополем» вышла книга избранных произведений Липкина, предваренная предисловием Иосифа Бродского. Этой книгой место Семена Липкина в современной русской поэзии было утверждено.

Сокровенные, до поры, до времени таившиеся стихотворения Липкина свидетельствуют о том, что их автор всегда был глубоко религиозен. Неся в себе знание об исполняющемся в мире Божьем законе, свято чтя Писание, поэт бывал безошибочен…

Семену Израилевичу пошел 87 год, его разум ясен, память тверда, он пишет все новые проникновенные стихи.

Михаил Синельников

“НА БОЖЕСТВЕННОМ УРОВНЕ ГОРЯ И СЛЕЗ”

Владимир МОЩЕНКО

Один воскликнет нагло и хитро:

– Да, сотворил я зло, но весом в атом! –

Другой же скажет с видом виноватым:

– Я весом в атом сотворил добро.

Семен Липкин

Во второй половине 80-х вышел “знаменитый” библиографический справочник “Писатели Москвы”, купив который, я тотчас начал листать страницы на “Л”: есть ли там Семен Липкин и Инна Лиснянская? Их там не было. В общем-то я знал, что не найду их в справочнике, как, допустим, не смог бы отыскать целый квартал напротив памятника Пушкину в центре Москвы (с закусочной “Эльбрус”, с кинотеатром “Хроника”, с аптекой и уютнейшим кафе). Но квартал этот снесли, остался на его месте лишь сквозняк, а Липкин и Лиснянская существовали, жили – не когда-то, а сегодня, тем более – их поэзия. И всё-таки на официальных совписовских страницах между сведениями о Лимановой Г.Х. и Лисицком С.Ф., а также о Лисичкине Г.С. и Лисянском М.С. тоже болезненно ощущались два занозистых сквозняка, два ужасных пробела. Словно предвидя нечто несуразное в этом роде, совсем еще молодой Липкин (в 44-м) восклицал: “О патефоны без пластинок!..”

Впрочем, поэта вообще не баловали, хотя, во-первых, его самобытный талант проявился очень рано и развивался, несмотря на всяческие препоны, а во-вторых, он – фронтовик, был в окружении, участник Сталинградской битвы. Тем не менее боевые заслуги и несомненный поэтический дар в учет издательствами брались крайне неохотно, а то и вовсе не брались. Приходилось заниматься в основном переводами. Кстати, их поистине высокий уровень заставил говорить о себе. Первая книга Семена Липкина (“Очевидец”) вышла в “Советском писателе”, когда автору было уже едва ли не шестьдесят. Критика относилась к его стихам весьма недоброжелательно, обвиняя их одно время даже в “альбомности” и “враждебности”. А тут еще масло в огонь подлило его участие в скандальном “Метрополе”, и недруги предрекали ему полное забвение. Забегая вперед, замечу, что, к счастью, всё получилось иначе. Иосиф Бродский составил его книгу “Воля”, которая появилась в начале 80-х в США. Затем там же увидела свет новая книга “Кочевой огонь”. Однако в ту пору, пору идеологического шабаша, Липкину грозили, что его поэзия пересечется с “линией небытия”.

О том, что подобное произойдет, говорил мне перед своим выдворением из Советского Союза и выездом в Штаты Василий Аксенов. Те времена, ознаменованные взрывом негодования, улюлюканьем по поводу появления “Метрополя”, он вспоминает в книге “В поисках грустного бэби”, где пишет, как мы с ним встретились в подземном переходе на Манежной, как я пригласил его в гости на “армейские антрекоты”, чтобы послушать новые “контрабандные” джазовые пластинки, и признается: “Надо сказать, я удивился: меня уже тогда далеко не все друзья приглашали в гости”. Да, нешуточные дела были. Как известно, тот грандиозный скандал закончился тем, что Инна Лиснянская и Семен Липкин, объявленные отщепенцами, вослед за Аксеновым вышли из СП, руководство которого делало вид, что этих писателей как бы вовсе и нет.

А между тем разве могла существовать отечественная литература хотя бы вот без таких строк Липкина:

Я сижу на ступеньках деревянного дома,

Между мною и смертью – пустячок, идиома.

Пустячок, идиома – то ли тень водоема,

То ли давняя дрема, то ли память погрома…

Автор этих строчек родился в 1911 году в Одессе, кусты будяка которой вместе с ярко-красным вагончиком, пожелтевшими листьями акаций, морем, меняющим цвета, заросшими невысокой травой пустырями, пляшущим под дребезжанье запиленной иглы кожевенным цехом стали фактом его поэзии. Удивительно ли, что своему одесскому детству поэт посвящает строчки именно одесские:

Разбит наш город на две части,

На Дерибасовской патруль,

У Дуварджоглу пахнут сласти,

И нервничают обе власти.

Мне восемь лет. Горит июль.

Еще прекрасен этот город

И нежно светится собор,

Но будет холод, будет голод,

И ангелам наперекор

Мир детства будет перемолот.

Ощущая себя “остывшею золой без мысли, облика и речи”, поэт неоднократно проделывал в послевоенных стихах путь к родному городу.

Еще и жизни не поняв

И прежней смерти не оплакав,

Я шел среди баварских трав

И обезлюдевших бараков.

Неспешно в сумерках текли

“Фольксвагены” и “мерседесы”,

А я шептал: “Меня сожгли.

Как мне добраться до Одессы?”

Вскоре после этого он написал об одесской синагоге, о ее обшарпанных стенах, угрюмом грязном входе, о том, как там, “на верхотуре, где-то над скинией завета мяучит кот”. Тон вроде бы несколько ироничный, что-то вроде будничного. Вот, к примеру, следующий портрет:

Раввин каштаноглазый —

Как хитрое дитя.

Он в сюртуке потертом

И может спорить с чертом

Полушутя.

Но не по такому поводу брался за перо Семен Липкин. Ему бы простили и Одессу, и даже синагогу (“шум, разговор банальный, трепещет поминальный огонь свечей”), и даже раввина, только как могли простить пугающую тревогу, не случайно возникшую на празднике Торы, гневное недоумение: “И здесь бояться надо унылых стукачей?” – и молитву: “Я только лишь прохожий, но помоги мне, Боже, о, помоги!”

Тут и доказывать не надо: стихи эти были неизбежными прежде всего потому, что поэт без чьей-либо подсказки понял основное: “Пришел сюда я поневоле, еще не зная крупной соли сухого края, чуждой боли”. После такого осознания поэтической сверхзадачи “чуждой боли” уже быть не может. Липкин никогда не возносился, он ни на секунду не смел позволить себе забыть: главное – “не золотые слитки, а заповедей свитки”, оставался самим собой.

Я плачу. Оттого ли плачу,

Что не могу решить задачу,

Что за работою умру,

Что на земле я меньше значу,

Чем листик на ветру?

Поэзия Семена Липкина парадоксальна прежде всего по той причине, что его любовь к человеку, к людям проявляется как факт художничества тем явственнее, тем сильнее, чем ярче он показывает всё их несовершенство. Примеров тому несть числа.

…Он привык летать в дурное место,

Где грешат и явно, и тайком,

Где хозяйка утром ставит тесто,

Переспав с проезжим мужиком,

Где обсчитывают, и доносят,

И поют, и плачут, и казнят,

У людей прощения не просят,

А у Бога – часто невпопад…

Этот “новый Овидий” не страшится петь “о бессмысленном апартеиде в резервацьи воров и блядей”, не то что не страшится – наоборот, считает своим долгом только так слагать свои песни, беря пример с “блатной музыки”, которая “сочиняется вольно и дико в стане варваров за Воркутой”, ведь иначе нельзя прочесть книгу, данную Господом, “на рассвете доесть мамалыгу и допить молодое вино”. Липкину известна беда “забытых поэтов”, умевших находить и краски для описания закатов и рассветов, и, кроме того, “терпкость нежданных созвучий”, испытывавших “восторг рифмованья”: увы, у них не хватило ума стать необходимыми людям, и они просчитались. Почему же просчитались? Они запамятовали вот что: “Говорят, нужен разум в эдеме, но нужнее – на грешной земле”. Именно – на грешной!

Стихи Семена Липкина мужественны (и это мы еще раз подчеркнем в конце статьи), мужественны – потому что не пытаются ни единой буквой, ни единым звуком идти против истины, не всегда (далеко не всегда!) приятной для нас. Обратите внимание на “Телефонную будку” и не подумайте, что здесь речь идет об обыкновенном “городском сумасшедшем”, который непрестанно и “с напряжением вертит диск автомата”. Это наподобие того сумасшедшего поэзия проламывается сквозь косность нашего окаянного бытия.

Толстым пальцем бессмысленно в дырочки тычет,

Битый час неизвестно кого вызывая,

То ли плачет он, то ли товарищей кличет,

То ли трется о трубку щетина седая.

Я слыхал, что безумец подобен поэту…

Для чего мы друг друга сейчас повторяем?

Опустить мы с тобою забыли монету,

Мы, приятель, не те номера набираем.

Еще более драматично это чувство выражено в “Комбинате глухонемых”, стихотворении очень предметном, ярком, где наличествует и живая соль знойных городских улиц, и морская даль, и звон трамвая, и мастерская, в которой склоняются над шитьем сорочек артельщики, – и всё ради того, чтобы задаться тем же самым проклятым вопросом:

Ничего она не слышит,

Бессловесная артель,

Лишь в окно сквозь сетку дышит

Полдень мира, южный хмель.

Неужели мы пропали,

Я и ты, мой бедный стих,

Неужели мы попали

В комбинат глухонемых?

Но, к великому счастью, как мы уже говорили выше, поэзия Семена Липкина проникнута состраданием к ближнему – и не на словах, а на деле, в готовности сочувствовать, допустим, молодой женщине Марусе, у которой “случилось большое несчастье”, поскольку у нее взяли мужа: он в субботу немного подвыпил, потом ему пришлось везти врача, и он заехал к любовнице, застал ее с кабардинцем и в ту же ночь сгоряча поранил ее. Конечно, “дали срок и угнали”. Что остается Марусе? Известно – что: печалиться и любить, ненавидеть его и жалеть его. И это не просто пересказ, Липкин пересказов не признаёт; он воссоздает жизнь своей Маруси (она “в брезентовой куртке, в штанах”), воссоздает в строчках и строфах ее, ни на что не похожий, особый, мир:

Из окна у привода канатной дороги

Виден грейдерный путь, что над бездной повис.

В блеске солнца скользя, огибая отроги,

Вагонетки с породой спускаются вниз.

А уже после того как эта действительность создана, следуют строки, которые можно с уверенностью считать поэтическим кредо Липкина:

Пусть три тысячи двести над уровнем моря,

Пусть меня грузовик мимо бездны провез,

Всё равно нахожусь я на уровне горя,

На божественном уровне горя и слез.

Вот оно, отличительное свойство этого поэта, в чьих книгах – “усталый облик правды голой, не сознающей наготы” и отвергающей “хитроискуссную суету”, и вот оно, робкое, но оттого и трогательное желание:

О, если бы строки четыре

Я в завершительные дни

Так написал, чтоб в страшном мире

Молитвой сделались они,

Чтоб их священник в нищем храме

Сказал седым и молодым,

А те устами и сердцами

Их повторяли вслед за ним…

Действенность таких стихов заключается не только в их нравственной позиции писателя, но и в поражающей воображение новизне, в виртуозной импровизации, опирающейся на самые неожиданные, а именно липкинские детали бытия. Тут уж никак не приходится говорить о традиционности стиха в известном, смахивающем на упрек, смысле. Липкин следует одной традиции – традиции достигать первозданной свежести в каждой строке, раз за разом открывать и открывать мир. Вот он живописует старинную открытку:

Извозчики, каких уж нет на свете,

Кареты выстроили – цуг за цугом,

А сами собрались в одной карете,

Видать, смеялись друг над другом…

Картина эта поражает достоверностью, это кисть большого мастера. Но, показывая нам, читателям, город, где происходит действие, дома, улицы, где “я проживаю, но другой, но лучший, но слепо верящий в святыни”, Семен Липкин доказывает, что одних картин, как бы замечательны они ни были, мало, необходимо еще вскрытие сокровеннейших глубин души, обращенной к Всевышнему, и потому стихотворение кончается не столько проникновенными, сколько таинственными словами: “Там ни к чему умельца дар постыдный, и мне туда не шлют открыток”. Как доказано в “Беседе”, “умельца дар постыдный” вызывает порицание Бога: “Пусть лукавил ты с миром, лукавил с толпой, говори, почему ты лукавишь с собой?” Вот почему так важны здесь вопрос стихотворца и ответ на этот вопрос:

– Я словами играл и творил я слова,

И не в том ли повинна моя голова?

– Не слова ты творил, а себя ты творил,

Это Я каждым словом твоим говорил.

Мера истинности, справедливости, любви и добра у поэта одна – это Бог, кто бы не поклонялся Ему – православный, католик, иудей, буддист, мусульманин… Вот только две иллюстрации: “Одного лишь хочу я на свете – озариться небесным лицом, удаляясь под своды мечети, насладиться беседой с Творцом” (“Ночь в Бухаре”), “Тени заката сгустились в потемки, город родной превратился в обломки. Всё изменилось на нашей земле, резче морщины на Божьем челе” (“Морю”). Липкин смотрит на Всевышнего сердцем и глазами человека каждой нации, каждой конфессии. В “Двуединстве” это проявляется наиболее впечатляюще:

Нам в иероглифах внятна глаголица.

Каждый зачат в целомудренном лоне.

Каждый пусть Богу по-своему молится:

Так Он во гневе судил в Вавилоне.

В Польше по-польски цветет католичество,

В Индии боги и ныне живые.

Русь воссияла, низвергнув язычество,

Ждет еще с верой слиянья Россия.

Кто мы? Жнецы перед новыми жатвами,

Путники в самом начале дороги.

Будем в мечети молчать с бодисатвами

И о Христе вспоминать в синагоге.

Кажется, это уникальный случай в литературе. Никто еще с такой художественной убедительностью не говорил, что все мы, “Отца единого дети, свеченье видим одно, и голуби на минарете об этом знают давно”.

Но и тут Семен Липкин не кривит душой, не собираясь обходить стороной мотив “теней заката” и городских обломков.

В слишком кратких сообщеньях ТАССа

Слышу я возвышенную столь

Музыку безумья Комитаса

И камней базальтовую боль.

Если Бог обрек народ на муки,

Значит, Он с народом говорит,

И сливаются в беседе звуки —

Геноцид и Сумгаит.

Поэт напоминает, что рвы копали не “только нам” и не “только мы” полегли в карьерах, на нашем месте так легко оказаться любому, вот почему “Матерь Утоли Моя Печали не рыдала ль плачем всей земли?”

Да, здесь мы слышим “столь возвышенную музыку” с ее “внезапно нахлынувшим понятьем Божества”. Вместе с тем эта возвышенность обеспечена прозой жизни, иллюстрировать которую в статье хочется без разбивки на строфы (из-за чего стих не утратит своей поэтичности): “Как тайны бытия счастливая разгадка, руины города печальные стоят. Ковыльные листы в парадных шелестят, оттуда холодом и трупом пахнет сладко”. Эти парадные – на уровне лучших кадров Микеланджело Антониони и Федерико Феллини. А вот как мощно входят в наше воображение окраины Европы, “где на треснувшем глиняном блюде солонцовых просторов степных низкорослые молятся люди желтым куклам в лоскутьях цветных”. Липкин без видимых усилий соединяет несоединимое – и не потому, что так ему хочется, а потому, что такова реальность. Она вся именно так скроена, и поэзия первой откликается на эту ее особенность. К примеру, заходит разговор о Тянь-Шане: “Бьется бабочка в горле кумгана, спит на жердочке беркут седой” И вдруг… “И глядит на них Зигмунд Сметана, элегантный варшавский портной”. “Откуда он взялся, этот Зигмунд?” – думает читатель. Так уж распорядилась судьба: не исчезнув в золе Треблинки, он попал сюда, и здесь всё рельефно, достоверно до мельчайшей черточки: “День в пыли исчезает, как всадник, овцы тихо вбегают в закут, зябко прячет листы виноградник, и опресноки в юрте пекут. Точно так их пекли в Галилее, под навесом, вечерней порой… И стоит с сантиметром на шее элегантный варшавский портной”.

Вот так же, вживую, мы видим праотца нашего Адама, которого Ева укорила: “Зачем это нужно, – вздохнула жена, – явленьям и тварям давать имена?” И Еву не так уж трудно понять. Если б можно было ограничиться лишь наименованием тени, льва, сна, соловья, воды, ветра, тростника… Но ограничиться, на беду, никак нельзя. “Всеобщая ночь приближалась к садам. “Вот смерть”, – не сказал, а подумал Адам. И только подумал, едва произнес, над Авелем Каин топор свой занес”. С липкинской поэзией, пожалуй, то же самое. Перед нами волею автора “многоярусный, многодостойный… поднимается к нему Гуниб” – земля Шамиля. “На вершине гранитных громад ныне праздно зияют бойницы, там виднеется зданье больницы, рядом школа, при ней интернат”. Ныне?! Нет, ныне “отсвет кровавый” не на одних лишь тополях, и бойницы праздно не зияют. Или вот такая история: “Писанье читает сапожник в серебряных круглых очках. А был он когда-то безбожник, служил в краснозвездных войсках…” Всё бы ничего, да кончается эта история сокрушительным взрывом: “О если бы, пусть задыхаясь, сказать этой ранней порой, что в жизни прекрасен лишь хаос, и в нем-то и ясность и строй”. Не обладая дерзостью подлинного художника, такого не напишешь. А как иначе выразить свою боль и боль близких тебе людей?

Недавно у Семена Липкина вышла книга “Семь десятилетий”. Но мы не хотим называть ее итоговой. Даст Бог, будут у него еще книги, и мы их будем ждать.