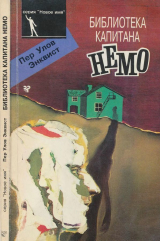

Текст книги "Библиотека капитана Немо (Роман)"

Автор книги: Пер Энквист

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)

2. Необъяснимая ошибка

Ээва-Лиса в снегу по колено стоит,

боль терзает, луна холодна.

Видит, вон там нужник приоткрыт,

кругом никого, она одна.

Снег на полу. Мороз трещит.

Дверь притворила. От боли нет сил.

На пол присела. Дом мирно спит.

Никто не увидит мой срам и стыд.

1

Он разбрасывает вокруг записочки с ободряющими призывами. В кладовке «Наутилуса» под пачкой масла, половина которой ушла на тюрю, лежит записка. «Надо защищать лягушек».

Само собой. Он ставит себе в заслугу то, чему научил его я.

Только вот прятать под пачкой масла ни к чему.

Когда у тебя что-то отнимают, чувствуешь себя несколько обзадаченным.

Сперва у меня отняли мою маму, потом лошадь, потом Ээву-Лису, потом мертвого младенчика, потом зеленый дом.

Поразительно, как бывает больно, когда у тебя отнимают маленький домишко. Хотя он, конечно, был ладный из себя, и наш. Вот считаешь что-то своим, нашим, да, собственно, почти все считаешь своим, нашим. А оказывается, вовсе нет. Это как-то обзадачивает. Ставит в тупик.

Незачем было ему только из-за этого наказывать дом.

Сам я все детство чувствовал себя обзадаченным. Считал, будто можно спасти хотя бы дом, ежели тщательно нарисовать его карандашом, я имею в виду, плотницким карандашом, как папа. И потом забрать рисунок с собой.

Описью спасенных вещей называл папа стихи в блокноте. Это он придумал. Таким образом можно немало спасти, ежели ты в крайней беде, в пещере мертвых кошек.

Первое, что я подумал, обнаружив его на кухонном диванчике в «Наутилусе» с недоеденной тюрей и разбросанными по всей комнате текстами и записками, – что он пригож с виду.

Какие-то домашние словечки въелись точно намертво. «Пригожий», «чокнутый», «обзадаченный».

Сперва псалмы казались мне делом безнадежным – ведь их надо было учить наизусть и беспрестанно повторять. А потом необходимость повторения и возможность не думать принесли как бы чувство надежности.

Когда я просыпаюсь по утрам, и на дворе туман, и птицы спят, мне делается легче, если я повторяю.

Пригожий. Я часто размышлял, хотелось бы мне быть пригожим или же только предателем, как он. Хотя словечко «пригожий», может, было болевой точкой в каком-нибудь стихе псалма, а потом пришлось взять за компанию и другие слова в других стихах, те, что не причиняли боли.

2

Впервые я встретился с Юханнесом Хедманом, как его в то время звали, когда ему было года два и жил он у Хедманов. С тех пор, вплоть до обмена, мы почти не расставались. Потом наступил перерыв – приехала, чтобы он так не нервничал, Ээва-Лиса. Тогда мы стали играть с ним больше на расстоянии.

Потом произошло все это.

А в промежутке, стало быть, случился обмен. Я сперва расскажу эту историю, чтобы развязаться с ней. Сперва надо развязаться с тем, что было не самым ужасным, и покончить с ним.

Поначалу в эту историю верили немногие. Потом поверили все, кроме Хедманов.

Собственно, хуже всего пришлось Хедманам. Сперва у них был Юханнес, такой пригожий с виду, потом только я, потом Альфильд Хедман стала лошадью, а под конец у Свена Хедмана не осталось почитай ничего. И думаю, он не видел никакого выхода.

Ужасно, когда человек не видит выхода. Он потому, верно, и навестил меня, когда я еще не раскрывал рта, и похлопал по морде, словно я был лошадью. Но может, он просто понял, что я не уверен, человек ли я все еще или уже нет.

Хотя разве животные хуже.

Мне кажется, все начали бояться Свена, Альфильд и меня, поскольку мы были не совсем уверены, люди ли мы. А ежели ты сам не уверен, как же могут быть уверены другие. Впервые – после обмена – я почти почувствовал себя человеком у автобуса, когда долговязая тетка прижала меня к груди, пусть и на глазах у Ээвы-Лисы. Единственное объятие за всю мою жизнь. Если по-настоящему подумать. Правда, это чуть было не повторилось, когда я сказал Ээве-Лисе то самое, о тюльпанах, которые росли вниз головой.

Автобусная остановка, объятие, долговязая тетка – и это должно представлять собой пик жизни. Невероятно.

Но дело, во всяком случае, обстояло именно так.

Все началось январским днем 1939 года, и мороз трещал такой, что отхожее ведро на втором этаже, то самое, что стояло на верхней площадке внутренней лестницы, замерзло в желтый лед. Хотя стояло в доме. Юсефина жаловалась, что в те дни, когда приходилось ломом долбить лед в отхожем ведре, на размышления времени не оставалось, и тепло, бывало, уходило на ветер, ворон обогревало, потому как им ведь несладко. Она и за ворон переживала; когда отхожее ведро промерзало, оно как бы определяло, насколько холодно на улице.

Я прекрасно помню. Меня, четырехлетнего, послали опорожнить отхожее ведро в снег. Было воскресное утро. Проповедник не приедет, велосипедные шины небось замерзли, так что Ямес Линдгрен будет читать Русениуса. Мама взяла с собой вязаную муфту, хотя идти-то всего – только двор пересечь.

На мне валенки. На снегу отливает желтым замерзший кусок мочи. Настроение смурное, впрочем, наверно, не только у меня – чего уж тут веселиться, коли предстоит слушать Ямеса Линдгрена, читающего Русениуса, ну да это продлится часа два, не больше, поскольку молельный дом не отапливался. И все же надо запастись терпением.

Тогда я не знал, что это чтение изменит мою жизнь.

Жену Свена Хедмана звали Альфильд, и, как говорили, она была из пришлых. Может, конечно, и из валлонов Хёрнефорса, но, по общему мнению, все-таки из пришлых. Пришлые – народ вороватый, это всем известно, так что Свену Хедману вовсе не сладко было, когда он привел эту женщину, хотя в то время она еще была красивая.

Да и ее было жалко. Она ведь не могла как следует говорить, но не потому, что, возможно, была из пришлых или из валлонов. По общему мнению, она наполовину онемела, когда родила Юханнеса. Так что в этом смысле виноват был он, а потом, после обмена, в деревне посчитали, что вину можно переложить на меня.

Немота поразила ее в больнице. До этого она болтала, как все остальные, а ее прекрасный голос был хорошо слышен в желтом молельном доме. Не будь она, может, из пришлых, стала бы всеобщей любимицей. А так к ней относились как бы выжидающе.

После родов в 1934 году она наполовину онемела, но красивый голос сохранила. Когда она пела псалмы, Божьи слова вылетали у нее изо рта четко и ясно. Прямо чудо какое. И для нее, должно быть, утешение. Не стань она потом моей матерью, она бы, наверно, в общем-то, мне нравилась.

Альфильд вернулась домой из больницы Бурео с ребенком, которого окрестила Юханнесом. Вскоре, однако, в деревне начали судачить, что, мол, с ребенком, которого она окрестила Юханнесом, не все ладно. Ребенок, в отличие от нее, был совсем не похож на пришлых. Можно сказать, просто пригожий на вид, с голубыми глазами и светлыми волосами, правильными чертами лица и красивой формы зубами. Смешливый, с веселой открытой улыбкой, он скоро заделался всеобщим любимчиком.

В деревне пришли к выводу, что с внешностью у него не все ладно, именно из-за ее внешности. На Свена Хедмана он тоже не походил. Но поскольку никому не хотелось оспаривать материнство Альфильд, через какое-то время посчитали, что особо над этим ломать голову не стоит. Это вновь явился на землю Сын Человеческий, пошутил Эгон Фальман из Эстра-Хьоггбёле, который был не верующим, а сапожником; шутку сочли неподобающей, но говорили, что он именно так и сказал.

Мы жили в полукилометре от Хедманов, по другую сторону долины. Как ни странно, но я был довольно похож на Альфильд Хедман. С этого-то все и началось. Вот как обстояло дело январским днем 1939 года, когда замерзло отхожее ведро, проповедник не приехал, Ямесу Линдгрену предстояло читать Русениуса, а моей жизни – круто измениться.

Вообще же в деревне не было пришлых, слава Богу.

Зато в Форсене, который располагался между Шёном и Эстра-Хьоггбёле, пришлые были. Там находились «Консум»[3]3

Сеть кооперативных магазинов.

[Закрыть], называвшийся, собственно, «Коппра», и место для пришлых. Место это представляло собой дом, который стоял на Клеппене, в направлении Шеллефтео. Здесь постоянно появлялись пришлые из Финляндии.

Приходя, они принимались лудить. Это, пожалуй, было похуже, чем появление свидетельницы Иеговы в Страстную пятницу. Ничего никому вообще-то лудить не требовалось, вплоть до того дня, когда в том дворе, где пришлым грубо отказали, случился ночной пожар.

С тех пор почти всем захотелось, чтобы им что-нибудь полудили. То, что одно связано с другим, сомнений практически не вызывало, хотя пожары возникали не во всех местах, где пришлые получали решительный отказ.

Не все было ладно с Альфильд, Ээвой-Лисой и пришлыми. Капитан Немо в своей библиотеке отметил это.

Хотя тут-то и призадумаешься. Ведь все это в любом случае не касается Юханнеса, светлокожего, с веселой улыбкой и всеобщего любимчика.

Судя по всему, он провел изыскания.

«Дед Ээвы-Лисы по матери, как она сама говорила, хотя в семье не было и намека на цыганскую кровь, был специалистом по быту цыган и составил словарь тайного языка цыган. На вопрос относительно этого языка она промолчала. Поскольку цель такого языка состояла в том, чтобы защитить цыган от угрозы со стороны общества, то они были обязаны хранить тайну. Пять лет он колесил по югу Финляндии, среди финских цыган, и с помощью молодого цыгана, который называл себя Пало, записывал тайны.

Когда словарь напечатали, выяснилось, что его автора обвели вокруг пальца. Все, что он записал – слова, состав, вся эта занесенная в картотеку тайна, – оказалось обманом. Он-то думал, что раскрыл систему, а парень хотел защитить самого себя и поэтому изобрел язык для своей защиты. Пало сочинил для него стих, чтобы спастись самому. Когда все раскрылось, ее дед сбежал от великого позора в северную Аргентину, в Мисьонес. Там-то и умерла ее мать при странных обстоятельствах, в то время как дед спрятался в небольшом местечке под названием Гуарани, рядом с бразильской границей.

Запись тайного языка, однако, сохранилась у того самого паренька Пало, который, таким образом, дав фальшивые обещания, сам его и создал».

Я не знаю, как она попала к нам.

Потом мне пришло в голову, что есть ведь много людей, которые не совсем люди, и они, наверно, держатся вместе.

Для этого не нужны тайные языки. А может, тайный язык как раз и нужен.

Но нет, но нет.

У некоторых видов альбатросов, птиц, которые намного больше и сильнее, чем Ээва-Лиса и я, существует так называемый «синдром Каина». Птица сносит два, иногда даже три яйца. И высиживает их по мере того, как сносит. Таким образом, птенцы вылупляются с промежутком в несколько дней. И старший птенец заклевывает до смерти младшего. Никто не знает почему.

И пища у него есть. И любовь.

В таком случае я – странный и необычный птенец. Меня он заклевал до смерти через шесть лет после того, как я появился на свет, и несмотря на то, что вылупились мы одновременно.

Что же тогда удивительного в том, что я лишил жизни своего убийцу.

3

В то воскресенье стоял жуткий мороз, но устье ручья, как всегда, было свободно ото льда. Далеко вокруг воняло тухлыми яйцами. Наверно, было градусов тридцать пять.

Низко, всего пальца на два над горизонтом, висело полуденное солнце.

Мама прихватила с собой вязаную муфту. Не вынимала из нее рук и в молельном доме. Все сидели в верхней одежде. Изо ртов шел пар, так что Спасителя на картине почти и не видать было.

Перед нами сидели Альфильд Хедман и Юханнес.

В дальнем конце молельного дома, рядом с железной печкой, было очень жарко. В середине – прохладно, потом – совсем студено. Картина представляла Сына Человеческого, простирающего руки над несчастными детьми, а на раме белела зазубрина. «Иисус любит всех детей» – так назывался тот псалом, на мелодию которого Юханнес написал свои лживые стишки про Ээву-Лису.

Тетя Ханна сидела по другую сторону прохода. И все время пристально нас разглядывала.

Через два часа все закончилось, потому как стояла такая холодина, что у Ямеса Линдгрена совсем окоченели ноги и он начал ими притопывать, так что стало трудно следить.

Все пошли по домам, тетя Ханна тоже. Потом нам рассказали, как было дело. Она ушла домой в большой задумчивости. И ночью не сомкнула глаз, моля наставить ее. На следующий день принялась обзванивать других горячо верующих людей, знавших хоть что-то о том, что произошло. Под конец позвонила и маме, которая после этого встретилась с тетей Ханной и долго с ней говорила.

И вот наконец Юсефина вышла из спальни, где они сидели, чтобы никого не беспокоить. Лицо у нее было совсем заплаканное, но мне она ничего не сказала, хотя я и недоумевал.

Ей, верно, пришлось рассказать, как обстояло дело в тот раз, в больнице. И тогда худшие опасения тети Ханны подтвердились. И пришла великая беда.

Больница в Бурео была расположена весьма удачно.

Внизу, всего в каких-нибудь ста метрах, текла река, а по склону росли березы. Но реку было видно. Окна всех палат выходили на юг.

Получилось так, что Юсефина и Альфильд Хедман родили в один и тот же день. Одна на пять часов, или около того, раньше – так говорили. И лежали они в одной палате.

Красивая стояла осень, листья пожелтели, но еще не облетели, и снег пока их не тронул. На следующее утро в больничную палату номер два вошла акушерка, фру Стенберг, с двумя младенцами на руках. Оба мальчики. Она спешила, но была в веселом расположении духа. И сказала, своим шутливо-строгим тоном, который иногда можно было неправильно понять, что пора кормить.

И чей, собственно, этот вот малыш.

Потом о ней говорили, что это стало самым большим несчастьем в ее жизни, и она с ним ушла в могилу, и так никогда по-настоящему не пришла в себя, и много чего другого грустного говорили. Ее помнили прежде всего из-за этой вот беды. Но в то время она по большей части была веселой. Позднее, когда этот случай обошел всю Швецию, сперва маленькими кругами по приходам, потом круги все расширялись, пока наконец могучей волной не захлестнуло аж Стокгольм, и тамошний народ, читавший газеты, все как один спрашивали, как, собственно, могло такое произойти. «Вопрос, занимавший умы всех» – так писали в газетах.

Но с тех пор мой ум занимал лишь один вопрос. Не как это произошло, если произошло. А действительно ли я человек.

И в таком случае: кто.

Акушерка, которую потом уже не так любили, вошла в палату и спросила, какой младенец чей.

И Альфильд Хедман, которая могла по большей части лишь показывать пальцем, потому что с ее голосом вроде как случилось что-то необъяснимое, показала. Узнать собственного ребенка вполне ведь естественно. И ей отдали Юханнеса.

Так вот все и пошло, вплоть до той захватывающей дух минуты, когда тетя Ханна, не слушая, как и все остальные в молельном доме, Русениуса, и изо рта у нее валил пар, под взглядом друга детей на картине с зазубриной на раме, внезапно уставилась на двух мальчиков и задалась вопросом, не перепутали ли их все-таки.

И назавтра сама задала этот вопрос.

И все началось.

Зачем это было нужно. Ведь могло бы и так сойти.

Когда путают детей, тут ничего странного, говорили мне потом.

Подменышей ведь пруд пруди. В «Книге джунглей», к примеру, Маугли. Почти во всех трогательных историях речь идет о том, как какой-нибудь славный малыш, вообще-то королевский ребенок, потерялся. Или живет среди волков. Живя среди животных, он мог перенять мысли и чувства животных, но конец все равно был хороший. В конце концов он возвращался домой. Иногда в королевский дворец.

Приходилось нелегко, но герой возвращался, как блудный сын. И там была великая радость.

А мне пришлось покинуть зеленый дом.

Собственно говоря, я в жизни ненавидел всего одного человека. И я его едва знал. Это была тетя Ханна.

Ну зачем это было нужно. Они украли у меня мою маму, и дом моего папы, и летний домик, и нужник, и родник, и лягушек, и рябину – дерево счастья.

Если тебя обменяли, ты никогда не можешь быть уверен, что ты настоящий человек. По крайней мере, не так твердо, как раньше. Слишком поздно я понял, что мне надо умереть, воскреснуть и прибиться к тем, кто не совсем настоящие люди – может, лошади, может, кошки на покрытой лаком спинке кровати.

Тетя Ханна, похоже, никогда не сомневалась, что она человек. Но она пристально смотрела на нас в молельном доме – и преобразила меня.

Если бы Ээва-Лиса была с нами в тот день в молельном доме. О, если бы только.

Она бы сделала знак другу детей на картине. Или, если Ему было некогда, позвала бы капитана Немо, благодетеля всех, кто терпит беду.

Но нет.

4

Пошли бесконечные переговоры. Я их так называю.

Из звеньев ковали цепь, как в дедушкиной кузне. Тетя Ханна, Юсефина, пастор, жена которого имела чемодан, и доктор, который глядел в бумаги, и акушерка, которая совершенно не могла вспомнить. Потом полиция и местный корреспондент «Норран». Ему платили построчно. И все они ковали цепь.

Хуже всего было, когда это появилось в газете, но без имен. Тогда я сразу все понял.

Как стало хорошо на душе, когда я узнал, что имеют в виду меня, хотя имена не назывались. Носом чуешь, что речь о тебе.

Знай я об этом в то воскресенье, может, спрятался бы в объятиях Сына Человеческого. Пролез бы сквозь лак на картине. К Тому, Кто, как говорят, помогает всем детям. А я просто сидел рядом с мамой, спрятавшей руки в вязаную муфту. Ничего не помню. В таком случае все равно можно вообразить, будто она легонько провела рукой по моим волосам, чуть задумчиво, словно была поглощена Русениусом, и все-таки задумчиво погладила меня по голове. Так, совсем легонько.

Воображая, ты, собственно, ничего не теряешь. Хотя она ведь была не из тех, кто гладит по голове без всякой надобности. Чтоб погладила тебя, как кошку. Именно в эту минуту тетя Ханна решила, что наступило время вершить правосудие, цепь начала коваться, над звеном занесли молот, железо раскалилось, и я вступил на путь, на котором потерял жизнь.

Это была сенсация, и ей предстояло облететь чуть ли не всю страну, понял я позднее.

По воде расходились круги. Во внутреннем круге, то есть вокруг Юханнеса, меня, мамы и Альфильд, гладь воды оставалась спокойной, блестящей, неподвижной. Вначале. Но потом волна загрохотала повсюду. Во всех газетах, по радио, и в стокгольмских газетах тоже, уделявших большое внимание истории об обмене детей в крохотной захолустной норрландской деревушке. Это, стало быть, мы. Только потому, что они далеко, мы захолустные. Но ведь мы-то были в самом центре. Это они – захолустные.

Как ужасно находиться в самом центре, вообще-то. Мне бы хотелось быть в захолустье.

Пастор провел со мной, по просьбе матери, беседу с глазу на глаз и все рассказал.

Он рассказал, прочитав сперва короткую молитву, уж и не помню о чем, что нас перепутали в роддоме. Просто-напросто оплошали. Но дело поправимо, поскольку правосудие должно свершиться, надо только, чтобы суд сказал свое слово, а шведское правосудие неподкупно. Я не знал, что это значит, и подумал, что это что-то, связанное с коровами. У нас были неправильные матери. А теперь будут правильные. Он ничего не упомянул о доме, а я не спрашивал и нюни не распустил, за что он меня сильно похвалил и закруглил разговор молитвой.

Если бы это хоть был проповедник Форсберг, имевший велосипед с надувными шинами и семерых детей, он привычный.

Это займет какое-то время. Но время лечит любые раны. Я обрету свою настоящую мать, Альфильд Хедман, а Юханнес – свою законную, Юсефину.

О Свене Хедмане не говорили. Но они вроде бы отказались. Поэтому дело в конце концов направили в Верховный суд. Наверно, ничего похожего раньше там рассматривать не приходилось.

Но меня жгло вовсе не то, что я получу, что мне дадут. Совсем не Альфильд и Свен Хедман. Жгло то, что я потеряю. Я ведь потеряю и зеленый дом, и летний домик, похожий на корабль, и дровяной сарай, и нужник с «Норран». И заросли шиповника, и рябину, ту, на которой зимой бывают и снег, и ягоды, и птицы одновременно. И родник с лягушками, которых я больше не смогу защищать.

Пастор спросил, перед заключительной молитвой, есть ли у меня какие вопросы. Я ответил, что нет. За это меня тоже сильно похвалили.

Мамы дома не было, когда пришел пастор.

Я ведь не знаю, что они сказали Юханнесу.

Может, то же самое. Может, и для него важнее всего было не то, что он получит, а то, что потеряет.

Хотя мы про это никогда не говорили. Ни единым словечком не обменялись. А когда после перерыва в несколько лет снова начали играть вместе, ему уже подарили Ээву-Лису, чтобы он не нервничал.

Поэтому я не знаю, что думал об этом мой лучший друг Юханнес, о самом главном событии в его жизни, не считая предательства и того, что случилось на лестнице, когда у него отняли Ээву-Лису.

Но ему-то достался зеленый дом.

На самом деле дом он получил от меня. Его отобрали у меня и отдали ему. А меня передали без ничего. Совсем пустого, как улитку – чуточку слизи, кусочек скорлупки, жизнь едва теплится – словом, ничего особенного. Ежели ты что-то имел и у тебя это отбирают, вот тогда ты понимаешь, чтó потерял. А коли ты никогда ничего не имел, то тогда и терять это ничего, наверно, не слишком страшно.

Незадолго до того, как все это произошло, и незадолго до того, как тетя Ханна вперила в нас свой злой взгляд в тот день в молельном доме и завела разговор со Спасителем, мне подарили кошку. Но Юсефина ее выгнала, потому что та гадила на плиту. Юсефина считала, что кошке вовсе ни к чему такое делать. Одна-единственная кошка была у меня в жизни. Сперва была, а потом ее не стало. Уж лучше б мне никогда не иметь кошки, тогда, наверно, было бы не так ужасно. Лучше никогда не иметь, лучше никогда ничего не иметь, тогда не делаешься словно чокнутый, когда у тебя это отнимают.

Я хочу сказать: мы вышли из молельного дома, Юханнес и я, тихо радуясь, что чтение Русениуса окончено. Каждое воскресенье у нас делалось радостно на душе, когда все было позади. Каждое воскресенье все вокруг словно бы начинало сиять в ту минуту, когда мы выходили на улицу.

Но не будь этого мучения с Русениусом, которого читал Ямес Линдгрен, не было бы и радости по окончании чтения. Так же, пожалуй, обстояло дело и с зеленым домом, хотя наоборот.

Мы вышли, солнце зашло, потому что было уже больше часа дня, а на дворе стоял январь.

Я стоял на крыльце молельного дома и каким-то образом находился в середине своей жизни. А было-то мне всего четыре с половиной года.

Однажды я имел и собаку, но только один день, потом нашелся хозяин.

Я уверен, что кошка могла бы отучиться гадить на плиту. Есть что-то нездоровое в тех, кто отнимает то, что у тебя есть.

Мне надо призвать на помощь все свое мужество. Мужество всегда необходимо. Сейчас я расскажу, как нас обменяли обратно.

5

С вероятностью, граничащей с уверенностью, Верховный суд пришел к выводу, что Альфильд Хедман – моя мать.

Юханнеса привели без помощи полиции. Он, по-моему, воспринял все довольно естественно, но я никогда не спрашивал.

Юсефина заявила, при поддержке тети Ханны со злым взглядом, что правосудие должно идти своим ходом. Наверняка об этом было написано что-нибудь в черной библии. Там небось собрано все зло, ежели поискать. Она хотела произвести обмен, при поддержке тети Ханны. Хедманы не поверили Верховному суду, да что они могли поделать.

На пришлого я, собственно, тоже не был похож. Уж тогда скорее на Свена Хедмана. У нас долго и тщательно изучали уши. Что-то там такое с ушными раковинами. Точно ты улитка. А вовсе не человек.

Решение суда было напечатано в «Норран».

Когда прокурор ушел, передав бумаги, которые мама и не подумала читать, хотя это была победа, я принялся обыскивать дом, чтобы сделать как можно более точный его чертеж с указанием расположения разных предметов.

В кладовке у нас лежал рулон своего рода белой бумаги. Когда мама ушла потрепаться с тетей Ханной, я отмотал немного бумаги и оторвал кусок длиной с метр. Потом достал обычный карандаш, плотницкий карандаш, который мама сохранила на память о папе – я их по-прежнему так называю. Он носил его с собой в лес, пока еще жил и валил деревья. По-моему, им он делал записи в блокноте.

И на бумаге я начал, плотницким карандашом, составлять подробное описание дома.

Требовалась аккуратность. Нельзя сделать ни единой ошибки. Тогда зеленый дом каким-то образом будет потерян навсегда. Это как опись спасенных вещей с потерпевшего крушение корабля в «Робинзоне Крузо».

Надо было спешить, потому что пастор говорил по телефону очень серьезным тоном.

Мама в те дни все больше молчала. Ну да и я, пожалуй, в собеседники не годился.

Я тщательно вычертил весь дом.

Подвал с картофельным погребом, где картошке не давали прорастать, земляной погреб, помещение с колодцем, где плохая вода, хуже, чем в роднике с лягушками, – подвал легче всего. Его я мог чертить абсолютно спокойно, почти равнодушно, словно какой-нибудь супермен. Лестницу тоже нарисовать просто.

Говорю это совершенно откровенно.

А вот там, наверху, нужно быть точным. Я обмерил шагами комнаты, используя папину старую дюймовую линейку. Интересно, что бы сказал об этом папа, действительно, интересно. Железную плиту я нарисовал во всех деталях – с конфорками, духовкой и бачком для воды. Дровяной ларь, на котором я обычно сидел, пока мама стряпала, и просто смотрел, ни о чем особенно не думая, или думал о войне, если мама до этого рассказала что-нибудь увлекательное из газеты, – ларь я набросал в общих чертах, а поленья только наметил.

Получилось, пожалуй, весьма неплохо, хотя мне было только шесть лет.

С верхним этажом дело обстояло хуже. Это была самая ужасная часть описи спасенных вещей.

6

Она обнаружила меня на чердаке, когда я как раз закончил опись.

Я вычертил спальню, и очень удачно. Вместо линейки пользовался рейкой. Спальня вышла красивая: верные размеры, окно на нужном месте. Много времени ушло на выдвижную кроватку, на которой я спал.

Ведь на рисунке нельзя было четко изобразить самое важное – внутреннюю сторону спинки кровати в изголовье. Ее старое лаковое покрытие, такое старое, что, может быть, его нанес еще дедушка, если можно сказать «дедушка», – это покрытие совершенно естественно вспучилось, потемнело и потрескалось, и на нем выступили разные фигуры, деревья и леса, и спинке этого было никак не скрыть. Дедушка сперва покрыл ее лаком, и наверняка покрытие держалось очень долго и было вполне нормальное. Но в конце концов на нем проступили фигуры и деревья.

Лучше всего было летом. Ночью совсем светло, и я решал: либо вовсе не засыпать, либо проснуться. Мама храпела, я имею в виду Юсефину Марклюнд, но это не имело значения.

Я усаживался поближе к спинке и разглядывал зверушек. Они все были бурые и довольно миленькие. По большей части кошки – отчетливо вырисовывались ушки, а у некоторых и глаза; но были там и птицы, которые перерезали своими крыльями небо над бурыми зверушками.

Иногда было нелегко определить, что это за звери. Кое-кто выглядел озабоченным или несчастным, трое или четверо вызывали у меня серьезное беспокойство своими печальными лицами и с трудом сдерживаемыми слезами. Один звериный детеныш совсем бледненький, может, при смерти, точно его папаша был пьяницей, ну а вообще-то трудно сказать, что с ним случилось.

На помощь приходило воображение. Рты у многих кошек, хорошо видимые, нередко шевелились, особенно в самые светлые летние ночи. Кошки словно бы просили совета. Мне казалось, что они в крайнем недоумении. Что они говорили на самом деле, я ведь не знал, но движение их ртов и глаза были полны потребности ублаготворить, и прежде всего того (может, это была собака), кто находился в крайнем недоумении.

А местность была такая, какой ты ее себе и представлял.

Зимой звери тоже, наверно, никуда не уходили, но становились невидимыми. Оставалось только щупать их ладонью.

Я знаю, что все эти животные, проступившие сквозь лак, окружали меня большой заботой. И я их тоже. Мысль о том, что они останутся совсем одни, без благодетеля или советчика, которые помогли бы им в их недоумении, приводила просто в отчаяние.

Юханнес, которому перейдет эта кровать и спинка с беспокойными и растерянными зверушками, наверняка ведь ничего не поймет. Пригожим и всеобщим любимчикам этого не дано. Чтобы понять, и понять правильно, движение ртов животных на лаковом покрытии, надо быть иным.

Я нарисовал спинку кровати. Но без зверей.

Как-то раз мама велела мне взять наждачную бумагу, а потом она полачит, потому что больно неприглядный вид.

Я чуть не умер. Слава Богу, она про это забыла.

Мамину кровать я тоже нарисовал. Как и тумбочку, а на ней таз, кувшин с водой, мыльницу с мылом и полотенца. Нарисовал и стакан с соленой водой.

Оставалось еще два деревянных стула и ящик, где у меня хранились две книги.

Библия лежала на тумбочке. В ящике – «Библия для детей». Она была не такая интересная, как Большая семейная Библия внизу, на первом этаже. С картинками. Включая ту, что изображала всемирный потоп и женщин почти без одежды, которых поглощала вода.

Вид У них был ужасный, хотя и по-своему красивый. Огромная масса воды поглощала их, и потому они и не думали о том, чтобы прикрыться. А в водяной массе образовалась громадная дыра, точно дыра в боку Сына Человеческого, куда можно было заползти и спрятаться. Туда и засасывало этих неприкрытых женщин на картинке в Большой Библии.

Все легко ложилось в рисунок. Я рисовал, не чувствуя боли.

Последним был чердак.

Что же внести в опись.

Кровать в углу, которая стояла без дела. Доски. Стена, некрашеная, без лакового покрытия и безо всяких зверей. Игральная доска с дырочками, сделанная папой. Она напоминала шахматную доску, но фишки были картонные с крестиком на обратной стороне; папа вроде бы маленько умел играть, хотя это, возможно, считалось грехом. Возможно. Я бы знал, будь он жив и будь он моим отцом (но – Верховный суд). Лопаты для хлеба – большие, в метр шириной, и совсем тонкие, с выжженными каленым железом инициалами. Интересно все-таки, зачем ему понадобилась скрипка. А кстати, где она? Юсефина и ее сожгла? Все сжигалось, а раз так, ну и пусть все сжигается. Ларь с газетами, совсем старыми. Скалка.

Как много всего. Пожалуй, не успею. Времени мало. Доска с дырочками. А была ли скрипка, и почему он ее купил, и почему о нем ничего не говорят. Я хочу сказать, откуда-то он же приехал. Все-таки не Святой Дух.

Скалка. Доска с дырочками.

И тут я сдался.

Я лежал на куче газет на чердаке и хлюпал носом, когда пришла Юсефина.

Сперва она спросила, в чем дело. Потом махнула рукой и больше не спрашивала, хотя я продолжал хлюпать носом. Чертеж, сделанный на кухонной бумаге, скорее даже, на вощеной, валялся на полу, и она проверила, правильно ли нарисовано.

Мама была не из тех, кто может приласкать или погладить по голове без надобности.