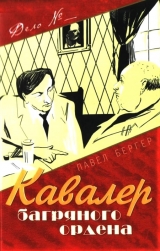

Текст книги "Кавалер багряного ордена"

Автор книги: Павел Бергер

Жанр:

Исторические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)

Отец Феофан опомнился и сам резко перевернул еще одну карту. Здесь изображалось огромное водяное колесо с множеством пытавшихся уцепиться за него мифологических существ. Часть их неудержимо падала со спиц в кипящую воду, иные же, напротив, поднимались на верхушку колеса, освещенную солнечными лучами.

Феофан все так же неодобрительно продолжал:

– Чтобы избежать смертельной опасности, ему следует уехать. Да, его спасет дорога за море, она же приведет к осуществлению его дерзких планов. Но тому, кто хочет пересечь море, следует сперва научиться плавать… И тогда жизнь его будет долгой. Увы, слишком долгой для того, чтобы называться жизнью счастливой… Тут уж поверьте мне, Николай Павлович, долгая жизнь – плохая замена счастью!

И добавил, когда Прошкин уже стоял на пороге:

– Вы хотели знать, когда начнется война? Так помните: подлинная война уже идет – она не прекращалась ни на минуту! А теперь ступайте. Господь с вами! – добавил порядком уставший за время длинного разговора отец Феофан и, приопустив веки, перекрестил Прошкина.

Смущенный таким жестом больше, чем всем услышанным раньше, Прошкин быстренько выбежал из библиотеки.

15

Прошкин вытащил с заднего сиденья автомобиля приятно поскрипывающую под тяжестью съестных припасов вместительную плетеную корзину, которой по собственной инициативе снабдил его чувствительный к бытовым нуждам сотрудников НКВД председатель колхоза Сотников, и, предвкушая сытный ужин, зашагал по дорожке к дому.

Николай Павлович занимал часть каменного домостроения из двух комнат с отдельным входом и большой верандой, увитой лозой с кислым мелким виноградом. Окна кухни и гостиной уютно светились, и Прошкин даже возмечтал, что его новый постоялец – Субботский – догадался вскипятить воды к ужину. Ужин, конечно, громкое слово: снеди, кроме овсяного печенья, которое привез с собой Леша из Питера, в доме у Прошкина, обедавшего обычно в столовке Управления, не водилось. Колхозный сувенир ситуацию менял кардинально. А уж воды накипятить – дело минутное!

Прошкин с оптимизмом толкнул обитую дерматином дверь – и замер на пороге. На кожаном диване, рядом с круглым дубовым столом, восседали Субботский и не кто иной, как Саша Баев…

Они разглядывали огромный фолиант, обтянутый потертым фиолетовым бархатом, при этом переговаривались и хихикали, как две курсистки! На столе красовался натюрморт из трюфельных конфет, покоящихся среди кружев упаковочной бумаги в недрах иностранной жестяной коробки, и бутылки розового вина с нарисованным на этикетке старинным замком. Да, именно розового – Прошкин не знал, верить ли собственным глазам, но в граненых стаканах, которыми воспользовались его гости, плескалась прозрачная жидкость именно такого цвета!

Наверное, так принято среди сотрудников столичного НКВД – ходить в гости к товарищам по службе, как к девицам на выданье, с бутылкой дорогого вина и коробкой шоколада. Спасибо, хоть без букета! Конечно, Прошкин понимал, что ждать от такого эстета, как Баев, презента в виде поллитровки водки и пары атлантических селедок по меньшей мере глупо. Но банку заграничной тушенки, коробочку шпрот или палочку копченой колбасы он принял бы с искренней благодарностью. От таких мыслей у Прошкина голодная слюна потекла обильней, чем у многострадальной собаки Павлова. А вот розовое вино – это уж слишком! Хотя виноват Прошкин, как всегда, сам: никто за язык не тянул Сашу в гости приглашать.

В повисшей паузе Баев, как наиболее дипломатичный из присутствующих, поздоровался с виноватыми нотками в голосе:

– Добрый вечер, Николай Павлович. Я вот решил к вам заглянуть…

– У нас с Александром Дмитриевичем, как выяснилось, масса общих знакомых! – радостно сообщил Субботский и в подтверждение повернул фолиант, оказавшийся альбомом с фотографиями, к Прошкину, все еще топтавшемуся на пороге.

– Скажите, пожалуйста, какое совпадение, – пробурчал Прошкин и, ретировавшись на кухню вместе с корзиной, принялся разжигать примус, чтобы накипятить наконец-то воды и изготовить кофейку.

Прошкин механически крутил ручку кофемолки и размышлял над серьезной дилеммой. Во-первых, и сама эта тяжелая посеребренная кофемолка, и старинная медная джезва, и даже объемистый джутовый мешок с кофейными зернами были позаимствованы Субботским из дома фон Штерна, в чем он честно признался Прошкину. Прошкин согласился, что все эти предметы для науки, как и для следствия, интереса не представляют и пригодятся им в холостяцком хозяйстве гораздо больше, чем покойному. Зато с точки зрения сухой буквы закона Баев – единственный наследник своего формального дедушки, и все, что в доме Александра Августовича не представляло интереса для следствия, являлось теперь личной собственностью Саши. А ну как глазастый змей Баев признает в кофемолке семейную реликвию и устроит скандал со слезами? Прошкин быстренько пересыпал намолотый кофе в жестяную банку и убрал кофемолку в шкаф – подальше от зорких Сашиных глаз. Да еще и эта вкусно пахнущая корзинка. Без всякого дедуктивного метода понятно: Прошкин был в деревне, а значит, общался с Феофаном.

Ох, да пусть думает, что заблагорассудится!..

Когда так сильно хочется есть – не до глубоких умствований.

Прошкин в очередной раз сглотнул голодную слюну и продолжал раскладывать яства по тарелкам, потом поставил все на поднос, доставшийся ему от прежних хозяев, и отправился в гостиную.

Баев то ли не был голоден, то ли боялся отравителей – во всяком случае, есть не стал. Для приличия отломил несколько крошек от куска кулебяки и с отсутствующим видом потягивал вино, пока Прошкин и Субботский вовсю уплетали сельские деликатесы. Не переставая жевать, Субботский принялся делиться с Прошкиным своими открытиями. Он, оказывается, имел счастье знать отца Александра Дмитриевича. Да, да. Лично. Ну, не близко, конечно, но несколько раз общался с покойным Дмитрием Алексеевичем, когда тот был еще живым и достаточно здоровым, чтобы командовать дивизией. Но это еще не все! Вот то, что Александр Дмитриевич, как выяснилось, имеет родственное отношение к Александру Августовичу – университетскому корифею и многолетнему учителю и вдохновителю самого Субботского, вот это действительно новость! Уж действительно, в жизни нет ничего случайного!

Лично для Прошкина в этих фактах никакого великого откровения не было, он даже был уверен, что следующим пунктом восторгов Субботского будет заявление, что он в студенческие годы странствовал в компании Ульхта, это и подтверждала фотография, показанная Прошкину Баевым на заре их знакомства. Конечно, ничего такого выдержанный Прошкин Субботскому говорить не стал, а, напротив, слушал его внимательно, время от времени поддакивал и даже, как заправский артист, изображал на лице интерес. Стоит сказать, что, по мере того как Субботский насыщался, речь его по форме становилась все более связной и плавной, а по содержанию – все более интригующей. Не удивительно, что студенты уважали и любили своего молодого педагога. Алексей был прекрасным лектором.

Итак, Субботский, иллюстрируя философский тезис о том, что в жизни нет ничего случайного, повествовал о давних событиях, которые к его знакомству с дедушкой Александра Дмитриевича, а потом и с его отцом, комдивом Деевым, отношение имели весьма отдаленное.

Пути пилигримов

Это теперь, в двадцатом столетии, люди носятся по жизни сломя голову, помогая себе трамваями и автомобилями, перемещаясь без всякого общего смысла, подобно стеклышкам из разбитого калейдоскопа. Во времена же близкие к былинным человеческая жизнь текла медленно и зависела от множества социальных правил и обязательств, подчиняясь общей светлой цели достижения Царствия Небесного. К вожделенному Царствию вели разные пути: кто истово молился и укрощал плоть, кто обрабатывал поля и виноградники, принадлежащие монастырям, кто просто вносил свою лепту золотом или жертвовал на строительство храмов, кто с оружием в руках противостоял ереси, а иные отправлялись в заморские страны в поисках Гроба Господня или несли слово Божие в языческие дали.

Пути тех, кто отправился в странствия с благой целью умножения славы Божией, лежали через чужие земли, полные неведомых болезней, диковинных опасностей и подлинных чудес, и занимали многие годы. Путники загоняли коней и изнашивали обувь, оборачивали тряпицами стертые в кровь ноги и снова двигались дальше с максимально возможной скоростью. Им нужно было спешить! Потому что малограмотные, не имевшие никакого понятия про научный атеизм людские массы того времени каждодневно жили в страхе и в ожидании конца света.

Как никогда усердно радели о прощении и ждали конца времен в 1300 году. Именно в этот год некий высокородный испанский юноша решился принять обет во искупление древних грехов своего семейства и обратился к тогдашнему понтифику – Бонифацию VIII, вопрошая, какое именно послушание более послужит к искуплению и пользе Господней. После длительной беседы с приближенными к папе кардиналами и епископами, приняв благословение от самого Святейшего, он, надев грубый плащ смиренного паломника, прямо из Рима отправился, в сопровождении всего лишь двух оруженосцев и нескольких слуг, сперва в Дамаск, а затем, через Персию, – в направлении нынешнего Китая. Не слишком типичный маршрут для пилигрима: все они стремились в земли Иерусалимские, но редко шли далее, тем более странный для выходца из страны, вынужденной противостоять жестоким атакам сарацинов.

Земных ли искал он сокровищ, или сокровенного знания?

Многие годы провел он в странствиях, и ему удалось добраться и до охваченных нескончаемой смутой китайских провинций, и до монгольских плоскогорий, и до горных буддистских храмов, и до роскошествующих вдоль шелкового пути ханств, и даже до дремучих лесов и оживленных городов заснеженной Московии.

Конечно, и сам Субботский, и его слушатели так и не узнали бы об этом удивительном подвижничестве, если бы не великий талант и фантастическое трудолюбие профессора фон Штерна. Во время экспедиции в Монголию Александр Августович был допущен в хранилища удаленного ламаистского монастыря и там, среди множества раритетов, к удивлению своему обнаружил пергамент с латинскими буквами и знаками, похожими на рунические, и, конечно же, сделал с него список. Затем ему удалось установить, что текст этот представляет собой разновидность популярной в средневековой Европе тайнописи, и даже расшифровать большую часть документа.

Итак, свиток, конечно неясно и отрывочно, большей частью посредством метафорических описаний, повествовал о многотрудном путешествии того благородного испанского гранда, предпринятом с благословения папы и во славу Божию. Как тонкий, интуитивный ученый, Александр Августович предположил, что образованный странник, предпринявший такое уникальное путешествие и педантично заносивший записи о нем в манускрипт, должен был оставить и иные документально подтвержденные следы на своем продолжительном пути, и стал систематически посвящать время их поискам.

Он искал всюду, где только возможно, переворошил тонны архивных материалов на десятках языков в дюжине стран – и труд его был вознагражден! Причем прямо на родине. Среди фолиантов и пергаментов, поступивших в государственный архив после смерти не оставившего наследников мелкопоместного дворянина Кузьмищева, обнаружил он списки, сделанные предком этого дворянина, жившим в XVIII веке, со старинной летописи, хранившейся в обветшалом монастыре вблизи поместья Кузьмищевых под Ярославлем. Летопись в разделе рассказов о монастырской чудотворной иконе содержала такое свидетельство, сделанное в 1350 году от рождества Христова. Монах Нил уверял, что подростком, в годы послушничества своего, удостоился зреть чудесное исцеление: в зимнюю стужу на монастырский двор доставили серьезно обмороженного путника в странной для той местности одежде. Повреждения, причиненные несчастному морозом, были столь значительны, что его кожа, испещренная диковинными знаками, отделялась от тела и повисала, словно лоскутья, от малейшего прикосновения, а обнажавшаяся при этом плоть смердела и кровоточила и на глазах превращалась в ужасающие черные струпья. Надежд на исцеление болящего у братии не было, но, по человеколюбию своему, отец настоятель велел принести к изголовью путника список чудотворной иконы Божьей Матери «Иверской». И Заступница сотворила чудо: через несколько дней раны несчастного перестали кровоточить, зловонная короста отпала, обнажив новую, здоровую и чистую кожу, и спустя непродолжительное время незнакомец совершенно поправился. Монахи не понимали его речи, и объяснялся он с окружающими при помощи простых рисунков, а крест клал иначе, чем то принято в Православии, сохраняя верность католическому обряду, хоть и провел он в странствиях по дальним безбожным землям долгие годы. Однако же Божье чудо, что произошло с ним, уразумел и даже возблагодарил Матерь Богородицу, пожертвовав монастырю единственную свою ценную вещь – медальон в виде шара, величиной чуть более грецкого ореха, плетенный из тонкой золотой проволоки. Записи предка Кузьмищева содержали подробный рисунок этого удивительного предмета, сделанный в нескольких ракурсах. По сути, это были золотые проволочные кольца, расположенные по вертикали и по горизонтали, а внутри шара покоился еще один, небольшой, нефритовый шарик. На ушке, прикреплявшем подвеску к цепочке, было несколько знаков, подобных тем, какие удалось обнаружить профессору в манускрипте. Как энциклопедически образованный и масштабно мыслящий ученый, фон Штерн осмелился предположить, что переплетение золотых колец аналогично системе широт и меридианов, которую позднее стали широко использовать во всякой географической карте, а тем паче на глобусе…

Тут Прошкин, имевший обширный следственный опыт, хоть и испытывал пиетет перед ученостью Субботского, запротестовал, считая изложенные в двух разрозненных эпизодах факты недостаточными для идентификации их участников как одного и того же странника. Ведь сам же Субботский сказал, что шифр в манускрипте был широко известным в средневековой Европе. Кто угодно мог им воспользоваться! Его горячо поддержал Баев, который, со своей стороны, вообще усомнился в существовании документов, основываясь на которых фон Штерн построил эту хлипкую теорию.

– Сомнительно, чтобы в начале четырнадцатого века изготовили такой объект, – идеи о круглой Земле не были особенно популярны в Европе времен треченто, а система широт и долгот, формирующих меридиональную сетку, вообще сложилась сравнительно недавно, чуть более двухсот лет назад. Если эти упомянутые вами документы действительно существовали, что помешало моему уважаемому дедушке опубликовать их для открытого научного обсуждения? Многие авторитетные ученые могли бы предоставить имеющиеся у них материалы, близкие к этой теме, – резонно отметил Александр Дмитриевич. – К чему такие героические усилия, предпринимаемые в гордом одиночестве? К чему такая таинственность? – спросил Баев и тут же лукаво добавил: – Прошкин, давайте поспорим на килограмм халвы, что Алексей Михайлович сейчас поведает нам третий эпизод, где при помощи этого медальона энтузиасты непременно будут искать клад!

Субботский насупился:

– Вы, Александр Дмитриевич, просто уже слышали эту историю или от самого Александра Августовича, или от вашего папы…

– Не скрою, слышал, – пожал плечами Баев, – только от профессора Меркаева. Надеюсь, его авторитетность в вопросах сравнительного востоковедения вы оспаривать не будете? Так вот, он дедушкины географические концепции называет не иначе как научным волюнтаризмом, а теорию об «источнике, дарующем бессмертие», или, как вы лично предпочитаете вольно перелагать это словосочетание с санскрита, «сокровище бессмертной силы», так и вообще приводит в качестве домашнего анекдота! А еще мне – как, надеюсь, и вам – известно, что наиболее раннюю географическую карту местности, известной как Московия, изготовил Антоний Вид[17]17

Вид Антоний – европейский географ, картограф, соавтор одной из первых карт Московии, составленной в 1542 г.

[Закрыть] не ранее чем в 1542 году. Да и то картой ее назвать – преувеличение, скорее, рисунок местности с животными, деревьями и какими-то тропками… Говорить о существовании некоей применимой сегодня карты, изготовленной в начале или даже в середине четырнадцатого века, – допущение слишком вольное, чтобы считать его научным!

– Конечно, господин Меркаев известен в научном мире Европы. Но авторитет его здесь, у нас, далеко не бесспорен! – ощетинился Субботский. – Он не марксист, даже не сторонник научного материализма! И вообще, он еще в двадцатом году под каким-то предлогом уехал в Прагу, а теперь, поговаривают, в Геттингене буржуазную науку антропологию преподает… Я удивляюсь, где вы могли от него непосредственно что-то слышать!

– Для науки нет ни границ, ни национальностей! – упорствовал Баев.

Опасаясь, что научная дискуссия примет необратимый характер и перерастет в вульгарное рукоприкладство, Прошкин, соблюдая нейтралитет, попросил Субботского сварить всем кофе, поскольку у Леши это, конечно же, получается куда лучше, чем у него самого.

16

Прошкин сам по себе не был способен на осознанную подлость с далеко идущими последствиями. Он даже не был опытным интриганом и всегда сокрушался, когда приходилось врать в интересах дела. Поэтому все, что произошло далее в течение этого знаменательного вечера, можно объяснить только вмешательством Провидения.

Когда Леша возвращался в гостиную, вытянув перед собой руку с дымящимся в турке кофе, Прошкин, без всякого сознательного умысла, незаметно подвинул ногой ковровую дорожку на полу (эту дорожку отжалел ему завхоз Управления Виктор Агеевич, еще в прошлом году). На дорожке образовалась небольшая складка, за которую Субботский зацепился мыском и, конечно же, потерял равновесие. Турка покачнулась, скользнула, перевернувшись на длинной ручке, ее содержимое густой ароматной волной выплеснулось прямо на плечо Баева, огромным пятном расплывшись по сшитой на заказ гимнастерке…

– Ой, простите, я не нарочно… – сконфузился Субботский.

– Да где вам нарочно хоть что-то сделать, – зло проговорил Баев, стремительно стягивая гимнастерку, чтобы избежать ожога, потер плечо и обратился к Прошкину: – Мыло у вас, Николай Павлович, по крайней мере, гигиеническое есть?

Прошкин кивнул; мыло у него было хозяйственное, но целям гигиены отвечало вполне.

– А утюг?

Прошкин снова кивнул: утюг с углями можно было попросить у соседки. Он, как чуткий товарищ, хотел даже предложить Баеву свою футболку или домашний халат Субботского, но рассудил, что брезгливый Саша все равно откажется, и повел полуголого Баева на кухню – стирать гимнастерку.

Баев без энтузиазма повозил размокшим куском мыла по заброшенной в раковину одежке, похлопал водой, натянул гимнастерку, как была, – мокрую и перепачканную и, оставив открытой громко журчащую воду, решительно потащил Прошкина на веранду, вроде бы курить, и даже угостил его тонкой заграничной сигаретой.

– Я вас, Николай Павлович, пришел о некотором содействии попросить, совершенно не обременительном… Вы человек в прошлом военный и меня поймете. Личное оружие – это такая вещь, можно даже сказать – интимная. А у меня теперь будет невольный сосед… Мне очень не хотелось бы, чтобы посторонние люди глазели на наградное оружие мое, а тем более отца! И я вынужден вас попросить какое-то время хранить две наши сабли, – Баев извлек из-под лавочки на веранде продолговатый сверток и подвинул его к Прошкину, – но так, знаете… аккуратно, чтобы они не бросались в глаза… Чтобы разыскать их было сложно…

– Где это, например? – недоумевал Прошкин.

– Я даже знать этого не желаю! – категорично мотнул головой Баев.

Прошкин уже собрался спросить, как долго продлится «какое-то время», но Баев, не дав ему заговорить, продолжал:

– А поскольку в людское бескорыстие я давно не верю, то… – в руках Прошкина сама собой оказалась приятно тяжелая канцелярская папка, – я думаю, это по вашей части – из папиных записей. Кое-что о магии… Магии в быту, – Баев демонически рассмеялся и щелчком отбросил окурок за веранду. Тревожный алый огонек, рассыпая искры, перечеркнул влажно-черное ночное небо, как комета – предвестница горестей и бедствий.

Прошкин снова ощутил укол незнакомого знания, время от времени всплывавшего в его мозгу, – знания слишком расплывчатого, чтобы облечься в слова, – и тихо поинтересовался:

– Вы, Александр Дмитриевич, уезжать не планируете?

– Так я ведь уже уехал… – Баев сделал безнадежный актерский жест рукой, обводя окрестности, и грустно вздохнул: – И вот я здесь.

– Нет, – Прошкин настаивал, – я имел в виду действительно далеко. Куда-нибудь за море… Феофану сон снился, что вам следовало бы это сделать…

– Феофану о своей душе пора бы заботиться, а не сны смотреть, переев скоромного на ночь, – усмехнулся Баев. – Что мне там делать? Я себя повсеместно лишней картой в колоде чувствую… Непарной…

Скромные представления о карточной колоде почему-то подсказали Прошкину, что единственная непарная карта именуется Джокером, но объявить о такой внушающей оптимизм ассоциации он не успел. В окно гостиной высунулся Субботский:

– Я еще кофе сварил! Где у тебя, Николай, хранятся чашки? Я всего одну нашел – и та треснутая!

– В кладовке, – досадливо отмахнулся Прошкин, – целый чайный сервиз в коробке стоит. От прежних хозяев остался…

– А кладовка у тебя где? – не унимался Субботский.

– Да около кухни, за стремянкой, – Прошкин понял, что Субботский сам все равно чашек не отыщет, добавил: – Погоди, я сейчас принесу! – и, прижимая папку к груди, направился в дом.

– Ладно, не обременяйте товарища ученого на ночь избытком знаний, – хмыкнул Баев. – Мне, пожалуй, пора – время позднее. Могу я воспользоваться вашим автомобилем?

– Автомобиль не мой – Управления, – Прошкин протянул Саше ключи от машины, – и как работник Управления, конечно, можете воспользоваться! Только бензина там – на донышке, хотя до дому вам, наверное, хватит…

И Баев растворился во влажном ночном воздухе, как ложка сахара в фарфоровой чайной чашке.

Прошкину не терпелось обследовать сабли – что в них такого интимного? А еще больше – засесть за изучение содержимого папки: судя по весу, удовольствия в ней на много часов! Но привлекать внимание Субботского ему не хотелось, и он наскоро засунул сверток и папку в самый дальний угол кладовой, задвинул сокровище пыльной шваброй, прихватил пару чашек с блеклыми голубыми ободками и пошел завершать дружеский ужин.

Стеклышки очков Субботского зловеще поблескивали, а в руках у него был толстенький потрепанный томик.

– Вот, я нашел! – радостно сообщил Леша Прошкину.

– Что нашел? – удивился Прошкин и опустил на стол чашки.

– Газель.

– Газель? – честно говоря, сейчас у обыкновенно любознательного Прошкина совершенно отсутствовало желание выяснять, зачем экзотическое парнокопытное понадобилась Леше в это позднее время суток.

– Да. Она звучит так, – и Субботский с гордостью прочитал из книжки:

Искатель клада как бы змеелов:

Всегда есть змеи там, где клад зарыт.

Прошкин был в полном недоумении:

– Я не понял: к чему это?

– Это полный текст. Я сразу не мог вспомнить, а у него спрашивать не хотел, я ведь тоже востоковед! А Хафиз – это общее место. Стыдно не знать. И вот нашел.

На лице Прошкина царствовало счастливое недоумение, и Субботский, вздохнув, принялся растолковывать:

– Ты же видел его татуировку? Вот тут, на предплечье, как черная змейка, на первый взгляд…

– Татуировки теперь есть у каждого урки, – процитировал Прошкин отца Феофана.

– Но не такие! – возмутился Субботский. – Это газель из Хафиза. Был такой восточный поэт – Хафиз[18]18

Хафиз Ширази Шамседдин (1325–1390) – персидский поэт, использовал поэтическую форму «газель» – двустишия с чередующейся через строку однозвучной рифмой. Несколько газелий составляют поэтический сборник «Диван». Популярность Хафиза была так высока, что его имя стало нарицательным в значении «поэт, сказитель», а «Диван» до сих пор используется для гаданий. Сформулировав вопрос, книгу открывают произвольно и трактуют первое прочитанное четверостишие применительно к проблеме.

[Закрыть]. Очень известный в тюркских странах. Настолько знаменитый, что сборник его двустиший используют для гадания. Просто открывают наугад и толкуют выпавшее изречение применительно к своей жизненной ситуации. Вот у этого Александра Дмитриевича на плече написана – на добросовестном персидском с изящной каллиграфией – фраза из Хафиза: «Всегда есть змеи там, где клад зарыт», еще и расположен текст своеобычно – в форме змеи… Вот я и отыскал всю эту газель, обе строчки, вспомнить сразу не мог! Не слишком ли такие наколки для урок?

Прошкин опять вспомнил отца Феофана с его многочисленными мудрыми советами, еще некоторых прежних постояльцев местного НКВД – и совершенно искренне пожаловался Субботскому:

– Сейчас, Алексей, такие грамотные арестанты пошли, что профессора рядом с ними – дети малые! Не знаешь, чего от них ждать! То французскими стихами стены в камере испишут, говорят: Марсельеза, то вены зубами перегрызут или хлорки наедятся – попробуй потом перед руководством отмыться, то под потолком всю ночь летают и воют, то фейерверки из магния запускают через решетку, чуть все Управление не сожгли! Еще и на Таро гадают… И никакое колдовство от них не помогает!

Чтобы как-то утешить расстроенного от такой тяжелой жизни приятеля, Субботский решил рассказать ему историю про таинственный медальон целиком – как она произошла на самом деле, без украшательств и прямо называя всех действующих лиц. Сил протестовать у Прошкина не было, и он стал быстро отхлебывать кофе, чтобы ненароком не уснуть на самом интересном месте. Но после первой же фразы сон слетел с него, как и не было.

Дело в том, что Леша Субботский в действительности знавал не только почтенного фон Штерна и героического Деева, но и Ульхта, или как он там сейчас представляется. Было это давненько, еще в студенческой юности Субботского. И тогда этого выходца из Польши, даровитого ученика фон Штерна, молодого ассистента кафедры общего востоковедения известного университета, звали Ежи Ковальчик.

Казус Ковальчика

Ежи был студентом, подающим большие надежды. Читал все, что печатали из запрещенного, писал остроумные стихи и статьи в университетский сборник, играл в домашнем театре, ходил на манифестации – то есть был человеком прогрессивным. И как всякий студент той дореволюционной поры, мечтал об улучшении человеческого общества.

В то время всякому прогрессивному студенту, чтобы улучшить общество, предписывалось непременно жениться на падшей женщине и приобрести для нее швейную машинку. Единственная проблема состояла в том, что падших женщин, желающих вступить в брак и зарабатывать на семейную жизнь посредством швейной машинки, находилось куда меньше, чем прогрессивно мыслящих студентов. Поэтому Ежи пришлось жениться не на настоящей падшей женщине со стажем, а на молоденькой таборной цыганочке с приятным голосом. Конечно, он приобрел и швейную машину, и даже фортепьяно и долгими зимними вечерами обучал спасенную овцу игре на этом чудном инструменте, а также французскому и немецкому языкам.

Его воспитательный талант возымел успех. Меньше чем через год Аполлинария остригла курчавые волосы, сшила на машинке серебристое платье с шуршащими оборками «фру-фру» и оставила супруга, чтобы петь в варьете немецкие и французские песенки под именем мадам Поллин Аль-Бакир. Успех новой примы был ошеломительным. Отчасти благодаря таинственной легенде, которую придумала себе мадам Поллин: она-де, урожденная француженка, была похищена в юные года цыганами и продана в гарем восточного деспота-султана, откуда с трудом бежала, движимая любовью к музыкальному искусству…

Расставшись, бывшие супруги продолжали дружить: прогрессивно мыслящие молодые люди уже тогда считали ревность вульгарным буржуазным чувством. Именно Полина познакомила Ежи и с дальним родственником дворянина Кузьмищева, обладателем семейной реликвии – списка летописи о чудесном исцелении странника, и с известным ювелиром Красницким, который взялся, ради пользы науки, изготовить медальон по рисункам в списке, как и описывалось, из чистого золота!

Получив такую действующую модель, счастливый ученик помчался к фон Штерну, и тот развеял последние сомнения: перед ними был хоть и маленький, но все же самый обыкновенный глобус! Если глобус, придуманный еще в четырнадцатом столетии, можно считать обыкновенным… Правда, в глобусе меридианы и широты покрывают карту мира, а в медальоне никакой карты, разумеется, не было. Но смириться с тем, что перед ними просто ювелирное украшение без всякого тайного смысла, ученые мужи уже не могли. И тут фон Штерна посетила гениальная идея – попытаться отыскать подлинную монастырскую летопись, в которой, как он надеялся, сохранились рисунки, посредством коих странник общался с монахами. Доверив Ежи расшифровку тайного смысла знаков, изображенных на подвеске, сам он обратился к многочисленным знакомцам из кругов, близких к Святейшему синоду, и просил о содействии его работе в церковных архивах и хранилищах. Благодаря фанатичному трудолюбию фон Штерн отыскал летопись, а в ней набросок, отдаленно напоминавший скорее зарисовку местности, чем географическую карту. Но это был уже существенный шаг вперед!

Ученые, обложившись астролябиями, масштабными линейками и циркулями, таблицами перевода старинных мер длинны у разных народов в другие общепонятные единицы, массой шифровальных систем, записками путешественников разных эпох и, конечно же, многочисленными географическими картами разного времени, принялись восстанавливать маршрут мифического странника. И, руководствуясь знаками на медальоне и особенностями переплетения его золотых нитей, признали некую точку в пределах горных массивов Памира целью путешествия древнего пилигрима.

И только трактовка смысла посещения этого места стала причиной раздора в доселе дружном научном коллективе. Как естественник старой школы, фон Штерн утверждал, что точка указывает на место, где хранится некий клад или ценность, имеющая глубокий сакрально-религиозный смысл, – наподобие священного Грааля. Прогрессист же Ковальчик, прослушавший во Франции курс новейшей физики, где излагались свойства мельчайших частиц вещества, доказывал посредством сложных формул, что обозначенная точка имеет особые геофизические свойства и, возможно, способна изменять физические характеристики материи или даже искажать течение временных потоков. По счастью, оба ученых были эмпириками и признавали, что разрешить спор можно только опытным путем – предприняв экспедицию в ту самую местность. Но средств на сомнительный и дорогостоящий проект в казне не нашлось, а Синод, куда традиционно обратился фон Штерн, в финансировании проекта поисков католической святыни открыто отказал.

Через год-другой властям и гражданскому обществу стало не до схоластических изысканий: по городам и весям катились революционные волны. Фон Штерн вышел на пенсию, уехал в Москву. Ковальчик стал подрабатывать службой в ведомстве, изготовлявшем географические карты для военных нужд. У него было много свободного времени и тяжкий груз на сердце: его бывшая супруга в восемнадцатом укатила со статным дипломатом то ли в Париж, то ли в Германию.