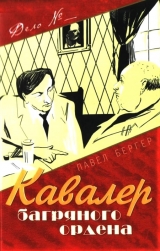

Текст книги "Кавалер багряного ордена"

Автор книги: Павел Бергер

Жанр:

Исторические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)

В одно недоброе утро к Прошкину прибежал встревоженный и запыхавшийся комсомольский вожак Волька (по крестильному имени Владимир Кондратьевич) из поселка Прокопьевка. В поселке строили новую железнодорожную ветку и с этой прогрессивной целью планировали снести заброшенный старинный скит.

Скит в народе считали местом не просто скверным – проклятым. Когда-то он принадлежал близлежащей женской монашеской обители. И если верить монастырским записям, последнюю его постоялицу, «рассудком скорбную сестру Елизавету», туда поместили еще в 1834 году. Когда она умерла – записи не было.

Так вот, народная молва гласила, что сестрица жива, более того, отбирает «живое дыхание» у забредших к скиту случайных путников. А поскольку таких путников год от года становилось все меньше, голодная постоялица скита покидала свое убежище и, приняв облик юной девы, заманивала наивных местных и заезжих молодцев в нехороший скит, откуда они уже больше не возвращались…

Атавистический и антинаучный характер истории не нуждался в комментариях. Это понимали и Прошкин, и комсомолец-атеист Волька. Только желающие участвовать в сносе скита – прочного каменного домика с куполом наподобие церковного, но без дверей, с единственной узкой, похожей на бойницу щелью в стене вместо окна – среди местного населения отсутствовали. Со слов Вольки, смело заглянувшего в щель и даже расстрелявшего в нее обойму из наградного револьвера, выходило, что внутри домика нечто «шевелится и издает звуки».

Несознательные граждане, привлеченные к работам по сносу, услышав звуки из строения, дружно бросились креститься и «Христом Богом» просили Вольку перед сносом взять благословение на это разрушительное мероприятие у служителя культа…

Выслушав всю историю, Прошкин вздохнул, взял пару своих сотрудников и поехал на место происшествия. Ну, конечно: скит был полной развалюхой, в крыше дыры, заслоненные ржавым железным листом, в стенах – забитые полусгнившими досками проемы. Прошкин и его заместитель Слава Савин доски отодрали за считанные минуты, влезли внутрь и, к ужасу присутствовавших, выволокли на свет Божий прятавшееся в гнилой соломе существо. Существо было особью женского пола, лет семнадцати-восемнадцати на вид, худенькой и бледной, босой и грязной, в замызганной холщовой рубашке до пят, с немытыми кудрявыми лохмами и блестящими, абсолютно черными глазами. Существо задержанию не сопротивлялось. Даже улыбнулось. Как показалось Прошкину, злобно и издевательски.

Скит снесли к положенному сроку. А живую находку привезли в районное НКВД, вымыли, переодели, попытались накормить, пришли к коллективному мнению, что к человеческой речи существо неспособно, и заперли в камере временного задержания, чтобы по утру придумать, что же делать дальше с этим странным человеческим экземпляром.

А ночью Прошкину позвонил дежурный по зданию: окрестности оглашал пронзительный, похожий на волчий, вой, а сама постоялица «предвариловки» парила под потолком. Прошкин прибыл на место, но полета не застал: героиня жутковатой истории валялась в бессознательном состоянии прямо посреди коридора, хотя камера была по-прежнему замкнута, а перепуганные сотрудники клялись, что не притрагивались к замку. Прошкин распорядился снести существо в подвал и запереть во вполне полноценной камере – исключительно ради общественного спокойствия. Ведь не слушать же гражданам вой перед рабочим днем. Прошкин для надежности – лично! – прицепил создание при помощи пары кожаных ремней – из наручников худые кисти странной девицы попросту вываливались – к вмурованному в стену железному кольцу, насыпал на ее подол кладбищенской земли – самый надежный способ воспрепятствовать полетам ведьмы, если кто не знает. Потом отправил своего заместителя к его неграмотной и потому верующей бабке с инструкцией неприметно отлить у нее с полстакана святой воды и пошел рыться в своих записях, лихорадочно соображая, что же делать дальше. Но решить так и не успел…

С первым лучом солнца здание НКВД огласил громкий, протяжный, удивительно высокий и ни с чем не сравнимый вибрирующий звук. Прошкину показалось, что у него разлетятся сперва барабанные перепонки, а потом и вся голова. Но разлетелась только потрясающе крепкая, новая перегородка между камерой и коридором в подвале, в мелкие осколки рассыпался десяток стекол да рухнули строительные леса около соседнего здания. А обмякшее, но все еще живое тело девицы снова лежало – как будто к нему не притрагивались – в верхнем коридоре, напротив дверей кабинета Прошкина…

Надо было срочно принимать радикальные меры, ведь теперь страдала не только психика сотрудников НКВД и мирных горожан, но еще и народное имущество! Полстакана святой воды тут не помогут. Прошкин тяжело вздохнул. Он не хотел такого развития ситуации, но суровая реальность не оставила ему выбора. Надо было срочно искать служителя культа.

В самом Калининском районе благодаря передовым успехам в области атеистической пропаганды таковых не осталось. Времени на выяснение ситуации у соседей тоже не было. Поэтому Прошкин позвонил своему давнему товарищу – начальнику Н-ской пересылочной тюрьмы Жоре Кравцу. По счастью, во вверенном Жоре учреждении подходящий служитель как раз имелся. И не какой-нибудь приходской попик с засаленной бороденкой, а самый настоящий доктор богословия, человек, в прошлом близкий к Священному синоду и царскому двору, – отец Феофан.

Хоть и был отец Феофан принципиальным противником обновленчества, за что и пострадал, но человеком он оказался вполне светским и очень сведущим. Молебен в здании НКВД служить напрочь отказался, но совет Прошкину дал вполне практический и полезный, хотя, как истый богослов, сопроводил его сложными метафорами и иносказаниями. Начал Феофан издалека, морща обтянутый по-старчески пергаментной кожей орлиный нос:

– Мне презабавную притчу давеча рассказали в узилище сотоварищи мои. Как абсолютно подлинную. Деревенская старица пришла на прием к Михал Иванычу Калинину, дабы полюбопытствовать, кто же придумал колхозы, коммунисты или ученые. «Коммунисты!» – гордо ответствовал Всесоюзный староста. «Я так и полагала, – удовлетворилась старица, – ученые бы сперва на собаках проверили». Я к тому привел тут сию притчу, что у каждого свои обязанности. И вам, Николай Павлович, при вашей занятости рабочей не пристало такими предметами, как судьба сего существа, обременять себя. Вы ведь государственный человек и на службе денно и нощно пребываете. Мало ли забот у вас? Но вот передать страдалицу, умом скорбную, в руки медицинской науки – ваша обязанность, долг, я бы сказал, как мудрого государственного человека. Но ведь, учитывая тягостность состояния сей девицы, ни районные доктора, ни даже губернские не смогут ее страданий облегчить. Оттого следует вам препроводить болящую в столицу, где она может много медицинской науке послужить.

Прошкин воспрял духом, быстренько по всей форме написал сопроводительное письмо областному психиатру и еще одно – непосредственно главврачу столичной лечебницы для умалишенных, куда обычно направляли граждан для медицинской экспертизы. И в тот же день тщательно связанная, облитая тем самым полстаканом святой воды и получившая – на всякий случай – несколько уколов сильного снотворного «страдалица» была отправлена в Москву.

Ее дальнейшей судьбой Прошкин не интересовался и считал эту неприятную историю счастливо завершившейся. Да только через пару недель приехал к Прошкину глубоко расстроенный Жора Кравец с початой бутылкой водки и просьбой об ответной помощи: от него ушла горячо любимая супруга и Жора просил у Прошкина какой-нибудь подходящий заговор или присушку, чтобы ее вернуть. И Прошкин, в который раз порадовавшись, что до сих пор так и не вступил в брак, все же товарища пожалел и выдал ему тетрадку из соответствующего тематического раздела своей богатой коллекции. Да вот незадача: через пару дней Кравца арестовали и при обыске изъяли ту пресловутую тетрадку. А увидать в витиеватых заклинаниях и шепотках тайный шпионский шифр было делом техники. И, учитывая обширную переписку Прошкина по подобной тематике, такое дело вполне потянуло бы на группу…

Спасли Прошкина только заступничество товарища Корнева и собственная расторопность. Узнав об аресте Кравца, Прошкин сразу же почувствовал угрозу. Но жечь бумаги, не привлекая общественного внимания, было поздно, поэтому он быстренько сложил наиболее сомнительные из них в посылочный ящик и отправил его служебной почтой Субботскому, приписав на посылке: «Следственные материалы для экспертизы». Субботский – человек разумный и сразу сообразит, что стряслось. Вещественную же часть коллекции Прошкин наскоро переписал в казенные страницы описи и оформил как «экспонаты, переданные гражданами для организации музея атеизма».

Так что все, можно сказать, обошлось. С должности, конечно, на всякий случай Прошкина выставили. А его место против обычной традиции – назначать на должность проштрафившегося сотрудника человека со стороны – занял бывший заместитель Прошкина и комсорг управления Калинского районного НКВД, тот самый Слава Савин. То есть, выходило, Прошкин не был ни в чем виноват. И его даже, собственно, не уволили, а тихо и культурно перевели на другую работу – в эту самую группу превентивной контрпропаганды…

Честно сказать, ругать за информированность Баева Прошкин мог только себя, свои мягкотелость и гуманизм. Потому что он знал наверняка: о его увлечении и последствиях такового Саша, большой любитель живых осколков царизма, узнал не от кого иного, как от самого отца Феофана. По своему мягкосердечию и сердобольности Прошкин пристроил почтенного богослова отбывать отмеренный ему срок вдали от насыпных берегов Беломоро-Балтийского канала – на постройке местного коровника. И вот теперь неблагодарный отец Феофан, отожравшись на колхозных харчах, пустился в беседы о своих и чужих секретах с первым встречным «учтивым юношей».

5

Прошкин выдохнул и разжал кулаки. Он собрал силу воли, как железную пружину, и даже улыбнулся Баеву. Просто и открыто, как всегда улыбался гражданам, проходившим по статьям Особого совещания.

– А вы, Александр Дмитриевич, настоящий актер. Прав Георгий Андреевич, – Георгием Андреевичем звали именитого актера МХАТ, у которого Баев брал уроки сценического искусства. – Ох как прав, когда вас хвалит как истинного последователя школы Станиславского! Вы свой большой талант просто-напросто в землю закапываете! – елейным голосом закончил Прошкин. Пусть этот ублюдок Баев знает, что, пока он с Феофаном «мосты наводил», Прошкин тоже не розы нюхал!

Баев тут же отвесил присутствующим глубокий поклон, достойный настоящего народного артиста.

Корнев, наблюдавший за сценой зарождения дружбы через полуоткрытую дверь, громко кашлянул, вошел в канцелярию и миролюбиво поинтересовался у Баева, указав на сооружение из папок:

– Что это за самовозведенная постройка у вас, Александр Дмитриевич?

– Это Храм… Точнее, храмина. Вместилище мертвого знания, – грустно ответил Баев и водрузил на самый верх стаканчик с карандашами.

– Вот вам, орлы, сейчас товарищ Ульхт объяснит насчет таких храмин! Что-то вы заигрались, лучше бы с материалами ознакамливались, готовились… – мягко пожурил «строителей» Корнев.

Баев высоко взметнул одну из черных бровей:

– Товарищ? Ульхт беспартийный. Такое наименование, как «товарищ», вряд ли уместно по отношению к беспартийному.

– Как же нам его называть? Гражданин, что ли? – полюбопытствовал Прошкин; он не сомневался, что сейчас к Ульхту обращаются именно так.

– Нет, назвать его гражданином вряд ли корректно – эта форма подразумевает наличие советского гражданства, а Ульхт – иностранный поданный…

Баев демонстрировал высокий уровень информированности. Обрисованная им схоластическая проблема застала Прошкина и Корнева врасплох. Только мирно читавший все это время Борменталь отложил книгу и поинтересовался:

– А кстати, где он? Где Йозеф Альдович? Ведь уже сорок минут прошло с одиннадцати часов, а он все задерживается…

Корнев придал лицу строгое выражение и незаметно для присутствующих показал Прошкину кулак с отставленным вверх большим пальцем: вероятно, ему уже доложили про задержанного коварного иностранного шпиона с фотоаппаратом.

– Вот я как раз хотел сообщить всем присутствующим, что до пятнадцати часов у вас будет время для самоподготовки. Материалы у вас на руках, так что за работу, товарищи! – и с этим напутствием Корнев вышел из канцелярии.

Как только дверь закрылась, Баев лениво потянулся, толкнул одну из нижних папок, отчего импровизированный домик за несколько секунд красиво, шумно сложился в аккуратную окружность, и стал разбирать и просматривать папки. Одну из них Баев отложил на стол и пододвинул Прошкину:

– Это, Николай Павлович, явно ваша…

Прошкин про себя удивился: он в глаза не видел ни документов, ни папок, в которых они хранятся, и понятия не имел, по какому принципу они поделены между участниками группы. Но виду, конечно, не подал, а папку взял и, придав лицу подобающее деловитое выражение, стал изучать. А изучать было что!

На первой же странице над стопочкой документов лежала презанятная фотография, правда, довольно скверного качества и сильно пожелтевшая. Она запечатлела студенческую группу и сделана была, как следовало из угловато-минималистской подписи, в 1922 году. В группу входил не кто иной, как Ульхт, которого после комментария Баева Прошкин даже не знал, как называть, и еще один хорошо знакомый Прошкину человек, а именно Алексей Субботский. Узнать обоих даже в худеньких юнцах с горящим взором не составляло труда…

А еще в папке лежал тонкий листок какой-то удивительной, почти прозрачной бумаги с неровным краем: видимо, его вырвали из записной книжки. Листок был исписан твердым, решительным, незнакомым Прошкину мужским почерком. А содержание его представляло собой начало описания какого-то странного ритуала, имевшего целью привлечь богатство. Такой заговор Прошкин видел впервые – он имел мало общего с традиционными и хорошо знакомыми Николаю Павловичу заговорами «На перекресток», «На ярый воск» или «На буйный ветер». Странно было именно то, что в тексте напрочь отсутствовала типичная для подобных порождений народного творчества околохристианская символика…

Да, правильно говорит товарищ Корнев: жизнь – штука коническая! Выходило, что Баев тоже хочет с Прошкиным дружить, и тоже против Ульхта. Прошкин вздохнул, отложил папку и пошел в коридор – покурить и как-то осмыслить события сегодняшнего дня. Он присел на широкий каменный подоконник, достал папироску и глубоко задумался…

Из этого состояния его вывел тихий, но отчетливый щелчок. Из темной части коридора материализовался Баев (вот ведь ходит человек: совершенно неслышно! – даже по скрипучему полу областного управления) и дружелюбно протянул Прошкину огонек золотой заграничной зажигалки. Прошкин прикурил, а Баев с совершенно неожиданной твердостью заговорил:

– Николай Павлович, вы ведь местный житель, не хотите провести для меня – ну как для варяга – экскурсию по здешнему кладбищу?

Прошкин чуть не ляпнул, что Советский уголовный кодекс для мужского пола – любителей ходить парами по кладбищам и прочим романтическим уединенным местам предусматривает довольно-таки суровую статью, но, по счастью, не успел, так как Баев продолжал:

– Мой дедушка живет недалеко от восточной стороны кладбищенской ограды. Я в той части никогда не был, ведь мой любимый отец…

Это что же получается? У Баева еще и нелюбимый отец имеется? Да и вообще, почему Прошкин решил, что Баев, как и он сам, сирота? Может, он просто сбежал от папаши-бая в Красную армию, как Прошкин из монастыря? Сплошные сюрпризы с этим Сашей, про себя вздохнул Прошкин.

– …похоронен в северной части, а все эти аллеи, гроты, мостики – там так просто заблудиться, а сторожей спрашивать мне не хотелось бы…

Прошкин вдруг понял, кто дедушка Баева. Старенький профессор фон Штерн. Именно он года три назад перебрался в двухэтажный особнячок по соседству с кладбищем; сооружение являлось собственностью семьи фон Штернов чуть ли не с Петровских времен. Учитывая большие заслуги профессора перед отечественной наукой, домик, лет десять назад соответствовавший слову «усадьба», не национализировали, и за ученым сохранили все права собственности и на само строение, и на запущенный садик, переходивший в кладбищенский парк.

Собственно, что изучал этот почтенный профессор, Прошкин понятия не имел, зато после его переезда в Н. в связи с выходом на пенсию в Управлении получил шифрованную депешу, предписывавшую установить за домом круглосуточное наблюдение; мотивировалось это тем, что старенький фон Штерн был обладателем коллекции «художественных произведений, представляющих значительную, а возможно, и национальную ценность». В Москве старика несколько раз пытались обокрасть. Вот ведомству Прошкина и вменили в обязанность присматривать за ним: Н., конечно, город спокойный, но мало ли что, всякое и тут случиться может. Однако никаких поползновений в отношении фон Штерна криминальные элементы не предпринимали, и наблюдение вскоре сняли на основании рапорта, поданного Прошкиным самолично.

Такое умозаключение порождало несколько новых вопросов, причем весьма коварных. Вопрос первый и очевидный: отчего у Деева и его батюшки разные фамилии. И второй, косвенный. Прошкин неоднократно видел фон Штерна, хотя и не был лично с ним знаком: старик крепкий, деятельный и социально активный, именно он ратовал за открытие в Н. музея атеизма, пропагандировал занятие какой-то диковинной оздоровительной китайской гимнастикой и по утрам обливался ледяной водой в любую погоду! Словом, человек здоровый. Физически и психически. За таким присматривать нет нужды. С чего тогда Баеву, блестящему студенту, ловкому интригану с огромными связями, после смерти отца взбрело в голову проситься в Н., за якобы больным дедулькой ухаживать? И вообще, почему, приехав с благородной целью скрасить закатные годы старика, Баев не только не поселился у фон Штерна, но и до сих пор не сподобился навестить его?

Прошкин пожал плечами:

– Зачем вам, Александр Дмитриевич, кладбище? Вы прекрасно можете подъехать к дому на автомобиле или пешком подойти с центрального входа. От Управления – максимум полчаса прогулочным шагом…

Баев как-то нехорошо ухмыльнулся:

– Мой дедушка – вздорный старикан, он не может мне простить… Это долгая история, она вряд ли будет вам интересна. Достаточно сказать, что фон Штерн – синолог. Покойный папа тоже. Во всяком случае, он учился именно на таком отделении, хотя и не успел получить диплом. А я – арабист.

Прошкин не видел в ситуации ничего такого уж трагического, тем более он понятия не имел, кто такой синолог. Заметив его замешательство, Баев начал растолковывать свои династические проблемы:

– Ну как вам объяснить… Дедушка – синолог, специалист по Китаю и Монголии, обладает значительным научным авторитетом. Он настоял, чтобы папа пошел по его стезе. Мой отец, Дмитрий Алексеевич, был фантастически талантливый человек и тоже в студенческие годы подавал большие надежды как ученый-синолог. Но предпочел военную карьеру. Дед был вне себя. Они поссорились. Когда мы переехали в Москву в тридцать пятом, папа попытался восстановить с ним отношения: он очень переживал, что все так скверно вышло. И ему даже это отчасти удалось. Фон Штерн надеялся, что папа уйдет в отставку и продолжит заниматься наукой. Но папа считал, что наукой следует заниматься мне. Хотя я поступил в университет, на факультет востоковедения, но Китай мне мало интересен, и я занялся арабистикой. Старик снова вышел из себя, и они с отцом вновь рассорились. Теперь старый маразматик меня просто ненавидит!

– Да он, по-моему, крепкий старик, ему до маразма еще далеко… – заметил Прошкин.

Баев побледнел, выпрямился, сложил руки крестом на груди и сразу стал похож на театрального Гамлета:

– Знаете, товарищ Прошкин, этого замечательного старика дважды убить пытались. Да. Как раз в тридцать шестом, при попытке ограбления, убили его охранника – монгола, который жил у дедушки много лет. И его самого убили бы, если бы папа не позаботился о его охране и переезде в Н.! И ни капли благодарности, простого письма не написал отцу за все это время – ни разу! Не звонил, не навещал! Даже на похоронах не появился, а когда я к нему заходил и умолял его на гражданскую панихиду прийти и отца простить, наорал на меня и выставил за дверь. А ведь папа даже перед самой смертью о нем вспоминал, беспокоился… – Баев изящным жестом извлек позолоченный, старинной работы, портсигар, вынул странную тонкую сигаретку и тоже закурил. – Старый болван не хочет понимать, что его могут убить в любую минуту! Я так переживаю. Я ведь папе клялся, что этого не произойдет, что я буду за ним присматривать…

Ну вот, чем дальше в лес, тем больше дров. Прошкин был в полном недоумении. В депеше об охране фон Штерна ни слова не было о том, что престарелого научного авторитета пытались не только обокрасть, но и убить.

– Кто его убьет? Враги народа? Или, может, немецкие диверсанты? – ехидно полюбопытствовал Прошкин, убежденный в незыблемом спокойствии криминальной обстановки в городе Н.

Баев посмотрел на Прошкина как на безнадежного кретина:

– Мой родственник – обладатель значительной коллекции. Он собрал ее во время путешествий по Китаю, Монголии, Непалу. Это уникальные раритеты. Их очень сложно оценить. Он никогда полностью не демонстрировал своего собрания. Только публиковал отдельные описания. Многие даже считают, что описанные объекты не более чем плод живого воображения ученого. Но это не так. Все описанные предметы действительно существуют. Ценность представляют также уникальные рукописи, книги, полевые заметки и зарисовки профессора, карты экспедиций. Да еще и этот идиотизм. Фон Штерн, знаете ли, всю жизнь коллекционирует карты мест, где спрятаны клады и сокровища, – разных времен и народов…

Прошкин даже присвистнул. Конечно, карта какого-нибудь острова сокровищ – это тебе не рукопись или невразумительный раритет, который в состоянии оценить два-три высоколобых очкарика, а потому быстро продать такую вещь обычному уголовнику совсем не просто. Клад – совсем другое дело! Такая карта привлекательна для всякого любителя легкой наживы и просто романтически настроенного гражданина. Действительно, фон Штерну стоило опасаться за свое имущество, да, пожалуй, и за жизнь со здоровьем тоже…