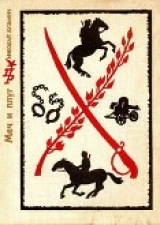

Текст книги "Меч и плуг

(Повесть о Григории Котовском)"

Автор книги: Николай Кузьмин

Жанр:

Историческая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)

Знал ли об этом сам Антонов? Догадывался ли? Конечно, знал и догадывался. Это других можно обманывать и верить в то, что они не сомневаются в твоих словах. Но перед самим-то собой можно и без пляса пройтись. И у Антонова засосало под сердцем. Слишком привык он к малочисленным отрядам красноармейцев, которых ему удавалось водить за нос, заставлять изматывать силы в бесплодных погонях по губернии. С теми чего было не справиться! Но вот пришла настоящая армия, и на него повеяло ужасом близкой расплаты. Слушая Богуславского, он непроизвольно сжимал кулаки. Кажется, давно ли получил он личное послание «мужичьего министра» Чернова, в котором тот уверял, что за личностью Антонова с восхищением следит весь мир? «Знайте, что только на днях закончился в Париже съезд членов Учредительного собрания, на котором большинство решило всячески поддержать социал-революционеров, а эти устами лучших своих вождей… объявили, что будут вести вооруженную борьбу с большевиками. Итак, помощь не за горами…» Ему даже подсунули целую политическую программу, провозгласившую свержение власти коммунистов-большевиков, политическое равенство всех граждан (исключая членов дома Романовых), частичную денационализацию фабрик и заводов, допущение русского и иностранного капитала для восстановления хозяйственной жизни страны… Слова, одни слова… Говорильщики проклятые! Им хорошо сейчас в своем Париже, а тут начинается такое… Ну да мы еще не кончились, мы еще гульнем напоследок!

Ни в какую Москву он теперь конечно не поедет – пошлет вместо себя Эктова. А для пригляда он отправит с ним своего проверенного человека. Пусть штабс-капитан постесняется, выпрашивает помощь. С Дона, например. Там сейчас давят казачье восстание, люди бегут, лезут, как клопы, во все щели, чтобы спастись. Вот пускай и заворачивают сюда, к нему.

– Коней держи в справе на всякий случай, – посоветовал он Богуславскому. – Побегать придется.

– Александр Степаныч, обратись с воззванием к мужикам. Тебя любят, послушают.

Наклонив голову, Антонов думал.

– Ладно. Скажи там, чтобы притащили машинку, что ли…

Зачем ему машинка? Но Богуславский ничего не спросил и отправился выполнять приказание.

Дождавшись окончания разговора, появились члены штаба. Поглядывая на Антонова, пытались догадаться о новостях. Он никому не давал заглянуть себе в глаза.

Вернулся Богуславский и доложил, что машинка занята Дмитрием: печатает стихи.

– Сгони к черту! Нашел тоже… Скажи – самому нужна.

Слышно было, как в соседней комнате стал горячиться Дмитрий.

– Сейчас, не лапай. Кончу вот.

– Нельзя, Дмитрий Степаныч. Приказ.

– Приказ, приказ… Комиссарские замашки! Для кого стараюсь? Для себя, что ли? Ни черта не понимаете.

Он вошел с выхваченным из машинки листком, все еще сердитый.

– Чего там у тебя? – спросил Антонов. – Опять стихи? Ну вали, послушаем. Только короче, а то некогда.

Дмитрий, трогая себя за горло, кашлянул и подозрительно глянул на Ишина – у того по губам промелькнула едкая усмешка.

Новой жизни занимается заря,

Цветок красный «коммунистик» уж отцвел

И начал кругом облетать.

«Народник» же весело зацвел

И спешит разноцветные розы укреплять.

– Все? – спросил Антонов.

– А чего же еще? – Дмитрий пожал плечами.

– Ладно, – изрек Антонов, – оставь. Нам теперь всякое дерьмо гоже.

Дмитрий вспыхнул:

– Ну, знаешь! Валяйте тогда сами. А я погляжу.

Проводив его взглядом, Антонов усмехнулся и потер висок.

– Горячий… Ладно, давайте за дело, – он повернулся к смирно стоявшему Яшину. – Насочинял бы ты попонятней, что ли? Чего они, черти, как колоды по печкам сидят? Нам люди нужны. Пусть хоть с вилами, хоть с голыми руками!.. Заверни там, чтоб проняло, ты же можешь.

Испытывая удовлетворение от того, что Антонов при всех признает его превосходство и незаменимость, Ишин скромно потупился:

– Чего уж… Ладно. Сделаем.

– Про мародерство бы хорошо, – подсказал Богуславский. – Такая армия сейчас прибывает, котовцы эти. Да неуж никто из них не оскоромится? Тоже, поди-ка, есть любители и бабу прищемить, и в сусек заглянуть…

Утром на деревенских заборах появилось наполовину написанное от руки, наполовину отпечатанное на машинке «Воззвание» антоновского штаба.

Не остались без применения и стихи Дмитрия Антонова. Под своими сочинениями он подписывался: «Молодой Лев». Каждый листок стихотворения сопровождало грозное предупреждение: «За срывание, как враги партизан, будут наказаны по закону военного времени».

Глава седьмая

Свет в штабе бригады горел до поздней ночи. К исходу дня стало известно, что отход бандитской армии прикрывает крупный отряд Селянского. Комбриг продиктовал приказ Скутельнику, поворачивая его с эскадроном влево, на дерзкий и рискованный маневр в обхват, рассчитывая прижать Селянского к двум эскадронам Маштавы, как вдруг пришло коротенькое донесение самого Маштавы и разом внесло такие перемены в расстановке сил, что срочно потребовалось многое, если не все, в намеченном плане ломать.

Время уходило незаметно, и, когда от утомления появилась знакомая ломота в висках и надо было прикрывать глаза от света, комбриг спохватился, что час уже поздний. Неторопливый, аккуратный Юцевич забрал какие-то бумаги и отправился к себе, – он рассчитывал просмотреть их рано утром, на свежую голову.

Стянув с себя с кряхтеньем сапоги, Григорий Иванович пальцем постучал по прохудившимся подметкам. Потом он дунул на лампу и в темноте с наслаждением вытянулся всем большим усталым телом. Со двора доносился степенный голос ординарца Черныша, – с кем-то беседовал, коротая ночь.

– По женской части, я гляжу, у вас строговато, – осторожно выспрашивал Черныша невидимый собеседник.

– А когда? – спрошу я тебя. Одно дело – некогда. С коней не слазим. Другое – нельзя. Если что, разговор короткий: в особотдел.

– А сам? Мужчина-то уж шибко в теле.

– А что тебе сам? У нас что сам, что не сам – все одно. Закон для всех. Правда, Григорь Иваныч при жене, супруге то есть. Родить вот скоро должна. Аккуратная бабочка. Уговаривал ее остаться дома – не схотела. Она у нас все время при бригаде, по медицинской части.

– Фершал?

– Выше бери. Врач.

Нашел, значит? Это правильно. Каждый по себе дерево ломит.

– Когда ломить-то? Не шибко, знаешь. Жить потом будем, сейчас пока воюем.

В конюшие вдруг забила копытом лошадь, заржал Орлик.

– Балуй! – заорал Черныш, бросаясь к лошадям.

«Жить потом будем», – повторил Григорий Иванович.

Второй раз за сегодняшний день приходилось ему слышать эти слова, в которых, если вдуматься, заключалась философия целого поколения людей, чья жизнь выпала на грозные годы ломки старого мира и зарождения нового. Потом… Ради будущего, которое неузнаваемо исправит несовершенство прошлого, бойцы бригады отказались от всего, чем жили раньше, и обучились стрельбе с лошади и спешившись, стрельбе одиночной и залпами, рубке шашкой и кавалерийским перестроениям, организации боя и уходу за лошадью – всей пауке убивать и не быть убитым, совершенно ненужной для крестьянина и рабочего, но необходимой для бойца, чтобы устроить жизнь такую, о какой они мечтали все эти жестокие кровопролитные годы. (Закрыв глаза, Григорий Иванович представил своего начальника штаба. Такой человек, как Юцевич, размышляя о красных кавалеристах, объединенных в братство эскадронов и полков, непременно уподобил бы их… ну, скажем, заряженным патронам, не способным в своей классовой ненависти покамест ни на что иное, кроме как быть выстреленными по определенной цели. Да, не человек, а боеприпас, причем по доброй воле… Так пли примерно так сформулировал бы свои наблюдения Юцевич и непременно записал бы в свою книжечку.)

Но разве сам он, командир красной кавалерийской бригады, но подчинил всю свою жизнь тому же самому? Разве не ради жизни потом сложилось все его нелегкое существование на земле, оглядываться на которое ему попросту не было времени, кроме тех минут, когда он, вот как сегодня, по каким-то причинам вдруг задумывался о том, что сталось бы с ним, если бы не то-то и не то-то, не стечение каких-то обстоятельств, чаще всего случайных, но тем не менее определивших всю его судьбу, переменивших его так неузнаваемо, что теперь он был не в состоянии увидеть себя в какой-то иной жизни, другой, не сегодняшней…

Для начала, скажем, мелочь. Не ударь бы его Скоповский, просвещенный хам, помещик, у которого он служил управляющим имением… О этот гнусный, унизительный удар барской руки по лицу!

Тогда он был молод, полон планов и надежд. Окончив сельскохозяйственную школу, стремился учиться дальше и втихомолку зубрил немецкий, намереваясь со временем получить агрономическое образование в Германии.

Принимая его на службу, Скоповский не знал, что молодой управляющий уже попадал на заметку полиции за беспорядки в Кокорзенской сельскохозяйственной школе (зачитываясь Пушкиным, Григорий воображал себя Дубровским, встающим на защиту крестьян от произвола самодуров помещиков). На Скоповского произвело впечатление, что дед Котовского, полковник русской армии, владел небольшим именьицем в Балтском уезде. (На военной карьере деда губительно сказался отказ участвовать в подавлении польского восстания 1863 года, и Григорий Иванович застал уже полное разорение дворянской семьи, даже без остатков прожитого именьица; отец, обнищав вконец, вынужден был приписаться к мещанскому сословию и, чтобы содержать семью, поступил механиком на винокуренный завод князя Манук-бея в Ганчештах.)

Молодой управляющий с первого же дня почувствовал затаенное озлобление крестьян против помещика. Скоповский сам землей не занимался, а предпочитал сдавать ее в аренду исполу. И вот весной крестьяне потребовали снижения арендной платы. В ответ Скоповский пригрозил испольщикам, что сдаст всю землю богатым хуторским мужикам. Деревенские испугались. Чтобы прокормить семьи, своих наделов – «подарка» от первой «воли» – было недостаточно. Не было выгонов для скота, не было леса и водных угодий; рыбу в барских озерах разрешалось ловить только удочкой. А на хуторах сидели цепкие, прижимистые мужики. Если не взять у Скоповского землю исполу, все равно придется наниматься к хуторским, иначе не прожить. И деревенские, скрепя сердце, согласились на помещичьи условия.

Свою месть они приберегли до осени, когда подошла пора убирать хлеб.

Испольщики сжали свою половину, а барскую оставили на корню. Управляющему они так и заявили:

– Сперва свое надо свезти. А там поглядим. Не век же на барина ломить! Пускай радуется, что вспахали ему, посеяли.

Скоповский рассвирепел и потребовал от управляющего, чтобы он покончил с бунтом. Григорий Иванович отправился в деревню. Что он мог сказать крестьянам? Уговаривать? Григорий Иванович считал, что мужики правы. По дороге он зашел к старику Дорончану и посоветовал не поддаваться, стоять на своем: еще немного – и Скоповский уступит.

В барском доме говорили, что виной всему запрещенные бумажки, которые подбрасывают в деревню какие-то разбойники. Ходят по земле злые люди и смущают смирных мужиков рассказами о привольной жизни без господ, без податей, без начальства.

На четвертый день приехал из города барин со светлыми пуговицами и ласково объяснял на сходке, что люди, которые сулят мужикам господскую землю, зовутся бунтарями, они против царя и начальников, хотят забрать власть себе и подчинить народ.

– В законе сказано, – наставлял он, – собственность нерушима, свята. Вот есть у тебя дырявое корыто, – обратился он к внимательно слушавшему Флоре, – оно твое. Не трогай! Я же не трогаю, правда?

– Гы-ы… – осклабился Флоря. – На, я тебе даром отдам.

– Я к примеру говорю, братец…

Барии уехал, ничего не доказав. Мужики не расходились. Богатый хуторянин Фарамуш налезал на Флорю.

– Землю тебе, дураку, подай! А на чем пахать будешь? Бабу запрягешь?

– Зачем бабу? Лошадь достану.

– Где? Дурак! На дороге найдешь?

– Зачем на дороге? – гнул свое Флоря. – У тебя вон много, может, дашь одну?

– Ты, черт! – закричал Фарамуш. – Ишь ты! Я тебе покажу! Я тебя вот к становому за такие разговоры!

А в помещичьем доме шептались, что у мужиков уже колышки на барском поле поставлены – давно уже размежевку сделали. Потом поползли слухи, что в отдаленных уездах господ выжигают, а их землю и все добро делят между собой. Скоповский распорядился заказать для дома ставни с железными болтами.

Приезжали земский, становой, исправник. Один грозил тюрьмой, другой – розгами, третий – казаками.

– Бунтовать!? – бушевал земский. – Запорю!

– Ваше благородие, – позвал степенный старик Дорончан, – а нам батюшка царский указ с амвона читал.

– Так. Что дальше?

– Царь приказал, чтобы нашего брата перестали пороть.

– Так. Дальше!

– Выходит, ваше благородие, ты самый бунтовщик и есть, если хочешь царский приказ нарушить.

Земский побагровел.

– Охрименко! – крикнул он стражнику. – Запиши-ка его, каналью!

Хуторянин Фарамуш укоризненно покачал головой.

– Как народ разбаловался, а? Все-таки раньше порядку больше было. Бывало, чуть что, в полицию вызовут и первым делом выпорют. А сейчас?

Стояли знойные, сухие дни. Неубранный хлеб осыпался. Скоповский уехал в Кишинев просить казаков. Помещичий дом на пригорке затих и обезлюдел.

Вечером Котовский сидел у раскрытого окна с томиком Тютчева в руках. «Есть в светлости осенних вечеров умильная, таинственная прелесть…» В дверь постучали, он отложил книгу и поднялся. На крыльце стояли Флоря и старик Дорончан.

– Григорий Иваныч, хозяин за казаками поехал. Худа не будет?

– А что казаки? Они же не будут хлеб убирать.

– Барыня два ведра водки обещает выставить. Мужики сомневаться стали.

Котовский рассердился.

– Если вы сейчас уступите, он на будущий год с вами разговаривать не захочет!

– Это так. – Старик Дорончан почесался. – Григорий Иваныч, правду говорят, будто царь хочет мужикам землю отдать, будто уже манифест вышел, а баре скрывают его от нас?

– Чушь! – запротестовал Котовский. – Царь сам помещик. Как он может земли лишиться?

– Ну а я что говорил? – насмешливо спросил старика Флоря. – Нашли себе заступника – царя! Все они друг за дружку.

Ушли мужики, когда совсем стемнело. А утром к управляющему ворвался Скоповский, вернувшийся из города в бешенстве: там он узнал, что его управляющий еще до приезда в имение был взят полицией на заметку за беспорядки. Скоповский был в дорожной пыли, от злости один глаз его косил. Схватил открытый томик Тютчева, мельком глянул и швырнул его за окно.

– Вон, мерзавец! За что я тебе деньги плачу? Мне таких управляющих не нужно! Ты еще меня запомнишь! Волчий билет, с голоду подохнешь.

И, подскочив к вставшему с постели управляющему, Скоповский залепил ему пощечину.

Ответный удар Котовского отбросил помещика к стене. Кажется, если бы не холуи, караулившие за дверью, драка кончилась бы убийством. Словно в беспамятстве, Котовский расшвыривал навалившихся на него людей, добираясь до горла испуганного хозяина. Его оглушили по голове, затем скрутили руки. Дальнейшее он помнил смутно.

Днем он оказался в городе, в полицейском участке. Бравый пристав с усами вразлет, мясистые, бочкообразные городовые, вонючий подвал-клоповник…

Барский удар продолжал гореть на щеке.

«А он? А его?» – негодовал Котовский и колотил в бесчувственную казенную дверь, бушевал, выкрикивая что-то вроде: «Не смеете!.. Я требую!»

Смеют, оказывается, и еще как смеют!

– Отдыхай, – обронил за дверью дежурный и убрался наверх, скрылся, как казалось, навсегда.

О эти первые часы в неволе! Никто в участке не следил за временем, никто не спешил. Потом и Котовский научится простой философии заключенных – не торопить и не отодвигать событий: все произойдет своим чередом. Но тогда…

С трудом успокоившись, он назначил себе, что освобождение придет к вечеру, никак не позже. Хоть и долго это, но пусть! (В душе он сознавал, что схитрил, назначая такой долгий срок; но тем приятней будет, если все разрешится еще до вечера. Вроде подарка выйдет.) Но время в участке словно остановилось, и о нем, похоже, забыли. Тогда в отчаянии, что ему придется провести взаперти не только вечер, но и целую ночь, он снова впал в буйство и громыхал в дверь до тех пор, пока не послышались шаги.

– А ну засохни! – рявкнул за дверью грубый голос. – Смотри, недолго и рот заткнуть.

Голос был незнакомый, не тот, что прежде, и Котовский сообразил, что дежурные успели смениться. Значит, прежний сдал свой пост и отправился домой, сидит сейчас у окна и попивает чаек, благодушествует и обсасывает усы; стоит тихий вечер, спешит куда-то народ. Представился и Скоповский: стол на веранде дома, звяканье посуды, женский смех, потом, едва над садом взойдет одинокая звезда, из распахнутых окон зала загремят чувствительные, искусно взятые аккорды рояля…

А здесь сиди и жди! И никому до него нет никакого дела – ни хозяину, распивающему сейчас чаи, ни усачу приставу, взглянувшему на арестованного лишь мельком, краем глаза, как на ничего не значащую вещь…

Он опускался на пол, но вспоминал о пощечине и снова вскакивал. От оскорбления кипела кровь. А что же должны чувствовать те, кого бьют каждый день? Привычка? Страшная привычка, превращающая целую нацию в стадо молчаливых, задавленных рабов!

Утром ему принесли миску баланды, и он понял, что наступил новый день. Спал он, не спал? Ему уже казалось, что он здесь долго, измятый, нечистый, небритый… Но уж сегодня-то обязательно! И он представил, как возвращается домой полевой дорогой: солнце, зной, воздух стригут ласточки, а он щурится и смотрит на небо, в желтеющие поля, и губы сами собой ползут в счастливую улыбку. Да, после клоповника обрадуешься просто воздуху и солнцу…

Освобождение пришло не скоро.

Он выждал до вечера, до темноты, меньше всего думая о солнце и приятной глазу желтизне полей. У него было достаточно времени, чтобы обдумать план мести, и той же ночью он пробрался в барское имение, посвистел отвыкшим от него собакам, притащил с гумна охапку сухой, как порох, соломы. Уж он-то знал, с какого места лучше запалить, чтобы все сразу взялось огнем!

В канцелярии тюрьмы ему сказали:

– Извольте раздеться!

Затем, бесцеремонно разглядывая все его тело, стали записывать особые приметы. Потом взамен его одежды выдали казенную: две рубахи из грубого небеленого полотна, две пары штанов.

– Руки назад, вперед марш!

В камере среди осужденных он встретил простое человеческое сочувствие и точно ожил. Вокруг него разговаривали о прогулках и погоде, о том, какой надзиратель сегодня дежурит, о кассационных поводах и адвокатах, о свиданиях с родными и о женщинах (о женщинах говорили беспрерывно). Постепенно он вошел в сложный и путаный быт тюрьмы. Соседи объяснили, что ежели узника зовут из камеры без вещей, то это на допрос или на свидание с родными. Его научили выстукивать тюремную азбуку, он познал гнусные свойства параши, узнал все, что нужно знать о надзирателях, младших и старших. На прогулках поглядывал на узкие окошечки одиночек, в которых содержались смертники (однажды ему показалось, что в одном окошечке мелькнуло чье-то белое лицо). Он усвоил жестокие нравы уголовных, вместе со всеми восхищался ловкостью карманников, ворующих во время обыска папиросы у надзирателей, познакомился со страшными Иванами – так назывались на тюремном языке отпетые уголовники-каторжане.

В эти месяцы он еще более, чем тогда, в полицейском участке, измерил силу потерянной свободы.

Первый побег удался ему довольно легко: он содержался на общих основаниях. Но уже в следующий раз – после поимки и нового суда, нового приговора – он был переведен в разряд опасных, режим для него сменился.

И все-таки он снова бежал!

За ним потянулась слава мстителя, врагами его сделались помещики – в имениях и на уездных дорогах. Совершая налеты и спасаясь от погонь, попадая под суд и убегая из разных мест заключения, он в одиночку мстил за тех, кто гнул спину на богатых и не каждый день ел досыта. Каждый раз о нем подробно сообщали падкие на запах крови, да еще с дымком пожара, газеты (уж он-то не даст репортерам погибнуть с голоду!). У него появился свой недобрый гений, кстати сделавший на нем хорошую карьеру, – участковый пристав Хаджи-Коли, тот самый, с жирной грудью и усами вразлет, приказавший в первый раз без разговоров отправить провинившегося управляющего вниз, в клоповник… (С приставом Хаджи-Коли, франтоватым усачом, судьба свяжет Котовского на многие годы, и развязка придет лишь зимой двадцатого года, при взятии Одессы. Но это будет после, после…)

Теперь Котовский не колотился в дверь, требуя справедливости. Он стал опытным, бывалым заключенным.

Проходили годы, и Григорий Иванович с недоумением вглядывался в свое прошлое, уже не представляя, что у него могла сложиться совсем иная судьба, судьба агронома, который терпеливо, так же как и отец-механик, тянулся бы всю жизнь, чтобы прокормить свое семейство и вырастить детей, вывести их в люди.

Жизнь его теперь напоминала легенду о подвигах гайдуков, о которых молдавский народ складывал печальные песни-дойны. Гайдуки в одиночку выступали против турецких и молдавских господарей, они отличались благородством в борьбе, всю свою добычу раздавали бедному народу, потому-то и казалось, что смелых и неуловимых удальцов укрывает сама земля.

Жизнь гайдука во многом зависит от удачи, и Григорий Иванович считал, что ему в общем-то везло. Пусть он попадался, но ни одна тюрьма не смогла продержать его весь срок приговора. Бесконечные побеги, дерзость и удаль на воле – все это сделало имя Котовского известным, даже знаменитым. (Правда, среди арестантов приходилось утверждать себя еще и кулаком, благо сила была, и немалая: подростком он как-то на спор поборол быка, свалил его за рога на землю.)

Постоянно заряженный на побег, Котовский доставлял массу хлопот администрации. Тюремный режим давным– давно обязан был сломить его здоровье – сгорали и не такие, как он! – но Котовский держался и не позволял себе одрябнуть и впасть в сопливую апатию. К пятнадцатиминутным прогулкам в тюремном дворе он добавлял усиленные занятия гимнастикой два раза в день, утром и вечером, по системе немца Мюллера, после чего обязательно обтирал свое богатырское тело холодной водой. Он был бледен, как и все, но мускулы его были тверды и готовы к самой усиленной работе. Упрямый арестант словно издевался над царской системой лишения свободы и вел с ней многолетнюю непримиримую войну. «Побег все равно состоится!» – как бы предупреждал он своих обвешанных оружием сторожей и выжидал лишь удобной минуты.

Став «князем неволи», Котовский содержался чрезвычайно строго. В кишиневском тюремном замке его держали в камере на самом верху башни. Бежать оттуда считалось практически невозможным.

И все-таки он бежал! Не сразу, но бежал. По сравнению с тюремщиками заключенные обладают там преимуществом, что думают о побеге больше, нежели те – об улучшении охраны.

«…Возник вопрос, – писала по этому поводу газета „Одесские новости“, – как он мог выйти из своей одиночной камеры (в самой верхней башне), в которой окно защищено толстой решеткой, а у дверей неотлучно дежурил надзиратель… Затем, выйдя из камеры… он незамеченным добрался до чердака башни, откуда по веревке спустился с восемнадцатисаженной высоты во внутренний двор; отсюда в наружный двор он опять не мог пройти незамеченным мимо дежурившего надзирателя… но, однако, прошел. Достигнув внешнего двора, он приставил доску к забору – и был таков… Попутно мы узнали следующую удивительную историю, характеризующую энергию, решительность, неутомимость и изобретательность этого молодого преступника Котовского. Оказывается, что нашумевшая 4 мая попытка 17 человек во главе с Котовским к побегу из тюрьмы была только маленькою частью задуманного Котовским плана заарестования всей высшей и низшей тюремной администрации и открытия свободного выхода из тюрьмы всем узникам…»

«Циркулярная телеграмма

Петербургского департамента полиции

жандармским офицерам на пограничных пунктах

и начальнику Одесского охранного отделения

2 сентября 1906 г.

31 августа из Кишиневской тюрьмы бежал опасный политический преступник, балтский мещанин Григорий Иванов Котовский, 23 лет, роста два аршина, семи вершков, глаза карие, усы маленькие черные, может быть без бороды, под глазами маленькие темные пятна, физически очень развит, походка легкая, скорая, боязливая. Установите самое бдительное наблюдение за появлением бежавшего. В случае появления немедленно арестуйте и препроводите под усиленным конвоем в Кишиневскую тюрьму.

За директора Харламов».

В Бессарабии стояла осень, ясная, сухая, золотая осень.

На этот раз налеты Котовского отличались особенной дерзостью. Везде, где побывала его лихая ватага, он оставлял хвастливые записки: «Атаман Адский».

Чтобы разнообразить свою жизнь зафлаженного волка, он стал бравировать опасностью, как никогда раньше. Появляясь в городе, открыто снимал самый шикарный номер в гостинице, подолгу просиживал на веранде ресторана «Робин», где бывал «весь Кишинев» (причем хозяин ресторана Туманов всякий раз льстиво приветствовал своего опасного гостя), посещал театры, церкви, выставки. Он словно сам лез в руки преследователей.

Сидя в партере театра, он расслышал сзади женский шепот и насторожился. Перешептывались, как видно, две приятельницы. Одна из них признала в сидевшем впереди господине («лопни глаза!») знаменитого Котовского. «Ты с ума сошла! Не дурак же он, чтобы соваться в театр». Про себя Григорий Иванович подумал: «А вот дурак и есть. Самый настоящий!» Надо было немедленно уходить. Поднявшись из кресел, он по-барски скользнул взглядом вбок. Две остроглазые, жадные на зрелища дамочки так и ели его глазами… В другой раз, стоя в соборе и задумчиво уставившись на костер горевших свеч, он вдруг почувствовал чей-то упорный взгляд, скосил глаза – и сердце его прыгнуло: совсем рядом, в парадной праздничной форме, стоял пристав Хаджи-Коли, многолетний враг и преследователь, и, забыв о молитве, не сводил с него прицельного полицейского ока. Узнал!.. Все же Котовский не кинулся бежать, как сделал бы любой на его месте. С великолепным самообладанием он осенил себя крестом, слегка прикрыл зевок и стал неторопливо пробираться к выходу. Вот черт, какая встреча! Он же знал, что пристав набожен… Интересно, побежит он за ним, не побежит?.. Не побежал! Не поверил собственным глазам! Рассудил здраво, по-житейски: человеку, объявленному к розыску по всей России, было бы безумием являться в переполненный собор. Пристав считал, что Котовский после побега нашел укрытие в уездной глуши и лишь с наступлением темноты выходит на проезжие дороги. Не далее как два дня назад полиция получила очередное сообщение: помещика Атанасиу, ехавшего домой в имение, остановили несколько человек. «Я Котовский», – сказал один из них. Этого было достаточно. Перепуганный помещик отдал все, что было при нем, в том числе и заряженный браунинг.

Выбравшись из собора, Григорий Иванович убедился, что опасности нет, и привычным жестом закрутил нахальные усики. Черт возьми, а ведь был в самых лапах! Конечно, пришлось бы отстреливаться, да толку-то? Сцапали бы за милую душу…

Неуловимость Котовского сильно подрывала престиж власти. На его поимку брошены огромные силы. Бессарабский губернатор объявил о большой награде за голову бунтовщика. На ноги поставлена вся полиция Южного края.

Пристав Хаджи-Коли потерял покой. Зная опасного преступника в лицо, изучив его характер и повадки, он стал как бы «специалистом по Котовскому». Каждый день от него требовали результатов, а он лишь разводил руками. Начальство нажимало. В бессильной ярости пристав грозился переломать беглецу ноги, изувечить его так, чтобы навсегда отбить у него охоту к побегам.

Полицейский сыск основывается на низменности человеческой натуры. Хаджи-Коли отыскал человека, соблазнившегося губернаторской наградой за голову Котовского. Действуя осторожно, без спешки, пристав нашел провокатора в боевом отряде, все же остальное было вопросом времени и полицейской техники. С помощью провокатора был установлен городской район, где появляется неуловимый предводитель отряда, затем на заметку попала улица – Гончарная, выходившая на Тиобашевскую; на Гончарной, 20, в доме счетчика вагонов станции Кишинев Михаила Романова, и скрывался Котовский.

Что ему в тот вечер сказало об опасности? Предчувствие? Но он в него не верил. И все же Григорий Иванович, дождавшись наступления темноты, вышел из дому. Рука в кармане пиджака не выпускала заряженным браунинг. Пройдя Гончарную, свернул на Тиобашевскую и здесь лицом к лицу столкнулся со своим старым знакомцем – приставом. На этот раз изумились оба. Хаджи-Коли был переодет рабочим, в кепочке, за ним шагало несколько человек, каждый из них держал правую руку в кармане. Замешательство длилось недолго. «Ла-ави!» – завопил пристав, широко раскрывая усатый рот. Ударив первого, кто бросился к нему, Котовский пригнулся и побежал. Путь был один – назад, в темноту Гончарной. Вслед ему загремели беспорядочные выстрелы.

Помогли ночь и обширные, разросшиеся огороды. Однако участь беглеца была решена. Дважды раненный в ногу, он потерял много крови. Следовало сейчас же уходить из города, но сил не осталось. Скрываясь в зарослях, он слышал голоса городовых и понимал, что Хаджи-Коли, опытная ищейка, его уже не выпустит. Что остается? Отстреливаться? У него был браунинг с двумя обоймами (тот, отобранный у помещика), но при первом же выстреле городовые изрешетят его из своих тяжелых «смитвессонов».

Утром Хаджи-Коли вызвал подмогу, началось прочесывание всего района. Спасения быть не могло…

Тем же вечером сообщение о поимке опасного преступника поступило в редакции газет. Власти торопились доказать, что они не даром едят казенный хлеб. В тюрьме Котовскому попался номер «Бессарабской жизни». Репортер довольно живописно поведал читателям о ночной стычке на углу Гончарной и Тиобашевской. Последние строчки отчета заставили Григория Ивановича помрачнеть. «Владелец квартиры М. Романов также арестован и содержится при втором полицейском участке. Романов будет привлечен к уголовной ответственности за укрывательство преступника».

У Михаила Романова была семья, дети… С его маленьким сынишкой Григорий Иванович подружился в первый же день (всю жизнь любил детей) и учил его тюремному искусству «играть на белендрясах» – гудеть, перебирая губы пальцами. Ольга Ивановна, хозяйка дома, испытала удивительную способность опасного жильца завоевывать сердца. Ее покорила непосредственность Котовского, его милая шутливость, его радость от дружбы с мальчиком и даже тихая зависть квартиранта к их семейным заботам, чего он, человек одинокий, был начисто лишен.