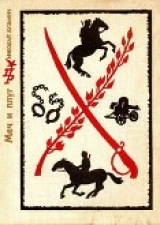

Текст книги "Меч и плуг

(Повесть о Григории Котовском)"

Автор книги: Николай Кузьмин

Жанр:

Историческая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)

Каждую ночь Григорий Иванович ждал, что шаги оборвутся у его двери, и, прислушиваясь, запускал руку в ворот рубахи, принимался гладить шею. В такие минуты его одолевали частые глотательные движения. Как наяву, он представлял жесткую удавку и даже гадкое прикосновение рук палача, когда тот станет дергать за ноги, чтобы повешенный скорее умер… Нет, пусть только они войдут, пусть сунутся! Покорно он им шею не подставит!

Он опрокидывался на постель, когда там, у палача, должно было все кончиться, и забывался ненадолго дурным коротким сном, а утром поднимался вялый; резало глаза, давило голову. До обеда ходил, как не проснувшийся совсем, но после обеда снова начиналось ожидание, приготовление… Скорей бы уж, что ли!

Приговор военно-окружного суда подлежал утверждению командующим Юго-Западным фронтом генералом Брусиловым.

18 октября администрация тюрьмы получила уведомление, что «главнокомандующий приговор суда о лишенном всех прав состояния Григории Котовском утвердил, заменив смертную казнь каторгой без срока».

В один из суматошных дней ранней весны семнадцатого года, после оглушительного сообщения из Петрограда о царском отречении, в Одессе, в городском театре, во время антракта состоялся невиданно яростный аукцион.

Объектом необычной купли-продажи оказался предмет в какой-то степени вульгарный, низменный, однако по капризу времени, если хотите, символический, обломок старого, разрушенного насовсем: в продажу были пущены ножные кандалы Григория Котовского. События последних дней, когда опустевший трон явился как бы венцом борьбы за новую Россию, снова вознесли имя Котовского на самый гребень острого общественного любопытства.

Виновник торжества присутствовал в театре, и разодетая праздная толпа, по южному азартная, наэлектризованная, давилась, лезла, неприлично пялила глаза. Котовский выделялся из толпы: в косоворотке и пиджаке, в высоких сапогах, обритый наголо.

Таким или примерно таким толпа запомнила его по дням последнего процесса, когда здесь же, в Одессе, в переполненном зале военно-окружного суда, Котовский, еще не залечивший рану от полицейской пули, но тем не менее закованный в ножные и ручные кандалы, выслушал приговор о казни через повешение. Тогда, в зале суда, толпа была отгорожена от него не только деревянным отполированным барьером, – между нею и приговоренным к смерти человеком стояла еще целая, еще усердно исполнявшая свои обязанности государственная система царской России.

Лицо Котовского от длительного пребывания в тюрьме, в зловонной камере поражало театральную публику обескровленностью. Иногда, когда уж слишком пристальным становилось любопытство женщин, Котовский вспыхивал и дерзко вскидывал глаза, сощуривался (как тогда, во время приговора), и у женщин обморочно подгибались ноги: в мрачном взоре знаменитого каторжника мерещилась им бешеная скачка по ночной степи, пальба, ранения навылет, тюремный двадцатисаженный замок с веревочным обрывком на стене, сырые подземелья Нерчинска. Да, этот человек преодолел все, чем располагала тюремная Россия с ее централами и пересылками, с сибирскими зловещими рудниками для обреченных.

– Ура Котовскому! – раздался чей-то молодой и звонкий голос.

Вздохнув, Григорий Иванович с потаенной мукой человека, выставленного напоказ, взглянул на распорядителя аукциона. Низенький господин во фраке, выставив обтянутый жилеткою животик, в обеих руках вздымал над головой массивную цепь с двумя железными браслетами.

Торг постепенно нарастал и завихрялся, цены быстро лезли вверх.

– Две тысячи пятьсот! – выкрикивал распорядитель, впадая сам в азарт от накалявшихся страстей толпы.

– Сто больше! – упрямо раздавался голос адвоката Гомберга, душистого мужчины в перстнях, в кудрях с пролысинкой и яркими зубами.

Отгремел третий звонок, антракт кончился.

– Две восемьсот!

– Сто больше!..

Котовский потуплялся и жестким пальцем проводил по усам, как бы наклеивая их плотнее. Все, что сейчас происходило вокруг него, была, как думал он, сплошная «показуха». Ну, отречение. Ну, новая Россия. А что переменилось? Из тюрьмы сюда, в театр, его доставил конвоир. Камеры в тюрьме полным-полны, администрация осталась прежней, новизна сказалась только в том, что самим узникам разрешено было побеспокоиться об улучшении своего суточного рациона. Однако обратись он к этим господам с призывом раскошелиться на помощь заключенным – как же, держи карман! А вот за кандалы… Черт с ними, пусть хоть так чем-то помогут.

– Три тысячи! – провозгласил распорядитель и снова поднял кандалы, словно нахваливая их добротность.

– Сто больше! – достав платок, Гомберг принялся вытирать багровый затылок.

Внезапно толпа зааплодировала. Распорядитель, лучась, источая приятность, вручил победителю трофей и широко, по-театральному облобызался с ним крест-накрест. О Котовском было забыто, и он оглянулся, отыскивая конвоира. Старорежимный караульный с ружьем прятался где-то за колонной.

Толпу понемногу размывало. Гомберг с недоумением смотрел на свою покупку. Мелкая плотная цепь кандалов издавала мягкий, маслянистый звук. Куда ее девать?.. Распорядитель, низенький, толстобокий, укатывался шариком. Игра кончилась.

– Гос-спода!.. – раздался прекрасный голос адвоката; он привлек внимание всех, кто еще не успел скрыться в дверях зрительного зала. Победитель аукциона во всеуслышание заявил, что он дарит кандалы театру на вечное хранение. Это был ловкий, остроумный выход, и слова адвоката были покрыты торопливыми аплодисментами. Величественные капельдинеры уже закрывали двери в зал.

Довольный Гомберг, пришаркивая лакированными штиблетами и утираясь платочком, догнал распорядителя; они оживленно заговорили и скрылись за массивной дверью.

В пустом фойе появился стражник и выжидающе кашлянул, поглядывая на Котовского. Театральная роскошь пугала караульного, его мелкое деревенское лицо выглядело измученным. Один за другим конвоир и заключенный пошли к широкой парадной лестнице. Спускаясь по ковровым ступеням, Котовский задумчиво вел рукой по мраморным перилам. Сегодня, когда его вывели из тюрьмы и он увидел обыкновенные окна в домах, он поймал себя на мысли, что такие окна не настоящие, а устроены лишь для украшения, так как на них нет решеток, висят занавески и наставлены цветочные горшки.

На улице сырой ветер с моря хлестнул по лицу и вмиг выдул из-под арестантского бушлата все остатки тепла. На углу Котовский увидел расхлябанного гимназиста в пенсне и с винтовкой на ремне. Сложив ладони ковшиком, гимназист давал прикурить разбитной цветочнице Марусе, в лучшие дни стоявшей на самом бойком месте города – угол Дерибасовской и Екатерининской. Марусю знала вся Одесса. Ветер трепал юбчонку цветочницы, она зажимала ее в колени и озябшим личиком оборачивалась на море, на порт, откуда несло пронизывающей сыростью.

– Табаку надо, – вспомнил Котовский наказ товарищей по камере.

– Еще чего? Не пропадут, – нелюдимо буркнул конвоир, движением головы приказывая не останавливаться. Ему не терпелось поскорей вернуться в привычное тепло тесной тюремной караулки.

Котовский остановился, глаза стали бешеными.

– Я т-тебе что сказал?

Конвоир с ружьем под мышкой испуганно попятился, махнул рукой:

– Ладно, ладно… Как цепной. Давай тогда деньги, что ли.

Он уже проклял час, когда получил на руки такого хлопотного арестанта. Извелся с ним сегодня. А ну взбредет ему в башку сбежать? И убежит, не от таких бегал. Вон он какой бугай! Рассказывали, – в смертную камеру, где он дожидался казни, остерегались входить. Живым бы он не дался. А теперь, как от петли избавился, сам черт ему не брат.

– Человечности не понимаешь, – проговорил Котовский, когда они тронулись дальше. – Недавний, видно?

– Иди давай, – обиженно отвернулся стражник, закидывая ненужную винтовку за плечо. – С вами по-человечески… сам без головы останешься.

– Слушай, давай бегом, а? – внезапно предложил арестант, задорно крякая и колотя себя по бокам. – Согреемся хоть.

– Не положено, – все еще обиженно держался караульный, однако шагу прибавил, и они пошли рядом, задевая друг друга плечами…

Через несколько дней, уже не в театре, а в кафе Фанкони, в продажу бросили ручные кандалы Котовского. Против ожидания, торг получился вялый, выручка составила всего семьдесят пять рублей. Интерес к «историческому моменту» катастрофически падал, даже митинги пошли на убыль. С царским отречением свыклись настолько быстро, словно никакого царя в России не было и в помине.

Проходили недели, месяцы, кончался апрель. Горячий южный город оделся в летнюю зелень. Заключенные одесской тюрьмы волновались. Объявлена свобода, а где она? Их успокаивали тем, что тюрьма в Одессе считается лучшей в Европе: дескать, в других тюрьмах заключенным приходится куда труднее, а ведь ничего, ждут. Но в общем ожидание должно вот-вот кончиться. По распоряжению Керенского создана специальная комиссия, в скором времени она соберется и начнется разбор дел о помиловании.

Помилование?! Вот так так! А чьим же именем? Или кто-то уже успел сесть вместо царя?

На возмущения арестантов тюремная администрация отвечала старыми испытанными мерами – запретами и наказаниями. Ничего другого ока не знала, не хотела, да и не признавала.

В ответ заключенные озлоблялись еще больше.

Так продолжаться бесконечно не могло.

У всякого, кто наблюдал в те дни взъерошенный российский быт и задумывался над происходящим, невольно появлялось ощущение, что многое в стране осталось незаконченным, волна новизны, поднятая в феврале, остановилась где-то на полдороге. Как будто все дело было в том, чтобы разрушить старое! И мало, очень мало было тех, кто понимал, что своим февральским шагом огромная страна только вступала в длительную и грозную эпоху.

Выстрел «Авроры», грохнувший осенним мокрым вечером, стронул с места и обрушил такую лавину событий, каких история еще не знала. Все, что было пережито после Февраля, оказалось сущим пустяком по сравнению с тем, что ожидало впереди. С этого дня, точнее, вечера уже и без того уставшую Россию ожидали еще годы и годы затяжной борьбы, кровавой и безжалостной.

Семена векового гнева дали щедрые и грозные всходы. Страну встряхнуло и переболтало, все разломилось глубоко и страшно. Сам он, недавний каторжник и смертник, скакал впереди сказочно выросших бойцов, и от топота эскадронов дрожала земля, а слитный вопль атакующих раскалывал небо.

Всякий раз, когда трубач играл «атаку», а знаменосец со штандарта сдергивал чехол, он вскидывал клинок и впереди бригады пускал во весь мах своего коня навстречу вражескому реву, первым из всех подставляясь под пули и клинки.

Ему некогда было задуматься и осознать, что по ним, сегодняшним, знаменитым или безымянным, будут настраиваться будущие поколения. Мысли и желания его были обыденнее, проще. Он знал: земля, уставшая от грохота разрывов, тачанок и кавалерийских лав, станет в конце концов заниматься тем, чем и положено земле, – давать радость работающему на ней человеку, чтобы он уже никогда не проклинал своего рождения. И на полях войны он жил и работал, как агроном, который готовит пашню для урожая. Ради будущего он с треском ломал все, что за века сложилось и срослось, ради этого он вел бойцов, – так, с Южной группой войск он сделал героический переход от Одессы до Житомира, затем вернулся и отвоевал Одессу, после чего бригада с боями прошла по Украине и выбила последнего врага за Волочиск, за Збруч…

Глава одиннадцатая

6 мая по решению Политбюро ЦК РКП(б) командование войсками Тамбовской губернии принял двадцативосьмилетний Михаил Николаевич Тухачевский, недавно закончивший операцию по разгрому кронштадтских мятежников.

Поезд командующего, не сделав ни одной остановки в пути, прибыл в Тамбов.

Связист, работавший на аппарате Морзе, пропустил через пальцы узенькую полоску с точками и тире, привычно расшифровал ее и потянул с головы обруч с наушниками: штаб войск в Тамбове вызывал комбрига Котовского к командующему.

Перед отъездом комбриг заслушал доклад начальника штаба.

По мнению Юцевича, имелись все основания считать, что крупный отряд Селянского, прикрывавший отход бандитской армии, перестал существовать как самостоятельное воинское соединение. Некоторое время Селянскому, превосходно знавшему местность, удавалось маневрировать и уклоняться от боя, но для Криворучко дни погонь не пропали даром: изучив тактику бандитов, он применил их же оружие. Сначала он направился на деревню Пахотный Угол, а затем совершенно неожиданно повернул на Рождественское-Покровское. Этим не разгаданным бандитами маневром Криворучко добился-таки своего: у деревни Лукино он настиг Селянского и «отвел душу». К слову, заметил Юцевич, сопротивление банд возрастает с каждым днем; видимо, сказывается постепенное сжимание: для широких маневров остается все меньше территории. Начальник штаба специально предупредил командиров эскадронов, что раненый зверь опаснее здорового.

Юцевич пожаловался, что его беспокоит отсутствие налаженного тыла. В Умани, чтобы разместить в эшелонах самое необходимое – штаб, политотдел, эскадрой связи, хозяйственную команду, комендантский эскадрон для гарнизонной службы и отдел снабжения, – пришлось оставить все обозы как первого разряда, так и второго. Когда они теперь прибудут? Да и прибудут ли вообще? А уезжали, рассчитывая на месячный срок. Правда, боевое обеспечение удается поддерживать. Но белье, но суточные рационы, фураж… Без хозяйства, заключил Юцевич, трудно, сложно… можно сказать, невозможно воевать.

– Ну, мы тут зимовать не собираемся, – сразу помрачнел комбриг.

Тихая, вежливая непреклонность Фомича порою выводила его из себя.

– Что там еще? – отрывисто спросил он.

Терпеливый Юцевич заглянул в приготовленный для памяти списочек («Ладно, раз так, хозяйственные дела побоку. Хотя с бельем у бойцов дело швах…»).

– Вот что непонятно, – сказал он. – Хитровский полк Матюхина все время держится почему-то особняком, изолированно от остальной армии. Что это – какой-то замысел антоновского штаба? Но тогда какой именно? Или это просто результат внутренних распрей между перессорившимися главарями? Странно, если действительно так: нашли время для грызни.

– Грызутся, конечно, – проворчал Григорий Иванович. – Какие у них сейчас могут быть планы? Умри ты сегодня, а я завтра – вот и все их планы.

Комбриг любил своего выдержанного, не по годам солидного начальника штаба. За время, что они вместе воевали, Григорий Иванович настолько привык к его повседневному спокойному присутствию, что не представлял на этом месте никого другого. Многое менялось в бригаде, но начальник штаба был постоянным, как бы вечным. Поэтому, получив прошлой зимой назначение начальником 17-й кавалерийской дивизии, Григорий Иванович первым своим приказом утвердил неизменного Юцевича в должности начальника штадива.

В конце доклада Юцевича появился сумрачный, осунувшийся Гажалов, и комбриг, размягший было на минутку, насторожился вновь. Начальник особого отдела бывал в штабе реже других, но каждое его появление было связано с чем-нибудь тревожным, неприятным. Кто-кто, а этот ничего радостного не принесет. Такие у него обязанности.

И точно, сводка особого отдела сообщила неутешительные сведения. Для пополнения фуража удалось, как известно, добиться местных поставок, но первая же партия овса, поступившая по разнарядке из Моршанска, оказалась пополам с битым стеклом. Гажалов сам проверил всю партию. Дальше. У наганов, доставленных с тамбовских оружейных складов, обнаружены сбитые бойки. Все эти наганы выбрось хоть сейчас, безнадежный брак. А наганами собирались вооружить пулеметные команды: винтовки для пулеметчиков слишком неудобны… Дальше. В деревне… – Начальник особого отдела заглянул в коротенькую запись, – в деревне Шилово сделали обыск в церкви (был сигнал от местных) и под алтарем нашли целый склад: полевой телефонный аппарат, связку газет «Знамя труда», листовки к крестьянам, бархатное знамя («В борьбе обретешь ты право свое! От Центрального Комитета Социал– революционной партии») и любопытный документ – резолюцию Кронштадтского повстанческого комитета. Похоже, в церковном тайнике хранилось и оружие (предположительно, именно это оружие попало в руки первых бандитских отрядов, действовавших здесь с наступлением весны, до подхода основных сил Антонова).

Как и Юцевича, комбриг слушал начальника особого отдела с полузадернутым, как бы дремлющим взглядом. Оружие… Тайники… Листовки и знамена… Все это лишний раз свидетельствовало, что мятеж вспыхнул не в одночасье, а готовился заранее, исподволь. Борьба за мужика, можно сказать, началась с первых дней Советской власти. Когда Антонов захватил небольшой городок Рассказово и разграбил тамошние фабрики, Владимир Ильич Ленин послал Дзержинскому, бывшему в то время начальником тыла Юго-Западного фронта, гневную записку, называя попустительство бандитам «верхом безобразия» и требуя отправить в губернию «архиэнергичных людей». Разумеется, эсеры тоже не сидели сложа руки. Сейчас уже известно, что личность самого Антонова (как и всю его затею) буржуазная печать стала поднимать за полгода до начала мятежа. В особом отделе бригады имеется подозрение, что в Тамбове, под боком у штаба войск, функционирует крупный контрреволюционный центр.

Начальник особого отдела продолжал докладывать, время от времени сверяясь по записям. Его не обманывало бесстрастное, застывшее лицо Котовского. Он знал: комбриг не упустит ни одной подробности и уложит в свою память все, что здесь будет сказано. Гажалов назвал несколько деревень, уже очищенных от бандитов, но на которые вдруг были совершены внезапные налеты из леса. Расправе подвергаются в первую очередь работники деревенских ревкомов. Творя свой быстрый и кровавый суд, бандиты стращают население: дескать, Котовский пришел и уйдет, а мы останемся и за все обязательно спросим. Рассказывать о зверствах не поворачивается язык. О красноармейцах, попавших в лапы антоновцев, нечего и говорить. Установлено, что особое пристрастие к издевательствам питает Матюхин, командир Хитровского полка, бывший конокрад, человек огромной физической силы. В припадке ненависти он собственными руками откручивает пленным головы.

Сдвинув брови, Григорий Иванович двумя пальцами взял себя за переносицу и так, зажмурившись, сидел с минуту. Слишком хорошо он знал этих атаманчиков и батек, знал по тюрьме, по каторге. Там они жадной беспощадной стаей могли терзать какого-нибудь безответного, забитого арестанта, но быстро уступали грубой силе или дружному отпору, более сплоченному, нежели их трусливые шайки. Точно такие же они и здесь, на воле: тешат душу над безоружными людьми. Выскочат из леса, похозяйничают вечер – и снова в лес.

– Пиши, – сказал он Юцевичу и поднялся для диктовки.

Как всегда, на память пришло множество важных дел, которые следовало уложить в скупые строчки приказа. Но боевой приказ должен быть кратким, как команда. И он выделил только то, что представлялось самым неотложным. Посмотрел через плечо – внимательный Юцевич был наготове.

В деревнях, очищенных от бандитов, целесообразно оставлять небольшие воинские гарнизоны во главе с младшими командирами. Задачей последних как начальников гарнизонов считается, во-первых, создание отрядов самообороны из местного населения (рытье окопов полного профиля вокруг деревень), во-вторых, помощь силами бойцов (с лошадьми, с повозками) в сельскохозяйственных работах.

Группа деревень, охраняемых гарнизоном, составляет так называемый посевной участок. Начальником участка является начальник гарнизона.

Помощь в сельскохозяйственных работах оказывать в первую очередь семьям красноармейцев и бедняков.

В настоящее время, когда для посева важен буквально каждый день, полевые работы приравниваются к боевым действиям. О том, что сделано, докладывать в штаб бригады ежедневно.

Провожая комбрига в Тамбов, Юцевич советовал взять надежную охрану. Котовский возражал. Сошлись на том, что с комбригом, на широченном заднем сиденье «роллс– ройса», отправятся двое бойцов с ручным пулеметом.

Опасения осторожного, предусмотрительного Фомича оказались напрасными. До самого Тамбова доехали спокойно.

Безлюдная высохшая дорога, просекающая страшноватый лес, шарахала в днище машины мелкими камешками. Надвинув на глаза козырек фуражки, Григорий Иванович сонно покачивался на упругом кожаном сиденье. Краем глаза он постоянно замечал напряженные руки шофера, без устали сновавшие по гладким закруглениям рулевого колеса.

Трофейный «роллс-ройс» достался Котовскому вместе с шофером. Раньше автомобиль (подарок английского короля) и шофер принадлежали великому князю Николаю, затем – деникинскому полковнику Стесселю, застрелившемуся после поражения под Одессой. Полковник с йог до головы одел шофера в кожу и присвоил ему первый офицерский чин в русской армии – прапорщика. Григорий Иванович вначале не доверял великокняжескому шоферу, но постепенно убедился, что «Ваше благородие» обладает отменной выдержкой (не вздрагивает, если даже выстрелить у него над ухом), а после опасного приключения с бандитами Тютюнника он стал считать ого своим человеком.

Приключение сошло с рук благодаря сообразительности шофера Николая Николаевича. Въезжая в деревню, ни комбриг, ни водитель не подозревали, что она уже занята бандитами. Догадка пришла поздно: к диковинной машине, пробирающейся по узкой деревенской улице, сбегались отовсюду вооруженные люди. Казалось, спасения нет, ловушка. Покуда широкий, неуклюжий «роллс-ройс» развернется и наберет ход, бандиты догадаются, кого ото к ним прямо в руки доставила судьба. В эту минуту не растерялся Николай Николаевич. Разворачивая машину, он форсировал подачу горючей смеси – из глушителя с треском повалил густой черный дым. Услышав треск, бандиты мгновенно попадали на землю: им показалось, что из машины заработал пулемет. Недолгого замешательства оказалось достаточно: пока бандиты опомнились, за машиной вилась дорожная пыль.

С того случая интерес комбрига к неповоротливому «роллс-ройсу» упал. Он пользовался автомобилем, когда требовался известный шик, – при поездках в город, в штаб. В боевой же обстановке предпочитал испытанного Орлика.

Охлаждение комбрига к автомобилю доставило огромную радость ординарцу Чернышу. Машина, считал он, существо железное, какое может быть сравнение с лошадью? В глубине же души Черныш продолжал испытывать ревность и к автомобилю, и к затянутому в кожу водителю. Он видел: в мирной жизни машина комбригу более с руки: и удобней, и быстрее, и вид совсем другой. И чуяло сердце Черныша, что железный ящик на колесах скоро совсем заменит людям лошадей. Конечно, какая с ним морока: не устает, поить-кормить не надо, сиди, крути себе колесо, он и бежит.

В дороге «Ваше благородие» помнил тайный наказ Юцевича и напряженно всматривался вперед. Бойцов с пулеметом сморила жара. Один, прикрыв фуражкой лицо, спал, откинув голову на собранный гармошкой верх машины, другой, полузакрыв глаза, покачивался и вполголоса тянул унылую молдаванскую «дойну» – надсаживал душу тоской по родным тираспольским местам.

…Лист увядший, лист ореха,

Нет мне счастья, нет утехи,

Горьких слез хоть отбавляй,

Хоть колодец наполняй.

Он глубок, с тремя ключами,

Полноводными ручьями.

А в одном ручье – отрава,

А в другом – огонь и лава,

А еще в ручье последнем —

Яд для сердца, яд смертельный…

Мелодия песни напомнила комбригу старшую сестру, заменившую ему мать. Сестру рано выдали замуж, он надолго потерял ее, но после побега с каторги разыскал и украдкой, ночью, навестил. Это было горькое свидание. «Панночка» – так звали сестру в селе – стеснялась своего благополучия и со слезами смотрела на измученного брата. «Гриша, о чем ты думаешь? – повторяла она. – Тебя же убьют!» Муж сестры, богатый сельский староста, держался с Котовским настороженно, часто подходил к завешенным окнам. Боязнь расплаты за опасного родственника сквозила в каждом его движении. Григорий Иванович тогда не стал засиживаться в гостях и ушел, лишний раз почувствовав свою одинокость. И все же воспоминания о сестре, об отце брали за душу, особенно в последнее время. «Возраст, что ли, виноват? – думал Григорий Иванович, покачиваясь под тоскливое пенье бойца. – Просто не верится, но уже двадцать шесть лет, как умер папа. Я тогда был чуть больше Кольки… Мне сейчас сорок, почти сорок, папа был моих лет, когда заболел. Но у него были я, сестры… Нет, кончим последнюю войну, и начнется настоящая жизнь…»

Автомобиль встряхивало, Григорий Иванович приходил в себя. Сияло солнце, он снова опускал на глаза козырек фуражки.

В деревнях машину комбрига останавливали красноармейские посты, объясняли, что ехать можно без опаски. Поглазеть на автомобиль сбегались деревенские. Невиданная телега везде была в диковину. Пользуясь случаем, «Ваше благородие» вылезал с тряпкой в руках и важно наводил на бока машины праздничный глянец. Любопытство, аханье ласкали шоферское сердце.

В какой-то деревне шофер резко положил руль вправо, и колышущаяся машина выползла на луг. Впереди, среди зелени травы и свежих щепок, комбриг увидел наспех сколоченный помост из досок и горбылей.

От последней избы через луг к остановившейся машине бежал, придерживая фуражку за козырек, кругленький человечек – заведующий клубом Канделенский.

– Григорий Иванович! – завопил он и в радостном возбуждении раскинул руки, точно собираясь заключить комбрига в объятия. – Какая радость! А у нас сегодня как раз спектакль. Мы вас не отпустим.

Он знал о тайной слабости командира бригады к театральным постановкам и, бывало, в Умани со всем, что касалось работы клуба, обращался прямо к нему. Расчет был верный: отказа, как правило, ни в чем не получал.

Пришлось выйти из машины и размяться.

Не виделись давно, со дня отъезда из Умани. Канделенский уговаривал остаться до вечера, – вечером уже объявлено большое представление. Он со смехом рассказывал, что в деревне, когда бойцы принялись сколачивать помост, началось волнение. Для чего сколачивают: пороть или вешать? («Привыкли уже!».) Вечером, аплодируя, отбили ладони. Бойцы тоже разошлись. Один, игравший разбитную солдатку-самогонщицу, за вечер стал знаменит на всю округу. А что из-под юбки сапоги и галифе – только смешнее. Сейчас ему проходу не дают.

– А то останьтесь, Григорь Иваныч, ей-богу. И ребята будут довольны.

У последних изб, на выезде, полуголые бонды рыли окопы. Летела с лопат влажная черная земля. Рослый парнище, без гимнастерки, с белой незагорелой грудью, вдруг запрокинул к небу зажмуренное лицо и с отставленной в руке лопатой замер. Ну вот, здесь парод уже может жить уверенно.

Тамбов встретил сушью, зноем, летевшей с ветром пылью. Это летом, подумал Григорий Иванович, а осенью, в грязь и вовсе не на что и взглянуть… Проехали пустую базарную площадь, на которой одиноко стояла телега. Лошадь хлестала себя хвостом по бокам и лягалась, громко стуча копытом по оглобле. Под телегой, укрывшись с головой, спал мужик. Базарные лабазы, все до одного, заперты на железные болты. Поговаривали, что бандитские отряды маячат в пятидесяти километрах от города. Каждую ночь напуганные обыватели ждали налета и резни.

Григорий Иванович подумал о жене. Следовало бы ее навестить, не заезжая в штаб, но он ничего не говорил шоферу, а Николай Николаевич, хоть и караулил краем уха, уверенно правил к штабу войск. Котовский не допускал мысли, что антоновцы могут ворваться в большой губернский город, эму, как военному, такая возможность представлялась просто нелепой. Да и не о Тамбове думалось сейчас Антонову. И все же мысли об Ольге Петровне не оставляли комбрига.

Отношения с женой у него были сложными.

Революцию он встретил взрослым, уже пожившим человеком (36 лет, у иного в эти годы борода веником, куча детишек) и заставил себя жить так, словно все, что составляет личное счастье человека, будет у него потом, потом. Свой возраст он пес как наказание и оставшиеся дни посвятил тому, чтобы успеть сделать вдвое-втрое больше других.

Возглавив людей, доверивших ему свои жизни, получив власть распоряжаться ими, он считал, что командир обязан так себя вести, чтобы иметь право отдать любой приказ подчиненным. Вся его жизнь, весь он целиком принадлежит бригаде, и ничто личное нс должно отличать его от любого бойца.

Ольга Петровна ворвалась в его суровый климат уединения, и он сразу почувствовал себя неловко. Здесь очень многое зависело от ума и такта Ольги Петровны. Кажется, она вовремя догадалась обо всем. При ней сменилось целое поколение командиров в бригаде: Няга, Макаренко, Христофоров, Евстигнеич. Бойцы привыкли к подруге комбрига и ласково называли ее мамашей, но своих обычаев Котовский не менял. Никто не должен видеть, что он чем– то отличается от остальных!

Ольга Петровна понимала, что иным Котовский не может быть, а если он вдруг изменится, то что-то невозвратно потеряет, будет уже не тем командиром, в которого бойцы верят и пойдут за ним в огонь и воду.

Остаться совсем одним, вдвоем, им довелось после контузии Котовского под Горинкой, а также нынешней зимой, в Умани. Это были дни спокойной жизни, время глубокого узнавания друг друга. За немногие дни, выпавшие на передышку от походной жизни, Григорий Иванович успел прочувствовать, как много значит для усталого человека тихий свет лампы над столом, застланным чистой скатертью, женщина в шали, наброшенной на плечи, уроненный клубок, поднять который и подать – ни с чем не сравнимое счастье мира и покоя. Глядя на милую причесанную голову жены, склоненную над рукоделием, Григорий Иванович испытывал невыразимую нежность, хотелось что-нибудь сделать для нее – услужить, – хотя бы помешать сахар в ее чашке ложечкой: в это время Ольга Петровна, поправляя шаль, поднимала на него глаза, он спохватывался, чуть краснел; едва заметная улыбка трогала губы Ольги Петровны, она снова наклоняла голову. Сдержанность Котовского в чувствах стала чертой его характера и создавала ему репутацию человека суховатого, способного лишь на деловые разговоры, в то время как он постоянно испытывал потребность сказать своим бойцам самые-самые слова, а принуждал себя к суровости, отлично понимая, что, выделяя кого-нибудь одного, он обделяет всех остальных.

Кто поверил бы, что на глаза сурового комбрига способны навернуться слезы, но Ольга Петровна сама была свидетельницей этого, когда не стало старого артиллериста Евстигнеича или когда смерть вырвала Иллариона Нягу, Макаренко, Христофорова. Каждая потеря друзей-соратников уносила какую-то частицу его самого, он словно становился старше, сознавая, что все недожитое и не сделанное боевыми друзьями теперь ложится на него.