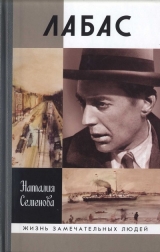

Текст книги "Лабас"

Автор книги: Наталия Семенова

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)

Маяковский был в числе кумиров Лабаса. «Мне запомнилась его фигура: она вырезывалась мощным силуэтом на темно-синей стене как корабль в море, на стене клуба Федерации писателей, будущего Дома литераторов, выкрашенной Андреем Буровым насыщенным ультрамарином» (на ней висели картины из авиационной серии Лабаса; там же в феврале 1930 года устраивал выставку своих книг и плакатов «20 лет работы» и Маяковский). «В детстве, когда я жил в Риге, если бы я увидел там такого человека, решил бы, что он капитан корабля… Что-то было в нем стихийное… Маяковский как будто угадывал и выражал наши эмоции… Если бы был в наше время Делакруа, то на баррикадах для первого плана, вероятно, ему подходил бы молодой Маяковский с мужественным лицом и суровым взглядом… Иногда он так впивался в тебя своими глазищами, что ты просто не знал, куда от него деваться. А какая улыбка! Жесты! Громовые раскаты голоса!.. В студенческие годы мне хотелось написать его, идущим по Кузнецкому мосту, – почти всегда он шел быстрым размашистым шагом, часто сбоку от тротуара. Мне нравилось мужественное, с отчеканенными чертами его лицо, с сильным подбородком, с глубоко сидящими глазами. Я старался взять лицо умброй… Мне казалось, что нужно добиваться цвета монолитности чугуна; хотелось написать его голову как литую почти до твердости металла… Когда я работал для нашего павильона на Нью-Йоркской выставке – павильон венчала фигура рабочего из нержавеющей стали, – мы говорили о том, что следовало бы поставить такую мощную фигуру, как Маяковский, лучше не найти никого. Высокий, необыкновенно красивый, мощный, монументальный – действительно живой памятник».

Памятник поэту поставят в Москве, но много лет спустя, в 1958 году. Это событие придаст совершенно иной характер знаменитой байке, связанной со свояченицей Лабаса. Лишь под конец жизни Александра Вениаминовна расскажет, как каталась по Петрограду с будущим «лучшим поэтом социалистической эпохи», а тот показывал ей «свой город». Зато история о том, как она отказалась беседовать с настойчивым поэтом по телефону, а тот обиженно сказал: «Следующий раз вы будете разговаривать со мной, когда я буду стоять памятником на площади моего имени!» – кочует по всем изданиям. Вот такой исторический конфуз приключился в далеком 1915 году с Азарх-Грановской, которая могла похвастаться знакомством со Стефаном Цвейгом, Лионом Фейхтвангером и обоими Маннами, Томасом и Генрихом. Она знала всех, и все знали ее: Брики (ее супруг Грановский, оказывается, успел побывать женихом юной Лили Юрьевны Каган, в замужестве Брик), Горький, Шагал, Эренбург, Михоэлс. Список можно продолжать до бесконечности. Неудивительно, что после потери ноги, когда ей стало трудно самостоятельно передвигаться, в квартире 36 образовалось нечто вроде салона. Лабас же с детства не выносил шумных компаний.

Глава четвертая

ЛЕОНИ. АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

В квартире № 36 у Лабаса имелась огромная по тем временам, целых 40 метров, комната, она же мастерская. Пока он будет в эвакуации, в нее вселится чужая семья, часть картин погибнет, а он сам останется без крыши над головой. Документы все-таки великая вещь, и если знать секретный код, то простое заявление или справка с печатью читаются как роман: «Прошу включить в список мастерских, подлежащих возврату постановлением Мосгорисполкома, мою специально построенную мастерскую (бывшая мастерская Архипова), в которой я работал в течение 15 лет…» И все сразу становится ясно: жили в одной квартире, сошлись, родился ребенок. Вернувшийся из Парижа Фальк ни на жену, ни на прежнюю жилплощадь претендовать не стал: маленький Юлик помнил, что Роберт Рафаилович ночевал у них только однажды – в тот день ему были подарены замечательные французские оловянные солдатики. Вскоре Фальку дали мастерскую под крышей нарядного дома Перцова на берегу Москвы-реки, напротив снесенного храма Христа Спасителя. Вместе с ним там поселилась молодая жена, а Лабасу пришлось привести новую жену все в ту же квартиру номер 36.

Ей было тридцать три, и она практически не говорила по-русски. Он не разговаривал по-немецки с детства. Это был курортный роман: они познакомились в Крыму: Он получил командировку в Севастополь и по дороге в Ялту заехал в Алупку, где отдыхала Она. «Встретив Леони, я понял, что это не просто увлечение – казалось, что мы всегда были вместе. Это событие перевернуло всю мою жизнь».

Леони или Лони Коэн, как она позже себя называла, родилась в 1902 году в городке Бейтен [75]75

Ныне это территория Польши и название города звучит как Бытом.

[Закрыть]в Верхней Силезии, на самой границе Германии и Польши. Коэны были обеспеченной еврейской семьей. Леони окончила гимназию, а затем училище декоративно-прикладного искусства в Бреслау. В 1928 году имя Леони Нойман (к тому времени она уже вышла замуж) значится в списке студентов Баухауза (Высшая школа строительства и художественного конструирования, существовала в германском городе Дессау в 1919–1933 годах), записавшихся на зимний семестр. Она выбрала две мастерские – театрально-декорационную и полиграфического дизайна и рекламы, а весной 1929 года записалась в мастер-класс по фотографии. Фотографией, которая первое время будет кормить ее в СССР, она занималась около двух лет. В 1931 году, не дожидаясь получения диплома об окончании Баухауза, Леони покинула Дессау и, оставив пятилетнего сына его отцу, уехала к архитектору Филиппу Тольцинеру [76]76

Филипп Максимович Тольцинер(1906–1996) – архитектор, реставратор, в 1951–1961 годах был главным архитектором Пермской специализированной научно-реставрационной мастерской. В 2006 году к его столетию в Перми прошла выставка «Баухауз – Москва – Усолаг – Пермь».

[Закрыть], который уже несколько месяцев работал в Советском Союзе.

Леони Нойман была хрупкой, миниатюрной, но отважной женщиной. Чтобы уехать в СССР, она вступила в компартию Германии, добилась встречи с Вильгельмом Пиком и с отличной характеристикой прибыла в Москву. До этого она была активисткой сионистского движения и вместе с мужем, ветераном Первой мировой войны, занималась подготовкой переезда немецких евреев в Палестину. В 1932 году Теодор Нойман обрел новую родину на Земле обетованной. Их сына он увез с собой. Леони же пыталась строить новую жизнь в сталинской Москве с молодым мужем, не предполагая, что останется в Советском Союзе навсегда. Одержимым социалистическими идеями немецким антифашистам и в страшном сне не могло присниться, что «железный занавес» приподнимут только в конце 1960-х годов. Многие тогда начнут ездить к родным в Германию, но только не Леони. Ехать на юбилей Баухауса без Лабаса, которого отказывались выпускать, она не захотела. И уж тем более в Израиль, где жил ее взрослый сын. В последний раз она видела его в 1936 году в Одессе: Теодор Нойман приплыл с сыном на корабле как иностранный турист, в надежде, что материнские чувства победят. Но в случае с Леони это не сработало. Какой же надо было иметь сильный характер, чтобы отказаться от сына – сначала ради Тольцинера, а затем ради Лабаса. Дочь ближайшей подруги Леони, отдыхавшая тем летом в Одессе, запомнила красивого десятилетнего мальчика в нарядном матросском костюме, особенно потрясли Нину Ангарову его белоснежные гольфы. Своего единственного сына Леони Беновна больше никогда не видела и даже и не делала попыток узнать что-нибудь о его судьбе: ведь это «могло навредить искусству Шурочки», которому будет подчинена вся ее оставшаяся жизнь [77]77

Ханания Нойман, инженер-электроэнергетик, скончался в Израиле в 1987 году, переписки между матерью и сыном не было. Внучка Леони Нойман попытается узнать историю своей бабушки, отыщет Ольгу Бескину-Лабас и сообщит ей о своем существовании только в 2012 году.

[Закрыть].

Благодаря Беле Уитцу, руководителю Международного бюро революционных художников, Леони Нойман начала сотрудничать с журналом «Творчество», ответственным редактором которого был борец с формализмом Осип Бескин. Леони Беновне очень нравилась история, которую любил рассказывать Александр Аркадьевич. Еще до знакомства с ней, в споре с Бескиным, Лабас запальчиво сказал: «Что же вы ругаете формалистов, когда у вас в журнале художник-оформитель (кажется, некто Нойман) – абсолютный формалист!» В «Творчестве» Леони действительно пробовала себя и как художник-оформитель, и как фотограф, пытаясь снимать, как ее учили в Баухаузе, укрупняя планы и применяя неожиданные ракурсы. В разгар страшного голода ее послали в Поволжье, после чего ее всю жизнь потом преследовали мычащие дети со вздутыми животами. Снимать их ей, естественно, не разрешили – в редакцию она привезла радостные, ура-патриотические репортажи из Республики немцев Поволжья. Встреча с Лабасом летом 1935 года уберегла Леони от неминуемого ареста, хотя они и жили в гражданском браке, что было тогда в порядке вещей.

Филипп Тольцинер работал в интернациональной бригаде «Рот Фронт» под началом швейцарского архитектора Ханнеса Мейера, бывшего директора Баухауза, уволенного за радикальные социалистические идеи [78]78

Ханнес Мейер был назначен главным архитектором Гипровтуза – института, ответственного за проектирование учебных заведений. Весной 1931 года на подмогу ему приехали шесть его учеников, в том числе Филипп Тольцинер.

[Закрыть]. Он принимал участие в знаменитых архитектурных конкурсах 1930-х годов – от проекта Дворца Советов до школы Коминтерна и «Колхозного жилища», а его проекты учебных комбинатов для завода «Красное Сормово» в Горьком и домов для соцгорода в Орске на Южном Урале были даже осуществлены. Когда в 1937 году большинству баухаузцев отказали в продлении «вида на жительство», далеко не все осознали, к чему идет дело. Ровно через год всех оставшихся в СССР членов объединения «Рот Фронт» арестовали. Филиппа Максимовича Тольцинера, как он будет потом именоваться в советском паспорте, отправили в Усольлаг Пермской области, на лесоповал. «Теплой одежды и соответствующей обуви не хватало для всех вальщиков. Лично я ходил на работу в ватных чулках и галошах и в результате обморозил пальцы на ногах. Поэтому остался в бараке. Я лежал на нарах и получал кроме обычного питания 400 г. хлеба. Возможно, поэтому я и остался жив», – вспоминал он.

На самом же деле Тольцинер выжил благодаря зубоврачебному креслу, сконструированному из подручных материалов, – к заключенным в лагерь, оказывается, привозили дантиста! (Баухауз-музей в Берлине, куда поступит его уникальный «северный архив», мог бы гордиться подобным образцом дизайнерской мысли.) Тольцинер был мгновенно переведен в Соликамское управление лагерей, где стал проектировать бараки и бани. Его соседом по бараку оказался известный карикатурист, друг Кукрыниксов, Константин Ротов. Еще недавно тот занимался оформлением нью-йоркской выставки вместе с Лабасом, а теперь исполнял копии со знаменитых картин, которыми руководство украшало свой и лагерный быт. 2 декабря 1947 года Филиппа Максимовича освободили, но он остался в Соликамске – главный архитектор пригласил его в свое бюро главным проектировщиком; у него появилась новая семья – русская жена и сын. По иронии судьбы, благодаря бывшему зэку, немецкому еврею Тольцинеру [79]79

«В результате нашего поражения на фронте руководство лагеря решило осужденных немцев из лагеря убрать. В списки штрафников был внесен и я. Так как в лагере я числился не немцем, а евреем, меня вычеркнули из этого списка» // http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=3748

[Закрыть]на Урале была создана собственная реставрационная школа, а старинный Соликамск в 1970 году получил звание «исторического города».

В Москву Филипп Максимович вернулся только в 1961 году. С Леони они встретились совершенно случайно, в трамвае, после чего стали дружить семьями. Пин, как звали его близкие, продолжал защищать старый Соликамск, вместе с немецкими архитекторами разрабатывал новые жилые районы на родине (в отличие от Леони он часто ездил в ГДР). Ольга Бескина-Лабас вспоминает, как Пин приходил с чертежами двухэтажных домов-таунхаусов, которые в огромном количестве теперь строятся у нас, – вид домиков с отдельными входами, «склеенными» в большой жилой массив, потряс ее воображение. «Последний раз он был у нас примерно года за два до смерти, ослепший, но сохранивший свое обаяние. Они ушли к Лонечке в комнату и плотно закрыли дверь, что у нас принято не было. Говорили, естественно, по-немецки. Пин вышел примерно через полчаса, вытирая слезы из-под темных очков. Я подумала, вдруг и она плачет, но побоялась войти сразу. А когда открыла дверь, увидела ее сидящей в кресле, спокойной, как всегда, только пальцы нервно барабанили по подлокотнику. Мне показалось, что это было их прощание».

Филипп был младше Леони на четыре года. Оба умерли в 1996 году в Москве.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Глава первая

АКУЛА ФОРМАЛИЗМА

Начиная с 1929 года фамилия Labasпостоянно встречается в каталогах выставок советского искусства за рубежом. Его «авиажанры» не стыдно показать и, если получится, удачно продать: на какие иначе средства прикажете покупать революционное искусство Запада для Музея нового западного искусства? «Мертвая петля», «Качка на аэроплане», «Пассажир» и «Над Кавказом» не вернутся из-за океана [80]80

В 1929 году с выставки в Америке, устроенной ВОКСом совместно с Амторгом, удалось продать работ на 20 тысяч долларов, наибольшим спросом пользовались «современная бытовая тематическая картина с динамическим содержанием и индустриальные темы».

[Закрыть]. Работы Лабаса будут отправлять в Европу и Америку вплоть до самого начала Второй мировой войны (география выставок, к слову сказать, выглядит довольно впечатляюще) и, невзирая на обвинения в формализме, мистике и прочих смертных грехах, ему доверят писать панно и делать диорамы для всемирных выставок в Париже и Нью-Йорке.

До 1933 года, а возможно, и чуть дольше Лабас вполне мог считать себя успешным художником. Уйдя из ВХУТЕМАСа, стал больше заниматься живописью. За участие в выставке к десятилетию Октября получил премию. Оформлял, правда, как утверждает, без особого удовольствия, театральные постановки. Не отказывался от заказных работ – брался за роспись трамваев, настенные панно и диорамы. В творческие командировки его посылали регулярно – и в бытность в ОСТе, и после создания единого Союза художников [81]81

23 апреля 1932 года вышло постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», которым предполагалось объединить в единый союз писателей, «поддерживающих платформу советской власти», а следом и представителей других видов искусств.

[Закрыть]. В 1929 году – на Северный Кавказ, в 1931-м – на Украину, в 1935-м – на Черное море, в 1937-м – на Байкал.

Писал он исключительно на актуальные темы, подтверждение чему – названия главных серий 1930-х годов: «На маневрах», «Авиация», «Метрострой». По зову сердца, а вовсе не по принуждению, постоянно возвращался к временам революции и Гражданской войны, ассоциировавшимся у него с «тревожной молодостью». При внешней субтильности и кажущейся мягкости Александр Аркадьевич Лабас был человеком жестких принципов и от коллег по цеху требовал того же. Вступление Машкова, Лентулова и Фалька в 1926 году в АХРР считал предательством. В его записях сохранился пересказ разговора с Фальком в пору недолгого романа последнего с ненавистным Лабасу объединением. «„АХРР действительно принесла много вреда искусству, в особенности живописи, – соглашался Фальк. – Однако эта организация ничуть не хуже ОСТа. Скажу больше – если вас, настоящих живописцев, вытащить из ОСТа, то тогда там о живописи нечего говорить. Так что ОСТ на самом деле даже хуже, чем АХРР. Ничего, ничего, мы АХРР изнутри переделаем“…» Никакой переделки «изнутри» не получилось. Лентулов с Фальком очень быстро покинули АХРР [82]82

Из троицы Фальк, Лентулов и Машков один только Машков остался в АХРР, двое первых сразу его покинули, приняв участие только в одной выставке 1926 года «Жизнь и быт народов СССР».

[Закрыть], который, нисколько не изменив генеральной линии, преобразовался в АХР – Ассоциацию художников революции, а затем в РАПХ – Российскую ассоциацию пролетарских художников, с еще большей яростью продолжив борьбу за «классовое искусство и диалектико-материалистический творческий метод».

ОСТ же, наоборот, раскололся, подтвердив правоту Фалька: графическая, жестко конструктивная линия победила живописную, которую всю жизнь «гнул» Лабас. Конечно же, Александр Аркадьевич был самым натуральным формалистом, влюбленным в цвет, свет, фактуру и пр., да и с реальностью обращался, прямо скажем, вольно. В его картинах не найдешь репортажной точности, зато новых ритмов и новых скоростей, которые ему удавалось изображать одним только цветом, – в избытке. Основой в живописи должен быть цвет – как в музыке звук, и все без исключения графические элементы должны быть цветовыми, говорил он. Татьяна Маврина, посетив в 1974 году выставку Александра Тышлера, записала в дневнике: «Когда пишут, что он из ОСТа и его друзья – Пименов и А. Гончаров да Дейнека, то этому верить не хочется. Какое-то недоразумение. Что общего у стихов и тракторов?» «Что общего у музыки и тракторов?» – можно было бы сказать о Лабасе, чью живопись иногда сравнивают с прозой Андрея Платонова. Таким же причудливым образом в ней переплетаются реальность и вымысел (естественно-научный и художественный типы сознания, выражаясь научным языком).

Всю жизнь Лабас старался заглянуть в будущее. Не только передвижников, но и бубновалетовцев считал вчерашним днем: новой эпохе – новая пластика художественного языка, отсюда – необычные ракурсы и приемы монтажа. Девиз «Время, вперед!» [83]83

«Время, вперед!» – название романа-хроники, написанного Валентином Катаевым в 1932 году после поездки на строительство в Магнитогорск.

[Закрыть]очень бы подошел Лабасу-художнику. Не случайно ведь Георг Гросс [84]84

Георг Гросс(1893–1959) – немецкий художник, в 1922 году вместе с писателем Мартином Андерсеном Нексе совершает пятимесячную поездку в СССР, во время которой встречался с Лениным и Троцким.

[Закрыть]еще в начале 1920-х годов сказал ему: «Вы чувствуете свое время и современную технику лучше любого американца». Однако для пролетарских масс лабасовский язык был чужим и непонятным «языком оторванного советского интеллигента». В каком таком соку варятся «эти художники» и «из каких источников они питают свою фантазию, свои ассоциации», вопрошал критик Альфред Курелла. Ответ был очевиден: в современной французской живописи и немецком экспрессионизме. Музей живописной культуры, во главе которого сначала стояли Кандинский и Родченко, потом Лев Вайнер (тот самый, отправивший в 1920 году молодого Шуру Лабаса профессорствовать в Екатеринбург), а затем вхутемасовцы Вильямс, Тышлер, Никритин и сам Лабас, получал последние номера французских и немецких журналов (Caheiers d’Art, Art decorative, Kunst),так что в курсе происходящего молодежь была [85]85

Музей живописной культуры (МЖК) существовал с 1919 по 1929 год. Художники сами руководили его деятельностью: вели закупки, учет и хранение, комплектовали основное собрание и коллекции для отправки в провинцию, собирали библиотеку, устраивали выставки. В 1924 году музей переехал во флигель ВХУТЕМАСа на Рождественке, 21. В 1929 году коллекции были расформированы: часть передана в Третьяковскую галерею, часть разослана по провинциальным музеям.

[Закрыть]. Ну и, само собой, регулярные походы в Музей новой западной живописи, в щукинскую и морозовскую галереи.

В годы, когда документ стал заменять литературу, а фотография – живопись, когда к тематической цензуре добавилась эстетическая, следовало бы писать проще. Однако Лабас продолжал размышлять о «внутреннем ритме» и о том, что цвет и линия могут быть в гармонии, а могут – в противоречии; что даже в столкновении друг с другом рисунок может быть мягче, мелодичнее, а цвет – динамичнее, решительнее и т. д. При этом тематика картин оставалась самой что ни на есть современной. В 1931 году, отчитавшись за командировку в «районы индустриального и колхозного строительства» картинами «Дирижабль и детдом», «Электрификация в Белоруссии» и «Первый паровоз на Турксибе», Лабас отправляется за материалом на западную границу, где в то время проходят военные маневры. Он рисует повсюду: в танковом подразделении (начальником штаба 45-го механизированного корпуса был Абрам Лабас, его старший брат), в авиационных частях, во время воздушной тревоги и переправы через Буг. Другой бы сосредоточился на военно-патриотической теме, а Лабаса занимают исключительно «цветовой строй» и «симфония красок». Цикл «На маневрах», исполненный в момент утверждения принципов «социалистического реализма», никак не вяжется с его постулатами. Солдаты в противогазах напоминают инопланетян, а огромное многофигурное полотно «Противовоздушная оборона» (погибшее во время войны) получилось настолько трагичным, что художника обвинили в нагнетании военной истерии. «Я реально представил, как это могло быть действительно, и картина получилась страшная, однако никакой паники в ней не чувствовалось. Лентулов, Кончаловский, Вильямс, Фаворский, Павел Кузнецов и Эфрос ее горячо приняли. Ахровцы же, у которых было большинство голосов, придумывали разные поводы, чтобы только не показывать картину на выставке. Не надо пугать публику, говорили они, войны нет и не предвидится, а тут такие страсти. А всего спустя десять лет страсти были посерьезней, чем на моей „Противовоздушной обороне“».

Тем временем ОСТ, как и все художественные и архитектурные объединения, самораспустился, и уже в июне 1932 года был создан Московский союз советских художников (практически все, кто считал себя художником – около 600 человек, – были приняты в МОССХ). Лабаса включили в состав экспозиционно-оформительской комиссии выставки «Художники РСФСР за 15 лет» [86]86

Выставка получилась огромной – более двух с половиной тысяч работ художников всех течений и направлений.

[Закрыть], вместе с которой он осенью уехал в Ленинград [87]87

Выставка открывалась «ленинской комнатой» и заканчивалась «комнатой Сталина». Петрову-Водкину, Малевичу и Филонову были предоставлены отдельные залы.

[Закрыть]. Председателем комиссии был И. Э. Грабарь, а Сергей Герасимов, Истомин, Павел Кузнецов, Лабас, молодой московский критик Андрей Чегодаев и несколько ленинградцев назначены «бригадирами». Впервые за 15 послереволюционных лет художники всех течений и направлений выставлялись вместе. С большим трудом, но жюри сумело соблюсти баланс сил при явном перевесе тех, кого Лабас причислял к «противоборствующей партии». «Во время развески в Русском музее всем бросилось в глаза, что картины Лентулова, Кончаловского, Шевченко, Кузнецова, Петрова-Водкина и наши, бывших ОСТовцев, выглядят светлее и праздничнее, а работы бывшего АХРР – более темными, даже мрачными. Федя Богородский [88]88

Федор Семенович Богородский(1895–1959) – один из наиболее официально признанных советских художников. В 1924 году вступил в АХРР и включился в борьбу за реализм, входил в жюри крупных выставок и различные правительственные комиссии, активно критиковал формализм. С 1932 года и до самой смерти занимал ключевые должности в Союзе художников.

[Закрыть]захотел полностью изменить экспозицию. Но Грабарь категорически отказался, сказав, что дело не в развеске, а в живописи, которую АХРРовцы строят только на светотени». Зато полгода спустя, когда выставка переехала в Москву, Богородский сотоварищи взяли реванш: многие работы в экспозицию не включили вообще, а некоторых формалистов нарочно выставили в отдельных залах – «в назидание» молодым. Из двадцати работ Лабасу оставили десять: ни «Первый паровоз на Турксибе», ни «Утро на аэродроме», ни «Переправа через Буг» на выставку не попали.

Московская версия выставки «Художники РСФСР за 15 лет» открылась в Историческом музее в июне 1933 года, а кампанию против художников-формалистов запустили еще весной. Возглавить «движение» было поздно, но присоединиться, заработав неплохой капитал, – самое время. Лабас сам был свидетелем тому, как Богородский провоцировал пришедшего на выставку Горького на разговор о формализме. «„Как вы думаете, Алексей Максимович, эти работы формалистические? Вот видите, как это написано“, – спрашивал Богородский, останавливаясь то у одной, то у другой картины. – „Я вам не репортер и не могу вот так на бегу посмотреть и высказать свое мнение, – отвечал пролетарский писатель. – Знаю, что вам от меня нужно. А потом будете говорить: „Горький так сказал!““».

Акула империализма. Эскиз панно (фрагмент). 1932. Ивановский художественный музей

В изобразительное искусство Горький особо не вмешивался – на это были брошены главный редактор журналов «Искусство» и «Творчество» Осип Бескин и другие партийные критики. Программный текст «О формализме в живописи» оказался настолько востребован моментом, что в конце года вышел отдельной брошюрой тиражом пять тысяч экземпляров. Главный удар пришелся по Древину, Штеренбергу и Тышлеру, рикошетом задев и Лабаса, чья картина «Акула империализма» (вариация 1932 года на любимую еще со времен Гражданской войны тему) почему-то была помещена на первой странице. И это притом что Бескин не считал Лабаса безнадежным «с точки зрения возможности перестройки». За таких художников-формалистов, как Лабас, писал критик, следует бороться, «бороться за направление творческих элементов их мастерства (иногда подлинных, а зачастую очень раздутых) в русло социалистического строительства». Ведь, как написал Бескин, реалистические элементы явно начинали проникать в его пока еще формалистическое творчество.

Художника попытались наставить на правильный путь и пригласили «поговорить». Беседу вел некий Д., «весьма в то время ответственное лицо в изобразительном искусстве», чей инициал Александр Аркадьевич так и не решился раскрыть. Д. предложил признаться в ошибках и пообещал опубликовать «покаянное письмо», после чего перечислил названия картин, от которых автору следовало отречься. Затем состоялся следующий диалог:

Лабас.Вы мне предлагаете признать свои ошибки и отказаться от своих работ, но работы, которые вы назвали, вовсе не мои. Я их не писал.

Д.Как это не ваши?

Лабас.Я лучше знаю, мои или не мои. А вот вы, руководитель, занимаете высокое положение и так несерьезно относитесь к своим обязанностям. Я честно отношусь к своей работе: то, что я делаю, соответствует моему пониманию, но все могут ошибаться. Укажите мне на мои ошибки. Если вы докажете, что они есть, и я сам это увижу, то соглашусь.

Покаянных писем Лабас писать не стал, манеры не изменил и так и остался «романтиком-интуитивистом», уходящим, согласно Бескину, «в некую отвлеченную лирику, претворенную в глубоко-субъективных образах-символах». За него попытался заступиться Илья Эренбург (Лабас нравился ему как художник, да и с сестрами Идельсон Илья Григорьевич был дружен). В изобразительном искусстве Эренбург разбирался получше Горького: как-никак провел многие годы среди богемы Монпарнаса, приятельствовал с Пикассо и все такое.

«Кличкой „формалист“ у нас иногда награждают тех художников, которые хотят в живописи быть живописцами. Мне не раз говорили, что Штеренберг, Тышлер и Лабас формалисты.

Штеренберг художник натюрморта. Я никак не могу понять, почему натюрморт должен быть изъят из искусства пролетариата. Если выставить натюрморты Штеренберга, сделанные им за пятнадцать лет, то получится история нашего Союза – ведь вещи говорят об эпохе, как люди. Мы увидим натюрморты эпохи военного коммунизма, натюрморты нэпа, натюрморты пятилетки.

Тышлер – художник, органически связанный со стихией театра. Его картины поймут и полюбят те колхозники, которые устраивают самодеятельный театр, трактористы, изображающие Гамлета, и доярки, репетирующие роль Офелии. Тышлер показывает ту любовь нашей молодежи, о которой так хорошо сказал т. Косарев, – это „Парк культуры“, это лодка, это качели, это наши люди и наш мир. Что касается Лабаса, то его „Красные партизаны“ или „Рабочие в дни Октября“ – быть может, наиболее яркое пластическое выражение первой эпохи революции… Эти художники не довольствуются ветхими формами передвижников, они знают, что палитра – не объектив фотоаппарата, они ищут, и они изобретают, – они нашли органический синтез формы и содержания» [89]89

Эренбург И.За наш стиль // Границы ночи: Очерки. М.: Советский писатель, 1936. С. 183, 184.

[Закрыть].

Возможно, пафосное заступничество Эренбурга сыграло свою роль. Лабаса на время оставили в покое. Он получил командировку от выставки «Индустрия социализма» и уехал в Крым, где были море и встреча с Леони.