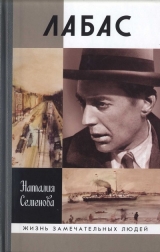

Текст книги "Лабас"

Автор книги: Наталия Семенова

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)

Глава вторая

«ВАШ СЫН БУДЕТ ХУДОЖНИКОМ!» РИГА

«Рига совершенно не была похожа на Смоленск. Мне очень понравились высокие башни с петушками наверху. Говорили, что они размером чуть ли не с большого теленка. „Быть этого не может“, – думал я… Я никогда не встречал в Смоленске домов с медными крышами и трубами. Это красная медь, она блестит на солнце. Какие высокие дома в Риге, и какие красивые, особенно на Дерптской улице, с большими фигурами около входа, тоже медными… В парке плавали белые лебеди и среди них несколько черных… Западная Двина, и там замок, узенькие улочки, ну прямо как в сказке. Все ново и неожиданно».

В Риге братьям жилось хорошо, они опять учились в одной гимназии, а летом жили на взморье. Два года, проведенные в Риге, Лабас всегда считал необыкновенно счастливым временем. Он обожал Рижское взморье и в 1970-х, когда удавалось достать путевки в Дом творчества Союза художников «Дзинтари», запоем писал песчаные пляжи с фигурками отдыхающих. Серия его акварелей «Дзинтари» полна умиротворения и того самого «созерцательного самозабвения», которое уловил в его искусстве критик Александр Каменский. Лабасу, заметит другой критик, Вера Чайковская, удавалось запечатлевать в своих работах бесконечно длящееся мгновение счастья. Это ощущение «остановленного времени» особенно чувствуется в прибалтийских «желтых» акварелях с видами взморья.

Жизнь полумиллионной столицы Лифляндской губернии начала века, по сравнению со Смоленском, можно назвать бурной. В Ригу приезжали на гастроли столичные театры, в том числе Московский Художественный, и Шура Лабас, подобно нескольким поколениям мальчиков и девочек, с восторгом смотрел «Синюю птицу». Особенно его поразили декорации. Тогда ему и в голову не могло прийти, что художник спектакля Владимир Егоров окажется его преподавателем в Строгановском училище, а сам он станет оформлять театральные постановки.

Не менее бурные овации, чем на спектаклях Художественного театра, рижское общество устраивало отважному авиатору Сергею Уточкину. 19 июня 1911 года в Риге прошли показательные выступления этого пионера русской авиации. В море курсировали лодки, пляж был оцеплен отрядом городовых, а среди огромной толпы, конечно же, был и Шура Лабас с отцом. Рига была выбрана не случайно: с 1910 года на знаменитом заводе «Руссо-Балт» началось серийное производство отечественных аэропланов и дирижаблей (заказы на них приходили в Россию из разных стран), а на заводе «Мотор» приступили к изготовлению двигателей для летательных аппаратов. Кстати, именно в Риге был изготовлен и первый в России самолет-амфибия, очень похожий на «Гидросамолет» Лабаса из Русского музея (написанный, правда, в 1936 году). «В субботу ввиду неисправности аэроплана Уточкин поднялся лишь в 9 часов вечера и в течение трех-четырех минут описал три круга над пляжем и морем. Второй полет авиатор совершил с пассажиром-инженером Фейтельбергом. Полет продолжался 2,5 минуты, – сообщала рижская газета „Взморье“. – Мелкий, моросивший все время дождь, намочив ткань аэроплана, сделал ее слишком тяжелой, вследствие чего авиатор принужден отказать еще нескольким лицам, желавшим летать с ним. Третий раз Уточкин летал один в течение трех с половиной минут на высоте 60-ти метров» [7]7

Своих летчиков-испытателей в Риге было мало: рижский авиатор Вальдемар Смит (ему принадлежали два рекорда по высоте полета и его продолжительности: 170 метров и 13 минут 17 секунд) погиб в мае 1911 года.

[Закрыть].

Видел он и других смельчаков: «Парашютист Древицкий поднялся на воздушном шаре, а затем оторвался от него, и зачарованные толпы людей смотрели, как раскрывался разноцветный зонт и на нем медленно спускался наш герой. Первый раз он упал в море, и его на лодках привезли на берег, а во второй раз он застрял на высокой сосне, но его удалось снять с помощью пожарных лестниц». (Когда Лабас сам впервые полетит на самолете, он тоже не побоится снова вернуться на борт, несмотря на случившуюся авиакатастрофу.) Впечатлительный Шура Лабас помнил многие подробности, которые на склоне лет изложил на бумаге. При всем уважении к Александру Аркадьевичу, высокими литературными достоинствами его воспоминания не обладают: он просто записывал для себя то, что помнил, или наговаривал на магнитофон, поддавшись уговорам родных и знакомых искусствоведов (надеюсь, он простит легкую редактуру, которую позволит себе автор). Однако передать свои ощущения ему удалось. Казалось бы, незначительные детали, но они-то и помогают биографу раскручивать «фильм жизни» своего героя. К примеру, слова о том, что уже в Риге он мечтал стать художником. Ведь именно тогда, глядя на стоявших с этюдниками в Верманском парке студентов-художников, он сделал удивительное открытие: все писали с одного и того же места, но каждый делал это не так, как сосед. А значит, сказал себе Шура, можно и видеть по-разному.

То, что он видел мир по-своему, несомненно. Матисс говорил, что значение творчества художника измеряется количеством новых знаков, введенных им в пластический язык. Знаком Лабаса станет движение. Не случайно его с детства интересовало все, связанное с техникой. И не только. Друживший с Лабасом критик Григорий Анисимов говорил, что одной из сильных сторон творческой личности Александра Аркадьевича была созерцательность вкупе с редкой наблюдательностью: «В его душе всегда жил натиск восторга, удивление перед видимым красочным миром – почти детское». Тогда понятно, почему он запомнил, как еще в Смоленске возвращался из Лопатинского сада вместе с Эммой (воспитательницей-немкой, выписанной, кстати, из Риги): последние лучи закатного солнца освещали купола Успенского собора, отчего те переливались золотом; по небу плыли длинные фиолетовые и розовые облака, раздавался крик птиц, паривших в вышине. «Ваш сын будет художником, он так все чувствует и видит!» – говорила его отцу Эмма. «Сегодня я смотрел на небо и думал: как мало кому из художников разных веков удалось передать эту удивительную нежность голубизны, ее легкость и тональные переходы медленно плывущих облаков», – запишет полвека спустя Лабас. Он будет вспоминать юную Эмму с особой нежностью, считая, что она первая серьезно отнеслась к его увлечению рисованием.

Вскоре Эмме пришлось вернуться в Ригу, а семилетнему Шуре Лабасу поступить в подготовительный класс частной мужской гимназии Н. П. Евневича, считавшейся лучшей в городе. На первом уроке рисования предложили принести рисунки тем, кто рисовал дома. Шура принес все свои рисунки и акварели. Он уже пробовал писать красками, но его никто этому не учил и он был уверен, что предварительного наброска карандашом делать не надо, а сразу «рисовать» цветом. «Учитель долго смотрел на мои работы, а потом строго спросил: „Где ты взял эти рисунки и как тебе не стыдно выдавать их за свои?“» Шура так растерялся, что не смог ничего ответить («Это были мои первые неприятности от искусства», – скажет потом Лабас). «На следующий день отец пошел в школу и вернулся очень веселым. Виталий Ильич Мушкетов, так звали моего учителя, сказал, что хочет заниматься со мной серьезно, в своей студии. Я был счастлив».

Глава третья

СТУДИЯ МУШКЕТОВА

Шура Лабас родился в типичной буржуазной еврейской семье, в которой детей непременно учат музыке и языкам. К музыке и роялю мы еще вернемся, но для живописца куда важнее зрительные впечатления. Первой увиденной мальчиком Шурой картиной была висевшая у них в Смоленске «Мадонна с младенцем». Юлий Лабас вспоминал, что дед был страстным коллекционером и собирал «красивые вещи» вроде малахитовых печаток и цветного хрусталя. В лучшие времена Аркадий Григорьевич покупал и картины. У Лабасов висели драматическое «Извержение Везувия» (скорее всего, копия с кого-то из итальянцев) и пейзаж с речкой, березками и рыбацкими сетями кисти неизвестного мастера (мальчики называли ее «Дом рыбака»). Однако Евгении Буториной, своему первому биографу, Александр Аркадьевич рассказывал о единственной картине – «Мадонне» старой итальянской школы, добавляя, что долго-долго помнил, какое чувство она у него вызывала. Начав рисовать в студии Мушкетова, он первым делом попытался реставрировать полотно: заделал прорванные места, а утраченные куски прописал акварелью, чем невероятно гордился. Помимо «Мадонны» в душу юному Шуре запал также памятник композитору Глинке.

Открытый за 15 лет до рождения Шуры Лабаса памятник работы скульптора Александра фон Бока ничего особенного не представлял: бронзовая фигура члена «Могучей кучки», уроженца Смоленской губернии Михаила Глинки с дирижерской палочкой в руке. Зато решетка у памятника была единственной в своем роде. Вот что должен был запомнить впечатлительный мальчик: ажурную ограду в виде нотных строк, на которых, как указывает путеводитель, «бронзовыми знаками записаны 24 отрывка из произведений автора „Ивана Сусанина“ и „Руслана и Людмилы“». Критик Василий Стасов, защитник реализма в живописи и музыке, восторгался смоленской достопримечательностью: «Подобной решетки нигде до сих пор не было в Европе. Она вся из нот, точно из золотого музыкального кружева».

Такое не могло не врезаться в память. Особенно учитывая, что в их семье все были необычайно музыкальны. Отец прекрасно играл на скрипке, мать – на рояле, а брат Абрам вообще был музыкальный вундеркинд. Что касается Шуры, то он тоже любил музыку («у нас был граммофон и пластинки очень хорошие») и часто играл по слуху («у меня, как у отца и матери, тоже абсолютный слух и хорошая музыкальная память»). В 14 лет его игру услышал учитель музыки старшего брата и уговорил отца взять педагога и младшему сыну. Занятия, впрочем, продолжались недолго: случилась революция, а с ней из дома исчез и рояль. Дилемма, что выбрать – музыку или живопись, перед Лабасом, в отличие от многих «музыкальных художников», никогда не стояла [8]8

Роберт Фальк, например, готовился поступить в консерваторию, Сергей Лучишкин собирался стать скрипачом; скульптор Генрих Манизер окончил консерваторию по классу виолончели. Прекрасно играл на рояле Илья Остроухов, Александр Куприн построил у себя в мастерской мини-орган, а Владимир Татлин не расставался с бандурой, которую ему Лабас не раз настраивал.

[Закрыть].

С каждым днем, вспоминал Александр Лабас, потребность рисовать становилась все сильнее и сильнее: «Как человеку нужно пить, когда его мучает жажда, так мне было необходимо рисовать». Удивительно, но почти в тех же выражениях описал свои ощущения другой художник, Анри Матисс: «С того момента, как в моих руках оказалась коробка с красками, я понял, что это и есть моя жизнь. Подобно животному, которое очертя голову бросается к тому, кого любит, я погрузился в это занятие. Это было потрясающее развлечение, своего рода обретенный рай, в котором я был совершенно свободен, одинок и умиротворен» [9]9

Цит. по: Сперлинг Х.Матисс. М.: Молодая гвардия, 2011. С. 24. Правда, с Матиссом наваждение случилось довольно поздно: только в 20 лет.

[Закрыть].

В большинстве городов Российской империи имелись частные студии, пестовавшие юные дарования. Одесса славилась музыкальной школой Петра Соломоновича Столярского, которую он в советское время в шутку именовал «фабрикой талантов». Если Одесса поставляла скрипачей и альтистов, то Витебск – художников. Кто бы сегодня помнил о белорусском городке, если бы не студия Юрия Моисеевича Пэна, самым знаменитым учеником которой был Марк Шагал. Не променяй старший Лабас родной Витебск на Смоленск, его сын оказался бы в списке художников-витеблян вместе с Лисицким, Шагалом и Цадкиным. Однако Александр Лабас попал не к Пэну, а к Мушкетову.

Виталий Ильич Мушкетов имел редкое для провинциала художественное образование: два диплома – Московского училища живописи, ваяния и зодчества плюс Петербургской академии художеств, которую он окончил в 1907 году со званием художника за картину «Новатор». В этот же год им была открыта частная студия, среди воспитанников которой оказался Шура Лабас. «Мастерская была большая, посредине стоял полуобнаженный мужчина, вокруг него много мольбертов, а на них холсты с изображением этого натурщика. Пахло красками, скипидаром. У мольбертов – ученики, все взрослые, некоторые в фартуках. Стояли гипсовые головы, гипсовые фигуры, висели на стенах картины. Все это я видел впервые. Я был смущен и растерян. Мушкетов встретил меня приветливо. „Ну вот, этот маленький мальчик, о котором я вам рассказывал, будет тоже у нас работать“. Меня с любопытством начали рассматривать. Мушкетов устроил меня в стороне, дал уголь (я не знал, что можно рисовать углем), поставил на стол предметы: вазу, корзинку, гипсовый орнамент, чашку, коротко объяснил задачу и предложил нарисовать, – вспоминал Лабас. – Я всегда рисовал с натуры и очень увлекался, но мог и без натуры, на память или просто сочиняя. Это тоже мне было совершенно необходимо. Я помню, что я тогда не растерялся и довольно быстро набросал натюрморт. Никто не глядел, и я рисовал спокойно. Но вдруг, когда натурщик ушел со своего места на перерыв, все хлынули ко мне и стали смотреть, что я делаю… Вдруг я услышал, что многие хвалят мою работу. Мне казалось, что они просто смеются надо мной. У них живой человек в ярких красках, а у меня черное все, обыкновенные вещи, и нарисованы-то не очень верно. Для меня осталось загадкой, что они нашли тогда интересного в моем рисунке». Буторина замечает, что специфика лабасовского дарования, точнее, его одаренность как живописца, проявилась уже в детских работах: «Если в его руках был карандаш, то он рисовал, но стоило обратиться к акварельным краскам, как не возникало ни малейшего сомнения в том, что предварительно рисовать не нужно, что надо работать только цветом, и он сразу начинал писать акварелью».

Студию Мушкетова Шура посещал почти три года, до самого отъезда из Смоленска. В Риге отец записал его в школу рисования и живописи Вениамина Блюма [10]10

Вениамин Иосифович Блюм(1861–1921) – художник, окончил Академию художеств в Санкт-Петербурге в 1884 году. В 1895 году открыл в Риге школу рисования, живописи и черчения.

[Закрыть]. За два года до Первой мировой войны Лабасы переехали в Москву. «Нам повезло, иначе мы Москвы никогда бы не увидели: как потом стало известно, немецкая бомба угодила именно в тот дом, где мы жили».

Глава четвертая

«ХОЧУ В ВОЛШЕБНЫЙ МИР!»

«Я мечтал рисовать. Все наши родственники были решительно против, чтобы я уходил из гимназии, но я был тверд, непоколебим и замучил отца. В итоге тот сдался и пошел с моими работами, которых накопилось изрядное количество, в Строгановское».

Двумя годами раньше к директору училища на Рождественку отправилась с мамой Таня Сиверс, в замужестве Аксакова, чьими воспоминаниями мы и воспользуемся. «Когда мама и я вошли в директорский кабинет, заваленный рисунками, чертежами и образцами продукции двенадцати мастерских училища, нас весьма любезно встретил высокий, смуглый человек лет сорока пяти. Я сразу же решила, что, если на директора надеть „венец и бармы Мономаха“, он будет прекрасным типажом для Бориса Годунова. Николай Васильевич Глоба высоко держал голову с зачесанными назад, слегка седеющими волосами. У него был острый живой взгляд, нос с горбинкой и небольшая темная борода. Говорил он много, громко и сам себя слушал… он сразу сел на своего любимого конька – заговорил о низком уровне художественного вкуса русской интеллигенции. Далее последовал рассказ о том, что в Париже якобы производится особый вид низкосортных товаров для „негров и русских дам“, любящих все заграничное и не ценящих народное искусство… Прослушав директорскую вступительную речь, я узнала, что в училище, кроме прохождения обязательных предметов: рисования, черчения, стилизации, истории искусств, необходимо было избрать какую-нибудь мастерскую и ежедневно работать в ней сначала по чужим, а потом по своим рисункам. Николай Васильевич особенно расхваливал керамическую мастерскую… Кроме того, были мастерские: чеканная, резьбы по дереву, витражная, тиснения по коже, ткацкая, литографская, макетная (театральные декорации), ювелирная и вышивальная…» [11]11

Аксакова Т. А.Семейная хроника. Париж: Atheneum, 1988. Кн. 1. С. 171, 172.

[Закрыть]

Ставший в 1895 году директором Строгановского, Николай Васильевич Глоба мало того что «спас от захирения» училище, с середины XIX века готовившее «ученых рисовальщиков», но, как писали в отчетах, «направил курс училища по руслу бытового и прикладного искусства». Своей неукротимой энергией Глоба сумел перетянуть для преподавания в Строгановском лучших художников. Диплом Строгановского поднялся в цене, а к 1916 году даже уравнялся в правах с дипломом Училища живописи, ваяния и зодчества, дававшим звание неклассного художника. Сам Глоба окончил Киевскую рисовальную школу, руководитель которой, Николай Иванович Мурашко, считал его талантом и доверил возглавить реставрационные работы в Кирилловской церкви в Киеве. Проработав там лето 1883 года, Глоба уехал в Петербург, где поступил в Академию художеств. В Киев он не вернулся, вместо него церковь расписывал Михаил Врубель. Выдающимся художником Глоба не стал, зато проявил себя великолепным организатором. Как раз это его качество находилось в полном соответствии с внешностью: Николай Васильевич производил почти величественное впечатление благодаря гвардейскому росту и орлиному профилю, а также необычайно громкому голосу.

Лабасу-старшему, как и всем посетителям директорского кабинета, пришлось долго выслушивать речи Глобы. Шура, ни живой ни мертвый (как он сам вспоминал), все это время ждал у ворот. «Отец задержался очень долго, и я сходил с ума. Наконец я увидел его. „Ты будешь учиться, тебя возьмут“. Радости моей не было конца». 1 сентября 1912 года в актовом зале Шура Лабас впервые увидел директора, недавно получившего звание камергера двора. «Высокий, в расшитом мундире, в орденах, с голубой лентой, при шпаге, в белых брюках с золотыми лампасами и держал в руках треуголку», – воспоминал тот праздничный день однокашник Шуры Лабаса Василий Комарденков. Комарденков происходил из простой семьи (мать служила прислугой) и был старше Лабаса на три года. По окончании четырехклассного городского училища Васю отдали в ученики в зубопротезную мастерскую; будущую профессию зубного техника он возненавидел с первых же дней (а ведь Шуру Лабаса, сына дантиста, вполне могла ожидать подобная участь). Жили Комарденковы напротив Строгановского, и вид учеников в красивой форме с большими папками совершенно заворожил Василия. Подобно Шуре он мечтал «учиться на художника» («Хочу в волшебный мир!» – повторял он, словно заклинание).

Вася Комарденков стал художником и на склоне лет написал воспоминания, в которых Шуру Лабаса ни разу не упомянул (быть может, побоялся признаться в знакомстве с формалистом). Лабас же, напротив, не забыл приятеля и в подробностях описал, как они вдвоем ходили в студию к Машкову. «Илья Иванович Машков, подойдя к моему товарищу Комарденкову и посмотрев его работу, вдруг сказал: „Вы знаете, вам не надо заниматься живописью, не советую тратить на нее время. У вас нет к живописи способностей. Не обижайтесь на меня и не расстраивайтесь. Вы молодой, здоровый человек, разве мало интересного в жизни, помимо живописи?“ Комарденков очень переживал, и я также переживал за него. Этот случай запомнился на всю жизнь. Меня поразила уверенность Машкова, с которой он так прямо и просто заявил: „Бросьте живопись“. Я долго думал, правильный ли совет дал Машков. И действительно, мой товарищ в дальнейшем оставил живопись и занимался промышленной графикой». На самом же деле, хотя Машков и отказал в таланте Комарденкову [12]12

Василий Петрович Комарденков(1897–1973) – живописец, график, сценограф.

[Закрыть], судьба Василия Петровича сложилась неплохо: многие годы он преподавал, причем живопись, и успешно работал в театре, благо полученные в училище навыки позволяли выпускникам проявить себя в самых разных областях.

В Строгановском вообще учили, может быть, слишком сухо и формально, но по всем правилам. Прежде всего – рисунку, который считался основой всех основ. Объясняли, как надо выбирать бумагу, как точить карандаш и уголь; как рисовать итальянским карандашом и углем натюрморты из орнаментов, как делать контуры пером с тушевкой с гипсов и увражей [13]13

Увраж – роскошное иллюстрированное художественное издание большого формата в виде отдельных листов или альбома, как правило, состоящее из гравюр.

[Закрыть]. Столь же тщательно учили гуаши и акварели, которой писали вазы с орнаментом, барельефы, скульптуры животных и цветы. «Курс обучения состоял из приготовительного (вернее, испытательного) класса и пяти основных. На Мясницкой улице помещалось, кроме того, общеобразовательное отделение для мальчиков-подростков, которые должны были учиться восемь лет. Они носили черные тужурки с красными кантами и вензелями И. С. У. (Императорское Строгановское училище) и, несмотря на попытки Глобы устроить для них строгий режим, живя под эгидой полковника Вишневского, представляли собой довольно буйную ватагу. В классы на Рождественке они переходили уже взрослыми юношами, более или менее усмиренными и дающими нам себя эксплуатировать по части точения карандашей, натягивания пялец и даже выполнения заданий», – вспоминала Татьяна Аксакова-Сиверс.

«Первые три года занимались на Мясницкой [14]14

Младшие классы помещались на Мясницкой, 24. Четырехэтажный доходный дом Строгановского училища был выстроен в 1875–1878 годах венским архитектором Августом Вебером.

[Закрыть], – вторил ей Комарденков, гордо выходивший из дома в фирменной куртке и картузе; сохранилась фотография, на которой шестнадцатилетний Шура Лабас запечатлен в такой же ученической форме. – Там помещались младшие классы, где главным был строгий полковник Вишневский… После третьего класса переход на Рождественку [15]15

С 1892 года занятия проходили не только на Мясницкой, но и на Рождественке, в доме, перешедшем к училищу в конце 1880-х годов от клиник Московского университета (переехавших в новые корпуса на Девичье поле). Преподаватель курса орнаментальных стилей архитектор Сергей Устинович Соловьев спроектировал два корпуса по сторонам главного дома, за которым в екатерининские времена были беседки, фонтаны и сад, выходивший к еще не заключенной в трубу Неглинке. Ныне весь этот комплекс принадлежит Московскому архитектурному институту.

[Закрыть]. Здесь народ взрослый и другие преподаватели… Четыре года упорного труда в младших классах, где была для всех обязательная столярная мастерская. Я, как и все, делал ящики, табуретки, успокаивая себя, что это пригодится для макетов. Потом мастерская металла».

Занимаясь в мастерских, Шура Лабас научился работать с самыми разными материалами, что пригодится ему сначала в театре, а потом в работе над панорамами и диорамами, которые станут основным его заработком с середины 1930-х и до конца 1950-х годов. Помимо высочайшего профессионализма, строгановцы обладали огромным культурным багажом: им преподавали историю стилей, в их распоряжении имелись превосходная библиотека и собственный Музей русского и восточного искусства, который, как вспоминала Аксакова-Сиверс, занимал весь первый этаж. «Во второй этаж вела широкая чугунная лестница с литыми решетчатыми ступенями и большим зеркалом на первой площадке. Стены коридоров второго этажа были увешаны лучшими рисунками учащихся за истекший период учебного года. Тут, во втором этаже, находилась богатейшая библиотека. Часы работы в музее и библиотеке я вспоминаю с особым удовольствием. Забрав к себе на стол „Бобринского“, „Солнцева“ или „Ровинского“ [16]16

Речь идет о знаменитых изданиях XIX века: «Русские народные картинки» Д. А. Ровинского, «Древности государства Российского» Ф. Г. Солнцева и «Народные русские деревянные изделия» графа А. А. Бобринского.

[Закрыть], я старалась сделать в своем альбоме как можно больше зарисовок (это называлось „сдирать“), в твердом убеждении, что все равно лучше старых образцов я ничего не выдумаю и что всё мастерство композиции заключается в грамотном сочетании уже имеющегося в природе или в искусстве материала. Для того чтобы создать что-нибудь совсем новое – надо быть гением, да и гении, в конце концов, только перерабатывают полученные ими извне впечатления!» Александр Лабас, в отличие от подавляющего большинства тех, кто именует себя в графе «профессия» художником, не станет «перерабатывать впечатления». Он создаст собственный, «лабасовский» стиль.

О годах учебы в его записках почти ничего нет, кроме единственной строчки: «Атмосфера там была для меня удивительно приятной, и многих товарищей и учителей я любил и не забывал на протяжении всей жизни». Действительно, разве возможно забыть преподавателя рисунка Дмитрия Анфимовича Щербиновского, который никогда не поправлял работы и не рисовал за ученика, как это делали другие. В его мастерской стояла большая черная доска, и Щербиновский делал на ней карикатурные рисунки, точнее утрированные схемы, чтобы были виднее и понятнее ошибки каждого. Или Сергея Сергеевича Голоушева, преподавателя анатомии, доктора по профессии, одновременно бывшего одним из ведущих московских художественных критиков (он писал под псевдонимом «Сергей Глаголь») [17]17

С именем Сергея Глаголя (1855–1920) связано рождение в 1890-х годах школы московской художественной критики. Он первым начал регулярно рецензировать художественные выставки в журнале «Артист» (1890–1894). Главным его жанром были рецензии: он вел рубрику «По картинным выставкам» в газете «Курьер»; рубрику «Мой дневник» – в газете «Столичная молва»; сотрудничал в журналах «Рампа и жизнь» и «Маски», в которых писал о театре.

[Закрыть]. «Часто он приходил к нам в декоративный класс и… много рассказывал с присущим ему темпераментом о древнегреческом театре, театре Шекспира и театре Мольера. Он показывал нам работы Сапунова и Гонзага», [18]18

Пьетро ди Готтардо Гонзага(1751–1831) – итальянский театральный декоратор, архитектор, мастер садово-парковых композиций и монументальной живописи. С 1792 года работал в России.

[Закрыть]– вспоминал Комарденков. Лабас непременно должен был вспоминать рассказы Глаголя об итальянском мастере необыкновенных оптических эффектов, создавая свои диорамы.

А лекции обожаемого всеми академика архитектуры Станислава Владиславовича Ноаковского, который вел композицию и историю стилей. «В жизни он был как будто вял и флегматичен, ходил медленно, говорил тихо. Таким он выходил из учительской и плавно нес свое грузное тело в класс. Но когда он брал мел и подходил к доске, то как бы перерождался. Голос звучал уверенно: „Французская готика – это горизонталь, немецкая – вертикаль“, – и рука его с неимоверной быстротой рисовала Нотр Дам, а рядом Кельнский собор. Это было гораздо убедительнее, чем картинки „волшебного фонаря“. В течение 10–15 минут вся огромная доска покрывалась рисунками, и какими! Уроки Ноаковского проходили как какое-то волшебное действо, переносившее нас в разные города и страны», – вспоминал все тот же Комарденков. Еще можно упомянуть Федора Федоровича Федоровского, будущего главного художника Большого театра, который сначала вел натурный и фигурный классы, а потом руководил декоративной мастерской, в которой занимались Лабас и Комарденков. Что касается соучеников Шуры Лабаса, то в энциклопедии попали не только он и Комарденков. Вместе с ним учились братья Владимир и Георгий Стенберги, ставшие основоположниками советского дизайна, Петр Галаджев, работавший в кино и как артист, и как художник, плакатист и театральный художник Николай Прусаков.

Если бы не авантюрный характер отца, Шура Лабас не попал бы в Москву, а значит, и в Строгановское. Семейные легенды гласят, что из-за рижской газеты старший Лабас залез в долги. Александр Аркадьевич не уточняет, как удалось рассчитаться с кредиторами, ограничиваясь фразой: «со своей бешеной энергией он довольно быстро сумел поправить дела». Учитывая, что переезд совпал с женитьбой отца, не исключено, что помогло приданое новой мадам Лабас. В 1912 году в Москву Лабасы приехали втроем: Шура и отец с мачехой. Спустя несколько лет родилась сестра Раечка. Брат же остался на попечении родственников доучиваться в гимназии и приехал в Москву только в самом начале Первой мировой войны, когда Рига оказалась в прифронтовой зоне.

«Мы поселились вначале в небольшой гостинице „Надежда“ на Петровке. Петровка, „Мюр и Мерилиз“, Большой театр, Кремль, а затем, через мост по набережной и в переулок – мой путь в Третьяковскую галерею, а там Левитан, Суриков, Серов, Репин, Иванов – вот где я простаивал часами. Огромный город, Третьяковская галерея, Румянцевский музей… На меня накатила волна совсем новых впечатлений… В 1913 году в Галерее я увидел „Белую зиму“ Грабаря [19]19

Речь идет о картине «Белая зима. Грачиные гнезда» (1904, ГТГ), написанной Грабарем вскоре по приезде из Мюнхена. Художник считал этот пейзаж своего рода переходом к своим лучшим вещам – картинам «Февральская лазурь» и «Мартовский снег» (обе – 1904, ГТГ), в которых использовал приемы дивизионизма (разложения цвета). Эти работы, писал И. Э. Грабарь в «Автомонографии», «открывали новый путь, в тогдашнем русском искусстве еще неизведанный».

[Закрыть], которая меня поразила». Лабас абсолютно точно помнил год, когда это произошло. Он еще не бывал в галерее Щукина на Знаменке, не видел ни импрессионистов, ни Сезанна, ни Матисса, ни Пикассо. Незамысловатый мотив – плакучая береза в зимний серебристый день – поразил его. Чем – он вряд ли мог тогда сформулировать, но чувствовал, что для того, чтобы изобразить белый снег на фоне белого неба с белой березой, требуется настоящее мастерство. Даже Валентин Серов, увидев картину на выставке, похвалил Грабаря: «Трудная задача, а вышла у вас. Зима – действительно белая, а белил не чувствуешь». В 1913 году Игорь Грабарь встал во главе Третьяковской галереи, и живопись ему пришлось на время оставить. Именно в тот год его восторженный поклонник Шура Лабас окончательно решил, что станет живописцем.