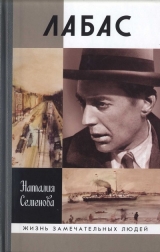

Текст книги "Лабас"

Автор книги: Наталия Семенова

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)

Уверена, что он расспрашивал о своем первом учителе, но все почему-то уходили от этой темы. В 1960-х годах имя Мушкетова, считавшегося «наиболее серьезным» из смоленских живописцев, упоминать было опасно. Картины его, хранившиеся в Смоленском музее, под предлогом их «плохой сохранности» и «малой художественной ценности» тихо сняли с учета, и если бы не самоотверженные музейные сотрудники, то несколько десятков работ пропали бы навсегда. Но самый знаменитый из его учеников об этом ничего не знал, так же как не знал, что, оставшись в оккупированном Смоленске, Виталий Ильич согласился стать директором Смоленского музея, который в спешке не успели эвакуировать полностью. Трагедию миллионов советских граждан, вынужденных жить «под немцами», до сих пор стараются обходить, так и не решив, кого считать пособниками врагов, кого – нет. Мушкетов и его жена не думали, что будет после войны: они просто хотели спасти коллекцию родного музея. Когда в конце августа 1943 года поступил приказ о вывозе художественных ценностей в Германию – и Смоленского краеведческого музея, и Картинной галереи, и комнаты Глинки, – у них не было иного выхода, как подчиниться. Документы подтверждают: Мушкетов уехал из города за неделю до освобождения Смоленска. В конце сентября 1943 года они с женой прибыли в Вильно, где в Бернардинском монастыре были временно складированы коллекции. Часть ящиков он обнаружил разбитыми, картины – распакованными, деревянная скульптура и музыкальные инструменты были разбросаны по разным залам. Все это богатство хранилось без всякого присмотра, в открытых для посторонних помещениях. Мушкетов пытался наладить хранение, он же руководил переупаковкой экспонатов весной 1944 года перед отправкой в Польшу, а потом пытался проследить дальнейший маршрут музейных ценностей, которые потерял из виду [146]146

Склеенова В. И.Смоленский городской краеведческий музей в годы войны // www.libfl.ru/restitution/conf/skleenova-r.html.

[Закрыть]. Летом 1944 года, опасаясь преследований за сотрудничество с оккупационными властями, Виталий Ильич с женой перебрался в Латвию, а оттуда в город Зальцведель, оказавшийся после окончания войны на границе ФРГ и ГДР. Судя по тому, что его архив оказался в распоряжении советского командования, уйти к американцам Мушкетовым не удалось. Коллекции, о которых так заботился первый учитель Лабаса, были случайно обнаружены на территории Польши в июне 1945 года и тут же отправлены в Смоленск, но более тысячи экспонатов так и исчезло.

ЧАСТЬ ДВЕНАДЦАТАЯ

Глава первая

«АЙ ДА ЛАБАС, АЙ ДА МОЛОДЕЦ…»

«Лабас изумителен. Это настоящее искусство. Преступление прятать и замалчивать такие вещи. Жутко видеть людей, неспособных наслаждаться подобной живописью. Это плод многолетнего оболванивания мертвой академической рутиной. Совершенно необходимо организовать персональную выставку Лабаса».

К семидесятилетию, несмотря на восторги поклонников и «зеленый свет» музеям, ни звания, ни тем более зал под выставку Лабас не получил. Но только те, кто не знал Александра Аркадьевича лично, могли наивно полагать, что он будет перебирать вырезки из газет и перечитывать книги отзывов пятилетней давности. В который раз нашего героя недооценили. Не случайно же бывший вхутемасовец Федор Семенов-Амурский написал в книге отзывов: «Ай да Лабас, ай да молодец: сам старик, а искусство его молодое!!» Лабас действительно не чувствовал своих лет, особенно когда к нему обращались «Шура», как в молодости. Трижды прав был Оскар Уайльд, сказав, что трагедия старости не в том, что тело стареет, а в том, что душа при этом остается молодой. «С трудом могу представить, насколько эти цифры не соответствуют моему чувству времени, ощущению реальности. Как много я бы мог еще сделать именно теперь, как это ни парадоксально», – писал Александр Аркадьевич в дневнике на пороге восьмидесятилетия.

«Характер творчества, как и судьба художника в искусстве, во многом определяется характером личности. Активность поведения часто решает прижизненную судьбу, а иногда и посмертную. У художников должны быть наследники, в самом прямом, житейском смысле слова. Картины умирают безвестные и одинокие, если о них не заботятся, если они не попадают в музеи или крупные коллекции. Картины еще более беззащитные, чем книги, ибо не поддаются тиражированию, а горят точно так же. Репродукции, даже самые качественные, – только подобие оригинала, да и многих ли художников того поколения, о коем я пишу, репродуцировали?.. „Имя“ и талант не всегда совпадают… Некоторым „счастливчикам“ повезло. Они стали известны посмертно, но для этого были приложены немалые усилия наследниками, музейщиками, коллекционерами, меценатами или просто деловыми людьми» [147]147

Аксельрод Е.Двор на Баррикадной: Воспоминания, письма, стихи. М.: НЛО, 2008. С. 6.

[Закрыть]. С наблюдениями Елены Аксельрод нельзя не согласиться: сам Лабас, потом его вдова, а затем племянница лепили прижизненную, а впоследствии и посмертную судьбу Художника.

Заявки на персональную выставку Александр Аркадьевич подавал каждые пять лет: к 70-летию, 75-летию… И победил: зал на Кузнецком, 20, ему выделили, в «Советском художнике» вот-вот должна была выйти монография. Женя Буторина, ее автор, гордится тем, что обманула цензоров и словосочетание «социалистический реализм» сумела ни разу не использовать; а ведь без этой мантры, как и без ссылок на классиков марксизма-ленинизма, в 1970-х годах в СССР не выходила ни одна книга по искусству. Однако директор издательства все-таки перестраховался и черно-красный «Овал» – ту самую беспредметную композицию, которую всеми силами хотел заполучить себе в коллекцию Костаки, – из иллюстраций выкинул. На персональной выставке 1976 года работу выставить тоже не решились, и только спустя 15 лет картина появилась на выставке «Великая утопия», прославившей во всем мире русский авангард.

Зал МОСХа на Кузнецком, 20, состоявший из пяти небольших помещений, оказался на удивление вместительным: в нем удалось развесить три сотни работ – от самых ранних до самых последних. Сочинив не один десяток панорам и диорам, Александр Аркадьевич Лабас занялся наконец-то макетом собственной выставки. Из чертежного ватмана Леони с Ольгой вырезали в масштабе «стены», а он их «расписал». Некоторые картины пришлось рисовать по памяти – эти работы, попавшие в музеи в 1930-х и даже в середине 1920-х годов, тихо отлеживались в запасниках. «Расписывая» бумажные «стены», Александр Аркадьевич мало заботился о похожести: десятисантиметровые марочки были для него лишь цветовыми пятнами, из которых, как мозаика, складывалась композиция целиком. Зато высота повески и расстояние между картинами выверялись с математической точностью (сказались навыки проектирования). Не случайно Сергей Лучишкин, выступая на творческом вечере, ударится в воспоминания и посетует на отсутствие на выставке театральных и панорамно-диорамных работ «друга Шуры». Лучишкин, работавший в одной бригаде с Лабасом на ВСХВ, уговаривал приятеля повторить хотя бы одну из диорам – для истории. Но Александр Аркадьевич ничего делать не захотел, зато сделал макет экспозиции персональной выставки, выдержавший испытание временем, хотя само слово «макет» давно вышло из употребления и превратилось в «инсталляцию». Макет этот стал главным экспонатом выставки, устроенной несколько лет назад московской галереей «Проун». Прежде его мало кто видел: у выставки 1976 года был куратор, отвечавший за экспозицию, – Фреда Фишкова, и обидеть ее, прекрасного искусствоведа, тонко чувствующего вещи, Лабас совсем не хотел.

В течение нескольких дней маленький крытый грузовичок курсировал между Верхней Масловкой и Кузнецким Мостом. По счастью, основные работы находились в мастерской, а музеи безропотно давали все, что у них просили (отбором занимался сам Александр Аркадьевич с Леони Беновной, но Ракитин, Буторина и Фишкова тоже имели право голоса). Про страховки, охрану и прочие формальности никто тогда и не слыхивал: сотрудники провинциальных галерей запросто везли картины в четырехместных купе вместе с чужими сумками и чемоданами. Оформляли картины в одинаковые белые рамочки: с багетом в стране было напряженно, поэтому заслуги и звания роли тут не играли. Мастера в выставочном зале относились к Александру Аркадьевичу с нежностью, даже невзирая на то, что они с женой постоянно торчали у них на глазах, настолько трогательна была эта престарелая пара. Плакат своей выставки Лабас не доверил никому и сделал сам, причем два варианта: один – с «Эскалатором в метро», второй – с «Самолетом над городом». Выбрали «Эскалатор».

Фрагмент экспозиции персональной выставки. Москва, 1976 г.

«Перед открытием все страшно волновались. Мы купили дяде новый костюм. Искали долго, наконец нашли, но, из-за его маленького роста, пришлось подшивать и брюки, и рукава у пиджака. Потом – рубашка, белая или цветная? Я была категорически против белой. „Вы же не член Политбюро и не председатель колхоза!“ В итоге купили светло-голубую в тонкую полоску и новый галстук, – вспоминает Ольга Бескина-Лабас. – На чеки, полученные за переводы книг советских писателей на немецкий, Лонечке купили в „Березке“ австрийский трикотажный костюм с замшевыми вставками (мечта любой москвички), а к нему – блузку. Затем долго решали – шарфик или бусы? В итоге остановились на бусах. Самой сложной деталью оказались туфли, особенно учитывая ее 32-й размер ноги. Новые достать не удалось – пришлось надевать ношеные, давно привезенные Тильдой Ангаровой из ГДР.

Несколько дней мы с друзьями завозили на Кузнецкий шампанское и шоколадные конфеты, а тетя с дядей продолжали редактировать список приглашенных. Накануне вернисажа в последний раз „отрепетировали“ дядино выступление, и я с чистым сердцем отправилась домой. А на следующее утро раздался звонок: „Дядя передумал. Все-таки рубашка нужна белая…“ Хотя ЦУМ был совсем рядом, времени оставалось в обрез. Выглядел знаменитый универмаг совсем не так шикарно, как теперь: народу не протолкнуться, жарко, всюду очереди… Свежести макияжа я, конечно же, лишилась, но рубашка 38-го размера была куплена. Сидя в мчавшем меня на Масловку такси, я, надо признаться, испытывала к тете с дядей отнюдь не самые нежные чувства.

Сам вернисаж от волнения помню плохо, но вот сцена перед выходом из квартиры у меня до сих пор перед глазами: они на мгновение останавливаются, поворачиваются друг к другу, берутся за руки, а потом целуются. Целуются по-настоящему, как возлюбленные мужчина и женщина, благодарные друг другу и судьбе за счастье, которого сумели дождаться».

Открытие было торжественным и радостным. Сохранилось несколько групповых фотографий, но тексты выступлений записать не удалось – кто-то случайно наступил на шнур от магнитофона и выдернул его из розетки. А потом, когда слово взял Пименов, загремел гром.

«Это природа салютует в честь Лабаса», – сказал Юрий Иванович, и все зааплодировали. В толпе мелькали лица знаменитостей. В самый разгар торжества двое молодых людей ввели под руки Лилю Брик. Лиля Юрьевна не пропускала вернисажей, на которых неизменно выделялось ее напудренное, словно маска, лицо с нарисованными бровями и алыми губами. Ольга не помнит, что говорила Лабасу Брик, но появление музы Маяковского с тонкой старушечьей косичкой ее сразило. Лиля Юрьевна дружила не столько с Александром Аркадьевичем, сколько с сестрами Идельсон, которых на открытии не было: Александра Вениаминовна из дома не выходила, а Раиса Вениаминовна скончалась четыре года тому назад. Не случись этого, она бы непременно пришла поздравить Александра Аркадьевича. В этой связи вспоминается история, рассказанная Ангелиной Васильевной Щекин-Кротовой, решившей повезти на выставку Фалька Киру Константиновну Алексееву (для тех, кто запутался, напомню: Кира была второй женой, Раиса третьей, а Ангелина четвертой). «Мне казалось: как это так – пропустить выставку Фалька! Тем более она же была ему близким человеком. Приехала. „Кира Константиновна, я приехала. Такси стоит“. – „Да? А я варю кашу“. – „Какую кашу?“ – „Кашу для Кости“. – „Ну, разве это такое…“ – „Нет, будут комки, если я ее не буду мешать“. – „А кто-нибудь другой?“ – „Другой так не умеет“… А Раиса Вениаминовна все забыла, когда я приехала за ней. Я… привезла ее, водила ее… Толчея была страшная там, так трудно было смотреть, жарко было… А Раиса Вениаминовна, останавливаясь перед картиной, выключала вокруг себя все, она там была, в этой картине. Я любовалась, как она умела смотреть, и была счастлива, что могу ей это счастье доставить» [148]148

Щекин-Кротова А. В.Из бесед с В. Д. Дувакиным // Наше наследие. 2011. № 100.

[Закрыть].

Первой жены Лабаса на открытии персональной выставки не было, но было письмо из Свердловска с поздравлениями «дорогому Саше» уже после закрытия, когда о его успехе написали все газеты. С самым большим нетерпением Лабас ждал музейщиков. Первым на Кузнецком появился приехавший из Ленинграда Пушкарев. Василий Алексеевич пришел на следующее утро и, ни с кем не поздоровавшись, помчался вдоль стен, указывая на картины. Сотрудницы выставочного зала бежали за ним, едва успевая прикалывать таблички с надписью «Русский музей». Легендарный директор Русского купил у Лабаса несколько работ еще в начале 1960-х годов, до групповой выставки, и в итоге в Петербурге, а вовсе не в Москве сложилась лучшая коллекция художника – без малого три десятка работ. К огромному сожалению Александра Аркадьевича, представители Третьяковской галереи, любимейшего его музея, посетили выставку лишь через несколько дней. Зато директор Пушкинского успела посмотреть экспозицию в первый же день. Ирина Александровна Антонова приехала вечером, когда выставочный зал уже закрывался, но все нужные распоряжения сделала: отобрала 36 акварелей для гравюрного кабинета ГМИИ – в добавление к тем, что были куплены музеем 40 лет назад.

Из провинциальных директоров наибольшую активность проявил Савицкий. В мастерской на Масловке создатель музея русского авангарда оказался совсем незадолго до выставки, но с тех пор покупал работы регулярно. Если главной формой взаиморасчетов между советскими коллекционерами оставалась уникальная система обменов, при которой денежные знаки сами по себе практически не фигурировали (сесть по статье «спекуляция» никому не хотелось), то «нукусский Третьяков» оставлял расписки на листках простой бумаги. А спустя несколько месяцев либо привозил означенную сумму сам, либо присылал с кем-то из доверенных лиц [149]149

Про эти расписки-квитанции, которыми часто вместо денег Савицкий расплачивался с владельцами, вспоминают многие. Нынешний директор уверяет, что музею в Нукусе удалось расплатиться по ним только к 1992 году, спустя восемь лет после смерти Савицкого. На самом же деле со многими так и не расплатились, и наследники до сих пор пытаются выяснить судьбу проданных музею картин.

[Закрыть]. Но таких подвижников, как Игорь Савицкий, сумевших за десять лет собрать в аральском захолустье феерическую коллекцию, в провинции были единицы. Зато, когда Лабаса не стало, музеи страшно оживились. Буторина вспоминает, как рассылала по всей стране письма музеям с одной только фразой: «Желающим приобрести работы художника А. А. Лабаса просьба обращаться к Л. Б. Нойман». Воистину: «хороший художник – мертвый художник». К музеям, будь то Днепропетровск, Смоленск или Пермь, Лабас с женой относились даже не с почтением, а с почитанием: только они имели право «первой ночи», хотя платили годами, да и цены назначали в разы ниже тех, что предлагали коллекционеры. А они стали появляться. Фальк, тоже видевший свои работы не иначе как в музеях, время от времени «нарушал» и продавал вещи «на сторону». Лабас же держался до последнего: если человек ему нравился, мог подарить работу, но чтобы «за деньги» – никогда. Более стойким был только Павел Филонов – голодавший, но ни одной работы не продавший: все вышедшее из-под кисти гения достойно лишь музейных стен.

С начала 1990-х годов, когда коллекционирование вновь обрело легальный статус, число желающих иметь работы Лабаса стало множиться. В 2007 году поклонники даже издали большой нарядный альбом «Личный Лабас», которым признавались в любви к творчеству художника. Началось же это «поклонение» с выставки 1976 года, которую ежедневно посещало чуть ли не несколько тысяч человек. Александр Аркадьевич бывал на Кузнецком постоянно, причем общался не только с искусствоведами и художниками, но и с обычными зрителями. Видя, что человек задерживается около картины, шел к нему, представлялся и заводил беседу.

Первым серьезным коллекционером, заинтересовавшимся Лабасом благодаря выставке, стал Владимир Семенов, крупный советский дипломат, бывший в те годы заместителем министра иностранных дел Андрея Громыко [150]150

Владимир Семенович Семенов(1911–1992) – видный советский дипломат. Был советником при советской военной администрации в Германии, потом верховным комиссаром СССР и чрезвычайным и полномочным послом в ГДР и, наконец, заместителем министра иностранных дел.

[Закрыть]. «Человек контакта, о котором говорят, что он выглядит как немец, говорит как англичанин, держится как француз, а думает как русский», – написала о Семенове одна из немецких газет. Пребывавший на вершине государственной пирамиды, Владимир Семенович Семенов слыл в кругах интеллектуально-художественной элиты меценатом и либералом. В Европе он возглавлял правительственную комиссию по разоружению, а дома, на родине, покупал художников-нонконформистов и живопись русского авангарда. Собирательство было для него как формой самовыражения, так и самосохранения. «Коллекционерская деятельность в определенном смысле есть проявление самостоятельности и возможности выбора в условиях унифицированного существования» – так, несколько витиевато, сформулировал суть «высокой болезни», которой был одержим Семенов, другой знаменитый коллекционер тех лет, ленинградский петербуржец Соломон Шустер. Благодаря собирательству кинорежиссер Шустер преодолел «унифицированность существования» застойных лет, когда редко удавалось снимать то кино, которое хотелось, а дипломат Семенов, наоборот, выдержал все номенклатурные взлеты своей блистательной карьеры. Семенов покровительствовал художникам. Но если вечера у Костаки на проспекте Вернадского отличались демократизмом и неформальностью, то у Семенова и его молодой красавицы-жены в Доме на набережной, в квартире, заполненной роскошной ампирной мебелью и картинами, – пафосностью, свойственной великосветским раутам. По заведенной супругами традиции посетители из числа знаменитостей, покидая гостеприимный дом, оставляли в специальном альбоме автографы. Лабас собирался подарить Семенову «Город на Западной Двине», но потом передумал. В итоге эту картину купил Русский музей.

Почувствовав, что Лабас из опальных переходит в разряд знаменитостей, многие из стана бывших недругов уже спешили с поздравлениями, уверяя на разные голоса, что никогда не сомневались в его таланте и т. д. Александр Аркадьевич не только знал себе цену, но и отлично понимал цену подобным похвалам: демонстративно, на людях, проигнорировать протянутую одним из таких «доброжелателей» руку ему ничего не стоило. А вот восторженные письма от знакомых и незнакомых почитателей трогали его необычайно. Он хранил послание поэта Льва Озерова, заканчивавшееся такими словами: «Долгие годы Ваше искусство было в полутьме запасников, для него не хватало стен. Но Вас нынче приветствуют и чествуют. Вам воздается по заслугам. Сколько же надо было иметь терпения, любви к искусству, веры в людей, жизнестойкости, чтобы работать и не сдаваться!»

Глава вторая

МОСКВА – ПАРИЖ

«Сегодня опять прекрасная погода, но вот снова почувствовал усталость, не так, видно, быстро восстанавливаются силы. Всего лишь два дня прошло, как мы здесь после открытия двух выставок, на которых можно увидеть мои работы 21, 29 и 30 года (Москва – Париж) и 80 и 81 года (Всесоюзная выставка акварели), – записывал Лабас, вернувшись на свой любимый „42 км“, где они с Леони снимали дачу последние его пять лет. – Я еще не отошел от впечатлений и переживаний встречи со своими ранними работами и с такими соседями – и с нашими, и с французскими, с самыми лучшими, надо полагать, художниками за первые тридцать лет нашего XX века».

В России надо жить долго – только тогда можно дождаться признания. В случае с Лабасом эта истина в очередной раз подтвердилась. Одно дело – персональная на Кузнецком, не говоря уже о групповой, а совсем другое – эпохальная выставка «Москва – Париж» в беломраморном «храме искусства» на Волхонке. Из ее участников с российской стороны до великого дня дожили лишь двое – Александр Лабас и Сергей Лучишкин, затерявшиеся в огромной вернисажной толпе; с французской – витеблянин Марк Шагал, французским художником никогда себя не считавший. Каково это было: видеть свои работы рядом с Матиссом, Пикассо, Марке, Модильяни, Серовым, Грабарем и всем классическим набором имен русского Серебряного века? Поздновато, конечно, на девятом десятке чувствовать себя мировой знаменитостью, даже если никогда не сомневался в собственной гениальности. Не случайно же картины в частные руки не хотел отдавать – ждал, что признают, причем на государственном уровне, и – дождался. И самое высокое соседство выдержал, оказавшись в числе тех восьмидесяти, которых кураторы отобрали для раздела «Живопись 1917–1930». У Лучишкина – хрестоматийный «Шар улетел», а у Лабаса – «Первый паровоз на Турксибе», «Дирижабль и дети» и две ранние акварели: «Вечером в городе» и «Пейзаж в Сочи». А рядом висели Ван Донген и Альтман, Вламинк и Вильямс, Дейнека и Дерен, Делоне и Кончаловский, Малевич и Миро, Матисс и Павел Кузнецов, Моне и Осмеркин, Пикассо и Пименов, Розанова и Руо, Сутин и Тышлер, Филонов и Шагал, Штеренберг и Макс Эрнст – дальнейшие комментарии излишни. Открывшаяся в июне 1981 года в Пушкинском музее выставка была нашим «ответом» выставке «Париж – Москва», устроенной в 1979 году в новом парижском музее современного искусства – Национальном центре искусства и культуры имени Жоржа Помпиду. Французы выставили одну вещь Лабаса – полутораметровый вертикальный холст «Дирижабль и дети» из Русского музея, написанный в 1930 году.

Париж, равно как и другие европейские столицы, Александр Аркадьевич повидать не успел. О довоенном Париже знал из рассказов Штеренберга, Редько и Фалька, а о новом – от Константина Рождественского, появлявшегося у Лабасов после очередной заграничной поездки. Начав в 1930-х годах заниматься дизайном, Рождественский продолжал проектировать интерьеры советских выставок по всему миру. Ольга вспоминает рассказы Константина Ивановича об открытии в 1977 году на месте старинного «чрева Парижа» Центра Помпиду, здание которого больше походило на суперсовременный завод. В 1970-х годах за границу ездили единицы, так что подобные вечера, сопровождавшиеся показом слайдов, устраивались и в музеях, и в университете, и на квартирах. Хорошо помню, как мы с Валерой Турчиным, только вернувшимся из Франции, где он был на стажировке, чуть ли не каждую неделю ездили к ученику Фаворского, графику Владимиру Владимировичу Домогацкому (портрет которого, как выясняется, в 1930-х годах исполнил Лабас), и уходили уже под утро, обещая приехать снова, чтобы продолжить виртуальное путешествие. В Париже Владимир Владимирович, как и большинство родившихся в начале века художников, никогда не был, но знал город наизусть: его отец, скульптор Владимир Домогацкий, посещал парижские академии и одно время вместе со своим другом скульптором Николаем Андреевым снимал студию в доме художников на улице Кампань Премьер, где до них жили Пикассо и куча других знаменитостей, а в соседней гостинице «Истрия» всегда останавливался Маяковский.

Выставка «Москва – Париж», если использовать музыкальные термины, стала заключительным аккордом; хочется использовать красивое слово «крещендо», чтобы придать моменту особый драматизм. Звучат последние такты. Дирижер жмет руку первой скрипке, кланяется и уходит. Финал.

Но судьба отвела Лабасу еще целых два года, на протяжении которых он продолжал искать ответы на вопросы, волновавшие его всю жизнь. «Мне хочется разобраться в том, что имеет важное и даже важнейшее значение в искусстве. Мне кажется, прежде всего нужно разобраться и почувствовать предметы как бы изнутри. В этом нам крепко помогли импрессионисты, потом кубисты, за ними сюрреалисты. Эти проблемы решало искусство XX века. Вот я разбирался – что снаружи, а что внутри. В природе, в философии, в искусстве. Не такое это простое дело. На это жизни мало порой. Ну, скажу, с грехом пополам разобрался… Я умею добиться своего, у меня все средства рассчитаны, продуманы заранее, поэтому мне легко импровизировать уже непосредственно на холсте. Я знаю свою цель, знаю, к чему мне следует идти в работе. Для многих это неразрешимая загадка, они идут на ощупь, наугад, пользуются тем случайным, что под руку попадет. Вот и получается так называемое искусство социалистического реализма. Там нет ничего социалистического, тем более реализма в его высоком смысле, как его понимали наши великие художники Серов, Репин, Левитан, Врубель».