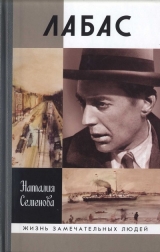

Текст книги "Лабас"

Автор книги: Наталия Семенова

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)

Глава третья

«ПРОЕКЦИОНИСТЫ»

В лидеры Шура Лабас никогда не рвался. По молодости был крайне застенчив, но комплексом неполноценности не страдал. Гулять и наблюдать предпочитал в одиночестве. Решительно не переносил присутствия посторонних во время работы, о чем оповещал запиской, приколотой к дверям комнаты. Злился даже на брата, когда тот врывался к нему с шумной компанией (речь, разумеется, о «мирном времени», когда у мальчиков были отдельные комнаты). Однако, оставаясь классическим интровертом, людей не сторонился, со многими дружил и активно участвовал в общественно-художественной жизни до тех пор, пока его оттуда не «выдавили».

К середине 1920-х годов художественное сообщество окончательно разделилось на правых и левых. Традиционалисты и новаторы собирались в группы и устраивали собственные выставки, а власть, до поры до времени, не мешала корпоративному брожению. В 1932 году постреволюционному свободомыслию одним, но категоричным постановлением о художественных группировках был положен конец. Деятели культуры, будь то писатели, художники или музыканты, оказались в едином – советском – творческом союзе. В том числе и Александр Лабас, чье имя десять лет назад фигурировало в списке группы «Проекционисты».

Лидером и идейным вдохновителем группы был Соломон Никритин [43]43

Соломон Борисович Никритин(1898–1965) – советский художник, теоретик искусства, представитель постфутуристического авангарда.

[Закрыть]. «Бог знает куда его заносило, иногда в глубокие философские дебри. У него было стремление четко формулировать проблемы, которыми он был занят, что не часто встречалось среди художников. Он много выступал с программными речами о своих новых идеях и теориях, и это тоже его выделяло. Правда, за его резкость и иногда односторонность… его теории часто критиковались, и от них ничего не оставалось. Свои теории он пытался обосновать, усложнял их, и сам безнадежно запутывался. Даже коробка спичек у него была в мировом пространстве, он ее видел сразу как часть мироздания…» – вспоминал Лабас сумасбродного, но честного и искреннего Никритина, вечно наживавшего врагов своими резкими речами. В 1934 году Никритин напишет одну из самых трагичных картин сталинской эпохи – «Суд народа», которая «увидит свет» более полувека спустя, уже после смерти автора.

Но в чем нельзя было отказать Никритину, так это в удивительной способности объединять людей. Одним словом, он был вождь – не случайно же его прозвали «вхутемасовский Робеспьер». Несмотря на невнятность своей программы, Никритин сумел сплотить старшекурсников ВХУТЕМАСа под знаменем «проекционизма». Идея нового «изма» состояла в следующем: художник не производитель вещей потребления (шкаф, картина), а только создатель их проекций, то есть концепций и замыслов, на основании которых эти самые вещи будут воспроизводиться для массового потребления. Еще Никритин придумал Проекционный театр. «Театр этот, если говорить упрощенно, как бы проектировал новую жизнь, воспитывая психологию человека будущего. Вся система должна была опираться на научные данные, на изучение психологии, физиологии, анатомии и т. п. …В него он втянул и молодых тогда еще художников, которые тоже увлекались проекционными театрами, среди них были Вильямс, Лучишкин, Женя Гольдина, Меркулов, Тряскин… Присущие Никритину непоколебимое упорство и увлеченность помогли ему устроить спектакль в Доме Союзов.

„Ты знаешь, – говорил он мне, – какой спектакль мы покажем? ‘Заговор дураков’ Анатолия Мариенгофа!“ Сестра Никритина Анна, талантливая артистка Московского камерного театра, была замужем за Анатолием Мариенгофом. Мы часто заходили к Мариенгофу, иногда встречали у него Сергея Есенина, с которым он очень дружил, – вспоминал Лабас. – …В Доме Союзов посредине большого зала были поставлены конструкции художника Николая Тряскина [44]44

Николай Адрианович Тряский(1902–1995) – художник.

[Закрыть]– несколько больших деревянных колес. Актер должен был улечься на расширенную ось и привести колесо в движение – нечто вроде белки в колесе, только с той разницей, что колесо едет, а человек внутри делает мертвые петли. Были и другие конструкции, которые стояли в центре зала. Для всех явилось неожиданностью, что не было ни одного стула, и удивленная публика окружила центральную часть, которая была отведена для игры актеров. Долго ждать не пришлось – раздался сигнал к началу спектакля. Под барабанный бой вошли шеренгами актеры. Публика насторожилась в ожидании, было довольно много народа. Яуспел увидеть художников, знаменитых актеров и автора, Анатолия Мариенгофа.

Трудно даже описать, что происходило дальше. Все это носило странный характер. Никритин, стоя на хорах, отчаянно барабанил, непонятно для чего – казалось, он хочет обязательно пробить барабан насквозь. Петя Вильямс произнес какой-то монолог. Ему отвечал нечеловеческий голос робота, кто-то пищал, кто-то крутился на колесе. Потом мне стало ясно, что они сбились с ритма. Никритин продолжал бить по барабану и уже задыхался, крича „ать-два!“. Публика, как я видел, в оцепенении застыла… Но тут кто-то крикнул возмущенно, и вслед за ним другой. Наконец, громко ругаясь, издеваясь, толпа двинулась к выходу. А Никритин, не видя и не слыша, продолжал барабанить и кричать „ать-два!“, в то время как публика уже почти вся ушла – даже бегом, как из сумасшедшего дома, скорее, на свежий воздух. Я видел, как побледнел, опустил голову и стремительно выбежал из зала Мариенгоф. Словом, все ушли, если не считать нас, близких друзей. Но этот провал был совершенно неожиданным для Никритина и его коллектива – они все ждали потрясающего успеха… Поздно ночью мы сидели с Никритиным, я не мог и не хотел его оставить. Он был до того подавлен, что не мог прийти в себя».

Лабас, обычно воздерживавшийся от декларативных заявлений, тем не менее на все имел собственное мнение. После очередного представления он таки высказал Земе Никритину, что в его театре слишком много расчета и вместо эмоций и художественного образа – холодная, головная система. «Вообще он мне доверял в оценках, но тогда наши отношения, обычно теплые, похолодели. С тех пор, встречаясь, мы говорили о чем угодно, только не о театре». Кстати, в постановках Проекционного театра Шура Лабас участия не принимал, но на первой выставке группы «Проекционисты» (группу вскоре переименовали в «Метод» – художник ведь производит прежде всего метод) свои работы показал. Проходившая в декабре 1922 года в Музее живописной культуры на Поварской выставка имела для ее участников важные последствия. Если Лабас не путает, то именно после нее он и его товарищи «почти полным составом вошли в мастерскую Штеренберга».

И вот вновь возникает имя Давида Петровича Штеренберга, знаковой во всех отношениях для отечественного искусства фигуры. Родился в Житомире, занимался в художественных студиях Одессы, состоял в еврейской рабочей партии «Бунд». В 1906 году, после первой революции, эмигрировал в Европу. В Париже жил в знаменитом «Улье», где нашли себе кров Модильяни, Сутин и Шагал. Учился в Академии Витти, где преподавал Кес Ван Донген (со Штеренберга, как одного из самых талантливых, даже сняли плату за обучение), в Школе изящных искусств. Накануне войны познакомился с будущим наркомом просвещения Луначарским, написавшим хвалебную статью о нем. В декабре 1917 года Луначарский предложит вернувшемуся на родину Штеренбергу высокий пост – должность правительственного комиссара по делам искусств. Три года бывший художник-эмигрант будет руководить художественной политикой Советской России, начиная с реформы художественного образования, оформления революционных праздников, организации выставок, музеев нового искусства и международных связей и кончая распределением заказов и снабжением художников пайками.

По мере того как заведующий отделом Изо терял влияние в партийных верхах, утрачивали свои позиции и деятели русского авангарда, расставленные им на ключевые посты. Луначарский потом попробует оправдать своего протеже, уверяя, что того «вопреки его воле занесли слишком налево» все эти Малевичи, Шагалы, Кандинские, Родченки и прочие авангардисты. «Тов. Штеренберг, сам решительный модернист, нашел в своей деятельности поддержку почти исключительно левых сил… он указывал, что крайние левые до переворота были в постоянном угнетении и в самом обидном пренебрежении и что покровительство им объясняется необходимостью по крайней мере на первое время выровнять линию…» – объяснял комиссар сильный крен «влево», образовавшийся в первые послеоктябрьские годы в сфере культуры и искусства.

В 1919 году, когда Шура Лабас попросится на фронт, его судьба решится благодаря подписи всесильного заведующего Отделом Изо Наркомпроса РСФСР (политотделы Красной армии проходили по этому ведомству). Затем карьера товарища Штеренберга пойдет по нисходящей: его снимут с высокой должности и весной 1922 года назначат заведовать отделом художественного образования Наркомпроса. Однако Луначарский по-прежнему будет благоволить к старому другу и поручит ему организацию первых советских выставок за границей. В 1927 году в Музее живописной культуры в Москве пройдет персональная выставка художника Давида Штеренберга, а летом 1932 года его немного пожурят в печати, но клеймить за формализм пока поостерегутся. «Как активный участник Октября на одном из ответственных постов и как художник-общественник – Штеренберг заслужил право на лабораторные опыты, даже если они не всегда понятны и не вполне тематически насыщены», – напишет в газете «Советское искусство» критик Сергей Ромов. После образования Союза художников Штеренберга даже изберут первым заместителем председателя МОССХа [45]45

Московский областной Союз советских художников.

[Закрыть], но за публичные заявления об отсутствии в СССР свободы творчества уволят со всех постов и постепенно вытеснят из общественной и художественной жизни вместе с лучшими его учениками.

Довольно сложно поименно назвать всех воспитанников мастерской Штеренберга. Большинство из них запечатлены на уже упоминавшейся групповой фотографии 1922 года, где рано поседевший моложавый сорокалетний профессор окружен вхутемасовской молодежью. Фотографию эту следовало бы поместить в книгу об истории Общества станковистов, поскольку на ней почти в полном составе выстроилась команда будущих основателей ОСТа: Константин Вялов с женой Еленой Мельниковой, Владимир Люшин и Андрей Гончаров, Петр Вильямс и Владимир Васильев, ну и, конечно, Александр Лабас – красивые, молодые и необычайно талантливые. «Давид Петрович предоставил нам полную свободу в работе», – вспоминал Лабас о занятиях у Штеренберга. По логике, под «нами» он должен был подразумевать не только себя и Вильямса, но также Редько, Тышлера и Никритина. Однако на историческом фото последние трое отсутствуют, что весьма показательно.

Тышлер, хотя и вошел в ОСТ, у Штеренберга никогда не учился (трудно вообще понять, кого он числил своим наставником). Что же касается Редько с Никритиным, то и эта пара всегда держалась несколько обособленно. Никритин в ОСТ не пошел, считая собственные теоретические позиции гораздо более четкими и правильными. Редько, казалось, должен был бы оказаться в ОСТе, но его отвлекла подготовка к персональной выставке, а в 1927 году он отбыл в творческую командировку во Францию и вернулся из Парижа через десять лет, почти одновременно с Фальком, в совершенно другую страну. Как ни странно, но ни тот ни другой художник под колесо репрессий не попали, хотя вполне могли бы. Редько уж точно – за одну только картину «Восстание», на которой в 1925 году изобразил ЦИК образца 1917 года в полном своем составе, с Троцким на переднем плане. Картину эту купит коллекционер Георгий Костаки: теперь она красуется в зале Третьяковской галереи, который без преувеличения можно назвать залом «первых вхутемасовцев».

С Редько Шура Лабас познакомился в «Клубе Сезанна», помещавшемся на Мясницкой, 21, в знаменитом доме, куда мы будем постоянно возвращаться. «Не случайно клуб назвали именем этого одинокого аскета, фанатика, отрешенного от всех соблазнов жизни ради искусства, открывателя новых путей в живописи. Там бурлило все, как в котле. Выступали, произносили речи, ожесточенно спорили, сталкивались люди всех возрастов и совершенно разных направлений в искусстве… По возвращении с фронта… я услышал на дискуссии в „Клубе Сезанна“ выступление одного студента. На мой вопрос, кто он, мне сказали, что он из Киева, очень знающий, пишет большую картину, его фамилия Никритин. Он приехал вместе с Редько, который тоже работает над большой картиной… Оба они имели персональные мастерские, где работали над дипломными работами. Я сразу обратил внимание, что эти фамилии уже слышал, они всегда упоминались вместе как что-то однородное по стилю и направлению. А на самом деле они очень разные даже по характеру. Редько – замкнутый, осторожный, не торопится высказываться, все взвешивает, испытующе вглядывается, старается больше узнать обстановку и людей прежде, чем высказаться. Он мне понравился, хотя я в нем увидел настороженного дипломата. „Вероятно, немало обжигался“, – подумал я, но мне с ним было интересно.

Редько и я жили на Мясницкой улице. Если мы с ним гуляли, то обшаривали глазами всю улицу, стоило же мне пройтись одному и увидеть что-либо на витрине или что-нибудь интересное в пейзаже, в обстановке, – я знал, что если там же пойдет Редько, то заметит то же самое. До этого я всегда любил гулять и наблюдать в одиночестве, товарищи меня отвлекали, а вот прогулки с Редько я любил. Мы прогуливались, как охотники за дичью, – вглядывались во все решительно. Однажды мы неожиданно увидели Ленина в машине у поворота к Спасской башне, а в другой раз какой-то встреченный китаец отчитал нас за то, что мы слишком пристально его рассматривали».

Хотя Лабас и гулял вместе с Редько, самым близким его другом в ту пору был Саша Тышлер. На дверях лабасовской комнаты, как уже говорилось, была вывешена записка: «Занят, работаю, в 6 часов буду свободен». «Именно в эти часы углубления в работу кто-то постучал. Страшно возмущенный, я открыл дверь и увидел невысокого роста брюнета, молодого с приятной улыбкой и чудесными зубами. Он всматривался в меня и спросил: – Вы Лабас? – Да, – ответил я, – я Лабас. – Мне советовали с вами встретиться. Моя фамилия Тышлер. Я приехал из Киева… – Ах вот в чем дело! Мне говорили о вас Редько и Никритин. – А мне именно они говорили о вас! Мы просидели много часов. Мне казалось, что мы очень давно и близко знакомы – так много у нас нашлось общего. Условились вечером встретиться – мы уже были друзьями». Рассказывают, что с тех пор Шура и Саша виделись чуть ли не каждый вечер и почти повсюду появлялись вместе. К этому вскоре так привыкли, что, когда Лабас куда-нибудь приходил один, его спрашивали, почему нет Тышлера, и наоборот. В те годы они действительно крепко дружили, да и до конца дней Лабас будет говорить о Тышлере с нежностью. Их фамилии на протяжении многих лет будут фигурировать вместе: сначала обоих будут называть «романтиками-интуитивистами», а потом – формалистами. Но тандема Лабас – Тышлер, полагал Александр Каменский, никогда не было: художников роднила лишь склонность к романтической мечтательности. Первый «прямо и непосредственно отображал современную жизнь, пусть и придавая ей порой сказочно-романтическую окраску», тогда как второй «жил в стране воображения» [46]46

Каменский А.Романтический монтаж. М.: Советский художник, 1989. С. 182.

[Закрыть].

Лабас, Вильямс и Тышлер, Редько и Штеренберг еще как-то удержатся в 1930-е годы, кормясь театром, диорамами и редкими заказами. Никритин же будет начисто вычеркнут из советского искусства за эротизм, фрейдизм и непонятную буржуазную символику. Никто не вспоминал неуемного Зему Никритина, доказывавшего, что ни одна из группировок начала 1920-х «не отвечает директивным положениям эпохи» и молодым «необходимо строить свою, собственную организацию в искусстве». В 1950-х годах Никритин работал в комбинате Художественного фонда – писал заказные портреты для оформления школ, ужасно мучаясь от того, что Пушкины и Толстые у него не получались.

История главного детища Никритина – Первая выставка «Проекционистов» – будет восстановлена в подробностях лишь в конце 1980-х годов во время подготовки выставки «Великая утопия», триумфально прошедшей во Франкфурте, Амстердаме и Нью-Йорке. Многие имена из числа художников, попавших в 1992 году на «Утопию», были очень неплохо представлены в зарубежных собраниях, проекционисты в том числе. Оказывается, после того как в 1922 году работы молодых студентов ВХУТЕМАСа – Лучишкина, Лабаса, Тышлера, Никритина, Тряскина – были показаны на выставке в Музее художественной культуры, Штеренберг добился, чтобы «Проекционистов» отправили на Первую русскую выставку в Берлин. Из-за бюрократической волокиты в Берлин работы не попали, но в Амстердаме их сумели не только показать, но и неплохо продать.

1922 год для Лабаса, точнее для его творческой биографии, важная дата: его имя впервые упоминается в печати. Яков Тугендхольд, бесспорно один из лучших художественных критиков начала века, в то время заведующий художественными отделами «Известий» и «Красной нивы», в рецензии на выставку «Проекционистов» особо отметил молодого художника: «Надо приветствовать усилие вернуться к разработке цветовых задач… Такие попытки углубленного изучения качества цвета и различной кладки его являют собой работы Никритина, Редько, Тышлера, Лабаса. Конечно, здесь много еще чрезмерного мудрствования, но то, что отрадно – это неожиданное звучание насыщенного цвета и любовная обработка самой поверхности картины. Никритин хорошо чувствует глубину и связь ее с тем или иным цветом, формой и фактурой. Редько изучает зависимость между живописью и ощущением движения… Лабас с профессионализмом иконописца обрабатывает поверхность своих картин». Слова Тугендхольда о том, что эксперименты вхутемасовцев шаг вперед «от односторонности чисто-красочного супрематизма Малевича и бесцветного конструктивизма Татлина», прозвучали как похвала.

Глава четвертая

1924 ГОД. ТЕАТР

Настоящий художник не может не быть эгоистом. В жизни Мастера всё и вся должно быть подчинено творчеству, даже если оно и не кормит. Вот и Лабас, за картинами которого, особенно ранними, теперь охотятся коллекционеры, жил более чем скромно. Приличные гонорары получал редко, даже несколько крупных заказов на оформление международных выставок улучшить материальное положение были не в состоянии. В 1927 году родился сын Борис, спустя шесть лет – Юлий; бывшие жены подавали на алименты, а платить часто было не с чего. Только в последние годы жизни Лабас позволит себе признаться, что художником быть трудно, «даже когда искусство дает много счастья». До бытовых подробностей он не опускается, но мы-то знаем, что за полвека условия его жизни и работы почти не менялись. Что в мастерской на Верхней Масловке, добытой после войны с такими трудами, негде было поставить маленький диванчик, чтобы прилечь днем. Что за водой для чая приходилось идти по длинному коридору, поскольку раковина в мастерской хотя и имелась, но годами не функционировала. Даже замена электрической лампочки становилась проблемой: потолки в двадцатиметровых мастерских были высоченными, под четыре метра. Но изобретательный Лабас справлялся и с этим: на длинный шест накручивал расширяющуюся кверху конусом пружинящую проволоку и вставлял в нее бумажный кулек; лампочку надо было захватить и выкрутить, а потом вставить в конус новую и таким же образом вкрутить.

С житейскими мелочами еще можно было мириться, но с тем, что отвлекало от живописи, – никогда. Отнимает много времени преподавание – уволиться раз и навсегда из института. Нарушает привычный творческий ритм театр – прощай, театр. «Работа над постановкой длилась год, а то и больше, а я не мог не стоять у мольберта», – пытается он объяснить свое более чем прохладное отношение к театру. А ведь в театре были и успех, и деньги. Других реальных заработков (не считая гонораров за диорамы и панорамы) с середины 1930-х годов у него не было. «Ну, хорошо, ты будешь писать, ставить работу к стенке в мастерской, а на что покупать холсты, краски? А семья? Ведь у тебя двое детей», – говорил ему Вильямс. Не то чтобы Лабас был человеком черствым и не думал о сыновьях. Просто они существовали где-то на периферии его сознания. Но если старший действительно был далеко, в Свердловске, то младший, Юлик, до войны жил с ним в одной квартире, а во время войны по соседству в Ташкенте. Винить Лабаса за некую отстраненность нельзя, как нельзя винить Вильямса, который, в отличие от друга, не готов был жертвовать всем ради живописи. Когда на выставку не приняли портрет Станиславского (огромный, на котором великий режиссер изображен сидящим на репетиции, ныне хранящийся в Русском музее), Петя Вильямс не выдержал. «Положение с живописью для художников нашего круга безнадежное, картины у нас не покупают и покупать не будут. Лично я ухожу в театр», – сказал он Шуре Лабасу и ушел. До своей безвременной кончины в 1947 году лауреат трех Сталинских премий П. В. Вильямс работал только в театре, который действительно хорошо кормил (в дневнике Елены Сергеевны Булгаковой, дружившей с женой Вильямса Анусей, есть постоянные упоминания о дружеских обедах и ужинах обеих пар в «Национале» и «Метрополе»). А Лабас не захотел. «Почему я не стал в театре работать дальше? А вы знаете, какой это тяжелый, изматывающий физический труд – писать декорации? Нужны очень большие усилия, ни для чего другого сил уже не остается».

Роберт Фальк точно сформулировал чувства, которые испытывает живописец, вынужденный ограничивать себя одним театром. «Работа театрального художника чрезвычайно сложная, она всегда соотносится с его вероисповеданием в живописи. Если художник работает только в театре, он утрачивает чувство театральности, театрального оформления. Театральный художник должен обладать натренированным глазом в смысле восприятия цвета, света. Для этого он не должен отрываться от своего „станка“ – живописи, скульптуры, архитектуры. Иначе его ждет вырождение… Рабинович, Рындин, Вильямс вначале… делали прекрасные театральные постановки, и, когда стали заниматься только театром, оформление стало куда хуже, менее театральным…» [47]47

Щекин-Кротова А. В.Мой Фальк. М.: HGS, 2005. С 146.

[Закрыть]Вот этого-то и боялся Лабас, хотя он, ученик декоративной мастерской Строгановского, с легкостью вписался бы в команду лучших советских сценографов. Ведь и в театр Лабас попал гораздо раньше многих, еще в 1924 году. Правда, спектакли, которые он оформлял, давно сошли со сцены, а два десятка эскизов, хранящихся в Театральном музее, редко извлекаются на свет.

1924 год для Шуры Лабаса был во многих отношениях переломным. Сочинская зима не только вернула его к жизни в буквальном смысле, но и помогла обрести собственную манеру. Черное море навсегда станет для него символом счастья: в 1935 году он вернется из Крыма влюбленным в Леони, а тогда, в 1924-м, приедет из Сочи живой и здоровый, с пухлой папкой рисунков и акварелей. Одну из сочинских работ вскоре купит Третьяковская галерея, а полвека спустя приобретет еще несколько («Пейзаж в Сочи» даже попадет на выставку «Москва – Париж»). Но еще до покупки работ главным музеем отечественного искусства Лабаса пригласят работать в театр и преподавать во ВХУТЕМАСе. Преподавать позовет Фаворский, недавно заступивший на пост ректора, а протекцию в театр составит другой сосед по вхутемасовскому дому, профессор Роберт Фальк.

Оба предложения оказались весьма кстати: по молодости Шура Лабас соглашался на любую работу, особенно оказываясь, как сам выражался, на мели. В 1923 году, к примеру, подрядился с друзьями расписывать кинотеатр на Триумфальной площади – потолки, стены, колонны – всё под малахит и мрамор. «Я впервые расписывал потолок, – вспоминал он. – Помещение было очень высокое, внизу – каменный пол, леса сделаны кое-как, шатаются. Сначала мне показалось, что я не смогу работать: стоять приходилось на досках на самом краю с поднятой вверх до отказа головой – леса покачивались, голова начинала кружиться, и казалось: вот-вот упадешь. Было страшно. Но когда я вошел в работу, быстро забыл об этих страхах. Меня увлекала работа, особенно тогда, когда я брал в руки кисть. А вот подготовка часто бывала мучительна: разметка, нанесение точного контура доставляло много забот». В этом самом кинотеатре он и простудился («но работу до конца дотянул»), заполучив тяжелейшее воспаление легких, которое лечить тогда не очень умели. Хорошо, что знакомый доктор посоветовал уехать к морю, а то зимы в холодной Москве, в сырой комнате в общежитии, он точно бы не пережил. Январь 1924 года бил температурные рекорды – об этом пишут буквально все мемуаристы, вспоминая траурную очередь в Колонный зал к телу Ленина, костры и сорокаградусный мороз.

На юге заработанные деньги довольно быстро закончились. «Заработок в Сочи найти было сложно, даже при моем опыте и умении выполнять любую работу, станковую или декоративную, портреты или плакаты для печати…» Если бы случайно встреченный художник из Смоленска – надо же, какое совпадение! – не дал взаймы, не понятно, как бы удалось купить обратный билет. И тут в Москве как раз подвернулся театр. В воспоминаниях Александр Аркадьевич откровенно признается, что подобного предложения не ожидал и очень боялся не справиться. Одно дело – расписывать поезда, а другое – оформлять театральную постановку. Учась в Строгановском, он ассистировал Федоровскому («Я помогал ему у Зимина писать декорации к „Пиковой даме“ – он дал мне эскиз, а сам ушел»), но за кулисами ни разу не был. Фальк, однако, в Лабасе был уверен. И кто бы мог предположить, что спустя пять лет у Шуры Лабаса случится роман с женой Роберта Рафаиловича и следующие 15 лет он каждое утро будет вставать к мольберту не где-нибудь, а в фальковской мастерской в доме на Мясницкой, 21.

В назначенный час Лабас явился в Театр-студию имени В. Ф. Комиссаржевской на Тверскую, 27, в кабинет Николая Осиповича Волконского. Выслушав увлеченный монолог режиссера о своем видении пьесы «Отжитое прошлое» (Волконский объединил пьесы «Дело» и «Свадьба Кречинского» Сухово-Кобылина в одну), дебютант загорелся желанием приступить к работе немедленно. «Все складывалось хорошо, если бы не один нюанс. Я был тогда очень плохо одет, а в театре все выглядели элегантными и подтянутыми. Мой поношенный костюм, брюки в заплатках и просящие каши ботинки явно не соответствовали обстановке…» – с иронией вспоминал Лабас. Модником он никогда не был и, в отличие от Саши Тышлера, с его шейным платком и стильной кожаной курткой (парижский подарок Лили Брик), одевался крайне консервативно, без всяких артистических фривольностей. На довоенных фотографиях он обязательно в галстуке (неслучайно Кукрыниксы изобразили его в самолете в шляпе и с развевающимся галстуком), только летом, в жару – рубашка с воротником апаш; до конца дней он не позволял себе выходить без пиджака и шляпы, в крайнем случае – светлой кепки.

Появляться же Лабасу приходилось не только в театре Комиссаржевской, но и в Малом, где также служил Волконский. Там, в «доме Островского», дебютант чувствовал себя особенно несчастным: казалось, все только и смотрят на его обноски. Малый театр был марка – не то что Театр Комиссаржевской. Кстати, пьесу «Дело» Сухово-Кобылина впервые поставили в 1882 году именно в Малом, причем с большими купюрами. До революции Сухово-Кобылина практически не ставили: «Дело», к примеру, пролежало под запретом цензуры целых 23 года. Неудивительно, что опальный драматург в одночасье сделался любимцем советских режиссеров. Вслед за театром Комиссаржевской «Дело» в 1927 году поставит во МХАТе-втором режиссер Борис Сушкевич, и Михаил Чехов сыграет роль старика Муромского. Художником Сушкевич пригласит скульптора Николая Андреева, выпускника и преподавателя Строгановского. Андреев блестяще реализует идею режиссера представить чиновничью канцелярию «сплошной машиной», по которой, от подписи к подписи, проходит бесконечный конвейер бумаг. «Использована вращающаяся сцена и для поворота при полной тьме, и для легких поворотов одной и той же установки на глазах у зрителя… Но лучше всех установок – канцелярия, – в восторге писала Немировичу-Данченко его секретарь Елена Бокшанская, – …такая сгущенная канцелярия любого учреждения, любой столицы. Громадные светлого дерева шкафы, на них груды „дел“… И столы…» [48]48

Письма О. С. Бокшанской Вл. И. Немировичу-Данченко. М., 2005. Т. 1. С. 587.

[Закрыть]

В отличие от многоопытного Андреева (с 1903 года числившегося консультантом «по скульптуре» в МХТ у Станиславского), дебютант Лабас изо всех сил рвался ошеломить, отчего, по собственным словам, «иногда выходил из должных масштабов». «Будучи человеком тонким и деликатным, Николай Осипович не хотел останавливать моего творческого порыва… Он вызывал машиниста сцены и говорил ему: „Вот что предлагает нам сделать Александр Аркадьевич“. Машинист задавал вопросы, а потом мрачно заявлял, что на нашей сцене этого нельзя осуществить, и я начинал с ним спорить… На следующий день я приносил новое конструктивное решение, и опять возникал спор с машинистом сцены, и опять Николай Осипович говорил: „Придется нам отказаться, хотя это очень интересно вами задумано“». Потом кто-то из актеров пожалел новичка и шепнул, что дорогостоящая конструкция театру просто не по карману. Найти более простое решение, которое сразу одобрили, не составило большого труда.

В «Отжитом прошлом» Лабас строил оформление не столько на элементах сценической установки, сколько на световой партитуре. Конструкции он поставил немного необычно, ребром к зрителю. При определенном освещении они вдруг превращались в настоящие колонны, но, когда осветитель менял цвет, очертания колонн постепенно таяли, зато фигуры актеров становились отчетливее [49]49

Фальк в это время ставил «Ночь на старом рынке» в ГОСЕТе, где тоже экспериментировал с цветом: «Свет в „Ночи“ применяется по принципу местного освещения, но не рефлекторного или прожекторного, а так называемого клавиатурного света, дающего возможность в каждый момент вырвать из общих сцен отдельную фигуру» (Искусство трудящимся. М., 1925. № 12. С. 6).

[Закрыть]. Самой эффектной вышла сцена, во время которой действующие лица сидели за круглым столом. Стол был черный, составленный из отдельных полированных секторов, и задник из бархата тоже черным. Когда, по ходу действия, каждый из актеров забирал свою часть стола, создавалась полная иллюзия его исчезновения. Однако рабочий зритель к подобным эффектам оказался не готов, вдобавок спектакль длился целых пять часов. «Хорошие декорации и яркая игра артистов захватывают зрителя и заставляют его переживать старое, отжитое время. А сцена, где судейские крючки и Николай I, передана так реально, что вызывает глубокое отвращение к этому темному прошлому. В пьесе недостаток, что она очень длинна, нужно ее сократить за счет длинных сцен любви», – делился впечатлениями рабкор журнала «Рабочий зритель». Главным недостатком пьесы многие называли не совсем удачную ее «склеенность», из-за чего доставалось и оформлению спектакля. «Декорация (Лабаса) вызывает недоумение строгостью своих линий, странностью сочетания красок (черное-красное). При чем здесь Сухово-Кобылин? Не вяжется со всем стилем пьесы импрессионистическая игра со светом. В итоге, не будет ли разумнее вернуться к двум пьесам? Так, попросту, без особых претензий?» [50]50

«Композиция текста в общем свелась к объединению „Свадьбы Кречинского“ и „Дела“ (первых двух частей трилогии) и к введению во вторую часть нового эпизода, появление Николая I в присутственном месте, с чем и связана смерть Муромского, отчего получается впечатление раздвоенности содержания» (В. Рудин.Заметка о постановке «Отжитое время» Сухово-Кобылина // Новый зритель. М., 1925. № 1. С. 6, 7).

[Закрыть]