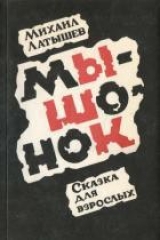

Текст книги "Мышонок"

Автор книги: Михаил Латышев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)

4

Началась новая жизнь – бог весть какая по счету. То, что в судьбе человека неделимо, у него распалось на множество частей. Во всех своих жизнях он от начала до конца был другим, оставаясь все-таки во всех передрягах (тайно, для себя только) Васькой Левашовым, родившимся в забытой им деревне, от напрочь забытых людей. Он знал, что при встрече вряд ли узнает мать: из таких далеких, так прочно выветрившихся из памяти дней была она, нежностью и любовью согревшая начальную его жизнь. И первая, самая счастливая его жизнь, и все последующие, они никак не состыковывались одна с другой, из маленьких ручейков не сливались в полноводную и извилистую речку, которая должна была быть его Жизнью. Нет, каждый ручеек сам по себе скакал по мшистым камням, нырял в раскидистые заросли ивняка, терялся в острой осоке. И мелел сам по себе. В конце концов, мелел – сил не хватало ручейку добежать до реки, слиться с другими реками, стать Океаном.

И лесной глуши первое время ему было очень спокойно. Иногда к нему приезжала Тонька – брат все-таки, надо его обиходить, – и мало-помалу когдатошняя горячечная тяга их тел друг к другу словно бы новую силу обрела, словно бы яркими закатными красками расцвела, и его и ее наполнив тугой радостью. Правда, радость слишком быстро переходила в слезы – Тонька плакала, часто плакала. Он не понимал чем вызваны слезы. Ему-то лично уже одного того хватало, что забытое тепло женского тела обволакивало его и успокаивало, что рядом с этим теплом никакие горести и воспоминания силы не имели. В ночной пятнистой тьме, которая скрадывала их лица, Тонька казалась ему давней Тонькой и сам он себе казался давним Васькой Левашовым, еще многого не испытавшим из того, что он испытал на самом деле. Рядом с Тонькой он вернулся в одну из своих радостных жизней. Не хотелось покидать ее. Долго-долго длилось бы это счастье! Длилось бы и длилось! Что ему стоит? – пусть длится!

Не длилось. Прерывалось. Исчезало. Стоило серому рассвету разлиться за окнами, и давняя радостная жизнь пропадала, никаких следов после себя не оставив. Тонька уезжала, и глаза ее были красны от слез, и он снова оставался один, и снова мерил тесную избенку шагами или уходил в лес, обрушивший ему под ноги недавнюю свою красу: желтые и красные листья.

В самом начале осени началась его новая жизнь. Началась удачно. Тонькин муж сразу поверил, что он – ее брат. Худой, часто заходящийся в кашле, передвигающийся по комнате в коляске, он обрадовался появлению родственника. Кроме Тоньки, у него никого не было. Еще недавно были родители, древние старики, но лет пять назад он похоронил мать, а отец умер года за три перед этим. Братьев и сестер он не имел. Он поздним и единственным ребенком был в семье. Они отдали ему все тепло, на которое были способны, он надеялся отплатить им тем же, но… Если б не Тонечка, он бы руки на себя наложил из-за своей безысходной беспомощности.

Он долго расспрашивал так счастливо найденного родственника как тот воевал, где воевал, какие награды имеет, был ли ранен, поддерживает ли связь с однополчанами. Мнимый брат Тоньки врал уверенно, втайне насмехаясь над калекой; не сумел тот сберечь себя в лихой круговерти войны, у Левашова бы ему поучиться, не ездил бы сейчас даже по комнате в коляске, не заходился бы диким кашлем, от которого его худое лицо становилось еще худее, а шея вытягивалась раза в два, мгновенно посинев.

Звали Тонькиного мужа Георгием.

– А отчество? – спросил Левашов.

– Какое отчество? – засмеялся тот. – Родственники, чай. А вообще, Евстигнеев Георгий Дмитриевич. Юрой зови, как родители звали, или Жорой – на войне я на это имя откликался. Одессит один у нас был, Изя Шрайдер – вот шутник, вот шутник! «Жора, говорит, после войны приезжай в Одессу, ты прямо для Одессы создан – с таким именем». Я, Сережа, веселый раньше был. Это теперь развалюха, а раньше… И на гармошке, и в пляс, и не хуже Изи шутил. Нас с ним в один день… Одним снарядом… Уже в госпитале он богу душу отдал… А я только благодаря Тонечке выкарабкался… Она золотая у тебя – понимай. Ты тоже, наверное, не плохой – одна кровь в вас.

В один из приездов Тоньки он спросил:

– Чем ты так своего калеку приворожила? Я же помню, что ты вытворяла.

Она отмолчалась. Он расспрашивать не стал. Плевать ему было, если честно, на тонькиного мужа да и на саму Тоньку тоже, хотя он благодарен был ей за возвращенную радость слияния их тел в горячих ночных ласках. Но благодарен был по-своему: ни Тоньке о благодарности не говоря, ни себе не позволяя очень уж явно ее выразить.

В редкие приезды Тонька привозила ему скудную еду. Картошка у него была – весной Тонька посадила. Вдвоем они выкопали ее, половину Тонька забрала, а половину он свалил в одной из комнат: чтобы не ходить слишком далеко. К прочим пыльным запахам примешался запах плохо просушенной картошки. Его это не угнетало. Запахи были безразличны ему. Так ли пахло вокруг него в одну из его жизней, когда он тоже был счастлив? О, посильней пахло, чем от картошки! Мышами. И ничего: жив-здоров. И чхать он хотел как пахнет, жилось бы ему только спокойно, удалось бы отдохнуть немного в этой лесной глуши.

Он снова отпустил бороду, но на этот раз жалости не вызывал, потому что пополнел, глаза его успокоились, перестали слезиться. Он внезапно стал похож на нелюдимого аскета-раскольника. Не хватало только богомольности ему и решительности в насаждении своей веры.

В блужданиях по лесу чаще всего убивал он время, остро ощущая изменения, которые происходили с деревьями. У него на глазах редкая желтизна превратилась в яркое полыханье, кое-где подчеркнутое пунцовыми пятнами осиновой листвы. Нежные плоды бересклета раскачивались на тоненьких ветках. Блестела паутина, все больше и больше заплетая тропки, по которым он ходил. Затем праздничное свечение деревьев угасло, и лес помрачнел, навевая мрачностью своей такие же мрачные мысли. Зарядили дожди. Грустно было ходить по лесу. Потом дожди утихли, тропки просохли, некогда живая листва с мертвым сухим шуршанием шевелилась под ногами, когда он шел по ней. Теплые прозрачные дни установились, судя по всему, надолго. И так хорошо, так хорошо ему было в эти дни! Он даже посчитать готов был, что только сейчас, только здесь по-настоящему началась его жизнь. Тех не было. Есть только она. И она продлится вечно, согревая его единством с увядающим лесом.

Деревенька, в которой он поселился, из шестнадцати дворов состояла. Жили в ней больше совсем преклонных лет старики и старухи. Молодых почти не было. Его в деревеньке приветили, звали в гости, сами ненавязчиво напрашивались в гости к нему, однако он держался особняком, никого, впрочем, этим не обидев – люди понимали, что человеку необходимо оттаять после коломытарств. Пусть побудет один, рано или поздно его все равно потянет к людям. Быть не может, чтобы не потянуло – русский человек не способен в одиночестве коротать дни и ночи, ему обязательно нужен кто-то рядом, перед кем он может выговориться и согреться рядом с которым может.

На третьем месяце жизни в деревеньке (лес уже стоял голый-голый, иссиня-черный, неприветливый и неприютный, уже и снег выпадал раза два, но наутро таял) он понял, что спокойствие его мнимо, что даже здесь далекие жизни, которые он надеялся забыть, все равно найдут его. Понять это помог ему один из здешних уроженцев, милиционер. Тем только помог, что неожиданно заявился в гости – а как не заявиться было ему, если с Юрой он воевать уходил, если живут они теперь на станции в соседних домах и если знает он сестру Сергея Сергеевича, Антонину, женщину, как он понимает, довольно положительную? Заметив мелькнувшую в окне милицейскую форму, Левашов метнулся за печку. В дверь постучали. Он стука словно бы и не слышал – стук в дверь был забит стуком сердца. Дверь была не закрыта, и милиционер вошел в избу. С кривой улыбкой Левашов вышел к нему. Поговорили о том, о сем, а Левашов все время со смятением вспоминал свой испуг. Он думал, что здесь-то спокойно потекут его дни, а оно вон как поворачивается дело. Покоя, выходит, ему не знать. Есть одно только место, где никто не потревожит его… Но туда не хотелось – в подпольную пыльную мглу от леса, прекрасного и изменчивого, переполненного пьянящим воздухом? Нет, нет!

С этого времени он возненавидел запах избы, в которой жил, потому что настойчивый мышиный запах тоже входил в его букет, наравне с запахом картошки, закопченных стен, мыла, несколько кусков которого лежали в пожелтевшей газете на печке. А запах мышей был напоминанием о спокойной счастливой жизни, которую сейчас, узнав счастье молчаливых блужданий по лесу, он ненавидел. Она была унизительна и тускла, в ней не дано увидеть красно-розовые плоды бересклета, не дано ощутить вкус ежевики и запах простой сыроежки, не дано почувствовать утреннего лесного холода – темно-синего под кустами, расцвеченного желтыми пятнами на полянах. Нет, нет, к мышам он не хочет! Он ненавидит их! Ненавидит! Ненавидит!

Милиционер приехал на несколько дней (помочь родителям по хозяйству) и вскоре уехал, а перед этим почти ежедневно общался с Левашовым, развлекать которого считал долгом: родственник Юры, друга детства. Он уехал – и Левашов дал выход своей слепой ненависти к мышам. Он изготовил несколько мышеловок и расставил по углам избы, в сенях, на чердаке, в низеньком покосившемся сарае. Мышей, которые попадали в мышеловки, он умертвлял изощренно, как можно больше боли причиняя им. Некоторых сжигал, перед этим плеснув на них керосина. Некоторых за ноги подвешивал к проволоке, натянутой поперек сарая, наносил им раны, чтобы капала кровь, и оставлял так. И даже когда они умирали, он не снимал их сморщенные трупики с проволоки, и мертвых мышей в сарае становилось все больше и больше.

Кто-то случайно подсмотрел чем он занимается. По деревеньке пополз слух: сумасшедший. До него слух, конечно, не дошел, а если бы и дошел, вряд ли расстроил бы – перед ним стояла заманчивая, требующая полной отдачи сил цель: уничтожить всех мышей в округе. И он знал: обязательно уничтожит, чего бы это ни стоило.

5

С появлением брата, заметил Георгий Дмитриевич, что-то неладное стало твориться с Тоней. Чуть что – в слезы. Впрочем, и ластиться к нему она стала чаще, беспричинно вдруг обвивала его шею, целовала, шептала: «Какой ты хороший…» Поговорить бы с ней откровенно, подтолкнуть бы к чистосердечному рассказу, но Георгий Дмитриевич не знал, как это сделать. Он был, в общем-то, человек наивный, не приученный к хитрости и лицемерию. Что ему скажут, тому и верил, и считал, что поступает правильно: если выискивать во всем скрытый смысл да заранее считать будто в разговоре с тобой говорят неправду, то как жить, как жить? Может быть, и можно, однако это будет не жизнь, а сплошное мучение, заляпанное грязью вечного недоверия ко всем и всему. Он жене верил. Не мог не верить – слишком многим она пожертвовала, став женой инвалида. Он был обязан ей, как никому другому – с лета сорок пятого она нянчила его. По-другому не скажешь: нянчила. На что он способен? Ни на что. Вся тяжесть падает на нее. Она за двоих работает, за двоих делает все по дому.

Ночи, заметил Георгий Дмитриевич, все чаще и чаще без сна стала проводить Тоня. Лежит, молчит, притворяется спящей, но по дыханию он чувствует: притворяется. Потом ненадолго она забывается, засыпает, но вскоре нервно вздрагивает и опять о чем-то думает, мучается, тихонько встает, пьет воду, снова ложится, и те же мучительные мысли неотвязно преследуют ее. В одну из ночей Георгий Дмитриевич не выдержал:

– Тоня, давай поговорим откровенно.

– Что? – она подняла голову от подушки.

– Поговорим давай. Откровенно. Я вижу: что-то с тобой творится. С тех пор, как Сергей появился. О доме вспоминаешь, да? О семье?

– Ага, – односложно ответила она.

– Тоня, а ты… Ты правду говоришь? – он смущался своего вопроса: кто дал ему право сомневаться в искренности жены?

– Правду, – опять односложно ответила она.

Георгий Дмитриевич по интонации почувствовал, что она хочет поскорее закончить разговор. Он тоже рад был бы замолчать, но не для собственного же спокойствия вмешался он в ее ночные смятенные мысли. Необходимо до конца прояснить все.

– А мне кажется… – начал он.

Она перебила:

– Я потом все расскажу, утром. Мне надо видеть твое лицо. Утром я все расскажу. Утром.

Утром она на самом деле рассказала мужу и о Левашове, и о себе, и обо всей своей давней жизни. Рассказала до удивления спокойно, неподвижно сидя на табурете посреди кухни, только время от времени заглядывая в помутневшие от боли глаза мужа. Он верил и не верил ей. Слишком непохоже было все на то, что он знал о жене. Он прекрасно помнил худую оборванную девчонку, которая день и ночь проводила возле его кровати. За окном буйствовала зелень, черепичные крыши чешского городка, название которого сейчас он и не помнил толком, были залиты солнцем. Он смотрел на нее, она смотрела на него, и между ними возникало, день ото дня становясь все крепче, что-то такое, что сильнее всяких страданий и смертей, что поднимает человека над окружающей его болью и грязью, заставляя весело и уверенно смотреть в будущее, каким бы страшным оно ни было. До ранения он был красив. Она тоже не уродкой была, несмотря на худобу и неказистую одежку. Но не это же, не их красота или некрасота связало их! Они судьбой предназначены друг другу, считал он раньше. Только так: предназначены судьбой. Иначе он не мог объяснить себе, почему она должна мучаться с ним. А что ей очень трудно, он прекрасно понимал. Теперь же вдруг начал понимать другое: возможно, она все время притворялась. Особенно в госпитале. Ей необходимо было поскорее поменять фамилию, скрыться подальше. Он подходил для ее целей. Она вполне могла связать свою жизнь и с кем-нибудь другим, так же убедительно сыграв любовь и самоотверженность.

Минут пять, наверно, они молчали. Выговорившись, она стала спокойной-спокойной. Откровенностью она словно бы оправдала себя и переложила на него тяжесть своего прошлого. Ему, а не ей предстояло решать: что делать дальше? Как он скажет, так и будет. А что он мог сказать? Что? У него никого, кроме нее, не было, и он должен был вынести приговор ей, единственной.

Георгий Дмитриевич заплакал. Она подошла, опустилась перед ним на колени, и снизу вверх смотрела на него тоже полными слез глазами.

Она не все сказала ему. Да, неожиданное появление Левашова перевернуло с ног на голову ее налаженную жизнь. Да, она прочно забыла прошлое и про себя уверена даже была, что все вокруг тоже забыли. Иногда она слышала о судебных процессах над предателями, но не могла представить, что и ее могут судить. Кого судили бы? Глупую девчонку почти по легкомыслию ставшей убийцей или женщину в годах, ничем позорным себя не запятнавшую? Судили бы вторую, и это по ее мнению было бы несправедливо. Нет, нет, ее теперешнюю судить не за что, и никто судить ее не будет, она рядом с Юрой кончит дни, изо всех сил стараясь, чтобы ему было хорошо.

Так вот, она не все сказала мужу. Не столько появление Левашова заставило ее не спать ночи напролет, сколько ощущение, что кто-то тайно старается узнать ее прошлое. Началось все с пустяка: пригласили в отдел кадров депо и попросили уточнить кое-какие данные. Она давно заучила наизусть (ночью разбуди, без запинки ответит), где якобы жила, чем занималась. До сих пор всех удовлетворяли ее объяснения, но на этот раз ее попросили вторично зайти. Кроме начальника отдела кадров сидел в комнате какой-то незнакомый мужчина, невысокого роста, с невыразительным лицом. Она не обратила на него внимания, и лишь позже панически подумала, что не случайно все это, ой, не случайно. А когда всплыл в памяти цепкий взгляд, который бросил на нее незнакомец, едва она вошла в отдел кадров, она даже похолодела от страха: низенький мужчина словно бы насквозь видел ее, скромную и работящую, награжденную несколькими грамотами. Потом, возвращаясь однажды с работы, она увидела мужчину во второй раз. Он выходил от соседей. И снова его взгляд показался ей преисполненным особого значения. Третья их встреча состоялась опять на улице, может быть, была случайна, но именно из-за последней встречи она лишилась сна, а не из-за Левашова, как поначалу предполагал муж.

Порой ей казалось, что она великолепно знает мужчину – сталкивалась с ним в той, забытой жизни, и даже принесла ему горе, за которое он поклялся отомстить. Порой, наоборот, она убеждала себя, что ошибается: мужчина – просто знакомый начальника отдела кадров, здешний житель, случайно невиденный ею раньше. До глухого звона в голове раздумывала она ночами: кто таков этот мужчина? Говорить или не говорить о нем Юре? А если говорить, то говорить ли все до конца откровенно? Или сначала с Левашовым посоветоваться – уж он-то подскажет, как быть, что предпринять?

То, что муж невольно подтолкнул ее к откровенности, с облегчением было воспринято ею – не одна будет страдать, одной всегда труднее. Когда он заплакал, она поначалу только удивилась его слезам – первым слезам за все годы. Затем пришла благодарность: раз плачет, значит, дорожит ею, а раз дорожит, должен придумать, как ей спастись.

Она смотрела на него снизу вверх, и он казался ей красивым, сильным и добрым – красивей, сильней и добрей не найти человека.

Он поймал ее взгляд и глухо спросил:

– Тоня, что же нам делать, как быть?

– Не знаю.

– Мы были счастливы, нам было хорошо.

Она кивнула.

– Что же теперь? Что?

Она положила голову ему на колени:

– Не знаю.

– Тоня, Тонечка, скажи, что ты… Ты неправду сказала, да? Неправду? Ты зачем-то решила проверить меня? – Дрожащими руками он гладил ее по голове.

Ей хотелось сказать: да, я пошутила, я проверяла твою любовь, – но страх, который внес в ее жизнь мужчина, заглушил страдания мужа. Ей очень, очень нужен защитник! Защитить же ее можно только зная о ней все. Откровенность еще сильнее свяжет их или навсегда оттолкнет друг от друга. Она инстинктивно предпочла откровенность – пусть знает правду, после этого он или предаст ее, или спасет. Откровенностью они сейчас сильнее связаны, чем любовью.

Они опять надолго замолчали. Она уже поднялась с колен и хмуро смотрела на него, кусая губы. За окном привычно посвистывали маневровые тепловозы, чирикали воробьи, переговаривались, идя на работу, люди.

– Потом поговорим, когда вернусь, – сказала она. – Мне надо идти.

– Да, потом… Потом решим, что делать.

Она быстро собрала еду себе на обед, завернула в газету, положила в черную брезентовую сумку, потом сказала, где что лежит на обед ему, напомнила, чтобы не забывал, выпил таблетки и ушла – обычно, как всегда уходила. А он, придавленный так внезапно свалившейся на него бедой, с час – не меньше – неподвижно сидел, вперив взор в стену, и мысли его глухо стукались друг о друга, тяжело перекатываясь в пустом до ужаса мозгу. Когда в дверь постучали, ему показалось, что это возвращается она – забыла что-то, а может быть, хочет добавить что-нибудь к своему рассказу, сказать, может быть, хочет, что непонятно зачем безжалостно разыграла его. Однако это не она возвращалась – вошел невысокий худой мужчина, извинился, сказал, что из военкомата, надо кое-что уточнить.

– Неправда, – холодно сказал он мужчине, – я знаю, зачем вы пришли. Только что она призналась мне во всем. Значит, не шутила… Значит, на самом деле…

Он заплакал. Мужчина, не спрашивая разрешения, закурил. Пальцы мужчины нервно подрагивали. С трудом успокоившись, он попросил у мужчины папиросу, и уже спокойно рассказал где, когда и как познакомился с женой, про брата ее подавно приехавшего рассказал, про то упомянул, что не верит, что она могла расстреливать, она же детей очень любит, к Новому году ей в месткоме поручают подарки готовить детям, собак она тоже любит – подобрала одну, рыжую, с перебитой лапой, и та теперь возле будки ее живет на переезде.

– Что мне делать? Что мне делать? – тоскливо спрашивал он мужчину, когда тот собрался уходить.

Видно было, что мужчина очень жалеет его, прекрасно понимает его боль и тоску, но чем помочь – не знает. Не пустые же слова говорить, не утешать банально, что пройдет, дескать, все, утихнет с годами боль, перемелется в жерновах дней, и мука, как говорится, будет.

– Я к вам вечером зайду – сказал мужчина. – Неофициально. Можно?

Он безразлично кивнул.

– Вы только… – сказал мужчина. – Понимаете о чем я? Честное слово, при любых обстоятельствах можно жить.

– Да, – сказал он, – да… Войну перенес и это перенесу… Постараюсь…