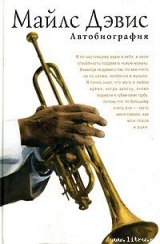

Текст книги "Автобиография"

Автор книги: Майлс Дэвис

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 29 (всего у книги 33 страниц)

К моменту прихода Джона от нас ушел Маркус Миллер, и это меня ужасно огорчило, потому что Маркус был моим лучшим за много лет басистом. К тому же он был с юморком и создавал в оркестре приятную,неформальную обстановку. Он был ненапряжным парнем, зрелым музыкантом, по-настоящему жившим музыкой. Этот мерзавец играл на четырех или пяти инструментах – гитаре, басе, саксофоне и еще на чем-то. На Маркуса был большой спрос как на одного из лучших студийных музыкантов в Соединенных Штатах; все хотели с ним записываться.

Он много продюсировал и сочинял, и получалось, что, оставаясь в моем оркестре, терял много денег. (Но позже он ко мне вернулся).

Маркус рекомендовал мне парня по имени Том Барни, который проработал у меня с месяц или два и участвовал в записи одного трека для «Star People». Потом по рекомендации моего племянника Винсента у меня работал Дэррил Джонс из Чикаго. Дэррилу было в то время девятнадцать. Он приехал в Нью-Йорк в мае 1983 года, и мы познакомились у меня дома. Я предложил ему немного поиграть и при этом сказал, что если мне не понравится, это не значит, что он вообще не может играть. Я включил магнитофонную запись одной из наших пластинок и попросил его сыграть под нее. Потом включил блюз и снова велел ему играть. Потом спросил его, мог ли бы он сыграть блюз в си-бемоле, он начал, но потом остановился. Тогда я его снова спросил: «Так ты можешь сыграть блюз в си-бемоле?» Он заиграл, но медленнее, чем раньше. Я попросил его играть еще медленнее, что он и сделал. Я прошел с Винсентом в спальню и сказал ему, что приятель его по-настоящему хорошо играет и пусть он ему скажет, что он нам подходит. Винсент вышел и сообщил об этом Дэррилу, но тот захотел услышать это от меня. Ну, я вышел, хлопнул его по плечу и сказал, что мы его берем.

Примерно в это время я сменил менеджеров. Уволил Марка Ротбаума после нашей с ним ссоры и, по совету Си-сели, нанял еврейских ребят из Филадельфии – братьев Бланков, Лестера и Джерри, и сына Лестера Боба, который работал с ними. Но я продолжал с удовольствием проводить время с Марком Ротбаумом. В 1982 году он привез нас с Сисели в Лас-Вегас и там познакомил меня с Вилли Нельсоном и его женой Конни. Марк работает менеджером у Вилли и еще у Эммилу Харрис, Криса Кристофферсона и некоторых других звезд. Мы очень хорошо отдохнули в Лас– Вегасе, и я близко познакомился с Вилли Нельсоном. Он общался со мной по-домашнему, без напряга. Мне всегда нравилось, как он поет. Потом Вилли поехал в Ред-Рокс – это в Денвере, в штате Колорадо, – где я играл. И после этого несколько раз приходил на мои концерты.

Весной 1983 года у нас опять были гастроли в Европе. В Турине от нас ушел Крис Мэрфи, сказав, что у него нет больше сил выносить Сисели. Теперь всеми нашими административными делами заправляли Бланки – экономили каждый цент и всех нас затерроризировали. Но турне идет гладко, когда есть наличные, а они никак не хотели раскошеливаться. И тогда я начал понимать, что допустил огромную ошибку, наняв их. Бланки – это настоящий фильм ужасов: они вообще не могли ни с кем договориться о концертах. Мне кажется, за 1983 год они организовали несколько концертов в Европе плюс поездку в Японию в мае, но на этом дело и кончилось. Жутко некомпетентными оказались.

Все это время мы с Сисели жили в доме № 315 по Западной 70-й улице, а в моем доме на Западной 77-й шел ремонт. Потом мы уехали в Калифорнию, в Малибу, где у Сисели были дом и пляж. Я на ремонт своего дома кучу денег истратил – лишь бы угодить Сисели. Но по иронии судьбы дело кончилось тем, что мне пришлось его продать – на этом настояли братья Бланки, которым я задолжал. Но вообще-то весь этот ремонт затеяла Сисели, она хотела начать нашу жизнь с белого листа, чтобы не вспоминать обо всех тех женщинах, которые побывали там до нее. А меня какое-то время ужасно огорчало, что мой дом стоит совершенно выпотрошенный.

Зато мне большую радость давала музыка, которую мы в то время исполняли. Мои ребята очень хорошо играли, к тому же все они были и по-человечески славными. Единственной нашей проблемой было то, что они все время читали критические отзывы о нашем оркестре, а там говорилось, что мы так себе, ничего особенного. Они были молодыми музыкантами, хотели создать себе репутацию, им казалось, что они играют с человеком, которого все любят. Они-то ждали, что критики будут захваливать нас. Но этого не было, и они начали беспокоиться. И мне пришлось втолковать им, как ко мне относятся критики – во всяком случае, некоторые из них.

Я сказал им, что все эти так называемые критики точно так же обходились с Птицей, когда тот начал играть свою великую музыку, что они ругали и Трейна, и Филли Джо, когда те были в моем оркестре. Я и в то время их не слушал, не собирался прислушиваться к ним и сейчас. После этого мы с ребятами из моего оркестра еще больше сблизились, и они перестали реагировать на критику.

Оркестр понимал меня с полуслова. Стоило мне взглянуть на них, как они уже знали, что нужно играть иначе; через какое-то время наша музыка действительно набрала силу. Я слушал каждого

из музыкантов. Слушал постоянно, и если что-то, даже самая малость, меня не устраивала, я тут же, во время игры, старался вносить исправления. Этим я и занимаюсь на сцене, стоя спиной к публике, – мне некогда во время игры заниматься болтовней и развлекать зал: музыка доходит до слушателей только тогда, когда ее правильно исполняют. Если публика искушенная и образованная, она знает, когда музыка звучит правильно, когда она «происходит». Только в этом случае можно предоставить всему идти своим чередом и получать от этого удовольствие.

Ближе всех мне в моем новом оркестре был Эл Фостер, он и пришел раньше всех. По-настоящему одухотворенный парень, с ним было хорошо. Именно Эл держал меня в курсе музыкальной жизни в те годы, когда я не играл. Я разговаривал с ним тогда почти каждый день. И доверял ему абсолютно. Я не чувствую себя свободно с малознакомыми людьми, даже когда я лучше узнаю их, мне бывает с ними трудно. Наверное, это идет от обстановки, в которой я вырос. Люди в Ист– Сент-Луисе не сразу сходятся. Даже если они с тобой шутят и болтают, это ничего не значит, это маска, на самом деле они просто присматриваются. По-моему, это связано с деревенским образом мыслей. Деревенские всегда настроены скептически, и я тоже такой, несмотря на всю свою искушенность. По большей части мои лучшие друзья – музыканты из моего рабочего оркестра, то же самое и с ребятами из моего нового оркестра. Мне нравились Билл Эванс и Дэррил Джонс из моего нового оркестра (да и Маркус Миллер до своего ухода). И Джон Скофилд и Майк Стерн нравились, хотя Майка пришлось уволить. Так что у нас была сплоченная команда, и все мы противостояли критикам.

Альбом «We Want Miles» получил номинацию «Грэмми» за 1982 год (ее выдали в 1983 году), а меня назвали «джазменом года» в журнале «Джаз Форум». Мы играли в Японии, на фестивалях в Штатах и Канаде, а в конце лета – начале осени 1983 года начали записывать треки для «Decoy», некоторые из них писались вживую. В студии я добавил к оркестру сопрано-саксофониста Брэнфорда Марсалиса и Роберта Ирвинга (который в первый раз записывался со мной в «The Man with the Horn») на синтезаторе, инструменте, который я хотел ввести в оркестр. Гил Эванс сделал для нас некоторые аранжировки. Я хотел пригласить Брэнфорда Марсалиса к себе в оркестр, но он не смог, так как был связан обязательствами со своим братом Уинтоном. Я впервые услышал Брэнфорда, когда мы с ним участвовали в одном концерте в Сент-Луисе. По-моему, он играл с Херби Хэнкоком, Уинтоном, Тони Уильямсом и Роном Картером в группе, которую они назвали Reunion Band. Мне понравилась его работа, и я спросил, не сможет ли он записать кое-что со мной.

Осенью 1983 года я взял оркестр на несколько концертов в Европу. Это турне было особенным, потому что люди были совершенно счастливы меня видеть и они по-настоящему воспринимали мою музыку. Особенно мне запомнился один концерт в Варшаве, в Польше. Нам даже не нужно было проходить через таможню. На всех служащих были значки «We Want Miles». Руководитель Советского Союза Юрий Андропов прислал за мной свой собственный лимузин (или точно такой же), чтобы я смог всюду поездить в Варшаве. Мне сказали, что он любит музыку и считает меня одним из величайших музыкантов мира. И еще мне сказали, что он хотел приехать на мой концерт, но был болен. Он прислал мне личный привет, пожелал прекрасно выступить на концерте и сожалел, что не смог на нем быть. Меня поселили в лучшем варшавском отеле и обращались как с королем. Когда я отыграл концерт, мне устроили овацию, публика поднялась с мест и скандировала, что желает мне прожить сотню лет. Господи, это было нечто!

Глава 18

После моего возвращения в Соединенные Штаты в ноябре 1983 года Сисели и народ из «Коламбии» устроили в мою честь торжественный вечер в мюзик-холле «Радио Сити» под названием «Майлс впереди: Дань восхищения американской музыкальной легенде»; Ассоциация черных музыкантов тоже там руку приложила. Билл Косби был ведущим, собралось огромное количество разных музыкантов: Херби Хэнкок, Джей-Джей Джонсон, Рон Картер, Джордж Бенсон, Джеки Маклин, Тони Уильямс, Филли Джо Джонс и куча других. Там был даже оркестр из одних звезд под управлением Квинси Джонса. Они сыграли несколько обработок Слайда Хэмптона аранжировок Гила Эванса из «Порги и Бесс» и «Sketches of Spain». Президент Университета Фиск присвоил мне почетную степень доктора музыки.

До этого момента все шло отлично и я получал от этого вечера удовольствие. Но потом от меня стали требовать речь, а мне на ум только и пришло сказать «спасибо», что я и сделал. Мне кажется, многие были разочарованы – посчитали меня неблагодарным, но это совсем не так. Ну не могу я произносить речей, не умею, не мое это дело. Я сказал то, что думаю, от глубины сердца.

К тому же до того, как они стали приставать ко мне с этой речью, я отыграл со своим оркестром получасовой сет. Потом устроители вечера стали упрашивать меня сыграть с кем-нибудь из старых коллег, но я не стал, потому что не верю, что можно вернуться в прошлое. А вообще вечер был прекрасный, и я был счастлив, что меня так тепло чествовали. Но сразу после него я заболел и лег в больницу, где мне сделали еще одну операцию на бедре. Потом подхватил воспаление легких. В результате вышел из строя почти на полгода.

Когда я снова смог работать, мы играли на обычных концертах, a «Decoy» получил «Грэмми» как «лучший альбом». Эл Фостер ушел от нас на некоторое время – не хотел играть на тех барабанах, которые были мне нужны. Он всегда рок недолюбливал. Сколько раз я просил его исполнять фанковый бэкбит, но он ни в какую, пришлось приглашать на ударные своего племянника Винсента Уилберна, это был его стиль. Меня сильно огорчил уход Эла, мы же с ним были друзьями, но музыка для меня прежде всего. В 1985 году Эл и Винсент поочередно играли со мной в нашем следующем альбоме «You're Under Arrest». Сразу после окончательного ухода Эла (по– моему, это случилось в марте 1985 года) Винсент стал моим штатным ударником и играл у меня около двух лет.

В ноябре 1984 года я получил премию «Соннинг» за выдающиеся достижения в музыке. Эта премия вручается в Дании, и я был первым из джазовых музыкантов и первым из черных, кто ее получил. Обычно ее дают классическим музыкантам – она есть у Леонарда Бернстайна, Аарона Копледа и Исаака Штерна. Я был страшно счастлив и польщен. Мне предложили записать диск с лучшими датскими музыкантами, и в феврале 1985-го я снова поехал в Данию, где собрали большой оркестр. Мы записывали музыку датского композитора Палле Миккельборга. Это смесь оркестровой и электронной музыки, синтезаторов. Чтобы обеспечить нужное мне звучание ударных, я взял с собой Винсента. Он записан в этом альбоме. Гитаристом у нас был Джон Маклафлин, а на перкуссии – Мэрилин Мазур. Этот альбом должна была выпустить «Коламбия», но они нарушили свое обязательство, и чтобы закончить его – он назывался «Aura», – мне пришлось брать грант у Национального фонда искусства.

Это стало началом конца моих отношений с «Коламбией». Из-за этого случая и еще из-за того, как по-разному Джордж Батлер обращался со мной и Уинтоном Марсалисом. При первом знакомстве мне Уинтон сразу понравился. Я до сих пор считаю его приятным молодым человеком, только в голове у него сплошная мешанина. Я знаю, он мог бы стать великолепным классическим музыкантом, у него прекрасные технические возможности игры на трубе – виртуозность и все такое. Но для того, чтобы правильно играть джаз, нужно нечто большее: нужно уметь чувствовать и понимать жизнь, а этого можно добиться, только если сам живешь полной жизнью, это приходит только с опытом. Мне всегда казалось, что как раз опыта жизни ему и не хватало. Но я никогда не завидовал ему, ничего такого не было. Да какого черта мне завидовать, он мне по возрасту в сыновья годится, я ему желаю всяческого успеха.

Но чем больше у него было известности, тем чаще он стал говорить обо мне гадости, всякие неуважительные вещи – я никогда не позволял себе такого по отношению к музыкантам, которые оказали на меня влияние, которых я уважал. Я со многими своими коллегами не соглашался и открыто высказывал свое мнение о тех из них, кто мне не нравился, но я никогда не говорил плохо о тех, кто повлиял на меня так, как я повлиял на Уинтона.

Когда он начал нападать на меня в прессе, я сначала удивился, а потом меня это стало бесить. Джордж Батлер был нашим общим продюсером, но я чувствовал, что его больше волнует Уинтон, а не я. Джорджу нравилось классическое дерьмо, и он толкал Уинтона в сторону классики.

Поэтому Уинтону доставалось много заказов, к тому же он успел получить все возможные премии – как в классике, так и в джазе. Многие считали, что я просто завидую Уинтону. Но я не завидовал; просто я не считаю, что он такой уж великолепный трубач.

Пресса все время противопоставляла меня и Уинтона. Они постоянно сравнивали меня с Уинтоном, но никогда – с белыми трубачами, например с Чаком Мангионе. Точно так же они сравнивают друг с другом Ричарда Прайора, Эдди Мерфи и Билла Косби. И никогда не сравнивают их с белыми, с Робином Уильямсом например. Когда Биллу Косби в первый раз вручили все эти премии за телешоу, зал просто замер – ведь остальные телеканалы его просто отвергли. Я это точно знаю, мы с Сисели были там. Белые хотят, чтобы черные ползали перед ними на коленях – этакие дяди Томы. И конечно, им нравится сталкивать черных друг с другом, вроде нас с Уинтоном.

То, что белые захваливают Уинтона за его классический подход, совершенно нормально. Но ведь потом они поворачиваются к джазу и начинают ставить Уинтона выше Диззи и меня, хотя сам-то он знает, что и мизинца нашего не стоит – сколько мы уже сделали и еще сколько сделаем в будущем. Самое противное то, что этот Уинтон развесил уши и верит всему этому белому дерьму. Если все так будет продолжаться, белые его и подведут. Заставят его принижать собственного брата за то, что тот играет то, что хочет. Но всем же ясно, что это полная ерунда, Брэнфорд прекрасный музыкант.

Уинтона вынудили играть старую полусдохшую европейскую музыку. Почему он не исполняет афро-американских композиторов, почему не дает им шанса? Если фирмы грамзаписи действительно хотят делать классические пластинки с черными ребятами, почему бы им не записать черных классиков или даже молодых белых вместо этого старого дерьма? Я не говорю, что эта музыка плохая, – просто она заиграна в доску. Уинтон играет мертвечину, это каждый дурак сможет. Для этого нужна только практика, практика и еще раз практика. Я сказал ему, что даже пальцем не пошевельну для такой музыки, так что они должны быть счастливы, что заполучили талантливого черного музыканта долбить их старое жалкое дерьмо.

Уинтону надо было бы на моем опыте поучиться тому, что белые могут сделать с черными, да и не только на моем – как тебя сначала возвышают, а потом унижают за то, что пропустил какую-то их долбаную ноту. Вместо того чтобы играть свою музыку, Уинтон играет на них, но у него на все времени не хватит, ему нужно многому научиться, чтобы овладеть импровизацией. Я не понимаю, почему наша музыка ставится ниже европейской классики. Бетховен уже долгие годы как мертв, а о нем все еще долбят, изучают его произведения, играют его. Почему никто не говорит о Птице, или Трейне, или Монке, или Дюке, или Каунте, или о Флетчере Хендерсоне, или Луи Армстронге наравне с Бетховеном? Черт, видите ли, их музыка – это классическая музыка. Мы тут все теперь американцы, рано или поздно белым придется с этим считаться и ценить все то великое, что создали здесь черные.

И еще им придется смириться с тем, что мы все делаем иначе. Наша музыка, которую играют в выходные, совсем не такая, как у них. Мы едим другую пищу. Черные не просиживают задницы, слушая Билли Грэма и других жалких проповедников, которые звучат один в один с Рональдом Рейганом. Нам такое дерьмо против шерсти и Уинтону, в глубине души, тоже. Но его убедили, что это то, что надо, что это круто и все такое. Но это полная чушь, по крайней мере, я не вижу тут ничего крутого.

В конце 1984 – начале 1985-го я закончил записывать «You're Under Arrest». Это последняя пластинка, которую я официально сделал с «Коламбией». К тому времени саксофонист Боб Берг заменил у меня Билла Эванса, Стив Торн-тон сменил Мино Синелу, а мой племянник Винсент Уилберн был на ударных вместо Эла Фостера. Певец Стинг тоже участвовал в этом альбоме: Дэррил Джонс когда-то раньше с ним записывался и спросил, можно ли его пригласить, и я сказал, что можно. Стинг изображал у нас голос французского полицейского. Он очень приятный парень, хотя тогда я не знал, что он пытался переманить Дэррила в свой оркестр.

Замысел «You're Under Arrest» навеян постоянными проблемами между черными и полицией. Когда я еду в машине в Калифорнии, полицейские все время преследуют меня. Им не нравилось, что я сидел за рулем желтого «феррари» за 60 тысяч долларов, который у меня был во время работы над этим альбомом. Еще им было поперек горла, что я, нигер, живу в доме на берегу океана в Малибу. Именно об этом «You're Under Arrest»: тебя норовят посадить за решетку просто за то, что ты идешь по улице, тебя хотят уничтожить политически. Ты боишься атомной катастрофы – плюс ты заперт в духовном смысле. Угроза атомной войны – самая страшная штука в нашей повседневной жизни, она – и еще загрязнение окружающей среды. Загаженные озера, океаны, реки; загаженная земля, деревья, рыба – все.

Мне кажется, все это происходит от чудовищной жадности. Я имею в виду белых – это они все это устроили – по всему миру. Разрушают озоновый слой, угрожают всем атомной бомбой, все время пытаются ограбить другие нации – и насылают на них армии, если те не хотят сдаваться. Все это стыдно, жалко и опасно – вся эта их деятельность за все эти годы, она вредит абсолютно всем. Поэтому в теме «Then There Were None» синтезатор у меня звучит, как пожар, как воющие ветры, которые бывают при атомных взрывах. А потом раздается одинокий голос моей трубы – это как бы плач младенца или жалоба человека, пережившего атомную войну. Потом там как бы в набат бьют колокола, такой похоронный, траурный звук. Как будто они звонят по погибшим. Там отсчитываются минуты: «5, 4, 3, 2…», а потом, в самом конце, слышен голос:

«Рон, ты нажал не на ту кнопку».

Альбом «You're Under Arrest» понравился публике; за несколько недель разошлось больше 100 тысяч. Но мне претила обстановка в «Коламбии». Когда представилась возможность перейти в «Уорнер Бразерс Рекордз», я тут же сказал об этом моему новому менеджеру Дэвиду Франклину. Дэвид был менеджером Сисели и пришел ко мне по ее рекомендации. Я к тому времени решил, что для моего бизнеса мне нужен чернокожий. Но Дэвид провалил переговоры с «Уорнером», слишком уступив им, например, в вопросе об издательских правах. За переход в «Уорнер» я получил семизначную цифру – только за подпись. Но мне не нравится, что им принадлежат все издательские права. Поэтому в моих новых альбомах нет моих собственных тем, ими распоряжались бы «Уорнер Бразерс», а не я. Так что пока я не подпишу новый договор, в моих альбомах не будет моих мелодий, только чужие.

В 1984—1986 годах я, как обычно, разъезжал по всему миру в турне. Ничего нового за это время не произошло, просто я очень много играл в местах, где был уже много-много раз до этого, так что эти поездки были обычной рутиной. Никаких откровений. Только сама музыка держала меня на плаву. Если музыка классная, все остальное проще и лучше. Если нет, то это паршиво, ведь долгие гастроли – вещь утомительная и скучная. Но я привык. Между прочим, сильно увлекшись живописью, я на гастролях хожу в музеи, в студии художников и скульпторов, покупаю картины. Для меня это дело новое, очень его полюбил, к тому же у меня есть деньги покупать предметы искусства по всему миру. Я собираю хорошую интернациональную коллекцию, которую буду хранить в доме в Малибу и в нью-йоркской квартире.

Я все больше втягивался в рисование и живопись; теперь, когда я дома, я пишу красками по нескольку часов в день. И во время турне тоже. Это успокаивает меня, я обожаю смотреть, на что способно мое воображение. Что-то вроде психотерапии – помогает мне сохранять положительные эмоции, когда я не занят музыкой. Я на живописи совершенно помешался, впрочем, я и на музыке помешан, и на всем, что люблю. Например, я люблю хорошие фильмы и пересмотрел их огромное количество.

Я не большой любитель чтения, никогда много не читал – не хватало времени. Зато прочитываю все журналы и газеты, что попадают мне в руки. Оттуда в основном и беру информацию. Еще люблю канал CNN – круглосуточные новости по телевидению. Я к чтению отношусь с предубеждением, просто не доверяю писателям, многие из них нечестные, особенно журналисты. Эти на все пойдут, лишь бы подать занятную историю. Мне кажется, мое недоверие к писателям идет из-за всех тех журналюг, что попадались на моем пути, особенно тех, которые писали обо мне всякие враки. Большинство из них – белые. Мне нравятся поэты и некоторые романисты. Я любил поэзию шестидесятых, особенно черных поэтов – «Последних поэтов», Лероя Джонса, Амири Бараку. Они говорили и писали правду, хотя многие мои знакомые, как белые, так и черные, не признавали эту правду и сейчас не признают. И все же это была правда, и кто хоть немного знает свою страну и уважает истину, знают, что это была правда.

Помню, поехали мы в турне в Японию – кажется, в 1985-м – и по дороге в Анкоридж на Аляске я заболел – просто во Франции обожрался сладким, которое мне было нельзя. Вообще не могу устоять перед пирожными, а у французов они, насколько я знаю, самые вкусные. Мы только что отыграли концерт во Франции и летели в Японию, и я набрал в самолет кучу сладостей. Я диабетик и знаю, что мне это запрещено, но иногда никак не могу себя перебороть: я ведь по характеру одержимый. Мы сделали посадку в Энкорадже, и у меня случился сахарный, или инсулиновый, шок. Симптомы – ужасная вялость, дремота и сонливость, как после наркоты.

Джим Роуз поместил меня там в больницу, он к тому времени знал о моем здоровье все и следил за мной, как ястреб. Стюарды с «Джэпэн Эйрлайнз» не хотели пускать меня на борт самолета, пока я не поправлюсь.

Я сам тогда сильно перепугался и потом каждый день начал делать инсулиновые уколы. Потом в некоторых странах у меня были проблемы с иммиграционными властями: они думали, что мои инсулиновые шприцы предназначены для героина или еще какого наркотика. Однажды дошло до крупного скандала в римском аэропорту, когда мне на таможне устроили допрос про мои шприцы и лекарства, которые я принимаю из-за своих многочисленных болячек. Я на них дико наорал.

Диабет – серьезная болезнь, она может тебя угробить, и мне приходилось следить за едой. Чем ты старше, тем тяжелее эта болезнь: начинает сдавать поджелудочная, и можно заработать рак. Нарушается кровообращение в руках, ногах и пальцах ног, а у меня оно и так плохое, особенно в ногах, которые у меня до того худы, что и вообразить невозможно. Помню, когда я попадал в больницы и доктора пытались взять у меня кровь, они вообще не могли найти мои вены: во– первых, я раньше был наркоманом и просто разрушил некоторые из них, а во-вторых, из-за того, что у меня такие худющие ноги и руки. Они меня всего искололи, пытаясь найти вену. Как-то Джим Роуз сказал: «Попробуйте уколоть в ступни, может, оттуда получится». Они попробовали, и потом мне всегда брали кровь из ступней.

Господи, да у меня все тело в шрамах, кроме лица. Лицо у меня в хорошей форме. Черт, иногда я смотрюсь в зеркало и говорю себе: «Майлс, да ты ведь красивый парень!» Нет, серьезно, лицо у меня в хорошей форме, без всяких подтяжек. Но во всех остальных местах у меня шрамы, и все мои знакомые, которые меня хорошо знали, говорили, что я всегда своими шрамами хвастал. Может, и так. Они у меня как медали, почетные значки, история моего выживания, история того, как я выбирался из разных передряг, уходил от людской злобы и держался изо всех сил на плаву.

Я имею право гордиться своими шрамами, они напоминают мне о том, что я не поддался дерьму, что человек может перебороть себя, если у него есть сердце, упорство и душа, которые и дают ему силы.

В 1985 году мы с Сисели много пробыли в Малибу, сначала в ее коттедже, а потом в доме, который купил я. Этот дом был прямо на берегу океана, и у нас был свой пляж. Теплый климат хорошо действовал на мое бедро, к тому же в Калифорнии лучше всего отдыхать – там нет такой суеты, как в Нью-Йорке. Я избавился от братьев Бланков и запретил им распоряжаться своими деньгами. В Нью-Йорке мы стали останавливаться в квартире Сисели на 14-м этаже дома на 79-й улице рядом с Пятой авеню, окна которой выходили на Центральный парк. Очень милая квартира, но я скучал по своему дому на Западной 77-й улице. Моим менеджером стал Дэвид Франклин, он был и менеджером Сисели (еще его клиентами были Роберта Флэк, Пибо Брайсон и Ричард Прайор), Питера Шукэта я нанял юристом (он работал со мной с 1975 года), а Стива Рэтнера – личным бухгалтером и бизнес-менеджером. Джим Роуз остался работать у меня гастрольным менеджером.

Но в 1985 году наши отношения с Сисели испортились. Это произошло не сразу, небольшие разногласия уже давно накапливались. Было видно, что даже дружеских отношений у нас не осталось.

Нам с ней вообще не надо было вступать в официальный брак, я к ней никогда не питал настоящих чувств, ну знаешь, она меня никогда как женщина не привлекала; мне кажется, было бы гораздо лучше, если бы мы оставались друзьями. Но она настаивала на женитьбе, а так как она жутко настырная и упрямая, то в основном всегда получает, что хочет. Меня страшно доставало, что она пыталась взять под контроль мою жизнь: с кем я встречаюсь, кто мои друзья, кто приходит ко мне в гости и все такое. Еще мне было противно, как она обращалась с моими подарками. Я ей покупал браслеты, часы, кольца, ну знаешь, красивые драгоценности, и одежду, и всякие другие вещи. Но потом узнал, что когда я ей дарил что-нибудь дорогое, она в большинстве случаев относила эту вещь обратно, брала за нее деньги и потом оставляла их себе. Потом я узнал, что не я один сыт по горло ее выходками.

Однажды в 1985 году в Малибу Сисели пришла посылка. Когда она ее открыла, там оказался окровавленный кинжал. У нас обоих перехватило дыхание. Жуть какая-то, я спросил ее, что это значит. Она ничего не ответила, сказала только, что сама разберется. В посылке была записка, но она мне ее так и не прочитала и не сказала, что там было. И по сей день это для меня тайна. В любом случае это был плохой знак. После этого случая, и особенно из-за ее молчания, мне стало с ней как-то не по себе.

Сисели ужасно ревновала меня к той женщине, которая в будущем займет ее место в моей жизни, но через какое-то время в моей жизни для нее вообще не осталось никакого места, несмотря на то что она отказывалась от съемок просто для того, чтобы быть со мной. В Сисели сидели как бы две женщины – одна милая, а другая настоящая стерва. Например, своих друзей она приводила к нам в любое время суток, когда ей вздумается, а моих не хотела видеть. Но у нее тоже были такие друзья, которых я не выносил. Однажды мы с ней поссорились из-за одного конкретного человека, и я ей хорошенько вдарил. Она вызвала полицию, а потом спряталась в подвале. Когда приехали полицейские, они меня спросили, где она. Я ответил: «Где-то тут. Загляните в подвал». Полицейский спустился вниз, вернулся и сказал: «Майлс, там никого нет, только какая-то женщина. Она не стала со мной разговаривать. Просто молчит».

Тогда я говорю: «Это она и есть, разыгрывает великую трагедию». Полицейский со мной согласился – по ней нельзя было сказать, будто над ней учинили физическую расправу. Я сказал:

«Да ничего с ней нет страшного. Я просто разок ее треснул».

Полицейский сказал: «Ладно, Майлс, ты ведь знаешь: когда мы получаем такие звонки, нам нужно с ними разбираться».

«Ну а если она меня начнет колотить, вы тоже со своими револьверами явитесь?» – спросил я его.

Они рассмеялись и ушли. Тогда я спустился вниз и крикнул Сисели: «Я тебе уже говорил, чтобы ты сказала своему дружку, чтобы ноги его в нашем доме не было. Если сама ему об этом не скажешь, то скажу я». Она побежала к телефону, позвонила ему и сказала: «Майлс не хочет, чтобы я с тобой общалась». Я и не заметил, как снова ей вдарил. И больше она со мной таких штучек не проделывала. Но когда она учинила скандал одной белой женщине, которая просто была моей приятельницей, наши отношения стали совсем ни к черту. Я познакомился с той женщиной в лифте дома, где мы с Сисели жили – на Пятой авеню и 79-й улице. Это было в 1984 году, я был на костылях после операции на бедре. Мы с ней разговорились и подружились. Только и всего. Когда мы встречались возле дома, я здоровался с ней и останавливался поболтать. Постепенно Сисели начала к ней ревновать. И в конце концов при всем честном народе накинулась на нее с кулаками. А с этой женщиной был ее семилетний сын. Сисели думала, что у меня с ней шуры– муры. Сама себя в этом убедила. На самом деле ничего такого не было.

Немного позже, в 1986 году, прямо перед концертом в театре «Бикон» в Нью-Йорке, где я играл с Би Би Кингом, мы с Сисели поссорились, и она прыгнула мне на спину и стала рвать химию на моей голове. Это была последняя капля. Мы продолжали вместе жить и даже выходили иногда куда-нибудь, но сейчас, смотря на все это, я понимаю: это было началом конца. Эту дурацкую историю раздули: кто-то, а я думаю, это была сама Сисели, позвонил в «Нэшнл Энквайер» и доложил, что у меня роман с той женщиной, которую она побила. «Энквайер» позвонил этой моей знакомой, но она даже не стала с ними разговаривать.