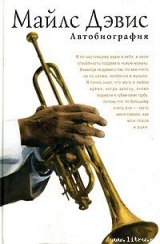

Текст книги "Автобиография"

Автор книги: Майлс Дэвис

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)

В музыке мои дела обстояли прекрасно, а вот отношения с женой Бетти были никудышными. Она повадилась врать и выуживать у меня деньги. Наподписывала уйму счетов, пока мы были на гастролях: знаешь, как это делается – приводила дружков в отель, а подписывала их счета моим именем. В общем, стала доставлять мне одни неприятности. Мой адвокат Хэролд Ловетт в то время сильно пил, и мы с ним уже были не в таких тесных отношениях, как раньше. Он стал меня подводить, но я не расставался с ним, потому что он помогал мне в трудные времена. Бетти ему вообще никогда не нравилась, он говорил, что я и связался-то с ней только из-за того, что она похожа на Франсис. И действительно, она была похожа на Франсис, особенно если смотреть с дальнего угла комнаты. Он считал, что я с ней только поэтому, – может, он и прав. Он считал, что в ней нет класса и что она просто-напросто использует меня. Оказалось, что он все-таки прав, —раз в жизни.

Помню, что, закончив работу над «Bitches Brew», мы поехали в конце лета 1969 года в Европу. Там мы встретились с Биллом Косби и его женой Камиллой. По-моему, мы играли в Антибе, Билл там был в отпуске. Они с Камиллой пришли на наш концерт, а потом мы все вместе пошли в клуб. Билл танцевал с Камиллой, а Бетти с каким-то французом – и была на страшном взводе. На Камилле был классный комбинезон из белых кружев – с дырочками, как баскетбольная сетка. Пока они там танцевали, Бетти совсем очумела, стала носиться по залу и нечаянно попала каблуком в дырку на комбинезоне Камиллы и сильно его порвала.

И даже не заметила, что сделала. А когда сообразила, то начала извиняться и все такое. Я сказал Биллу, что заплачу за комбинезон, но они с Камиллой даже слышать об этом не захотели, только посочувствовали Бетти за ее оплошность. Но я-то знал, что Бетти слишком часто теряет контроль над собой, и эта дерьмовая история была мне ужасно неприятна.

Понимаешь, Бетти была слишком молода и необузданна, она не могла дать мне того, что я ждал от женщины. Я привык к спокойным, шикарным, элегантным женщинам вроде Франсис или Сисели, которые владели собой в любых ситуациях. А Бетти – свободная душа, талант – была рокером, уличной девчонкой, привыкшей к совершенно иной жизни. К тому же эта неряха была помешана на сексе, но когда я с ней познакомился, я об этом не знал, а если и догадывался, предпочитал не обращать внимания. Но она всегда была непутевой, а в последнее время повадилась новые номера откалывать, я от нее просто устал.

Попрощавшись с Биллом и Камиллой, я поехал в Лондон повидаться с Сэмми Дэвисом-младшим, который привез туда своего «Золотого мальчика». И еще я увиделся с Полем Робсоном – я всегда встречался с ним в Лондоне, пока он не вернулся в Штаты. У моих знакомых был класс, но Бетти чувствовала себя с ними неуютно. Ей только рокеров подавай, и само по себе это неплохо, но у меня всегда было много друзей не из музыкальной среды, а с ними Бетти вообще не могла общаться, и постепенно мы с ней стали отдаляться друг от друга.

Позже в Нью-Йорке я познакомился с красивой испанкой, которая захотела со мной переспать. Я поехал к ней, и она сказала, что у Бетти роман с ее бойфрендом. Когда я спросил ее, кто он, она ответила: «Джими Хендрикс». Очень красивая блондинка. Ну, скидывает она одежду, под которой оказалось такое тело, которое нельзя было заставлять ждать. Я говорю ей: «Если Бетти хочет трахаться с Джими Хендриксом, это ее дело, я тут ни при чем, и это не должно касаться наших отношений с тобой». Тут она сказала, что если Бетти трахается с ее мужиком, то она будет трахаться со мной.

Я ей говорю: «Нет, так дело не пойдет, я на таких условиях ни с кем трахаться не буду. Только если ты сама этого хочешь, а не потому, что Бетти трахается с Джими».

Ну, она оделась, и мы просто поболтали. Господи, мои слова совершенно сбили ее с толку. Такая красивая, она привыкла, что мужчины из шкуры вон лезут, чтобы заполучить ее. Но я-то не такой и никогда таким не был. То, что женщина – красавица, само по себе ничего для меня не значит и никогда не значило; у меня всегда были красавицы. По-настоящему я на них западаю, когда у них есть мозги и они не зациклены на своей красоте.

После этого мои отношения с Бетти резко ухудшились. Я сказал ей, что все знаю про Джими, и попросил у нее развода – потребовал развода. Она сказала:

– Нет, не хочешь ты никакого развода, я такая красивая, ты не сможешь со мной расстаться!

– Ты так думаешь? Да нет же, сучка, я с тобой развожусь, и я уже подготовил все бумаги, так что тебе лучше их быстрее подписать, чтобы сберечь свою задницу!

Пришлось ей уступить, и на этом наши отношения закончились.

Мы с Бетти расстались в 1969 году, но так как между нами уже давно все было плохо, я встречался с двумя классными, очень красивыми дамами, каждая из которых сыграла большую роль в моей жизни. Это были Маргерит Эскридж и Джеки Бэттл. Обе они были по-настоящему одухотворенными женщинами, увлекались здоровой пищей и всем таким. Обе были спокойные, но сильные и уверенные в себе. Плюс они были очень хорошими бабами и увлеклись мною не потому, что я звезда, а потому, что обе искренне симпатизировали мне. Хоть Бетти была и красавицей, никакой уверенности в себе как в личности у нее не было. Она была прикольным сорванцом, очень талантливая, но совершенно не верила в свой талант. У Джеки и Маргерит таких проблем не было, так что с ними можно было расслабиться.

В первый раз я увидел Маргерит в зале на одном из моих концертов и попросил кого-то сказать ей, что хотел бы поговорить с ней и угостить дринком. Это было в ночном клубе в Нью-Йорке, может быть в «Виллидж Гейте» или в «Виллидж Вэнгарде». В начале 1969 года. Маргерит жутко хорошенькая, я редко таких видел. Так мы и стали с ней встречаться. Но ей хотелось, чтобы я целиком принадлежал ей, она мечтала об эксклюзивных отношениях. Но у меня были отношения на стороне – с Джеки, и надо было, чтобы Маргерит о них не знала. Так вот мы все и жили года четыре. Некоторое время Маргерит жила в квартире в моем доме на Западной 77-й улице. Вообще-то ей не нравился образ жизни музыкантов – все эти клубы, алкоголь и наркотики. Ей это казалось крайностью. У нее был очень спокойный характер, она была вегетарианкой и, как Бетти, родом из Питтсбурга. Господи, везет же Питтсбургу на таких красивых женщин. Ей было двадцать четыре, когда мы познакомились. Очень красивая, знаешь, высокая, с прекрасной коричневой кожей, прекрасными глазами и волосами. С великолепным телом. Мы были вместе около четырех лет. Она мать моего младшего сына Эрина.

Она была со мной в Бруклине в октябре 1969-го. Мы отыграли концерт в бруклинском клубе «Блю Коронет», и я отвез Маргерит домой (она тогда еще не переехала в квартиру в моем доме). Мы остановились у ее дома – просто разговаривали и целовались в машине, ну знаешь, обычная ерунда, которой занимаются влюбленные, как вдруг рядом притормозила машина с тремя чернокожими. Сначала я не придал этому большого значения, подумал, что это поклонники – только что с шоу и хотят меня поприветствовать. Но через секунду я услышал хлопки выстрелов и почувствовал как бы уколы в левом боку. Один из парней всадил в меня, наверное, пять пуль, но на мне был чуть великоватый кожаный пиджак. Если бы не этот пиджак и не крепкие двери моего «феррари», я был бы покойником. Я был в таком шоке, что даже не успел испугаться. Ни одна из пуль не задела Маргерит, и я был этому страшно рад, но она перепугалась насмерть.

Мы вошли в квартиру, вызвали полицию, приехали двое белых парней и обыскали мою машину, несмотря на то что это в меня стреляли. Потом сказали, что нашли в машине немного марихуаны, арестовали нас с Маргерит и повезли в полицейский участок. Но потом отпустили, не возбудив никакого дела, потому что у них не было доказательств.

Ну, во-первых, все мои знакомые прекрасно знают, что я вообще не люблю марихуану, никогда ее не употреблял. Просто им хотелось впарить мне срок. Не понравилось, что черномазый сидел с красавицей в дорогущей иномарке. И не знали, как лучше мне насолить. А заглянув в мое досье, они, я думаю, поняли, что я музыкант и что в прошлом у меня были неприятности с наркотиками, вот и попытались пришить мне еще и эти гадости. Может, они надеялись получить повышение за то, что поймали знаменитого нигера. Но ведь я же сам их вызвал, и если бы у меня были наркотики, я бы их выбросил до их приезда. Не до такой же степени я сумасшедший.

Я объявил, что заплачу пять тысяч долларов за информацию о тех, кто в меня стрелял. Через пару недель сижу в баре в Гарлеме, ко мне подходит какой-то парень и говорит, что того, кто в меня стрелял, убили, что его застрелил кто-то, кому это не понравилось. Я не знаю имени того парня, который мне все это рассказал, а он не назвал мне имени стрелявшего, который якобы был уже мертв. Я знаю только то, что рассказал мне тот парень, больше я его никогда не видел. Позже я узнал, что в меня стреляли из-за того, что некоторые черные промоутеры в Бруклине были недовольны тем, что все заказы доставались белым. И, увидев меня в «Блю Коронете» в тот вечер, они посчитали меня сволочью за то, что я не поручил черным промоутерам распределять билеты.

Вообще-то я ничего не имею против того, чтобы черные ребята тоже заработали. Но ведь мне никто ничего не сказал, и вдруг какой-то парень пытается укокошить меня за что-то, о чем я и понятия не имел. Господи, до чего же подла жизнь. Некоторое время после этого случая я всюду носил с собой кастет, пока примерно через год меня не арестовали в Манхэттене в Центральном парке за то, что у меня не было регистрационной наклейки на машине, а кастет выпал из моей сумки после обыска. Ладно, я признаю, не было у меня наклейки на машине и вообще машина не была зарегистрирована. Но ведь копы в патрульной машине не могли увидеть этого с противоположной стороны улицы, а они развернулись и поехали назад.

Опять же, они развернулись только потому, что я сидел в своем красном «феррари» в тюрбане, брюках из кожи кобры и в дубленке, да еще с красавицей – по-моему, снова с Маргерит – около отеля «Плаза». Те двое белых полицейских, которые нас заметили, наверняка решили, что я наркоделец, и вернулись. Само собой разумеется, если бы белый сидел в этом «феррари», они спокойно поехали бы по своим делам.

Джеки Бэттл тоже была необыкновенной женщиной. Она из Балтимора, и когда я с ней познакомился (примерно тогда же, когда и с Маргерит), ей было девятнадцать или двадцать лет. Я в первый раз увидел Джеки в здании Объединенных Наций, она была секретаршей у моего знакомого. Она часто приходила на мои концерты, знала толк в музыке, да и сама была очень артистичной – художница, гравер, дизайнер. Очень красивая – высокая, с прекрасной светло– бежевой кожей, у нее были красивые глаза и красивая улыбка – в общем, все было при ней, и еще у нее была самая сильная духовная карма, какую я когда-либо встречал в женщине. Мы начали с ней встречаться. Она была очень зрелой для своего возраста, сама себе хозяйка, хорошо знала, чего хочет от жизни, и не давала себя в обиду. У нее был негромкий мягкий голос, но за этим милым и тихим обликом скрывалась сильная личность, которая прекрасно знает себе цену. Когда я попривык к ее красоте, я продолжал любить и уважать ее за ее светлую голову. У нее был свой особый подход к жизни и взгляд на мир. К тому же она искренне любила меня, даже когда я помешался на кокаине. Однажды мы с ней были в Фениксе, и я там достал у одного врача очень хорошего, чистого кокаина. И целыми сутками его нюхал, а потом шел выступать. Как-то я вернулся с концерта, а Джеки приняла мои снотворные таблетки и была почти без сознания. Слушай, Джеки, не надо этого делать, не надо к этому привыкать, даже к снотворному. Приведя ее в чувство, я спросил: «Джеки, зачем ты приняла мое снотворное? Так ведь можно и умереть».

Со слезами на глазах она ответила: «Ты же губишь себя, нюхая этот проклятый кокаин и всякую дрянь, а я хочу умереть первой. Поэтому я и приняла эти таблетки. Ты слишком быстро живешь, ты скоро умрешь, а я не хочу оставаться без тебя».

Господи, мне как обухом по голове дали. Я был в шоке. Потом вспомнил про кокаин, пошел в ванную, проверил свой тайник – там было пусто. Я вернулся и спросил ее, куда подевался кокаин, а она сказала, что спустила его в туалет. Ну, это меня не на шутку вывело из себя. Господи, та еще штучка.

Ее семья жила в Нью-Йорке, и я их хорошо знал – ее мать Доротею и брата Тодда «Мики» Мерчента, тоже хорошего художника, он сделал для меня несколько картин. Я звонил ее матери, которая была хорошей кулинаркой, и просил ее приготовить для меня суп из стручков бамии, и она варила его и приносила мне домой. Если ей нужно было куда-то уходить, она оставляла суп у кого-нибудь, где я мог его забрать. Они были дружной семьей и все какие-то особенные. Когда наш роман с Джеки только начался, ее брат спросил меня: «Нигер, какого хрена тебе нужно от моей сестры?»

А я ему ответил: «А какого хрена ты несешь чушь? Что значит – „что мне нужно от твоей сестры“? А что любому мужику нужно от красивой женщины?»

Тогда он говорит: «О'кей, но ты не выпендривайся и не важничай перед моей сестрой, знаешь, мне плевать на то, что ты знаменитость; если обидишь ее, будешь передо мной отвечать». В общем, когда я порвал с Бетти, у меня были две прекрасные умные женщины – Джеки и Маргерит. Сейчас, глядя назад, мне даже жаль, что они у меня были одновременно: ведь если бы я уделял все внимание одной из них, кто знает, как повернулась бы жизнь. Но я не люблю пустые рассуждения.

В оркестре у меня было такое правило: не брать с собой подружек на гастроли, потому что я видел, как они ребят отвлекали от дела. Но сам я своих подружек с собой брал, и это начало превращаться в проблему – Уэйн, Чик и Джек были недовольны, потому что они тоже хотели брать с собой своих старух. Я считал, что раз это мой оркестр, то я могу проводить такую политику, какую хочу. Да я бы и не возражал против того, чтобы они брали на гастроли своих женщин, если бы те не мешали им играть, а обычно этим все и заканчивалось.

Перед отъездом в Калифорнию Джек позвонил мне и сказал, что хочет взять с собой жену Лидию, которая была на восьмом месяце. Сначала он попытался уговорить меня вообще отменить турне, потому что, по его словам, Лидия могла в любой момент начать рожать и он должен в этот момент быть рядом с ней. Я ему ответил, что об этом не может быть и речи, тогда он сказал, что придется ему взять Лидию с собой. Проблема была в том, что, когда Лидия была рядом с ним, Джек совершенно по-другому играл. Он начинал выпендриваться и все такое и играл не как обычно, а строил из себя крутого. Так что мы с ним сцепились из-за Лидии, Джек даже пригрозил, что вообще не поедет в турне. В конце концов я разрешил ему взять с собой Лидию – пусть сажает ее хоть рядом со своими чертовыми барабанами, лишь бы играл как следует. Мы продолжали ругаться, даже когда уже летели в Калифорнию. Моя подружка Джеки взяла в этом скандале сторону Джека и Лидии, пришлось пригрозить, что ее задницу я тоже отправлю домой. Но Джеки не желала сдаваться, все спорила и ругалась, эту ничем нельзя было испугать. Пришлось мне на всех на них махнуть рукой.

Потом мы прибыли в Лос-Анджелес – после остановки на джазовом фестивале в Монтре и в Сан-Франциско. В Лос-Анджелесе мы играли в «Манне-Хоуле» Шелли. К тому времени к нам присоединилась и подружка Уэйна Анна-Мария, это кроме Лидии и Джеки. А потом еще одна женщина приехала – Джейн Мэнди, подружка Чика. Джек был страшно доволен, а я знал, что теперь он только и будет, что выпендриваться. Мне нравится, как играет Джек, но когда его слушают женщины, мерзавец думает только о том, как он крут, и играет только на публику, на оркестр ему наплевать. Но сказать ему об этом невозможно.

В первые два вечера, что мы были там, Лидия сидела позади оркестра. Она тоже художница, очень хорошая, и женщина славная. Мне она очень нравилась. Но когда она садилась за оркестром, на Джека что-то находило, и это не могло мне нравиться. Джек совсем не мог играть. И вот на третий вечер я вижу ее на сцене около оркестра. Тогда я вышел в зал и послал Джеку через Шелли записку: «Если Лидия не уйдет со сцены, мы не начнем играть».

А у входа очередь на целый квартал, и Шелли об этом знает. Но я-то думаю о той музыке, которую мы не услышим, потому что из-за Лидии Джек играет, может, и прикольно, но не по– настоящему. Джек в тот момент страшно обозлился на меня за то, что я лезу в его семейные дела, в общем, атмосфера накалилась. Но через некоторое время все в оркестре начали смеяться – даже Шелли, – а потом Шелли подходит ко мне, буквально встает на колени и начинает упрашивать:

«Пожалуйста, играй, Майлс. Пожалуйста, играй». Тут вся эта история показалась мне смешной. Я поднялся на сцену играть, и Джек играл в тот вечер на отрыв. Мне кажется, он хотел доказать, что я не прав, когда думаю, что он не способен играть при жене. После этого случая я отменил свое правило о том, что музыканты не имеют права брать своих девушек на гастроли, при условии что их игра от этого не пострадает. Потом уже Кит Джаррет то же самое проделывал, когда был в моем оркестре. Его жена ездила с нами, и он начинал играть какое-то дерьмо, которое казалось ему страшно крутым, и они со своей калошей смотрели друг на друга, будто в мире происходит что-то самое важное. Но мне все это казалось ужасной лабудой, просто Кит манерничал, и пришлось сказать ему, что я от этого не в восторге. И он прекратил этим заниматься.

Я в то время пересмотрел свой взгляд на многие вещи, например на свой гардероб. Мне приходилось выступать в клубах, где всегда было страшно накурено, и дым въедался в ткань моей одежды. Плюс все стали одеваться на концерты неформально, во всяком случае, все рок– музыканты, и это на меня тоже повлияло. Чернокожие были в моде, знаешь, из-за черного освободительного движения, так что многие носили тогда африканскую и индейскую одежду. Я полюбил африканские дашики и робы, вообще более свободную одежду плюс разные индейские майки от пария по имени Эрнандо – он из Аргентины, у него бутик в Гринвич-Виллидж. У него и Джими Хендрикс в основном одевался. Я покупал у Эрнандо индейские рубахи с запахами, замшевые брюки из лоскутов от чернокожего дизайнера Стивена Берроуза и башмаки Chelsea Cobblers из Лондона (там был один парень Энди, который за ночь мог смастерить пару наихипповейших башмаков). Я отошел от добропорядочного образа Brooks Brothers и сменил свой имидж на более соответствующий духу времени. И вдруг обнаружил, что во всем этом гораздо легче двигаться по сцене. А я хотел ходить по сцене, играть в разных местах – ведь на сцене есть места, где музыка звучит гораздо лучше. Я тогда искал и находил такие места.

Глава 15

Альбом «In a Silent Way» стал началом – в 1969 году -замечательного творческого периода в моей жизни. Я окончательно раскрепостился, и в следующие четыре года музыкальные идеи били из меня фонтаном. За это время я, наверное, раз пятнадцать работал в студии и записал около десяти альбомов (некоторые из них были выпущены раньше других, но все это записи одного времени):

«In a Silent Way», «Bitches Brew», «Miles Davis Sextet: At Fillmore West», «Miles Davis: At Fillmore», «Miles Davis Septet: At the Isle of Wight», «Live-Evil», «Miles Davis Septet: At Philharmonic Hall», «On the Corner», «Big Fun», «Get Up With It». («Directions» и «Circles in the Round» вышли позже, с записями этого периода.) Эта музыка очень разная, и многие критики ломали над ней голову. Они любят навешивать ярлыки, раскладывать все по полочкам – тогда им кажется, что ты у них в кармане. Обычно они не радуются переменам – ведь приходится прилагать усилия, чтобы понять, что к чему. Когда мой стиль начал резко меняться, многие критики стали принижать меня, потому что не понимали, что я делаю. Но так как я никогда им не доверял, то продолжал делать то, что считал нужным: я развивался как музыкант.

Уэйн Шортер ушел от нас в конце осени 1969 года, и пока я не нашел ему замены, пришлось распустить оркестр. На место Уэйна я взял Стива Гроссмана, молодого белого саксофониста из Бруклина. Уэйн меня заранее предупредил, что уйдет. Поэтому, когда мы в ноябре начали работать в студии, у меня на примете уже был Стив Гроссман и я планировал прослушать его со своими музыкантами. Еще я пригласил бразильца-перкуссиониста из Бруклина Аирто Морейра. Аирто пару лет прожил в Соединенных Штатах и уже играл с Джо Завинулом в оркестре Кэннонбола Эддерли. Кажется, один из них мне его и сосватал (а вот кто порекомендовал Стива, я не помню). Аирто оказался великолепным перкуссионистом, и у меня с тех пор всегда в оркестре есть перкуссионисты. Именно Аирто убедил меня, что мне необходимо такое звучание. Поначалу, правда, он играл слишком громко и не слушал остальных. Я попросил его играть помягче, сильно не шуметь и больше прислушиваться к другим. Тогда он на некоторое время совсем стих, пришлось просить его играть чаще. Кажется, он меня боялся, а когда я ему посоветовал поменьше играть, он совсем растерялся. Но потом освоился, стал больше слушать и вступал уже в нужных местах.

За пять лет с того времени у меня в оркестре перебывало много музыкантов – и на записях, и в рабочем оркестре, – я все время искал лучшие комбинации. Я наприглашал стольких людей, что начал в них путаться, но все же у меня был основной костяк: Уэйн Шортер (даже после его ухода) и Гэри Бартц, Стив Гроссман, Аирто Морейра, Мтуме Хит, Бенни Маупин, Джон Маклафлин, Сонни Шэррок, Чик Кориа, Херби Хэнкок, Кит Джаррет, Лэрри Янг и Джо Завинул на фортепиано и электропианино; Харви Брукс, Дэйв Холланд, Рон Картер и Майкл Хендерсон на басах, Билли Кобэм и Джек Де Джонетт на ударных и три индуса – Халил Балакришна, Бихари Шарма и Бадал Рой. И еще со мной играли Сонни Форчун, Карлос Гарнетт, Лонни Листон Смит, Эл Фостер, Билли Харт, Хэролд Уильямс, Седрик Лоусон, Регги Лукас, Пит Коузи, Корнелл Дюпре, Бернард Перди, Дэйв Либман, Джон Стоблфилд, Азар Лоуренс и Доминик Гомон. Я использовал всех этих музыкантов в самых разных комбинациях, некоторых чаще, некоторых реже, некоторых, может, и всего-то один раз. Их еще в музыкальной тусовке прозвали «членами акционерного общества Майлса».

Музыка моя менялась так же быстро, как и музыканты, а я подбирал все новые комбинации, добиваясь нужного мне звучания. Джек Де Джонетт дал мне особый насыщенный грув, на фоне которого я сам просто обожал играть, а вот Билли Кобэм привнес в оркестр более рок-н-ролльный звук. Дэйв Холланд играл на акустическом контрабасе, играть с ним было одно наслаждение, но когда добавилось звучание электрогитары Харви Брукса, такое уже не получалось. То же самое происходило с Чиком, Херби, Джо, Китом и Ларри. Это был настоящий процесс созидания, с помощью музыкантов я фиксировал льющуюся из моей головы музыку.

В 1970 году меня пригласили играть на телевизионном присуждении «Грэмми». Когда я сыграл, ко мне подбежал ведущий, Мерв Гриффин, схватил за руку и стал молоть страшную чепуху. Господи, до чего же это было противно. Я чуть не вдарил этому пошлому мерзавцу в прямом эфире. Он успел отбежать, не переставая нести какую-то чушь, которую несут все телеведущие, когда им нечего сказать, – они ведь не знают – да и не хотят знать, – чем ты по-настоящему занимаешься. Просто брешут, чтобы эфир занять. Я не люблю эту лажу и потом отказывался от многих ток-шоу, кроме Джонни Карсона, Дика Кэветта и Стива Аллена. Стив – единственный из этих троих, кто хоть какое-то представление имел о том, что я делал. По крайней мере, Стив хотя бы пытался учиться на фортепиано и задавал не самые глупые вопросы.

Джонни Карсон и Дик Кэветт совсем не въезжали в мою работу: они милые парни, но полные нули в музыке. Большинству телеведущих удаются интервью со старыми, утомленными белыми личностями, непонятно откуда взявшимися. Моя музыка была этим ребятам не по зубам, их уши воспринимали разве что Лоренса Уэлка. А в те времена все эти телеведущие осмеливались пригласить черного только в том случае, если он может скалиться и строить из себя клоуна, как Луи Армстронг. Вот это им было по душе. Видит Бог, я любил Луи-трубача, но мне было противно смотреть, как он гримасничает, чтобы угодить всем этим вялым белым. Господи, как же я ненавидел его, когда он этим занимался, он ведь классный, он переживал за чернокожих, он был просто хорошим мужиком. Но оставшийся после него образ – это как он ухмыляется на телеэкране.

Я знал – если пойду на такое шоу, придется высказать всем этим мерзавцам, что сами-то они вообще никуда не годятся, но я прекрасно понимал, какая бы последовала реакция. Так что по большей части я такие мероприятия избегал. Со временем даже шоу Стива Аллена чересчур побелело и поглупело, невозможно было в нем участвовать. Я и пошел-то только потому, что уважал Стива. И был знаком с ним долгое время. Но он очень средне заплатил мне – по расценкам профсоюзов. Тогда я вообще перестал ходить на эти представления, чем была недовольна «Коламбия» – они считали, что все эти шоу повышают продажу пластинок.

В 1970 году из Вьетнама, пробыв там пару лет, вернулся мой сын Грегори. Он сильно переменился. И с этого момента приносил мне одни неприятности и головную боль, к тому же, пока он жил со мной, на него уходила прорва денег. В конце концов он переехал на верхний этаж в моем доме на Западной 77-й улице, в одну из свободных квартир. После Вьетнама он то и дело влипал в какие-нибудь истории. Грегори и его брат Майлс IV были для меня одним большим гимором. Я их обоих люблю, но я в них страшно разочарован, и это все, что я могу о них сказать. Их сестра Черил закончила Колумбийский университет и вернулась в Сент-Луис, сделала меня дедушкой, работает там учителем. Ею я доволен. Но вообще дети могут стать огромным разочарованием для своих родителей, и два моих старших сына – это сплошное разочарование. Может, они со своей стороны тоже разочаровались во мне – из-за того, что я на их глазах так грубо обращался с Франсис. Но как бы ни складывались обстоятельства, они должны сами строить свою жизнь, потому что в итоге только они и могут это сделать. Грегори был неплохим боксером и выиграл несколько чемпионатов в армии, но я не хотел для него боксерской карьеры, и это было моей ошибкой. Сейчас я могу только сожалеть об этом и надеяться, что мои сыновья еще сделают в своей жизни что-то путное.

К 1970 году я в общей сложности зарабатывал 350—400 тысяч долларов в год – на акциях, альбомах, гонорарах и выступлениях. Я переоборудовал свой дом, все у меня там теперь было в кривых линиях и окружностях, по крайней мере, на тех двух этажах, что я занимал. Создавал мне весь этот интерьер мой друг из Лос-Анджелеса Ланс Хей. Мне хотелось, чтобы все было круглым, чтобы не было углов и чтобы был минимум мебели. Он начал с ванной комнаты – отделал ее под черный мрамор, с бассейном и трехъярусным, с кривыми линиями, потолком, к тому же покрытым штукатуркой в форме сталактитов. Вместо окна Ланс сделал иллюминатор. Господи, это был просто отпад, и я поручил ему ремонт во всем доме. Кухня стала цилиндрической формы, в дереве и мраморной плитке. Ланс наставил там оттоманок, возвел арки в средиземноморском духе, отделал пол плитками и постелил синие ковры. Мне показалось это очень красивым. Напоминало какое-нибудь уютное местечко на Средиземном море, а не Нью– Йорк. Когда кто-то спросил меня, зачем я все это сделал, я ответил: «Надоело жить среди обстановки в стиле Джорджа Вашингтона». Мне хотелось спускаться по круглым ступеням, а не по квадратным с углами. Мне кажется, что моя тема «Circle in the Round» выражала это мое желание.

Той весной я записал альбом «Jack Johnson» – саундтрек к фильму о жизни этого боксера. Сначала эта музыка писалась для барабанщика Бадди Майлса, но он не явился за ней. Когда я писал эту мелодию, я ходил в спортзал Глисона и тренировался там с Бобби Маккилленом, который, став мусульманином, называл себя Роберт Аллах. В общем, я в этой музыке представлял себе движения этого боксера – тот шаркающий звук, который производят боксеры. Это как танцевальные па или как звук поезда. Правда, мне это действительно напоминало поезд, который едет со скоростью восемьдесят миль в час, и ты все время слышишь один и тот же ритм колес, который они производят, касаясь рельсов, – плоп-плоп, плоп-плоп, плоп-плоп – так стучат колеса, мчащиеся по желобкам в рельсах. Этот образ поезда стоял у меня в голове, когда я думал о великих боксерах Джо Луисе или Джеке Джонсоне. Когда видишь, как на тебя идет тяжеловес, это напоминает поезд.

Потом в процессе этой работы меня мучил вопрос – достаточно ли «черна» моя музыка, достаточно ли в пей черного ритма, можно ли передать ритм движения поезда как черный ритм, стал бы Джек Джонсон танцевать под эту музыку? Ведь Джек Джонсон любил ходить на вечеринки, любил повеселиться и потанцевать. Название одной из мелодий, «Yesternow», придумал Джеймс Финни, наш общий с Джими Хендриксом парикмахер. В общем, музыка отлично легла на фильм. Но альбом не имел успеха. Не было никакой рекламы. Мне кажется, потому, что под эту музыку можно было танцевать. И в ней было много из того, что играли белые рок-музыканты, так что, по-моему, белым было совсем ни к чему, чтобы черный джазмен взялся создавать такую музыку. К тому же критики не могли сообразить, куда ее определить. В общем, «Коламбия» не стала этот альбом рекламировать.

Многие рок-музыканты слышали этот диск, но никто из них не высказался о нем публично, хотя ко мне они подходили и говорили, что он им очень понравился. В начале 1970 года я записал «Duran» – как мне показалось, настоящий хит, – но «Коламбия» выпустила эту запись намного позже – в 1981 году. «Duran» был назван в честь Роберто Дюрана, великого панамского чемпиона по боксу.

В начале лета в моем рабочем оркестре на двух электропианино играли Чик Кориа и Кит Джаррет, и оба играли на отрыв. Они были у меня одновременно около трех или четырех месяцев. Вообще-то у Кита была своя группа, но это нам не мешало, потому что мы так составляли графики выступлений, что они не совпадали, и Кит мог играть на два фронта. Мне кажется, Чик не был в восторге от идеи о двух фортепиано, но мне лично он ничего не сказал. Я знал репертуар Кита до его прихода ко мне и хорошо представлял его возможности. До меня он ненавидел электронику, но потом стал мыслить по-другому. И еще Кит обрел у меня большую свободу выражения и научился играть в разных стилях. В мае он записался с нашим оркестром в студии, а потом поехал с нами на гастроли.