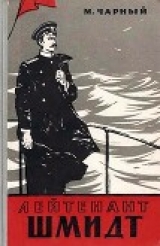

Текст книги "Лейтенант Шмидт"

Автор книги: Марк Чарный

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)

Утешение приходило, когда начинало штормить. Караульные «армяки» в шторм мигом теряли всю свою спесь и становились жалкими, несчастненькими. Однажды в декабре разгулялся такой шторм, что плавучую тюрьму целые сутки кидало, как мяч. Матросы с веселым шумом катались по трюму от борта к борту. Но еще больше смеха и шуток вызывали «армяки», которые ползали по палубе, держа винтовку в окоченевших руках, стонали, мычали, до крови кусали губы. Некоторых закачивало до полусмерти, хотя во время шторма караульных часто сменяли.

А матросы еще подначивали:

– Га, шкуры, моряна вывернет вам чугунные желудки! Будете знать, как соваться на флот…

В бешеной злобе «армяки» щелкали затворами и стреляли. Но трюм был защищен стальной броней.

Доставалось караульным и от матросов из команды «Прут». Убирает прутовец палубу и сунет, как бы невзначай, шваброй в рожу караульному:

– У, сахарники! Человекогубители!

Загнет еще по-морскому да распроклятого Чухнина недобрым словом помянет.

– Сахарники! За два куска сахару в людей стреляли… Палубу только поганите своими кровавыми сапожищами…

Прошло почти три месяца трюмной жизни. Лица у арестантов побледнели. Мучила неизвестность. Что со Шмидтом? Гладков и Частник снова и снова пытались найти и понять причины трагической неудачи восстания. Частник привык оперировать моральными категориями и сейчас объяснял все тем, что свет правды еще не дошел до большинства народа, но дойдет, не может не дойти. Но Гладков, который был участником социал-демократических кружков, еще до службы в флоте читал ленинскую «Искру» и знал о спорах между меньшевиками и большевиками, не мог удовлетвориться этим общим объяснением. Ведь вот на «Ростиславе» шесть раз поднимали и спускали красный флаг. Разве там мало было людей, до которых уже давно дошел свет правды, как говорит Частник? Большинство матросов, огромное большинство, горит огнем ненависти к старой жизни, к этому строю мордобоя и унижения. А все же… Организация! Слово вспыхнуло, как яркий свет маяка. «Организация, организация, – повторял про себя Гладков. – Разве партия не учит нас этому? Уметь управлять своими силами… Ох, если бы в ноябрьские дни была на месте матросская «Централка»! Если бы Александр Петров и другие опытные друзья…»

И Гладков мучительно раздумывал над ошибками, которые допустили они, очаковцы, и вообще восставшие матросы. Подумать только: схватили коменданта крепости Неплюева, а потом сами же выпустили его через несколько часов. А он и повернул всю крепостную артиллерию, повернул против восставших…

Антоненко по-прежнему грустил о своих сыновьях, и странно было видеть, как этот гигант таял под тяжестью навалившегося на него горя.

Заметно осунулись и остальные арестанты. Шутка ли – три месяца быть заживо погребенными в этой трюмной могиле. Хоть бы глоток свежего воздуха!.. Гладков постучал в люк и потребовал караульного начальника. Даже каторжным полагается прогулка, а ведь матросы еще не были под судом. Впрочем, ссылаться на закон тут было все равно, что взывать к совести Чухнина или Думбадзе. В прогулках отказали.

– Что ж, пошумим… а там посмотрим, – тихо, словно между прочим, сказал Симаков.

И очаковцы твердо решили бороться за свои права всеми возможными в их положении средствами.

Однажды плавучую тюрьму повернуло ветром так, что ее левый борт оказался параллельным Приморскому бульвару. Матросы кинулись к иллюминаторам. По бухте сновали шлюпки, катера, вельботы. На Графской пристани было полно народу. Жизнь! Арестанты, оторванные от жизни, всегда удивляются; обнаруживая, что и без них жизнь продолжается, как будто ничего не случилось. Скажи, шлюпки… скажи, солнце… По Приморскому бульвару плавно ходят женщины… Жизнь!

Узники открыли иллюминаторы и закричали:

– Спасите! Душат нас! Спасите!

Погода была солнечная, ясная, легкий бриз донес эти крики до берега. На Приморском бульваре, Нахимовском проспекте и на Северной стороне останавливались люди, собирались толпы. Все указывали на бухту, где мрачной громадой покачивался «Прут». Такой большой стихийной демонстрации еще не было после подавления восстания.

Разгневанные тюремщики решили отомстить арестованным матросам. Были открыты пожарные трубы, находившиеся в трюме. Со всех сторон хлынула вода. Скоро в трюме не осталось ни одной сухой вещи – ни тюфяка, ни одеяла, ни одежды. Люди промокли до костей. Предусмотрительное начальство выключило паровое отопление, чтобы промокшие узники не смогли быстро отогреться.

Демонстрация обошлась недешево. Многие заболели, а у некоторых, например у Карнаухова, простуда перешла потом в туберкулез.

– Неплохо мы пошумели, право слово, – говорил неунывающий Симаков. – Настоящий принципиальный шумок. Ранговой сволочи наступили на мозоль.

Однажды в полночь арестантов разбудил сильный луч электрического света, ворвавшийся в люк. Вошли неизвестные люди в штатском.

– Мы ваши защитники, – сказали они.

Это была первая весточка с воли. Матросы отнеслись к адвокатам несколько настороженно и все-таки обрадовались. От защитников матросы узнали, что Шмидт в очаковской крепости, что судить их будут вместе и что всю вину Шмидт берет на себя.

В начале февраля узникам объявили, что их повезут в Очаков на военно-морской суд. Видимо, следствие было закончено. Стараясь вообразить себе предстоящий суд, каждый снова и снова перебирал в памяти вопросы следователя, который пытался не столько выявить то, что было, сколько приписать и раздуть то, чего не было.

– Помнишь Пантюху… Коровина? – задумчиво спросил Карнаухова Антоненко. – Подколол он меня, сукин сын, здорово подколол…

Карнаухов помнил Пантюху – последнего человека на «Очакове», труса, лодыря, наушника, к тому же нечистого на руку. Пантюхе не раз здорово попадало от матросов за отлынивание от работы и за доносы. Спал он в кубрике рядом с Антоненко, и добродушному Самсону иногда приходилось спасать его от кулаков разгневанных матросов.

Когда Пантюху снова поймали на какой-то мелкой краже, матросы вовсе перестали разговаривать с ним. Пнут только иногда ногой, как паршивую собаку.

Но Пантюха словно не тяготился этим. Только бы кормили да не сильно били. Он любил сытно поесть, а на берегу выпить и приударить за какой-нибудь мамзелью, не слишком дорогой.

Пантюху арестовали вместе с другими очаковцами, и он сидел с ними в 31-м экипаже, где опять устроился возле Антоненко. Потом его почему-то выпустили.

Теперь, вспоминая вопросы военного следователя и обвинения, которые ему предъявили, Антоненко удивлялся: откуда следователь может знать о событиях, при которых как будто не было свидетелей? Например, Антоненко пересчитывал на «Очакове» снаряды, прикидывая, сколько можно будет послать в чухнинцев… Нет, свидетель тогда был – Пантюха.

Припоминая многие вопросы в ходе следствия и сопоставляя их с событиями на «Очакове» и разговорами в 31-м экипаже, Антоненко вдруг отчетливо увидел подлую въедливость и принюхивание Пантюхи. Впрочем, скоро и защитник подтвердил, что против Антоненко дает показания свидетель Коровин.

От досады Самсон был готов кусать себе пальцы. Не то обидно, что свободно ходит по земле еще один мерзавец, а то, что он, Антоненко, оказался таким зеленым дурнем.

XX. Свидание в каземате

Оставшись один, Шмидт снова затосковал. Женя был наконец на свободе. Чувствуя себя виновным перед мальчиком, он крепился изо всех сил, старательно скрывал от него свое смятение. Кажется, это удалось. Женя был по-детски спокоен рядом с отцом, отлично спал и был уверен, что в освобожденной России его отец будет играть великую роль. Словно смертная казнь не угрожала ему с такой железной неизбежностью, с какой январь следует за декабрем.

Теперь не было нужды таить свои чувства. И тоска так грубо сдавила его холодными тисками, что, казалось, сердце не выдержит. Шмидт рванул ворот сорочки, дрожащей рукой чиркнул спичкой. Почему 15 ноября он не погиб там, на мостике «Очакова»? Какая сила сохранила его под ураганным огнем? Как легко и почетно умереть в бою! Но с беспощадной ясностью мысли он тут же понял, что дело не в почете. В самом страшном бою у человека всегда остается, пусть ничтожная, надежда, что он будет жить. А здесь надежды никакой. Статьи царского закона и чухнинское правосудие предрекают одно. Конец – дело нескольких недель.

Эта мысль о близком конце была так страшна, что не укладывалась в мозгу. Происходило автоматическое переключение. И Шмидт вспоминал, как Женя уходил из каземата. Как он торопился. Как жалел, что тетя Ася привезла ему форму, а не штатский костюм и шляпу. Снова переживая минуты расставания, Шмидт отметил, что Женя, кажется, едва взглянул на отца – так он торопился на волю.

Ах, сын, сын! Шмидт любил своего единственного сына и надеялся, что ему удалось воспитать в Жене незыблемую честность и порядочность. Но иногда он с испугом замечал в нем намеки на знакомые черты, которые отравили ему супружескую жизнь: эгоизм, сухость души, какую-то жестокую спесь, отсутствие идеалов. Жена! Проклятие наследственности – неужели оно погубит Женю?

Петр Петрович был измучен. Он бранил себя за мнительность, несправедливость к собственному сыну, за отчаяние, которому не мог не поддаться. Мысли о жене, тронув его старую, но уже затянувшуюся рану, сменились раздумьями о Зинаиде Ивановне.

Зинаида, «бронированная» Зинаида, застрахованная в ненавистном «страховом обществе рассудка», но все же славная, любимая, желанная. Забыть его, отречься от него она не могла, нет, нет, не могла. Может быть, она больна, а может быть, переменила адрес, уехала и не получает писем? Но теперь Аня и Женя разыщут ее, обязательно разыщут. Как не хватает ее писем! Старые, читанные-перечитанные письма сгорели на «Очакове». Но он так хорошо помнит их, что видит и сейчас каждый листок, каждую строчку.

И он опять садится писать Зинаиде Ивановне. Писать ей – уже счастье. Может быть, это письмо она получит к Новому году. И вот мысль: «Когда будет без четверти 12 ночи под Новый год, думай обо мне и так думай, пока не пройдет полночь. Я тоже здесь в каземате буду думать о тебе в это время, и если даже наши часы расходятся немного, то все же будут такие минуты, когда мы наверное будем единовременно думать друг о друге».

Он просил ее подробно написать, где и как она встретила Новый год. Вероятно, будет много народу, ей будут мешать думать о нем, но она все-таки должна думать. Пусть она напишет, в каком платье встречала Новый год. Он хотел бы, чтоб она надела серое платье. В одном из писем Зина писала о вечере удивительного душевного взлета, когда она особенно ясно почувствовала, что любит далекого, почти неизвестного лейтенанта. Тогда она была в сером платье. С тех пор это серое платье казалось ему частью самой Зинаиды Ивановны. Может быть, она сфотографируется в этом платье и пришлет ему снимок?

Ему становилось больно от таких обычных, жизненных желаний. Ведь жизни-то скоро не будет! Жизни, жизни… «Голубка моя, если суждено мне прекратить жизнь, забудь, забудь скорей меня. Пусть тогда все, что протекло в нашей с тобой жизни-переписке, пусть все это отойдет от тебя, как сон, и не налагает страданий на твою осиротевшую душу, забудь тогда и живи. Живи, моя радость, пусть Новый год отстранит от тебя тяжесть жизни и пошлет радость и счастье в твою душу. Если же я останусь жить, то не забывай меня, тогда будь со мной, тогда мы, соединясь, встретим бодро все беды жизни и в самой тяжести и невзгодах будем счастливы. С Новым годом, Зина. Твой Петруся».

Зинаида Ивановна не заболела. Не переменила адреса. Она была оглушена.

Когда 12 ноября пришла телеграмма: «Вышел в отставку, на днях приеду Киев», она испугалась предстоящей встречи. Два тома Лассаля, переплетенных в красную обложку, лежали на письменном столе. В столе была заперта толстая пачка писем лейтенанта Шмидта. Все четыре месяца переписки! Зинаида Ивановна жила в таком умственном и нервном напряжении, что за это время стала, кажется, вдвое старше. Но ведь это только переписка! Не так уж трудно понять, насколько отличается реальная, живая встреча от знакомства на расстоянии. Каков он, не в письмах, а в действительности? Она помнила только его крутой, чистый, умный лоб, его мягкие, добрые глаза.

Какой покажется ему она? Судя по всему, лейтенант Шмидт не лишен воображения. Что будет, когда его воображение столкнется с реальностью?

Четырнадцатого ноября ее взволновала новая телеграмма: «Выезжайте немедленно Одесса Севастополь. Рискуем никогда не встретиться». Совершеннейший сумбур. Не заболел ли он? В последнем письме он сообщал, что не спал несколько ночей, много работает, просидел у письменного стола четырнадцать часов кряду. В ответном письме она заботливо порекомендовала ему бром.

Но чувство, опережая мысль, подсказывало ей, что происходят чрезвычайные события. И это чувство толкало ее вперед, навстречу этому загадочному, не совсем понятному, но уже ставшему ей близким человеку. И она собралась ехать ближайшим поездок. Но опять железнодорожная забастовка.

Зинаида Ивановна вернулась к себе в смятении, полная тревожных предчувствий. Письма больше не приходили. Телеграммы тоже. В разгар забастовки не выходили и газеты. Самые страшные слухи обгоняли друг друга. Наконец появились газетные телеграммы. В Севастополе восстание. Крейсер «Очаков». Во главе Шмидт. Шмидт. Шмидт. Шмидт. Калейдоскоп разноречивых телеграмм. Зинаида Ивановна напрасно пыталась увязать в сознании эти слова – «восстание» и Шмидт. Как, неужели? Скромный вагонный спутник с добрым светлым взглядом и – красный адмирал, который возглавил восставший флот… Неужели это тот же Шмидт?

Она достала заветную пачку писем, лихорадочно перечитывала одно за другим. Неужели она не заметила никаких предзнаменований? Но она и теперь ничего не находила. Только доброта, участие, рвущаяся наружу жажда нежности, любви и ничего похожего на то, что волнует сейчас всю Россию.

Говорят, в Севастополе много жертв. Господи, что же со Шмидтом? По одним сообщениям – он бежал, по другим – убит, по третьим – утонул. Хоть бы узнать правду… Зинаида Ивановна знала об энергичной работе Шмидта в городской думе в октябрьские дни и написала письмо городскому голове, умоляя его сообщить о судьбе Шмидта. Городской голова ответил, что ничего не знает. То ли он действительно не знал, то ли был настолько испуган, что боялся сообщить.

Прошло некоторое время, и сообщения газет стали более единодушными и достоверными: Шмидт жив и вместе с сыном находится в каземате очаковской крепости, красному лейтенанту грозит смертная казнь.

Почти все газеты заполнены откликами на севастопольские события. Вся Россия, все мыслящее и чувствующее в стране принимало близко к сердцу трагедию Севастополя. Предать смертной казни Шмидта и его товарищей – значит расправиться с лучшими русскими людьми, которые хотели только свободы и счастья родине. Казнить Шмидта – значит положить на плаху честность и благородство.

Наиболее дальновидные из людей, близких к трону, понимали, что казнь Шмидта – это опаснейший вызов народу и может обернуться против самих же правящих верхов. Имя Шмидта становилось символом, легендой.

Какое отношение имела скромная киевлянка Зинаида. Ивановна к легендарной славе Шмидта, к севастопольской трагедии, которая стала трагедией всей России? Взволнованная и растерянная, она не знала, что делать. Ее личное, интимное вдруг оказалось в свете огромных событий. И она никак не могла совместить героя своих мечтаний и писем с этим лейтенантом Шмидтом, о котором вдруг заговорила вся страна. Ехать к нему, требовать свидания ей и в голову не приходило. Какие у нее права? Кто ее послушает? Не жена, не невеста, не любовница. Корреспондентка? И чина такого нет не только в семейных и гражданских кодексах, но даже в романах. Ей оставалось лишь неизбывное горе наедине, смятение над газетным листом, страх перед нависшим, как дамоклов меч, вопросом: что же будет? Что же будет?

И вдруг письмо. Розовый конверт, штемпель. Она дрожащими пальцами разорвала конверт, узнала знакомый, родной почерк. «Каземат очаковской крепости». Строки задрожали, запрыгали, поплыли. Собравшись с силами, Зинаида Ивановна снова взялась за письмо. Ну да, это он. Его голос, его милая манера, доброта и ум. Подробный рассказ о восстании, о жизни в каземате и об ожидании… смертной казни. И он говорит об этом так же естественно, просто и спокойно, как говорил когда-то о совместном чтении Герцена.

Теперь застенчивый, любящий лейтенант четырехмесячной переписки и красный лейтенант Шмидт, о котором говорила и печалилась вся Россия, слились в ее сознании в один образ. Как в стекле фотоаппарата, двойное изображение вдруг стало отчетливым и резким. Страшно отчетливым.

Зинаида Ивановна зарыдала.

Наступали рождественские праздники. Не зная, куда себя девать, не желая оставаться в своем кругу, где все в эти дни будут веселиться, Зинаида Ивановна уехала к друзьям в городок Ромны. На станции, в вагоне, кажется, в самом воздухе не смолкало имя Шмидта. А 30 декабря телеграмма: «Очень прошу срочно приехать в Киев. Избаш». Избаш… Да это же сестра Петра Петровича! Зинаида Ивановна почувствовала, что кто-то бросает ей спасательный круг. Она немедленно выехала в Киев.

Да, это Анна Петровна. Зинаида держала ее за руки и искала в лице Петины черты. Какое изможденное у нее лицо, сколько в нем муки… Если бы Зинаида Ивановна была спокойнее, она, вероятно, уловила бы во взгляде Анны Петровны не только страдание, но и тревожное любопытство: так вот она какая, эта женщина, так уверенно овладевшая сердцем и помыслами брата…

Но надо было торопиться. Анна Петровна привезла четыре письма Шмидта и его настойчивую мольбу: приехать. Он хочет видеть Зинаиду во что бы то ни стало. Если это последнее свидание перед смертью, то тем более… Ведь она поедет?

Обе женщины заплакали.

Они выехали в канун Нового года. Из Одессы Анна Петровна отправилась в Севастополь снова хлопотать по делу, Зинаида на пароходе поехала в Очаков. В Одессе Зинаида Ивановна купила корзину цветов – гиацинты и ландыши. Цветами скрасить последние часы человеку, идущему на казнь?

Через несколько часов на горизонте показался Очаков. Вдруг публика на палубе зашевелилась, все перешли на один борт. Вот остров, на котором держат в каземате лейтенанта Шмидта. Что-то тусклое, бледное едва виднелось над водой. Маяк. На всем земном шаре нет такого грустного маяка.

Пароход круто повернул к очаковскому берегу, оставив остров в стороне, и остановился на рейде. Подошла унылая фелюга, в нее спустились два жандарма, несколько солдат, три бабы. С замирающим сердцем сошла в нее и Зинаида Ивановна.

В этом городе все вызывало у нее ужас. И сам город (одна улица приземистых домиков), и пропахшая тухлятиной единственная гостиница «Номера Таковенко», и розовый жандармский ротмистр Полянский.

Стоял январь, но снега не было, и колеса извозчичьей таратайки оглушительно дребезжали по мерзлой земле – того и гляди, сбежится весь Очаков. Но кругом ни души. Зинаида Ивановна съежилась от страха. Этот ископаемый извозчик, вымершая и вымерзшая улица, мрачные форты крепости, а рядом в каземате томится человек, о котором с тревогой и любовью говорит вся страна. Все так страшно, дико, словно каким-то колдовством ее перенесло в средневековье, в эпоху чумы, голода и мора.

Ротмистр улыбается, предлагает стул, и это тоже странно и страшно. Улыбкой он прикрывает решительный отказ. Да, он что-то слышал, военно-морской прокурор как будто разрешил свидание, но сам он ничего сделать не может. Вот разве комендант крепости генерал Григорьев…

– Может быть, вы передадите Шмидту евангелие, – робко попросила Зинаида Ивановна.

Опять любезная светская улыбка:

– Нет, к сожалению, никак не могу.

– Прошу вас, сообщите Шмидту, что я уже здесь… Это его обрадует.

– Помилуйте, как можно?.. Зачем ему лишние волнения?

Кик во сне Зинаида Ивановна попрощалась и отправилась на другой конец города, к коменданту.

У генерала Григорьева большие теплые комнаты, ярко натертые полы, в углу щедро украшенная елка. По случаю святок генерал настроен добродушно и склонен потерять несколько минут, чтобы спасти заблудшую душу, тем более, если имеешь дело с молодой хорошенькой женщиной…

– Да, да, я слыхал, – басит он, борясь с икотой, – какие-то письма, странная переписка… А вы знаете, что он – госу-дар-ствен-ный преступник? Да-с…

– Для меня он не преступник.

– Я все знаю, да, и порицаю вас, порицаю. Подумайте, вы еще ребенок, а с кем вы связали свое имя, куда идете – знаете?

Зинаида Ивановна покачала головой, отклоняя непрошенные советы, и снова потребовала обещанного свидания. Действительно, генерал слышал о разрешении прокурора, но до сих пор не имеет официального подтверждения.

– Тогда разрешите пока передать евангелие…

Генерал взглянул на протянутую ему книгу.

– Много подчеркнутых мест… Нельзя.

– Я привезла цветы… разрешите передать…

– Какие цветы? – багровая – шея генерала врезалась в воротник кителя.

– Гиацинты и ландыши… Может быть, они скрасят…

Генерал фыркнул.

– Цветы… Да они ведь с корнями! Нельзя.

– Если нельзя с корнями, я срежу…

Святочное благодушие исчезло. Генерал начал раздражаться. И так этому государственному преступнику кадят во всех либеральных газетах, а тут еще цветы… Нет, нет, нет. Нельзя. Он поднялся с кресла, давая понять, что разговор окончен.

Зинаида Ивановна ушла. Ее качало от усталости и отчаяния. Ночь. Пронзительный ветер с моря. И вдруг красный свет – маяк! Это его свет, это маяк Шмидта. Вдруг ей пришло в голову послать телеграмму Анне Петровне в Севастополь. Ведь свидание обещано, все об этом знают, почему же…

Утром пришел ответ, что разрешение будет. Кончился еще один томительный день. Вечером в дверь комнаты Зинаиды Ивановны постучали. Вошел жандарм.

– Ротмистр приказали передать, чтобы завтра к шести утра были готовы. Они заедут за вами для свидания с лейтенантом Шмидтом.

В шесть часов было еще совсем темно. Январское утро только подкрадывалось откуда-то из-за моря. Тускло горели очаковские фонари. С моря дул резкий ветер. Дрожа от холода и волнения, Зинаида Ивановна спустилась вниз и села в экипаж. За ней вошел ротмистр Полянский. Оказывается, на передней скамейке уже сидят двое. Жандармы?

С грохотом промчались по утопавшему во мраке и тишине городу, проехали по дамбе. Размеренный стук машины – катер. На нем матросы и солдаты. Они с удивлением уставились на необычного пассажира – женщину, окруженную жандармами.

Свет каюты несколько смягчил тревогу. С уже знакомой предупредительностью Полянский сказал:

– Сударыня, будьте любезны, покажите, что находится в вашей сумочке и карманах.

Носовой платок в сумочке не вызвал подозрений, карманы были пусты. Господи, но почему же катер не отправляется?

Катер чем-то нагружали. Потом оказалось, что ночью бухту затянуло ледком. Необходима помощь ледокола. Препятствия возникают, как по воле рока. Чувствуя себя арестованной, Зинаида Ивановна попросила разрешения выйти на палубу.

С палубы был ясно виден маяк. Тот самый маяк, что находится у окна шмидтовского каземата. Как Петр Петрович? Как произойдет эта встреча, такая необыкновенная после удивительного знакомства? Оказывается, ротмистр все-таки предупредил Шмидта о приезде Зинаиды Ивановны.

Катер отчалил, когда рассвет уже ворвался в темноту ночи. Минут через двадцать он был у острова.

– Крайние два окна, – проговорил Полянский. И напомнил: – Во время свидания никаких политических вопросов, события в Севастополе не затрагивать.

Взгляд Зинаиды Ивановны не отрывался от двух крайних окон. В одном открыта форточка. Кажется, за решеткой голова…

Разворачиваясь, катер застучал сильнее и наконец причалил. Спустили трап. Остров был занесен снегом. Увязая в снегу, Зинаида Ивановна спешила за жандармами. Часовые вытягивались перед ротмистром. Загрохотали большие замки.

– Ну вот, ну вот… Наконец-то…

Это Шмидт. Он протягивает руки, и Зинаида Ивановна падает в его объятия.

Оба молчат, боясь разрыдаться. Шмидт первый овладевает собой:

– Садитесь… Что же вы не садитесь?.. Я вас плохо принимаю, совсем растерялся.

Двое жандармов уселись на табуретках у двери. Ротмистр прошел в глубь каземата. Шмидт не выпускал руки Зинаиды.

– Думала ли ты, что сорок минут в вагоне приведут тебя сюда? Прости, я говорю «ты», но, кажется, имею право. Имею, да? В моем положении…

Лицо Шмидта иссечено морщинами, пожелтело, голубые глаза поблекли, в них застыло страдание. Зинаида Ивановна хочет как-то утешить его, но говорит:

– Успокойтесь, Петр Петрович… Все будет хорошо…

– Будет, будет…

Ироническая улыбка тронула его губы. Ирония словно придала ему силы.

– Стоит ли говорить о том, что будет. Даже думать вряд ли стоит. Вот что сейчас… Дай-ка я погляжу на тебя. Бедная моя, бедная… Ты и в вагоне боялась говорить со мной, и в письмах все оглядывалась. Инстинкт предупреждал. Куда я привел тебя?

Из груди Шмидта вырвался стон, голова упала на столик.

Зинаида Ивановна оглянулась на сидевшего рядом ротмистра и положила свои руки на дрожащие руки Шмидта. Он поднял голову. Пересиливая себя, заговорил об Анне Петровне, спросил, как Зинаида встретилась с нею. Говорил и, не отрываясь, смотрел на руки Зинаиды Ивановны, гладил их снова и снова…

– Да, Асины дети… Она их совсем покинула… и все из-за меня, из-за меня…

И умолк. Все сказано сейчас глазами Шмидта, его изумленным и благодарным взглядом, устремленным на Зинаиду Ивановну. Серое платье… то самое…

Зинаида Ивановна не могла не оглядываться на ротмистра. Присутствие жандармов связывало ее слова и движения. Шмидт догадался и пришел ей на помощь.

– Воображаю, как господину ротмистру дико слушать наш разговор… – попытался усмехнуться Петр Петрович.

Полянский охотно ответил:

– Приблизительно я знаю ваши отношения…

– Ах, знаете… Вот видишь, Зина, они все знают, служба такая… Я надеюсь, вы не будете мешать нашим свиданиям.

– Не от меня зависит.

Шмидт не спускал глаз с Зинаиды.

– Все зависит, вероятно, от тебя. Да, от тебя?.. Свидания будут каждый день, каждый день, скажи, да?

Зинаида Ивановна спросила об обвинительном акте, о защитниках.

Ах, обвинительный акт? Еще не вручен… Защитники? Он не знает. И вообще ему не хочется говорить сейчас об этом. Он весь поглощен созерцанием, растворился в нем. Какое счастье видеть, чувствовать эту руку…

Свисток. Ротмистр поднялся. Еще свисток. Это зовет катер. Свидание закончилось. Зинаида Ивановна вышла, и Шмидт упал на жесткую койку.

Но тут же вскочил и зашагал по камере крупным нервным шагом.

Он ни о чем не думал. Он не мог сосредоточиться ни на одной мысли, весь поглощенный необыкновенным волнующим чувством До сих пор он только воображал себе Зинаиду Ивановну и теперь не мог разобраться в своих чувствах. Реальная, живая, осязаемая – сливается ли она с тем образом, который он создал за полгода ожиданий? Это была она и не она. Может быть, даже лучше.

Как прекрасны ее руки! Он до сих пор чувствует их прикосновение. От серого шерстяного платья исходило такое чудесное тепло. Как отрадно видеть ее всю, каждое ее движение, эту опущенную голову, испанские глаза… Как отрадно слышать ее тихий, дрожащий от волнения голос. Да, теперь ясно: без нее нет для него жизни. Зинаида… Она стала частью его души. Без этой женщины – холод, ночь, смерть. С нею – свет, счастье, жизнь.

Шмидт с удивлением заметил, что после свидания прошло уже несколько часов. А он все ходил из угла в угол и все думал, все наслаждался счастьем. Снова и снова, в сотый раз ощущал каждое ее прикосновение.

О, он мог бы дать ей счастье! Все его лучшие порывы, вся нерастраченная нежность были бы отданы ей. Заживут все раны, и прошлое останется только испытанием, которое очистило и укрепило душу.

Придет ли она завтра? Ротмистр сказал «не знаю». В жандармских устах это отказ. Сколько должно быть железного равнодушия, чтобы отказать в таких условиях! Хотя бы три свидания подряд, чтобы привыкнуть друг к другу, чтобы она освободилась от этого страха, который связывает ее уста и движения. Как он неосторожно сказал: «Все зависит от тебя». Ах, как глупо, как грубо! Зинаида могла увидеть в этом упрек, обвинение… Эти слова причинили ей боль, а она и без того страдает.

Шмидт стремительно подошел к столику. Немедленно, тотчас же написать ей, объяснить. Строки ложились вкривь и вкось, перо насквозь протыкало бумагу. Он начинал снова и снова, пока не вошел в обычный ритм:

«Мы почти не виделись с тобой никогда, и мы увидимся, чтобы не расставаться. Духовная связь, соединившая нас на расстоянии, дала нам мало счастья и много горя, но единение наше крепло в слезах наших, и мы дошли до полного, почти неведомого людям, духовного слияния в единую жизнь. В этом – таинство любви, в этом – святость брака. В этом браке нет места злу и лжи, потому что он сам есть высшая любовь и правда… Здравствуй же, жена моя любимая!»

Шмидт перечитал написанное и вздрогнул. Не письмо, а молитва. Ну и пусть. Так говорит его душа. И тотчас же он с болью вспомнил, что это письмо придется передать в руки жандарма. О, ч-черт… Петр Петрович заскрежетал зубами от обиды и унижения. Но разве он не убедил себя, что к жандармам следует относиться как к нелюдям, как к решеткам на окнах? С ними приходится считаться, но обижаться на них нелепо. Все равно, он будет продолжать.

«Не знаю, Идочка моя, что ты теперь чувствуешь, какими мыслями и ощущениями полна после нашего первого давно жданного свидания. Я же не могу разобраться в себе… Знаешь, Зинок, я никогда не думал, что ты так будешь тянуть меня к себе своей оболочкой, как это оказалось. В мою большую любовь к тебе закралась сегодня самая земная влюбленность. Я знал, что она рано или поздно явится, ведь не духи же мы в самом деле бесплотные. Но я не думал, что это влечение явится так быстро…

Это новое чувство, которое не могло иметь места на расстоянии, так сильно и так жизненно, оно так властно гонит прочь мысль о смерти, что мне под влиянием этого чувства смертная казнь кажется чем-то совершенно невероятным, уродливым, противоестественным и прямо несбыточным. Это и есть та «неприличная жажда жизни», о которой говорил Иван Карамазов Алеше в трактире (помнишь) – «клейкие листочки березы»… Я болезненно жить хочу, Зина, я требую жизни! Под этим наплывом счастья любви, которое ты внесла ко мне, я протестую, протестую перед всеми законами мироздания, перед небом и звездами, протестую перед вселенной против ожидающей меня казни. Ее не должно быть, ее не будет.

Мы будем счастливы, Зина, будем жить».