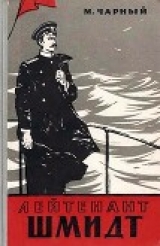

Текст книги "Лейтенант Шмидт"

Автор книги: Марк Чарный

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)

Полицейские провокаторы пустили по городу слух, будто восставшие собираются громить дома мирных жителей. Совет матросских и солдатских депутатов немедленно составил и распространил заявление: «Мы, нижеподписавшиеся, депутаты, выбранные матросами и солдатами, заявляем, что это хулиганы намеренно сеют панику. Мы войдем в город с оружием только в том случае, если хулиганы осмелятся посягнуть на жизнь и имущество граждан».

Барон Меллер-Закомельский в рапорте царю вынужден был признать: «Мятежники, сосредоточившись в районе казарм флотских экипажей и порта, держали себя довольно пассивно…» Меллер использовал эту пассивность для сосредоточения присланных из разных городов России войск.

Матросы почувствовали, что дело близится к кровавой развязке, только в самый канун событий. В праздничный шум митингов вплелась густая струя тревоги. Уже на заседаниях Совета говорили о необходимости приготовиться ко всему. Кто-то предложил пригласить лейтенанта Шмидта.

На этом же заседании известный молчун матрос Крошка выступил с речью, неожиданной для председательствовавшего Столицына и других социал-демократов.

Упершись взглядом в кудрявую голову сидевшей сбоку социал-демократки Наташи, Крошка стал выжимать из себя слова:

– Вот у нас тут бабы… то есть, извиняюсь, женщины. А женщины что… они не воюют. На корабле нельзя, чтоб бабий дух. И вообще матросам с женщиной неспособно…

Крошка предложил удалить трех женщин – социал-демократок, которые принимали участие в работе Совета и находились в помещении дивизии. Ему возражали Константин Петров и другие. Революционерок товарищей Наташу, Нину и Ольгу матросы хорошо знали по выступлениям на митингах. Их советы бывали очень полезны. Кто-то пытался отделаться шуткой:

– Да ты, брат, вояка, Крошка. Не Крошка, а прямо-таки матрос Кошка. Чем женщины помешали тебе?

Но женщинам, да и всем другим было ясно, что большинство депутатов, хоть и несколько стыдливо, соглашается с Крошкой. Женщины поднялись и покинули расположение дивизии.

Стрельба началась сразу, интенсивная, прицельная. И тут обнаружилось, что дивизия совсем не готова к бою. Никто не знал, что ему делать и где быть. Началась суета. Одни бросились со двора в казармы, другие – через задний двор и забор к выходу с территории дивизии.

Здесь снова появился на сцене Крошка.

Пятнадцатого ноября он был дежурным по дивизии. Надвинув на лоб бескозырку и гремя подвешенной сбоку офицерской саблей, ой ворвался в 28-й экипаж, где толпилось особенно много матросов. Крошка выхватил наган, выстрелил в воздух и, подкрепляя этот решительный жест не менее решительной матросской прозой, погнал людей во двор.

Здесь он выстроил матросов и коротко объявил, что тот, кто не пойдет отбиваться от драконов, достоин расстрела.

Чем отбиваться?

Во дворе находились десятки ящиков с новыми револьверами, а патронов к ним не было. Днем из артиллерийского склада успели притащить ящики с винтовочными патронами, но не хватало винтовок.

Константин Петров вспомнил, что где-то должны быть два пулемета. Побежали, нашли, притащили. Долго искали по экипажам пулеметчиков. А когда нашли, оказалось, что к новеньким пулеметам почти нет лент.

Счастливые обладатели винтовок с патронами устраивались у окон второго этажа.

Считанные винтовки против пушек и пулеметов!

Вскоре снаряд ударил в стену казармы 31-го экипажа. Другой пробил брешь в казарме 28-го экипажа. Были повреждены водопроводные трубы. Вода стала заливать казарму. Ошеломленные матросы, торопливо подбирая раненых, выбежали во двор.

– Товарищи, чего стоите? За нами!

Кому принадлежал этот голос, прорвавшийся сквозь грохот, разрывов и свист пуль? Никто не знал, но люди побежали. Они ворвались в какой-то подвал. Здесь, спокойнее, хотя канонада доносится и сюда. На ящиках, бочках, скамьях сидят, полулежат и лежат матросы и саперы. Не все они ранены, но все вышли из боя – им нечем сражаться. Они недоумевают. Что происходит в эскадре? Почему не слышен мощный голос «Потемкина»? Что с «Очаковом»?

Некоторые матросы, не склонные унывать ни при каких обстоятельствах, покуривали и награждали, нелестными эпитетами драконов и поддавшихся им «мослов», то есть пехотинцев. Кто-то передразнивал уханье орудий, демонстрируя свое презрение к драконовым пушкам.

Между тем опасность нарастала. Депутаты-руководители Совета сидели в маленькой комнатушке и ожесточенно дымили папиросами. Столы и пол были усеяны грудами листовок, воззваний, изорванной бумагой. Депутаты были бледны. Они не сомневались, что утром, как только ворвутся каратели, им не избежать расстрела. Черная борода Канторова оттеняла желтизну лица, не успевшую исчезнуть после недавнего тюремного заключения.

Канторов предлагал на рассвете выйти и заявить карателям: вы победили, но правда за нами.

Железным спокойствием было сковано лицо Касасимова, огромного, широкоплечего матроса, который медленным движением подносил ко рту папиросу.

Между тем стрельба не утихала. Лучи прожекторов шарили по дворам дивизии, по этажам экипажных казарм, помогая наводчикам и стрелкам точнее целиться по оконным проемам и дверям. Ничтожный запас патронов у восставших подходил к концу, они уже почти не отвечали, а огонь карателей, артиллерийский, пулеметный и винтовочный, продолжался с таким ожесточением, что напоминал некоторым о малославных днях недавней японской войны.

Когда восставшие совсем замолчали, Меллер-Закомельский дал приказ о штурме. Впоследствии в рапорте царю он описывал штурм, как чуть ли не один из труднейших в истории войн. «Честь» начать атаку была доверена Брестскому полку. Свирепостью он должен был искупить кратковременное заигрыванье со свободой.

Чтобы «поднять дух» солдат, полковник Думбадзе, расщедрившись, приказал ежедневно выдавать каждому солдату по два куска сахару.

В мертвенно-голубом свете прожекторов брестцы двинулись в атаку и, потеряв за всю кампанию одного убитым и двух раненными, начали занимать казармы экипажей. Впереди бежали офицеры с револьверами в руках, за ними – угрюмые солдаты. К шести часам утра все казармы и дворы дивизии были заняты.

Было взято в плен 1611 человек.

Среди пленных усмирители искали прежде всего руководителей движения. Особенно ненавистен был им Константин Петров, который стрелял в адмирала Писаревского. Петрову грозила неминуемая казнь, и о нем вовремя позаботились товарищи. В сопровождении опытного конспиратора Петров был отправлен в Одессу, а оттуда за границу.

XVIII. Остров морской батареи

Шмидт не мог знать, что им интересовался царь и его окружение. Между тем с середины ноября это имя не давало Николаю II покоя. По всей России вздымались волны забастовок, возмущений, восстаний. Крестьянские «беспорядки», едва утихнув в одном месте, вспыхивали в другом. Николай II был убежден, что корень зла в том, что «не хватает войск или казаков, чтобы поспевать всюду».

Именно так писал он своей матери Марии Федоровне, заявляя: «Но что хуже всего, это новый бунт в Севастополе в морских командах на берегу и в некоторых частях гарнизона». Еще до разбора дела, 17 ноября, он со страхом и озлоблением писал о бывшем лейтенанте Шмидте: «Его, конечно, придется расстрелять».

И Мария Федоровна, высокая дама, любившая фигурировать в качестве попечительницы всевозможных благотворительных учреждений, торопила своего августейшего сына: «Надеюсь, что с Шмидтом покончили, а то, пожалуй, он еще убежит, с такими канальями церемониться не надо».

Ничего этого Шмидт не знал. Но он видел, что начальство явно нервничает. Сначала держали на «Ростиславе», потом на гауптвахте, затем через сутки перебросили на «Дунай». А еще через сутки тайно перевезли в город Очаков, оттуда на пустынный остров и заперли в каземате морской крепости. Здесь Шмидт находился вдали от матросских и рабочих центров, и Чухнину было спокойнее.

Шмидт почти не реагировал на эти перемещения. По-видимому, организму нужно было сначала справиться с физическими страданиями и нервным потрясением. На транспорте «Дунай» впервые за четверо суток Шмидту разрешили помыться, накормили, дали папиросы. Врач перевязал ногу.

На «Дунае» инженер-механиком служил Владимирко. Транспорту было приказано маневрировать около херсонесской гауптвахты и кого-то ждать. Александр Ильич видел, как от берега отделилась шлюпка. Когда она приблизилась, Владимирко, потрясенный, узнал Шмидта и его сына. Они были окружены усиленным конвоем. Арестованные поднялись, по трапу на «Дунай» и были тотчас же сведены вниз, в трюм.

Александр Ильич был ошеломлен не только внешностью неузнаваемо изменившегося, измученного, больного друга. Владимирко принадлежал к тому типу интеллигентов, у которых беспокойная ищущая мысль подчас непроходимой пропастью отделена от действия, которое, казалось бы, логически вытекает из этой мысли. Он болезненно переживал севастопольские события, тревожился за судьбу Шмидта и терзался смутным ощущением собственной вины.

Оказавшись на «Дунае», Петр Петрович написал записку Владимирко, но она попала в руки старшего офицера. На следующий день Владимирко снова увидел Шмидта. Было хмурое, холодное утро. «Дунай» остановился на очаковском рейде. Шмидта вывели на палубу, к трапу. Он допытался спуститься сам, но пошатнулся… Матросы подняли его и осторожно снесли в шлюпку…

Теперь, в крепости, Шмидту предстояла большая работа. Нужно было продумать и понять все, что произошло. Нужно было собрать силы, чтобы справиться с бурей неизбежных испытаний.

Каземат был довольно большой – двенадцать шагов в длину, восемь в ширину. Говорят, некогда он служил бараком для чумных. Сводчатый потолок. Грязные стены. Два окна с решетками, запыленные стекла. В одно окно видна глухая стена маяка. По обеим сторонам каземата протянулись камеры, стены которых были так тонки, что туда доносилось каждое слово, произносимое в каземате. В эти камеры поместили жандармов, по пять человек в каждую. В самом каземате стояли две маленькие железные койки, столик, три табуретки. Здесь часто бывал жандармский ротмистр Полянский, при всей своей жандармской выучке куда более учтивый, чем лейтенант Карказ.

Физическая боль утихала, зато нравственная не давала Шмидту покоя. Он смотрел на сына, находившегося рядом с ним, в каземате, и с ужасом вспоминал о десятках убитых, искалеченных на палубе «Очакова», о матросах, которых расстреливали в воде. Хватаясь за голову, он бегал по каземату, потом, стискивая зубы, заставлял себя сесть.

Долго ли это может продолжаться? Почему народ позволяет Меллерам и Чухниным заливать Россию кровью? Немыслимо… Немыслимо…

Почему восстание не поддержали многие, самые крупные, корабли? Почему изменил Брестский полк? Разве не чудовищно, что люди идут против самих себя, против своих кровных интересов, против народа?.. Как заметались некоторые даже на «Очакове», когда начался обстрел и на крейсере возник пожар. Животный страх перед смертью… Чтобы преодолеть его, мало быть просто смелым человеком. Нужна вера, убежденность в правоте дела, которое защищаешь. Вот Гладков… И Шмидт с прежним удивлением и радостью вспоминал ясность и решительность гладковского взгляда, уверенное звучание его голоса, когда они плыли: «Дойдем!.. Дойдем!»

Или Гладковых и Частников еще мало?. Нет, нет, их много, их многое множество, но они зреют, зреют. И он вспомнил строки Некрасова, которые так волновали его еще в Морском училище:

Иди в огонь за честь отчизны,

За убежденье, за любовь…

Иди и гибни безупречно.

Умрешь не даром… Дело прочно,

Когда под ним струится кровь.

Чувство глубокого облегчения охватило Шмидта, и сразу, как волной, смыло гнетущую головную боль. Да, иначе он поступить не мог. И он, и его товарищи. Все на пользу, что бы там ни было. И победа, обагренная кровью, будет тем верней и быстрей.

Но пока… пока все возможно. Его, Шмидта, расстреляют. Более чем вероятно. Он увидел себя расстрелянным. Бездыханный труп. Без чувства. Без мысли. Без желания. Странное ощущение, странное состояние – смотреть на себя со стороны и видеть: он умер, его больше нет. И никогда не будет. Все. Биография Петра Шмидта закончилась на тридцать восьмом году жизни. Что может быть проще? Но ведь «он» – это я! Жутко. Непостижимо жутко.

Сердце сжималось мучительной тоской. И вдруг прорвался тонкий луч надежды: позволит ли Россия предать Шмидта смертной казни?

Шмидт не знал о буре волнения и негодования, которая всколыхнула всю мыслящую Россию после кровавой расправы над севастопольцами. Ему не давали газет, запретили переписку. Но он чувствовал, чем живет Россия, представлял себе, какой отклик вызвали севастопольские события. И размышляя об этих откликах, он все чаще и охотнее думал, что народ, Россия не позволят казнить его, Шмидта, который стремился только к народному благу, был готов умереть за него. Да и сейчас готов.

Но вдруг в голову ему пришла мысль, от которой перехватило дыхание. Стоит ли ему, Шмидту, жить? Может быть, его смерть под топором палача будет для измученного народа полезнее всей его последующей жизни?

Он вспомнил восьмидесятые годы, которые уносили одну жертву за другой. Репрессии, пытки, казни. Борцы за народное освобождение погибали на виселицах, в крепостях, на каторге. А число борцов не уменьшалось, нет. Святая кровь мучеников обладала чудодейственной силой: она порождала сотни новых героев.

И он сам, юноша Шмидт, стремился скорее стать в их ряды. Необыкновенно живо представлялись ему теперь тайные собрания гардемаринов на квартире Шелгунова. Как они радовались гектографу, как мечтали о подвиге!

И вот пробил час. Он умрет. Не просто умрет, а погибнет от руки палача. Как погибли незабвенные декабристы, народовольцы, герои рабочего движения, чьи имена, как святыню, хранит в своем сердце каждый честный человек. Эта смерть сейчас, когда бушующая революция то тут, то там ломает решетки самодержавного режима, может поднять новую волну народного гнева, который сметет ненавистных опричников.

Да, ради, этого он готов умереть. Успокоившись, Шмидт зашагал по каземату.

Но где-то рядом жило убеждение, что казнить его не дадут. Не дадут, не допустят. Он взглянул на Женю, который безучастно лежал на своей койке, и заговорил с ним о планах на будущее.

В эти дни ничто не причиняло Шмидту такой боли, как думы о мальчике, который по вине отца подвергся стольким испытаниям.

При первой же встрече со следователями и прокурором Шмидт заявил протест: почему держат под арестом его сына? Неужели месть борцам за свободу доходит до того, что преследуют даже детей?

Женю обещали освободить. И теперь счастливый отец то и дело заговаривал с сыном о том, что он должен делать на воле. Как томительно-сладостна в тюрьме мечта о свободе! Как соблазнительна возможность просто ходить по земле, ехать в любом направлении, дышать свежим воздухом И делать все, чего пожелает сердце, о чем тоскуют мускулы.

О матери думать, увы, нечего. Женя свяжется с тетей Асей, сестрой Шмидта, которая, несомненно, не откажет ему в покровительстве. Да и Россия не оставит на произвол судьбы сына Шмидта. Была еще одна тема, которой Петр Петрович касался осторожно и радостно, потому что, казалось ему, именно она давала возможность говорить с сыном, как со взрослым, как с другом. О Зинаиде Ивановне.

Женя давно знал о ней. Он приносил письма Зинаиды Ивановны отцу, когда Шмидт находился: под арестом на «Трех святителях». По поручению отца он посылал ей телеграммы. Теперь, в полумраке очаковского каземата, отец взволнованно говорил сыну о том, что он бесконечно любит эту женщину, что они были бы счастливы все вместе. И какое это было бы умное, благородное счастье! Увлекаясь, они начинали мечтать о том, как можно было бы перестроить квартиру на Соборной, какие книги вслух читать по вечерам. Разговоры о разных милых мелочах – о перегородках, книгах, картинах в кабинете и столовой – делали мечту совсем реальной, и Шмидт был счастлив.

Но вот стук шагов, грохот открываемого замка – ага, час ужина – обрывает иллюзию. Шмидт шепчет сыну, что, выйдя на свободу, он должен немедленно связаться с Зинаидой Ивановной. Потом обратиться к Кире Рустановой, у которой большие связи в Одессе. Она в хороших отношениях с самим Каульбарсом, командующим войсками, который может разрешить Зинаиде Ивановне свидание.

Уже две недели Шмидт находился в заключении. За это время он не имел никаких известий от Зинаиды Ивановны. Что с ней? Как она переносит все, что произошло в Севастополе и с ним, Шмидтом? Как ему нужно письмо от нее!.. Почувствовать биение ее сердца, ее печальный взгляд…

Отсылая Шмидта в Очаков, Чухнин рассчитывал, что в этом захолустном городишке красный лейтенант будет оторван от своих друзей и единомышленников. Но он ошибался – нет такой глуши, где сердца людей не согревались бы мечтой о свободе. Через несколько дней после прибытия в очаковский каземат Шмидт почувствовал, что к нему протягивается рука друга. Если на конверте написать: «г. Очаков, г-ну Гороховскому для передачи Алейникову», то письмо преодолеет все заслоны и дойдет до Шмидта.

Окрыленный Шмидт принялся за письмо к Зинаиде Ивановне. «О голубка моя, дорогая…» Он не только жив, но уже здоров и совершенно счастлив. Да, счастлив, как никогда в жизни. Ибо что может быть радостнее сознания исполненного долга?

Он писал о казни, о том, что смерть во имя свободы может оказаться полезнее, чем жизнь. Но все его письмо было пропитано жаждой жизни и свидания.

Царь торопил. 19 декабря морской министр А. А. Бирилев телеграфировал Чухнину: «Государь повелел выделить дело Шмидта, из прочих дел и вести его наискорейшим образом. Скажите Крамаревскому, что если он осмелится потерять хотя бы один, день, то будет уволен со службы. Государь уже дважды спрашивал, когда кончится дело».

Прокурор Крамаревский и не собирался разводить волокиту. Но по делу о Севастопольском восстании было арестовано несколько тысяч человек. Шмидт оказался во главе целого движения. Самая элементарная юридическая процедура требовала опроса многочисленных обвиняемых и свидетелей, а на это необходимо время. Но Петербург ни с чем не желал считаться. В другой телеграмме министр Бирилев приказывал Чухнину: «Предпишите прокурору Крамаревскому вести дело без малейшего промедления. В противном случае будет предан суду».

Прокурор не имел никакого желания рисковать карьерой ради юридических процедур. Вопреки логике дело Шмидта и части очаковцев было выделено, чтобы как можно скорее сварганить обвинительный акт и провести судебный процесс.

Двадцать первого декабря Шмидта посетила следственная комиссия. Ему объявили, что следствие уже закончено и приступлено к составлению обвинительного акта. Обвинение будет предъявлено по двум статьям – сотой и сто девятой. По каждой из них полагается смертная казнь.

Мозг Шмидта работал с удвоенным напряжением. Двойная казнь… Двукратное повешение, вполне достойное правительства Витте и Дурново. Обычные казни не приостановили революции, теперь хотят испробовать двойные…

Следователи были до отвращения лаконичны. Прокурор, автор обвинительного акта, подчеркнуто внимателен и вежлив. В его бесцветных, беспокойных глазах Шмидт уловил почти нежность. Нежность к жертве, на смерти которой можно сделать карьеру.

Привычное презрение к такого рода людям помогло Шмидту справиться с приступом тошноты.

– Господин прокурор, я прошу только об одном. У меня есть друг, самый близкий мне человек, женщина. Разрешите ей свидание со мной. В моем положении…

Прокурор обрадовался незначительности просьбы и торопливо пообещал.

Но прежде Шмидт услышал об Анне Петровне – своей сестре. С Асей Петра Петровича связывали сложные отношения. Она была старше и по привычке опекать Петю в юности не оставляла его и потом. Она не разделяла его увлечений, ни личных, ни общественных, и строгая холодность, ее суждений иногда казалась ему нелюбовью. Но их объединяли воспоминания детства, светлая память о матери и невеселая судьба обоих. Летом 1905 года, с которого мы начали свой рассказ, Шмидт, рискуя навлечь на себя неудовольствие начальства, оставил свой миноносец в Измаиле и помчался в Керчь, чтобы помочь Асе уладить ее сложные семейные дела. Теперь, узнав из газет о трагической судьбе брата, Анна Петровна оставила свой дом, маленьких детей в в крайней тревоге направилась в Одессу.

Здесь пошли в ход все старые связи, и Петины, и ее собственные, и покойной матери, чтобы добиться приема у командующего войсками Каульбарса. Генерал оказал такой подчеркнуто холодный прием, что Анна Петровна была в отчаянии. В свидании отказал. В смягчении режима отказал. В переписке отказал. Уклончиво промямлил что-то в ответ на просьбу отправить Шмидту кое-какие необходимые ему вещи.

Но когда на следующий день Анна Петровна привезла во дворец командующего вещи для брата, она была изумлена необычайной переменой. Каульбарс встретил Анну Петровну у дверей кабинета, на его толстом лице порхала любезная улыбка. Он выразил готовность переслать в Очаков вещи и даже улучшить питание заключенного. В довершение всего неожиданно доброжелательный командующий познакомил сестру государственного преступника со своей дочерью.

Анне Петровне было не до того, и она не задумалась о причине этих подозрительных перемен. Впрочем, в тот же день она случайно узнала, что Каульбарс обеспокоен волнениями в некоторых частях вверенного ему округа. Она тотчас же выехала в Очаков.

Из Очакова хорошо виден остров Морской батареи, безлюдный и мрачный. В бинокль на нем нетрудно различить прижатые к земле серые стандартные постройки. Казематы. То тут то там пушки. Возле них часовые. Больше ничего. В одном из этих казематов – Шмидт.

Заключенный Шмидт находился в распоряжении жандармского ротмистра Полянского. Приятная улыбка на круглом розовом лице ротмистра свидетельствовала о том, что ему лестно видеть даму «из общества», которую принимал сам Каульбарс. Любезность Полянского зашла так далеко, что он предложил Анне Петровне написать брату письмо.

Полянский уверял, что Шмидт вполне здоров, его сын тоже. Вещи, посланные из Одессы, переданы.

Дрожащей рукой Анна Петровна лихорадочно набрасывала письмо. Первое письмо, которое брат должен был получить в каземате? Она пыталась вложить в торопливые строки всю бодрость, какая только могла найтись в ее душе. Но вряд ли она сознавала, что сильнее всего звучал в письме безнадежный стон.

Когда Анна Петровна вышла от Полянского, уже стемнело. Она повернулась к острову Морской батареи. Вдруг там вспыхнул красный огонь. Она вздрогнула и только через несколько минут поняла, что это обыкновенный маячный огонь.

Пустынно и темно было на очаковских улицах. Не зная, куда девать себя в ожидании ответа, обещанного Полянским, сестра Шмидта бродила по узким уличкам. И отовсюду, из любого угла видела красный, словно пятно крови, огонь у того места, где томится Шмидт.

Через несколько часов Полянский с улыбкой вручил ей небольшой листок. Это была записка Пети. Своим отчетливым, как всегда, почерком он благодарил за письмо и вещи, ободрял, а в самом конце добавлял: «Обо всем, что я сделал, – не жалею. Считаю, что поступил так, как должен был поступить каждый честный человек»…

О, Анна Петровна тотчас узнала и почерк и душу брата. Это был он, Петя, неизменный, непоколебленный. Она заплакала, томимая гордостью и тревогой. Она еще перечитывала записку, но к ней уже протягивал руку ротмистр Полянский. Ведь переписка не разрешена, и он, Полянский, вынужден отобрать записку.

В тот же вечер Анна Петровна выехала в Севастополь, потом снова в Одессу. Она стучалась в двери прокуроров, связывалась с адвокатами, с общественными деятелями. Прокуроры подтвердили, что свидание может быть разрешено только после следствия. Адвокаты восхищались Шмидтом, выражали готовность взять на себя его защиту, давали кое-какие советы, но не скрывали, что дело очень трудное. Газеты были переполнены описаниями севастопольской трагедии. Имя лейтенанта Шмидта стало символом беззаветного стремления к свободе. Символом подвига русской интеллигенции. Но тем упорнее стремились власти как можно скорее расправиться со Шмидтом, вытравить из людских сердец этот опасный символ.

Письмо Аси вызвало в душе Шмидта взрыв радости и горечь раскаяния. Ему иногда казалось, что Ася недолюбливает его. А она бросила детей, с трудом наскребла денег на дорогу и вот уже около месяца мечется по его делам. Ах, боже, зачем эти хлопоты, что они могут дать… Но как отрадно сознавать, что кто-то стучится к тебе в тюремную дверь, что родное сердце бьется где-то совсем рядом. Может быть, это эгоизм, но почему нам становится легче, когда нашему горю сострадает другой?..

Ася сообщала, что петербургский союз адвокатов готов взять на себя защиту Шмидта и его товарищей. О, какие имена… Зарудный, Грузенберг. Звезды первой величины. Раньше, думая о предстоящем суде, Шмидт хотел отказаться от защитников. Кто скажет о нем и о его деле лучше, чем он сам? Да и к чему здесь доводы логики и цветы красноречия? Разве мало примеров, когда неотразимые доказательства талантливейших адвокатов отскакивали от медных лбов и гуттаперчевых сердец военных судей! А тут судьями будут выступать враги Шмидта в открытом бою 15 ноября, враги, которые уже обнаружили свою мстительность и жестокость.

Но на скамье подсудимых будет не только он, Шмидт. Будут матросы. Разве он имеет право отказываться хотя бы от малейшего шанса облегчить их судьбу? Такие защитники – слава русской адвокатуры… К тому же их участие в процессе привлечет внимание всей общественности. И он с благодарностью согласился на защиту.

Неожиданно в камеру явилась врачебная комиссия. Шмидт изумился. Боль в ноге давно прошла. Да и вообще – к чему теперь врачи? Вскоре все выяснилось. Анна Петровна по совету какого-то адвоката решила доказать, что Шмидт психически ненормален и, следовательно, не может отвечать за свои действия. Припадки, которые с ним бывают…

Петр Петрович побледнел от досады. Но мысль о бедной Асе, которая готова пойти на все, лишь бы спасти брата, помогла ему справиться с собой. Он взволнованно зашагал по каземату, потом обернулся к следователям и врачам:

– Если я ненормален, то ненормальны все сто тридцать миллионов населения России, то есть вся революционная Россия!

– О… – члены комиссии испуганно переглянулись. – Вы хотите сказать…

– Я хочу сказать, – жестко продолжал Шмидт, – что если бы меня выпустили на свободу теперь, через тридцать семь дней после случившегося, то при тех же обстоятельствах я поступил бы точно так же.

Следователи и врачи поднялись и торопливо вышли.

Милая Ася! Как он в ней ошибался… Не разрешили ей свидания, а она все равно приехала в Очаков. Хоть издали посмотреть на то место, где он заключен. Хоть говорить с теми людьми, от которых зависят условия его жизни, И ведь добилась, добилась кое-чего.

Но радостная теплота, согревшая ему душу, вскоре сменилась леденящей болью. Зинаида Ивановна не приехала… Непостижимо, почему она не приехала? Может быть, до сих пор не получила никаких известий о нем? Не дошли письма? Но ведь газеты!.. Боже мой, неужели она из газет не узнала о своем Шмидте? Почему сердечный порыв не толкнул ее к любимому, когда он, может быть, доживает последние дни?..

Шмидт вскочил с койки и оглянулся на Женю. Ему казалось, что сын видел эти стыдные муки отца, в которых он не хочет признаваться и самому себе. Но Женя спокойно лежит и, ожидая обещанного освобождения, кажется, занят солнечным зайчиком, скачущим по серому сводчатому потолку.

Петр Петрович попытался трезво рассудить, учесть все обстоятельства. В самом деле, куда и как она может приехать? Помимо того, что не хватает денег, кто разрешит ей свидание, по какому праву? Посторонней женщине, не связанной никаким родством, никакой бумагой с гербовой печатью? Как она, вероятно, страдает, вдвойне страдает: и за него, и от своей беспомощности.

Но Шмидт не убедил и не утешил себя. Это все доводы того же «рассудка», доводы, заимствованные в «обществе страхования». Они могут иметь какое-то значение, только когда нет любви. Подлинная, всепоглощающая любовь сжигает все препятствия.

Зинаида, Наидочка… Она не может не знать, что осужденный на смерть имеет право попрощаться. Он спросит Зину, а ее нет…

Эта мысль разрушала душевное равновесие, которого ему удалось достигнуть, мешала думать о достойной смерти.

Особенно трудно было по ночам. Обида жгла неутихающим огнем. Иногда ему казалось, что дело не в разрешении. Пусть он даже выхлопочет разрешение на свидание – она все равно не приедет. Что делать? Что делать? Оставалось одно: забыть, заставить себя забыть, вырвать из своего сердца. Как будто не было этой странной встречи на киевском ипподроме и в полутемном, вагоне, не было этой четырехмесячной переписки. Была страстная выдумка, может быть, сон, видение, как привидится вдруг земля моряку, месяцами изнывающему в океане.

Вырвать ее из сердца, чтобы сохранить свое достоинство революционера, которое сейчас, в эти предсмертные дни, нужнее, чем когда бы то ни было.

Слезы душили Шмидта. Ему стало жаль себя. Разве мало горя выпало, ему на долю, чтобы и в эти последние дни жизни подвергать такой мучительной операции собственное сердце? Как хотелось бы жить в эти последние дни, чувствуя тепло любви и сохраняя веру в женщину-друга…

За стеной раздавались равномерные, глухие шаги тюремщиков. Женя заворочался на койке. Петр Петрович сдержал дыхание. Сын не должен видеть его в состоянии такой слабости и отчаяния. Но сын спал. Измученный, уснул и Шмидт…

Когда он проснулся, уже рассвело. За месяц жизни в этой тюрьме он научился определять время по тому, какую часть окна пересекает тень – верхний угол слева, одну треть, половину, две трети… Было уже поздно. Петр Петрович поднялся и подошел к окну. Осторожные лучи декабрьского солнца скупо освещали серый простор моря, безграничный, свободный, такой милый сердцу Шмидта.

Он оглянулся на сына и с облегчением подумал, что вскоре Женя будет на свободе. Непонятная, возмутительная задержка! Почти полтора месяца мальчика держат в заключении, но на днях все-таки освободят. И вдруг сверкнула мысль: «Что может, быть лучше! Женя возьмет письмо, передаст его Зинаиде Ивановне. Это уж будет наверняка, надежно. Если она не получила прежнего письма, то это обязательно получит».

Ночные кошмары растаяли при свете утреннего солнца, сомнения отступили перед непреодолимой потребностью веры в лучшее. Как он посмел плохо думать о Зинаиде Ивановне, которая живет в нем, несмотря ни на что? Ничего же еще неизвестно. Надо написать, узнать, выяснить…