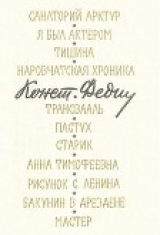

Текст книги "Повести и рассказы"

Автор книги: Константин Федин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

Константин Федин

― САНАТОРИЙ АРКТУР ―

1

Доктор Клебе стремительно прогорал. По его делам кредиторы назначили администрацию, их бухгалтер каждую неделю являлся в санаторий проверить поступления от пациентов и отчислить, сколько можно, в покрытие долгов Клебе.

Еще не так давно в Арктуре не было ни одного свободного места, и вполне естественной казалась разборчивость в приеме новых пациентов. Но вот уже второй год падало число приезжающих в Давос больных, и Клебе уверял, что никогда прежде люди не были такими скаредами, как последнее время: экономят даже на лекарствах, не говоря о притворном отсутствии каких-либо особых желаний, вроде стакана итальянского вермута или прогулки в санях, заложенных гуськом, с бубенцами.

В докторском халатике, без шляпы, Клебе стоял на открытом балконе, привычно жмурясь на ослепляющую пирамиду Тинцен-горна, смело поднятую над далекою кромкой горных вершин. Снега лежали обильные, в горах – уже голубые, в долине – еще подрумяненные чистым розовым утром. Сезон должен был бы давать себя чувствовать, зима установилась, а было тихо, слишком тихо.

Клебе повернул ящик радио резонатором к балконам больных. Передавалась звонкая, зовущая увертюра «Риенци». Опытный слушатель радио, доктор тотчас распознал передачу с патефонной пластинки и сказал:

– Они помешались на экономии!

Он стукал кулаками по парапету балкона в такт повелительной музыке, и его раздражение постепенно рассасывалось увертюрой. Он любил Рихарда Вагнера, и хотя считал «Риенци» слабой оперой, но и в ней различал возбуждавшую его вагнеровскую силу утверждения. Он стал помогать радиопередаче покачиванием головы. Он думал, что ведь бывают же на свете причуды судьбы, что вдруг его природная музыкальность будет общепризнанной и его назначат дирижером берлинской филармонии. Вот он управляет оркестром искуснее Фуртвенглера, и все кругом потрясены, и Артуро Тосканини уступает ему пальму первенства в «Кольце Нибелунгов». Вокруг имени доктора Клебе растет слава, затмевающая всех дирижеров мира, и вот он приглашен в Милан, в театр La Scala, потом в Нью-Йорк, потом…

Радио смолкло, Клебе оттолкнулся от парапета, заглянул под рукав: была пора идти к больным. Откашливаясь, он поднялся на третий этаж и сначала зашел к майору.

Как большинство черногорцев, майор Пашич был высокий, с крупными конечностями, гренадерского размаха в плечах и груди. И его одышка, его беспомощность, его неохота вылезать из постели, несмотря на советы врачей больше гулять, казались нелепыми. Он был из породы больных, привыкших к строгому однообразию многолетнего режима и навсегда уверивших себя, что за пределами Давоса их ожидает гибель. Всякую весну, с февраля, он начинал собираться на юг – отдохнуть от леченья и, может быть, даже слегка поблудить – на Ривьеру или совсем недалеко – в Локарно или в Меран. Но эти беспокойные мечтания просто кончались переездом в другой санаторий – после обычной ссоры с лечащим врачом или с кем-нибудь из больных. Майору было сорок, но многими чертами он был похож на полудетей-старичков Вильгельма Буша, картинки которого, со стишками, он иногда перелистывал в постели, хихикая.

Он лежал в черной шелковой ермолке, в очках-консервах с дымчато-желтыми стеклами, потому что его восточную комнату заливало солнце, а ему не хотелось протянуть руку к шнурочку, поворачивавшему лист картона, приделанный к оконному наличнику: это было собственное изобретение майора.

– Доброе утро, господин майор, – сказал доктор Клебе нараспев.

– Доброе утро, господин доктор.

– Как почивали?

– Благодарю вас.

– Температура?

Доктор взглянул на кривую температурного листка.

– Превосходно, – сказал он. – Пойдете гулять?

– Болит голова, – ответил майор.

Доктор знал, что без жалобы не обойдется, но новым голосом, мягким от участия, с готовностью непременно тотчас помочь, спросил:

– Что вы говорите? И ночью?

– И ночью.

– Я вам пришлю что-нибудь.

– У меня есть.

– Пирамидон?

– Я принял.

Доктор потрогал шнурок, протянутый к картону.

– Действует? – улыбнулся он.

– Такие вещи не портятся, – тоже улыбаясь, сказал майор.

– Вы правы. Портится только то, что стоит денег. Особенно когда их нет. Сейчас у меня в Арктуре не проходит часу, чтобы что-нибудь не сломалось. Карл чинит с утра до ночи.

– Да, у Карла обязанностей хоть отбавляй.

Отворачиваясь к окну, доктор спросил:

– Вы находите?

– Я недавно сосчитал: Карл исполняет обязанности девяти человек.

– Вы шутите, – воскликнул доктор, шумно откашливаясь и смеясь.

– А вот у меня записано, – сказал майор.

Перебирая тонкими белыми пальцами бумажки на ночном столе, он поднял темные очки на лоб, под самую ермолку, надел пенсне с узенькими стеклами без оправы и прочел:

– Коридорный, портье, рассыльный, истопник, полотер, дворник, лифтер, садовник-огородник, шофер-механик. Даже больше девяти.

– Вы позабыли еще, что Карл обязан быть вежливым и улыбаться, – обиженно сказал доктор. – Какой шофер, если я давным-давно продал автомобиль? А когда ездил на автомобиле, я держал особого истопника. А что значит садовник-огородник? Если Карл иногда притронется к эдельвейсам в моем альпийском садике, не превосходящем по размеру обыкновенной мужской лысины, это еще не делает его садовником. А почему огородник? Это собственная выдумка Карла – растить в парнике салат.

– Но вы этот салат подавали к столу, – кротко сказал майор.

– Я обещал Карлу заплатить за его лопухи, которые вы называете салатом.

– Вы вынуждены тоже называть их салатом, иначе получится, что вы кормили больных лопухами.

Доктор с мольбою протянул к майору руки.

– Милый, милый господин майор! Зачем вы создаете себе столько забот? Это не благоприятствует выздоровлению. Вы должны отвлекать свои мысли от окружающей вас действительности.

– Если бы я был религиозен…

– Какая жалость! Но почему вы так редко читаете, господин майор?

– Романы не способствуют долголетию.

– Вы правы. Слишком много написано дурных книг, я иногда прямо бешусь. Представьте…

Доктор сел на кровать в ногах майора.

– Представьте, милый господин майор. Недавно мне подвернулась французская книжонка – совершенно невероятно! Описывается вполне почтенный, богатый господин, и – понимаете – он живет со своей прислугой!

Ужасно! Она беременеет, и он ее выбрасывает на улицу. Каков сюжет? За всю жизнь я не читал книги более развратной и подлой. Что хотел автор – не понимаю! Но я сам себе неприятен, потому что окунулся в такую мерзость! Нет, благодарю вас! Я не буду читать никого, кроме своего милейшего Эдгара Уоллэса, – сказал доктор и, выдернув из кармана книжку, с удовольствием забарабанил по ней ногтями, приглашая майора полюбоваться.

На цветной обложке было изображено массивное лицо счастливого мужчины, держащего в энергичных пальцах папиросу с необычайно длинным мундштуком.

– Можно читать ночи напролет! Где французам! Безумно увлекает и вместе с тем рассеивает…

– Я хотел бы почитать… – буркнул майор.

– Уоллэса? – оживляясь, спросил доктор.

– Да, тоже… Но сначала этот роман… Про почтенного богатого господина…

Майор опустил на переносицу непроницаемые дымчатые очки. Секунду доктор колебался: поверить или нет?

– Но это действительно ужасный роман, – с шипением выдохнул он, вскакивая с кровати и защищаясь от майора простертыми руками.

– Я думаю, господин доктор, он не ускорит моего конца, – тихо возразил майор.

– Помилуйте, господин майор! – с укором и возмущением сказал доктор и тут же по-деловому глянул на часы. – Я заболтался!

Он понимающе кивнул пациенту.

– Хорошо, я пришлю вам этот роман о почтенном богатом господине.

2

Когда Левшин начал выздоравливать, он осознал это не разумением и даже не чувствами, а каким-то новым, удивившим его инстинктом. После долгих месяцев непрерывного лежания по первому снегу его вывезли в санях, и он проехал главной улицей через весь городок. Закутанный в шубу и ковровую полость, в валяных ботах и в толстых перчатках, он куклой полулежал высоко в санях, почти вровень с кучерскими козлами. В эту короткую поездку он сделал множество открытий, которые поразили его сердце восторгом. Он открыл, что под полозьями хрустит снег, – не просто, конечно, хрустит (это он знал с детства), а как-то многотонно-певуче, какой-то ни на секунду не обрывающейся праздничной и даже ликующей песнью. Он открыл, что отработанный газ бензина пахнет ужасно смешно, и он не мог не засмеяться, когда красный автобус тяжко опередил сани, с басистым рокотом выпыхивая из глушителя сладко-вонючий дымок.

Любопытство ко всему росло в Левшине с увлекающей, веселящей быстротой.

Несколько минут саны обгоняли бежавших по обочине дороги лыжниц и лыжников. Красные лица оборачивались к нему, и он глотал, точно ледяную воду, затвердевшие на морозе улыбки, мелькающие взгляды влажных глаз. Это были ученики и ученицы санатория-школы, на подбор юный народ. Они бежали с открытыми головами, без варежек, в разноцветных шерстяных костюмах. Растрепанная белокурая девушка, большеносая, со сверкающим, под стать снегу, оскалом, махнула Левшину лыжной палкой. Он хотел ответить, но пока тащил из-под полости руку, сани уже догнали другую лыжницу, он помахал ей неповоротливой рукою в перчатке, она по-ребячьи презрительно выпятила губу и отвернулась, а он смеялся, глядя на раскачивающуюся подвижку лыжников, которые, отставая от него, уходили в гору.

Все, что попадалось ему на глаза, было неожиданно ярко, как будто в горах или – по принятому выражению – здесь, наверху, знали особую тайну красок. Он увидел магазинное окно, сплошь в густых малиново-алых азалиях, и с нетронуто-белого пути ему показалось, что языками пламенп рванулся к нему и улетучился полыхающий полевой костер. Возле кофейни он увидел высеченного из куска льда медведя, и лед обдал его просвечивающей зеленью южного моря. Ослепляло солнце, люди двигались по снегу налегке, без шапок и шуб, зима была сладостным состоянием, и уже привычно-горячо делалось заснеженному лицу Лев шин а.

Когда он вернулся домой и из Арктура трусцою выскочил в халатике доктор Клебе, выспрашивая, как пришлась прогулка, и все ли хорошо, а с открытых балконов заулыбались и закивали больные, Левшину вдруг захотелось, чтобы торжественное и немного смешное высаживание его из высоких саней видел доктор Штум. Он посмотрел на гору. В иззелена-черную еловую кайму был вклеен одинокий дом, укатанная глянцевая дорога кое-где высвечивала из леса, как стекло. Левшин думал увидеть летящего под гору верхом на санках Штума (тот любил так съезжать в город), но дорога была пуста.

Тогда Левшин ощутил мгновенный и неожиданный прилив нежности к Штуму и тотчас понял, что именно ему обязан своим обновлением, своей жизнью.

С этого дня пойманный сознанием новый инстинкт укреплялся не переставая.

Лежа на балконе в меховом мешке, застегнутый ремнями, в неподвижности, которая уже но составляла страдания, а была наслажденьем, Левшин смотрел в небо – гладко-голубое, уходившее в невесомую высоту и вдруг падавшее синей плитою на самые глаза, едва они начинали слезиться от мороза.

Слева вдалеке, за каменной оградой, видна была кучка низкорослых тополей. Левшин помнил все их оттенки – от исступленной зелени весны до осеннего горения желчи, С начала занятий в школах две девочки, возвращаясь домой, каждый день несколько минут простаивали иод тополями, болтая перед расставаньем. Он изучил повадки этих подружек, ему казалось – он слышит их значительный, немного секретный разговор подростков. Он знал их платьица, угадывал, когда одна из них обопрется ногой о цоколь ограды и будет стоять, как цапля, на одной ноге, когда они при прощанье возьмутся за руки, раскачиваясь и дергая друг друга. Они ни секунды не были спокойны. Листва осыпалась на них, с каждым днем гуще настилая ковер, который они ворошили ногами. Потом листья стали падать реже, и за ветвями появились очертания перед тем невидимого дома. Однажды, наблюдая подруг, Левшин прочитал по их движениям историю ссоры. Сумки с книгами описывали многообразные фигуры вокруг спорщиц, изредка сталкиваясь и на мгновение приостанавливая полеты. Потом девочки сели на цоколь, сумки были поставлены на тротуар. Объяснение приходило к концу, и как будто наступал момент заключить мир. Последние листья тополей лениво отлетали от веток. Притихнув, подружки поднимали с земли листья и медленно рвали их на кусочки. Эти минуты раздумья и нерешительности Левшин пережил вместе с девочками, внезапно почувствовав, что нет, они не могут помириться! И правда, девочки вдруг взялись за свои сумки и, не оглянувшись, побежали в разные стороны. Листья были сметены с тротуара, подружки больше ни разу не появились под тополями. Уже после снегопада Левшин увидел одну из них в сопровождении школьника, ростом чуть повыше ее. Они стояли на том же месте, у ограды, смущенно перекладывая школьные сумки из одной руки в другую, сгребая ногами пушистый снег и старательно утаптывая его в маленькие скользкие горки. Как всегда, не шевелясь, не подымая головы, Левшин глядел на это первое полудетское свидание, прислушиваясь к теплу своего счастья, разливавшемуся в крови. Он не хотел, да и не мог бы согнать улыбку с холодного лица: она по-зимнему залубенела от мороза.

Это вживание в неисчислимые мелочи окружения, прежде не замечаемые или наводившие усталость, превращало неподвижность лежания, когда-то пугавший одним своим именем «режим», во что-то деятельное, приятное.

Еще до снега кончилась кладка большого дома, краем видневшегося с правой стороны балкона. Каменщики-итальянцы, работавшие на постройке, получив расчет, вечером пришли к дому. Они затянули песню в три голоса, и голоса были полные, заливные, и песня уходила в горы таким захватывающим дух зовом, что в первый раз за полгода Левшин позабыл о леченье. Расстегнув ремни, он быстро вылез из мешка и кинулся к перилам. Он перегнулся в темноту. Обняв друг друга, раскачиваясь, четверо каменщиков шагали вокруг построенного ими дома. Они, видно, хорошо выпили родного кьянти, их песня была и довольной и грустной, она стихала, когда певцы исчезали за строением, напрягалась, когда они снова показывались. В этом хождении было что-то торжественное, рабочие как будто приносили клятву своему труду и прославляли его.

Левшин вздрогнул, услышав сдавленный возглас:

– Что это? Вы с ума сошли?

Из освещенной комнаты вылетел белый халат ассистентки Арктура – доктора Гофман.

– Подождите, – сказал Левшин.

– Зачем вы встали? Что случилось?

– Тише, – сказал он опять, поднимая руку и кивком показывая на перегородки соседних балконов.

Замолчав, они стали слушать пение. С упрямой силой, точно помогая работе, песня заглатывала безмолвную окрестность. Вольнее и шире делались голоса, неразъятно было их сплетение, словно они родились, чтобы петь вместе. Дома вокруг, с огоньками балконов и террас, с чуть заметными или только угадываемыми тенями неподвижно лежащих больных, как будто крались затаившимся плотом по черной реке.

– Похоже? – спросила Гофман.

– На что?

– Напоминает ваши песни, да?

На него глядели серые, чуть навыкате глаза, освещенные через открытую дверь комнаты. К ревнивому участию, которое уже привык в них замечать Левшин, словно добавился оттенок зависти.

– Немного напоминает, – ответил он.

Спохватившись, Гофман закомандовала:

– Довольно. Ложитесь немедленно. Слышите? В мешок, сию минуту!

Левшин откинул подбитые черным пахучим козьим мехом клапаны мешка и влез в него. Доктор Гофман принялась застегивать пряжки. Она хмурилась. Из большого нагрудного кармана ее халата торчали стетоскоп, перкуссионный молоточек, вечное перо новейшей модели. Ее руки стали работать немного медленнее, когда она возилась с верхними наплечными пряжками, и теплые пальцы чуть скользнули по щеке Левшина.

Он сказал:

– Фрейлейн доктор, я преисполнен к вам необыкновенного почтения.

– Взаимно, господин инженер.

– К вам очень идет стетоскоп. Я удивляюсь, между прочим, почему вы не носите постоянно в кармане небольшой термометр, спринцовку для горла и вообще легкий, красивый инструмент?

– Может быть, мне возить с собою весы для взвешивания пациентов?

– Нет, правда, – когда вы по утрам приходите с этим самым зеркальцем на голове, это придает вам такую невероятную солидность, что я робею. Почему вы не пошли в ларингологи?

– Извольте лежать, как всегда. И больше не делать глупостей. Вы должны дорожить своим выздоровлением.

Он сказал благоговейно-тихо:

– Фрейлейн доктор, вы не поверите, до какой степени – безумно я им дорожу!

Он видел, как, отвернувшись и уходя, она закусила подмазанную губу, и он долго смеялся, помногу набирая в грудь морозно-чистого воздуха, неудержимо довольный всем на свете.

3

Однажды в полдень приехала новая пациентка. Она свалилась как снег на голову, и доктор Клебе заволновался, испугавшись, что она так же внезапно исчезнет. Он пригласил ее в лифт и, подымаясь на третий этаж, справился о самочувствии. Она пожаловалась только на утомление. Она ехала из Гамбурга, останавливалась переночевать в Базеле, – путь долгий.

Но вряд ли дело было только в утомлении: доктор на глаз признал пациентку серьезно больной.

– Кашель вас не беспокоит? – с участием спросил он.

– Иногда, – сказала больная, тут же закашляв.

Доктор Клебе тоже закашлял.

Он показал восточную комнату – желтую с птичками. Умывальник с холодной и горячей водой, дубовая мебель, большое окно, очень уютно. Но приезжая озиралась с тупой усталостью и даже с неприязнью. Тогда доктор предложил посмотреть другую комнату – западную, немного, правда, поменьше. Она была голубая с цветочками, приветливая и простенькая. Вместо умывальника на низком комоде стояли синие таз и кувшин с водой, мебель была ореховой, весьма изящного, по мнению доктора, вида. Больная согласилась с ним, но захотела узнать, где же балкон. Ведь ей надо будет лежать на балконе, не правда ли? Совершенно верно, ответил доктор. Если пациентка желает иметь отдельный балкон, ей придется посмотреть еще южные комнаты, которые, впрочем, дороже восточных и западных. Если же она остановится на этой, очень недорогой, то будет пользоваться общим балконом в первом этаже, где, в сущности, даже приятнее лежать в обществе других пациентов.

Вдруг приезжая сказала с выражением полного безучастия:

– Я остаюсь здесь.

– Разрешите узнать ваше уважаемое имя? – в самом любезном тоне спросил доктор.

– Инга Кречмар.

– Итак, фрейлейн Кречмар, я вам скажу: вы сделали весьма благоразумный выбор. Вы, наверно, сейчас же пожелаете умыться, я покажу вам ванну. Вот тут, около кровати, звонок: один раз – горничная, два – посыльный. Утром и вечером к вам будут приходить за поручениями в город. Сегодня я вас попрошу спуститься к обеду в столовую. После обеда вам надо будет лечь, у нас такой обычай. О нет, ненадолго, на два-три дня… пустяки…

– Могу ли я видеть доктора Штума? У меня к нему письмо.

– О, конечно! Вы желаете, чтобы вас пользовал доктор Штум? Это наш лечащий врач – очень почтенный, высокоинтеллигентный господин. Вы позволите, я передам письмо.

– Разве он не в Арктуре?

– Ну конечно, да! Он ведет очень многих пациентов Арктура. Просто он в данную минуту… в настоящий момент находится не в Арктуре. Разрешите…

– И потом еще просьба, – сказала приезжая, – у меня с собою чек… я не знаю, как лучше…

– Чек в марках?

– В фунтах.

– Я полагал бы… лучше всего…

Она расстегнула сумку, он увидел маленький кожаный бумажник, украшенный фотографическим видом какой-то нафуфыренной, вероятно берлинской, аллеи, потом – голубоватый чек с английской прописью: «Сто фунтов стерлингов».

– Лучше всего я попрошу моего знакомого банкира прислать к вам сюда прокуриста, и у вас не будет никаких забот: вам все сделают. А сейчас я скажу, чтобы принесли ваш багаж. Вещи вы будете любезны держать в шкафу, чемоданы у нас сохраняются на чердаке. В целях гигиены.

Доктор Клебе отвесил поклон, в то же время ободряюще взмахивая рукою – с мужской энергией, но без фамильярности.

Он бегом скатился во второй этаж, его возбужденное откашливание взрывом ахнуло в лестничном пролете, он забежал в лабораторию.

– Вы уже кончаете, фрейлейн доктор?

– Да, скоро.

– Что-нибудь новое?

– У майора бациллы.

– Разве это ново?

– Два раза не было.

– Случайность.

Он взглянул на штатив со стеклянными трубками, наполненными кровью.

– Чья?

– Левшина.

– Ну, как?

– Хорошо.

– Я всегда говорил: Штум – счастливец, ему ворожит бабушка. Помните, что он сказал, когда первый раз посмотрел этого Левшина? Он сказал: от Давоса все еще ждут чудес – присылают такие случаи. Я тогда подумал: это ты хитришь, – если чуда не будет, ты скажешь, что, мол, сразу понял, что случай безнадежный. Но смотрите, как ему повезло даже с безнадежным случаем.

Клебе нагнулся над микроскопом, лицо его сморщилось, он небрежно повертел зубчатку.

– Отвратительный окуляр, – вздохнул он, разгибаясь. – Как только кончится мизера, я выкуплю наш большой микроскоп, и вы, фрейлейн доктор, можете тогда поставить эту старую дудку на шкаф. Мне кажется, острый момент прошел, скоро у нас будут пациенты.

Он помолчал.

– Уже сегодня к нам поступила молодая особа… Ах, вы не знаете? Как же! Очень, о-очень милая молодая особа, и, кажется, тяжелый случай. Насколько я понимаю – весьма обеспечена, да. Она спустится к обеду. Я прошу вас навестить ее, как только вы освободитесь. Ей будет чрезвычайно полезно ваше участие. Очень славная особа!

Клебе озабоченно побежал в нижний этаж. В холле он встретил почтальона. Среди писем пациентам вспыхнул огненно-желтый конверт, адресованный Арктуру. Доктор Клебе с нетерпением вспорол его ногтем. Писала старуха венгерка – давнишняя богатая пациентка Арктура, капризная, сварливая, рассорившаяся с Клебе по прихоти. Ей снова понадобился курс горного лечения, она готова была забыть ссору, снисходительно звала к тому же доктора и объявляла свой приезд па ближайшие дни.

Проглотив письмо одним духом, Клебе выхватил из жилета перо и, отвинчивая наконечник, бросился в контору.

В дверях топтался майор. Он был в полной амуниции осторожного больного: в темных очках, в шарфе, в высоких шерстяных ботиках на застежках, с палкой. Обдумывая и рассчитывая движения, он отряхивался от снега и обрывисто, с присвистом дышал.

– Что хорошего, господин майор? У вас сегодня отличный вид.

– Что у вас, господин доктор?

– Много работы. К нам приехала новая пациентка, молодая особа.

– Молодая особа?

– О-очень приятная молодая особа. И потом, вы, наверно, знакомы с госпожой Риваш? Известная миллионерша! О, она долго жила у меня и необычайно привязана к Арктуру. Она опять приезжает, я тороплюсь ей ответить.

Он взмахнул огненно-желтым конвертом и с размаху открыл дверь конторы. Ему удалось набросать только вступительные строки письма: «Глубокоуважаемая госпожа Риваш! Могу ли я помнить какие-либо недоразумения перед лицом почетного долга сберечь Ваше здоровье! Лучшая южная комната Арктура уже с сегодняшнего числа ожидает Вашего приезда…» – как вдруг Клебе расслышал позади себя стук, фырканье, завывание мотора. Обернувшись к окну, он увидел, что в садик Арктура въехал крошечный двухместный автомобиль, из которого по очереди, сгибая под острым углом колени, вылезли мужчина с женщиной. Клебе тотчас понял: англичане – и бросил писать.

Здороваясь и совершенно не интересуясь, понимает ли его доктор Клебе, смуглый, с седыми висками, темноглазый человек говорил по-английски:

– В данный момент нельзя получить комнату в английском санатории. Мне понравилось местоположение вашего дома. Есть ли у вас хорошая комната? Покажите. Где я могу ставить авто – в вашем гараже? Верно ли, что наверху уже запрещена на зиму автомобильная езда?

Доктор Клебе ответил на все без промедления и утвердительно. Втроем они поднялись наверх. Выбрав комнату, англичанин обратился за санкцией к своей даме, и она сказала:

– Примиримся.

Они решили поселиться вечером и тотчас уехали, надымив и нашумев неподатливым мотором.

Доктор Клебе сел за стол, но писать не мог. Дым ширился перед глазами, шум переполнял голову. Начиналась явно другая, давно жданная и, наверно, красивая жизнь. Арктур будет полностью занят пациентами. Долги будут уплачены, администрация – снята. Клебе приобретет авто новейшей модели, вновь свободно поедет по Европе, из города в город, будет слушать музыку, встречаться с женщинами, покупать книги. В Арктуре он обновит оборудование, поднимет цены, увеличит персонал, возьмется: за научную работу: ведь накоплен большой материал по пережиганию плевральных спаек – в этом деле с Клебе может поспорить только доктор Штум. Потом он примется за музыку: пригласит педагога, будет сидеть за роялем каждый вечер по два часа.

Доктор Клебе завинтил наконечник пера и выбежал из конторы. Больные уже собирались в холле, ожидая приглашения к обеду.

Карл, с засученными выше локтей рукавами, в зеленом фартуке бильярдного сукна, широко маршировал на кухню. Клебе остановил его:

– Прошу вас, Карл, не показываться пациентам без униформы.

– Понимаю, господин доктор. Я смазываю подъемник, – ответил Карл, выпячивая почерневшие от масла руки.

– Все равно. Вы служите в первоклассном санатории.

– Понимаю, господин доктор, – повторил Карл, сияя улыбкой, как будто выслушал не внушение, а похвалу.

Широкие, быстрые шаги, курчавость, зеленые глаза, горевшие подобно пуговицам его униформы, румянец и эта неутомимая сияющая улыбка составляли существо, называвшееся Карлом. Именно улыбка, ничем не истребимая приветливость нервировала Клебе в тяжелые минуты. Но если дела поправлялись, Каря был очень уместен. Клебе с удовольствием посмотрел ему в здоровую ровную спину и сам расправил плечи.

– Фрейлейн доктор, – сказал он значительно. – Я советую вам распределить занятия в лаборатории более строго. Для крови надо выделить один день в неделю, скажем – вторник. Реакция осаждения и формула. Среда – мокрота. Четверг – все остальные анализы. Затем: понедельник и пятница – количественное измерение мокроты. Суббота – общий осмотр, взвешивание пациентов. Тогда на каждый день остаются только инъекции. За мною рентген, и я возьму на себя спринцевание горла. Иначе вы не справитесь.

– Но ведь до сего дня я справлялась, господин доктор?

– Ожидается большой наплыв пациентов, – проговорил Клебе, и от него дунуло свежестью. – Я прошу вас привести сюда фрейлейн Кречмар.

Больные Арктура стояли кучкой, когда в холле появилась новая пациентка. Доктор Клебе представил ее довольно торжественно. Минута прошла в молчании. В Ингу всматривались, она не знала, что сказать. Неужели это больные, подумала она. У некоторых была завидная внешность: обветренные лица, с давнишним загаром. Майор напомнил ей какого-то борца. Но тут же она нашла в нем, да и во всех других, что-то надломленное, чего в ней самой не было, нет, не могло быть никогда! Ей сделалось жарко, и она хотела уйти, потому что молчание разглядывавших ее новых знакомых было неделикатно, но один из них, невысокий, изящный, с красным лицом, наконец спросил:

– Вы впервые здесь, наверху?

– Да.

– Надолго?

– Наверно, на всю зиму.

– Ах, вон что…

– А вы давно здесь?

Ей все заулыбались, как взрослые ребенку.

– Вы какой справляете юбилей? – спросил кто-то у майора.

– Десятилетний, – ответил он, и нельзя было понять: в шутку или серьезно.

– Но патриарх у нас вы, – обратился он к изящному человеку с красным лицом.

– Да, иногда мне кажется, что это было в девятнадцатом веке. Я приехал сюда до войны.

– Вам, вероятно, очень нравится здесь? – спросила Инга.

Все засмеялись, и веснушчатая, похожая на мышку, единственная среди больных дама сказала с удовольствием:

– Вам тоже понравится здесь!

Все продолжали разглядывать Ингу. Она была из тех светловолосых женщин, которые без особого повода вспыхивают и прикрывают свое смущение улыбкой или смехом. Левшину показалось, что ее легко довести до слез и что она, мигая, словно защищается тяжелыми веками с загнутыми вверх ресницами. У нее вздергивалась кожа на лбу, приподымая брови, и это движение придавало ее лицу пугливость. Она совсем смешалась от слов дамы, похожей на мышку.

– Никаких правил не существует, иначе все было бы слишком просто, – вдруг сказал Левшин. – Одни живут здесь долго, другие коротко.

– Вы – долго? – быстро спросила Инга.

– Около года.

– И поправились?

Больные глядели на Левшина, точно экзаменаторы.

– Поправляюсь, – сказал он уверенно.

В этот момент ударили в гонг. Все пошли в столовую, по пути еще обстоятельнее изучая Ингу.