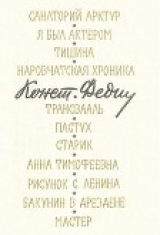

Текст книги "Повести и рассказы"

Автор книги: Константин Федин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

15

Карл чистил мебель В холле, когда пришел почтальон – пожилой низенький толстячок с усами кольцом, уже сколько лет носивший в Арктур почту. Они поздоровались.

– Шеф спит? – спросил почтальон.

– Еще не выходил.

– Придется потревожить: ему деньги телеграфом.

– Э, это как раз то, чего нам не хватает, – просиял Карл, – ступайте прямо к нему.

Через минуту почтальон вернулся к Карлу.

– Господин доктор не отзывается. Я стучал как следует.

– Это он надевает смокинг, чтобы встретить вас тостом, – весело сказал Карл. – Пойдемте.

– Раньше в таких случаях он подносил мне наперсточек киршвассера, – сказал почтальон.

– А теперь, умирай от жажды, не поднесет стакана воды, – сказал Карл.

Он постучал в дверь, прислушался и сказал тихо:

– Раньше все, что мельче франка, он не считал за деньги.

Он опять постучал и послушал.

– Да нет, я стучал, – с досадой сказал почтальон.

– Как он платил жалованье! – прислушиваясь, говорил Карл, – Не надо было смотреть в календарь.

– Может, он куда вышел? – сказал почтальон, поддав коленом оттягивавшую плечо битком набитую сумку.

– Господин доктор, – крикнул Карл, – вам деньги!

– Чего кричать? – недовольно сказал почтальон. – Может, там никого нет. Дверь-то заперта?

Карл нажал на ручку, дверь была не замкнута, он чуть отворил ее и неуверенно ступил на порог. Он стоял не двигаясь одно мгновенье, потом вдруг попятился, захлопнул дверь, обернулся и прижал створку спиною.

– Постой, – дохнул он, – может… может, нужен свидетель. Не уходи. Я сейчас.

Он побежал, точно на улице, высоко вскидывая ноги, по коридору, по лестнице, скачками через несколько ступеней, на самый верх и бросился к комнате Гофман. Никто не ответил на его отчаянный, поплывший по дому стук, он кинулся назад, и тут из ванной вышла Гофман.

– Фрейлейн доктор… господин доктор!

Он не мог сдержать дыхание и махал руками.

Не спрашивая, она поняла, что нужно, так же как Карл, бежать, мчаться, нестись. Но на ней был купальный халат.

– Сейчас оденусь. Что случилось?

Карл загородил ей дорогу.

– Господин доктор Клебе, я думаю, что ех, – шепнул он, страшась этого непонятного, знахарского слова.

Они побежали вниз.

У кабинета, как на карауле, стоял почтальон, подперев стулом свою сумку! Гофман вошла первой.

Клебе был бледно-желт и так спокоен, как будто ничего особенного не случилось. Тело его было прикрыто смятой простыней.

Гофман стала так, чтобы ее лицо не видел Карл: она зажмурилась, потому что не могла смотреть на Клебе. Она хотела нащупать его пульс, но ощутила холод окоченелости и незаметно отдернула руку. Она откашлялась и, не поворачиваясь, сказала на одной ноте:

– Это случилось несколько часов назад.

– Он мертв? – спросил из дверей почтальон.

– Я сразу определил, – сказал Карл.

Гофман увидела на столике шприц и пустой желтый флакон.

– Смерть последовала, вероятно, от морфия, – по-больничному сказала она, нагнувшись к флакону.

– Ага, – сказал почтальон. – наложил на себя руки. У меня это второй такой случай.

– Надо сообщить полиции, я знаю порядок, – сказал Карл.

Он оправился от испуга, но его еще лихорадила потребность действовать.

Гофман испытывала страшную перемену, совершавшуюся в эту минуту в мире, прежде всего – в ее мире, вокруг нее. Доктор Клебе, все время живо пребывавший в ее сознании, в один миг непостижимо заменился трупом под смятой простыней. Мгновение назад жизнь как будто не требовала к себе никакого внимания, подразумевалось, что ход ее не только не нуждается во вмешательстве, но еще сам подталкивает человека. А тут она вдруг вцепилась в человека, словно в ужасе, что ход ее сейчас же остановится, и Гофман слышала ее панический вопль: «Толкай мой ход, двигай, сильнее, скорее, а то, видишь?.. Посмотри на кровать, взгляни, взгляни!» И нельзя было не двигаться. Из Арктура оказалась вывернутой ось, ее надо было заменить. И Гофман в первый же миг, как только увидела смерть, поняла, что сделалась теперь главной, старшей в Арктуре, и ей, так же как Карлу, захотелось действовать и решать. Но ее непрерывно поташнивало, и она боялась, что упадет.

Рука поискала инструменты, не потому, что они были нужны, а как спасительную соломинку, но, коснувшись мохнатого купального халата, растерянно повисла в воздухе. Затем, будто найдясь, Гофман щелкнула пальцами, на мужской лад.

– Карл, – сказала она, – принесите мой халат из лаборатории.

Он в два скачка слетал за халатом, помог ей одеться, и она, застегнувшись на все пуговицы, сразу будто прислонилась к устойчивым подпоркам.

– А почему это валяется? – спросил почтальон, внушительно показывая на книги и ноты, рассыпанные по полу.

– Не знаю, – быстро сказал Карл.

Его цветущая краска стала убывать с лица.

– Мы с Лизль были у господина доктора вчера к вечеру. Он смотрел ноты. Может, уронил. Вот так вот стоял и, наверно, уронил.

– Вы когда были у господина доктора? – спросила Гофман, подходя к письменному столу.

– В сумерки. Или перед сумерками.

– И что же господин доктор? Вы что-нибудь заметили?

– Ничего не заметил, – сказал Карл, еще больше бледнея, – Господин доктор, я думаю, волновался. Смотрел так вот ноты и волновался.

Гофман уже не слушала: заметив посередине стола исписанную бумагу, она, спеша, перескакивая через неясные слова, читала. Тогда и Карл, подойдя и наклонившись, стал читать.

Была заполнена почти вся страница крупным, неэкономным почерком. Кое-где рука, видно, дрогнула, но подпись не имела ни малейшего отклонения от обычной, и росчерк удался, как всегда: тонкий, воздушный овал с двумя хвостиками внутри.

Гофман хотела взять записку, но Карл удержал:

– Фрейлейн доктор, надо оставить, как было: я знаю порядок.

Он уже опять сиял, поняв из записки только то, что там не было о нем ни слова.

– Предсмертное письмо? Это у них обычай, – сказал почтальон, покосившись на кровать.

– Я спишу, – сказала Гофман, доставая из кармана блокнот, – а вы, Карл, приготовьте объявление на дверь.

Он понятливо мотнул головой, выбрал подходящий листок бумаги, пристроился на краю стола и разметил, как лучше написать два слова.

Тогда и почтальон, отстегнув маленький карман сумки, вытянул телеграмму, помусолил на ней пальцем уголок и принялся писать. Минута прошла в молчании.

Первым кончил Карл. Подвинувшись к почтальону, он заглянул через его плечо. Старательными готическими буквами, как в тетрадке чистописания, на телеграмме было выведено: «Господин адресат скончался. Старший почтальон» – и подпись.

– А деньги? – спросил Карл.

– Назад отправителю.

– От кого перевод?

– От господина Кречмара, Гамбург.

– Слышите, фрейлейн доктор, – сказал Карл, – отец фрейлейн Кречмар перевел деньги. Это на ее похороны.

Ои подмигнул на кровать и сказал почтальону:

– А кто переведет на его похороны?

– Имеются наследники? – спросил почтальон.

– Он раз был женат, супруга бросила его.

– Поторопилась.

Карл вздохнул.

– Он был хороший человек, но у него не хватало денег. Одни долги. Он поэтому и…

– А-а, – сказал почтальон, – он поэтому и…

Гофман кончила списывать: все трое, не оглядываясь, вышли из комнаты. Карл наколол на дверь листок:

«Визиты запрещены».

– Я пойду звонить в полицию, – сказала Гофман.

– Я здорово опаздываю из-за этой истории, – проворчал почтальон.

– Наверно, полна денег? – шутя тронул сумку Карл.

Почтальон надул щеки и с сопением выпустил сквозь усы воздух.

– Рекламы. Два раза в день полна реклам. Как я жив – не знаю. Адэ.

Лизль выглядывала из угла, готовясь наброситься на Карла с расспросами. Он подозвал ее сильным кивком.

– Наш доктор, – сказал он тихо и пальцем вычертил в воздухе крестик.

Лизль присела. Проведя рукою поперек горла, она показала на потолок.

– Да?

– Нет, – ответил Карл и ткнул пальцем себя повыше локтя.

– Это что?

– Впрыснул яд.

– Ну!

– Ну и все. Приедет полиция, будет насчет вчерашнего спрашивать; идем, я скажу, как отвечать.

– А наши деньги? – вскинулась Лизль.

– Подумаем, – сказал Карл.

И он отвел Лизль подальше от кабинета Клебе.

Гофман, поговорив по телефону, встретила на лестнице англичан, спускавшихся на утреннюю прогулку. Они любезно приветствовали ее, и она не хотела им ничего сообщать, чтобы не портить прогулку, но слова сами полетели у нее с языка, и она не успела опомниться, как все сказала.

– О, бедный! – друг за другом воскликнули англичане.

Они были взволнованы и с удивлением смотрели на Гофман, твердя:

– Из-за кризиса, да? Какой грех, какой грех!

Потом они одернулись, точно переодевшись.

– Он был очень милый, – сказала пасторша, – но, по правде говоря, ему было трудно справляться со своим дедом.

– А мы как раз собрались уезжать из Арктура, – сказал пастор.

Ои откланялся и спустился на две ступени.

– Покойник ведь был лютеранин? – спросил он, обернувшись, и опять стал спускаться.

Приближаясь к комнате Левшина, Гофман уверяла себя, что успокоилась. Но, взглянув в его глаза, такие понятные по недавнему часу близости и сразу потребовавшие ответа – с чем она пришла, она страшно захотела получить у него помощь. Ей снова показалось, что она упадет, и когда Левшин протянул ей руку, она чуть не заплакала от слабости и насилу дошла до кресла.

– У нас опять несчастье, – сказала она, не выпуская его руку.

Он стоял с перекинутым через плечо полотенцем, с мокрым от умыванья лицом и, слушая ее, не мог понять своих сбивчивых, мешавших одно другому, чувств. Она скоро дошла до того, как увидела на столе письмо. И только теперь, читая его Левшину по исчерканным наспех листочкам блокнота, она вникла в витиеватую мысль Клебе:

«В том, что я делаю, никто не виновен.

Болезнь, которую лечат в Давосе, имеет обыкновение возвращаться. Она пришла ко мне на свидание третий раз. Возможно, что и на этот, раз вопрос ее излечения есть вопрос времени и, значит, – вопрос денег. Но зато вопрос денег сейчас – даже не вопрос здоровья. Ведь если бы я был здоров, в Арктуре все равно не было бы денег.

Я иногда мечтал о чуде, которое меня спасет. Но чуда не случилось. И понятно: чудо – это деньги, а ведь денег нет.

Говорят, есть на свете страна, где чудеса случаются с людьми, у которых денег нет. Если бы я был здоров, я пошел бы туда пешком, чтобы убедиться, что это – сказка. Но доехать туда нужны деньги.

Я сдаюсь.

Д-р Клебе».

– Он был все-таки добрый человек, наш Клебе, – сказала Гофман, кончив читать. – Ужасно говорить, что он «был», правда?

– Он был неплохой человек, – сказал Левшин, – потому что не мог быть лучше, даже если бы хотел.

– Это все рассуждения.

– Да, это рассуждения, от которых он умер.

– Он был просто несчастный.

– Да, конечно, он был несчастный.

Они говорили медленно, с большими паузами, точно боялись вынести неверный приговор, и это обдумывание, эти паузы п последний приговор над человеком, вопреки смерти продолжавшим быть живым в воображении, помогли Левшину увидеть то, что его поразило в этой внезапной смерти.

Сначала Клебе представлялся слитным с Арктуром, потом отделился от него, отошел, почти безразлично, в сторону, и тогда Левшин увидел, что Арктур погиб. Это заполнило его страстной жалостью.

Перед ним стоял высокий, легкий, чересчур узкий дом, к фасаду которого были игрушечно прислонены деревянные балконы, напоминавшие квадратные кроличьи клетки, но без дверок. На дворе, словно для детей, лежали пирамидки камней с альпийскими цветами в щелях и трещинах. Цветы были крошечные, как пуговицы, но их окраска – щедро, слепительно ярка. Несколько робких елочек топорщилось по рубежу двора, тропа полого катилась к мостовой, накрытая гравием с песком. Белизна стен выглядывала сквозь красно-коричневые клетки балконов, и по стенам вечно передвигались тени шезлонгов и одноногих: столов – с запада на восток, будто прячась от солнца. Дом плыл в мире синего неба, снежных гор, светло-зеленых лугов, мохнатых черных окаймлений леса. И где-то над третьим или четвертым этажом белела на нем гордая вывеска – Арктур.

И вот Левшин еще обретался в Арктуре, а он уже становился воспоминанием, драгоценной утратой, как детство. Все, что в нем было чуждое, будто взял с собою Клебе, и, точно в воспоминании о детстве, в Арктуре засветилось все только хорошее, и он перестал существовать.

Тогда лучшее из всего, что в нем было, выразилось в одном существе, и перед Левшиным явились серые, слегка навыкате глаза, рыжеватые волосы, подкрахмаленный халат, из кармана которого высовывались важные инструменты. Он сразу вспомнил все свои шутки над этим существом, и бескорыстную радость этого существа, что он все чаще шутил, и немного заносчивое убеждение этого существа, что именно оно способствовало второму рождению Левшина – там, в старом, навсегда погибшем Арктуре.

Он обнял голову Гофман, поправил ее спутанные волосы, и ему вдруг стало с ней хорошо и просто.

– Нам надо увидаться, – сказал он.

– Да, да, нам надо увидаться, – освобождено и громко подхватила она, – где, где?

– По-моему, хорошо на той дороге, и а повороте в Клавадель.

– На повороте в Клавадель? Но сегодня. Правда, сегодня?

– Непременно сегодня, когда же еще? – И он показал на связанные в пачки книги.

– Это – сборы? – спросила она вновь утихшим голосом. – Уже сборы?..

– Что же горевать? Ведь это вывод из всего, что было.

– А это опять рассуждения.

– Которые ведут к жизни, – сказал он, улыбаясь.

Прижав к своему лицу руки Левшина, она крепко держала их, и ему с ней было по-прежнему хорошо. Они долго молчали, потом внезапно отодвинулись друг от друга, вместе услышав, как деликатно постучал Карл.

– Фрейлейн доктор, полицейские приехали, – строгим шепотом доложил он.

И она, переменившись, чувствуя себя самой старшей, вышла из комнаты, так что Карл пропустил ее мимо себя с маленьким, едва заметным поклоном, какой делал раньше доктору Клебе.

Весь день был занят неожиданными делами, неожиданными людьми. Собрались кредиторы Арктура – купцы, банковский чиновник, бухгалтер, постоянно проверявший отчеты Клебе. Сначала они заседали в гостиной, разговаривая громче, нежели полагалось в санатории, затем разбрелись по всему дому, парами и в одиночку, появляясь на кухне, в незанятых комнатах, на балконах. В рентгеновском кабинете, где они постепенно вновь соединились, у них, наверно, возник спор, потому что голоса прорывались даже сквозь двойные, обитые материей двери. Спустя короткое время они снова рассеялись. Один из них – толстый, в вязаной зеленой жилетке, шумно сопевший – залез в машинное отделение лифта и потребовал, чтобы Карл давал ему объяснения устарелого механизма. Запачкав жилетку, он вылез, пришел в лабораторию, поглядел в микроскоп, спросил, сколько может стоить такая штука. Банковский чиновник пробовал рояль, бухгалтер велел Лизль приготовить кофе и послал ее за бриошами в булочную.

Никто не выразил намерения посмотреть на Клебе. Только когда стали прикидывать, во сколько можно оценить кабинет, кто-то спросил у Карла:

– А что, доктор очень изменился?

Но тут же чиновник задал другой вопрос: не было ли у доктора в кабинете второго рояля?

Потом они закрылись в конторе, и через оконную фрамугу на улице потянуло разносортными табачными ароматами…

Левшин подошел к перекрестку дорог незадолго до заката, когда все вокруг теряло яркость и становилось матовым и тишина превращалась в беззвучие. Глубокое клавадельское ущелье наверху слева было солнечным, справа – затененным, и чем ниже, тем насыщеннее была темнота, и на дне лежал вечерний мрак. На черте между солнцем и тенью Левшин различил просвечивавшие сквозь деревья здания, но там начинался изгиб ущелья, светлели пятна нестаявшего снега, и чтобы яснее разглядеть дома, надо было бы идти дальше, а уже наступало время встречи. Он повернул назад, и в нем ожило убеждение, что Клаваделю суждено остаться в памяти всегда зовущим, очень близким, но ни разу не достигнутым, как мечта.

У поворота дороги стоял одинокий крестьянский дом под картузом старой крыши, с узеньким навесным балконом, служившим переходом из жилья на чердак. Лестница наверх и балкон были ограждены перилами из тонких резных балясинок, и тень этих балясинок обвивала решетчатым поясом весь дом, и он будто сквозил, пропускал через себя зарозовевший вечерний свет, и только нахлобученная крыша придавала ему вещественность. Ни в нем, ни около него не было никакого движения, и оттого молчанье всей долины казалось совершенным.

Обойдя дом, Левшин увидел Гофман. Она шла не одна, но он тотчас узнал ее спутника: по обычаю – без пальто и шляпы, шагал рядом с ней доктор Штум. Он махнул Левшину высоко поднятой рукой и еще издалека, странно рассекая тишину, воскликнул:

– Наш-то Клебе, а?

Он повторил этот полувопрос-полувосклицанье, подойдя к Левшину и здороваясь.

– Бедняга, как запутался! – сказал он. – Но я вот думаю: если бы на его месте – я. Совсем па его месте. Во всех подробностях, при всех обстоятельствах. То есть абсолютно, как у него, понимаете? Не знаю, не знаю… А вы знаете? Как бы поступили вы?

– Не знаю, – сказал Левшин.

– Но если мы с вами не знаем, значит, мы разделяем, оправдываем, так? Ведь так? Но если так, тогда начнут все, как Клебе… Извините, я не понимаю.

Он потеребил волосы.

– Вы обратили внимание на одну фразу в конца письма?

– Говорят, есть на свете страна? – припоминая, спросил Левшин.

– Вот именно.

– И что же?

– Я хочу знать, что вы на этот счет думаете.

– Он прав, – сказал Левшин, – такая страна есть.

– И, по-вашему, ему надо было туда поехать?

– Нет, не думаю, что ему надо было туда поехать. Но вот, по-моему, вам надо было бы повидать эту страну, – сказал Левшин и, повернувшись к Штуму, встретил мгновенный, пожалуй лукавый, ответный взгляд.

– Это не вполне устраняет мой вопрос, – насупившись, сказал Штум. – Признаюсь, у меня есть желание узнать, что у вас там такое, в этой стране. Но, видите ли, меня не отпускают мои двести друзей, вон там, на горе. Год назад, я полагаю, вы меня тоже не отпустили бы, а?

Он несколько самодовольно посмотрел на Левшина.

– А теперь – какое вам дело до меня, а? Протестуете? Не согласны? Ну, может быть, я слегка преувеличиваю. Однако в этом есть и правда: Штум сделал свое дело… Во всяком случае, относительно вас, относительно Арктура.

– Относительно Арктура – нет, – сказал Левшин.

– Почему? По-вашему, я должен был заняться выпутыванием Арктура из паутины?

– Одного человека – из Арктура.

– Клебе? Нет? Тогда кого же?

– Он идет рядом.

Штум посмотрел на Гофман.

– Да, да, понимаю… Мне даже приходило на ум. Извините, коллега, я хочу сказать, что понимаю, насколько Арктур мало отвечал вашим… вашему…

Он что-то забурчал смущенно и сердито. Он шел между ними, стараясь шагать в ногу то с Левшиным, то с Гофман, не попадая ни с кем, раскачиваясь и поводя плечами. Он был недоволен своим многословием и, так как видел, что от него чего-то ждут, еще больше хмурился. Вдруг он мягко и даже с некоторой галантностью взял Левшина и Гофман под руки.

– Если я правильно понял, – сказал он Левшину, – вы остались довольны врачеванием фрейлейн доктор и рекомендуете ее мне ассистентом, а?

У него дергались усы, он неуклюже поталкивал плечами то правого, то левого спутника, сбиваясь с ноги, и это толканье делало их марш школьнически юным и смешным.

– Благодарю вас за авторитетную рекомендацию, – серьезно сказал Штум. – А вас, молодой коллега, прошу пожаловать ко мне на гору, договориться о будущих занятиях.

Он остановился.

– Я опаздываю, давайте простимся.

Оглядывая Левшина с головы до ног, он сказал:

– Одобряю, – и похлопал его по груди ладонью, как коня, – неплох. Когда вниз? Завтра? Хорошо. Хотите последний совет? В вашем состоянии с болезнью надо обращаться так, чтобы она не догадывалась, что вы о ней помните: она будет считать вас здоровым и не посмеет напасть. А если попытается – тогда и обнаружится, что вы были все время начеку. С ней надо хитрить.

Он подал Левшину руку.

– Ну, что же вы мне скажете?

– Что же сказать? – ответил Левшин, сжав ему руку.

– Ну, ну, не так отчаянно, пустяки какие, – наскоро проговорил Штум, с силой высвободил руку, тряхнул головой и пошел вперед, к городу.

Левшин и Гофман глядели на него, пока он был виден. Он словно увел за собою их мысли, и они не заговаривали.

Ответвление дороги поворачивало к реке, вдоль которой была линейкой вычерчена аллея топольков в деревянных манжетах, и рядом с нею вдаль шествовали чугунные устои электролинии. Берега были гладкие, как края ванны, но дно реки – каменисто, и поверхность чешуилась мелкой волной, будто вода рвалась всегда против ветра. Но звонкий непрекращающийся плеск реки не разрушал, а дополнял тишину особой стороной, противоположной той, какую составлял безмолвный крестьянский дом на повороте дороги. С приближением к реке слух привыкал к ее шуму, но еще полнее наслаждался все покрывавшим, молчаливым спокойствием долины.

Гофман и Левшин сели на скамью, лицом к реке. На деревьях едва набухали почки, но по неровностям луга, обращенным к солнцу, уже выбилась трава такой необоримой яркости, что ее зелень словно отвергала закатные оттенки. Единственным внешним движением перед глазами был горный полет реки, и они следили за ним молча. В волнах роились неисчислимые краски, вода старалась поглотить их, и не могла, и выбрасывала наружу только что исчезнувшие в ней цвета, и опять ненасытно глотала их. Но все это пестрое мелькание было подчинено одному могущественному тону – сложному и такому простому тону заката.

Когда они поднялись, чтобы идти, им захотелось побыть вплотную около воды, вечно притягивающей к себе человека. Они стояли на самом краю берега, наклонив головы. Весна иногда проносила по реке оторванную ветку дерева, клок вымытой из водоворота, сбитой до желтизны пены. Ныряя и крутясь, проплыл потерпевший крушение игрушечный ботик, таща на снастях изломанную мачту. Они долго смотрели ему вслед.

Их путь отмечали деревья и высившиеся тяжелые опоры высоковольтной передачи. Сначала Левшпн проходил мимо столбов, не замечая, потом стал поднимать на них голову, потом остановился разглядеть фарфоровые изоляторы с подвешенными к ним проводами. Его любопытство показалось Гофман забавным.

– Неужели не страшно стоять под таким столбом? – спросила она.

Он не понял ее. Она показала на вывеску с устрашающей зигзаговидной стрелою и надписью: «Опасно для жизни!»

То, что она смеялась, обрадовало его, он обнял ее за плечи, и они пошли дальше медленным, слитным шагом, как люди, которым не хочется, чтобы путь кончался.

И вот, выходя из аллеи, они увидели на ближней дороге высокую сутуловатую фигуру, направлявшуюся в город.

– Майор, – сказали они сразу и стали за дерево.

Майор был в теплых ботах, в широком шарфе поверх пальто, с палкой. Он шел невозмутимо ровно, по в походке его было как будто больше усталости, чем раньше, и, пожалуй, больше грусти.

Они взглянули друг на друга, чуть-чуть улыбнувшись, понимая, что это проходил мимо них сам Давос, прощаясь с Левшиным, напоминая о себе, как вечность.

Они дали ему скрыться и затем сами вошли в город, когда на балконах начали зажигаться огни.

– И это было наше прощание, – сказала она.

– До будущей встречи, – сказал он.

– До будущей встречи, – повторила она, немного помолчав.

1937–1940 гг.