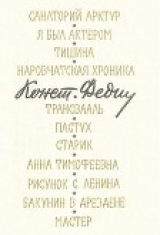

Текст книги "Повести и рассказы"

Автор книги: Константин Федин

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

Он нагнулся ближе. Приподнявшись, она поцеловала его в щеку. Лица были ледяными, и прикосновение показалось легким, едва слышным, прозрачным. Левшин улыбнулся, она ответила тоже улыбкой и протянула ему платочек.

– Сотрите помаду… А то еще увидит фрейлейн доктор…

8

Майор, с которым Инга недавно познакомилась, принес к ней маленький патефон и любимые русские пластинки. Он не расставался с ними. В одиночестве, надвинув на глаза ермолку, он слушал цыганщину, доносившуюся точно с того света. Случалось, по его красноватой щеке пробегала, будто заблудившись, убогая слезинка. Он вертел ручку патефона и вникал в хрипение давно умершей, но будто все еще умиравшей певицы, растроганно качая головой.

Инге он много насказал про свои пластинки, но она не могла найти прелесть в давнишней записи незнакомых слов и мало похожих на человеческий голос стенаний. Она смотрела на майора, не видя его, не слушая патефона, а думая о странной книге, только что отодвинутой в сторону.

Это был роман псевдонима, объявившегося где-то в Южной Америке, человека пессимистичного, но с такою страстью презрения писавшего о несчастьях, что они увлекали и манили к быту тяжелому, рискованному, заквашенному на мучительной помеси из приключений и борьбы. Где-то в океане плавали обреченные на смерть люди, авантюристы, преступники, под командою негодяя и спекулянта человеческими судьбами. Какая-то любовь, доступная отбросам, а может быть, рыцарям, вдруг нежно и жарко возжигалась в далекой гавани, где-нибудь в Нью-Орлеане. И само имя Нью-Орлеана, повторенное в романе рефреном, певучее и непонятное, как имя Клаваделя, пелось, пелось в голове щемящим напевом почтового рожка. О, как хотелось уйти, уехать, убежать, уплыть на неизвестном пароходе в неизвестную гавань, обречь себя на уничтожение, на бесстрашную и бесстыдную любовь. Неведомый автор со своим солнечным Нью-Орлеаном и своими бродягами возбуждал в Инге пренебрежение к страданию, болезни, слабости. А уделом ее – надолго ли? – были термометры, шприцы, иглы. Ее окутывали мокрыми простынями, обтирали спиртом, ее кололи, надували воздухом, и – в благодарность – по понедельникам она оплачивала счета отцовскими деньгами.

– Как вам понравился роман? – спросил майор, убедившись, что Инга не слушает патефон.

– Это – бессовестно, распущенно, смело. Читаешь – и все время ноет сердце. Такие книги я люблю.

Майор снял пенсне, близоруко сощурившись на Ингу лоснившимися глазами, спросил с любопытством:

– Похождения?

– Нет. Богатство опасностей и несчастий.

– Понимаю. Близко нам: мы ведь тоже несчастны.

– О нет! Мы так бедны несчастьем! Не знаю, чего у нас меньше – счастья или несчастья?

– Вы хотите разнообразия?

– Я не хочу, чтобы вся жизнь вечно делилась на нельзя и можно.

– Да, здесь, наверху, скучно. Я непременно уеду. Весной – в Локарно, потом – в Меран.

– Мне говорили, вы были на войне? – улыбнулась Инга.

– Да.

– Вы боялись?

– Мы, западные славяне, воюем из века в век.

– Вам было страшно?

– Изредка.

– Вы под пулями нагибались?

– На войне лучше всегда нагибаться.

– А теперь вы боитесь?

– Теперь?

– Боитесь своего tb?

Он подумал немного.

– Боюсь.

– Разве это страшнее?

– Медленнее. Много времени для размышлений…

– О страхе?

– Обо всем.

– По-вашему, все боятся?

– Все.

– Левшин не боится.

– Он думает, что выздоравливает. Особая порода людей, – у них воображение убито чувством безопасности.

– Но ему действительно лучше… Вы ведь давно наверху. Разве здесь не выздоравливают?

– Изредка.

– И от чего зависит удача?

Майор снова помолчал. Надев пенсне, он прочитал надпись на патефонной пластинке.

– Лучше всего – нагибаться, все время нагибаться, – сказал он.

– Не хочу! – воскликнула Инга. – Не буду нагибаться.

– Тогда…

– Знаю! И все равно не буду… Давайте о другом. Как вы попали в Россию?

– Мы, западные славяне…

– Ах да, вы западные славяне!..

– Вы усмехнулись? Нет? Мне показалось… Многие из нас воспитывались в России. Кадетский корпус, военное училище, производство в офицеры. У нас есть природный запал. А русские умеют заразить мечтательностью. Я жил и мечтал в Киеве, это – феерия. Вот этих всех (майор показал на пластинки) я слушал живых. Одна женщина пела баритоном. Был и мужчина почти с контральто. Красиво. Я думал – так будет вечно. У меня был мотоцикл, я гулял как хотел. Один раз мчался под гору, вдруг из-за поворота – извозчик. Я со всего разгона в пролетку – тр-рах! Извозчик еле-еле колеса собрал. Я – свеж, как роза. Красиво!

– О боже, – сказала Инга, – такое бурное переживание!

Майор гордо поднял голову.

– И однажды ночью меня молниеносно отправляют в Черногорию. Когда я добрался до Дуная, война уже шла. Мне дали сразу роту.

– Это много?

– Я был молод, – сказал майор, доставая из бокового кармана крошечную записную книжечку. Он искусно перелистал ее мизинцем.

– Я пробыл на фронте шестьсот пятьдесят один день. Прошёл в походе девятьсот пять километров. Находился в окопах более десяти тысяч пятисот часов. У меня два ранения, оба в ногу, одно я получил тысяча девятьсот шестнадцатого…

– Постойте, – сказала Инга, – вы это потом подсчитали или на фронте?

– Мы, офицеры, исчисляли все, что касалось нашего участия в войне, от скуки и ради игры: у нас был тотализатор, – при новых знакомствах мы бились об заклад – кто дольше просидел в окопах или кто сколько отступал. Я разработал свои цифры здесь, наверху.

– Дайте мне книжечку. Я только взгляну, с начала или с конца, – откуда разрешите.

Майор подошел к Инге. Приподняв книжечку высоко над ее лицом, попросил:

– Не надо смеяться.

– Что вы!

Она старательно вчиталась в мелко исписанную страничку.

– Книги?

– Да.

– Какие?

– Которые прочел залпом. Иди которые не понял.

– Со звездочками – это какие?

– Со звездочками – это которые прочел залпом, но не понял.

Она вскинула улыбающиеся глаза.

– «Волшебная гора» – даже с двумя звездочками.

– Да. Не читали? Эта книга здесь, наверху, на волшебной горе, секретна. Эта книга – про нас с вами. Здесь делают вид, что ее не существует.

– Ее трудно достать?

– Попробуйте.

– Она вредна?

– Врачам. Но они говорят – больным.

– Я вижу, медицина у нас, наверху, хочет заменить собою церковь с ее надзором…

Они оба засмеялись находчивой мысли.

– Правда, – сказал майор, – то, что там грешно, здесь – вредно: говорить о болезни – вредно, размышлять – вредно, любить – тоже. Любить будто бы особенно вредно. Вы знаете это? Впрочем, женщинам, – спохватился майор, – не так вредно.

– Почему?

– Они не настолько бурны, – сказал майор, но Инга словно не расслышала его, и он поторопился отступить: – Медицина обижена «Волшебной горой» потому, что романист написал книгу без благословения давосского общества врачей. Но, должен признаться, я не понял книгу. Случайность правит судьбой – философия, которая отнимает у больного силу воли.

– И у врачей – доходы, – презрительно добавила Инга.

Майор чувствовал, что они понимают друг друга. Приступ нежности размягчал его. Большие глаза Инги были полны странного любопытства и влажны, никогда в жизни он не видал близко таких глаз. Он потянулся к записной книжечке, боязливо обхватил своими тонкими пальцами руку Инги и застыл, обнадеженный тем, что было позволено подержать руку. Он полез в карман за пенсне. Он не заметил усмешки Инги. Ои надел пенсне, стал наклониться над ее лицом, чтобы глубже заглянуть в необычайные глаза, и у него было ощущение, будто он оборвался и летит во что-то смертельно студеное и что он сейчас вскрикнет. Его кинуло в трепет. Он сжал ее несопротивлявшуюся руку – она была жарка, и, наклоняясь все больше, он спросил дрожащим голосом:

– У вас температура?

Инга оттолкнула его кулаками в плечи, он испуганно выпрямился, бросился прочь от кровати к патефону, и тут постучали в дверь.

Вошла фрейлейн доктор с молодым человеком, и следом за ними – Левшин.

– Познакомьтесь, – сказала Гофман.

Молодой человек, подойдя к кровати, щелкнул каблуками, поклонился. Инга дала ему руку, он еще раз поклонился, осторожно притронулся к самым кончикам пальцев и шагнул назад по-военному.

– Вилли Бауэр, – негромко назвался он и сделал шаг в сторону, к майору.

Все смотрели на него молча и с сочувствием. Он был рыжеват, в веснушках, общим контуром напоминавших бабочку, которая села на нос и положила расправленные крылья по щекам. С виду ему можно было дать за двадцать.

– Вы уже акклиматизировались наверху? – спросила Инга.

– Не думаю, – вежливо отозвался Бауэр, – у меня утром и вечером течет кровь из носа и все время стреляет в ушах, точно я здорово получил по лбу футбольным мячом.

– Вы играете в футбол? – спросила Инга, мельком взглянув на Левшина.

– Нет. Но в детстве я проходил мимо поля, в меня попали мячом, я помню, как тогда текла кровь.

На него снова молча посмотрели. Он говорил туповато, мимика была ему несвойственна, рыжая бабочка веснушек лежала на лице неподвижно, как засушенная.

– Вы надолго сюда? – спросила Инга. Она прилежно повторяла все вопросы, когда-то заданные ей и составлявшие местный кодекс приличий.

– У меня отпуск после болезни всего три недели.

– Ах, так! А если ваше самочувствие… ваша болезнь потребует более длительного пребывания?

– То же самое – три недели.

– Но если это опасно для вас… если врачи предпишут, – не унималась Инга.

– Три педели, ни одной минуты дольше, – по-военному сказал Вилли Бауэр.

– Все-таки, у вас больны легкие…

– Я болел воспалением легких, понравился, получил отпуск. Мне доктор велел ехать в горы, укрепить… – он солидно показал на свою грудь.

– Я слышал, у вас бациллы? – сказал Левшин.

– Все равно, – без колебаний ответил Бауэр, – на службу надо через семнадцать дней.

– Да что у вас за безжалостная служба! – воскликнула Инга.

– Почему? – не меняя убежденного тона, сказал Бауэр. – Я служу у венской фирмы по внутреннему убранству жилищ. У нас солидная клиентура. Мне очень завидуют. Все мои товарищи без работы. Я уверен, они были бы рады, чтобы у них завелись бациллы. Лишь бы поступить на службу.

Фрейлейн доктор отвернулась к балкону. Левшин, подойдя к ней, сказал:

– Клебе попал в комическое положение.

Она молчала. Майор решил, что Инга не в обиде, и пришел в себя.

– Вы несерьезно относитесь к своему здоровью, – сказал он.

– Как ни относись, – возразил Билли Бауэр, – а через семнадцать дней изволь на работу.

Он подошел к пластинкам и щелкнул каблуками.

– Румбы у вас нет?

Инга глядела на него со злобой.

– Вы совершенно здоровы, сразу видно. Я удивляюсь, зачем вы сюда приехали, – сказала она. – Никаких бацилл у вас никогда не бывало, вы должны знать.

– Я думаю точно так же, – вежливо ответил Вилли Бауэр, поворачиваясь к ней. – За санаторий заплатили – я приехал. Доктор Клебе нашел у меня бациллы – я очень жалею, что доставляю хлопоты санаторию, но, однако, не могу изменить своп планы.

– Вы совсем не страдаете, – вызывающе проговорила Инга.

– Нисколько! – довольно сказал Бауэр. – У меня ничего не болит. Вот только кровь из носа.

– Зачем же вы явились сюда, наверх?

– А что вы думаете? Я бы с удовольствием взял деньгами. А мне дали отпуск и послали без разговоров сюда.

– Попросите, может, вам вернут деньги, – сказала Инга.

Вилли Бауэр приоткрыл короткие зубы и над ними бледную полоску верхних десен. Это была его первая улыбка.

– Я бы рад, – тупо сказал он.

Он увидел, что никто не улыбнулся. Больная барышня, которая сама позвала его к себе, смотрела на него недружелюбно и, кажется, насмехалась. Вилли Бауэр обиженно пригладил без того опрятную прическу. Помолчали. И тогда в тишине все расслышали и разгадали знакомое деликатное постукивание в косяк.

– О, надеюсь, я не помешал вам, господа, – пропел доктор Клебе, входя и тут же, в двери, всей своей фигурой изображая полнейшую готовность выйти за дверь.

– Очень хорошо, что вы пришли, – сказала Инга. – Мы тут уговариваем нашего молодого человека пожить в Арктуре подольше, а он уверяет, что ему здесь нечего делать, потому что совершенно здоров.

Доктор Клебе немного скривил рот, изображая сомнение и по привычке стараясь любезно улыбнуться.

– Приятно, – вздохнул он, – что наш милейший господин Бауэр так завидно себя чувствует. К сожалению, субъективное чувство не всегда отвечает истинному состоянию здоровья.

– Он ужасный упрямец! Говорит, если бы даже ему угрожали смертью, он все равно но остался бы в Арктуре.

– Бог мой, до чего вы договорились!

Доктор Клебе перестал скрывать беспокойство. Инга была возбуждена, Левшин наблюдал за ней слишком пристально, – это бросилось Клебе в глаза. Он взял со столика температурный листок Инги.

– Удивляюсь, фрейлейн доктор: в вашем обществе – такой разговор! – недовольно сказал он. – О болезни – только с врачом. Неужели это правило необходимо напоминать, господа? Сколько люди прививают себе болезней разговорами о страданиях!

– Мы просто болтаем, – сказала Инга. – Мы доказываем милейшему господину Бауэру, что, хотя он здоров, ему надо лечиться в Арктуре. Вы ведь такого же мнения, господин доктор!

Клебе передернул плечами:

– Пребывание в Арктуре принудительно только для меня одного, фрейлейн Кречмар.

На счастье, снова раздался стук в дверь.

Вошел Карл.

– Здравствуйте, – сверкнул он восхищенной улыбкой, – не имеются ли поручения?

– Пожалуйста, – сказала Инга. – Во-первых, открытки, штук шесть…

– Шесть по ноль запятая двадцать…

– Потом зайдите, Карл, в книжный магазин, спросите роман «Волшебная гора». Я не спутала названия, господин майор?

– Нет, нет, – мигом вмешался доктор Клебе, – я такого романа не слышал.

– Я считала ваши познания в литературе больше, доктор, – сказала Инга, поднимаясь на локти.

– Такого романа нет, не правда ли, господин майор?

– Вы о нем со мной не раз беседовали, – хмуро сказал майор. – И хотя предпочитаете Уоллэса…

– Нет, нет, – перебил Клебе, – не надо записывать, Карл. Не надо. Я сам буду в книжном магазине.

Он неслышно шагнул к кровати и уже с обычным участием, баюкающе растягивая слова, пропел:

– Разрешите мне лично принять ваше поручение, фрейлейн Кречмар.

Но тотчас он опять сорвался со своего топа:

– Что с вами?

Мига кашлянула с боязливой осторожностью. Лицо ее быстро белело. Локти покатились вниз. Она смотрела на Клебе с испугом, и, когда он взял ее за плечи, чтобы помочь опуститься па подушки, ее лицо было неподвижно, точно у куклы, на которой слиняла краска. Толчок сотряс ее тело, она кашлянула и с больною гримасой сжала губы. Тогда на секунду стало похоже, будто у ней губная помада начала сползать на подбородок, но сейчас же подбородок сделался ярче и темнее губ. Инга хотела поднести ко рту руку, Клебе удержал ее, взял поданное фрейлейн доктор полотенце, положил его на грудь Инге и вытер ей подбородок.

– Не волнуйтесь, – проговорил он совершенно спокойно и так тихо добавил слово «лед», что Гофман поняла его только по догадке.

Первым незаметно исчез из комнаты Карл. За ним – по-деловому торопливо – фрейлейн доктор. Майор решился вручить патефон Бауэру, сам взял пластинки и двинулся к двери на цыпочках. Бауэр отвесил поклон по очереди Инге и доктору Клебе.

Левшин хотел тоже уйти.

Инга с бульканьем дышала открытым ртом, испачканным кровью.

– Не уходите, – беззвучно выговорила она.

Клебе внушительно сказал:

– Надо молчать.

Не обернувшись, он разрешил Левшину:

– Останьтесь, – и опять вытер кровь у ней на подбородке.

Инга взглядом подозвала Левшина. Мельком она увидела на столике книгу, которую только что читала. Она подумала, что начались страшные несчастья, что отплывает в океан отчаянный корабль, и с ним – она. В ушах ее звучали неслыханные шумы, точно надвигался со свистом шквал. Толпы слов метались в ее воображении, отодвигаемые куда-то в темноту певучими именами то Нью-Орлеана, то Клаваделя.

Левшин стоял у нее в ногах, боясь шевельнуться. Он видел, как все сильнее бурели у ней на щеках тени, как дергались брови, как мерцали глаза, которые она не могла оторвать от него, из которых все исчезло, кроме весь мир затмившего человеческого страха.

9

Пришла весна, и с юга подул фён. Он лился, как вода – непрерывным током, пробираясь коридорами долин, омывая выступы гор. Стало труднее дышать, потяжелела одежда, плечи обвисли. Снег таял, но неподатливо. Лед на площадках перед кургаузом смягчился настолько, что игру в кёрлинг прекратили, но большие катки были все еще годны для спорта, и почему-то запоздало приехали канадские Хоккейные команды.

Протянутые через улицу плакаты, с единственным властным словом «Канада», волновались от ветра, усиливая ощущение ненастья. На катке собралось не очень много народу, но хоккей состоялся.

Белые и оранжевые свитеры, склубившись, перекатывались из конца в конец поля. Клубок распускался на отдельные нитки, будто ветром рассеиваемые но катку, потом нитки наскоро сцеплялись в связки и опять комкались, заматывались в клубок, и клубок снова катало по полю, из края в край. В эти минуты нельзя было уследить за отдельным игроком, как будто руки, ноги, головы хоккеистов были общие и быстро-быстро перемещались с одного свитера на другой.

Левшин впервые видел такое исступление человеческой энергии. В его теле тягучими, звенящими схватками возникало напряжение, точно он сам носился по катку, с жужжанием и шипеньем скобля на крутом повороте лед, издымая тормозящим коньком щиты белой пыли. Он взглядывал на сидевшую рядом фрейлейн Гофман и только покрякивал от восхищения:

– А?

Она кивала ему, довольная.

Он пробовал уловить полеты плашки под неистовыми ударами тупоугольных клюшек, но глаза не поспевали за ней, – она летела по льду пулей. Он входил в темп только тогда, когда судья останавливал игру, чтобы вывести из команды либо провинившегося, либо раненого. Затем Левшин опять видел устрашающую, словно кавалерийскую рубку клюшками и странное, вызывавшее восторг и смех, перескакивание рук, ног, голов с оранжевых свитеров на белые, с белых на оранжевые. И в ответ на это веселое побоище сильнее отзывалось в нем чувство здоровья.

Весна была последним испытанием, которое Левшин поставил себе перед отъездом с гор вниз. Ему удлиняли прогулки, он пробовал силы в гимнастике, он старался вытравить в себе следы изнеженности, привитой лежанием. И потому, что приходили к концу еще недавно казавшиеся бесконечными сроки, Левшин все больше жил будущим, людьми, которые его ожидали, предстоявшим применением своих новых сил. Все подробнее возобновлялось его представление о рабочей комнате в немного сумрачном и деловом доме торгпредства, где пробежали целых три года жизни перед нелепой болезнью; чертежи на кальке и пахнущей свечами вощанке, скатавшиеся трубками, с шуршанием разбегающиеся по столу; внушительные документы промышленных заказов; рекламные прейскуранты с расцвеченными рисунками электротехнической аппаратуры; фотографии достраиваемых советских электростанций и опор высоковольтных передач. Как часто в этой комнате говорилось о перемене ландшафта там, далеко, среди лесистых холмов севера, или по берегам степных рек, на юге: высились над равнинами, железные фермы, унося исчезающие вдали тяжкие дуги электропроводов, чернильно дымили над изумрудом рощ трубы торфяных топок. Сколько еще прибавилось в комнате торгпредства таких фотографий, пока Левшин лежал в своем козьем мешке на балконе Арктура? Товарищи ждали его возвращения, неисчислимы были пожелания, которыми они зажигали его волю подавить болезнь, расчетливо изготовиться к прыжку – отсюда, со стеклянно застывших гор, прямо в полновесную, дородную, звонко клокочущую жизнь. И какие письма вспоминались Левшину, когда он думал о друзьях, освободивших его не только от денежных забот, но и от сомнений в успехе, непременном успехе этого привередливого послуха в горах.

Увлеченно смотря на побоище свитеров, не разбирая, белые или оранжевые берут верх, Левшин вдыхал безбоязненно, ровно струю коварного фёна, и с ясностью повторялось в его памяти письмо друга: «Раздувай хорошенько свои мехи. Надеюсь, дырки-то в них затянуло совсем, а? Последняя открытка от тебя со швейцарскими домишками, вроде ульев, была веселая. Рады мы все за тебя очень. Посылаем наши газеты, где все – о Днепрогэсе. Здешние ты, конечно, читал, о его открытии, но нм не хочется сказать без сурдинки, что это – здорово! А в наших – много интересного, есть и фото, довольно впечатляющее, по уж бумага – извини, неизлечимая беда наша – бумага…» На балконе, высвободив из метка и раскинув во весь размах руки, Левшин до усталости держал полотнище московской газеты, по которой с полосы на полосу переступали устои плотины – титанический гребень, расчесывающий букли Днепра, и сквозь туман панорамы угадывал контуры знакомых по проекту подробностей, отдаленные воплощения чертежей. Усилия, работа инженера Левшина, его сознание разумной долькой были вложены в какую-то крупицу этих воплощений, и гордость сжимала ему сердце, н стало больно от тоски, что он не видел, как там открыли шлюзы и как низверглась вода. И тогда опять, с закаленной силой, его охватило решение: выздороветь, выздороветь, выздороветь и вернуться туда, домой, к смыслу и цели всего будущего!

Он сам иногда удивлялся, насколько хитро, предусмотрительно, расчетливо сделалось его поведение с тех нор, как начала отступать болезнь, и какое удовольствие доставляло ему собственное щепетильное благоразумие, над которым прежде он мог бы только издеваться. Такой чудесный инстинкт, такой чудесный инстинкт, думал он, жизнь!. Видно, мне уяад не тридцать лет, не тридцать, а шестьдесят, – так я хочу жить!

И хотя канадский хоккей был безоглядно страстен и судья не поспевал высвобождать из клубка команд одного за другим самозабвенных спортсменов с разбитыми коленями и черепами, Левшин ни на минуту не забывал, что еще неизвестно, выиграл ли он свой матч с болезнью или нет.

– Теперь уж все равно, какие свитеры побьют, – сказал он, – оранжевые или белые. Главное мы видели. Пойдем, у меня замерзли ноги.

– Что же вы молчали! – вскинулась Гофман и, будто осекшись, перебила себя: – А как же с фрейлейн Ингой? Вы обещали ей рассказать о хоккее.

– Да, правда… Но ведь пока мы идем, все кончится, и мы узнаем результат по телефону из Арктура.

Они прошли городом молча, прикрываясь воротниками от утомляющего настойчивостью ветра. Недалеко от дома Левшин взял Гофман под руку.

– Скажите, что вы думаете об Инге?

– Очень славная… Она мне нравится так же, как вам.

– Бросьте. Вы знаете, о чем я…

– Не знаю. Не понимаю.

– Бросьте же!

Она придавила его руку к себе локтем.

– Поймите, я могу ошибаться.

Они опять пошли молча, и только перед самой дверью Арктура Левшин сказал:

– Ну, хорошо, ошибитесь. Я хочу знать ваше ошибочное мнение, больше ничего.

– Не знаю, – сказала она и, высвободив руку, первая вошла в дом.

Левшин сразу поднялся к Инге. Ее не вывозили на балкон из-за фёна, окна были открыты только наполовину. Ее глаза вспыхнули, видно было, как под одеялом задвигались пальцы.

И вдруг Левшин с необыкновенной остротой, точно вернувшись из долгой отлучки, увидел, как ее изуродовала болезнь. Он приостановился. Словно налет золы пал на ее виски и выросшие скулы, вялые морщинки повисли от ноздрей к углам рта, поднялся, взлетел маленький подбородок все еще легкого, женственного, но какого-то застывшего очертанья. Странно было смотреть на нее после буйства перенасыщенных силой людей на катке.

– Что вы стали? – сказала она. – Подите закройте окна, мне опротивел фён.

Он исполнил просьбу и подошел к кровати. Приближение к Инге становилось ему в тягость, надолго вызывая к ней сострадание. Но сострадание никогда не приходило чистым, а смешивалось с тревожащим, упрямым чувством удовольствия, что с ним, с Левшиным, не происходило того, что происходило с ней, с Ингой. Эта двойственность казалась ему постыдной. Он старался подавить в себе постоянное невеликодушное сравнение недавно пережитого с тем, что переживала Инга. Но в нем ютилось скрытое торжество, что уже не возвратится состояние, когда в наступившей тишине болезнь притаивалась бездыханным созданием где-то тут же, у него за подушкой, готовая сбросить его в яму, как только он зазевается.

Левшин взял со столика кольцо с маленькими рубинами.

– Знаете, почему я сняла его? – спросила Инга, – Я замучилась, оно такое тяжелое.

– Я помню, мне было больно от простыни, которой я накрывался, – сказал он.

– А теперь?

– Теперь я хожу смотреть хоккей.

– А мне не нужен хоккей, – сказала она, отворачивая голову, – Мне просто неинтересно, чем вы там увлекались, на вашем хоккее. Вы, может быть, сами намерены играть в хоккей? Боже мои, воображаю!

Он не ответил, и она не шевельнулась.

– Вы, наверно, забыли, что такое tb, – сказала она в наставительном тоне. – Он очень коварен, этот недуг. Человек заболевает, когда уверен, что совсем поправился. Еще неизвестно, пойдет ли впрок ваша поправка.

– Ей-богу, попади я под автобус… – начал он.

– Да, – перебила она опять раздраженно, – если бы вы попали под автобус, я сказала бы: так и надо, не поправляйся!

– Виновен в выздоровлении, – засмеялся он.

– Да. Виновны. Вы держитесь как гость. Это оскорбительно. Что мы здесь – трамплин для вашего будущего?

– Вы – нет. Но Арктур, горы – трамплин, больше ничего. И для вас тоже.

– Все равно, – сказала Инга, – когда я начну поправляться, я буду вести себя тактичнее.

– Ну, я зайду к вам другой раз.

Она быстро повернула к нему лицо и посмотрела с укором.

– Вам было хуже, чем мне? – спросила она.

– Да.

– Что же вы делали?

– Я немного потерпел.

– Ах, знаю! Это – рецепт Штума!

– Я был уверен, что мне есть смысл выздороветь.

– Смысл?

Она помолчала немного.

– Вас ждет кто-нибудь дома?

– Все ждут, – сказал он и удивился своему ответу: так выразилась у пего эта мысль впервые.

– Все – это никто.

– У нас не так. Когда я заболел…

– Как вообще это было?.. Или – не надо, я не хочу. Я не хочу все об одном и том же. Это совсем не главное… Дайте мне одеколон.

Вытянув руки из-под одеяла, она сложила ладони в пригоршню. Левшин налил ей одеколон. Пальцы ее стали необычайно длинными, и, когда она их растирала, казалось, вот-вот начнут отчленяться суставы. Она попросила зеркало, но сразу отдала его назад.

– Сочувствуете мне? – сказала она, усмехаясь.

– Иногда.

– Это подло так отвечать, понимаете, подло, если вам говорят… если женщина говорит, что вас любит…

Они смотрели друг на друга молча. Он был взволнован не меньше ее и не мог ответить. К Инге возвращалась прошлая прелесть, краски с силой проступили на ее лице, и худоба, будто исчезая, становилась милее.

– Вам просто хочется скорее поправиться, – сказал Левшин.

– Я лучше вас знаю, что мне хочется. Мне нужно скорее пожить.

– У вас есть время.

– Не обнадеживайте, вы – не доктор. Что может быть страшнее докторского безучастия!

– Вас только что обидело сочувствие, и вдруг я стал безучастным.

– Погодите… сядьте.

Она немного отодвинулась и потянула его к себе за рукав.

– Правда, – сказал он, – вас словно бьет лихорадка, и вы не можете…

Она не дала ему досказать.

– Лихорадка, да. Но только это не болезнь. Я ненавижу ханжей. А вы думаете, что я такая, как другие девушки, которые изо всех сил прячут свои желания, потому что боятся последствий. Я все равно умру скорее, чем могут быть какие-нибудь идиотские последствия. Так что, пожалуйста, без рыцарства.

– Ну, послушайте, ведь смешно, когда взрослый, большой человек пугается осы и бежит от нее, отбиваясь.

– Какая оса?

– Вы закрываете глаза на правду.

– Какая правда? Даже майор смеется над этими бреднями, что любовь может пометать нашему лечению, иди что-то подобное.

– Но я же не говорил такую чепуху!

– А что вы говорили? Про то, что я не умею соблюдать режим или что я скоро умру?

Она села, опираясь вытянутыми тонкими руками в подушку. Одеяло сползло у ней с груди, ей хотелось кашлять, она закусила губу, острые плечи ее вздрагивали, глаза, расширяясь, темнели, как от наступившего вечера. Подавив кашель, она выговорила, однотонно расставляя слова:

– Может быть, вас интересует мои температура?

Не отрывая взгляда от ее бровей, то стягивавших, то подымавших на лбу прозрачную кожу, Левшин невольно тоже вздернул и опустил брови.

– Вы резонер, – сказала Инга.

– Хорошо, резонер.

– Вы… – начала она и остановилась.

Вытянув шею, отталкиваясь пальцами от постели, приближая к Левшину влажное, жаркое лицо, она со злостью договорила:

– Вы просто, наверно, негодный мужчина.

Чтобы лучше видеть, она откинулась и ждала, что он скажет. Она так взволновалась и так необыкновенно дышала, что у нее совсем пропала потребность кашлять.

Левшин усмехнулся обиженно.

– Вы напрасно сердитесь, – сказал он, поднимаясь.

– Уходите, уходите! – крикнула Инга.

Она резко согнула руки в локтях и упала на подушки.

Он вышел в коридор.

Давно уже он не чувствовал себя таким усталым, плечи и лопатки пыли, и хотелось скорее дойти до своего шезлонга. Но на лестнице встретился доктор Клебе и тотчас заметил в Левшине перемену.

– А все хоккей, хоккей! – возгласил он нараспев, как будто с удовольствием убеждаясь, что вот и хоккей может доставить неприятность.

– Нет, не хоккей. Тяжело бывать в этой комнате.

– Ах, у нашей милой фрейлейн Кречмар! Я давно хотел отсоветовать вам навещать её.

– Она всегда ждет, ей невозможно отказать, А когда смотришь на нее, заново проходишь свою болезнь.

– Вам это вредно, я чувствую. – отозвался Клебе, чувствуя на самом деле хорошо знакомое беспокойство перед чем-то назревавшим и неизбежным.

– Впрочем, мне скоро уезжать, – сказал Левшин.

– Как уезжать? – всполохнулся доктор. – Почему скоро?

Но Левшин кивнул и стал быстро спускаться.

Клебе прижал ладонь к сердцу, облокотился на перила: начинался приступ кашля.