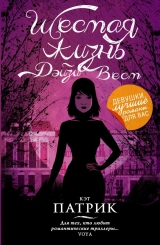

Текст книги "Шестая жизнь Дэйзи Вест"

Автор книги: Кэт Патрик

Жанр:

Триллеры

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)

6

– У тебя нет планов на сегодня, не так ли? – спрашивает Мэйсон, когда я, пошатываясь от бессонницы, вползаю в кухню. Вчера я совершила ошибку, взявшись за новый фантастический роман в половине девятого вечера. К десяти часам чтение поглотило меня настолько, что отложить книгу я не смогла. В итоге легла спать только в два часа ночи.

– Нет, планов нет, – ворчу я, плюхаясь в кресло. Мэйсон переворачивает жарящиеся на сковородке блины. Он очень неплохо готовит, хотя делает это достаточно редко.

– Тебе нужно как следует позавтракать, – поясняет он. – На сегодня запланирована ежегодная диспансеризация.

– Но почему сегодня? – протестую я. – Без предупреждения? В субботу?

– Прости, Дэйзи, – сочувственно говорит Мэйсон. – У меня сложилось впечатление, что ты переносишь процедуры легче, если тебя заранее не предупреждать; в таком случае ты не успеваешь разволноваться.

– Но почему именно сегодня?

– Обычно диспансеризацию назначают, когда до годовщины катастрофы остается несколько дней.

Автобус, в котором я ехала много лет назад, потерял управление на обледенелой дороге и упал на дно озера, унеся с собой двадцать одну жизнь, хотя в списке погибших осталось с тех пор всего семь человек. Это случилось в начале декабря, пятого числа. Ежегодную диспансеризацию обычно назначают, когда до этой даты остается несколько дней.

– Бог попросил сделать это раньше, – объясняет Мэйсон, глядя на меня со странным выражением.

– Не понимаю, – говорю я. – Не помню, чтобы раньше такое случалось… Такое было когда-нибудь?

– Нет.

– Странно.

Мэйсон перекладывает блины на тарелку и замирает со сковородкой в одной руке и лопаточкой в другой.

– Да, мне тоже так кажется, – говорит он, – но, видимо, на то есть причины. Давай сделаем то, что он просит, и забудем об этом еще на год.

Однажды я читала об интенсивной медицинской проверке, которую проходят космонавты, чтобы получить допуск к полетам. Конечно, это лишь мое мнение, но диспансеризация, которую проводят раз в год в рамках проекта «Воскрешение», еще более сурова.

Первый этап – медицинский осмотр, который, конечно, «обычным» не назовешь. Первым делом, как и положено, проверяют зрение, слух, рефлексы, работу сердца, а потом проводится полный неврологический анализ с проверкой на координацию движений и способность удерживать равновесие. Затем берут образцы волос для изучения в лаборатории и мазок из горла, даже если я ни на что не жалуюсь. Следом проводится полное сканирование кожного покрова, по итогам которого составляется карта родинок и иных образований. После этого изучают записи в карте о состоянии моего здоровья и питании на протяжении года.

Словом, это вам не обычная диспансеризация, которую проходят школьники в поликлинике.

В конце проводится проверка памяти. Эта процедура по-своему приятная, так как обычно она выливается в соревнование между Мэйсоном и мной, в котором я неизменно одерживаю победу. В прошлом году мы, к примеру, битый час спорили о том, где находилась начальная школа, в которую я ходила в Палмдейле, штат Флорида: на Коннектикут-авеню или на Коннектикут-стрит.

– Авеню, – утверждала я.

– Ты ошибаешься, – отвечал он.

– Нет, не ошибаюсь.

– Тебе было пять лет. Как ты можешь это помнить?

– Я это помню. Автобус останавливался на углу Коннектикут-авеню и Первой улицы.

– Откуда тебе это известно?

– Просто помню, и все.

Я не стала говорить ему, что запомнила название из-за него, потому что постоянно смотрела на указатель, мечтая о том, чтобы оказаться в настоящем Коннектикуте вместо Коннектикут-авеню – так сильно я боялась ехать в школу на автобусе. Только когда однажды утром со мной случилась истерика, Мэйсон понял, насколько сильно подействовала на меня та катастрофа.

Когда до него наконец дошло, он стал сам возить меня в школу на машине.

После проверки памяти Мэйсон проводит оценку моего психического состояния. Это странная процедура, потому что ее проводит не кто иной, как человек, постоянно находящийся рядом со мной и играющий роль отца. Впрочем, пока все нормально. Далее следует тест на уровень интеллекта, а после него экзамены на, знание математики, физики, навыков чтения и родного языка.

Хотя диспансеризация – утомительное занятие, если не сказать хуже, я мирюсь с ним, так как понимаю, насколько важны ее результаты для проекта с точки зрения сбора информации о состоянии детей из нашей так называемой автобусной группы. Ненавижу в нем я только одну процедуру – сдачу крови. Одно дело сдать образцы ткани – частички кожи просто отщипывают от тебя, и это происходит быстро, но когда приходится «нацедить» пятьдесят пробирок, это все равно что находиться в объятиях вампира, медленно высасывающего из тебя кровь. Сначала кружится голова, а потом все тело становится ватным.

Это самая неприятная часть.

Хотя я понимаю ценность диспансеризации, включая даже эту отвратительную сдачу крови – процесс отнимает много времени и сил, и по ее окончании я чувствую себя изможденной. Я живу с двумя агентами и, по сути, являюсь кем-то вроде их человекообразной лабораторной крысы, поэтому диспансеризация занимает один день, тогда как обычно на проверку состояния воскрешенного требуется четыре или пять. Помимо всего прочего процедуры идут одна за другой, без перерыва, поэтому отдохнуть и восстановиться, к примеру, между оценкой психического состояния и тестом на уровень интеллекта, возможности не предоставляется.

Когда диспансеризация заканчивается, я чувствую себя предельно усталой и едва осознаю происходящее. Мне еще предстоит поставить автограф под договором, согласно которому я живу под прикрытием и не возражаю против того, чтобы надо мной проводили научные эксперименты. В договоре указана моя настоящая фамилия – Макдэниел. Покончив с формальностями, я, вместо того чтобы сделать макияж и, нарядившись, отправиться на вечеринку, как делают нормальные девушки моего возраста в субботу вечером, переодеваюсь в пижаму и, едва удерживаясь на ногах, чищу зубы, чтобы завалиться спать.

День летнего солнцестояния сущая ерунда по сравнению с днем диспансеризации – длиннее его в году нет.

7

В воскресенье я просыпаюсь в полдень. Хочется пить, в голове дурман. Потягиваясь, с трудом заставляю себя подняться. Не знаю уж почему, но прежде всего я решаю проверить, не звонил ли мне кто-нибудь. В телефоне обнаруживается сообщение от Одри.

«Приходи в гости?»

Я надеваю бюстгальтер и, сходив в душ, спускаюсь вниз, чтобы найти Мэйсона. В кухне его нет, и я решаю спуститься в подвал, но останавливаюсь на полпути, услышав голоса.

– Это для меня полная неожиданность, – говорит Мэйсон.

– Но почему именно Сидни? – спрашивает Кэйси. – Она давно демобилизовалась.

Услышав имя Сидни, я задерживаю дыхание. Кэйси не всегда работала в паре с Мэйсоном. В течение первых пяти лет с нами была Сидни; Кэйси сменила ее, когда мне было десять. Я обожала ее как мать, которой у меня никогда не было, но она влюбилась в кого-то из Апостолов и забеременела. Ей пришлось уйти из проекта, оставив фальшивую семью, чтобы выйти замуж.

Согласно правилам, уходя, уходишь навсегда.

Я знала об этом, но все равно после ухода Сидни несколько месяцев бродила по дому, как брошенная собачонка, и старалась вести себя как ни в чем не бывало на людях, а ночью плакала в подушку и умоляла Мэйсона вернуть ее.

Чувствуя себя слишком слабой для шпионских дел, я продолжаю спускаться по лестнице, нарочито громко топая, чтобы предупредить Мэйсона и Кэйси о своем присутствии. Чаще всего Мэйсон говорит со мной о деталях проекта открыто, но когда я вхожу в лабораторию, по его лицу можно догадаться, что вопросов задавать не стоит. По крайней мере, сейчас.

– Могу я пойти в гости к Одри? – спрашиваю я.

Мэйсон приподнимает бровь от удивления, и даже обычно неэмоциональная Кэйси смотрит на меня с интересом.

– Это та девочка, с которой ты ходила на ланч? – спрашивает Мэйсон.

– Да.

– Она тебя пригласила?

– Нет, я собираюсь завалиться без приглашения, – отвечаю я саркастически. – Конечно пригласила!

– Хорошо, – говорит Мэйсон, окидывая взглядом ворох документов и горы лабораторных принадлежностей, которыми завален его стол. – Во сколько?

– Сейчас.

– Мне нужно двадцать минут.

– Само собой.

Поднявшись в спальню, отправляю сообщение Одри и принимаю душ, стараясь не намочить голову. После душа я наряжаюсь в шорты, потрепанную футболку и шлепанцы, так как в Омахе, похоже, еще никто не заметил, что на улице осень.

Мэйсон настаивает на том, чтобы я перекусила перед выходом, и я, торопясь, съедаю половину сандвича и несколько маленьких морковок, а по дороге еще и захватываю с собой горсть винограда. Ягоды сладкие и вкусные. Я набиваю полный рот и жую всю дорогу до дома Одри. Мне как раз не хочется разговаривать – что с полным ртом делать, кстати, довольно сложно, – и я, пользуясь вынужденным молчанием, погружаюсь в свои мысли. Виноградины, перекатывающиеся во рту, напоминают о том, как я умерла в третий раз.

В то время, когда мне было пять с половиной лет, я ходила в подготовительный класс, в группу полного дня – Мэйсон вычитал где-то, что это полезно для развития.

Словом, в школе я то ли нарочно пропустила завтрак, то ли потратила слишком много энергии, а потом засела в каком-то укромном уголке, а может, просто была слишком странным ребенком, но факт в том, что я не поела в тот день с утра и ко времени второго завтрака была голодной как волк. Сначала я не жуя проглотила сандвич с арахисовым маслом и джемом, а потом набила полный рот винограда, и огромные ягоды закупорили дыхательное горло.

Поскольку в тот день я была за столиком одна – девочка, с которой я сидела, накануне заболела и осталась дома, – никто этого не заметил. Вероятно, кашель подавившегося ребенка трудно услышать в столовой для буйных школьников начальных классов. Я упала на пол, и меня обнаружила случайно проходившая мимо девочка из пятого класса.

Сидни, одетая в форму врача-реаниматолога, приехала за мной на взятой в прокат или украденной карете «скорой помощи». Мэйсон со всем необходимым оборудованием для воскрешения ждал в машине.

Помню, очнувшись, я почувствовала озноб и головокружение. Горло болело – не знаю уж, каким инструментом пользовался Мэйсон, чтобы извлечь застрявшие ягоды. В легких от прилива кислорода ощущалось жжение, и в течение первых пяти минут я не могла понять, что случилось. Мэйсон, рассказывая, что я снова умерла, впервые в жизни обнял меня.

По этой причине, как ни дико это звучит, я вспоминаю смерть номер три с некоторой, можно сказать, признательностью.

– Думаю, излишне напоминать, – говорит Мэйсон, заставляя меня вернуться к реальности, – что с новыми друзьями следует проявлять предельную осторожность.

– Знаю, – с трудом произношу я, перекатывая во рту ягоды.

– Она будет спрашивать о прошлом… о родителях… о том, где ты жила раньше.

– Мне известно, что нужно говорить, – заверяю его я, проглотив виноград.

– Да, я не сомневаюсь, – соглашается Мэйсон.

– Не волнуйся, ладно? Я сохраню прикрытие.

Мэйсон, бросив на меня удовлетворенный взгляд и улыбнувшись, снова смотрит на дорогу. Я отворачиваюсь к окну и принимаюсь изучать проносящийся мимо пригородный пейзаж. Вдоль улицы, по которой мы едем, выстроился ряд не новых, но солидных домов с большими палисадниками, в которых растут крупные старые деревья. Вероятно, живущие здесь дети не всегда в состоянии побороть соблазн взобраться на них. На дорожке у одного из домов стоит минивэн. Живущая в доме семья куда-то собирается. Родители одеты для прогулки, старшая дочь разряжена, как принцесса, а младшая еще в пижаме. На следующем перекрестке мы останавливаемся у знака «Стоп», чтобы пропустить трех девочек с хвостиками. Они катят велосипеды и переходят через дорогу друг за другом, как утята.

Когда женский голос, которым говорит навигатор, сообщает, что мы «достигли пункта назначения», я ощущаю на душе невесть откуда взявшееся волнение, от которого у меня даже начинает болеть желудок.

Мэйсон без колебания сворачивает на подъездную дорожку, ведущую к дому из коричневого кирпича, похожему на жилище плантатора. Он едет слишком быстро, чтобы я успела успокоиться. Дом красивый – крыльцо с колоннами и прочие архитектурные излишества. Мне хочется как следует разглядеть его, но Мэйсон уже вышел из машины, и мне остается лишь последовать за ним. Одри, вероятно, наблюдала за нашим прибытием из окна – когда мы подходим к крыльцу, дверь тут же открывается, и она выпархивает навстречу.

– Привет! – говорит она.

– Привет, Одри!

Мэйсон поднимается на крыльцо раньше меня.

– Это мой отец, Мэйсон, – говорю я, предупреждая его попытку заговорить первым.

– Здравствуйте, папа Дэйзи, – говорит Одри. За ее спиной в дверях появляется мама, и они с Мэйсоном обмениваются таким церемонным рукопожатием, словно мы с Одри собираемся пожениться.

– Джоанна Маккин, – представляется мама Одри, взяв мою руку в свои. – Рада с тобой познакомиться, Дэйзи.

– Мне тоже приятно с вами познакомиться.

У миссис Маккин отличный маникюр и гладкая кожа. От нее слегка пахнет кленовым сиропом. Одета она в синий кардиган и потертые джинсы. На ногах туфли без каблуков, на шее золотой крестик. Светлые волосы аккуратно уложены. Ее фотография могла бы украсить страницу энциклопедии со статьей о матери и материнстве. Она напоминает мне Сидни, хотя внешнего сходства между ними нет.

Светская беседа прекращается лишь после того, как я недвусмысленно намекаю Мэйсону, что ему пора идти. «Пап, ты же куда-то собирался?» – спрашиваю я, и мы с Одри заходим в дом. Она быстро проводит меня по первому этажу. Обстановка – нечто среднее между картинной галереей и интерьерами из каталога «Поттери Барн». Когда краткая экскурсия подходит к концу, мы с Одри удаляемся в ее спальню.

Оказавшись на пороге комнаты Одри, я понимаю, что она нравится мне все больше.

Стена у изголовья ее ярко-желтой лакированной кровати окрашена черной краской, поблескивающей, как антрацит, и делающей стену похожей на школьную доску. Она сплошь увешана рисунками, листками с непонятными каракулями и от пола до потолка исписана всевозможными цитатами и заметками на память. На кровати простые белые простыни, поверх которых лежит симпатичная декоративная подушка, украшенная вышивкой в виде карикатурной карты Небраски.

Все остальные стены белого цвета. Напротив кровати стоит современный черный гардероб, а у двери – небольшой письменный стол белого цвета, над которым висят простые книжные полки. Есть на стенах и несколько фотографий, на которых изображена Одри и члены ее семьи. На некоторых снимках, очевидно, ее подруги, которых я не знаю. Я снова задаю себе вопрос: почему у Одри не так много друзей, как я думала. Внутренне радуясь тому, что оказалась в их числе, прохожу в комнату.

В углу, у самого большого окна, стоит небольшая кушетка, а напротив нее кресло в желтую, красную и черную полоску. Между ними небольшой прозрачный кофейный столик, на котором лежит стопка журналов. Издалека кажется, что они парят в воздухе.

– Это Люсит? – спрашиваю я, садясь в кресло напротив Одри и указывая на столик.

– Да, наверное.

– Классно, – тихонько говорю я. – Ты сама придумала интерьер?

Одри с гордостью кивает, улыбаясь мне.

– Я тоже этим увлекаюсь.

– Здорово.

В наступившей тишине я мучительно пытаюсь придумать, о чем бы таком еще поговорить. Неужели я растеряла все коммуникативные навыки после какой-то пары дней общения?

К счастью, Одри берет труд поддерживать беседу на себя.

– Мне твой папа показался очень интересным, – говорит она.

– Серьезно? – спрашиваю я, удивленно поднимая брови.

– Серьезно, – заверяет меня Одри. – Он разговаривает с тобой, как со взрослой.

– Да уж.

– Я знаю, ты сейчас меня убьешь, но он очень привлекательный мужчина, – заявляет Одри.

– Где тут у тебя туалет? – шутливо спрашиваю я, привставая. Одри хохочет, и я сажусь обратно.

– Да ладно, тебе наверняка все это говорят, – продолжает она. – Он похож на Джорджа Клуни… только не такой старый.

– Я никогда об этом не задумывалась, но, наверное, ты права. Чем-то похож.

– Очень похож. Но он такой темненький, а ты светленькая. Ты, наверное, на маму похожа.

– Может, и похожа, – говорю я, не успев осознать, что же такое я несу.

Одри удивленно смотрит на меня, и я, вспомнив об осторожности, напоминаю себе о том, что необходимо тщательно обдумывать каждое слово: есть вещи, которыми я могу поделиться, но есть и такое, о чем говорить я просто не имею права.

– У меня приемные родители, – признаюсь я, практически не кривя душой. Конечно, нет необходимости рассказывать Одри о том, что я была сиротой уже в момент катастрофы, в которой я погибла. Секретная служба, воскресив меня, поначалу не знала, что со мной делать дальше. Конечно, я не могу поведать ей о том, что Мэйсон получил задание опекать меня всю мою жизнь… вернее, до наступления совершеннолетия. Есть и еще более пикантные детали: к примеру, Мэйсон действительно мой приемный отец, но его статус едва ли имеет законную силу, коль скоро официально я скончалась в городе Берн, штат Айова, одиннадцать лет назад.

– Ух ты, – говорит Одри, которую, видимо, романтическая история о приемных родителях заинтриговала, и смотрит на меня большими карими глазами, в которых мечутся огоньки любопытства.

– Угу, – подтверждаю я.

– Ты первый приемный ребенок, с которым я познакомилась лично, – говорит Одри. – А когда ты была маленькой, они от тебя это скрывали? Ну, в смысле, бывает, родители разыгрывают целый спектакль и рассказывают ребенку о том, что у него где-то есть мать, только если мамаша смертельно больна и нуждается в пересадке печени, или что-нибудь такое.

– Нет, что ты, – отвечаю я, смеясь. – Я всегда знала. Как ты правильно заметила, отец относится ко мне, как к взрослой. То же самое с мамой. У нас в семье секретов нет.

Да уж, думаю я, по крайней мере, друг от друга. Поймав себя на почесывании носа, вспоминаю, что в среде агентов этот жест считается признаком того, что собеседник лжет. Я пристыженно опускаю руку на колено.

– Я поняла, – говорит Одри, которая, похоже, не привыкла придавать значение таким признакам. – А тебе не интересно, кто были твои настоящие родители?

– Не особенно, – искренне сознаюсь я.

– Правда? А я бы не смогла удержаться.

– Понимаешь, я решила, раз людям нет до меня дела, мне они тоже неинтересны. Не в том смысле, что я на них обижена, а просто у людей, наверное, есть на то свои причины. Не хочется тратить время и энергию на тех, кого нет со мной рядом.

– Да, наверное, так и надо к этому относиться, – соглашается Одри. – Ты, похоже, хорошо адаптирована к этой ситуации.

– Да, спасибо, – говорю я, смеясь и склоняя голову набок, – но меня никто еще не называл «адаптированной».

Одри тоже начинает хихикать, а я, хоть и сомневаюсь в том, что в точности следую легенде, все равно радуюсь, что кто-то расспрашивает меня о прошлом. Разговор так увлекает меня, что когда Одри спрашивает, сколько мне было лет, когда родители меня удочерили, я тут же, не задумываясь, выкладываю правду.

– Четыре года, – говорю я.

– А где ты жила до этого? – спрашивает она.

В ушах раздается душераздирающий визг шин, как тревожный звонок, возвещающий о том, что я у опасной черты; пальцы самопроизвольно впиваются в ручки кресла. Из практических соображений – к примеру, если я попаду в приемный покой настоящей службы «скорой помощи», где случайно выяснится, что моя группа крови не совпадает с родительской, – рассказывать о том, что я приемный ребенок, не возбраняется. Однако согласно сценарию я должна говорить, что приемные родители взяли меня в семью вскоре после рождения. Соответственно, информация о том, где я жила раньше, в досье не содержится.

– Чего я не могу понять, так это как мама разрешила тебе покрасить в черный цвет целую стену, – говорю я, глядя поверх головы Одри и силой заставляю себя снова положить руки на колени. Девочка, очевидно, ничего не имеет против того, чтобы сменить предмет разговора, и, обернувшись, с удовольствием разглядывает стену вместе со мной.

– Мама разрешает мне делать то, что я хочу, – говорит Одри тоном, который, несмотря на суть высказывания, эгоистичным никак не назовешь. Ее голос меняется, становясь странным и отчасти даже… грустным. Повернувшись ко мне, Одри избегает прямого взгляда и сидит, глядя в пол. В разговоре снова наступает пауза. Неожиданно, как раз в тот момент, когда я начинаю испытывать неловкость, девушка резко поднимает голову и смотрит мне в глаза. – Слушай, а хочешь колы? – спрашивает Одри.

– Конечно, – говорю я, радуясь тому, что она не заводит снова разговор о приемных родителях.

– Обычной или диетической?

– Обычной.

– Ладно, я быстро, – говорит Одри, поднимаясь с кушетки. – Музыку поставить? – спрашивает она, на миг замирая, прежде чем уйти.

– Давай.

Одри идет к столу, но, добравшись до него, останавливается, негодующе фыркает и качает головой. Мне интересно, что же могло ее рассердить, но я удерживаюсь от расспросов, чтобы не показаться навязчивой. Я молча слежу за тем, как она, поколдовав над лежащим на столе ноутбуком, загружает iTunes и, выбрав список воспроизведения, крутит ручку уровня громкости на одной из двух стоящих на столе небольших колонок.

– Так нормально? – спрашивает она.

– Да, отлично.

– Ладно, тогда я пошла за колой.

Одри уходит, и я остаюсь одна. Откинувшись на спинку, думаю о том, что мне нравится и кресло, и сама комната. Мне уютно, а для девочки без корней ощущения уюта вполне достаточно, чтобы почувствовать себя как дома.

Одна песня заканчивается, и начинается другая, которую я знаю и люблю. Ощутив прилив счастья, я, не удержавшись, начинаю подпевать вслух.