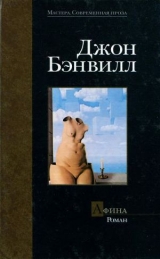

Текст книги "Афина"

Автор книги: Джон Бэнвилл

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)

За руль на этот раз сел Франси, рядом – пес на страже, и мы с Морденом сзади. Морден молчал, погруженный в себя, опустив подбородок на грудь и плотно скрестив руки, будто в смирительной рубахе. А я, о чем я в эту минуту думал? По-прежнему ни о чем. Как странно, правда? Не перестаю удивляться своей способности к совершенно пассивному участию в происходящем, если, конечно, это можно назвать участием. Словно присутствие само по себе есть как бы действие по инерции и никаких иных усилий не требуется. Чтобы осмыслить течение событий, которое несло меня с собой, как бегущая вода несет случайный листок, мне надо было бы все остановить, выйти вон из картины и рассмотреть ее, стоя в стороне, на некоей воображаемой архимедовой площадке в пространстве и воспринимая зрелище как единое целое. Но нет ничего единого и ничего целого. Вот почему, наверно, я в глубине души так и не смог до конца уверовать в существование реальности, как ее описывает физика со своими мгновениями неподвижных и ясных прозрений; ведь невозможно сделать срез живого и движущегося мира, поместить его между стеклами под микроскоп и тихо, спокойно рассмотреть. Какое там! Все течет, все, что есть, находится в неостановимом движении. Как это страшно, если подумать. Но еще страшнее отстать, оторваться от этого движения. Речь – один из способов зацепиться и не остаться позади. Именно этим я и занят. Если бы я остановился, я бы… остановился.

На стенде у газетного киоска жирные заголовки полуденного выпуска оповещали о первом убийстве.

– Ай-яй-яй, как нехорошо, – сказал Морден. – Просто ужас. – Он откинулся на спинку сиденья и задумчиво посмотрел в потолок. – Как звали того парня, что выкрал картину у Бинки Беренса и убил горничную, когда она с ним случайно столкнулась? – Мимо проносились магазины, фургоны, собаки, изверившиеся женщины с детскими колясками; как плохо я знаком с тем, что называется действительностью. – Лет десять-двенадцать назад, – уточнил он. – Неужели никто не помнит?

Я не отводил глаз от мелькающих улиц; меня так влекут к себе дела мирские.

– Фамилия начинается на «М», – напомнил Франси; плечи у него тряслись.

– Точно! – подхватил Морден. – Что-то вроде Монтегю. Или Монморенси. В таком роде.

Он легонько постучал пальцем по моему колену.

– Не припомните? Нет? Вы, наверно, были в отсутствии – вы ведь долго отсутствовали, верно? – Он задумался, притворился, будто думает. – Вермеер, кажется, это был. Или Метсю. Либо тот, либо этот. «Портрет женщины».Прекрасная вещь. Ударил ее молотком по голове, шмяк, и готово. – Он снова обернулся ко мне. – Бывали когда-нибудь в «Уайтуотер-Хаусе» у Беренса? Шикарная коллекция. Какие картины! Обязательно съездите, выберите денек. Уйма впечатлений. – Он выпрямился на сиденье вполоборота ко мне и, критически оглядев меня, сказал: – Бледный ты очень, вот что. Сидишь взаперти в четырех стенах, куда это годится?

Я принялся рассказывать им про тетю Корки, про ее прошлое и настоящее, про дом для престарелых, про Хаддонов. Бла-бла-бла-бла. Почему тетя Корки? Вообще в моем распоряжении мало тем для разговора. Морден меня не перебивал, а когда я добрался до точки, он воодушевился, стал потирать руки и объявил, что хочет с ней познакомиться. «Франси, – крикнул он, – поворачивай машину!» От моих неуверенных возражений он просто отмахнулся. Ему было весело. Скоро мы уже катили вдоль берега моря. Был отлив. Солнце ослепительно сверкало на обнажившемся топком морском дне и на ярко-зеленых разбросанных кучках водорослей. На торчащей ржавой железяке стояла цапля, едва удерживая равновесие распростертыми крыльями. «Красуется», – сказал Морден и засмеялся. Впрочем, вскоре настроение у него снова испортилось. Он стал жаловаться на судьбу. «У меня нет никого родных, – вздохнул он. – Настоящих родных – теток там, дядьев, братьев, в таком духе». Он резко обернулся ко мне, сдавил мне пальцами, к моему страшному испугу, запястье и вопросительно заглянул мне в лицо. «А у вас есть брат?» Я отвел глаза. Да, он совсем как я, сентиментальный и агрессивный. Ужас какой-то. Франси опустил стекло, выставил наружу локоть и принялся насвистывать. Машина взяла подъем и наконец остановилась у ворот «Кипарисов». «Это здесь?» – спросил Морден, вглядываясь. Я представил себе, какое лицо будет у Хаддона, когда к нему заявится Морден и громким голосом спросит тетю Корки. Но Морден уже утратил интерес к моей тетке, он сидел, снова уйдя в себя, хмуря брови и уставясь в пространство невидящим взглядом. Однако, когда я вздумал было выбраться из машины, он снова цапнул меня за руку и второй раз спросил, нет ли у меня брата. Нет, ответил я, стараясь освободить запястье, у меня вообще нет родных. «А сестра? Сестры тоже нет? Вообще никого? – Он кивнул. – И у меня тоже никого. Круглый сирота».

Он отпустил мое запястье, махнул рукой, я выкатился из машины, и они, взревев, умчались прочь. Я, моргая, остался стоять на месте. Меня словно взяли, встряхнули хорошенько и отбросили за ненадобностью.

Тетя Корки была религиозна. Она сидела в постели, одетая в больничное тряпье, и упоенно разглагольствовала о Боге, спасении и об отце Фаннинге (с которым нам вскоре предстоит знакомство, как я понимаю). Мне было безразлично. Голос ее действовал успокаивающе. Мне хотелось заползти к ней под одеяло и просить у нее защиты. Я задыхался, дрожал, у меня подкашивались ноги, будто я только что одним броском достиг конца каната и теперь, весь в поту, стою, вцепившись в усыпанную блестками стойку, а внизу зияет огромная, душная пустота, и рано или поздно мне придется пройти по канату обратно, туда, где дожидается Морден в трико акробата и в мягких блестящих сапогах, и с шальной, бесшабашной усмешкой на губах; все это будет, но еще не сейчас. Поднос с теткиным завтраком стоит на тумбочке у кровати: каша в миске с гнутой ложкой, пустая чашка на блюдце не в цвет, обгорелый кусочек тоста. Она смолкла, но я даже не заметил этого. Я вдруг совершенно изнемог. Она внимательно пригляделась ко мне.

– Эй, – окликнула она меня и ткнула пальцем под ребра. – Что это с тобой? Привидение увидел?

Тетя Корки была права; мне явился восставший из мертвых, такой знакомый призрак прежнего меня. О, если бы существовала какая-то законная процедура для изменения прошлого.

3. ПИГМАЛИОН (название полотна – Пигмалион и Галатея), 1649

Джованни Белли (1602–1670)

Масло, холст, 23 х 35 дюймов (58,4 х 89 см)

Белли примечателен тем, что представляет обратное направление миграции художников, это итальянец, переселившийся на север. Родился в Мантуе; известно, что в юности несколько лет проходил учение в Риме, возможно, что в мастерской Гвидо Рени (1575–1642), чье влияние, не вполне положительное, ощущается в работах младшего художника. Затем имя Белли встречается в каталоге торговца картинами Верхейдена из Гааги, датированном 1640 годом, здесь он значится как «Joh. Belli ex Mantuva, habit. Amstelodam» [4]4

Йог. Белли из Мантуи, прожив. в Амстердаме (лат.).

[Закрыть]. Что побудило этого во всех отношениях типичного итальянца (южанина, католика, одержимого идеей смерти) обосноваться в Нидерландах, неясно. Бесспорно однако, если судить по его работам, отличающимся тщательной проработкой и блестящей текстурой, а также мистической, можно даже сказать – зловещей атмосферой, привело его на север отнюдь не восхищение полотнами гениальных голландских мастеров Золотого века. Он – анахронизм, может быть, отчасти даже абсурд в истории живописи, человек без родины, шагающий не в ногу со своим временем, изгнанник в чужой стране. Его работы несут на себе печать самоуглубления и отрешенности, характерных для того, кто отгородился от окружающего и знакомого и безнадежно тянется к тому, что оставлено и утрачено. Его интерес к теме смерти – или, вернее, как выразился один критик, к теме «жизни в смерти» – проявляется не только в гнетущих, мрачных сюжетах, которым он отдает предпочтение, но также и в его упорных поисках покоя, незыблемости и какой-то почти неземной роскоши, – увлечение, которое, парадоксальным образом, придает его работам характер тревожный, даже лихорадочный, недаром их чаще всего описывают – неточно, разумеется – эпитетом «готические». Такое постоянное устремление в трансцендентность приводит к манерности и вычурности стиля, так что суждение Гомбриха о творчестве Гвидо Рени – что «поиски чистой красоты делают его работы чересчур нарочитыми и головными» – вполне приложимо и к ученику Рени. На полотне «Пигмалион» эти свойства – самоуглубленность и жажда чистоты, как в форме, так и в содержании – выступают особенно ясно. Нас с первого взгляда поражает та смелая проекция, в какой художник расположил на полотне ложе Пигмалиона и его оживающей изваянной возлюбленной. Этот большой красный параллелограмм пересекает картину наискось от нижнего правого до верхнего левого угла и порождает прямо-таки устрашающее ощущение массивной асимметрии, при первом взгляде кажется, будто комната, в которой смотришь на эту картину, внезапно перекосилась. Изжелта-бледное тело пробуждающейся статуи на фоне кроваво-красного покрывала видится как символ покорности: здесь Галатея (это имя, кстати, не фигурирует в классической литературе ни в одной из версий мифа, по-видимому, его присочинил кто-то из мифотворцев Ренессанса) – скорее жертва, чем объект любви. Как поразительно самозабвенно и в то же время кротко она лежит, вся открытая взгляду, распростершись на спине, согнув левое колено, так что видно место, где гладкий камень переходит в живую складку, а правая рука, еще бескровная, с тонкими узкими пальцами, откинута в сторону. Первое ли дыхание жизни так раскинуло члены богини или же это пароксизм плотского наслаждения, уже испытываемого полуожившей девой, и притом впервые? И склонился ли над нею Пигмалион, чтобы внимать ее любовным вздохам, или, наоборот, приподнялся в страхе перед силой внезапно им разбуженной страсти? Странное положение его ладони – он сдавил ее правую грудь – вполне может быть истолковано и как проявление страха, и как жест желания. Точно так же и подношения – раковины, камешки, убитые певчие птицы, разноцветные флаконы и капли амбры, разбросанные у ложа, кажутся не столько подарками, которым, по выражению Овидия, «радуются девы», сколько обещанными приношениями на алтарь беспощадного божества. С какой тщательной точностью художник воспроизвел все эти пустячные вещички, он словно и в самом деле жертвует их Венере, чье огромное нагое тело нависает над ложем, умаляя фигуры любовников. В этом изображении богини, равнодушной, мраморной и матерински сладострастной, ясно чувствуется влияние маньеристов, в особенности – Бронзино, таких его работ, как полотно: «Венера Купидон, Заблуждение и Время». Общий тон сексуальной двусмысленности подчеркнут тремя пляшущими язычками пламени погребального жертвенного костра на среднем плане в правом верхнем углу сцены. Как бы ни были они сомнительны с точки зрения вкуса, тем не менее именно в таких тонких деталях, а не в крупных чертах этой фантасмагорической, напоенной смертью картины вечные старания Белли, говоря опять же словами Гомбриха, «найти формы, более совершенные и более идеальные, чем реальность, вознаграждаются успехом».

~~~

В произведении искусства меня сильнее и непосредственнее всего трогает качество его тишины. Это не просто отсутствие звука, а действенная сила, выразительная и властная. Тишина, излучаемая живописным полотном, становится как бы его аурой, которая одевает и само полотно, и того, кто на него смотрит; это своего рода цветовое поле. И потому, что меня больше всего поразило в той белой комнате, когда я взялся за картины Мордена и начал рассматривать их одну за другой, был не цвет, и не форма, и не передача движения, а то, как каждая из них умножала тишину. Скоро уже вся комната пульсировала их безмолвным красноречием. Пульсировала и гудела, ибо этот пышный, неслышный шум, которым они наполняли комнату, как воздушный шар наполняется сгущенным воздухом, не приносил покоя, он, наоборот, возбуждал во мне трепетное предчувствие, волнующее, захватывающее ожидание, тем более напряженное, что ожидать было как будто бы совершенно нечего. За работой я разговаривал сам с собой, не вполне даже отдавая себе отчет в том, что разговариваю; на разные голоса тихонько разыгрывал какие-то диалоги, и когда заканчивал рабочий день, в голове у меня стоял разноголосый звон, словно я с утра находился в толпе болтливых, беззлобных безумцев. И сама комната тоже сбивала с толку своей странной формой в виде узкого клина с единственным квадратным окном в широкой стене и невидимой дверью. Удивительно, что я не сошел с ума в тот первый период полного одиночества и неотступной сосредоточенности (а может быть, сошел?). Я мог бы работать где-нибудь в другой части дома, там имелось много больших просторных помещений, но мне даже в голову не пришло перебираться отсюда. С помощью Франси (который держался не слишком любезно) я перенес из кухни наверх старый сосновый стол, навалил на него нужные мне книги, справочники, а также порошки, растворы и реторты (это я сочиняю) и, раскрыв зеленый клеенчатый футляр, разложил в ряд орудия моего труда: пинцеты, ножички, скребки, скальпели, тонкие кисточки из собольего волоса, лупу и окуляр ювелира; быть может, как-нибудь в другой раз я напишу небольшую оду во славу всех этих дивных инструментов, которые служат мне неисчерпаемым источником удовольствия и утешения. Словом, вот я, за работой, совсем как во дни моей пылкой, если не золотой юности, когда мне нравилось изображать из себя ученого. Тогда это были науки, теперь – искусство.

Я многое обдумал со времени твоего исчезновения и пришел к некоторым заключениям. Во-первых, моей погибелью было то лучезарное флорентийское утро, на заре Раннего Возрождения, когда зодчий Брунеллески раскрыл своим товарищам живописцам неведомые до тех пор законы перспективы. Моральной погибелью, я имею в виду. Тысяча примерно лет до этого эпохального события представляется мне временем глубокого, беспробудного сна, когда всякое движение шло по замкнутой кривой со скоростью ледника и будущее было не более чем повторением прошлого; одним долгим зависшим мгновением беззвучия и круговращения между шумным концом классического мира и первыми судорогами так называемого Ренессанса. Я рисую себе нечто вроде мглистой северной Аркадии среди густых лесов, в клубах тумана, в тишине, в самом сердце мерцающей, ледяной, вечной ночи. Какая тишь! Какой покой! А затем наступила та звонкая заря, когда великий зодчий раскрыл свой ящик с чудесами, и Мазаччо (которого современники очень удачно и проницательно, на мой взгляд, звали Неуклюжий Томмазо) с подручными схватился за голову: как же это они проявили такую близорукость? Принялись чертить сходящиеся линии и все испортили, заразив мир химерами прогресса, усовершенствования человека и всего такого прочего. Очарование скоро сменилось разочарованием; вот, вкратце, и вся история нашей культуры. Да, нечем похвалиться. Ну а уж что до Просвещения… Как можно ждать от человека, вскормленного, как я, всей этой дичью, что он сохранит здравый рассудок?

Но как бы то ни было.

В первые дни в той потайной комнате я, заблудившись в родных дебрях потустороннего мира искусства, был счастлив, как никогда прежде, сколько могу припомнить. Я блуждал, не зная дороги, но в то же время гораздо живее ощущая и себя, и все вокруг, чем в какую-либо другую пору моей жизни, отложившую отпечаток в моей памяти. Все было полно значения и смысла. Я уподобился так называемой животной твари, замершей на краю открытой равнины, – все чувства чудесно обострены и распахнуты ветрам мира. Каждое полотно, которое я поднимал и клал под увеличительное стекло, служило мне предвестием того, что должно случиться. А то, что должно было случиться, хотя я еще этого и не знал, была – ты и все, что с тобой связано.

Или, может быть, знал?

Разглядывая эти картины, не высматривал ли я в них всегда один только грядущий образ – твой, одну искру, движущуюся на меня из точки, где сходятся линии перспективы?

Я в глубине души – неисправимый романтик. Мне очень хотелось верить в Джозайю Марбота, самоуверенного авантюриста, который сразу замечал своими глазами-бусинами и спешил захватить неучтенные шедевры. Чем ближе я знакомился с картинами, тем яснее чувствовал, что заодно знакомлюсь и с ним (возможно, что он и был моим собеседником в разыгрываемых диалогах), с его язвительным юмором, и пристрастием к гротеску, и скромными манерами, за которыми пряталась неумолимость страстного коллекционера. Я почти воочию видел его – худой, высокий старик во фраке и широком галстуке, он с наступлением темноты, сутулясь, медленно обходит дом, одной рукой опираясь на трость с перламутровым набалдашником и заложив за поясницу другую руку со скрюченными подагрическими пальцами. Гноящиеся глаза его все еще зорки, углы рта опущены (зубов давно нет), нос узкий и тонкий и бескровно, мертвенно бледный, как здешние пересохшие белые стены. Вот он останавливается у окна, слуга со свечой проходит вперед, окруженный пляшущими тенями, а он глядит вниз в тесный переулок; булыжники мостовой лоснятся под моросящим дождем, со скрипом и цоканьем проезжает карета, лошадь мотает головой; а ему вспоминается другой переулок на lie de la Cit’e. Тридцать лет назад; тогда тоже уже почти наступила ночь, и под низким закопченным потолком полупьяный торговец вынес что-то замотанное грязным тряпьем и, нежно бормоча и целуя кончики пальцев, словно предлагая богатому милорду одну из своих дочерей, восклицал: Vaublin, m’sieur, un vrai Vaublin! [5]5

Воблен, месье, настоящий Воблен (фр.).

[Закрыть]Я думал про его страсть к картинам – или по крайней мере к собиранию их, – как о чем-то слегка непристойном, вроде тайного порока. Представлял себе, как он рыщет по картинным галереям, словно по тогдашним большим борделям, горя в лихорадке похоти и стыда, запинаясь, высказывает желание чего-то иного, особенного… Вкусы его лежали, конечно, в области сомнительного и уродливого, однако радости, которые он себе покупал, имели вид вполне приличный – во всяком случае, что касалось техники, – словно горбатые и трехгрудые продажные девки, наряженные в шелка и кринолины.

Но что на самом деле я видел в этих картинах, какие чувства испытывал? (Я сижу тут со снисходительной полуулыбкой на губах, точно судья, выслушивающий горячие – и саморазоблачительные – сбивчивые оправдания олуха-подсудимого.) Откуда мне знать наверняка, какие чувства я испытывал или не испытывал? Настоящее мгновение оказывает преображающее воздействие на прошлое, исподволь и постоянно. То время, хотя совсем недавнее, кажется мне сейчас необозримо далеким, это – эра до грехопадения, залитая медвяным светом и полнящаяся медленной музыкой одиночества. Отдавался ли я созерцанию картин с чувством внутреннего сокрушения, с каким должно восприниматься великое искусство? Возможно. По правде сказать, мне было немного жутко, оттого что они взирали на меня с другого конца комнаты, как прислоненные к стене загипнотизированные кататоники. Но дело в том, что я никогда прежде не находился в такой близи от произведений искусства, никогда не пользовался в общении с ними такой свободой, не мог позволить себе таких вольностей. Я словно пробился в иную реальность, в иное, прежде немыслимое измерение знакомого мира. Это было как… да, что-то в этом роде, по-видимому, подразумевают, когда говорят «любовь». Взять одно из этих поразительных созданий, положить на стол в белой комнате и приступить к работе над ним с пинцетом и лупой – было все равно что обрести право проникновения в самые сокровенные глубины священного предмета. Вот это – поверхность, записанная художником, говорил я себе, а это – мазки красок, наложенные им; где-то в их наслоениях могли до сих пор сохраниться отдельные атомы, которые творец выдохнул три с половиной века назад, упоенно склонившись над своим холстом в мансарде с протекающей крышей на какой-то грязной улочке Антверпена или Утрехта под небом, заполненным высокими нагромождениями кучевых облаков. Так мне это все представлялось и так я думал; неудивительно, что когда я отступал на шаг и тер глаза, сначала я ничего перед собой не различал. Я был как любовник, восторженно и немо любующийся любимым лицом, но видящий не его, а свою мечту о нем. Ты была этими картинами, и эти картины были тобой, а больше я ничего не замечал. Теперь мне все понятно – но тогда…ах, любовь моя, тогда!Ты ведь видишь, в чем моя трудность: сам гротеск в окружении гротескных предметов, я был счастлив и не желал ничего больше, только бы длилось незыблемо мое мирное одиночество, населенное фантасмагориями; то есть не желал ничего больше до тех пор, пока ты вдруг не ожила и не выступила из рамы.

А случилось вот что. Я сейчас опишу, как это было в первый раз. То есть не в первый раз, а в первый раз, когда ты когда я когда мы… Словом, вот.

Но, с другой стороны, что, собственно, тогда случилось? Ничего. Ничего такого, о чем можно было бы говорить, что можно вразумительно выразить словами. Утро. Осень уже в полном разгаре. Солнечный бронзовый свет ложится на лица домов, загустевший, тихий, ясный воздух словно ускользает в прошлое. Тишина. Только изредка взревет где-нибудь на набережной мотор автобуса да еще, уж совсем вдалеке, нестройно затренькают колокола кафедрального собора – верно, ученик звонаря упражняется в гаммах. Я сижу за столом и рассматриваю каталог большой Вашингтонской выставки Воблена, альбом раскрыт на довольно скверной репродукции «Свежевания Марсия»: на переднем плане веселятся пейзане, а черное дело делается дальше, в уменьшенном масштабе, под сенью рощи. У меня болит голова, боль стучит где-то внутри, размеренно, тихо и упорно. Поднимаю глаза от книги – передо мной в окне стоит столбом серебристо-белое пухлое облако Магритта, широко раскрыв мне свои объятия. Из безмолвия возникаешь ты. Я так себе это представляю: тишина в комнате каким-то образом материализовалась в тебя и придала тебе реальные очертания. Я почувствовал твое присутствие, прежде чем раздались шаги. Все сдвинулось, будто какой-то паровоз беззвучно перешел совсем на другие рельсы, и я в недоумении оглянулся. Рассказывают, что за секунду до удара молнии камни и деревья вокруг начинают гудеть. На тебе было надето… что было на тебе надето? Легкое платье из хлопка или льна в мелкий цветочек, с поясом и широкой юбкой; погода еще позволяла носить летние платья. И лодочки, черные туфельки-лодочки с черными атласными бантиками на подъеме. И никакой косметики на этот раз, по крайней мере я ничего не заметил, и поэтому казалось, будто черты лица немного размыты, словно я смотрю на нее сквозь легкую, солнечную дымку. Удивительно было то, что мы ничуть не удивились. Будто так и должно быть, будто мы встречаемся тут каждое утро вот уже целый месяц. Она нагнулась у моего плеча, и я услышал хрипотцу ее дыхания. И ощутил ее запах. Собственно это и был первый настоящий признак ее присутствия, запах. Чуть кисловатый, чуть пряный и немножко жгучий, как ожог крапивы; мои слюнные железы немедленно заработали. Пахло разными детскими запахами, пляжем, партами в классе и еще чем-то, не знаю, чем, сырым и дразнящим – наверно, просто телом, – и я сразу с набухающей жадностью подумал о солнечных ожогах, и об обмороженных пальцах, и о нежных, розовых краях твоих ноздрей, когда у тебя был насморк и ты трое суток не давала мне до себя дотронуться (знаю, знаю, все не в том хронологическом порядке). Еще и теперь бывает, что я вдруг застыну как дурак с разинутым ртом, когда на меня пахнет этим смешанным телесным духом – должно быть, следы его сохранились где-то в пустотах моего черепа. Если бы можно было как-то выделить их и химик-колдун клонировал бы из них твою генетическую модель, во всем абсолютно такую же – за исключением одной – главной – подробности. Ты заинтересовалась, что изображено на картине в книге, которая лежала передо мной раскрытая, а когда я объяснил, с отвращением поморщилась и скривила губы. Бедный Марсий; поют хвалы Аполлону, но мне больше по сердцу Дионис. Она отошла к окну, прижалась к стеклу лицом и стала смотреть вбок на что-то, видное ей одной. Это спокойствие, эта кошачья сосредоточенность – где-то я уже видел любимое существо в такой же позе? Потом она повернулась спиной к окну и села на подоконник, прижав локти и вывернув наружу запястья (о Господи, эти нежные голубые жилки), балетным носком одной ноги упираясь в пол, а другую неспешно раскачивая и с каждым взмахом на миг обнажая до середины белое бедро. Я не могу видеть Бальтхуза, любое полотно Бальтхуза – эти его осенние тона, это характерное скучливое бесстыдство, чтобы не вспомнить А., как она сидела в тот день в окне, чуть приоткрыв рот, слегка нахмурив брови, углубленная в себя, с тем неотразимо бессмысленным выражением, какое ее лицо всегда принимает, отдыхая. Что я при этом думал, что чувствовал? Я ждал, не могу сказать, чего именно, просто ждал, пока гипнотический маятник ее качающейся ноги отмерял медленные, набухающие секунды. Она была так бледна. Черные волосы висели у склоненной щеки, словно подстриженное смоляное крыло. Лицо ее я видел нечетко, потому что свет падал сзади. Изменилось ли направление ее взгляда? Смотрела ли она теперь на меня? Время шло. Наверно, мы о чем-то говорили или, во всяком случае, обменивались фразами, не могли же мы просто сидеть и молчать, но если и так, я все равно ничего не помню. Помню только внешний вид предметов: ее платье в цветочек, черное крыло волос, то удлиняющуюся, то укорачивающуюся при качании треугольную тень на внутренней стороне бедра, полярную голубизну в окне у нее за спиной и то облако-великан, все еще украдкой протягивающее свои жадные ледяные лапы. А может быть, я просто хочу промедлить, задержать это мгновение, когда все только еще предстояло, сохранить его в кристалле воспоминания, вроде тех сценок в стеклянном шарике, которыми я забавлялся ребенком: домик, и деревце, и снегирь на веточке, и все это вдруг скрывает вихрь снежных хлопьев? (Стоило мне заплакать, и слезы полились бы градом.) Ее лицо под моей ладонью оказалось неожиданно прохладным. Я прочертил кончиком пальца линию ее скулы и подбородка. Она не поднимала головы. Но болтать ногой перестала. Каким образом я от стола переместился к окну? Мне представляется длинный упругий прыжок, вроде скачков кенгуру при замедленной съемке, и я очутился перед нею, скалясь и весь дрожа. Я чувствовал себя неустойчиво и где-то высоко-высоко, словно балансировал на ходулях и пялился на нее с высоты шутовскими выпученными глазами. Она была неподвижна – гладкое, теплое, настороженное существо, замершее наготове, что бы дальше ни произошло. Я сделал глубокий вдох, но он застрял и пришлось его проглотить, как комок в горле, и стараясь говорить деловым тоном рабочего человека, засучившего рукава, чтобы приступить к трудной, но интересной работе, сказал: «Ну что ж, другой раз такой случай не представится». – И почему-то рот мне затопил вкус черных ягод. Она торопливо заговорила, я не разбирал слов, она душно рассмеялась мне в рот, и я почувствовал, как ее губы размякли и сдвинулись вбок под моим неметким, смазанным поцелуем. Мы изумленно смотрели в лицо друг другу широко открытыми поплывшими глазами, потом она вдруг быстро отстранилась, округлила рот, удовлетворенно и презрительно выдохнув: «Пфу!» Последовало долгое мгновение полной неподвижности, а потом, помнится, мы как-то все же разъединились, откашливаясь и извиняясь под нависшей угрозой разрушительного смеха. Я повернулся и не оглядываясь, твердо обратив к ней спину, весь в жару от страха, решительно переступая на невидимых ходулях, пошел обратно к столу. Взяв что-то, не знаю что, со стола, я принялся рассуждать об этом предмете, с жалким усилием над собой изображая непринужденность. Когда же я наконец оглянулся, ее уже не было.

Этот поцелуй. Ну, не знаю. Действие его на меня длилось много дней, даже недель. Я чувствовал себя разбитым, хотя и не вдребезги, я только весь пошел тонкими трещинами и щелями и качался на постаменте, как ледяная скульптура, по которой она, подбежав, с размаху звонко ударила молотком. Я опять и опять переживал это краткое прикосновение, испытывая сумрачную, опасливую радость, поворачивая его в памяти то так, то этак, разглядывая со всех сторон. Иногда я доводил себя самокопанием до того, что начинал вообще сомневаться в реальности этого события. Я так давно не целовал женщину, что уже и забыл, как это бывает. И потом, я в таких делах вообще старомоден. Теперь мальчишки и девчонки (я все еще считал ее гораздо моложе, чем она была на самом деле) целуются чуть что. Куда ни взглянешь, обязательно увидишь целующихся – на улице, в автомобиле, даже на велосипеде. И это не скованные, неловкие объятия времен моей молодости, а по-настоящему, смачно, с открытым ртом, притираясь животами. Я знаю. Я следил за ними. (Удивительно, что меня не арестовали.) И конечно, я не допускал, что это могло значить для нее так же много, как для меня; язык пламени, лизнувший и опаливший мою пожилую плоть, на ее молодой шкурке, пожалуй, даже и не почувствовался. Ее поди постоянно целуют, ей это раз плюнуть. Да, неумолимо твердил я себе, для нее это ничего не значит, она и внимания, конечно, не обратила, и я, хорошенько встряхнувшись, как собака, когда выйдет из воды, снова принимался за дело, чтобы тут же опять, и с удвоенной страстью, погрузиться в эти мучительные, безумные, безнадежные фантазии. Лед, я сказал? Я сравнил себя с колотым льдом? Гораздо больше это походило на жидкую грязь, разогретую, вскипающую, мысли про А. поднимались со дна и звучно лопались на поверхности, а в глубине уже собирался новый пузырь мутных, бессмысленных мечтаний.

Надо сказать, что А. играла в моих мыслях роль более или менее второстепенную, а в центре находился я сам. В конце-то концов, что я о ней знал? Это была наша вторая встреча, не считая фрагментарного мимолетного видения сквозь крошащуюся штукатурку фальшивой стены в первый день, как я вошел в этот дом; даже после того как я ее поцеловал, я не мог ясно представить себе ее лицо, а только в самом общем виде. Я понимаю, что говорю, отдаю себе отчет, как выдаю себя во всем своем ужасном эгоцентризме. Но так это было в первое время; словно глубокой темной ночью в пустом доме передо мной вдруг предстало мерцающее видение, и у меня перехватило дух, но оказалось, что это всего-навсего мое собственное отражение в затененном высоком зеркале. И много времени должно еще будет пройти, прежде чем серебряное покрытие на задней стороне этого зеркала начнет облезать и я смогу увидеть за стеклом ее или ту версию ее, которую она позволяла мне видеть.