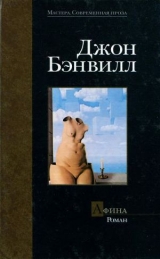

Текст книги "Афина"

Автор книги: Джон Бэнвилл

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)

Я оставил ее и со всех ног бросился в дом на Рю-стрит, но тебя там уже не было. Я прямо в пальто повалился на постель. Оставленное нами пятно остыло, но не просохло; я взял на кончик пальца немножко жемчужной слизи и попробовал языком. Иногда, когда мы шли после такого свидания по улицам, она вдруг останавливалась и, брезгливо морщась, упрекала меня: «Я вся протекаю». В этих мелких неприятностях, присущих логике любви, виноват всегда был я. «Посмотри! – ругала она меня, указывая на пятно или синяк. – Смотри, что ты со мной сделал!» Злой румянец растекался у нее от горла по лицу, лицо разбухало, и я должен был минут двадцать пресмыкаться у ее ног, прежде чем она смягчалась и позволяла к себе прикоснуться. Но зато потом как она прыгала подо мною, извиваясь рыбкой, скрестив лодыжки у меня на спине и стараясь впиться обкусанными ногтями в дрожащие мускулы моих плеч. От нее пахло морем, и хлебом, и чем-то еще, возбуждающе грибным и мшистым. Ее слюна имела вкус фиалок, уж не знаю, какой у них вкус, у фиалок. Она лизала мои руки, один за другим брала в рот и обсасывала мои пальцы. На улице, вдруг остановившись, она затаскивала меня в какой-нибудь подъезд и требовала, чтобы я просунул руку ей под платье. «Пощупай, – говорила она, шумно дыша мне в ухо, – я вся мокрая». Но самыми волнующими были, мне кажется, те минуты, когда она совершенно забывала обо мне – стоя у окна со сложенными на груди руками и сонно глядя на уходящие вдаль крыши, или в магазине, пролистывая глянцевые журналы, или просто шагая по усыпанным листьями тротуарам, с опущенной головой, занятая какими-нибудь мыслями. Меня безумно трогало, что при этом она становилась почти совсем собой, это неведомое существо, чье тело, каждый дюйм, я знал лучше, чем знаю свое собственное. Она была переменчива – сейчас ребенок, а через минуту злая карга. Иногда, когда она близоруко копалась в своей сумке в поисках зажигалки или губной помады, ссутулясь и выставив серовато-розовый кончик языка, она становилась похожа на старуху, вроде тех старых, ощипанных куриц, что являются вечерами в дешевые забегаловки купить себе по дешевке стопочку на сон грядущий. Как-то я сказал ей об этом, глотая комок волнения в горле при мысли о том, что станется с ней в старости, когда меня не будет. Она не ответила, только поразмышляла секунду или две и приняла решение – мне было видно, как она его принимает, – что она ничего этого не слышала.

Несмотря на бесчисленные знаки физического внимания, которыми я ее осыпал, были такие области, куда я не вторгался. Не знал, например, как она предохраняется и предохраняется ли вообще. Я об этом не думал; чтобы она зачала, представлялось мне совершенно невозможным. Она была сама себе дитя, хрупкое, болезненное создание, которое надо нянчить, ласкать и гладить по головке. Она имела привычку говорить о себе – о своем здоровье, своей внешности, своих желаниях – с показной скромностью любящей мамочки, выхваляющейся хорошенькой дочуркой. Какие-то вещи ей надо было иметь во что бы то ни стало, особенно если они принадлежали кому-нибудь еще. Отнять у другого доставляло ей дополнительную радость. Так она грабила мое прошлое: мое детство, семью, школьных товарищей (с этими она разделалась в два счета), первые любови, постепенную катастрофу взросления, – все становилось детской площадкой для игр, где резвилась ее фантазия. Она любила рассказы и требовала их от меня. Особое пристрастие испытывала к повествованиям из тюремной жизни (упоминал ли я, что сидел в тюрьме?) и слушала как завороженная, когда я описывал – не без прикрас в ее вкусе – сексуальные отношения, ритуалы наказаний и наград, лихорадочное волнение и тревогу в дни свиданий, тупое оцепенение дня, вздохи и шепоты беспокойных ночей, безмолвие нескончаемых, серых, как вошь, рассветов. Для нее это все было вроде исчезнувшего царства инков. Как страстно, с каким нежным упоением отдавалась она мне после этих рассказов, приникнет ко мне, лицо запрокинет, белая шея выгнута, затененные веки трепещут.

Эти воспоминания. Где в них она? В слове, дыхании, взгляде через плечо. Я потерял ее. Иногда мне кажется, что уж лучше бы мне утратить и всякую память о ней. Со временем так, наверно, и будет. Воспоминания отвалятся, отпадут, как падают волосы, выпадают зубы. Буду рад этой убыли.

О картинах, о Мордене и вообще ни о чем таком мы никогда не говорили; но оно постоянно было при нас. Как будто когда-то, давным-давно, мы все это обсудили и отложили в сторону, чтобы больше не вспоминать. Порой ощущение это было настолько ясным, что я начинал сомневаться: не было ли у нас вправду такого разговора, и просто я его почему-то позабыл? В тех редких случаях, когда я все-таки случайно упоминал о том переплете, в который попал – потому что положение действительно становилось довольно сложным, – она отворачивала поскучневшее лицо с отвисшей челюстью, словно подавляя зевок. Но при этом я чувствовал, что ей все известно, что она неотступно, пусть и нехотя, но сохраняет бдительность, как человек, который ночь напролет дежурит у постели больного. Ты предавала меня, любовь моя? Хотя бы и так, мне дела нет. Если бы пришлось, я бы все повторил сначала и не колебался бы ни секунды.

Так я и уснул, лежа в пальто поверх постели, подогнув колени и обхватив себя руками. Мне приснилась ты. Мы были вместе в нашей комнате, но теперь не вдвоем, а втроем, тут же находилась еще крупная бледная нагая женщина, величественная матрона, широкая в бедрах и узкая в плечах. У нее были белые груди с розовыми сосцами и блекло-голубые глаза, глядящие в никуда. Мы сидели по краям, а она лежала, распростертая, между нами, ничем не скованная, но все-таки наша пленница. Я прикоснулся к ее розовому рту, и из глубины ее горла вырвался неясный, потерянный стон. Ты грустно-грустно мне улыбнулась, и я взял твою руку и положил на ее грудь; моя же рука была погружена в густое курчавое руно ее лона, там было тепло и почему-то привычно. Она была – мы и все-таки не мы, наша Ариаднина нить к самим себе. Ты нагнулась над нею, поцеловала алые сжатые губы, и твои иссиня-черные волосы упали вороновым крылом ей на лицо.

Когда я проснулся, уже наступил вечер. Я озяб, пальцы занемели. Что-то потянулось вслед за мною из этого сновидения, что-то темное, медлительное, тяжелое. Я полежал неподвижно, бездумно, с широко открытыми глазами, холодея от страха. До Мордена, картин и тебя я ведь уже думал, что никогда больше не испытаю страха, что у меня против него иммунитет. Я поднялся и встал у окна в растерянности и смутной тревоге. Со всех сторон меня окружал старый дом, затаившийся, выжидающий. Хотелось закрыть ладонями лицо и выть. Пол у меня под ногами поехал. Я ощутил ее, эту первую, слабую подвижку льда.

Я ушел. Вышел на крыльцо, и рот мне наполнил, как вода, холодный воздух, я чуть не захлебнулся. Ложная весна кончилась, день потемнел, исполосованный ударами первых ветров зимы. Почему, интересно, вот такие сырые, бурые, поздние дни приводят мне на ум Париж? Может быть, потому что там сейчас ты? Я вижу тебя в черном пальто цокающей своими шпильками-каблучками по одной из таинственно пустынных вьющихся улочек – рю де Рю! – рядом с Люксембургскими садами. Вот ты останавливаешься на углу. Задираешь голову и смотришь на какое-то окно. Кто там ждет тебя за ставнями, с тлеющей сигаретой «Галуаз», с дымчатыми глазами, с нахальным недовольным видом? По тротуару скребутся и ползут большие лапчатые листья. В парке под облетающим платаном играют дети, их голоса доходят до тебя, как воспоминания. Ты думаешь, что будешь жить всегда и всегда останешься молодой. Надеюсь, что он тебя бросит. Что он разобьет твое сердце. Надеюсь, что как-нибудь однажды, не сказав ни слова, он уйдет из твоей жизни, и ты погибнешь.

Зачем я так извожу себя? Я ужасно, бесконечно устал.

По Хоуп-эллей шел человек в плаще и вязаном шерстяном колпаке с помпоном, шел и громко плакал, утирая ладонью слезы с больных покрасневших глаз.

Идя по продутым ветрами улицам, я опять испытал это гадкое ощущение, что за мной следят, почувствовал щекотную мишень между лопатками. Я задерживался перед витринами, притворялся, что завязываю шнурок, а сам скрытно шарил взглядом справа и слева. Поразительно, какими странными кажутся люди, когда высматриваешь в их толпе определенное лицо. Они превращаются в ходячие восковые фигуры, до мелочи правдоподобные, но совсем не убедительные копии самих себя, с размытыми, безличными чертами, со скованными, забавно нескоординированными движениями. Тем не менее, когда из толпы выделилась ухмыляющаяся круглая голова и кубистское лицо Хэккета, я его не узнал, пока он не заговорил. Я-то ожидал увидеть Лупоглазого или Папаню, а то и еще кого-нибудь похуже. Он стоял под аркой на Фоун-стрит, держа руки в карманах застегнутого на все пуговицы и перепоясанного макинтоша, еще больше прежнего похожий на увеличенного деревянного солдатика, липкого от лишних слоев лака. Мы обменялись рукопожатием – необычная обязательная внушительная формальность. «Как делишки?» – спросил он, воспользовавшись двусмысленным выражением, к которому, как и Папаня, питал пристрастие.

Мы прошли под аркой и свернули на набережную. Ветер свистел в брызгах над самой водой, волны громоздились и рушились, точно груды больших картонных коробок. «Зима на носу», – сказал Хэккет, глубже запихивая руки в карманы крысино-серого макинтоша и зябко прижимая локти к бокам.

– Я так понимаю, чтобы стать экспертом, надо много потрудиться? – раздумчиво проговорил он. – Столько книг прочитать, и вообще. – Он искоса взглянул на меня с шутливой улыбкой. – Ну, да у вас для этого времени было вдоволь, а?

Мы остановились. Он облокотился о парапет и некоторое время молча смотрел, как вскидываются кверху волны. Колючие капли холодного дождя падали сверху под острым углом. Я рассказал ему о том, как Папаня пришел в гости в шубе и бархатном платье. Он посмеялся.

– Да, это на него похоже. Совсем сбрендил. Он мне письма пишет, представляете? На всякие темы: о том, как вылечить рак, и что папа Римский – еврей, в таком духе. Полный псих. Он знает, что я знаю, что картины у него. Вопрос в том, где они?

Теперь мне кажется, что самые значительные события в моей жизни всегда совершались под знаком страдания, страха и оторопи, когда, глядя уже со стороны и с трудом веря собственным глазам, я постепенно, с ужасом осознавал, что я наделал. Над моей головой проступает твое лицо, точно вырезанная из тыквы маска в День Всех Святых, губы плотно сомкнуты, на меня направлен предостерегающий взгляд.

– Они у Мордена, – так тихо, что самому не слышно, произнес я и в отчаянии чуть не расплакался. – У него в доме есть одна комната… – Ты отворачиваешься от меня, я помню, как ты повела рукой и сказала: «Совершенно свободна».

Хэккет, наморщив лоб, смотрел на воду, словно что-то лениво подсчитывал в уме.

– Вот оно что, – отозвался он наконец вполне миролюбиво. – И как на ваш взгляд, они настоящие?

– Да, – кивнул я. – Подлинники.

На мгновение водянистый отсвет солнечного луча упал на замшелую стену парапета, зелень заблестела. Хэккет дохнул себе на ладони и крепко потер их.

– Значит, теперь вопрос в том, как он будет вывозить их за границу.

Мы двинулись дальше. Неожиданно нас нагнал автобус и, шурша высокими шинами, проехал мимо, за ним, клубясь и завихряясь, тянулся хвост дождя и бензинного перегара. Я думал: что я сделал, что натворил? Но я знал. Знал, что я сделал.

– Между прочим, – сказал Хэккет, – я ведь говорил вам, помните? Что он еще что-нибудь такое сделает. – Я не понял, и он шутливо ткнул меня локтем в бок. Тот тип с ножом, пояснил он. – Это уже третий раз. – Он поежился, сдавив локтями бока. – И по моим понятиям, на этом не остановится.

В доме, когда я вернулся, стояла тишина. Дверь в ванную была открыта. Из нее на площадку желтым экспрессионистским клином падал жидкий свет голой лампочки и переламывался на перилах. То, что я по первому взгляду принял за ворох тряпья на полу, при ближайшем рассмотрении оказалось тетей Корки. Она лежала, упираясь затылком в составленную гладильную доску и подогнув под себя одну ногу и одну руку. Совсем как выпавший из гнезда птенец: горстка хрупких косточек, тощая шейка свернута, тельце закоченело. Было ясно, что она мертва. Я был на удивление спокоен. Я чувствовал, главным образом, огромную досаду: это уж слишком, знаете ли, право же, слишком. Стоя над нею, руки в боки, я ворчал себе под нос что-то в этом духе, сам не знаю точно, что. И тут она вдруг застонала. Я вздрогнул. Мне стало еще досаднее – представьте себе носильщика перед багажом, за который неизвестно как ухватиться. Мне бы, конечно, не следовало ее трогать, я пересмотрел достаточно фильмов, чтобы это понимать («Не прикасайтесь к ней, сэр, лучше подождем врача!»). Однако, как всегда не подумав, я опустился на корточки, ухватил ее за локоть и за колено и взвалил себе на плечи – по-моему, этим приемом пользуются пожарные. Она оказалась такой легкой, я даже подумал на минуту, что рука и нога у нее оторвались, а тело осталось лежать на полу. Шелк платья под пальцами был как гладкая, прохладная кожа. Она обделалась, но совсем чуть-чуть: отходы старческой жизнедеятельности невелики; как ни странно, даже запах не вызвал у меня отвращения. Я двинулся вверх по лестнице, как будто нес отвязанную палатку вместе с колышками. Или вроде Барбароссы с его драгоценными трубками. Слышно было, как птичье сердечко тети Корки колотится о клетку ребер. «Ох, Господи, сынок», – произнесла она, да так отчетливо и над самым моим ухом, я чуть не уронил ее от неожиданности. По крайней мере эти слова мне послышались, а может быть, она сказала что-то совсем другое.

Долог был наш скорбный путь вверх по лестнице. Ноша, поначалу казавшаяся пустячной, с каждой ступенькой становилась тяжелее, и на площадку я взошел уже согнувшись в три погибели, ручьи пота заливали мне глаза. А как, интересно, я буду доставать из кармана ключ от квартиры? Опустить ее пока на пол или держать на плечах одной рукой, а другой шарить по карманам? Но, к счастью, оказалось, что дверь на наружной задвижке. Входя, я умудрился задеть тетиной головой о косяк и услышал ее стон. Потом доктор Муттер диву давался, как она пережила восхождение, это со сломанным-то бедром и развивающейся аневризмой! Но я хотел как лучше, тетушка, честное слово. В те несколько минут, что мы поднимались по лестнице, ты была моя жизнь, все, чего я не успел в ней совершить, не говоря уж о тех двух-трех поступках, которые совершил, а не надо бы. Я хотел спасти тебя, вернуть в этот мир, срастить переломанные косточки и поставить тебя на ноги. Но вышло так, что я только ускорил твой конец. Хоть бы ты не оставляла мне своих денег.

Я внес ее в спальню и со всей возможной осторожностью свалил на кровать – сначала носильщик, затем пожарный и вот теперь поставщик угля. Тетя Корки и пружины матраса жалобно простонали в унисон. Ее веки дрогнули и поднялись, но глаза отсутствовали, всматривались в какие-то немыслимо дальние дали. Я сделал шаг назад и перевел дух. Я знал, что надо делать дальше. Платье снялось легко (эти руки-спички!), но под платьем были какие-то замысловатые одежки на завязках и бретельках, которые пришлось распутывать, стягивая и чертыхаясь. Удивительная, таинственная вещь – человеческое тело. У меня мелькнула мысль, что впервые за всю мою жизнь, сколько себя помню, я смотрю на голую женщину и не испытываю желания. Я подумал о тебе, содрогнулся, поскорее прикрыл иссохшую плоть тети Корки и пошел на кухню за тряпками и тазом. Двигался я как обезумевший автомат, зная, что стоит мне на миг остановиться и задуматься, и нервы мои сдадут, я вполне могу броситься вон, захлопнуть за собою дверь и никогда уже не возвратиться. Вернувшись в спальню, я был слегка удивлен, что моя тетка все еще здесь, хотя как и куда она могла, по моим представлениям, деваться, не знаю. Я зажег было лампу при кровати, но тут же выключил: слабого света из окна с лихвой хватало для дела, которое мне предстояло. Задержав дыхание, я откинул одеяло, убрал грязные тряпки из-под ее ягодиц и, как смог, обмыл ее водой с мылом. Отводя в сторону одну ногу, я услышал сухой хруст, как я теперь понимаю, это скрежетали концы сломанной кости. Закончив, я укрыл ее – она лежала такая холодная – и спустился на первый этаж, к телефону, чтобы вызвать подмогу. Но забыл захватить монеты и вынужден был снова, прыгая через ступени, подняться наверх. Таким он и остался у меня в памяти, этот день, – я все время куда-то мчусь, перелетая огромными, отчаянными прыжками то в спальню, то в кухню, то на лестницу, точно ошалелый балетный танцор.

Позвонил я в «Кипарисы». Сам того не сознавая, набрал их номер и опомнился, только когда услышал визгливый голос миссис Хаддон. Я сразу тоже принялся орать на нее. «Мне нужен доктор!» – кричал я опять и опять возбужденно и с какой-то жуткой радостью, а она мне опять и опять что-то кричала в ответ, но я не разбирал слов, что-то такое в том смысле, что, мол, она же мне говорила, а может быть, она произносила имя доктора Муттера, «Гавриил», или «Жером», в таком духе. Факт таков, что когда наши вопли на минуту стихли, она твердым голоском сообщила мне, что доктор Муттер там, стоит рядом, и заедет по пути домой – если у него получится со временем. Это последнее «если» вызвало у меня новый залп воплей, так что в конце концов сосед с первого этажа, палач на покое, выставил из двери встрепанную голову и пробуравил меня негодующим взглядом. Тогда я перевел дух и спокойно и внятно сказал в черную запотевшую дыру телефонной трубки, что моя тетя умирает. Подействовали, по-моему, не столько слова, сколько внезапное спокойствие моего голоса. Последовала пауза, миссис Хаддон с размаху прикрыла трубку ладонью, словно дала мне пощечину, а потом снова окликнула меня и сообщила, что доктор выезжает.

Весь дрожа после этих переговоров, я снова помчался наверх. Из открытой двери квартиры раздавался теткин голос, и снизу вверх по спине и поперек лопаток у меня побежали мурашки. С кем она разговаривает? Обмирая, я вошел в квартиру, закрыл за собой дверь, подкрался на цыпочках к спальне. Я решил, если там Папаня, каким-то образом проскользнувший наверх, пока я говорил по телефону, тогда я убью его. Я уже воображал, как подбираюсь к нему сзади с кочергой в руке и… Но в спальне никого не оказалось, одна тетя Корки лежала на спине и рассуждала, обращаясь к потолку. Глаза ее были открыты, но смотрели все с тем же отдаленным, озабоченным выражением. Ветер захлопнул дверь, говорила она, вдруг поднялся среди ночи страшный ветер, и дверь захлопнулась. Говорила она испуганно, словно об ужасном стихийном бедствии. Мне представилась жуткая картина: темные предметы мебели затаились, припав к полу между блеклыми бликами света, бидермейеровские напольные часы мерно прищелкивают длинным языком, и вдруг – движение, переполох, словно прошел какой-то слух, сильный порыв ветра, и дверь с размаху захлопывается, как ловушка. Крупная теткина кисть лежала поверх одеяла и слабо подергивалась. Я взял ее руку: она была холодная и сухая, и при этом почему-то скользкая. Мне казалось, что я сижу тут уже много часов, но день за окном почему-то все не проходил, небо стояло высоким куполом дымчатого света. Я отошел к окну и стал смотреть вниз на спутанные тени сада, думая о тех бессчетных таинственных жизнях, что под ними скопились. А по небу ветер разметал стаю грачей, будто обрывки черной бумаги. Я прижал лоб к холодному стеклу – в стекле тоже чувствовалась тихая пульсация. Подкрадывалась ночь. Я не узнавал сам себя. У меня за спиной скулила старуха. Я стал прохаживаться взад-вперед по комнате, шепотом считая шаги. Один, два, три, четыре, пять, шесть, поворот. Отчего-то время здесь странно медлило – день-то уже, конечно, кончился, но небо продолжало тихо тлеть. Тетя Корки неподвижно лежала на спине с закрытыми глазами, точно надгробное изваяние самой себя, здесь и одновременно не здесь. Мне захотелось громко произнести хоть одно слово, услышать собственный голос, но не приходило в голову, что сказать, и к тому же я стеснялся. Странное одиночество. Один, два, три, четыре, пять, шесть, поворот.

Эти полчаса я помню удивительно ярко и отчетливо. Ничего не происходило – совершенно ничего, как бывает, когда подымаешься в лифте или ждешь какого-то известия, а оно все не поступает, – но при этом у меня было ощущение, будто совершается нечто большое, настолько огромное, что его не замечаешь, вроде поворота Земли навстречу ночи. Я словно проходил ритуальное испытание или обряд очищения: тени, одиночество, грачиный грай, спящая старуха и я, вышагивающий взад-вперед в густеющем сумраке. Когда наконец внизу непривычно протяжной, пронзительной трелью прозвенел звонок, мне послышалась в нем настойчивая литургическая нота.

Я открыл входную дверь, и доктор Муттер боком, торопливо проскользнул внутрь, словно какой-нибудь шпион или человек, спасающийся от погони. Долговязый и несуразный, с маленькой, аккуратно вылепленной головой на длинном стебле шеи, он напоминал тех горемык, что в последнем классе средней школы вдруг вымахивают футов до шести – сплошные запястья, колени и костлявые страдания. У него была привычка, как миссис Хаддон, разговаривая, смотреть вбок, будто вдруг вспомнил что-то ужасное совсем из другой области. Доктор озабоченно пожал мне руку, глядя на стену повыше моего плеча, и усталыми шагами поднялся вслед за мною по лестнице, вздыхая и что-то тихо говоря, только непонятно, мне или самому себе. В спальне я сразу включил верхний свет, и он минуту постоял на пороге, сутулый, с докторским чемоданчиком в руке, разглядывая тетю Корки на расстоянии. Потом просунул скрюченный палец под воротничок – это уже скорее как Хэккет, – оттянул, вздернул подбородок, скривил рот и судорожно сглотнул. «Хм-м-м», – промычал он неопределенно. Тетя Корки, пепельно-бледная, заметно усохла, пока я ходил открывать дверь. Нелепый златокудрый парик по-прежнему был у нее на голове. Доктор Муттер опустил ей ладонь на лоб и снова произнес: «Хм-м-м!» – вложив в это междометие больше озабоченности, чем в первый раз, и нахмурил брови, как полагается в их профессии. Я ждал, но больше ничего не последовало. Тогда я сам, с некоторым раздражением, сообщил ему, что по-моему, она сломала ногу. Он словно не слышал. Обернувшись ко мне и глядя на окно у меня за спиной, он объявил:

– Надо, я полагаю, вызвать «скорую помощь».

Снова телефон, и еще один период тупого ожидания. Я ходил из угла в угол, доктор Муттер бормотал. Потом внизу на улице «скорая помощь» с синей фарой на крыше, и два добрых молодца-санитара с носилками, и когда спускались вниз по лестнице, из каждой двери выглядывало любопытное, сочувствующее лицо. Внизу я стоял в стороне, пока они загружали в машину мою тетку. Освещенная внутренность кареты напомнила мне Рождественские ясли. Ночь вокруг этой передвижной колыбели была бурная, непогожая, в черном небе сражались шумные силы. Тетя Корки лежала привязанная ремнями и прикрытая одеялом цвета засохшей крови. Редкие закутанные прохожие замедляли шаг и тянули шеи – заглянуть. К открытой задней двери подошел водитель и протянул мне руку. «Тут есть еще место», – сказал он мне. Я не сразу понял, о чем он. Доктор Муттер уже сидел возле тети Корки, держа саквояж на коленях. В неоновом свете и врач, и пациентка казались одинаково бледны. Я нехотя вскарабкался к ним. Большая машина покачнулась под моим весом.

Больница… Про больницу тоже надо? Ветер над дверью приемного покоя раскачивал висячую лампу, почему-то в моей памяти – газовую; внутри – длинный коридор с сопливо-зелеными стенами, там мою тетю на каталке оставили стоять, как железнодорожный вагон на запасном пути. Пахло теплой кашей – запах, сразу перенесший меня в раннее детство. Где-то рядом занудно любезничала невидимая парочка, похоже, что врач и сестра. Затем засуетились крахмальные халаты, резиновые подошвы зашлепали по резиновым дорожкам, и тетю Корки куда-то спешно увезли.

Потом я увидел ее уже в темно-зеленых стенах подвала при тусклом, стоячем водянистом освещении – и с трудом узнал. Парик с нее сняли, жидкие космы собственных волос оказались того же ржаво-рыжего оттенка, что и у меня. Обнажившаяся кожа на голове была бледная, пористая, как будто видишь уже голый череп. Вынули даже зубы, неизвестно зачем. Я тронул ее щеку, она была твердая, прохладная, но еще не холодная и слегка липкая, словно недавно вылепленная из глины. Я отступил на шаг и опять услышал, теперь еще отчетливее, тот черный ветер, что проносился через безмолвную европейскую ночь, и стук захлопнувшейся темной двери.

На плечо мне легла рука. Я вздрогнул, сердце чуть не выскочило от испуга. Сзади меня, сострадательно изогнувшись, стоял доктор Муттер. «На два слова», – тихо позвал меня он. Я пошел за ним и очутился в другом таком же подземелье – в камере без окон с железным столом и двумя железными стульями; с потолка свисала голая лампочка и подрагивала в такт с работой какого-то мощного мотора, беззвучно сотрясавшего все здание. Мы сели. Железные стулья заранее предостерегающе скрипнули. Доктор Муттер вдруг странно скособочился, словно собрался лечь щекой на железный стол; на самом деле он просто рылся в своем черном саквояже на полу. Достал какой-то помятый бланк, минуту с мрачным, сокрушенным видом вертел его в руках. Потом посмотрел в дальний угол и вздохнул.

– Они утверждают, будто она скончалась еще до прибытия «скорой помощи», – проговорил он и мельком, испуганно заглянул мне в глаза. – У меня не сложилось такого впечатления. А у вас?

Я рассматривал свои руки на краю железного стола; в дрожащем свете голой лампочки они приобрели зеленоватый отлив. Доктор снова вздохнул, на этот раз с раздражением, опять, по своей привычке, засунул палец за воротничок, оттянул и скривил рот.

– Я лично думаю, что им просто лень возиться с бумагами, – проворчал он. – Но как бы то ни было, заполнять свидетельство приходится мне. Итак…

Он опасливо покосился на бланк и стал задавать вопросы, на которые я не знал ответов. Я объяснил, что, в сущности, почти не знал ее. Он помолчал, покачал головой, пососал ручку.

– Но она жила вместе с вами, – заметил он; тут я тоже не нашелся, что ответить. Получалось как-то неловко. Что я мог поделать? Я стал бессовестно сочинять даты, места – все, что он спрашивал. Придуманная жизнь. Я чувствовал, что тетя Корки была бы не против. Доктор удовлетворенно, чуть ли не насвистывая, заполнял графу за графой. Но вот мы подошли к щекотливому пункту: «причина смерти», и он снова затосковал, стал сосать ручку, ерзать на стуле, вздыхать и хлопать глазами, точно студент на экзамене, к которому плохо подготовился. За помощью он обратился опять же ко мне. Я скромно предложил «сердечную недостаточность». Он подумал и не согласился: «Нужно что-то более конкретное». Мы оба задумались. Он рассматривал потолок, я уставился в пол. Следующее мое предложение было – «удар». Доктор и к нему отнесся скептически, но я настаивал. «Ну ладно, – сказал он, – пусть будет удар». Еще немного помявшись, он нахмурил брови, склонился над бланком и после всех треволнений все-таки наконец вписал это слово, а потом откинулся на спинку стула с видом даже слегка недовольным и обиженным, словно решал кроссворд, а последнее слово угадал вместо него я. Готовым документом он помахал у меня перед глазами, как будто собирался показать фокус с исчезновением; я попробовал было разобрать его подпись, но не успел. Но вот он упрятал оформленное свидетельство к себе в саквояж, и мы оба неловко встали, похлопывая себя по карманам и озираясь в поисках неизвестно чего. Чувствовалось, что он хочет еще что-то сказать. Внезапно он схватил мою руку, сжал между ладонями, взволнованно тряхнул. «Сочувствую вам, – произнес он, стараясь глядеть поверх моего плеча, – в вашем горе». Сказал так, словно… словно я действительно понес тяжелую утрату; словно я и правда в горе. С чего это он взял? Я в смятении вытаращил на него глаза. А потом, ни слова не говоря, повернулся и вышел. Поразительно, как сказал бы Морден.

На улице непогожая ночь набросилась на меня со всех сторон. Черный дождь перечеркивал лучи фонаря, раскачивающегося над входом в приемный покой, автомобильная стоянка рябила водой. На шоссе ветер шлепал огромными ладонями по мокрому гудрону, за автомобилями тянулись хвосты белой пены. Поймать такси долго не удавалось. Тот, что наконец подобрал меня, был сутулый и в шляпе, он напомнил мне таксиста, который вез меня в «Кипарисы» за тетей Корки, может быть, это вообще был тот же самый человек, вполне это допускаю. В совсем вдруг опустевшей квартире я повалился на кушетку – смогу ли я снова когда-нибудь лечь на кровать? – и заснул неспокойным, урывистым сном, все время слыша сквозь забытье, как причитает по тете Корки ночной ветер. Мне приснилось, что она пришла ко мне, спокойно села рядом, сложив на коленях крупные трудовые ладони, и много всего порассказала, только я потом ничего не мог вспомнить. Когда я проснулся, утренняя поздняя заря уже погасла. Мир снаружи казался заспанным и встрепанным после бурной ночи. Меня охватило странное, нездоровое, лихорадочное веселье; я чувствовал себя легким и полым, как выеденный и выскобленный горшок. В спальню я предпочел не заходить, в ванной было не лучше. Бреясь дрожащей рукой, я порезался. Я хотел увидеться с тобой. И это было все, о чем я мог думать: мне надо увидеться с тобой.