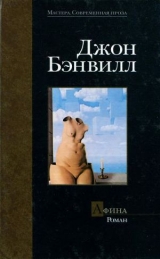

Текст книги "Афина"

Автор книги: Джон Бэнвилл

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 14 страниц)

Барбаросса сменил трехцветный вязаный колпак, так нравившийся А., на гораздо менее живописную шапку-ушанку из искусственной кожи и, к тому же, обзавелся щегольской парой брюк в полоску, какие носят рассыльные в отелях и послы, когда вручают верительные грамоты. Интересно, между прочим, как они к нему попали? Да, кстати, насчет бороды: в чем дело, не знаю, но она у него, похоже, совсем не росла; а может, и росла, просто я не замечал, так как встречался с ним каждый день. Но зато я заметил, что он изо дня в день прибавлял в обхвате. На каких это хлебах он отрастил такое брюхо? Я ни разу не видел, чтобы он ел, а дрянное виски, или дешевый херес, или чем он там напивался – всегда скромно драпируя бутылку в оберточную бумагу – уж конечно, не были достаточно питательны, чтобы превратить его в толстопузого Фальстафа. Может быть, приходило мне в голову, это у него от голода, как у бедных африканских детишек, чьи фотографии нам сейчас так часто показывают? У них у всех раздутые животики, потому что они голодают. Барбаросса каждый день ходил со своей ношей по одному и тому же маршруту, завершая его в исходной точке: по Гэбриель-стрит, на ту сторону Суон-эллей, поворот на Дог-лейн, потом на Фоун-стрит, оттуда под арку на набережную, поворот на Блэк-стрит, на Хоуп-эллей, мимо «Лодочника» и снова на Гэбриель-стрит; к этому времени день уже мерк, магазины понемногу закрывались, зажигались огни в незашторенных окнах верхних этажей, но только не в нашем, любовь моя, в нашем – никогда.

Тут я должен сделать признание. Однажды ночью проходя мимо подъезда, где спал Барбаросса, я задержался и дал ему здорового пинка. Зачем – сам не знаю, он никогда ничего худого мне не сделал. Он лежал в своем темном укрытии и спал, надо полагать, – если он вообще когда-нибудь спал – закутанный с головой, эдакая большая куча тряпья, и я, размахнувшись ногой, изо всей силы пнул его в почки. Ощущение было такое, будто пинаешь мешок с зерном. Барбаросса почти не шелохнулся, не повернул даже головы взглянуть, кто это на него ни с того ни с сего напал, только слабо охнул, скорее, как мне показалось, с досады, чем от боли или удивления, как будто я всего лишь помешал ему досмотреть приятный сон. Мгновение я еще постоял в нерешительности, а потом пошел дальше своей дорогой, неуверенный, то ли это в самом деле было, то ли мне примерещилось. Но нет, это было, я вправду пнул беднягу, притом нипочем, просто так, со зла. Столько во мне еще неутоленной злости.

Для чего вообще эти его трубки? Не знаю. Не все имеет смысл, даже в этом мире.

Однажды я стал свидетелем трогательной встречи. Был серый денек, дул порывистый ветер и тонкими струями, как спицы зонта, летел на землю мелкий дождь. Барбаросса, свершающий свой путь, сворачивает на Хоуп-эллей и сталкивается лицом к лицу с Квазимодо. Он сразу отшатывается, всем своим видом выражая страх и недовольство. Они, оказывается, знакомы! Я тоже останавливаюсь и вжимаюсь спиной в ближайший подъезд, мне очень интересно, что будет дальше? Горбун одаривает несуна радостной заговорщической улыбкой, но Барбаросса, прижав к груди связку трубок, отстраняет его и сердито проходит мимо. Отвергнутый, готовый расплакаться Квазимодо, понурив голову, шагает дальше. Вот тебе и compagnon de mis’ere [12]12

товарищ по несчастью (фр.).

[Закрыть]!

В те ужасные недели я много времени проводил у реки, особенно после наступления темноты. Мне нравилось чувствовать, как рядом дышит и колышется вода – в темноте это больше ощущаешь, чем видишь, – и катится мимо, точно огромное, могучее живое существо, молча мчащееся куда-то, и вдоль его многогорбого хребта быстро скользят городские огни. Конечно, сгорбившийся у парапета и устремивший на воду измученный взор, я должен был казаться со стороны потенциальным самоубийцей, как плащом, укутанным в свое страдание. Я бы не удивился, если бы в одну прекрасную ночь какой-нибудь заботник подбежал бы и ухватил меня за рукав в убеждении, что еще минута, и я переброшу ногу через парапет и спрыгну вниз. «Не делайте этого, друг мой! – вскричал бы он. – Заклинаю, подумайте, сколь многого вы себя лишите!»Как будто бы я и так уже не лишился всего.

Но я понимал, что нельзя поддаваться жалости к себе. Мне не за что себя жалеть. Ведь раньше, прежде чем исчезнуть, она принадлежала мне. Теперь ее нет со мной, но хоть и нет, но она живет, какую бы форму ни приняла ее жизнь, а у меня с самого начала была одна цель: подарить ей жизнь. Приди и живи во мне, позвал я ее, и будь моей милой. Конечно, и я, со своей стороны, сознательно или нет, но надеялся, что буду жить в ней. Одного я не учел: что жизнь, в которую я так старался ее вовлечь, потребует в конце концов, чтобы я отпустил ее на все четыре стороны. Об этой частности я не подумал. И вот теперь я стоял среди снежной пустыни, одинокий барон Франкенштейн, держащий сброшенные бинты и остывшие электроды и гадающий, в стенах какого альпийского замка она сейчас бродит, какие ледяные пространства пересекает?

Когда я узнал, что тетя Корки оставила мне свои деньги, я купил шампанского, чтобы отпраздновать свалившееся с неба счастье с девушками из дома № 23. Да, я снова стал там бывать, но теперь, главным образом, для компании. Как тот старый щеголь на картине Лотрека, который вылезает из ландо и кланяется, приподняв цилиндр, а в окна, притворно улыбаясь, выглядывают худые лица. Я любил посиживать у них в гостиной ранними вечерами, когда бизнес еще не в разгаре. Девушки, я думаю, смотрели на меня как на талисман, своего рода оберег. А моему взгляду у них открывалась жизнь простая и более естественная – вам это кажется извращением? Ну и конечно, память о тебе, она пряталась в полумраке жалких комнатенок, как тень, отбрасываемая свечой. В тот день, после того как было зачитано завещание, я привез в их дом сумку позвякивающих бутылок, и дом, как сумел, встрепенулся от послеполуденной дремы. Мы устроили небольшой праздник. Спьяну я разошелся и набрался наконец духу подойти к Рози, к нашей Рози. Я разглядел, как она красива, на свой испорченный лад; особенно хороши у нее ноги, длинные, крепкие, с великолепными коленками – редкая черта, насколько позволяет судить мой несомненно ограниченный опыт. Кожа у нее имеет удивительный грязноватый блеск, который почему-то действует возбуждающе (может быть, напоминает осязание тебя?). Этот грязноватый блеск, как я подозреваю, – результат курения, Рози – отчаянная курильщица, прямо наркоманка, не тебе чета, она постоянно дымит как паровоз, даже с каким-то бешенством, словно исполняет еще одну неприятную обязанность наряду с остальными. Поначалу она держалась сдержанно; меня она узнала, справилась про тебя; я солгал. В ухе она по-прежнему носит безопасную булавку – интересно, вынимает ли она ее на ночь? Но постепенно шипучка стала оказывать действие, и Рози равнодушным саркастическим тоном, каким они всегда говорят о себе, рассказала мне свою историю. История стандартная: раннее замужество, пьяница-муж, вскоре сбежавший, надо самой кормить детей, работала на фабрике, фабрика закрылась, подруга посоветовала попробовать этот промысел, и вот она здесь. Она мокротно рассмеялась. Мы находились в комнате, которая у миссис Мэрфи именовалась «салоном». Рози обвела взглядом кретоновые шторы, продавленные кресла, покрытый клеенкой стол и, брезгливо раздув ноздри, выдохнула две параллельные струи дыма. «По крайней мере лучше здесь, чем на панели», – сказала она. Я положил ладонь ей на бедро. Простая, грубая, заезженная рабочая девчонка, твоя противоположность во всем, как раз то, что мне сейчас нужно, думал я. Но ничего хорошего не получилось. Когда мы поднялись наверх и легли на узкую бедную кровать – как быстро эти профессионалки умеют сбрасывать одежду, – она потерлась своими бедрами о мои, лениво изображая страсть, а потом зевнула во весь рот, показав все пломбы и дыхнув мне в лицо теплым тухлым табачным духом. Свидетельницей она оказалась лучшей, чем участницей. Но все-таки после всего, когда я печально лежал на животе, уперев подбородок на руки, ощущая во всю длину прикосновение ее прохладного бока в пупырышках гусиной кожи – она, кажется, задремала на минутку – и глядя в просвет между шторами на дрожащие огни вдоль черной улицы, я внезапно почувствовал знакомый прилив прежнего трепетного восторга и приобнял ее в знак благодарности и нежного братства; а она в ответ тихонько хныкнула сквозь сон. (Все это, конечно, не совсем так и не вполне искренно; на самом деле я трепещу перед этой крепкой молодой женщиной, задыхаюсь от страха и возбуждения, дрожу в сознании ужасного, неискупимого греха; я как будто бы сожительствую с собственной матерью, Рози управляется со мной, как с большим младенцем, одаряя рассеянной лаской, которая неудержимо относит меня в горячий, тесный забытый мир детства. Все это уходит глубоко, ох как глубоко во тьму. У нее внизу живота – длинный и твердый узловатый шрам, точно кусок веревки; от кесарева сечения, я полагаю. Сколько же она перенесла в жизни за свои двадцать лет. Надеюсь, кстати сказать, что вызвал твою ревность; надеюсь, что тебе больно.)

Как, однако, волнуют эти мгновения рефлексии, когда не только чувствуешь нечто, но и чувствуешь, что чувствуешь это. Тогда, лежа на затхлых простынях миссис Мэрфи и глядя на край обдутой ветром улицы за окном, я испытал необыкновенное состояние: моя душа словно бы отделилась от тела, и я был одновременно и я, и мой дрожащий образ, материализовавшийся наполовину из голого самосознания, а на другую половину из допущения всего того, что не есть я. Я и моя эктоплазма. Да еще в такие моменты я к тому же ощущаю себя как индивидуальность, как героически одинокую личность, владеющую искусством одиночества и умением довольствоваться тем, что есть, вроде тех безмолвных, настороженных полуночников, что жмутся в угловатых углублениях магазинных подъездов или сидят поодиночке в автомобилях с тихо журчащим мотором и пугают вас вдруг выступившим из темноты мученическим лицом или воспалившимся на мгновение огоньком сигареты. Esse est percipi [13]13

Быть – это когда тебя воспринимают (лат.).

[Закрыть]. И обратно: воспринимая, даешь бытие – как прикажете выразить эту мысль на кухонной латыни? Видишь, что ты со мной сделала своим исчезновением? Превратила меня в обитателя ночного полусвета, куда я всю жизнь опасался напоследок угодить. Конечно, в душе я всегда был одинок – а кто не одинок в душе? – но это сейчас совсем другое. Иной вид одиночества, прежде мной не испытанный.

Однако сказать, что я один на свете, было бы не вполне верно. Между нами, анахоретами, существует колдовская неизбежная близость. Мне теперь известны все знаки, все невольные тайные сигналы, по которым члены нашего братства признают друг друга: быстро отведенный встречный взгляд на улице, нервное притоптывание ногой в толпе на ветру в ожидании, пока сменится огонь светофора и появится зеленый человечек – наш истинный символ, наш талисман; чье-то особое присутствие у меня за спиной в очереди у кассы в супермаркете; сдавленное, сиплое молчание, которое того гляди сменится невнятным бормотанием, но так никогда и не сменяется. Дети тьмы, мы устраиваем себе дневной ночлег в голых задних комнатах кабаков, в гулком сумраке библиотек и картинных галерей, даже в церквях – туда, я заметил, особенно почему-то тянет, когда идет дождь. Однако излюбленный наш приют, наш самый уютный дом – это дневной кинотеатр. Там мы сидим рассыпанные в бархатной тьме, как звезды по ночному небу, – неприкаянные одиночки и покинутые любовники, безвредные психи и тихие идиоты, и серийные убийцы, подкарауливающие очередную жертву, – запрокинув бледные лица к светлому экрану; сидим, словно снова спрятались в материнское чрево, и недоуменно смотрим новости из внешнего мира, слышим его возгласы и грубый смех, видим, как шевелятся, разговаривают и жуют других большие рты, как дула автоматов извергают огонь и течет алая кровь, ощущаем пульс жизни, которая окружает нас, но нас не касается. Я люблю это сонное, бессознательное времяпрепровождение, когда видения наплывают, как музыка, и ты вдруг материализуешься из этих движущихся скульптур с их невероятными локонами, и пухлыми губами, и медвяными, струящимися боками. Где ты. Отзовись. Где ты. В кино мы видим не дурацкие сцены, предназначенные развлекать и умиротворять нам подобных, – мы видим отражения самих себя, таких, какими представляемся себе в безумных грезах, какими могли бы стать, но не стали, видим знакомую сказку с переделанным концом, с сюжетом, который с самого начала казался таким многообещающим и теперь так чудесно разрешился. Из этих картин мы строим совершенно неправдоподобный образ самих себя, тем не менее живем в нем час, а то и два, а потом, спотыкаясь и моргая, выходим на свет дня и снова становимся тем, что мы есть, чем всегда были, и плачем в душе о том, что потеряли, так до конца и не осознав своей потери.

Чем мне теперь заняться? Можно, наверно, найти работу. Я часто думаю, что, возможно, этот простой выход и мог бы послужить мне спасением. Ничего серьезного, разумеется, имеющего отношение к науке или искусству, ничего такого напыщенного и избито-претенциозного. Скажем, я мог бы служить клерком, эдаким незаметным, серым человечком, какие корпят в конторах больших солидных фирм, неслышно, по-мышиному шныряя между столами в усыпанных перхотью заношенных до глянца пиджачках. Ясно вижу себя в этой роли беспросветно усердного писаря, который всегда держится особняком, с растерянной улыбкой покорно терпит шутки молодежи и после работы тащится домой к холодному ужину у телевизора. Мечты, пустые мечты. Я бы не выдержал и недели. Младшему компаньону поручили бы объясниться со мной. " Хм-м, э-э-э, н-да, – хмурясь на дождь за окном и бренча мелочью в брючном кармане. – Дело не в работе, с работой вы справляетесь вполне. Но, понимаете ли, ваши манеры, вот с ними сложность. Нелюбезно вы держитесь. Женщины жалуются, знаете ведь, какие они, мисс Мак-Гинти говорит, что ваша привычка смотреть в пустоту действует на нервы… Вы понесли недавно тяжелую утрату, не так ли?»Да, сэр, в некотором смысле.

И я решил сходить к Хэккету. Его учреждение располагается в массивной серой псевдоготической крепости с металлической сеткой на окнах, с навесом на колоннах над входом, где я кротко дожидался, стараясь выглядеть невиновным, пока молодой полицейский звонил в кабинет инспектора, и при этом, зажав подбородком телефонную трубку, точно скрипку, скучливо, но внимательно меня разглядывал. На стенах оставшиеся с лета санитарные плакаты предостерегали от бешенства и аллергенной пыльцы конской полыни. Из подъезда вышли, смеясь, два детектива в пуленепробиваемых жилетах, после них в воздухе еще какое-то время держался запах табака и пота. Полицейские отделения всегда приводят мне на ум школу – здесь тоже все дышит холодом, пылью, казенщиной и тихой безнадежностью. Под навес налетел порыв ветра с воли и принес с собой сор и запахи близящегося дождя. Я вздрогнул и очнулся, когда раздался голос молодого полицейского. «Третий этаж, первая налево, – сказал он мне, швырнув трубку. И после паузы с язвительной ухмылкой добавил: – сэр». Эти люди всегда учуют бывшего сидельца.

Кабинет Хэккета представлял собой выгороженный угол огромной низкой комнаты. Там было полно народу, сердитые люди с бумагами сновали от стола к столу, или сидели, положив на стол ноги, или горбились над громоздкими допотопными машинками. И снова этот классный запах пыли, старой бумаги, сгнивших яблочных огрызков. Хэккет за стеклянной дверью сделал мне знак войти. Он неловко встал мне навстречу, улыбаясь своей смущенной улыбкой. На шее у него, повязанный свободным узлом, болтался широкий линялый галстук, тесная куртка была, как всегда, застегнута на все пуговицы, но промежутки между ними растянулись и зияли, как вертикальные восклицающие рты. На полу возле несуразно шикарного письменного стола из красного дерева гудел электрический камин. Я чуть было не прослезился от этого убожества. А в уголке, за маленьким металлическим столиком сидел пожилой полисмен в форме и самым крохотным лезвием перочинного ножика расковыривал обнаженные внутренности карманных часов; лысоватый, с задубелым обветренным лицом деревенского жителя, он дружески кивнул мне и подмигнул. Поперек потолка над Хэккетом тянулись цветные бумажные цепи, а к доске объявлений были приколоты ветки остролиста и рождественские поздравительные открытки. На одной я прочел надпись крупными корявыми буквами: ПАПЕ. Вот уж не думал, что Хэккет – человек семейный; я представил себе его в двух равномасштабных моделях: круглоголовой и с птичьими глазками, одна в брюках, другая в спортивном трико, и вынужден был подумать о смерти, чтобы не рассмеяться. Он заметил, что я смотрю на открытку, и сочувственно кашлянул. «И вы бедную тетушку свою похоронили», – вздохнул он, покачал головой и потупился.

При всем том, что я знаю, что я повидал и совершил в жизни, я все-таки считаю мир, в самой сути своей, добрым. Оснований для этого у меня нет – да вы только взгляните вокруг – но таково уж мое мнение. Даже те люди – а я знаю их немало, можете мне поверить, – что совершили самые ужасные злодейства, могут оказаться потом такими же мягкосердечными и заботливыми, как и любые из… из вас (я чуть было не сказал: из нас). В этом и состоит так называемая проблема зла. Едва ли я когда-нибудь смогу найти ей удовлетворяющее меня решение. Взять, например, Хэккета с его смущенной улыбкой и грустным, сострадательным, застегнутым на все пуговицы видом; он сейчас казался существом совершенно безобидным.

– Я видел Франси, – сказал я.

Хэккет просиял, словно я упомянул его самого дорогого старого друга.

– Да, – покачал он головой, – пришлось-таки ткнуть ему разик-другой. Сержант вот, он совсем не слышал его ответов, я вынужден был без конца ему внушать, чтобы говорил погромче. Верно ведь, сержант? – Пожилой полицейский, не поднимая глаз от часового механизма, тихо басовито хохотнул. – Я и Папаню потянул по этому делу, – добавил Хэккет. – Ни слова от него не добился. Знаете, что он делает, когда…

– Знаю, – прервал его я. – Он мне рассказывал.

– Грязная свинья, – выругался Хэккет, но усмехнулся удрученно и одобрительно. Он откинулся на спинку своего вращающегося кресла, переплел пальцы на груди и взглянул на меня. – Я бы и вас тоже притянул, – сказал он. – Но я знал, что вы ничего не знаете. – Он подождал немного с презрительно-ласковой улыбкой на губах. Я молчал. Что я мог сказать? Я уже начал немного понимать его юмор. – Есть известия? – спросил он. – От ваших друзей, я имею в виду, от Мордена и… – и вопросительно вздернул брови. Я покачал головой. – Да, между прочим, – словно вдруг вспомнил он, – вы ведь были правы насчет картин. По крайней мере насчет одной из них. – Он наклонился к столу, порылся в лежащих на нем бумагах и протянул мне открытку. Она была сложена наискось, через цветную картинку на лицевой стороне тянулся сгиб, точно обескровленная полая вена. Мясники. Жан Воблен (1684–1721), «Рождение Афины».Я посмотрел на обороте: Коллекция Беренса. Уайтуотер-Хаус».Адресована Хэккету. И написано нарочито корявым почерком: «Кто им всем отец?» —Любит пошутить дядя, – заметил Хэккет, с ласковой улыбкой наблюдая за мной. Он ткнул пальцем в репродукцию. – Им нужно было вывезти из страны вот эту. Наверно, покупатель нашелся. Какой-нибудь денежный мешок за границей. Остальные пока полежат, до другого случая.

Бурые предвечерние сумерки жались к зарешеченному стеклу, электрический камин шипел. За перегородкой, в большой комнате, кто-то громко засмеялся. Хэккет встряхнулся по-собачьи, развернул кресло, поднял на стол ногу в коричневом башмаке и, прищурив глаз, прицелился начищенным носком.

– Семь подделок, – задумчиво проговорил он. – Кто бы мог подумать, что восьмая будет подлинная? Во всяком случае, не наш друг Шарп. Он был так рад возможности поиздеваться над вами. – Хэккет опять печально посмотрел на меня своими перекошенными, непараллельными глазами. На скуле у него дергался нерв. – Мы уже не один год так состязаемся, Папаня и я. Это вроде шахматного матча по переписке. Он делает ход и шлет мне, я делаю ход и шлю ему. – Он рывком снял ногу со стола, опять подался вперед и что-то невидимое передвинул на столешнице. – Если выигрыш – его, я проигрываю, если выигрыш мой, проигрывает он. В этот раз была его очередь. Он всунул единственный подлинник в штабель подделок, рассчитывая на то, что из нас никто не заметит. И никто не заметил. Но ему бы и горя мало, если бы мы и углядели. Для него главное – сама игра. Я же говорю, у него ум за разум зашел.

– А остальные семь? – спросил я.

Он пожал плечами и снова переложил на столе с места на место что-то несуществующее.

– Он переждет некоторое время, а потом сделает новый ход. Посмотрим, кто выиграет в следующий раз. У нас с ним состязание идет по-крупному. Да, – вздохнул он, и вздох у него получился почти счастливым. – Он им всем отец.

Сержант за боковым столиком надавил на какую-то деталь внутри часов, и механизм отозвался тихим серебряным звоном.

Мы с Хэккетом спускались по гулкой лестнице. Снизу доносились громкие мужские голоса, сливаясь в возбужденный гомон. Произошло еще одно убийство, как выяснилось потом, – последнее.

– Выпустил из нее всю кровь до капли, – сказал Хэккет. – Слишком много зла в мире.

На нижней ступеньке сидел белый как мел молодой детектив, трудно дышал и очумело смотрел себе под ноги на заляпанные блевотиной ботинки, а над ним стояли двое постарше и орали друг на друга. Мы боком прошли мимо, они на нас даже не взглянули. Под навесом мы остановились, не находя подходящих слов прощания. Над улицей сгустилась грязная декабрьская тьма, смешанная с дождем.

– А дочка? – спросил Хэккет. – От нее вы тоже не получали вестей?

Поперек освещенного дверного проема косо летел дождь. Сыщики у нас за спиной все еще пререкались.

– Дочка? – переспросил я. Но язык плохо слушался, и я спросил еще раз: – Что еще за дочка?

Хэккет прищурился. Не знаю, о чем уж он там подумал, со своей стороны, чтобы не рассмеяться мне в лицо.

– Да девица эта, Морденова сестра. Эта парочка, Папаня же их… – Он озабоченно, смущенно тронул меня за рукав, словно гость на похоронах, выражающий соболезнование в связи с тяжелой утратой. – Вы разве не знали?

А мне в эту минуту вспомнился ее рассказ о том, как она скучала в детстве и часами одна била теннисным мячиком о торец дома. Тогда-то я, конечно, воображал тихий загородный дом на холме над каким-то большим городом, солнечные блики на белых стенах, шофера в кожаных крагах, который, скинув тужурку, протирает посольский лимузин. А теперь мне представился ряд бедных однотипных домишек с усохшими палисадничками, женщина, высунувшаяся из верхнего окошка, хриплым голосом кличет ее домой, а малыш на трехколесном велосипедике летит кувырком в канаву и жалобно скулит, и чпок! —девчонка с удвоенной яростью ударяет ракеткой по мячику. Всегда и везде ее сопровождала не тень умершей сестры-близнеца, а неотступный призрак такого прошлого.

Рождение Афины. Коллекция Беренса.

Подумать только об этих существах, которые даже и не люди, а обитатели небес. У бога ужасно болит голова, сын взмахивает топором, и на свет выходит дева, лук и щит держащая. Она идет в мир, впереди нее летит ее сова. Смеркается. Видишь эти высокие облака, это бескрайнее, недоступное небо? Это – все, что сохранилось. Сгиб проходит наискось, как обескровленная полая вена. Все переменилось, но осталось прежним.

Вчера я видел ее. Не знаю, каким образом, но это правда. Удивительнейшее происшествие. Я до сих пор еще не пришел в себя. Я сидел в том кабаке на Гэбриел-стрит, в котором она так любила бывать. Там, разумеется, все поддельное: и деревянные панели на стенах ненастоящие, и фальшивая медь – на самом деле краска, и деревянный вентилятор под потолком размерами с самолетный пропеллер только сбивает ленивые арабески из висящего в воздухе табачного дыма. Я-то хожу туда понятно почему. Сижу я в задней комнате, кручу в ладонях стакан с выпивкой и баюкаю свое щемящее сердце, рядом – широкое окно, точно испуганно вытаращенный глаз, и в нем за размашистой дугой улицы открывается город. Улица, как обычно, забита народом. Солнце еще неуверенно, но блестит – да, вопреки всем моим стараниям, наступила весна. И вдруг я вижу ее – вернее, нет, не вдруг, в этом не было ничего неожиданного, внезапного. Просто смотрю: идет она в лучах водянистого солнечного света, пробирается сквозь толпу в своем черном пальто, на каблуках-шпильках, семенит такой знакомой походкой, не сгибая колен, голова опущена и ладонь прижата к груди. Куда она так самозабвенно спешила? Весь город лежал у ее ног, купаясь в апреле и в предчувствии вечера. Я говорю она, хотя, конечно, знаю, на самом деле это не она, какое там. И все-таки она. Как бы это выразить? Есть она, которая исчезла, которая где-то в южных пределах и навсегда потеряна для меня; а есть вот эта, другая, вышедшая прямо из моей головы и спешащая по солнечной улице по каким-то своим делам. Куда, зачем? Жить – если я могу назвать это жизнью; а я смогу.

Напиши мне, просила она. Напиши мне. Я написал.