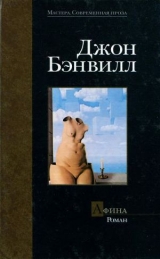

Текст книги "Афина"

Автор книги: Джон Бэнвилл

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)

7. АКИД И ГАЛАТЕЯ, 1677

Ян Вайбель (1630–1690)

Холст, масло, 18 х 27 1/2 дюймов (45,8 х 69,9 см)

Как спокойно любящие… Не могу. Как спокойно любящие лгут (и ты лгала мне). Как спокойны любящие в своем блаженстве. В блаженном неведении того, что из леса за ними наблюдают. Циклоп Полифем любит нереиду Галатею, которая любит пастуха Акида. Одноглазый великан осыпает неверную нимфу подарками (см. Овидий, «Метаморфозы», кн. XIII), но безрезультатно. Акид, сын и возлюбленный морских нимф, Акид должен умереть, раздавленный скалой, которую швырнет великан, а потом превратиться в речку (позже Одиссей посредством горящего бревна сведет за него счеты с циклопом). Картина Вайбеля тонка и многозначна: что тут является темой – муки ревности, или стыдное удовольствие от подглядывания, или желание торжествующей женщины, чтобы ее видел один в объятиях другого? В темном, больном искусстве этого художника все неопределенно, кроме страдания. Роскошный солнечный пейзаж, на фоне которого разыгрывается эта маленькая любовная драма, напоминает пейзажи Ватто и Воблена, это одновременно и сад наслаждений, и портрет Природы, могучей и высокомерно жестокой. Буйное изобилие растений и животных служит символом безразличия мира к человеку. Даже сам Полифем не выглядит таким уж великаном под смыкающимися сводами леса и скал, где он затаился; великан здесь не он. Вон он спрятался в зарослях (видишь?), единственный его глаз выпучен от гнева и боли; просто ли его скрутила кручина или, может быть, он там мастурбирует с горя? Грязная шутка художника. Я чувствую близкое родство с этим грустным, истерзанным любовью великаном. Львы и медведи, быки и слоны (ясно, что Вайбель никогда не видел живого слона), напрасные дары циклопа бессердечной нереиде, разбрелись по всему полотну, словно заблудились, чужеродные, в этом северном пейзаже, среди нежной зелени, туманных теней и прозрачной синевы; чувствуется, что скоро, очень скоро они сбросят цепи растерянности и недоумения, и начнется кровопролитие. А любовники, укрывшись под массивной замшелой скалой, тесно сплелись, как близнецы в материнской утробе. Голубая вода у ног Акида предвещает ожидающее его перевоплощение – зубчатая вершина скалы над его головой вот-вот обрушится и раздавит его. Галатея. Галатея. Она дочь Нерея. Она превратит убитого любовника в поток. Упавшая скала треснет, и в расселине вырастет упругий тростник, высокий, влажный, блестящий. Полифем и Акид – это я. И эта моя дикая песнь – та самая, что пел циклоп.

~~~

Не надо бы мне возвращаться на Рю-стрит в таком болезненном, потрясенном, обманутом состоянии. С утра еще не прошло похмелье вчерашней бури, ветер дул порывами, клочья облаков неслись по небу, листья и мусор летели во все стороны. Я шел словно на пружинах, ловил холодный воздух задранным носом и думал о загадке смерти. В этом мире больше не было тети Корки. То, что было ею, исчезло, развеялось как дым. Прости меня, тетя Корки, но в этом сознании было что-то бодрящее – не что тебя больше нет, понимаешь? А что столько всего еще осталось. Да, непонятно, я и сам так думаю, но не знаю, как сказать иначе. Наверно, приблизительно то же испытывает приговоренный к смерти, когда в последний миг ему объявляют о помиловании и уводят на резиновых ногах прочь от эшафота: смесь удивления с остатками страха и какой-то сумасшедшей торопливостью. Еще, еще! Дайте мне побольше! – таков клич оставшегося в живых. Я зашел в кафе на углу Дог-лейн, сел за столик среди табачного дыма и кашля и съел колоссальный завтрак: сосиски, кровяную колбасу, и сэндвич с беконом, и яичницу, зажаренную до хруста в растопленном сале. Che barbaro appetito [10]10

Какой варварский аппетит! (итал.)

[Закрыть], lalala la! Я даже купил в автомате пачку дешевых сигарет с гроб величиной («Гулять, так гулять», – порекомендовал мне один завсегдатай и рассмеялся сиплым похоронным смехом), и хотя вообще я не курящий, я сидел и дымил вовсю, озирая зал со смутной улыбкой. Право же, мне иногда кажется, что я не в своем уме.

Перед домом на Рю-стрит стояли припаркованные как попало три автомобиля, в одном на заднем стекле болталась пластиковая собачка. Парадный ход зиял, дверь висела на одной петле, но все это выглядело скорее весело, чем страшно, словно дверь высадила вломившаяся в дом карнавальная процессия. Внизу в холле топтался плотный мужик в мешковатых грязных, но отутюженных штанах и синем блейзере с дымящейся сигаретой в горсти размером с небольшой окорок. Он смерил меня растерянным взглядом и что-то сказал, но я не расслышал и бросился к лестнице. На первой площадке дежурили двое, переминались с ноги на ногу со скучным и слегка раздраженным видом посетителей, давно дожидающихся приема. Эти были в куртках, и я не сразу разглядел, что один из них небрежно держит на согнутом локте курносый автомат. Они посмотрели на меня с интересом, но я и эту пару тоже не удостоил внимания и поднялся на следующий марш. У входа в ателье стоял на страже еще один в куртке, и тоже вооруженный. Он спросил, кто я такой. Я ответил, что живу здесь; в конце концов, это была почти правда. Он нахмурил брови и дулом автомата сделал мне знак пройти. Я прошествовал мимо него с высоко поднятой головой и раздувающимися ноздрями. Почему-то я чувствовал себя непобедимым. Мог бы пройти сквозь стену, если нужно.

Однако за порогом я остановился, как всегда пораженный слепящим белым светом, льющимся из высоких, наполненных небом окон. На фоне ниспадающего полотнища, в профиль, как при нашей первой встрече, позировал Морден, подняв к свету крупное плоское лицо и засунув руки глубоко в карманы долгополого пальто. Ко мне он не обернулся. А посредине комнаты стоял инспектор Хэккет, подняв к глазам и поворачивая то так, то этак окровавленную левую руку и даже словно любуясь ею. В двух шагах от него, вытянувшись по стойке смирно, сидел пес Принц и облизывался с вызывающим и одновременно смущенным видом; передние лапы у него дрожали. Рядом, положив ладонь собаке на загривок, сидел на корточках Франси. Он скользнул по мне безразличным взглядом.

– A-а, мистер М., – приветствовал меня Хэккет. – Входите, входите. Вы, как всегда, точно вовремя. – Он явно был в отличном расположении духа и еще ослепительнее обычного сиял чистотой. Гордо протянув ко мне раненую руку, он сказал: – Видали, что этот кобелина мне сделал? – Подсыхающая струйка крови тянулась через запястье и уходила в рукав рубашки. Мы вместе осмотрели рану. – Это не укус, а клыком распорото, – заключил Хэккет. – Видите?

Сзади послышались шаги. В дверь, вытирая руки большим белоснежным платком, вошел долговязый, тощий длиннолицый мужчина в твидовом костюме-тройке. Его некрупная голова, широкая в лобной части и сужающаяся к подбородку, была похожа на голый череп, только странно выдавалась вперед верхняя губа, как будто поверх своих зубов у него надета бутафорская искусственная челюсть. Он имел деловитый и самоуверенный вид медика – этот платок, эти руки, – и на миг у меня перед глазами возникла картина: ты лежишь навзничь на постели в ворохе окровавленных простынь, одна туфля свалилась, одна безжизненно белая рука свисает до полу.

– Мистер Шарп! – приветливо встретил его Хэккет и указал окровавленной рукой на меня: – А это мистер… как, простите?.. мистер Морроу. Мистер Морроу, мистер Шарп.

Шарп смерил меня зорким взглядом и хмыкнул.

– Это вы – эксперт по живописи? – По тому, как блеснули его голубые глаза, я понял, что он прячет презрительную усмешку.

– Мистер Шарп прибыл из Англии, – с почтительным придыханием оповестил меня Хэккет. – Я решил, что недурно бы пригласить второго эксперта, – извиняющимся тоном пояснил он. – Как говорится, услышать еще одно мнение.

Шарп кончил возиться с платком, ловко заправил его в кармашек на груди, отошел к окну и стал молча глядеть на улицу, держа руку в кармане брюк. Морден не шелохнулся. Все ждали. Инспектор Хэккет деликатно кашлянул.

– Да, – произнес Шарп, словно отвечая ему. И вдруг резко обернувшись, обвел взглядом Хэккета, Мордена и меня. – Это копии. Все эти полотна – копии.

Наступила пульсирующая тишина, словно все везде вдруг замерло, чтобы затем медленно, с трудом опять заработать. Шарп, довольный произведенным эффектом, ухмылялся, как мертвая голова. Морден повернул ко мне лицо, лишенное всякого выражения. Хэккет нахмурился, склонил голову набок, как бы прислушиваясь к тиканью мозгов у себя в черепной коробке. Постояв так, вытянул кровоточащую руку и сказал Шарпу: – Дайте-ка сюда ваш платочек. – Шарп сначала удивился, отступил на шаг, но потом с неудовольствием, брезгливо, выдернул платок из нагрудного кармашка и отдал. Хэккет старательно замотал рану, однако связать концы платка не смог и в замешательстве поднял голову – пришлось мне подойти и помочь. Я вспомнил продавщицу в цветочном магазине, куда когда-то, в прежней жизни, часто заходил, – она ловко умела вывязывать разные замысловатые банты одной рукой. Стоя совсем близко, я слышал дыхание Хэккета и ощутил его запах, горячий, влажный, спертый, – так же в моем детстве пахло инвалидное кресло, когда из него поднимали нашего больного дядю. Странные вещи всплывают со дна памяти в такие минуты.

– Да, – еще раз повторил Шарп, довольно потирая бледные долгопалые руки. – Это копии. Вне всякого сомнения. Есть даже неплохие, относительно. Писаны, надо полагать с фотографий, вероятнее всего, со слепых репродукций в каталоге Попова, так называемом catalogue raisonné [11]11

каталог с объяснениями (фр.).

[Закрыть], коллекции Беренса. – Одна надменная, презрительная ухмылка, и с Поповым покончено. – Работали, судя по всему, два копииста. Любители. Холсты и рамы викторианские, краски поставляет старая почтенная фирма «Винзор и Ньютон». – Он доброжелательно вздернул брови и залюбовался своими ногтями. – Такие истинно английские фамилии, а? – Он искоса бросил хитрый, почти игривый взгляд в мою сторону. – Не представляю себе, как можно было такую мазню принять за подлинник?

Пес молча встал, подбежал и, плавно, гибко изогнув спину, уселся возле меня. Я положил ладонь ему на голову. Его шерсть была на ощупь скользкая и колючая, как пластиковая щетка, и уютно пахла старым ковром. От красивой звериной головы ко мне в руку исходило мирное, сочувственное тепло. Говорят, собаки чуют испуг; возможно, эта собака почуяла… что? Потрясение? Но я никакого потрясения не испытал. В заявлении Шарпа прозвучало что-то удивительно, неуловимо знакомое, как давно ожидаемая новость, которая, когда наконец поступает, то оказывается уже и не новостью вовсе. Мысли мои двигались замедленно, точно в толще воды. Очень хотелось сесть, забиться в темный тихий угол и тщательно все обдумать. Было над чем поломать голову.

Морден наконец-то все-таки обернулся и сказал Хэккету:

– Я же говорил вам, что это копии.

– Подделки, – уточнил Хэккет.

Пес негромко заворчал. Франси шлепнул его по носу.

– Копии, – повторил Морден с нажимом и улыбнулся.

Голл, сообразил я. Маляр Голл и мазила Пэкки Планкет.

Хэккет разглядывал свою забинтованную лапу. Меня восхитило его самообладание.

– Они подписаны, – заметил он как бы между прочим, словно думал на самом деле о чем-то совершенно другом.

Морден изобразил изумление. «На что это вы намекаете, инспектор?»– произнес он с выговором великосветского персонажа из мюзик-холла. Шарп, который стоял у окна, надменно скрестив руки и выпятив цыплячью грудь, рассмеялся. Морден, глядя в пол, медленно вышел на середину комнаты и почти сочувственно покачал головой. Хэккет смотрел в окно.

– Разве я пытался выдать эти картины за подлинники? – воскликнул Морден. – Собирался кого-то обмануть? Нет. Это копии. Сделаны по моему заказу. Я люблю живопись. Я намерен повесить их в своем доме. В своем доме во Франции. В своей вилле на Ривьере. Это что, преступление?

Хэккет обернулся и…

Уф-ф. Надоело. Может, пусть Принц еще кого-нибудь цапнет, вырвет клок из полосатой икры Мордена или нападет на Франси и вцепится ему в горло? Да нет, пожалуй, не стоит. Я стоял, гладил Принца по голове и слушал, как они пререкаются, голоса гудят, словно долетают издалека. Я впал в затуманенное, сомнамбулическое состояние, почти спокойное и не лишенное приятности. У меня так быстро и ловко выдернули из-под ног половичок, что я и сам не заметил, как полетел вверх тормашками и шмякнулся затылком об пол.

Потом я оказался на улице вдвоем с Хэккетом; в дружном молчании мы идем к его машине. Люди Хэккета, также ни слова не говоря, уже уложили оружие и уехали. Он сел за руль, завел мотор. Я стоял у распахнутой дверцы, засунув руки в карманы макинтоша. Опять моросил дождь, порывы ветра швыряли и крутили снопы легких микроскопических капель. Ноябрь. Я сказал Хэккету, что у меня умерла тетка. Он кивнул, но ничего не ответил, глядя вперед сквозь лобовое стекло. Неужели ему известно про тетю Корки? Может ли быть, что он так осведомлен в обстоятельствах моей жизни? Подобное допущение было даже утешительным, мне всегда хотелось, чтобы за мной смотрели. Хэккет вздохнул и потянул ручку скоростей. «С этой собакой надо что-то делать», – рассеянно сказал он. Его левая рука было все еще забинтована окровавленным носовым платком Шарпа. Я захлопнул ему дверцу, и он поехал по переулку со скоростью похоронных дрог.

На обратном пути мне встретились Морден и Франси в сопровождении пса (Шарпа уже завернули в бумажку и отложили для будущих нужд). Морден шагал с торжествующим видом школьника, отмочившего лихую штуку. Человек упивался собой, как сказала бы моя мать. Весь с головы до ног закутанный в свое долгополое пальто, руки засунуты глубоко в карманы, воротник поднят: дождь. Когда они поравнялись со мной, Морден посмотрел мне в глаза как ни в чем не бывало, хотя, конечно, по обыкновению сдерживая смех. «Очень сожалею насчет картин, – сказал он. – Шутка». Торопливо кивнул, и они проследовали дальше колонной по одному: сатрап, визирь и геральдический зверь. Франси и пес, оба ухмыляясь, оглянулись на прощание. Мне будет недоставать старины Принца.

Раз уж я теперь разговариваю лишь с самим собой (да еще, может быть, с оглоушенным одиночкой, оставшимся в живых после Армагеддона, в обмотках и продавленном цилиндре, от не хрена делать переворачивающим по ночам в землянке эти обожженные листы), мне вроде бы незачем заботиться о стройности композиции, однако же я все-таки забочусь. Например, меня смущает, что в этом месте у меня возникает проблема с временем. После Дня Откровения получается пропуск. До похорон тети Корки должны были пройти по крайней мере сутки, но у меня в памяти от них ничего не сохранилось. Наверняка я делал попытки как-то увидеться с тобой; уж конечно, зная все, что я теперь знал, и еще многое, что мне предстояло узнать, я прежде всего должен был бы искать встречи с тобой. Но я не приближался к Рю-стрит, где меня ждали капканы и люди с ружьями, а затаился в норе и зализывал раны.

День похорон тети Корки выдался ясный, хотя и холодный. Сияло бессильное осеннее солнце. Приехал Папаня. Каким образом он проведал место и время, Бог весть. Я сам удивился, что так обрадовался его появлению. Тетя Корки тоже, конечно, была бы рада. Большой автомобиль, несуразно розовый среди темных кладбищенских тисов и жестикулирующих надгробных ангелов, прикатил по центральной аллее и, клюнув носом, с ходу остановился. Наружу кубарем вывалился Лупоглазый в своем слишком просторном костюме и рывком распахнул заднюю дверцу; оттуда, кряхтя и отдуваясь, выполз Папаня, выпрямился и удовлетворенно огляделся. Сегодня он был в простом черном костюме и темном пальто, а не в маскарадном наряде, что я счел знаком уважения к усопшей – если, конечно, само это скромное одеяние не было маскарадом. Углядев меня, он величественно двинулся в мою сторону, рассекая выпяченной грудью воздух, точно океанский лайнер, рассекающий волны, и степенно потряс мою руку. «Она была достойнейшая женщина, – проговорил он, кивая и собирая губы в трубочку. – Достойнейшая». После чего отступил в сторону, многозначительно посмотрел на своего лупоглазого недоумка, и тот, смущенно приблизившись, протянул мне неожиданно изящную пухлую лапку с мягкими пальчиками (где?.. чья?..) и, не поднимая глаз, пробормотал что-то, я не разобрал, что. Затем мы втроем в молчании, как положено, прошли по еще зеленой траве и встали у края могилы. Ничто так не роднит живущих, как похороны. А небо было по-прежнему высоким и голубым. Тут же стояли патер и могильщик, а также, к моему удивлению, сложив ладони перед ширинкой и низко понурив голову, мистер Хаддон в черном. Его круглое гладкое лицо на холоде слегка разрумянилось, жидкие светлые волосы казались прозрачными. Он посмотрел на меня со старательным состраданием и снова понурился. Церемония не затянулась. Патер споткнулся на труднопроизносимой теткиной фамилии. Как только были произнесены молитвы, выкатился канареечно-желтый механический копатель и странно человекообразными угловатыми жестами принялся черпать из кучи землю, точно идиот-ребенок, который горстями ест глину. Я сразу повернулся и ушел, боясь, чтобы со мной не заговорил мистер Хаддон. Но Папаня прилип ко мне прочно.

Мы зашли в кабак по соседству с кладбищем, чтобы, как он выразился, «распить похоронную». Я люблю питейные заведения в утренние часы, мне нравится их помятый, не прибранный, смущенный вид, как будто только что после ночной попойки. Этот кабак оказался из новехоньких, оформленных в старинном стиле, с пластиком под дерево и начищенной медью и с множеством чисто протертых, но почему-то подслеповатых зеркал. Через верх окон тянулись внутрь полосы солнечного света, будто снаружи на тротуаре выставлены батареи мощных прожекторов. Мы усаживаемся за столик в полутемном тихом углу и Лупоглазого посылаем к стойке за выпивкой. Папаня провожает его скорбным взглядом и, вздыхая, спрашивает: «А у вас-то самого есть дети? Я слыхал вроде, у вас сын был…»

Лупоглазый возвращается с выпученными от напряжения глазами, зажав между ладошками три полные кружки, и когда лицо его попало в солнечный луч, в нем мелькнуло что-то такое – его и вроде не его, а откуда-то мне знакомое (все это я, конечно, бессовестно описываю теперь, задним умом). Он поставил кружки на стол. Папаня молча поднимает свою в память покойницы, щедро отпив, ставит и слизывает с верхней губы белые усы. А после этого, вальяжно откинувшись на спинку стула и сложив руки на животе, принимается объяснять мне, какой метод поведения на допросах он изобрел за все эти годы, ему ведь часто приходится иметь дело с полицией. «Главное – рта не раскрывать, что бы ни было, – поучает он меня. – Это их в бешенство приводит. А знаете, какой самый верный прием? Скажи-ка ему, Сирил. – Лупоглазый хихикнул, покосился по сторонам и, соединив у себя на коленях в кольцо большой и указательный пальцы, задергал рукой вверх-вниз, вверх-вниз. Папаня кивнул. – Вот именно. Вытащи своего дружка и сиди дрочи прямо у них на глазах. Совсем сбивает их с панталыку, можете мне поверить. Хе-хе. Испытаю на Хэккете, когда он привлечет меня для помощи в расследовании. – Он опять хохотнул и шлепнул себя по колену, но потом спохватился, по какому поводу мы тут находимся, посерьезнел, откашлялся и спрятал нос в кружку. Над столиком нависло неспокойное молчание, Лупоглазый ерзает на стуле, обводит бар скучающим взором и тихо насвистывает сквозь зубы. Папаня, развалясь, весело поглядывает на меня и что-то прикидывает в уме.

– А где же картины? – спрашиваю я. – То есть те, настоящие?

Лупоглазый замер и перестал свистеть. Папаня замялся на мгновение, но потом со смехом покачал головой и властно поднял ладонь.

– Э, нет, – сказал он. – О делах ни слова. Надо уважать покойников. Я теперь занимаюсь экспортом. Выпьем-ка еще. – На губах у него заиграла лукавая злорадная ухмылка. – А Морден заплатил вам за работу? Вы вот что, представьте ему счет. И все перечислите: за экспертный анализ – столько-то и столько-то.Вы честно заработали. – Тут он смолк, подался всей тушей вперед и приблизил свое лицо к моему. – Или, может, вы уже получили что хотели? – Он подождал, посмотрел, как я отреагирую. – Она – товар доброкачественный с гарантией. Красотка без подделки. – Он поднял и осушил свою кружку и напоследок сладострастно подмигнул.

Я бежал по улицам на Рю-стрит. Жидкий солнечный свет сделался резким, наэлектризованным. Всю жизнь я только и знаю, что попадаю впросак. Ее, конечно, не было. Не было и картин, и моего стола, книг, инструментов; ничего не было. Раскладное кресло стояло составленное, постельные принадлежности исчезли. Словно мы здесь никогда и не бывали. Я обежал весь дом, носился вверх и вниз по лестнице, как ошалевший паук, не переставая бормотать себе под нос. Комичное, наверно, было зрелище. Я ее лишился, это было ясно, но все равно не прекращал лихорадочных поисков, как будто безумным кружением по опустевшему дому надеялся вызвать живое видение прямо из воздуха. Наконец, обессилев, я вернулся в нашу пустую комнату, опустился в кресло и долго сидел, я думаю, что долго, уронив дрожащие руки на дрожащие колени и устремив взгляд за окно на крыши и мирное небо. Я знаю, мысль невозможно отключить, но бывают мгновения, когда ее одевает милосердный туман и сквозь него беспомощно проглядывают неузнаваемые предметы. На отдаленную крышу, осторожно карабкаясь между дымовыми трубами, вылез рабочий в комбинезоне; он кажется неправдоподобно огромным – руки растопырены, голова квадратная, ноги-колонны. Я стал наблюдать за ним. Что он там делает? Вчуже, но с мрачным восторгом я задумался о том, каково было бы броситься вниз с высоты: принимающее объятие воздуха, неожиданная скорость падения, и все вертится и качается перед глазами. Успеешь ли услышать удар и шмяк, прежде чем придет беспамятство? Я встал и собрался уходить и только тут обнаружил ее записку, карандашом на обрывке серой картонки от спичек, приколотую булавкой к подлокотнику кресла. Записка сказала ее голосом: «Должна уехать. Прости. Напиши мне».Подписи не было. И адреса тоже. Я снова опустился в кресло, у меня вдруг перехватило дыхание, будто от удара под дых. И до сих так и не отдышался.

Если бы только можно было на этом поставить точку…

Не знаю, как долго раздавались те звуки, прежде чем я их услышал. Собственно даже не звуки, а модуляции беззвучности. Я на цыпочках стал спускаться по лестнице, через ступеньку останавливаясь и прислушиваясь. В подвале было темно. Только в конце коридора из круглого оконца под потолком сочился тусклый свет. Запахи: льняное масло, скипидар, старый столярный клей. Я вспомнил, как в первый день, прижимая к себе мой локоть, вся сквозя возбужденным смехом, А. привела меня сюда. Она тогда показала мне то, чего я не пожелал увидеть, не захотел понять.

Из темной глубины донесся тихий смешок Франси. Его голос сказал: «Вы тоже? Как евреи, которых Иисус оставил во тьме?» Речь его была не вполне внятной. Я щелкнул выключателем, и Франси ладонью загородил глаза от слабого света голой лампочки. Он лежал на полу возле верстака на подстилке из тряпья и старой одежды. «Сигаретки у вас, конечно, не найдется?» – спросил он. Но у меня как раз лежала в кармане пачка сигарет, купленная утром в кафе (тысячу лет назад!), помятая, но сохранная. Такое неожиданное совпадение – или что это было – показалось мне комичным. Франси приподнялся и сел на подстилке, шаря по карманам в поисках спички. Если бы не знакомый порыжелый костюм (кусок подкладки болтался из распоротого лацкана, как высунутый язык) и рыжие космы на голове, я бы, пожалуй, его не узнал. Разбитое, заплывшее лицо, похожее на мясной гриб-дождевик, резиновые губы и фиолетово-желтые затекшие глазницы. Не хватает одного верхнего резца, и всякий раз, чтобы что-то произнести, язык сначала пристраивается к новым условиям. Рука, держащая сигарету, дрожит, распухший указательный палец торчит, не сгибаясь, под косым углом. Я сел рядом с Франси на пол, обхватив руками колени. От него исходил теплый запах крови и измочаленной плоти. Он посмотрел мне в глаза, усмехнулся, закашлялся. Я спросил, что случилось. Он пожал плечами. «Приятель ваш Хэккет. Схватил меня для разговора по душам. А что я ему мог сказать? Морден адресок оставить забыл».

Мне представилась длинная прямая дорога, два ряда тополей, в отдалении – гора в желто-зеленых тонах. ПЭЙзаж. МАЙдемуазель.

Дальше, как я выяснил, идет пробел – сердце дарит себе краткую милосердную передышку от осознания утраты до нахлынувшего горя. Это осуществляется простой – или немыслимо сложной – манипуляцией: между дверным косяком и внезапно захлопывающейся дверью вставляется клинышек, так что пусть не надолго, но остается щелка света. В моем случае клинышком служит любопытство. Мне вдруг во что бы то ни стало захотелось узнать, как они это все осуществили и для чего, разобраться в хитростях ремесла подделок, приобщиться к тайнам великого обмана. На самом-то деле мне было все равно. Сидя на полу рядом с Франси, как в полутемном гроте Пиранези, я стремился только обратить это событие в сказку, в фантазию, нереальную и нестрашную.

– Красили Голл и Планкет, – пожав плечами, разъяснял мне Франси. – А рамы сколачивал я. Тут внизу. – Он взмахнул рукой, указывая, и поморщился от боли. – Днем и ночью, неделю напролет. И что я за это получил? – Он обвел взглядом разорванный пиджак и сломанный палец. – Сушили под лампами. Краски еще липли, когда он вам показывал. Но вы ничего не заметили.

Чертовщина.

– А зачем это? – спросил я.

Он прищурил налитый кровью глаз и сделал попытку ухмыльнуться.

– Охота узнать, а?

Прислонившись затылком к ножке верстака, он молча затянулся сигаретой.

Кстати говоря, оказывается, человек по фамилии Марбот существовал на самом деле. Да, это реальное лицо, даже если все остальное обман. Поразительно.

Франси вздохнул.

– И беднягу Принца Хэккет распорядился убить, – сказал он.

Я вышел на воздух. Мир вокруг был огромный и какой-то выпотрошенный. Я вообразил, как остаток своих дней буду жить, бессмысленно брякая, как сухая горошина в этом великанском пустом стручке. Домой я брел медленно, осторожными мелкими шажками, словно бережно нес на руках самого себя. Было пасмурно, на перекрестках ветер вздувал грязные полотнища измороси. Все вокруг дрожало и мерцало, обведенное по контуру холодным огнем, как при мигрени. У себя в квартире я, помнится, долгие часы провел, бесцельно расхаживая по комнатам или сидя у окна и следя за тем, как, разгоревшись закатом, тихо угасает зимний вечер. Я вытащил из-под кровати чемодан тети Корки и стал перебирать ее вещи. Пришлось повозиться. Скорбный дождливый свет вползал в окно. Я развертывал пожелтевшие бумаги, они, шурша, с готовностью раскручивались, как папирус, спеша выдать ее тайны. Она оказалась такой же голландкой, как я. Перед войной она недолгое время была замужем за инженером, который приехал из Голландии строить мост и который бросил ее, как только был смонтирован последний пролет. (Впоследствии, помнится, мост этот рухнул, и погибло много народу.) Я сел на пол и рассмеялся бы, если б мог. Ну что за актерка! С какой самоотдачей столько лет поддерживать свой миф! И тебе заграничные папиросы, и этот легкий иностранный акцент. Жаль, что я не смог пролить слезу по тебе, добрая моя тетушка. А может быть, и пролил?

В последовавшие дни я не знал минуты покоя. Исходил весь квартал, заглядывая в памятные уголки. Все осталось прежним и при этом решительно переменилось. Я словно умер и возвратился на землю. Такими я представляю себе мертвецов, блуждающих по земле в состоянии полнейшего, невыразимого недоумения. Притаясь, я подолгу простаивал на Рю-стрит, наблюдая за домом. Никого; там больше никто не бывал.

Когда этот случай попал наконец в газеты, я вознегодовал, я чувствовал, что нарушены мои права собственника. Как будто бы эти свиньи-газетчики выкопали своими рылами какой-то неприятный эпизод моей личной жизни ( нашему корреспонденту стало известно…)и размазали по восьми колонкам на потеху хихикающей публике. Что упоминалась моя фамилия, меня не трогало, это была моя прежняя фамилия, да и называлась она исключительно в историческом разрезе (Предыдущее ограбление Уайтуотера),спасибо Хэккету, что не притянул меня. Но меня задело за живое то, что из всей этой истории, из этого прихотливого балета желания и обмана, в центре которого кружились и извивались А. и я, сделан грубый фарс, дурацкий хоровод – оскаленные рожи, мозолистые ладони, голые зады, как на картинах Брейгеля. Разве можно такую сложность выразить в нескольких газетных заголовках? Дерзкое ограбление… Запрятанные сокровища… Тайна местонахождения полотен… Смерть охранника…Так это все безлично, так… не по-человечески. Имя Мордена не упоминается, хотя так и видишь «нашего корреспондента», высовывающего голову между задами, как тянет голову школяр, знающий верный ответ. Он обозначен как видный бизнесмен со связями в уголовном мире– чересчур пышно звучит, по-моему, для заурядного, пошлого мошенника, каким знал его я. Он и А. фигурируют как таинственная чета.Папаня у них – известный уголовный авторитет.Приводятся слова сыскного инспектора Хэккета, что, мол, полиция ведет расследование согласно определенному плану. Мясник, Работник и Мясникова дочь водят хоровод всю ночь…

Ее я видел, разумеется, повсюду, как когда-то, в первые дни, после нашего первого поцелуя. Улицы кишели ее двойниками. Мир женщин сузился до единственного образа. Были места, где я так явственно ощущал ее присутствие, что не сомневался: надо только постоять подольше, дрожа и страдая, и она обязательно явится, возникнет, вызванная силой моего чувства. В Суон-эллей, рядом с лавочкой, где продавалась рыба с картошкой, стояла узкая арка ворот, некогда они куда-то вели, но теперь арку заложили кирпичом, там разрослись сорные кусты и собирались для общения окрестные кошки; и там однажды, под покровом задумчивых ноябрьских сумерек мы стояли, отчаянно, неловко обхватив друг друга, задыхаясь, как два скалолаза в связке, летящие в бездонную пропасть, сцепившись в последнем объятии. И теперь я приходил туда и стоял, радуясь грязи и запустению, и ждал, звал ее явиться. А однажды вечером, со всех сторон теснимый тенями, содрогаясь в рыданиях, я расстегнулся и мастурбировал в жирный мусорный контейнер, давясь и твердя ее имя.

Все это нечетко и неопределенно, я знаю, все спутано и пусто и ничего не значит, кроме отчаяния. Но так надо. Пусть будут слезы и слюни, и брызги семени, и бутылочно-зеленая мокрота – мой след слизняка.

А Барбаросса по-прежнему жив-здоров в своем коробе. Я даже удивился, как ему удалось пережить эти зимние месяцы, ночуя в подъезде точильщика? Должно быть, проспиртовался насквозь, как гомункул в банке с алкоголем. Сколько выносливости в самых хрупких существах, словно мне в укор! И что точильщик его не выставил, тоже удивительно. Разве не отпугивает клиентуру, что у тебя, прямо на пороге, проживает такой субъект, пусть у него и хватает догадливости исчезать в рабочие часы? Вообще бродяги, я замечаю, наглеют день ото дня, они просто, можно сказать, завладели городом, выбираются с задворков и, как хозяева, обживают площади и проспекты. На закате дня собираются толпой вокруг костра (что уж они там жгут) на пустыре против автобусной остановки, выпивают, дерутся и осыпают ругательствами прохожих. Даже когда они подходят поодиночке, и то довольно страшно. Один остановил меня как-то вечером, здоровенный такой детина, полный рот кривых зубов, встал поперек дороги, протянул руку, и ни слова, только смотрит выпученным глазом и не дает пройти. А вокруг ни души. Я уж думал, сейчас размахнется и ударит. Дыхание как из топки, физиономия лоснящаяся и смуглая, точно обугленная. Жуткое дело, можете мне поверить. Почему, интересно, так трудно заставить себя взглянуть нищему в глаза? Боишься увидеть там собственное отражение? Да нет, это скорее нечто вроде стыда, и не только за него, но и вообще за всех нас, если это не слишком выспренно сказано. Я дал ему монетку, неудачно пошутив, что, мол, смотри не растрать эти деньги на еду, и заторопился прочь, сконфуженный и чем-то пристыженный. Мне бы ласково заключить его в объятия, глубоко вдохнуть его смрад и воскликнуть: «Друг мой, брат мой по страданию!» – как рекомендует мудрый мизантроп из Дрездена.