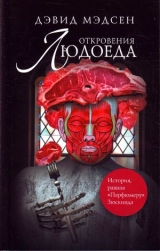

Текст книги "Откровения людоеда"

Автор книги: Дэвид Мэдсен

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)

Я потворствую несказанным удовольствиям

Позднее той же ночью я поднялся с кровати и отправился к небольшому сундучку, который стоял позади двери в спальню. Осторожно открывая верхний ящик, я запустил свои пальцы сквозь легкие, пахнущие лавандой одеяния, которые там находились – да, нижнее белье моей матери, которое я хранил с самого дня ее смерти. Я забрал его из ее комнаты, спрятал в секретном месте и забрал с собой в II Bistro.Я охранял его так, как шаман охраняет свой талисман, как монахиня бережет свою девственность – с жаром, благородной верностью и преданностью. Всякий раз, когда я изнемогал под бременем своего труда и впадал в меланхолию или депрессию, я открывал сундук, вдыхал этот легкий, утешительный аромат и пробегал своими пальцами по атласному, шелковистому материалу.

И теперь я делал то же самое, закрыв глаза и включив синэстезию; перед взором моего сознания предстал луг, поросший сочной, зеленой травой с пятнышками маленьких диких цветов, сверкающий в солнечных лучах, словно сотнями тысяч бриллиантов. Я услышал ухом своей души звук тихих струн, перерастающий в прекрасную гармонию нежной, колеблющейся мелодии. Теплый бриз ласкал отягощенные фруктами ветви деревьев. Может это были небеса, в которых ныне странствовал ее дух? О…

Затем, достаточно неожиданно и вдребезги разбивая состояние восхищенного безмолвия, в которое я погрузился, мой слух уязвил отвратительный гортанный шум невидимой тубы, играющей на самом пределе своей досягаемости, словно гротескный выхлоп; несомненно, этот звук был вызван влиянием моего так называемого отца, который – я содрогался от понимания этого, но вынужден был это признать – очевидно, оставил свои грязные психические вибрации на нижнем белье моей матери. Даже повторная стирка, очевидно, не смогла полностью уничтожить их. Я выбрал белые шелковые кружевные трусики, извлек их из сундука с величайшей осторожностью, и взял их с собой вниз на кухню.

Моя возлюбленная ждала меня прямо там, где я оставил ее, снаружи холодильной камеры, терпеливая и покорная, и игристая, с маленькими струйками испарины, словно жар из духовок нагрел и расплавил ее холодный жир. Я разделся донага и опустился перед ней на колени, вытянулся вперед, чтобы прикоснуться к ее сочному, темно-красному боку своим лбом.

– Я люблю тебя, – прошептал я, и, клянусь, она задрожала, когда я говорил. – Я полностью доверяю тебе, как никому не доверял. Все мое искусство – твое, моя философия отдает дань твоему смыслу и целям. Моя гениальность берет начало из твоего существования, мои рецепты являются литанией, восхваляющей твое великолепие – ты моя муза, мое вдохновение, мой демон,мое наслаждение и счастье. Чем, о чем бы я был без тебя, моя милейшая любовь?

Я поцеловал ее, и поцеловал снова и снова; мои губы неожиданно скользнули по ее жирным флюидам, и запах ее мясистого пота обжег мои ноздри. Теперь я был эрегирован, дрожал и трепетал. Я развернул шелковые трусики, поднял огромную тушу и положил их на ее нижнюю половину, осторожно натянув их через скользкую плоть. Белое на темно-красном – цвета спермы и крови, основных жидкостей жизни – очаровали меня, и на несколько мгновений я потерялся в странной, мистической задумчивости; говорят, что старый немецкий мистик Якоб Бёме впадал в похожее состояние, пока пристально вглядывался извне и созерцал внутри мерцание отполированного металла, позволяя теряться потоку спиритических знаний, которые становились материалом его эзотерической теологии. Ну что, даже стоя здесь на коленях, восхищенный внутренним безмолвием, я знал, что знания великого и редкого типа похожей формы наводняли мою душу – я не мог ни определить, ни соотнести с категориями его содержимое и объект, но я поглощалего, впитывал его как губка впитывает воду, эту труднодостижимую способность мы называем интуицией. Я видел и понимал фабрику снов, материю мифа, я рассматривал текстуру, в ее превосходном единстве, моей собственной неотвратимой уникальности, которая появлялась передо мной как величайший, лучезарный круг трепещущей плоти, непостижимый и благоговейный.

Моя возлюбленная лежала здесь в ее трусиках.

– Я одел тебя только потому, чтобы испытывать острое наслаждение, раздеваятебя, – прошептал я. – Ты неотразима. Я жажду тебя – о! – как же я тебя жажду…

Как этот старый идиот Баллетти однажды сказал мне:

– È una furia, quest’ amore per la came [137]137

Любовь к телу является всего лишь яростью (итал.).

[Закрыть]

Как же он был прав.

Я положил руки на плоть своей любимой и плавно скользнул вниз вдоль ее божественного бока. Нежно, заботливо, я двигался вниз до резинки ее шелковых трусиков – которые медленно окрашивались жиром и кровью – и медленно запустил свои пальцы в промежность. Затем я рванул тонкий шелк прочь, чтобы обнажить скрывающуюся мясистую тайну. Я погрузил туда свою голову, и, высунув язык, потворствовал несказанным удовольствиям.

Соблазн этого города

Рим! Вечный город. Город прошлого, настоящего и того, что будет. Рим, место рождения империи, которая рукоположила цивилизацию с жестокостью тирании. Город культуры, военной славы, город святости и клерикализма, руин и открытий, город императоров, священников, художников и сумасшедших; не зря же маленькая деревня на Тибре была выбрана богами, чтобы управлять всем миром. О, Рим, тебя можно либо любить, либо ненавидеть, и нет ничего среднего – невозможно быть безразличным к этому растянувшемуся, ноги врозь, покрытому охрой, перерисованному и по-прежнему чрезвычайно притягательному соблазну этого города. Юнг отметил, что он всегда удивлялся, глядя на людей, которые посещают Рим мимоходом, также как они могут посетить Лондон или Париж; так как он был уверен, что, находясь под влиянием глубин чьего-либо бытия с помощью духа, размышляющего в сердце этой манящей donna fatale, [138]138

Госпожа судьба (итал.)

[Закрыть]кто-то может повернуть камень или обойти колонну и неожиданно, шокирующе быть пойманным врасплох лицом, которое в тоже время является и неисчислимо старым, и тотчас же узнаваемым. Прообраз пребывает здесь, Юнг знал и по двум причинам пытался организовать визит в город, но некие таинственные случайности мешали ему сделать это; в 1949-м году он неожиданно без всяких причин упал в обморок, стоя в очереди в билетную кассу.

Я, в свою очередь, уже много лет был сражен в самое сердце нездоровым очарованием и наркотическим восхищением Рима – это напоминало язвы венерической любви или склонность к болезненной апатии, я томился в пламени желания его объятий с тех самых пор, когда натолкнулся на картину Колизея в «Книге древних монументов Ридерс Дайджест» в возрасте двенадцати лет. Ни изображения, ни архивы, ни знания о вкладе в человеческую историю любого другого города, ни до, ни после, так не очаровывали и не пленяли меня, и я до сих пор не могу объяснить это более точно, чем так: некая тайная струна, глубоко скрытая в фабрике психики, была задета и звучала античным очарованием Рима, и его воздействие и сладчайший ассонанс или неописуемый раздражающий диссонанс – и ты становился или беспомощным любовником, или безжалостным врагом; я, бесспорно, первый.

Италия, как и Франция, воспринимает пищу всерьез, но, в отличие от Франции, в Италии нет такого самосознания: назначение даже самого величайшего и самого возвышенного кулинарного стремления для Италии является, прежде всего – набить брюхо, – и только потом уже придти в восторг от палитры красок или ощутить душевный подъем. Кухня Рима более, чем в любом другом городе на полуострове специфична и основана на этой прагматичной философии. Не поймите меня неправильно: домашность, простота, яркость, питательность – отличительные признаки Римской кулинарии – не мешают ей быть в числе самых разнообразных и легко адаптируемых в мире – здесь, например, как минимум двадцать пять различных видов местного ризотто в районе между Римом и Неаполем – но выразительность всегда, скорее, заключается непосредственно в удовлетворении, нежели в поразительной новизне.

Римские шеф-повары обладают навыками профессионалов кулинарного минимализма, достаточно указать на способность превращать самые простые ингредиенты – например, помидоры, хлеб, травы и масло – в нечто чудесное, обладающее качествами величайшего классического блюда, основной составляющей которого является свежесть; более того, поскольку итальянский идеал находится выше чего-либо еще, они настаивают на том, что самый ценный ключ к кулинарному превосходству заключен в сезонности – если это не подходит по сезону, это не будет подано на стол.

Без сомнения, это были принципы честностии непосредственности,которые протеже господина Эгберта в II Giardino di Piaceri,несомненно, презирал, представляя своим посетителям длительное упражнение в дегустационном открытии, которое, принадлежа к французской кухне, чрезвычайно чуждо душе римского гурмана; это было ошибкой в оценке, и моим заданием было ее исправить, и я утверждал, что сделаю это в самое кратчайшие сроки, какие только возможны, восстанавливая то, что было оставлено, отстраивая то, что было разрушено, и, в процессе этого, упрочивая свою собственную репутацию и банковский счет Мастера Эгберта.

П Giardino di Piaceri

Все мы пришли в восторг от II Giardino di Piaceri.

– Оно прекрасно, – проворковала Жанна.

– Идеально, – сказал Жак.

– Уверен, – прошептал я, – что мы здесь будем счастливы. Мастер Эгберт, кажется, сделал нам величайшее благо.

Позже, как вы скоро прочитаете в этих откровениях, я был вынужден изменить это мнение.

Мастер Эгберт сказал мне, что II Giardino di Piaceriпереходило по наследству из поколения в поколение до того момента, как он приобрел его, и в это не трудно было поверить, так как я оглянулся вокруг на светло-коричневые стены, отягощенные набросками и рисунками – некогда созданные нищими художниками, без сомнения, в обмен на миску пасты и литр грубого деревенского вина; главная дверь представляла собой витраж из стекла, а кухня открывалась строго в обеденную зону, как и во множестве городских trattorie; [139]139

Забегаловка (итал.).

[Закрыть]столы были покрыты обыкновенным непритязательным белым полотном, а стулья были сделаны из гнутой древесины; на выступе около фута лежал полог, идущий по кругу по всей комнате, где демонстрировалась коллекция глазированных керамических тарелок и тарелок из майолики.

Сад на крыше был роскошным, его украшением были хорошо ухоженные беседки из побегов винограда, которые укрывали приблизительно половину зоны для еды; в теплую римскую ночь, насыщенную лунным светом, можно было легко представить романтичную любовь, расцветающую здесь, возрождение старой дружбы, обмен откровениями – словом, любую деятельность человеческого сердца, которое сделалось мягким от вина и поддержки звезд. В этом было что-то магическое, что-то благодетельное, обещающее маскировку, защиту, доброту и близость. Сзади находилась Площадь Фарнезе, где одинокими ночами скитальцы могли любоваться изумительным пологом второго этажа Palazzo Farnese– Французского Посольства – чей обслуживающий персонал предусмотрительно оставляет свет включенными именно с этой целью.

– Одно из моих самых особенных творений, – сказал я близнецам. – Что-то, чтобы дать им вкус начинающихся чудес. Что-то, чтобы вычеркнуть все воспоминания о причудливых руках, которые превратили это великолепное место в руины.

– Без сомнения, вы не ударите лицом в грязь, – пробормотал Жак.

– У нас есть знания! – закричал я. – Все, что нам нужно – это применить их.

Так мы и сделали.

Ранним утром следующего дня, пока плоть, которую я купил для вечернего открытия, хорошенько мариновалась в своем собственном соку, я вышел и заглянул на Catnpo di Fiori, [140]140

Цветочная площадь (итал.).

[Закрыть]намереваясь купить несколько листьев салата – немного свежего rughetta, [141]141

Индау посевной (итал.).

[Закрыть]если быть точным; даже в десять часов в цветочном, фруктовом и овощном магазине все еще была суета, хотя он открылся незадолго до рассвета. Теперь другие торговцы открывали свои прилавки и выкрикивали цены на свои товары, конкурируя с седым стариком и его спелыми неаполитанскими персиками:

– Coraggio, ragazze! Guarda, son'perle! [142]142

Смелее, ребята! Посмотрите на эти спелые жемчужины (итал.).

[Закрыть]

Кухонная утварь из эмали, медные сковороды, противни, сковороды для тушения, формочки для желе… нежные мягкие голубые сыры с местных ферм, и сыры твердые, как камень, козий сыр, овечий сыр, сыр сомнительного происхождения, безо всяких характеристик, кроме своего острого запаха… ослепительные пластиковые принадлежности для кухни и ванной – ярко-красные ведра, дуршлаги, решета, чесночные прессы и держатели туалетной бумаги… джинсы в американском стиле, футболки, боксерские шорты… и везде утренний запах плохо вымытых людей, тягостный сам по себе, приподнятый солнцем нового дня, чтобы уступить цинизму и признать, что истинный товар, словно конец радуги – просто милая идея.

Я совершил покупку у одной из тех беззубых старух, одетых в древний костюм вдовы, которая невозмутимо сидела позади своих легковесных гор салата, обдирая стебельки, пока подушечки пальцев не начинали кровоточить. Она распределяла зеленые листья в побитый жестяной ковш и взвешивала его на старомодных весах с чашами, используя эти маленькие медные гирьки, которые в наши дни можно увидеть только в лавках старьевщиков.

О, но листья были свежими! Они пахли южными холмами и морем, и покрытыми росой полями.

– Tante grazie signora, arrivederla [143]143

Весьма благодарен, синьора, до встречи!

[Закрыть]

И в это мгновение неся свой пластиковый пакет салата, я отвернулся от старой женщины и, бесцельно глядя по сторонам, неожиданно получил отвратительный удар: через Сатро, [144]144

Площадь (итал.).

[Закрыть]всего лишь немного позади и слева от задумчивого осужденного Джордано Бруно, сжавшего свою книгу непостижимой ереси, я увидел – мне показалось,что я увидел – я знал, что увидел, долженбыл увидеть, и не мог ошибаться – пузатую фигуру Артуро Трогвилла. Его обрюзгшее одутловатое лицо было повернуто строго от меня.

– Трогвилл! – завопил я.

И он тут же ушел.

Отчет Доктора Энрико Баллетти главному офицеру медицинской службы тюрьмы Регина Каэли

14-го января 19– года

(Перевод с итальянского)

Плоть – это его королева Хайгейта. Конечно же! Следовательно, так как она представляет – на самом деле, воплощает – все то, что значит для него плоть, он старается стать единым с ней путем потребления и «поглощения» громадного количества материи. Приготовляя и поедая свое эзотерически приготовленное мясо, он думает, что соединяется со своей матерью, поскольку онаявляется им.

Всякий раз, когда он принимает плоть в себя любым отвратительным способом, он принимает в себя свою королеву Хайгейта. Это, конечно же, и метафорический, и фактический заменитель сексуального расстройства – и мы снова возвращаемся к эдипову комплексу. Как вы знаете, я легкомысленно отбросил это допущение в самом начале.

Вы видите, как все просто, Лучиано?

1. Он испытывает чувство сексуального желания по отношению к своей матери, которое он подавляет с предельной жестокостью и с чувством ужаса; это подавление настолько удачно, что он на самом деле воображает, что та же самая идея принадлежит другим людям – таким людям, как мы, Лучиано – которые были развращены чудовищными фрейдистскими излишками. Он разрабатывает то, что не может допустить – как мы все делаем, на более высокий или низкий уровень.

2. Так или иначе, в некотором роде я сам не понимаю, как его мать становится символом плоти – всей плоти, вне зависимости от ее разновидности. Я уверен, что его преждевременное отлучение от материнского соска в данном случае имеет абсолютную значимость.

3. Истребляя свои омерзительные блюда из мяса, он истребляет заместителя плоти его хайгейтской королевы, и становится единым с ней; это единение является заменой слияния в оргазме, достигаемого с помощью полового сношения. Следовательно, в самом настоящем чувстве, его подавленное желание осуществлено. На самом деле, я не думаю, что для него этот опыт является полноценным заменителем, так как его мать не просто означает или символизирует плоть – онастала плотью.

Какие из этого можно сделать выводы? Мне предстоит долго и усердно размышлять, Лучиано. Конечно, Крисп все еще тошнотворен и омерзителен мне, но я постепенно начинаю показывать это, каким бы унизительным не был этот прием. Вчера я не смог заставить себя прикоснуться к телятине в белом вине, которую подали нам в столовой на обед. Я серьезно думаю над тем, чтобы полностью отказаться от мяса. С момента встречи с Орландо Криспом вкус мяса для меня притупился. (Ты можешь осудить меня за это, Лучиано?) Если бы у этого маньяка была бы некая гротескная возможность напасть на философскую правду – то есть утвердить, что все существующее по природе своего распространения в пространственно-временном континууме находятся в конкуренции – это подводит нас к усовершенствованию, все большему и большему, не жестокости поглощения, а грациозного искусства разделения. Если эта чудовищная теория о конкуренции содержит хоть сколько-нибудь правды, тогда мы должны учиться комплектовать и сохранять наши пространственные ресурсы, чтобы уважать территориальные права остальных, чтобы менять методологию нашей науки от аналитического анализа к интуитивному холизму. Боже, помоги мне. Лучиано, я начинаю говорить, словно Мистик Новой Эпохи! И остается еще один факт – монстр Крисп и я, возможно, солидарны в принципиальном тезисе, но пока совершенно расходимся в причине антитезы и синтеза.

Эти близнецы из его жизни выглядят, словно пара оппортунистов, желающих оказывать ему почти все услуги, если награда того стоит. В любом случае, он отказывается подробно говорить о них. Можно ли ожидать, что это преступление не имеет отношения к другим преступлениям?

Энрико Баллетти

Отчет зарегистрирован Лучиано Касти, главным офицером медицинской службы.

VIII

Больше чем жизнь

Я впервые увидел Генриха Херве, когда он в один из вечеров вошел в II Giardino di Piaceriсо смуглым, коренастым молодым спутником; на Генрихе была мягкая фетровая шляпа и большой черный конторский плащ, завершенный нелепой застежкой – это, как я позже узнал, было обыкновенной попыткой замаскировать свои большие габариты. Тщетно, могу добавить, так как – с плащом или без него – было совершенно очевидно, что Генрих весил чрезвычайно много. Он опирался на трость из черного дерева, украшенную головой льва на наконечнике, вырезанном из белой кости.

Пара прошествовала к одному из моих самых приватных столиков, спрятанных в углу подальше от двери на кухню, где освещение было мягким, а тени – соблазнительными. Когда я говорю «они прошествовали», пожалуйста, не сочтите, что это было проделано учтивым или даже сноснымобразом – вовсе нет; Генрих находил преграды там, где их не было, он просил прощения у людей, которые сидели в пяти или шести футах от него, он ронял свою трость, по меньшей мере, дважды и останавливался, чтобы поднять ее с величайшей суетой и беспокойством. Короче, он выглядел явно нелепым для всех людей, находящихся в ресторане. Обычно люди полагают, я знаю, что чрезвычайно толстый человек может с удивительной легкостью держаться на ногах, или обладать ловкостью и грацией, противоречащей его полноте, но я настаиваю на том, что подобное предположение необоснованно и является результатом неуместного романтизма, сентиментальной веры в необычайную доброту природы – следствиями ожирения являются геморрой, варикозное расширение вен, непомерная отдышка и проваленные дуги, никакой ловкости. Конечно, Генрих Херве не отличался легкой поступью и изящными движениями: он пугал пространство, в котором передвигался, пихаясь и фыркая, толкая и тяжело дыша, молотя руками и изворачиваясь своим тучным телом сначала в одну сторону, потом в другую, словно мир и все, что его наполняет, стояло у него на пути. Это не было красивым зрелищем, которое, маня, сверкало почти всеми цветами, он был немного похож на Германа Геринга; естественно, он обладал тем же надменным нравом.

– Более чем скромное заведение, – заявил он эдаким сочным, смачным театральным голосом, когдп и подошел спросить, все ли впорядке. – Но оно удовлетворит ниши столь же скромные потребности на один вечер. Я не подражаю.

– У господина зарезервирован столик? – сказала Жанна, приближаясь к столу.

– Зарезервирован? – передразнил её Генрих, оглушительно, заставив это слово звучать, словно антиобщественный недуг.

– Да, господин, именно так.

– Но заведение наполовину пустое

– Оно наполовину полное.

– Ба!

– Значит, у господина ничего не зарезервировано.

– Конечно, нет. Моя дорогая юная леди, я только что пришел из Teatro Cherubini, где я давал сольный концерт Германского Соло перед специально приглашенной публикой из исключительно разборчивых ценителей, которые – добавлю без лишней скромности, поскольку это сущая правда – устроили мне не менее чем семьвыходов на бис. Семь! Даже профессиональные артисты вроде меня – да, я из таких – не часто вызываются после целой программы, ведь это вызывает дополнительные издержки интеллектуальной, эмоциональной и физической энергии. Следовательно, моя дорогая юная леди, я выжат – обессилен! – в сознании, в душе и телом. Я голоден и томим жаждой, как и Анджело, мой спутник. Пожалуйста, позвольте нам посидеть и насладиться ужином. Я не сомневаюсь – так как мои инстинкты говорят мне, что еда будет обыкновенной – в том, что в данный момент не стоит устраивать проблем с администрацией.

– Господин может остаться на этом месте, – ответила Жанна с чувством собственного достоинства.

– Спасибо. А теперь, окажите мне любезность, принесите меню.

Жанна поклонилась и пошла к кухне.

– Ктоэтот человек? – спросил я, остановив ее около двери.

– Я не знаю, Маэстро. Но не сказала бы, что мне нравятся его манеры.

– Этого для меня достаточно, – сказал я.

«Скромный» ужин Генриха состоял из Salade Danicheff,

Civet de Lapin a la Framaise, Petits Soufflüs Glams auxAbricots, Sorbet au Champagneи, чтобы сопроводить кофе, Chocolate Chestnut Pavü,украшенный оригинальными листьями из горького шоколада. Он закончил несколькими стаканами атаго.Закурив тонкую турецкую сигарету с нелепым фильтром в серебристой обертке, он выдохнул дым уголком рта и широко раскинулся на спинке стула.

– Я предсказывал, что это будет обычно, – сказал он, не обращаясь ни к кому в частности. Позже я узнал, что это было его привычкой – без слушателей, или со слушателями, которые имели желание выслушать, Генрих говорил бы в любом случае. И пел.

– Где эта девушка? – пророкотал он, размахивая сигаретой в воздухе.

Жанна немедленно материализовалась.

– Да, господин?

– Я бы хотел поговорить с Maestro di cucina,если вы не против.

– Господин Крисп…

– Крисп? Крисп?Невероятно! Приведите его немедленно!

– Я здесь, – сказал я, подходя к столу.

Генрих посмотрел на меня со странной смесью удивления и удовлетворения.

– Вы – Крисп? Шеф-повар этого заведения?

– Шеф-повар и – и – владелец, да.

С позволенияМастера Эгберта.

Он протянул пухлую, волосатую руку. Ногти на пальцах были длинными и аккуратно отполированными; на указательном пальце он носил огромный аметист, вставленный в зазубренное белое золото, и было еще меньшее кольцо, украшавшее его мизинец.

– Позвольте мне поздравить вас! – несдержанно закричал он.

– Спасибо.

– Я ожидал – как сказать? – терпимо сносной еды, которая на самом деле и была, но если бы я мог знать, что Maestro di cucinaбыл англичанином, я бы ожидал гораздо худшего. В пределах видимости неминуемых ограничений ваша раса лишена каких бы то ни было талантов, который у вас есть; должен заметить, что вы создали как минимум небольшое чудо. Трудно воскресить мертвого – но – да, восстановление нескольких расслабленных, по крайней мере.

Я в итоге попытался убедить себя в том, что это был комплимент – так сказать.

– Господин слишком добр.

– Вы обучались в классических французских традициях?

– Вообще-то нет. Большая часть из того, что я создал – французское, кое-что итальянское. Находясь в Риме, вы понимаете…

Обрюзгший рот Генриха открылся; струйка со сладким запахом голубого дыма вылетела кольцами и пронеслась мимо моего лица.

– Создал! – прогрохотал он. – Вы называете себя создателем?

– Конечно.

– Тогда вы непременно должны быть художником, если можно выразиться. Тем, кто подсознательно и безошибочно осознает природу своего призвания – о! – душа шеф-повара, сердце поэта, видение художника, эмоциональная сила и изящная техника певца, такого как я – это все одно и тоже. Необходимо полностью осмыслитьпризвание, прежде чем сумеешь всецело предаться ему.

Я явно испытывал чувство дискомфорта, ведь это могла быть моя речь.

– Пусть другие готовят свои блюда, – сказал он, величественно размахивая своей сигаретой, – но Криспу создаватьих!

– Вы слишком добры, – сказал я, принимая во внимание содержание его небольшой речи, но только слишком сильно опасаясь его явной театральности.

– А теперь я спою для вас.

– Споете?

– Ну конечно! Это меньшее, что я могу сделать…

– После такой скромной и приемлемой пищи, вы имеете в виду.

– О, Крисп, не дразните меня!

Затем довольно неожиданно и к моему сильному смятению он поцеловал меня в обе щеки в европейской манере, его толстые маленькие губы оставили два мокрых круга на каждой стороне моего лица. С усилием я удержался от искушения вытереть их рукавом. Я уловил слабый запах Notte di Donna, дорогого аромата, который предпочитали состоятельные римские матроны.

– Но здесь нет фортепиано, – сказал он.

– Нет. Это ресторан, мистер…

– Херве. Герр Генрих Херве.

Имя скатилось с его языка словно пышная, звучная декламация.

– Геррр Генрих Херррве, – снова сказал он, явно испытывая удовольствие от этих звуков. Хотя здесь было нечто большее, чем просто удонольствие – здесь также было предвкушение; я думаю, он ожидал, что я слышал о нем.

– Ах да, Херве, – пробормотал я, – Херве. Я думаю… да… да…

Кажется, это удовлетворило его.

– Я пришлю вам билеты на мой концерт на следующей неделе. Я пою для Amici di Germania– небольшого частного светского общества здесь в Риме, к которому я имею честь принадлежать.

– Как мило.

– А теперь я буду петь. Без фортепиано. Анджело – мой чемодан!

И он запел.

Он начал с «Till Havs»Нордквиста, проникновенно напевая мощным басовым баритоном с раздражающим вибрато, заметно возрастающимо, когда он пел громче. Но вот приблизилась мелодичная кульминация, и уже нельзя было сказать с уверенностью, попадает ли он в ноту или просто игнорирует ее – я полагаю, что имело место последнее. За «Till Havs» Havs»последовала «Svarta Rosa»,испытание творениями Шуберта, включая «Die Fiorelle», «Ständchen»и «Die Böse Farbe»,затем «Ideale»Тости и – с ошеломляющей неуместностью, «Abide With Ме».Закончил он исполнением «Old Man River».

Несколько посетителей, которые остались (один или два поспешно закончили свою трапезу, заплатили по счету и отбыли во время представления), казалось, оцепенели; мужчина, сидевший рядом с дверями на кухню, предпринял нерешительную попытку устроить овацию, но не нашел отклика.Анджело, «спутник» Генриха, засвистел сквозь зубы. Я не сомневался, что знакомство между этими двумя начиналось и подходило к концу в пределах этого вечера, с обменом физическими флюидами и холодным расчетом.

– Впечатляющее представление, да? – сказал Генрих без следа стыда.

– Непревзойденное, я бы сказал. Я никогда не слышал ничего похожего на это.

Так как Генрих не мог себе представить, что кому-либо не понравилось его представление, он воспринял эту фразу как комплимент.

– Спасибо, Крисп, мой дорогой друг.

Дорогой друг? Лишьтолько мы познакомились?

– Зови меня Орландо.

– Орландо! Как в английском кафедральном соборе эпохи Тюдоров!

– Это был выбор моей матери.

Довольно нелепо, но с волнующей точностью он пробормотал:

– Твоя мать была гением.

– Я всегда так думал.

– И я буду петь для тебя каждыйвечер, мой дорогой Орландо.

– Что?

– Да. Здесь, в этом заведении. Я произведу сенсацию.

– Я не сомневаюсь в этом ни на мгновение…

– Подумай о своих посетителях!

– Уже думаю.

– Ты, конечно же, поставишь пианино…

– Послушай, – сказал я, – не может быть никакой речи о твоем пении в моем ресторане…

Тут внезапно отношение Ifeppa Херве изменилось – едва различимо, я признаюсь, даже не тонким намеком, а явно и ощутимо. Я не могу достаточно точно подобрать слова, чтобы описать это, но это было словно одно из этих неожиданных движений в шахматной партии, которое внезапно превращает проигравшего в победителя. На его губах промелькнула улыбка, и его очки со значением сверкнули.

– Можем мы поговорить с глазу на глаз, мой дорогой Орландо?

– Мы ужеговорим с глазу на глаз, – сказал я. – Почти все посетители ушли, и это не мое дело, говорить тебе – друг – остаться или уйти.

Генрих крепко сжал меня за локти и потащил меня в сторону, беспорядочно распахивая руки в театральных жестах, указывающих на конфиденциальность. Он приблизил свое лицо к моему.

– Позволь мне сказать тебе, – начал он, – что некоторое время назад я был в Лондоне для того, чтобы дать сольный концерт в Уигмор-Холле… [145]145

Лондонский концертный зал; используется для концертов камерной музыки. Открылся в 1901-м году.

[Закрыть]

– Ого?

– Да, на самом деле. После выступления – ты мог прочитать об этом в театральном ревю в The Telegram…

– Ты имеешь в виду Telegraph.

– Именно так. После выступления я решил без объявления нанести визит своему старому другу – мистеру Гервейсу Перри-Блэку.

– Ах.

– Ты мог слышать о нем. Он автор нескольких высоко оцененных…

– Да, я знаю.

– К моему удивлению, дорогой Орландо, я обнаружил его в самом бедственном состоянии – на него напали, ты можешь это представить? Набросились, как я узнал, в ресторане.Более того…

– Я больше не хочу ничего слышать, – сказал я, чувствуя, как пот стекает с моих висков и струится под моим воротником. У меня скрутило желудок.

– Он с большой неохотой рассказал об этом суровом испытании, – продолжал Генрих. – На самом деле, казалось, что он озабочен тем, чтобы никтоне узнал об этом. Тем не менее, так как я являюсь его старым и дорогим другом, он почувствовал, что может рассказать об этом по секрету. Скажу тебе, я просто не могу поверить в историю, которую услышал. Ты понимаешь меня, cher [146]146

Дорогой (фр.).

[Закрыть]Орландо?

О, вот в чем была причина отказа?

– Я думаю, что да, – пробормотал я.

– И вот теперь я здесь, в твоемнебольшом заведении – и это полностью стечение обстоятельств! Это самая выдающаяся случайность, разве нет?

– Да, конечно.

Если это было случайностью, это…

– Услышав твое имя – я знал, что слышал его раньше, как только эта глупая девушка произнесла его – почему-то звуки имени Орландо Криспа воскресили в моей памяти это событие.

– Почему ты тотчас же не сказал мне?

Генрих пожал плечами.

– Ты все еще не сказал мне, что позволишь мне украсить твой ресторан моим пением.

Он был совершенно бесстыден.