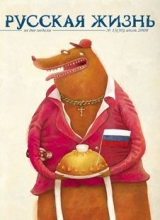

Текст книги "Русская жизнь. Девяностые (июль 2008)"

Автор книги: авторов Коллектив

Жанр:

Публицистика

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)

Людмила Сырникова

ВВЖ

Настоящий либерал, истинный демократ

Дефолт. Правительство Кириенко отправлено в отставку. Ельцин рекомендует Черномырдина. Коммунисты дважды голосуют против, телекамеры фиксируют думское табло: «Решение не принято» – и Черномырдина, постукивающего, как в театре, пальцами по перилам правительственной ложи. На лице Черномырдина – контролируемое отчаяние. Явлинский предлагает кандидатуру Примакова. Против голосует единственная фракция – ЛДПР. «Решение принято», – загорается на табло. Примаков выходит на трибуну говорить речь: «Я фокусы… Я не фокусник…» Говорят, что после заседания министр печати Лесин встретил главу ЛДПР Жириновского в длинном коридоре бывшего Госплана. «Что же вы голосовали не как все?» – спросил флегматичный Лесин. Жириновский собрал пальцы правой руки в щепоть, поднес к лицу Лесина, мелко пошевелил пальцами. «Меня не проинструктировали», – сказал он и удалился по коридору.

Говорили, что он не расстается с мобильным телефоном даже на трибуне. Чтобы в последний момент перед выступлением прочесть эсэмэску о том, занесли или нет. От этого будет зависеть пафос его выступления и, соответственно, исход голосования фракции. Якобы он лично в годы эмбарго распределял квоты на иракскую нефть, летал договариваться с Саддамом Хусейном. Когда в 2005-м «Эхо Москвы» поинтересовалось у Жириновского, что он думает о слухах про иракские взятки, он, можно сказать, вспылил: «Я в глаза этих денег не видел! Ни одного цента! Те, кто говорят, что я брал взятки, пусть покажут доказательства, пусть покажут расписки!» Можно сказать, вспылил – потому что не вспылил: это было сказано в обычной для него взвинченной тональности. Примаков олицетворял дружбу с иракским режимом академически авторитетную, основанную на традиции и неторопливой основательности, Жириновский играл в благородную народную ненависть. Примаков не любил публики, Жириновский повсюду искал ее. Примаков играл в А. И. Микояна и Карибский кризис, Жириновский создал доселе не существовавший в природе тип бесноватого диктора советского телевидения, произносящего постмодернистские тексты. Он начал произносить их в самом начале 90-х, над ним сначала смеялись, потом его боялись и ненавидели. Итоги думских выборов 1993 года интеллигентные люди обсуждали даже в метро – настолько страшно им было. Всерьез ждали четвертой волны эмиграции, арестов и расстрелов, которые последуют сразу же после въезда Жириновского в Кремль. В телевизоре круглосуточно сидели политические аналитики, которые, наподобие срочно созванного консилиума врачей, придумывали, как хотя бы отсрочить верную гибель демократии. Жириновский тем временем орал на депутатов Европарламента: «Вот вы все здесь сидите! Вы бы в Бухенвальде сидели, если б не мы!» И никто не вытащил из телевизионных запасников старые, кажется, конца 80-х годов, кадры, на которых Жириновский говорит журналистке: «Ругайте меня, ругайте! Называйте меня Гитлером, Пиночетом. Если вы будете меня ругать, вы мне очень поможете. Только не хвалите, пожалуйста!»

Так Владимир Вольфович сделался санитаром леса. Зажигательными своими речами он оттягивал на себя косматый протестный электорат и топил все его чаяния в деятельном продуктивном красноречии.

Бескорыстные российские публицисты окрестили это модным тогда словом «постмодернизм».

Впрочем, к постмодернизму двигалась сама страна, без всякой помощи Жириновского, своим особым путем, о котором так любят говорить. Процесс пошел. Речи Владимира Вольфовича все меньше внушали страх и ненависть, из них пропало зловещее содержание, осталась лишь гротескная оболочка. Вынужденный как-то поддерживать наличие тока в электрических проводах, Жириновский пытался укрепить эту оболочку, но становилось смешно, а быть слишком смешным он себе позволить не мог. Он старался быть серьезным. В середине 90-х он запел, выпустил диск. Это было всерьез. Публично выражал недовольство собственной куклой из программы «Куклы»: «Я не выгляжу так, это во-первых. И во-вторых, я так не говорю». Все смеялись, а он был серьезен – он действительно так не говорил, репризу «Однозначно!» придумал актер во время записи одной из программ, и эта реприза прилипла к кукле, а потом и к самому Жириновскому.

Когда Жириновский говорил о кукле, в голосе его чувствовалась обида. Похоже, он относился к этой программе серьезнее, чем она того заслуживала. Совсем иначе вел себя все тот же Черномырдин, который со своей куклой охотно фотографировался. Черномырдин проявил себя прямо-таки политиком западного образца, тогда как Жириновский давил в русской традиции на жалость. В одном из интервью в начале 90-х он, кажется, признался, что в его жизни не было ни одного счастливого дня. Эта фраза мгновенно сократила расстояние между ним и его униженным властью электоратом. Жириновский вообще мастерски жал на важнейшие клавиши загадочной русской души, извлекая самые длинные ноты и самые пронзительные аккорды: чего стоит его заявление о том, что выходцев из СНГ нельзя не только временно регистрировать в Москве, но и пропускать через паспортный контроль, ибо они способны совершить преступление даже в здании аэропорта, после чего улететь обратно к себе домой.

Слухи о его еврействе отскакивали от Жириновского, как от стенки. Сами. Для этого не требовалось никаких специальных заявлений с его стороны. «Мама русская, отец юрист» – едва ли не единственная его крылатая фраза черномырдинского масштаба – очень веселила электорат, в ней было столько милого русскому уху пренебрежительно-ленивого антисемитизма, крайне уместного в эпоху, когда антисемитизм государственный уже приказал долго жить. Слухи то ли о безотцовщине Жириновского, то ли о предательстве отца прекрасно укладывались в этот дискурс. Много лет спустя, в 2007-м, Жириновский найдет отцовскую могилу в Израиле. Отец окажется не юристом, а депортированным в Варшаву (вследствие чего и распалась семья) польским евреем. Находясь в Израиле, Жириновский плакал. Правда, потом не преминул посетовать, что в израильском обществе нет единства: «Все время делите: ашкеназы, сефарды…». Даже в этот момент Жириновский думал о российском избирателе.

В последние годы стали все чаще поговаривать, что он устал и уже совсем не тот. И усталость эта, дескать, наступила как нельзя вовремя: в стране и политики-то нет, а кому нужен театр без пьесы, даже если это театр одного актера? Задачи, поставленные перед партией (ЛДПР), выполнены: коммунисты нейтрализованы, патриоты под контролем, время постмодернистских шоу закончилось, пришло время настоящего постмодернизма: «ЕдРо» вместо КПСС, нацпроекты вместо «Сельского часа», Маккейн вместо американской военщины. Не для кого наряжаться в красный френч или мундир с эполетами, некого окатывать соком перед оком телекамеры, а угрожать сапогами в Индийском океане – это сегодня едва ли не стало прерогативой официального внешнеполитического ведомства. Девяностые закончились по-настоящему, когда замолчал Жириновский. Последний его выход на сцену случился в день утверждения кандидатуры Путина в премьеры. После речи Зюганова, исполненной вялого гнева в адрес очередного антинародного правительства, взявший слово Жириновский демонстративно отказался от чашки чая, оставшейся на трибуне от лидера коммунистов. Путин в президиуме рассмеялся. Телеспектакль разыгрывался уже не для народа, не для телеаудитории, а для одного-единственного зрителя, он же – режиссер, художественный руководитель, главный художник, главный балетмейстер, мастер по свету и даже режиссер монтажа.

Апокрифом начали, апокрифом и закончим. Рассказывают, что несколько лет назад, перед тем как передать управление фракцией своему сыну Андрею Лебедеву, Жириновский вдруг без видимого повода обрушился на соратников: «Дармоеды, – якобы кричал он. – Научитесь делать что-нибудь сами! Пятнадцать лет на мне выезжаете!» Это я к тому, что даже если репертуарную политику театра диктует идеологический отдел, этого еще мало, чтобы добиться убедительной игры. Чтобы играть, нужен зритель. Он был.

* ГРАЖДАНСТВО *

Наталья Толстая

Послушники

Как шведы русских учили

На днях в Питере произойдет знаменательное событие: в торжественной обстановке закрывается Программа помощи России. Помогало правительство Швеции. В течение пятнадцати лет. Помогали Новгороду, Вологде, Пскову, ну и, конечно, Северной столице. Помогали не деньгами: запрещено, – а лекциями, семинарами, добрыми советами. Присылали инструкторов и специалистов, им платили неплохую зарплату, иностранные консультанты были довольны, но особенно довольны были наши чиновники, вволю накатавшиеся по Скандинавии «в рамках проекта». Я видела первоначальные списки приглашенных: медсестры, нянечки, социальные работники, инспекторы детской комнаты милиции… Ездило начальство, и ничего с этим нельзя было поделать. Знай, сверчок, свой шесток.

В середине 90-х началась Программа помощи питерским безработным. Помните, что тогда творилось? Биржа труда раздробилась на районные центры занятости, куда занимали очередь с пяти утра. Надо отдать должное шведскому правительству: убогие, мрачные конторы превратились со временем в красивые офисы, с отдельной комнатой для психолога, с кухней, где сотрудники могли приготовить себе обед. В центрах занятости есть теперь особое помещение для релаксации: каждый инспектор должен ежедневно снимать усталость и раздражение – послушать записанный на пленку шум моря. Даже душ установили! В коридорах – мягкие кресла для посетителей.

Пятнадцать лет назад большинство безработных были женщины за сорок, бывшие сотрудницы научно-исследовательских институтов. Их институты – НИИ крупяных культур, НИИ монголоведения, НИИ фанеры – закрыты, по-видимому, навсегда. А что им предлагали взамен? Вакансий было немного: ночная уборщица в метро, сортировщица белья в больничной прачечной, школьная гардеробщица. Вы бы пошли сортировать туберкулезное белье, если двадцать пять лет проработали завсектором института Докембрия? Вот и доктора наук не хотели, предпочитали сесть на пособие по безработице, до лучших времен…

Шведские специалисты сказали: все делаете неправильно! Надо забыть слово «безработный», оно ранит человека, подавляет волю. Отныне будете говорить – «ищущий работу». Ликвидировать очереди, они унизительны. Пришел посетитель в первый раз в центр занятости, а вы ему тотчас же выдаете номерок: какого числа прийти, к какому часу. Чтобы не было неразберихи, надо сотрудникам носить на шее платочки разного цвета: инспектору, принимающей новичков, – голубенький, а инспектору, работающей с повторными посетителями, – розовый.

Необходимо немедленно организовать курсы переобучения! Куда девать уволенных c военной службы офицеров и инженеров с закрытых заводов? В школу их, в среднюю. Один год послушают лекции по педагогике и станут преподавать физику или черчение. А отставники могут и физкультуру. Жизнь показала, что переобученные долго в школе не задержались. Остались немногие, у кого свои дети в этой школе учились. Остальные бежали, не оглядываясь.

И всех работников Службы занятости поголовно надо учить азам демократии. Потому что тут шведы попали в каменный век. В поселке Комарово – час ехать на электричке – арендовали бывший пионерлагерь и по пятьдесят человек ежемесячно гоняли слушать лекции по шведской, образцовой демократии. Представьте: после рабочего дня, с кошелками (в обеденный перерыв бегали по магазинам в поисках съестного) переться на Финляндский вокзал, ехать в холодной темной электричке, чтобы два часа слушать никому не нужную лабуду! Целый месяц. А ведь некоторые жили в Кронштадте, в Гатчине. Кто-нибудь о них подумал? Эти возвращались домой в полночь, в слезах. Деваться некуда, начальство приказало учиться шведской демократии, иначе – вплоть до увольнения. Сидели на этих лекциях и дремали. Просыпались, когда шла перекличка: не сбежал ли кто…

Чему учили в Комарово? Главное: активно работать в профсоюзах, отстаивать свои права. Не проходить мимо, если заметили непорядок. Увидели сор на улице – обратитесь в уличный комитет, заявите о загрязнении окружающей среды. Если уличный комитет не принимает меры, станьте членом этого комитета, возглавьте его, наконец! Добивайтесь изменения законодательства в здравоохранении, берите пример со Швеции. Если гражданин неважно себя чувствует, он звонит в страховую компанию и может три дня не ходить на работу, получая деньги по больничному листу. Достаточно заявить по телефону. Более того. Если заболел ваш четвероногий друг, вы же не оставите его в беспомощном состоянии? Звонок в страховую кассу – и три дня вы имеете право остаться дома и окружать заботой вашего любимца. Про шведские порядки народ, как водится, начал рассказывать чудеса: у одного чудака домашний питон чихнул, а у другого любимая пиранья скуксилась, – оба сидели неделю дома, а зарплату им начислили полностью. Год продолжалось обучение наших людей демократии, ничего не получилось, и шведы отступили. Аминь.

Январь. Восемь утра. В клубе МВД сидят тридцать женщин и пятеро мужчин, сейчас начнутся лекции, а потом и семинары по основам психологии при работе с временно незанятыми. Все инспекторы окончили в свое время кто что: курсы бухгалтеров, педвузы, областной сельхозинститут. Не дураки. Делятся друг с другом новостями, ждут шведских специалистов.

Идут! В зал входят два моложавых шведа, переводчик и начальник из городской администрации. Начальник приветствует участников семинара и напоминает иностранцам: «В час – обед в „Астории“. За вами заедет мой водитель. Айн момент! Вечером идем в ресторан с цыганами». Шведы радостно кивают, предвкушают.

«Итак, друзья, начинаем занятия. Неделя будет трудная, но, надеюсь, принесет вам пользу». Лектор включил проектор и вынул из портфеля удивительную указку с лампочкой на конце. «Расскажу о себе. Мы с семьей живем в своем доме за городом. Вот, смотрите: это наша гостиная, это – столовая, в доме четыре спальни, две ванные. Тут вы видите гараж. У нас три машины: у меня, у жены и у старшей дочери, младшая еще мала, но уже мечтает о своей машине. С нами живут кошка и собака, они полноправные члены семьи».

Указку взял второй лектор. «А я живу в центре Стокгольма, квартиры там очень дороги, и я могу позволить себе только трехкомнатную, хотя нам с женой тесновато. Своих детей у нас нет, но мы усыновили мальчика из Нигерии. Купили домик в шхерах, малышу нужен свежий воздух. Вы знаете, что такое „шхеры“? Кто знает, поднимите руку!» Слушатели заворожено слушали: три машины у них, собака – член семьи, черных детей усыновляют… Так до обеда и смотрели слайды о сказочной жизни наши инспекторы.

Лекторов увезли на обед в «Асторию», а остальным поставили в углу самовар, коробку с чаем в пакетиках и вазу с крекером «Нежный». После обеда повеселевшие лекторы велели слушателям рассказать о себе. Народ заволновался. Чего говорить-то? Не надо, не интересно, время теряем! Шведы растерялись. «Расскажите хотя бы, как вы пообедали». В зале засмеялись. «Хорошо пообедали! Обед из трех блюд, с десертом и коньяком. С гаванскими сигарами».

По отзывам судя, особого толка от лекций не было, но они все-таки внесли разнообразие в монотонную жизнь. Иногда в конце занятий шведы выдавали каждому то ручку, то резинку, то разноцветные скрепки. Смотришь, и сувенир домой принесешь. К концу недели слушателям сообщили: надо собрать деньги на подарки лекторам. И женам их надо купить по пестрой павлово-посадской шали. Деньги собрали, никто не отказался.

В последний день занятий, в пятницу, семинаристам раздали анкеты. Пункты: что нового вы узнали за прошедшую неделю, насколько повысилась ваша квалификация, как собираетесь применить полученные знания. Последний вопрос звучал так: «С каким животным вы могли бы себя сравнить? Если не хотите отвечать, не отвечайте». Одна женщина сравнила себя с горной козочкой, другая с ланью, но большинство женщин середины 90-х ощущало себя динозаврами. А мужчины – все пятеро – микробами.

Евгения Долгинова

Некуда бежать

Семейное дело

I.

Допустим – Мария. Я назову ее так – следователь просил поменять имена. Заплаканные глаза на загорелом лице кажутся очень светлыми – и очень голубыми. Аккуратная блузка с отложным воротничком, внятная, логичная речь, попытка выглядеть достойно. Муж привозит ее на зеленом 408-м «Москвиче» со светлыми меховыми сиденьями.

Десять дней назад эта 56-летняя женщина задушила своего 26-летнего зятя. Прыгнула, навалилась и голыми руками задушила, опомнилась – когда у него кровь пошла из ушей; она побежала огородами к соседу и сказала: вызови милицию; руки дрожали так, что не могла набрать 02. «Я убила его, – сказала она удивленно, – я убила его, он там мертвый лежит».

– Мы, знаете, раньше держали коров, все у нас было, – она извиняется за то, что больше не держит коров. – Но сил нет на покос ходить, а покупать корма очень дорого теперь – да еще как обманывают! Плотишь за тридцать центнеров – привозят двадцать шесть, к весне корова без корма…

Смотрю на ее руки – ничего особенного. Маленькие, худые, смуглые, с голубыми венами. Просто руки.

Просто Мария.

II.

В райцентре Саргатское идиллически тихо; под окном гостиницы – лежачий полицейский, лиственницы и деревянная новодельная часовенка с большим замком; библиотекарши возятся в палисаднике, пляжные девушки; ночью случился небольшой пожар – тихо приехали, без воплей погасили. Неожиданный привкус какой-то даже европейскости низкорослому, рыхлому поселку придают велосипеды с белыми корзинами – все на велосипедах, почтенные матроны так ездят на рынок, крутят педали каблуками. Долго мучилась, гадая, что же такое «рак РОДИНА» – большие буквы на панельном кубе, и только подойдя совсем близко, увидела, что «а» в «раке» на самом деле «д» – районный дом культуры. В гостиничном сортире («удобства на этаже», унисекс) вместо туалетной бумаги лежит разодранная книжка – Николай Полевой, «Блаженство безумия», и, судя по полной корзине, молодые МЧС-вцы незадумчиво подтираются Полевым. Они несут казан и мангалы, их ждет микроавтобус, костры и рыбалка на Иртыше, брутальные радости open air; погоды стоят отличные, и юноши, почесывая торсы, добродушно матерятся в небо – просто так, от молодости и полноты жизни.

Помощнику районного прокурора Андрею Светличному, тонкому интеллигентному юноше, в Саргатском тоже нравится: здесь спокойно, не очень далеко от города (так называют Омск), и, что важно, здесь сухие песчаные почвы, а в соседних районах – болота и слякоть, по весне вообще кошмар. Он рассказывает, что в прошлом году было всего одно убийство. В этом же году растет женская преступность. Например, одна женщина побила соседку за то, что та делала ей замечания, а на суде возьми да скажи, что она была в это время в Омске, предавалась культурному досугу в развлекательном центре, и сразу трое человек, омичей, подтвердили ее алиби; теперь лжесвидетели отбывают наказание в виде обязательных работ, подметают улицы; хорошо. А другая женщина отрезала ухо инвалиду-собутыльнику – у него и так нет ноги и пальцев на руке («утонул в сугробе, отморозив руку»), теперь вот не будет уха.

Как ни странно, дело Марии Ш. не взбудоражило поселок, никого особенно не потрясло – в Саргатском, как и по всей России, большинство бытовых преступлений совершаются на почве «этого дела», а что летальный исход – ну так что ж, бывает. Об убиенном плачут его родители и сама Мария – ему бы жить и жить, говорит она, совсем молодой. Она изо всех сил пытается сказать о нем что-то хорошее – «тихий, вежливый», – но выходит плохо, вымученно, и, почувствовав это, она переходит к рассказу о собственном детстве, о том, как ее отец до последнего дня лютым боем бил мать, унижал, глумился, гонял по морозу – и как плакал, когда она умерла, как горько плакал, стыдился и каялся.

III.

Мария по образованию швея, до самой пенсии работала лаборантом в ветлаборатории; муж стоял на бирже несколько месяцев, теперь работает охранником – ему до пенсии совсем ничего. Общий доход на семью, пенсия и зарплата – 5,5 тысяч; из них часть уходит на внука. «Мальчик, который недавно лишился отца», – представила его мне Мария. Очень хорошенький мальчик.

У нее четверо дочерей, а у родителей убиенного Дмитрия – трое сыновей, и так вышло, что все дети, в общем-то, справные, домовитые, семейственные, а вот Катя и Дима – какие получились. Кате 33; первый раз она вышла замуж в 91-м за хорошего местного парня и родила мальчика, совсем больного. Мария говорит, все оттого, что его отец служил на атомной подлодке и участвовал в тушении пожара на «Комсомольске»; диагноз был сложный, Мария не может вспомнить. Мальчик умер в девять месяцев, муж ушел, и врач-гинеколог «прямо в лицо ей сказала: бесплодие у тебя третьей степени, детей больше не будет никогда, ну разве так можно?» – и Катя люто запила. На работах она особенно не удерживалась, да и нраву была грубого, жесткого даже, хотя мужчины, конечно, случались все равно. Мария с мужем натужно работали, растили младших, держали хозяйство, Катя пьянствовала, жизнь шла своим чередом.

Мария совсем не оправдывает дочь – да она и себя-то не очень оправдывает.