Текст книги "Десять кубинских историй. Лучшие рассказы кубинских писателей"

Автор книги: Антон Арруфат

Соавторы: Рауль Агиар,Франсиско Сача,Аида Бар,Хорхе Перес,Лайди Фернандес,Педро де Хесус,Рохелио Риверон,Давид Митрани,Эрнесто Чанг

Жанры:

Современная проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)

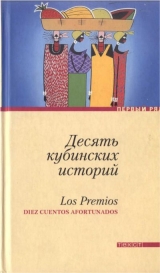

Десять кубинских историй

Лучшие рассказы кубинских писателей

Предисловие

«…Никогда не следует спорить ни о романах, ни о спектаклях. У каждого своя точка зрения, и вы, возможно, найдете отвратительным то, что нравится мне».

Марсель Пруст, «В сторону Свана» (реплика мадам Коттар)

Некоторые уверяют: будь система книгоиздания устроена разумно, необходимость в литературных конкурсах отпала бы. Что ж, своя правда в этом есть. Но не факт, что конкурсы обязаны своим существованием только причудам издательств. Да и система книгоиздания не всегда работает оптимально, как и прочие институции культуры. Не забывайте, что у премий – литературных и прочих – есть особая задача: привлекать внимание к некоторым сферам творчества, которыми мало интересуется «публика» (позвольте мне этот грубоватый термин). Существование премий отвечает интересам всех издательств (и, конечно, журналов), всех благотворительных фондов, да и всякого человека, который хотя бы на миг, целенаправленно или случайно, выступает в роли мецената. По идее, премия заостряет внимание и на лауреате, и на спонсоре одновременно. Даже хулители премий не станут отрицать, что ценность этих наград (не только в денежном выражении, но также в форме высоких тиражей и широких рекламных кампаний) часто вполне заслужена лауреатом, а точнее, его книгой или произведением. Собственно, это и есть одна из самых мудрых и высоконравственных функций литературной премии: выделять произведения, которые не только вызывают сиюминутный ажиотаж, но и останутся в истории. Присуждение премии – красивый способ вознаградить за подлинные заслуги.

В премиях есть нечто от театра, зрелища, и порой их приравнивают к рекламной шумихе. Но театрализованность еще не означает низкопробности, а церемонии награждения зачастую производят яркое впечатление. Огульно презирать премии – не меньшая наивность, чем считать их гласом Божьим, особенно когда хула исходит от обойденных конкурсантов, а хвала – от счастливого победителя. Попробуем вообразить себе речь несравненного Хорхе Луиса Борхеса на церемонии вручения Нобелевской премии, которую ему в реальности так и не дали, несмотря на все заслуги и претензии. Вероятно, ему присудили бы премию в период, когда он уже ослеп, и потому во время выступления он смотрел бы не на зрителей, а словно внутрь собственной души, но с неотступным, сладостно-чувственным благоговением. В этот день, возможный лишь в апокрифической истории человечества, Борхес наверняка порадовал бы нас еще одной лекцией о библиотеке как грандиозном лабиринте жизни и смерти; нельзя также сомневаться, что он превознес бы великодушие Шведской академии наук и назвал бы себя недостойным столь легендарной награды. В реальности он не скупился на оскорбления в адрес тех, кто пожалел для него премии, а значит, нам остается заключить: за инвективами таилась несбывшаяся мечта.

По большому счету нет ничего дурного в том, чтобы вознаградить хорошего писателя или хорошую книгу. Для выбора достойнейших применяется особая процедура: учредители приглашают независимых арбитров, которые теоретически оценивают произведения и авторов по своим личным критериям, а не по критериям организации, пригласившей их в жюри. Заглянув, например, в список лауреатов Литературной премии Дома Америк, мы увидим шедевры вроде «Королевского туте» Антонио Бенитеса Рохо, увенчанного лаврами в номинации «рассказ» в 1967 году. Внимательно проанализировав списки за много лет, мы поймем, что некоторые премии ко всеобщему удовольствию поощряют появление книг в определенном стиле или жанре. Другие плодят еще и писателей, а это уже опасно. Конечно, встречаются литераторы, которые по неясным причинам обойдены наградами. Взять хоть историю с потрясающим сборником стихов «Da capo» Рауля Эрнандеса Новаса («Эдисьонес Уньон», 1982): в 1978 году он был отвергнут жюри премии Союза писателей и художников Кубы, но прекрасно выдержал проверку временем. На судьбы наград влияет и слепой случай, против которого люди, естественно, бессильны. «Премии – дамы капризные, – замечаем мы почти машинально, – тут все решают субъективные вкусы». Безусловно, любое суждение о качестве сопровождается дискриминацией каких-то достоинств произведения, которые мы в силу своего образования и пристрастий считаем второстепенными. Попутно упомянем еще об одной сложности: если после прополки сорняков (а среди конкурсных работ их всегда предостаточно) жюри обнаружит пять-шесть достойных произведений примерно одинакового уровня, как отобрать из них лучшее? Критериев масса: стиль, оригинальность, модные веяния, взгляд на связи литературы с действительностью, интуитивное ощущение принадлежности автора к какой-либо школе (скажем, к группе «верных» типа завсегдатаев салона Вердюренов, великолепно описанных Марселем Прустом) и – все бывает – некие низменные страсти.

Я бы мог еще долго рассуждать о других аспектах вопроса, но, надеюсь, мне удалось вас убедить, что конкурсы в принципе не оскорбляют высокое понятие «литература». Как-никак премии – лишь один из мелких элементов сложнейшего процесса, то есть пути писателя к признанию. Как известно, чтобы добраться до читателя – инстанции, роль которой обычно упускают из виду, – произведение должно протиснуться сквозь сито издательств, рецензий и прочих официальных институтов, санкционирующих право книги на существование.

В сборник, который вы держите в руках, включены некоторые рассказы, отмеченные на двух крупнейших конкурсах издательства «Летрас кубанас». Это лауреаты учрежденной в 2000 году премии имени Алехо Карпентьера, которая присуждается за художественную прозу и эссе, и Ибероамериканской премии имени Хулио Кортасара за лучший рассказ (существует с 2002 года). Собственно, вторая из этих премий создана фондом «Алия» (Франция), Домом Америк (Куба) и Кубинским институтом книги, но учредители даровали нашему издательству честь составлять и публиковать сборники премированных рассказов. Престижность обоих конкурсов несомненна: о ней свидетельствуют как многочисленность участников, так и высокий художественный уровень произведений. В данной подборке мы предлагаем вашему вниманию рассказы, увидевшие свет в течение пяти лет, с 2002 по 2007 год. Сборник поможет составить хотя бы предварительное впечатление о современных тенденциях кубинского рассказа, тем более что авторы отобранных произведений принадлежат к самым уважаемым писателям нашей страны. Нелишне будет и сравнить рассказы между собой. Пусть искушенный читатель подвергнет эти тексты любым экзаменам и, взяв на себя полномочия судьи, сам определит, достойны ли они награды.

Рохелио Риверон Гавана, осень 2007 года

Франсиско Лопес Сача

Я слушаю Литл Ричарда

© Перевод С. Силакова

Осторожно-осторожно ставлю диск на проигрыватель, нажимаю на рычаг, автоматически опускающий звукосниматель, и внезапно с диска срывается, взлетает по иголке древний, пронзительный голос. За голосом спешит музыка, а вслед из проигрывателя выскакивает высокий негр с огромными черными глазами, выкрикивая бессмысленный текст «Тутти фрутти», и бас-гитара звучит, а в глубине сцены тенор-саксофон выдувает несколько суровых, нежных, хриплых нот, точно споря с абсурдом, а черные волосы, черные как смоль, напомаженные, падают на лоб негра, кудрявятся на лбу, и негр разевает рот. Потом дергает головой, дергает головой, ох, как же он дергает головой, и вопит «oh, my soul» [1]1

О, моя душа (англ).

[Закрыть], а перед ним негритянки, красивее не бывает, знойные, с распрямленными волосами, и они тянутся к нему всем телом, всеми своими округлостями, и шаркают подметками кожаных туфель по начищенному паркету, и руки воздевают, и ногами дрыгают, и как-то так движутся, чтобы по их атласным блузкам и по льняным, кремового цвета юбкам пробегала волна, и как бы ненароком показывают белье, и визжат прямо под носом у певца, нестройно, под дикарский ритм саксофонного взвода, под громыхание ударных.

О, Люсиль, Люсиль, о вы, негритянки, чернее не бывает, красивые и непорочные, готовые все отдать за кумира, оглохшие от тамтама, который оглушил еще Поля Робсона, и от этой ритм-гитары, что заливается трелями, точно банджо, и от этого старого, как мир, рояля, по клавишам которого не кот Сен-Санса прыгал, а черные руки обегают клавиатуру от края до края и скачут в рок-н-ролльных синкопах; так музыканты играют всегда в этом темном закоулке ночи.

Литл Ричард играет им модную страсть на рояле, и они изнемогают, они отдаются на милость страсти и визжат, и потому на диске никогда не наступает рассвет. Все какое-то серебристое и неземное, потому что слов мы не понимаем. Это только слова, и крики, и слова, и кутерьма в глубине сцены – все ходуном ходит.

Литл Ричард сгибается вдвое над роялем, и вдруг возникают те ненастные дни в Мирамаре, когда мы, разинув рот, слушали «Люсиль» и курили, дымили на все четыре стороны в сумраке подвала и гаванского тумана, который пробирался сквозь заслоны со двора, тумана, состоявшего из копоти выхлопных газов, из запахов керосина и чужих домов из красного кирпича, холодных снаружи, теплых внутри, и музыкальных автоматов в отдаленных барах, где все еще крутили «Тюремный рок» Сесара Косты, и «Rock around the clock» (исполняют Билл Хейли и его «Кометы»), и «Не оставляй меня» Маноло Муньоса.

В подвал дома на углу Седьмой авениды и Шестидесятой улицы свет всегда попадал через левое окно. Мокрый от пота Обдулио просил нас: «Сидите тихо». Мы хорошенько прикрывали дверь на кухню, опускали деревянные жалюзи с щелкой вместо отломанной планки и только после этого ставили «Люсиль». Блестящие от пота щеки и руки – щеки и руки Обдулио, – и негритянки отдаются ритму, проговаривают по слогам текст, машут руками (на пальцах – дешевые колечки), выгибают спину и шею, крутят головами, чтоб засверкали цепочки мексиканского серебра – цепочки еще дешевле колечек, – чтобы падали на лицо темные волосы, временно разглаженные раскаленной железной расческой, расчесанные на прямой пробор, чтобы красиво рассыпались по плечам, шелковистые волосы, шелковистые, и Литл Ричард говорил: «Rip it up», «гуляй, рванина», покончим с этой пыткой – хватит быть черными в стране белых, хватит быть нищими и одинокими в Гаване 1963 года.

Мы сидели вместе в темноте подвала, у нас был диск Литл Ричарда, и мы ставили то первую сторону, то вторую. У нас был свет, сочившийся слева, и мы не видели, но чувствовали пляску черных пальцев по черным и белым клавишам, и звуки бас-гитары, непоколебимо отбивавшей ритм позади секции духовых, и ударные, и мрак ночи сгущался вокруг огоньков сигар «Аромас», которые мы курили по кругу, пока не оставался только уголь. Стоя над вертушкой, мы подпевали – делали ду-вуп [2]2

Ду-вуп (англ. doo-wop) – популярный в 1950-1960-е года, вокальный поджанр ритм-н-блюза, зародившийся в 1940-х годах в Америке под влиянием традиции церковного хорового пения. Многие песни жанра ду-вуп исполняются акапелла. (Здесь и далее примечания переводчика.).

[Закрыть], и Обдулио учил нас танцевать, и мы прохаживались негритянской походочкой, подражая Мокосиси, Ричарду, Барсело, ребятам с Сан-Леопольдо – ставили на пол только мыски, вытягивали руки, вытягивали, на широченных улицах, впадающих в Пятую авеню, и над нами сверкала ртуть городских огней, и каменные орлы глядели на нас сверху, с фасада Крайслер-билдинг.

Пустые улицы, пустой мир, разве что в маленькой аптеке на стыке Седьмой авениды и Сорок Четвертой улицы теплится свет, в аптеке, торгующей таблетками из алтея и леденцами. Над Мирамаром, над Шестидесятой улицей широко раскинулась ночь, и в подвале глухо, под сурдинку, точно издалека слышится мерный топот – в подвале, который уже принадлежит Литл Ричарду, Ричард в нем хозяин, Ричард и Элвис, и «Лос сафирос» и Пол Анка, и мы, такие одинокие.

Ричард – не Литл Ричард, другой – входит в подвал, стукнув два раза, подождав и стукнув еще дважды. Пригибает голову, с порога вдыхает всей грудью шепот и дым, подмечает новую лампу, свисающую с потолка, накрытую мешковиной. Вскидывает голову, взмахивает рукой, говорит нам: «Свет потушите, заметят – яйца вам оторвут». У Ричарда врожденный дар повелевать, врожденная раскованность: манеры белого, косящего под черных, эти манеры у него перенимают сами черные ребята, он их герой. Он тут же тащит Обдулио танцевать и показывает, как танцуют пасильо в ночных клубах – на прошлых выходных в «Лумумбе» выучился. В танце они едва ли не липнут друг к другу то боками, то спинами, поворачиваются в профиль, правая нога отбивает свой ритм, левая – свой, а руки движутся в каком-то третьем. Пасильо трудный, сразу ясно, и Ричард приказывает поставить Литл Ричарда, показывает свой золотой зуб: как бы ненароком, совсем как негритянки – нижнее белье, и рассказывает нам, как назначил свидание в кабинете химии двум своим девушкам – из двадцать шестой группы и из двадцать седьмой, и уставился на них, а они уставились друг на дружку, а потом на него, а он им: «Вы уволены». У нас отвисли челюсти – наконец-то мы слышим о том, чего и вообразить-то нельзя, гортанный голос надменного бога в финальной коде «Long tall Sally» в подвале, который вдруг показался всем настоящим дворцом, и Эспонда таращится восторженно, а Роберто Натчар изумленно.

Не рассветает, рассвета нет как нет. Браче небрежно обматывает руку платком, встает на цыпочки и выкручивает горячую лампочку.

На сегодня сеанс окончен, и становится слышна мирамарская ночь: как пролетают ночные птицы, как шелестит трава в саду методистской церкви напротив. Теперь нам совсем одиноко – без музыки, с воспоминанием, как иронично глядел на нас Ричард, как давит его красноречивое равнодушие; мы чувствуем себя боязливыми букашками: ничего-то у нас нет, разве что рок-н-ролл, и Литл Ричард изводит нас, нагоняет меланхолию, тоску по наслаждению, которого мы не знали и не узнаем никогда. Нас бросало то в веселье, то в отчаяние, когда ночь загоняла нас в подвал или в туалеты на задах общежития, которые до сих пор мыли с карболкой, а двери в кабинках были с задвижками – для благородных девиц. Мы глубоко вдыхали едкий приставучий запах, и вспоминали надписи, нацарапанные ручкой или вырезанные ножом на дверях туалетов на втором этаже нашей школы имени Мануэля Бисбе [3]3

Герой и его друзья обучаются в одной из школ-интернатов для способных учеников, которые были созданы на Кубе после революции. При поступлении в школу назначается специальная стипендия, которой могут лишить за неуспеваемость или плохое поведение. Выход в город разрешен только по увольнительной, в школу из общежития и обратно ходят колонной.

[Закрыть], и рьяно работали руками, воображая завуча – высокомерную, улыбчивую и вредную, с круглыми грудями и карими глазами, волосы у нее шелковистые, стрижка «а-ля гарсон», на плечах веснушки, а уж кожа… – и на образ завуча накладывалось воспоминание о звуках, слетающих с ее уст, взгляде, подмигивании, приказах и о скрещенных ногах проституток с Кони-Айленда: у них на щиколотках золотые цепочки. Взор устремлялся кверху, перед глазами сгущался туман, а в памяти всплывала фраза с двери сортира в вестибюле, настоящее изречение: «У завучихи Ады манда как яблоко». И вот в голове зажужжало, в голове муравейник, неудержимый поток слов, тел, ласк, поцелуев, тьма, и искры взлетают высоко в небо и падают пестрыми точками, пачкают унитаз.

Искры рассыпаются по туалету в глухой ночи, а мы идем спать. Валье, старший по общежитию, тушит свет. На верхней койке, надо мной, спит Эспонда, тощий чернокожий верзила; он поет вместе со мной в подвале и тоже не знает любви, не знает, каково обнимать сногсшибательных мулаток, которые во Дворце имени Патриса Лумумбы танцуют касино в руэде Медведя – самой лучшей [4]4

Касино – латиноамериканский танец. Руэда в применении к касино – постоянная группа искусных танцоров, которые выполняют па по указаниям лидера.

[Закрыть]. Почти каждую ночь Эспонда мечтает о своей двоюродной сестре, и я чувствую, как дрожит койка и кряхтит деревянная рама. Каждый вечер он рассказывает мне о Серро и говорит, что надо смываться. Музыка сбегает по его пальцам, и он тоскует по вечеринкам, по нежным мелодиям Пэта Буна, по взгляду сестры – заслушавшись музыкой, она смотрит на него почти томно. Она молчит, шлифует пилкой ногти, скрещивает, точно роковая женщина, ноги, обтянутые красными брючками-капри. Иногда она курит, и дым льнет к ее лицу, и, дослушав одну сторону, она переворачивает пластинку на другую, а Эспонда сидит, проглотив язык. Когда она ставит Элвиса или Литл Ричарда, в ней просыпается затаенная нежность, и, выгибая спину, она танцует одна, трепещет страстно, неудержимо.

Как-то днем мы с Эспондой действительно смотались без увольнительной в Серро, за пластинкой Литл Ричарда, и застали его сестру в момент, когда она только что вышла из ванной. Кожа у нее смуглая, волосы кудрявые, глаза светлые, на ногах открытые босоножки. Она пригласила нас пообедать, прямо настаивала, но мы застеснялись. Потом мы поели в какой-то закусочной – взяли на двоих порцию риса с бобами, и вместе брели в толпе, и не было у нас ни денег, ни девушек, ни солнечных очков, ни Дэла Шэннона, ни Стива Лоренса, ни Тони Рендаццо, ни Чабби Чикера, ни Пола Анки – этот нас вообще предал, стал записываться на стерео, и несли мы только Литл Ричарда, спрятанного в конверте от пластинки «Оркеста Арагон», несли по пустынным улицам того чудесного лета 1963 года, когда во всех хит-парадах на первой строчке держался Брайан Хайленд, скрестивший с рок-н-роллом ча-ча-ча и калипсо, когда светловолосый Брайан Хайленд вышагивал по Калсаде-дель-Серро между домов с величественными портиками, домов, которые уже начинали разрушаться.

Но про Брайана Хайленда мы так и не узнали. Мы были на обочине, в подвале, танцевали с Обдулио и Николасом Леонардом, который наконец-то принес «Молодежный хит-парад». В ту ночь мы слушали Клиффа Ричарда и впервые пили ром с кока-колой. Бутылку рома без этикетки принес из города, из увольнения, Браче. В подвале мы запирались обсудить убийство президента Кеннеди, дело Профьюмо, отставку Гарольда Макмиллана, примерить первые брюки без стрелки, узнать слухи, что какая-то английская группа играет даже лучше Элвиса Пресли.

Теперь мы регулярно курили и выпивали под новой, синего цвета лампочкой, слушали «Лос плеттерс», «Блу Даймондс», Джонни Матиса, дивились остроносым полуботинкам, которые прислали из-за границы Роберто Натчару. Пили мы из горла, закусывали украденными с кухни кофейными пирожными, приносили одолженные пластинки Билли Кафаро, Луиса Агиле, «Лос Камисас Неграс», Томми Сэнда, Чака Роберта, Ричи Нельсона, толковали о вечеринках нудистов и вечеринках с музыкой, о танцах в «Салон-Мамби», о полуночных проститутках Кони-Айленда, о голубых с Пасео-дель-Прадо, об отряде космонавтов и ледоколе «Ленин», о чешских проигрывателях вроде того, который однажды принес Роберто Хименес вместе с диском «Эверли бразерс».

Николас заставляет меня танцевать касино, чтобы я забросил этот дурацкий утиный шаг, а еще убеждает закадрить Глорию, зеленоглазую блондинку из двадцать шестой группы. Я влюбился в нее с первого взгляда, но в ее обществе чувствовал себя идиотом. Каждый день я заключал с Николасом Леонардом пари на пирожное, что завтра ее закадрю. А на следующий день мялся, позабыв все заготовленные за ночь фразы, около баскетбольной корзины, где играли старшеклассники, а девчонки глядели на них, млея, и, когда Альберто Верде клал мяч в кольцо, Глория подпрыгивала, придерживая руками груди. Я так сдрейфил, что просто бегал от Глории – прятался то в библиотеке, то в кабинете изо. Она обожала Висентико Вальдеса, восхищенно замирала, когда его передавали по радио. А потом отходила в угол двора – девушка в белых гольфах до колен, в серой блузке, под которой иногда угадывалось колыхание грудей, – и своими изящными белыми ручками с коротко подстриженными ногтями снимала с волос заколки и заново причесывалась. На переменах она прогуливалась под деревьями со своей подругой Мерседес – страшненькой, с кроваво-красным родимым пятном на подбородке – и останавливалась у тележки с лимонадом. Я держался позади, не сводя с нее глаз.

Однажды она меня застукала: резко обернулась, поймала в прицел своих зеленых глаз с длинными темными ресницами. Послушай, ты дурак или как? Так и сказала, с трезвостью и холодностью гаванских девушек, и ее подруга Мерседес захихикала, прикрывая рот ладошкой. Теперь уже не помню, что я после этого делал. Под вечер она догнала меня за кирпичной стеной, окружавшей школу имени Мануэля Бисбе, и попросила прощения. Точнее, не совсем. В реальности она не попросила у меня прошения, а приосанилась с какой-то слегка страдальческой гримаской, сделавшей ее еще очаровательнее, и залилась краской. Только на этот миг она была моей, а потом повернулась спиной и убежала по Пятой авениде. Первая девушка, с которой у меня могло бы что-то получиться, но не получилось. Впервые в жизни я чего-то не учел, все чем-то испортил. А сколько потом в моей жизни было таких историй! Я дотемна простоял во дворе под моросящим дождем среди миндальных деревьев. Потом пошел в туалет, посмотрелся в зеркало и обнаружил, что я совсем молокосос – таким юным я больше никогда себя не видел. В ту ночь я не спустился в подвал, хотя за мной приходил Роберто Хименес, потому что принесли новый диск Вика Деймона.

И все-таки в те дни на Шестидесятой улице в Мирамаре, под неплотным, но растянувшимся далеко-далеко покровом тумана произошло важное событие. В подвале, в синеватом свете пятидесятиваттной лампочки, которую принес Обдулио вместе с диском Пегги Ли, повисла тишина – в этом и состояло событие. По ночам, а иногда и по утрам только и разговоров, что об одной «английской четверке», и подвал гудит от голосов ребят из других общежитий – от вестей о неведомых богах. Говорят, что играют они не так, как все, и в каждой песне орут, и от «Please, Mr. Postman» земля трясется. Николас их уже слышал – на прошлой неделе, на одной вечеринке. Николас пригибает голову и воздевает руки. Воздух вокруг него жужжит, даже нимб загорается, и перед нами уже не Николас, а папский нунций, посвященный. Они на Элвиса похожи? Нет. А на Литл Ричарда? Нет. А на Джерри Ли Льюиса? Не знаю, говорит он, посерьезнев, тут просто так не объяснишь. С самолета они не сходят, а скатываются по трапу кувырком, скачут по развалинам, и играют «Twist and Shout», и носят темные пиджаки без лацканов и ботинки на здоровенных каблуках, высокие, веселые, волосатые, крутят сальто, визжат и бьют в ударные что есть мочи. И Хорхе Гарсиарена говорит: да, Николас все правильно рассказывает, и теперь все мы смотрим на Хорхе, а Николас теряется во мраке, и его нимб гаснет. Хорхе говорит: у них уже вышло два лонгплея, и в Англии они самые-самые, перед ними все – мелюзга, а они уже миллионеры, а мы сидим у себя в подвале, словно оглохнув, в безмолвии, которое становится все пронзительнее, и голос Пегги Ли звучит словно издалека.

Тогда мы не чувствовали, какая пропасть разверзлась, но пропасть все расширялась и расширялась, особенно когда Пегги Ли пела «Fever». Песня оставалась где-то в прошлом, и ее подтекст больше ничего в нас не возбуждал, а мы ожидали чего-то необыкновенного, неведомого нам, но предначертанного судьбой. От песни оставались лишь тлеющие угли ее прежнего ритма, что-то блюзовое, чужое нам рядом с жаждой того, что уже существует и принадлежит нам со всеми потрохами: ведь вести об английской четверке звучали все громче, доходили до нас, и от них мы росли, росли стремительно, как заря разливается по небу из-за крыш, когда воздух ледяной и небо над зелеными миндальными деревьями во дворе кажется почти белым.

Однажды утром – о, Люсиль! – Роберто Хименес, выйдя из подвала, отыскал меня в классе. Беги скорей «Битлз» слушать! На Роберто оливково-зеленые штаны с большими карманами, серая рубашка и мокасины на тонюсенькой подошве, как у Мокосиси. Я вижу, как он приближается, слышу его голос, он вскидывает руку, окликая, и поворачивается на гаванский манер – подпрыгивая на месте и одновременно делая пируэт, словно бы пятясь, а на самом деле устремляясь вперед. Скорей давай. И я сбегаю по лестнице, миную коридор, и вхожу в подвал, и слышу ни на что не похожие, странные, притершиеся друг к другу голоса, а как бы внутри голосов – гитары, и рядом с голосами и гитарами – ударная установка, и звон монет, падающих из кармана Бога, и печаль. Вижу Рохаса с конвертом от диска в руках, а на конверте – куча малюсеньких фоток с множеством веселых лиц, и слышу что-то, чего мне не рассказать, гром без мелодии, сотрясающий все вокруг. Подвал со всеми рок-н-ролльными дисками обваливается, и негритянки, красивее не бывает, пятятся в прошлое, и Литл Ричард встает из-за рояля, и все умерли. Умер Элвис, умер Пол Анка, умер голос Пегги Ли, и тоска Джина Винсента, и безумие Джерри Ли Льюиса, опустошены смертью города Алабамы и Миссури. Музыка умерла и вновь воскресла в этом вездесущем саунде, который влетает в уши по новой траектории, и я смотрю на фото, на лицо Рохаса, на Роберто и на малюсенький диск, который крутится безостановочно под иголкой чешского проигрывателя.

Что, собственно, с нами произошло, я до сих пор не понимаю. В то утро диск принесли в подвал на время и тут же унесли, а ночь и Литл Ричард остались. Больше «Битлы» там не гостили, и на полке с дисками рядом с «Пятнадцатью песнями Пола Анки» и «Элвис возвращается» возник широченный вакуум. Никто уже не слушал «Лос Камисас Неграс» и Маноло Муньоса – их постигла опала за старомодные голоса. Мы с Роберто больше не смывались украдкой в бары на Седьмой авениде слушать Луиса Браво и Луиса Агиле. Появилась особая ностальгия – так сказать, ностальгия загодя, возникшая, когда мы еще не знали радости, по которой тосковали. Те, кто не имел возможности слушать «Битлз», отвергли все. Теперь мы смирялись со звучанием «Люсиль» только в синей темноте подвала, а другие вещи крутили, чтобы вспомнить былое. Обдулио сидел на корточках у кипы старых дисков, вновь и вновь переворачивал их с одной стороны на другую. Было грустно слушать эту музыку, танцевать касино, жевать кофейные пирожные и чувствовать ностальгию, которая захлестывает нашу компанию на излете ночи: слева в окно сочится свет, и Браче выворачивает синюю лампочку, и мы остаемся одни, одинокие, как никогда.

Под конец года, незадолго до Рождества – или новомодного суррогатного рождества, без праздничного ужина, без халвы, в школу назначили нового директора – некоего Карраско, а завтраки отменили. Ужины отменили еще раньше.

И шли дожди, той зимой дожди почти не прекращались, и нам выдали оливково-зеленые макинтоши и тяжелые ботинки с круглыми носами, которые громко плюхали по лужам. С Глорией стал встречаться Деметрио Пила. Однажды он пообещал нам «Битлов» – клялся, что дома у него есть последний лонгплей. Потом я заболел гриппом, и меня положили в больницу на углу Двадцатой улицы и Первой авениды, и Армандо Альмагер-и-Алдана сообщил мне: «Битлз» уже распались, старик, теперь самые крутые – это «Кинкс». Когда я вернулся, с кругами под глазами, бледный после горячки, с удовольствием слушали только «Лучшие хиты» Литл Ричарда, диск двоюродной сестры Эспонды.

Но ночь все-таки не кончалась, и полуразрушенный подвал кренился, но держался, и виднелись руины Билли Кафаро, Ричи Нельсона, Пэта Буна, и выкуривались украдкой сигары, и Ричард лаконично распоряжался: «Потушите свет, живо». Валье все знал, но ничего не предпринимал, а если предпринимал, то незаметно, пока прохаживался по двору своей спотыкающейся походкой, перед тем как созвать всех на линейку. Валье окидывал всех быстрыми взглядами, улыбался очень редко. Кожа у него была вроде негритянской, но с синеватым отливом, глаза навыкате, умные, блестящие. Он не косил под черных: не носил ни шейных платков, ни мокасин, ни сапожек с пряжками на высоком «голливудском» каблуке. В Валье не было ни капли легкомыслия. В школе он уже был заправским аппаратчиком – имел дар повелевать и так далее. Он любил шахматы и физику, а по ночам предпочитал тишину. Вообще-то он был неплохой парень из Лас-Вильяса. Но состоял в Союзе революционной молодежи, такие вот дела.

В те дни, несмотря на постепенное разрушение подвала – пока незримое чужим явление, заметное лишь самым чувствительным душам, – он сообщался с другими как бы с помощью тамтамов; словно муравьи, мы разносили весть о каждой новой пластинке, соприкасаясь головами. Наши ритуалы, не предусмотренные школьным уставом, противоречили интересам начальства: ведь из нас поголовно воспитывали идеальных, стерильно-чистых учеников в аккуратной форме. Оказалось, что рок-н-ролл – враг: он ведь порождает атмосферу распущенности, благоприятную почву, на которой в наших душах произрастают нонкомформизм и бунтарство. Только в подвале мы чувствовали себя в своей тарелке, вдали от утренних линеек, от ежедневной маршировки строем в школу и обратно. В подвале мы забывали, что выходим в город раз в месяц, по увольнительным, что поневоле живем в заточении, что по Седьмой авениде проходит черта, за которую нам путь заказан. Потому в общежитии мы прибирались кое-как, нехотя, и койки заправляли нехотя, и ели тоже через силу – на обед нам теперь давали какую-то русскую кашу. Когда Валье проверял качество уборки, наличие карболки, график дежурства по мытью посуды, мы чувствовали: на нас давит какая-то внешняя сила. Валье примечал, чем мы заняты, а сам медлительно жевал и иногда даже смеялся над хохмами Браче или Гильермо Комика. Выбивая барабанную дробь смуглыми пальцами, проверял алюминиевые подносы и высоту стрижки под бобрик. Он все рассматривал, все щупал, а однажды даже похвалил узкие брюки, в которых вернулся из города Роберто Натчар.

Хвалил-то хвалил, но однажды днем позвал Браче и меня к себе в комнату номер два. Сидя на верхней койке, уставился на нас своими блестящими умными глазами. Не ходите больше в подвал, сказал он категорично, предостерегающе. Мы с Браче испуганно переглянулись и разом уставились на Валье. Не ходите, повторил он. У вас лучший средний балл в группе, и мне бы не хотелось, чтобы вас вызвали на дисциплинарный совет. У Браче на лбу выступила еле заметная испарина, а у меня начали зудеть спина и колени, опаленные страхом. Губы у нас онемели от необъяснимого безмолвия. Валье устроился поудобнее, подался вперед, заглядывая нам в глаза. Вы-то знаете, почему я вас предупреждаю, не прикидывайтесь, будто вы ни при чем. Там курят, пьют ром и танцуют до десяти вечера. Все это запрещается. Дело не в том, что рано или поздно эту вашу музыку услышат. Про вас и так все уже знают, тут все собираются, приходят из других общежитий. Нас информируют о том, чем вы занимаетесь.

Вы нарушаете регламент, наши принципы. Я не люблю делать выговоры, но вас я предупредил. Если вы расскажете другим и сборища в подвале прекратятся, я пойму, что вы на их стороне, а если решите больше туда не ходить – значит, на нашей. В этот миг лицо Валье приобрело пепельный цвет, его темные глаза навыкате загорелись. Он холодно махнул рукой, не улыбнувшись даже для виду. Мы с Браче не произнесли ни слова. Своим решением Валье повязал нас по рукам и ногам, наказал нас худшей карой – доверил тайну, которой мы не могли раскрыть.