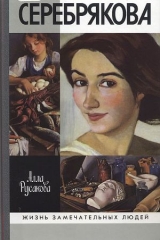

Текст книги "Зинаида Серебрякова"

Автор книги: Алла Русакова

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)

«Дядя Шура» же был несравнимо более восприимчив к новым явлениям живописи. Недаром Серебрякова в одном из своих поздних писем призналась И. С. Зильберштейну, что она «не всегда разделяла и понимала взгляды Александра Николаевича на некоторые течения в искусстве Франции и России. Не разделяла и недоумевала о мнениях о Сезанне, Матиссе, Марии Лорансен и пр.» [31]. Словом, если считать воспитателя и учителя Серебряковой «королем», то она в течение всей жизни оставалась, по старой французской пословице, «большей роялисткой, чем сам король».

Может быть, не меньшее значение, чем занятия в Академии, имела для нее постоянная и увлекательная работа над этюдами уголков Парижа и Версаля, в которых ощущается несомненное влияние импрессионистов – и в восприятии, видении мотива, и в повышенно внимательном отношении к передаче свето-воздушной среды. Не менее интересны и ее акварельные штудии уличных типов – рыночных торговок, детей с их нянями в парках, – в которых появляются новые черты обобщенности, несущей в себе некоторую декоративность.

Большое значение для Серебряковой, ее мужа и матери имела атмосфера городской – точнее, «уличной» – жизни Парижа, по своему бодрому и жизнерадостному настрою так отличавшаяся в эти месяцы от крайне напряженной, трагической российской жизни. «Париж мне очень нравится, тем более что чувствуешь себя действительно в нем свободной», – пишет Екатерина Николаевна. Это восхищение звучит в самом тоне писем, посылаемых на родину: идет ли речь о посещении Гранд-опера – «роскошное здание, какая ширь, богатство и красота лестниц и выхода, вот где увидишь нарядный Париж» – или маленьких «квартальных» театров, Екатерина Николаевна с восторгом пишет и о поездках в Версаль и в Сен-Клу, и об уличном карнавале, и таком же массовом праздновании mardi gras(Масленицы): «Все это кричит, шумит, свистит – веселый народ, но и горячий, за дракой не долго ждать, так и петушатся». Конечно же не остается без внимания бившая ключом художественная жизнь французской столицы: «Были мы также на вернисаже выставки des Independants («независимых». – А. Р.) (дядя Шура там выставил). Мы долго искали его вещь, нашли подходящую, но без имени, очень хорошая: Версаль и Бретань с фигурами. <…> Он не подписался, так как не доверял себе в первой попытке маслом, но вещи очень хорошие, зато остальные, кроме некоторых (исключения) все такие чудовищные…»

И все же события в России, естественно, не дают о себе забыть. «Ты не думай, – пишет Екатерина Николаевна сыну в Петербург, – что мы здесь не следим за политикой, мы покупаем ежедневно к утреннему кофе “Echo de Paris” и читаем все ужасы. Возмущаемся, что доводят бедную Россию до такого бедствия, и не можем себе представить, чем все это кончится» [32]. А Евгений Лансере почти тогда же зовет А. Н. Бенуа вернуться в Петербург, считая, что в тот момент он особенно нужен в России: «Приезжайте скорее сюда, право, ваше присутствие здесь нужно, да интереснее здесь… <…> именно теперь, когда революция временно подавлена, тут с тем большим рвением и нужно приняться за творческую работу по всему фронту, чтобы не дать снова наступить сну и унынию, чтобы хоть что-нибудь отстоять от реакции. <…> Прямо невозможно в настоящий момент быть посередине. Когда вся Россия раскололась на две половины и нельзя не сочувствовать или той, или другой ее части. Поэтому мне хотелось бы, чтобы все живое, все искреннее, все талантливое, все честное, и искусство, и культурность, перешли бы на сторону социализма. Т. е. именно то, что делают “Факелы”» [33](Лансере имеет в виду задуманную поэтом Г. И. Чулковым при участии Вяч. И. Иванова и А. А. Блока общественно-художественное объединение, выпустившее в 1906–1908 годах три номера одноименного альманаха).

В начале апреля 1906 года Зинаида Евгеньевна с матерью и мужем возвращаются в Петербург. По дороге домой они успевают в Берлине осмотреть большую «Немецкую столетнюю выставку (1774–1875)», где экспонировались картины из Национальной галереи, Гамбургского и Дрезденского музеев. Особое впечатление на них произвели работы знаменитого швейцарско-немецкого неоромантика и символиста А. Беклина, изображавшие мифологических персонажей: «Пришли в восторг от Беклина, особенно из Национальной галереи: “Центавр с нимфой”, или “Тритон с нимфой”, или “Лунная ночь” – чудно. При этом я припомнила и рассказала своим, как ты (А. Н. Бенуа. – А. Р.) давно уже оценил и понял Беклина и как приходилось тебе бороться с нами, которые не находили в нем прелесть… Выставка богато устроена и интересна, но сравнительно с нашей исторической (Портретной в Таврическом дворце. – А. Р.) мы нашли, что холоднее и менее интересна» [34].

По сути, пребыванием в Париже заканчиваются «годы ученья и странствий» Серебряковой, в какой-то мере «автодидакта», самоучки, не получившей вследствие стечения обстоятельств систематической школы ни в Петербурге, ни в Париже. Но отсутствие длительных академических занятий и внимания педагогов было – и с великолепными результатами – компенсировано ее умением учиться самостоятельно у великих мастеров прошлого в Эрмитаже, в Лувре, позднее – в музеях Италии, а главное – бесконечной и упорной работой с натурой.

Богатая одаренность Серебряковой в сочетании с поистине необычным трудолюбием и целеустремленностью, а главное – с немыслимостью для нее самого существования без творчества сделали ее по мере взросления удивительным художником-творцом и высоким профессионалом.

Деревенская Россия

Десятилетие с конца 1906-го по осень 1917 года было для Серебряковой счастливым временем, может быть, самым счастливым в ее долгой жизни, заполненным и радостными семейными, и, главное, значительными художественными свершениями. Именно в эти годы она становится живописцем со своим творческим лицом, решает большие и во многом новые для русского искусства начала XX века задачи.

26 мая 1906 года Зинаида Евгеньевна родила первенца, который в честь деда Лансере был назван Евгением, а 7 сентября следующего года – второго сына, Александра. Оба появились на свет в Нескучном, хотя Екатерина Николаевна и не хотела отправлять дочь, особенно перед рождением первого ребенка, в деревню. «Мама очень боится отпускать Зину в Нескучное без хороших докторов, и, главное, что в первый раз, – пишет Мария Евгеньевна брату Николаю. – Зина же ничего не хочет знать кроме Нескучного и не боится ехать туда рожать, споры насчет этого идут каждый день». Но побеждает Зинаида Евгеньевна; в начале мая мать пишет Николаю Евгеньевичу: «Пригласили мы из Липцев акушерку, очень симпатичная дама, и она дала Зике еще с небольшим месяц гулять, так что Зинок с увлечением принялся рисовать масляными красками яблоньки, а также скотный двор» [35]. С этих пор именно Нескучное становится постоянным обиталищем молодой художницы, к которой присоединяется и ее муж, когда он не в командировках, очень, к обоюдному сожалению, частых. Она живет здесь весну, лето, раннюю осень, а иногда и первые зимние месяцы.

Зиму Серебряковы, как правило, проводят в Петербурге, по словам Екатерины Николаевны, «в своем гнездышке», устроенном «без претензий, но уютно», на первом этаже «дома Бенуа», а затем в небольшой квартире на Васильевском острове [36]. Живут скромно, Зинаида Евгеньевна очень много работает, «хотя терпит разные мытарства и страхи родительские» из-за болезней детишек, и «измучилась, нянчась с ними ночью»; Борис Анатольевич усиленно готовится к выпускным экзаменам в Институте путей сообщения. Они почти нигде не бывают, лишь по абонементу посещают оперу (так, известно, что Серебрякова слушала «Лакме» с Шаляпиным).

Летом Зинаида Евгеньевна старается жить в Нескучном не в «большом доме», а на хуторе мужа, где, как пишет мать, «больше солнца» и «чувствуется молодое хозяйство». Тогда же в имении живут обычно и сестры Зинаиды Евгеньевны со своими семьями, часто гостят соученики Бориса Анатольевича; с одним из них он собирается «для собственного назидания» проектировать деревянный железнодорожный мост через Муромку. Летние месяцы 1908–1909 годов проводят в Нескучном также Евгений Евгеньевич Лансере с женой Ольгой Константиновной во время перестройки их дома в селе Усть-Крестище под Курском.

В эти первые годы жизни в Нескучном особенно ясно проявляются качества, свойственные в одинаковой степени обоим молодоженам – горячая и неугасимая любовь к деревенской России, к ее людям, к ее быту. Борис Анатольевич, «как ревностный хозяин», но «на равных» участвует во множестве сельских работ – косьбе, молотьбе, силосовании, тем более что не сразу по окончании института получает постоянную работу. Оба они дружески, сердечно сходятся с жителями деревни в окрестностях поместья, да и с крестьянами близлежащих сел. «В нашей семье очень часто с теплотой и любовью вспоминают о семьях Лансере, Серебряковых и Бенуа, – пишет Е. Г. Федоренко, дочь М. И. Чумаковской, служившей в семье Зинаиды Евгеньевны. – Моя мама… часто рассказывала: всех поражала простота и доброе отношение Зинаиды Евгеньевны и Бориса Анатольевича к крестьянам. <…> Слышала не раз разговор Бориса Анатольевича… о революции (и о земле. – А. Р.). Он говорил: “Да, Зиночка, это верно, так и должно быть”. Сердечным было отношение к простым людям и их родителей. <…> Вот такие это были семьи – талантливые, добрые. В таких семьях жила Зинаида Евгеньевна, и сама была доброй, отзывчивой; любила крестьян… жили они очень скромно… это были небогатые помещики, одевались очень скромно» [37]. Добавим, что Зинаида Евгеньевна обычно носила очень простые широкие юбки и светлые блузки с небольшим бантом или галстучком. Во время работы – и в мастерской, и «на воздухе» – она надевала поверх платья, чтобы не запачкать его красками, рабочий халатик темных тонов. Свои прекрасные каштановые волосы делила на прямой пробор и закладывала в узел на затылке (примерно с 1913 года – и уже до конца жизни – стала носить челку). Борис Анатольевич во время пребывания в Нескучном также одевался очень просто, чтобы свободно работалось в поле или в саду; впрочем, в этом сказывался и его экспедиционный опыт.

В других воспоминаниях крестьянок, хорошо знавших Серебряковых, возникают картины веселых праздников, ежегодно устраиваемых Зинаидой Евгеньевной для деревенских малышей и школьников на Рождество: «Вместе с сельским учителем украшали елку в школе для крестьянских детей. Дети танцевали, пели. Учитель играл. К празднику готовились заранее. Покупали орехи, ленты, серьги, конфеты. В общем, каждый ребенок получал подарок за танец, за исполнение песни, за прочитанное стихотворение. Устраивала она праздники и летом на свежем воздухе. <…> Отмечали именины всей семьей с крестьянами и их детьми. На лугу было так весело, что я до сих пор помню и даже вижу и слышу смех радостный и оживленные лица» [38]. Многие местные жители, позировавшие ей в эти и более поздние, уже военные годы, становились для Зинаиды Евгеньевны близкими людьми.

К 1906–1907 годам относятся многочисленные рисунки Серебряковой – и беглые наброски, и вполне законченные, разработанные, выполненные углем или графитным карандашом, поражающие твердым и энергичным штрихом и неженской точностью. Обычно это изображения крестьян и крестьянок за разной работой, а также бесчисленные зарисовки младенцев, то на руках у матерей, то во временных люльках, подвешенных к осям телег во время страды. Это о них пишет в письме к сыну Екатерина Николаевна: «А малюкашки под телегами, обсиженные мухами и на жаре, кричат и всю душу вытянут. Какой после этого наш (только что родившийся Женя. – А. Р.) счастливчик, хотя тоже не смирный и кричит подчас жестоко» [39].

Зинаида Евгеньевна использует любую минуту, не занятую заботами о маленьких сыновьях (это не всегда легко, так как Екатерина Николаевна вынуждена иногда покидать ее для ухода за другими дочерьми и их детьми, то и дело болеющими), чтобы рисовать, рисовать, рисовать… и накапливать впечатления. Все чаще и чаще появляются и живописные работы – выполненные темперой, реже маслом портреты крестьян, сельских девушек и подростков. К особенно удавшимся можно причислить женские и детские портреты из задуманной Зинаидой Евгеньевной сюиты «Типы Курской губернии», для которой позировали жители деревни – русской, а не украинской, – находившейся в нескольких верстах от имения и хутора Лансере – Серебряковых. Эти произведения, начатые с почти этнографическим интересом к типам лиц и яркой, по словам Е. Е. Лансере, «неистовой до свирепости пестроте красок» одежд женщин и девушек (население близлежащих украинских сел называло их «московками»), постепенно все определеннее превращаются в проникновенные изображения человека со всеми его душевными особенностями и настроем – так же, как портретируемые девушки становятся для нее не только «моделями», но близкими людьми, можно сказать, подругами. Таковы «Деревенская девушка» (1906), «Портрет няни» (1907), «Крестьянская девушка» (1907), «Молодуха» (1909), но в первую очередь «Спящая Галя» (1908), где девочка изображена с особой теплотой и сердечностью. Эта работа, являющаяся как бы прологом, первым шагом ко многим «Спящим» Серебряковой, заставляет нас вспомнить о гораздо более поздней, с блестящим мастерством написанной «Спящей крестьянке» и перекликается с созданными через много лет портретами спящей дочери Кати. В это время с любовью были написаны портреты молодого мужа художницы: один из них создан в 1908 году, остальные датируются 1900-ми годами. Борис Анатольевич, блондин с правильными, тонкими чертами лица, запечатлен по большей части за работой – читающим или просматривающим записи.

Одновременно Серебрякова уделяет все больше внимания пейзажу – вначале связанному с привлекающими ее сценами крестьянского быта, а по мере более глубокого живописного его познания приобретающему характерные, как бы изнутри увиденные черты. Их предваряют типично «деревенские» этюды – например, «Телятник» (конец 1900-х годов), где с одинаковым интересом и тщанием изображены домашние животные и скудная обстановка помещения с маленьким подслеповатым оконцем. К работам такого рода принадлежит и «Дворик с индюками», зимний пейзаж-этюд с тонко прослеженными оттенками пушистого снежного покрова. Чисто пейзажным произведением является «Фруктовый сад в цвету» (1908), который можно воспринимать иллюстрацией к приведенному выше восторженному письму тогда совсем еще юной девушки о «белом и душистом саде». Несколько по-иному решен «Вид из окна» (1910), в котором немудреная сценка с пастухом и коровами неожиданно приобретает черты картинности благодаря отлично сопоставленным планам пейзажа и естественному обрамлению – акцентированно голубоватой, основательно прописанной раме окна, через которое художница смотрит на любимый уголок имения. Индивидуальные особенности восприятия ею природы дают о себе знать в «Табуне лошадей» (1909), где на фоне широко раскинувшихся лугов изображены свободно и обобщенно написанные группы лошадей с жеребятами. (Неизбежно опять вспоминается отец Зинаиды Евгеньевны. Кстати, от Евгения Александровича все его дети, в том числе и Серебрякова, унаследовали любовь к верховой езде.)

Здесь мы встречаемся с новой особенностью ее живописи – высоким горизонтом, что позволяет любовно и внимательно запечатлеть в тонко прослеженных цветовых оттенках плавные изгибы уходящего вдаль пространства. Среди упомянутых пейзажей постепенно появляются те, что станут характерными для Серебряковой на протяжении всей ее творческой жизни. Их по праву можно уже называть «серебряковскими» – так четко выражено в них особое, присущее в сильнейшей мере ее живописи качество – картинность,то есть осознанная значительность воплощаемого мотива, обобщенность, композиционная продуманность, стремление к уравновешенности и логичности построения. В пейзажах Серебряковой конца 1900-х годов эта картинность начинает утверждаться и развиваться, чтобы на протяжении всего ее последующего долгого творческого пути доминировать в них и стать характерной чертой ее живописи в целом.

Это особенно важно, так как именно в эти годы стремление художников создавать то, что в классическом искусстве, а позднее в искусстве романтизма, в творчестве русских мастеров – Александра Иванова и таких реалистов, как Репин и Суриков, – было картиной,то есть произведением со значительным содержанием и соответствующей ему формой, в пейзаже было отодвинуто этюдизмом в духе «московского импрессионизма»; в других жанрах, в том числе в портрете, вытеснялось многообразными поисками, в зависимости от направления, к которому принадлежал художник – от психологизма с поисками характерности до символизма, кубизма и начальных стадий экспрессионизма. Конечно, Серебрякова и позднее, в период зрелого творчества подчас писала этюды – свежие, живые, непосредственные. Но главная, самая значительная и ценная часть ее пейзажного «наследия» – это пейзажи, несмотря на их сравнительно небольшой размер, картинного характера, впервые создававшиеся в пору ее становления как живописца, а затем преобладавшие на всем протяжении ее долгой творческой жизни.

Уже в одном из первых пейзажей такого рода – «Молодом фруктовом саду» (1908) – ясно ощущается новый подход Серебряковой к выбору мотива и его отображению. В этом небольшом пейзаже-картине, написанном почти одновременно с этюдами «Яблоня» и «Фруктовый сад в цвету», нет уже ничего сиюминутного, случайного, все продумано и строго композиционно построено, причем по принципу, как окажется, надолго избранному живописцем. Это пейзаж с высоким горизонтом; на дальнем плане зрительно сходятся два ряда фруктовых деревьев, а еще дальше, за границей сада, виднеется белая с зелеными куполками церковь Нескучного. Кроны цветущих деревьев, похожие на золотистые с холодноватыми оттенками облака, и белые их стволы поддержаны нежными оттенками серо-голубого весеннего неба и контрастируют с плотными коричневатыми тонами земли. Пейзаж, благодаря своей лаконичной и ясной композиции и строгому, лишь на первый взгляд простому цветовому решению, приобретает несомненную монументальность, которой лишена лежавшая, по-видимому, в его основе пейзажно-жанровая композиция «Окапывают деревья в саду», где внимание художника было сосредоточено на живописных пятнах одежды работающих крестьянок.

Один из наиболее впечатляющих примеров такого рода «картинных» пейзажей – «Зеленя осенью», написанный несколькими месяцами позже. При взгляде на него сразу же вспоминаются впечатления А. Н. Бенуа от «поистине восхитительного в своем просторе вида» в окрестностях Нескучного и придающих ему «своеобразную живописность» ветряных мельниц. Уходящие вдаль и сливающиеся в перспективе зазеленевшие озимыми борозды своими живыми изгибами передают мягкую холмистость открытой местности, а три мельницы вдали на фоне тонущих в голубоватой дымке холмов подчеркивают безграничность открывающегося живописцу и зрителю пространства. Вообще этот мотив уходящего к горизонту вспаханного, зеленеющего или желтеющего поля, бесконечных далей и осеняющего их неба особенно вдохновлял Серебрякову. К таким пейзажам принадлежит и созданная в том же году «Пахота», где особенно впечатляет цветовой контраст темной вспаханной земли и уже засеянных светло-зеленых участков полей.

Просторы вокруг нежно любимого Нескучного привлекают Серебрякову и в последующие годы. На картине «На лугу. Нескучное» (1910) открывается ширь луга с пасущимся на нем стадом, а на первом плане совершенно по-венециановски изображена крестьянка с ребенком на руках, вдали же синеют и желтеют холмы под голубизной летнего неба.

Иногда же художница стремится передать беспокойное состояние природы – и появляется удивительная по декоративному изяществу композиция «Перед грозой» (1911) с низким, тревожным, покрытым тучами небом, проглядывающим сквозь изогнутые стволы и переплетающиеся ветви расположенных на переднем плане деревьев. В этой небольшой, как обычно, работе, на этот раз исполненной темперой, ощущаются те же, что и в «полевых» пейзажах, обобщенность и точность взгляда на мир, та же безусловная «картинность» его восприятия.

«Автопортрет. За туалетом»

Пейзаж навсегда остался одним из любимых Серебряковой жанров, во многом раскрывающим ее мировосприятие. Но подлинно большой успех и признание любителей живописи, прежде всего круга «Мира искусства» во главе с Александром Николаевичем Бенуа, принесло ей портретное творчество конца 1900-х – начала 1910-х годов. Как уже говорилось, Серебрякова в эти годы с увлечением работала над портретами крестьян и крестьянских детей, а также не раз писала своего мужа. Однако эти портретные работы оказались лишь предшественниками произведения, сразу выдвинувшего ее в первый ряд русских живописцев этих лет, – автопортрета «За туалетом», характеризующего эпоху своего создания с такой же точностью, как «Девушка, освещенная солнцем» Серова – вторую половину восьмидесятых годов XIX столетия, а «Купание красного коня» Петрова-Водкина – начало 1910-х годов.

Этот автопортрет и сейчас вызывает у зрителей такое же восхищение, как во время первого появления на публике на VII выставке Союза русских художников. Более полувека спустя Зинаида Евгеньевна Серебрякова писала искусствоведу В. П. Лапшину об обстоятельствах его создания: «В этот год (1909. – А. Р.) я решила остаться подольше в нашем имении и не уезжать в Петербург – как обычно, в сентябре. Муж мой Борис Анатольевич был “на изысканиях” в Северной Сибири – обещал приехать на Рождество в “деревню” и вместе вернуться с двумя детьми (сыновьями Женей и Шурой. – А. Р.) в Петербург. Зима наступила ранняя и снежная – весь наш сад, и поля, и дороги занесло снегом, “моделей” из крестьян нельзя уж было получить. Тема “автопортрета” у всех художников самая обычная… Думаю, что и “За туалетом” я рисовала недолго – так как в молодости я рисовала очень быстро» [40]. Другие детали мы узнаем из ее письма, отправленного тогда же А. Н. Савинову: «Я решила остаться… на “хуторе” – в имении моего мужа (рядом с Нескучным), где дом был маленький и его можно было протопить зимой легче, чем большие высокие комнаты Нескучного. <…> Я начала рисовать себя в зеркале и забавлялась изобразить всякую мелочь на “туалете”» [41]. Так бесхитростно и скромно рассказывает Зинаида Евгеньевна о рождении одного из самых значительных и «концептуальных» своих произведений.

Обычно живописцы, работая над автопортретом, особенно не лишенным элементов обстановки, изображают себя перед мольбертом, с палитрой и кистями в руках. Так случится и с Серебряковой в послереволюционные «петроградские» и «парижские» времена, когда единственным содержанием ее одинокой и трудной жизни будет живопись и еще раз живопись. Здесь же перед зрителем возникает нечто большее, чем обычный автопортрет; это рассказывающая о счастливой юности картина, которую можно было бы назвать «Зимнее утро», что с поэтическим проникновением подчеркнул Ефим Дорош, пожалуй, лучше всех писавших о ней передавший – через полвека – ее очарование: «Всякий раз, когда мне случается стоять перед картиной, любоваться большеглазой и большеротой девушкой в зеркале, освещенной чистым и ровным утренним зимним светом, отраженным от выпавшего снега, на мысль неизменно приходило, как однажды, проснувшись рано…

В окно увидела Татьяна

Поутру забелевший двор,

Куртины, кровли и забор,

На стеклах легкие узоры,

Деревья в зимнем серебре,

Сорок веселых на дворе

И мягко устланные горы

Зимы блистательным ковром,

Все ярко, все бело кругом».

Дорош признается: «При этом я думал не столько о Татьяне Лариной, сколько о Пушкине, первым открывшем деревенскую Россию – поэзию ее повседневного бытия… Девушка с Автопортрета вот так по-пушкински свежо и ясно видит лежащий за окнами ее светлой комнаты деревенский мир, мало изменившийся за те восемь десятков лет, что отделяют “Евгения Онегина” от этой картины» [42]. Безусловно, глубоко справедливо и тонко прочувствовано сопоставление этой полной свежести, искренней картины с поэтикой «божественного» Пушкина – самой большой литературной любви Серебряковой от юных лет до глубокой старости; сопоставление, которое должно было глубоко ее порадовать.

Е. Дорош, конечно, прав в том, что «деревенский мир» с пушкинских времен до начала XX века внешне изменился сравнительно мало. Но решительно переменились за это время общественные обстоятельства, с одной стороны, и содержательные и стилевые аспекты живописи – с другой. И молодая художница показала себя в первой значительной работе живописцем сугубо современным, хотя и далеким от новаторских левых течений, но прекрасно воспринявшим и по-своему претворившим в собственном творчестве достижения русской и западной живописи конца XIX – начала XX века.

Косвенное дорошевское сравнение Серебряковой на автопортрете с пушкинской Татьяной, конечно, не случайно: так непосредственно прелестен образ, так веет от него чистотой и очарованием юности – от огромных продолговатых глаз, свежего, слегка улыбающегося рта, чуть скуластого, сужающегося к подбородку лица, густых темных волос, грациозного и очень естественного движения обнаженных рук, белизны лифа. Необычайно гармонирует с фигурой юной женщины на первом плане фон – белая стена более чем скромной комнаты, таз и кувшин умывальника. Только, наверное, в этом автопортрете счастье молодости и непосредственная радость жизни ощущаются куда больше, чем в душевном состоянии и облике пушкинской Татьяны. И, может быть, самая главная и наиболее привлекающая зрителя его черта – это «простая красота», которая «есть во всем». По словам Д. В. Сарабьянова, в этом автопортрете-картине «…естественная красота жизни, существующая как бы сама по себе, становится своеобразным эстетическим критерием, определяя позицию художницы, ее взгляд и на себя, и на все окружающее» [43].

Серебрякова пишет – хотя это и звучит в первый момент парадоксально – не себя, а свое отражение в зеркале. Это «существование как отражение» служит ей (может быть, совершенно подсознательно) своеобразной «защитой», границей между собой и зрителями, существование которой особенно характерно для целомудренной и скромной Серебряковой – человека и живописца. Кроме того, изображение уже ограничено своеобразной рамой – написанным ею обрамлением зеркала, что, безусловно, сразу же придает портрету элемент картинности. С искренним увлечением написан отраженный в зеркале незатейливый натюрморт («я забавлялась изобразить всякую мелочь на “туалете”»): флакон духов, булавки, платочки, бусы и свеча в подсвечнике – кстати, единственный предмет, изображенный дважды, «в натуре» и в отражении. Этот милый и наивный натюрморт окажется предшественником множества превосходных натюрмортов художницы, созданных в зрелый период ее творчества.

Автопортрет не только необычен, даже неожидан, но и очень современен, хотя написан, казалось бы, в привычной для Серебряковой чисто реалистической манере. Глядя на него, ясно ощущаешь, что художница чутко воспринимала и перерабатывала – скорее всего, чисто интуитивно – впечатления не только от классической, но и от современной ей живописи, как западной, так и русской, и особенно портретной живописи Валентина Серова, к которому она относилась с подлинным почитанием. Можно даже с полным правом утверждать, что «За туалетом» – одна из вершин русского модерна или, как его часто именовали в те годы, Нового стиля, Art Nouveauво французском варианте или Yugendstilв немецком. (Необходимо различать термины «модерн» и «модернизм»; последний применяется обычно к новаторскому, «левому» искусству XX столетия, к искусству авангарда, и обнимает множество его течений.)

Модерн – стиль, пришедший в Россию из Западной Европы в начале девяностых годов и расцветший, особенно в архитектуре и прикладном искусстве, к середине 1900-х, – наложил свой отпечаток на творчество таких крупных русских живописцев, как М. Врубель, В. Серов, К. Коровин, М. Нестеров, ранний В. Кандинский, а среди «мирискусников» – Л. Бакст, К. Сомов, А. Бенуа. Более того, они сами стали создателями модерна в России в эпоху, которую в Германии называют Jahrhundertwende– «поворот столетий», что точнее определяет движение и характер времени, чем французское Fin de siecle(«конец века»). Это был первый стиль Нового времени, отказавшийся, по меткому выражению Д. Сарабьянова, от прямого диалога с натурой. Модерн возвел в принцип условность, остроту и парадоксальность изображения; включил в свою иконографию миф, сказку, мечту, темы света и тьмы, добра и зла, возвышенной любви и вожделения; стремился к синтезу искусств, к замене станковой картины панно и росписью, к широчайшему использованию орнамента.

Все это на первый взгляд имеет мало отношения к живописи Серебряковой, ясной и жизненно правдивой в своей основе. Однако именно автопортрет «За туалетом» неопровержимо и убедительно доказывает, что в решительно захватившем в эти годы часть русской живописи модерне (уже, впрочем, оттесняемом ко времени написания автопортрета новыми, более «революционными» исканиями и течениями) характерные его содержательные и стилевые особенности зачастую органически соединялись «с реализмом и чертами импрессионизма» [44]. В творчестве Серебряковой – и особенно в автопортрете «За туалетом» – мы встречаемся как раз со слиянием реалистического взгляда на мир (причем принципиально реалистического, что характерно для всего ее мироощущения) с несомненными и весьма существенными и даже типичными для произведений модерна чертами.

Недаром Е. Е. Лансере в письме К. А. Сомову, сравнивая это произведение с более ранними работами сестры, дает ему очень точное определение: «Вещь несравнимо значительнее – полукартина, полуавтопортрет, маслом, почти в натуру: дама deshabillee (в домашнем, утреннем платье, полуодетая, фр. – А. Р.) расчесывает себе волосы, автор себя видит в зеркале, так что часть предметов на первом плане повторяется вдвойне (свечи). Все очень просто, все точная копия натуры, но вместе с тем Шура (Александр Бенуа. – А. Р.) находит, что в ней есть “стиль”» [45](имеются в виду, несомненно, стилевые особенности модерна). Эта «зеркальность», отраженность изображаемого, двойная – хотя в данном случае непреднамеренная, подсознательная – отстраненность его от зрителя, пребывание модели и окружающего ее предметного мира, по выражению Д. Сарабьянова, «на грани посюстороннего и потустороннего бытия» [46]является одним из излюбленных приемов модерна. Еще более показательны ритмизованность решения картины и характерная для модерна «остановленность» действия во времени. И вместе с тем живая – и живительная – непосредственность видения решительно отличает «За туалетом» от таких, например, произведений, как «Ужин» Л. Бакста и его же портрет Зинаиды Гиппиус, где на первый план выступают стилевые поиски и изыски, делающие эти безусловно прекрасные работы типичными образцами чистого, «беспримесного» модерна. Серебрякова, как уже говорилось, воплотила в этом автопортрете некоторые черты стиля совершенно интуитивно, будучи чрезвычайно чуткой художественной натурой. Модерн – и это одна из его особенностей – широко предоставлял художнику «право на разновариантные стилизации» [47], не принуждая его менять органически присущий ему взгляд на мир; это дало Серебряковой возможность свободно (по всей вероятности, совершенно безотчетно, но тем более естественно) использовать элементы стиля, обогатившие ее произведение, сделавшие его интересным и привлекательным.