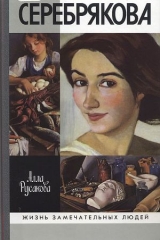

Текст книги "Зинаида Серебрякова"

Автор книги: Алла Русакова

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)

Надо при этом иметь в виду, что судьба бедной Катиши была, в общем, куда менее счастливой и куда менее «ровной», нежели судьба старшей сестры. Она вышла замуж по любви за несколько месяцев до замужества Камиши. Вышла за молодого, талантливейшего и вскоре ставшего знаменитым скульптора Евгения Александровича Лансере, и этот «роман Кати и Жени», начавшийся летом 1874 г., продолжался до самой гробовой доски Жени, случившейся в феврале 1886 г. Катя, которой в момент смерти мужа было всего 36 лет и которая по-прежнему была прелестной, осталась верной ему до конца своей жизни. Она отвергла несколько предложений, из коих одно, во всяком случае, представлялось для всех окружающих вполне желательным. Сказать, однако же, чтобы роман Кати и Жени был счастливым, тоже нельзя. Евгений Лансере был с самого начала «обреченным» человеком, в нем еще в конце 70-х годов обнаружился туберкулез, и страшная эта болезнь вслед за тем только ухудшалась и взяла наконец верх над его хрупким организмом. Самый характер Жени был тяжелым, и существование с ним было нелегким. Насколько я любил своего английского зятя Мата [181], настолько я недолюбливал своего «французского» зятя, настолько меня все в нем коробило – и его едкая насмешливость, и его бурные вспышки, и его состояние непрерывной раздражительности. Иначе как в каком-то ироническом тоне он ни к кому не обращался, и даже в отношении горячо и нежно любимой жены он редко менял свой «хронически-злобный тон». Тут многое было от болезни, но многое и оттого, что он сознавал, что он недостаточно оценен как художник, что он по рукам связан заботой о благосостоянии своей семьи, что он находится в своего рода порабощении у бронзовщика Шопена, заставляющего его пробавляться мелкими вещицами и не позволявшего ему развернуться.

Только постепенно, по мере роста своей известности, Лансере стал избавляться от этой кабалы, и в последние два-три года жизни он стал диктовать Шопену свою художественную волю. Но произошло это тогда, когда чувство обреченности уже ни на минуту не оставляло его и исчезла всякая надежда, что он успеет себя показать вполне достойным образом.

Можно считать, что Лансере, внук застрявшего во время похода 1812 г. в русском плену француза и его жены, балтийской немки (баронессы Таубе), был таким же полноправным гражданином «Немецкой слободы», какими были мы, Бенуа, однако существенной разницей между нами и им был его пламенный русский национализм. От своего французского происхождения он не отказывался и даже ценил его, однако эта кровная симпатия к Франции была ничтожной в сравнении с боготворением России. И это боготворение России, распространенное на все славянство, являлось основой закадычной дружбы его с В. С. Россоловским [182], в котором, как в племяннике знаменитых славянофилов Аксаковых, эти чувства можно было считать вполне естественными. Лансере не скрывал в вопросах религии своего предпочтения православию. <…>

В общем, я видел в Жене Лансере врага, но года за два до его смерти это мое отношение к нему стало меняться – впрочем, в связи с изменением и его отношения ко мне. Пока он во мне видел одного из многочисленных ребят, бывавших у них в доме, я был для него незначительной величиной и скорее предметом той же ненависти, которую он питал к детям вообще, за исключением своих собственных. Не раз он разражался против меня криком и бранью, и это меня, пользовавшегося со стороны всех близких особой лаской и снисходительностью, не могло не возмущать. Но во время моего гощения в имении Лансере в 1884 г. (я считал, что гощу у своей сестры Кати, а вовсе не у «моего врага Жени») стала намечаться какая-то перемена в его отношении ко мне. Он по-прежнему придерживался иронического тона, и даже – в связи с моими тогдашними четырнадцатилетними романами – этот тон приобретал моментами и очень колючий, саркастический характер. Однако под этой иронией и под этим сарказмом стало обнаруживаться что-то вроде «любопытства», а затем, к концу моего пребывания, появилась даже и известная доля «симпатичного интереса». В течение же нашего следующего сожительства в том же Нескучном в 1885 г. это любопытство и этот интерес Жени ко мне обозначились в гораздо более отчетливой форме, да и с моей стороны лед начал таять, а при расставании с Женей в конце августа 1885 г. я был «почти в него влюблен». Я расставался с собеседником, который «понимал меня», а ведь в том возрасте такое понимание обусловливает всякие «виды влюбленности». Незаметно для себя и у меня стал меняться мой тон с Женей. Это теперь был тон «излияний и признаний», если даже Женя над чем-либо иногда подтрунивал, то в общем все же этот мой новый «тон» трогал его, человека крайне любопытного до всяких человеческих чувств.

<…> Когда я вызываю в памяти образ Жени Лансере, то я неизменно вижу его в зале дома в Нескучном, сидящим в глубоком кресле у самого окна и занятого отделкой очередной статуэтки, которую он ворочает в своей руке, то и дело протягивая к горящей маленькой стеклянной спиртовке металлический шпатель с кусочками воска на нем. У него, еще совсем молодого человека, на носу очки, да и весь он, исхудалый и согбенный, с совершенно прозрачными пальцами, казался глубоким стариком. Изредка его кашель приобретал раздирающий характер, и тогда Женя прерывал работу и прогуливался несколько минут по комнате, борясь изо всех сил с новыми приступами. И не странно ли, что тот же человек даже в этом своем последнем году жизни чувствовал себя днями настолько хорошо, что ходил купаться в студеной речке, протекавшей неподалеку от их имения, и мог совершать далекие объезды верхом своих поместий. Приказав подвести к крыльцу свою любимую кобылу Кабарду, он по-прежнему вскакивал на нее и выезжал за ворота с видом лихого черкеса. На черкеса он вообще походил потому, что неизменно и дома и в гостях носил полувосточный костюм, род застегивающейся на боку поддевки серого цвета, бархатные шаровары и татарские сапоги.

Наездником Е. А. Лансере был изумительным. Он буквально срастался с лошадью, и от этого соединения человека с лошадью получалось впечатление кентавра… Он и знал лошадь так, как никто. В малейших подробностях он знал как тело ее, ее костяк и ее мускулатуру, так и все ее повадки, самую душу лошади. Зато и лошадь в его присутствии становилась точно более осмысленной и какой-то наэлектризованной. Страстью к лошади объясняется и постоянное возвращение Лансере к конским сюжетам. Он превосходно знал и человеческую фигуру и без особого труда, как бы на лету подмечал всякую характерную особенность других животных: верблюдов, овец, коз, но «вполне по себе» чувствовал он себя, когда изображал лошадь, то одинокую, то в групповом соединении… Его большие группы, вроде араба, гонящего табун, или казаков у водопоя, быть может, сейчас не встретили бы прежнего восторга; ведь обязательным для скульптора считается теперь статичная ясность и простота очертаний. Однако если когда-либо эти требования будут, как все в области человеческих вкусов, изжиты, то я убежден, что именно эти группы Лансере будут почитаться своего рода художественными чудесами. Тогда будет понята та труднейшая задача, которую ставил себе художник, и восторг будет вызывать то, с какой легкостью, с каким знанием и вкусом эта задача бывала им решена. Лансере-отец еще ждет своей настоящей оценки.

После смерти бедного Жени, который скончался у себя в Нескучном в 1886 г. в самое глухое зимнее время и который был похоронен у церкви, стоявшей насупротив барского дома, жизнь моей сестры получила совсем другой характер. Со своими шестью детьми, из которых младшей дочери было около двух лет, она осенью того же 1886 г. переехала в Петербург и поселилась с нами в родительской квартире. Всем пришлось потесниться, однако квартира была достаточно просторной, чтобы это стало кому-либо в тягость. Более всего, разумеется, добровольно «пострадали» наши родители, которые перевели свою спальню в последнюю в ряду анфилады узкую комнату, в которой стояла ванна. В ней было так тесно, что двухспальную кровать пришлось поставить вдоль стены. Но едва ли папа и мама действительно страдали от этого. Они к тому же были приучены к такому уплотнению, так как во время периодических вселений к нам внуков из-за разных детских болезней и для изоляции «еще не больных» папа и мама то и дело переезжали из одной спальни в другую. Что же касается меня, то я только мог радоваться такому прибавлению наших сожителей, тем более, что моя прелестная комната продолжала оставаться в полном моем распоряжении. Я особенно был доволен тем, что под одной крышей со мной теперь оказался мой любимый племянник Женя или Женяка Лансере, очень рано начавший обнаруживать необычайное художественное дарование. Беседы с этим очаровательным, нежным и в то же время исполненным внутреннего горения отроком постепенно стали превращаться для меня из мимолетных развлечений в какую-то необходимость. Когда я возвращался из гимназии или с прогулки, мне было приятно, что я сейчас увижу Женяку, что мы будем с ним вместе читать, о чем-либо рассуждать, что-либо рассматривать. Большое удовлетворение мне доставляло и то, что я при этом мог давать волю своим педагогическим наклонностям, что я как бы могу «воспитывать» своего племянника, помогать ему стать художником. Вероятно, художественное поприще Женя выбрал бы и без моей помощи, просто в силу дарованного ему Богом таланта, но в чем-то я все же, думается, ему помог. Постепенно, с годами в наши беседы стал втягиваться и младший брат Жени Коля, мальчик совершенно исключительной доброты и усердия. Он больше всего был похож на своего деда, на моего отца, и как-то совершенно естественно вышло так, что именно он избрал деятельность Николая Леонтьевича – архитектуру, в которой он выказал впоследствии и определенное дарование, и исключительную культурность. Эти «ученики» мои делают и продолжают делать мне, как их вдохновителю и первому руководителю, много чести.

Но не только этими двумя членами семьи Лансере обогатилось русское искусство; младшая дочь Кати – Зина оказалась обладательницей совершенно исключительного дара. <…>

Судьба Кати, и сначала-то не вполне благополучная, приняла к концу жизни драматический оттенок, в силу всех, почти стихийных обстоятельств, которые были вызваны войной и революцией. До этих злополучных дней она, окруженная детьми и внуками, не знала нужды, и если ее дом и отличался большей скромностью, нежели дома ее родственников, то это исключительно в силу как раз ее личного тяготения к какой-то тени. Но большевистская революция, застигшая ее во время ее пребывания в деревне, заставила ее покинуть Нескучное, а вскоре после того, как отвоевали обратно Украину, самая эта прекрасная усадьба была вместе с ее вековым парком сожжена. У Кати, как и у всех нас, не оказалось ни гроша, и она погибла бы, если бы не спасли ее дети и особенно не расстававшаяся с матерью и после своего замужества, во время революции овдовевшая Зина Серебрякова.

В 1920 году общими стараниями родственников удалось их обеих и малолетних детей Зины переправить обратно из Харькова в Петербург, а в Петербурге поселить в той самой квартире нашего прародительского дома, в котором Катя родилась и провела первые двадцать четыре года своей жизни. Здесь, на улице Глинки, она и кончила свой век – но, Боже, в каких печальных условиях. Сначала ей была предоставлена вся квартира с ее 12 окнами на улицу. Это было возможно, пока население Петербурга, рассеявшееся в острые годы разрухи по провинции, не вернулось восвояси. Когда же стала ощущаться нужда в помещениях, то и квартиру Кати стали постепенно заселять. Первые такие уплотнения произошли еще по инициативе и по выбору ее самой: менее нужные ей комнаты были предоставлены знакомым и приятным людям, но затем (и особенно после переселения в Париж Зинаиды Серебряковой и двух ее детей) в пустующие комнаты въехали совершенно чужие и уже вовсе неприятные люди «новейшей формации». Бедная наша родительская квартира, свидетельница столь счастливых былых времен, превратилась в какое-то дикое сожительство разнородных элементов. В одной из комнат доживала свой век полуслепая, а в последние месяцы и вовсе ослепшая Катенька, при этом кухня и «удобства» были общими, а духовная атмосфера квартиры была отравлена всякими доносами и интригами. То самое существо, которое резвушкой-девочкой носилось по этим комнатам, которая в подвенечном платье принимала в 1875 году поздравления бесчисленных родственников и знакомых, кончала в этой атмосфере свой долгий век. Напрасно Зина предпринимала из Парижа всякие меры, чтобы вывезти сюда свою мать и двух оставшихся с нею детей, советская власть, по совершенно необъяснимым причинам, отказывала ей в этом. Спрашивается, какие соображения, какие опасения могли ее заставлять насильно держать безобидную, никогда ни в чем политическом не участвовавшую восьмидесятилетнюю больную старуху? Смерть, наконец, избавила бедную Катеньку от дальнейшего мучительства, и надо думать, что, освободившись от рая, уготовленного русским людям фанатиками-утопистами, она теперь отдыхает в подлинном раю, который она вполне заслужила.

(Бенуа А.Мои воспоминания: В 5 кн. 2-е изд. М., 1990. Кн. 1.Ч. 1. С. 81–86)

Т. Б. Серебрякова

Детство Зинаиды Серебряковой

Когда я беру в руки альбомчик, куда моя бабушка вклеивала детские рисунки своей дочери, будущей художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой, я вспоминаю ее рассказы о детях и их жизни. Многое из того, что окружало в ранние годы мою маму, несмотря на изменившиеся условия жизни, бытовало и в моем детстве.

Дед по матери, Евгений Александрович Лансере, был скульптором, прекрасным мастером мелкой пластики. Особенно он любил изображать лошадей. Его искусство, искреннее, наполненное любовью к человеку и природе, и теперь приносит радость людям. Он умер рано, в 39 лет, но влияние его личности, взглядов на искусство сказалось на всех детях, особенно на тех, кто стал художником.

Мать Зинаиды Евгеньевны, Екатерина Николаевна Лансере, тоже любила рисовать и посещала класс рисунка в Академии художеств, где занималась у знаменитого педагога П. Чистякова. Помню ее очень хорошие копии с Греза и портреты, написанные маслом. Выйдя замуж, Екатерина Николаевна оставила регулярные занятия искусством. Но многочисленные домашние заботы не убили в ней интереса и любви к искусству, и дома она продолжала рисовать. Овдовев в 36 лет, она сумела вырастить и воспитать двух сыновей и четырех дочерей. Трое из них стали художниками. Старший сын, Евгений, – живописцем-монументалистом и графиком, второй, Николай, – архитектором. Младшая дочь, Зинаида, – это моя мать, о которой и идет речь.

Дети росли в атмосфере, благотворно влиявшей на развитие их художественных вкусов. После смерти мужа Е. Н. Лансере вернулась с ними в отчий дом – в семью архитектора Николая Леонтьевича Бенуа. Здесь в это время рос ее младший брат – Александр. Разница между сестрой и братом была в 20 лет, и «дядя Шура» стал старшим товарищем ее сыновьям, так же, как и его друзья по гимназии и университету. Среди них многие потом стали известными художниками и критиками. В доме постоянно бывали люди, связанные с искусством. Дети вместе со взрослыми были в курсе современной художественной жизни, посещали выставки, после чего всегда шел живой обмен впечатлениями.

Н. Л. Бенуа любил и ценил искусство. В его квартире в Петербурге висели картины французских и итальянских мастеров, а кабинет был полон книг со множеством гравюр, которые давались детям для рассматривания, – так с юных лет, исподволь, изучалась история искусств, воспитывалось чувство прекрасного. Любовь деда к классической школе живописи и унаследованная от отца привязанность к натуре создали, мне кажется, удивительно гармоничный синтез художественных пристрастий Зинаиды Серебряковой.

Жизнь в Петербурге давала возможность посещать музеи и видеть шедевры живописи в подлинниках. С детства маме были знакомы залы Эрмитажа и Русского музея. Она ходила туда по многу раз, смотрела, думала и наслаждалась увиденным глубоко и искренне. В тихих и торжественных залах Эрмитажа Рубенс, Рембрандт, Ван Дейк, Тициан, Рафаэль и Леонардо да Винчи производили неизгладимое впечатление, а «маленькие голландцы» восхищали необычайным мастерством передачи шелка, бархата и кружев, любовью к простому быту людей.

В Русском музее, кроме огромных полотен Брюллова и Бруни, Сурикова и Репина, внимание будущей художницы останавливалось на портретах Левицкого, Рокотова, Боровиковского, на скромных полотнах Федотова. Одним из любимых художников стал Венецианов. Он был близок ей своим поэтическим, любовным отношением к жизни крестьян и природе русской деревни.

С ранних лет началось знакомство с литературой. Пушкин до конца жизни остается любимым поэтом мамы. В ее мастерской всегда висела репродукция с тропининского портрета Пушкина. Его философия, мир творчества, широта взглядов, требовательность к себе – все ей дорого. Когда маме было почти 83 года, она цитировала по памяти стихотворение «Поэту»:

…Дорогою свободной

Иди, куда влечет тебя свободный ум,

Усовершенствуя плоды любимых дум,

Не требуя наград за подвиг благородный.

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;

Всех строже оценить умеешь ты свой труд.

Ты им доволен ли, взыскательный художник?

Доволен? Так пускай толпа его бранит

И плюет на алтарь, где твой огонь горит…

«Ты сам свой высший суд» – вот то, что она исповедовала. Будучи до болезненности скромной и требовательной к себе, она ежедневно работала. Вставала рано, не позднее 7 часов утра, закрывалась в мастерской или уходила на этюды. Мама всегда была недовольна собой. <…>

Но не только городские впечатления и посещения музеев формировали характер, воспитывали отношение к жизни и творчеству будущей художницы. На лето семья выезжала в Курскую губернию, в деревню Нескучное. Здесь девочку окружала прекрасная природа. Большая аллея серебристых тополей шла от дома к полям, узкая дорожка спускалась к речке Муромке, а по бокам аллеи были фруктовый сад и пруд. Широкие просторы открывались глазу за оградой палисадника. Поля, где зеленя чередовались с пашней, лугами, очень нравились маме, и она много раз писала их – и в юности, и будучи уже взрослой. В начале лета стригли овец. Свет в овчарню проникал через открытую дверь и создавал необычную картину. Сохранились наброски, по которым мама собиралась создать большое произведение.

Мама часто рисовала нескучненских крестьян. Она ценила красивый склад их фигур, красоту лиц. Они изображены в картинах «Беление холста», «Жатва», «Обед». После того, как мама побывала в Марокко, где рисовала марокканцев на улицах, на базаре, в домах, она говорила: «Мне арабы напомнили нескучненских крестьян; у них то же чувство достоинства, та же человеческая гордость и свободолюбие».

Деревенская жизнь, природа, где родилась и росла художница, где научилась видеть и любить прекрасное, помогли формированию личности и дали любимую тему ее искусству.

Рисовать Зина Лансере начала очень рано. Это не удивительно – ведь все, кто окружал ее в доме, рисовали. Это было естественным занятием, которое никто не считал необыкновенным. Ко дню рождения деда или матери дети готовили подарки: учили тайно от взрослых стихи, переписывали их на лист бумаги и украшали рисунками – виньетками и иллюстрациями. Писали друг другу письма, тоже сопровождали их рисунками. Кроме старших братьев Жени и Коли, рано начавших занятия искусством, сестра мамы, Маня, тоже любила рисовать. Сохранились крошечные альбомчики, в которые сестры очень тщательно срисовывали иллюстрации из детских журналов. Раскрашивали рисунки акварелью. Думаю, что маленький размер альбомов заставлял особенно внимательно относиться к композиции и тонкости рисунка. <…>

Помню, как бережно хранили каждый лист бумаги, как аккуратно обращались с красками и кистями в нашем доме. Наброски делались на самой дешевой бумаге. Если оставались где-то начатые листы, их переворачивали и использовали для другого рисунка.

Уже в 11–13 лет у юной художницы вырабатывалось свое отношение к окружающему миру. Вот рисунки и акварели Зины Лансере, помеченные 1895–1897 годами. Они сделаны с натуры. Это домашние сценки – мама что-то шьет, сестра делает уроки, дворник, прохожий, дама с собачкой и, конечно, впечатления от гимназической жизни – директриса, классные дамы, соученицы, скрипач на уроке танцев, священники.

Некоторые работы подписаны самой Зиной с датами и комментариями, на других – пометки, сделанные рукой бабушки. На многих Зина пишет «худо» или «очень худо». Это уже пометки человека, требовательного к себе, свидетельствующие о стремлении добиваться лучшего. Важно то, что во многих набросках точно подмечены характеры, детали, движения людей, есть желание передать индивидуальность. Они полны юмора, иронии, но в каждом присутствует любовь к жизни, к людям.

Вероятно, бабушка оценила эти свойства в работах младшей дочери и собирала ее рисунки, надеясь, что в будущем они пригодятся. Спасибо ей за это!

С детства мама не расставалась с альбомом и при любой возможности старалась делать наброски. «Когда делаешь наброски, то запоминаешь увиденное лучше, фиксируешь все крепче в памяти, и это остается надолго», – говорила она.

В своих ранних зарисовках она делала пометки цвета на облаках, на воде, на фигурах, и это, безусловно, помогало лучше запомнить увиденное. Наброски у художников подобны записным книжкам писателей. В них накапливается багаж, позднее они помогают восстановить в памяти увиденное, использовать в дальнейшей работе.

Есть и еще один альбом. Лето 1897 года. Это наброски, сделанные в 12–13 лет. Мы видим все, что окружает девочку: «Обед в Шмецке» (так называлось дачное местечко на берегу Финского залива), купанье сестер и то, как они одеваются, отдыхают, мостки, где стирают белье, хозяйские дети, дом, где они жили; целые сценки, например, «Катанье на гигантских шагах», где можно узнать бабушку и сестер; и, наконец, акварель «Автопортрет с яблоком». На этом же листе попытка нарисовать руку. Хотя автопортрет еще очень неумело сделан, но как легко узнать в нем ту, которая потом создаст «За туалетом», «Пьеро», «Со свечой», «В белой кофточке».

Не все эти работы являются «автопортретами» в собственном смысле слова, но везде можно узнать лицо автора. Маме нужна была модель, а разве не самая послушная и терпеливая модель, которая всегда рядом, – это сама художница?

Уже в детстве воспитывалась наблюдательность, которая всегда помогала в работе художницы. Некоторые ее рисунки почти карикатурны, но только «почти», так как не столько шаржируют типы, сколько просто подчеркивают, заостряют их индивидуальные черты. Девочка схватывает и всегда точно передает основную, главную особенность изображаемого. В рисунках видно и осмысленное желание сосредоточить внимание на внутреннем содержании. Ни в одном из рисунков нет лишних деталей, нет внешнего любования формой. Все они правдивы и очень характерны. Многое из того, что было свойственно ранним рисункам Зинаиды Серебряковой, получило развитие в ее дальнейшем творчестве, приобрело завершенность и законченность под рукой опытного мастера в больших композициях. Детские рисунки и зрелые работы художницы отличались искренностью и добротой.

Любовь к природе, к людям она сохранила до глубокой старости. Это помогало ей переносить все трудности, которые неизбежны в жизни каждого человека. Задачей и смыслом творчества Зинаида Серебрякова считала раскрытие того прекрасного, что нас окружает и чего многие, к сожалению, часто не замечают.

(Юный художник. 1981. № 3. С. 6–11)

А. Н. Бенуа. VII выставка «Союза»

Зинаида Серебрякова выставляет в первый раз, и я вовсе не хочу по этим опытам делать заключение об ее силах и ее возможностях. Допускаю, что она также обманет, как обманывали многие художественные женщины, из которых некоторые обладали исключительными дарованиями. Для того, чтобы удержаться на высотах искусства, нужно много такого, что вообще недоступно женщине – супруге и матери семейства. Но оставим будущее. Ныне она подарила русскую публику таким прекрасным даром, такой «улыбкой во весь рот», что нельзя не благодарить ее. Если картина Водкина – самая значительная, продуманная и отделанная картина за этот год [183], то автопортрет Серебряковой – несомненно, самая приятная, самая радостная вещь [184]. Там страдания ума, усилия рассудка, большое мастерство, большая строгость, большой подвиг. Здесь полная непосредственность и простота, истинный художественный темперамент. Что-то звонкое, молодое, смеющееся, солнечное и ясное, что-то абсолютно художественное, и я должен сознаться, что эта сияющая жизненность мне ближе и отраднее, нежели та холодная мысль о жизни.

Тема самая простая, и даже как-то нет темы. Жила молодая женщина в глубокой деревенской глуши, в убогой хуторской обстановке, и не было ей другой радости, другого эстетического наслаждения в зимние дни, отрывавшие ее от всего мира, как видеть свое молодое, веселое лицо в зеркале, как видеть игру своих обнаженных рук с гребнем и с гривой волос. Я слышал, как некоторые провинциальнейшие петербургские дамы, стоя перед этим портретом, уверяли друг друга, что изображенная особа «наверно вроде Тарновской» [185]. Но на самом деле, мне особенно мило в этом портрете именно то, что в нем нет никакого «демонизма», ставшего за последнее время прямо уличной пошлостью. Даже известная чувственность, заключенная в этом изображении – самого невинного, непосредственного свойства. Есть что-то ребяческое в этом боковом взгляде «лесной нимфы», что-то игривое, веселое, что окончательно не вяжется с представлением о больной героине «славянской трагедии».

И как самое лицо, так и все в этой картине, юно и свежо. Мне почему-то весело, когда я гляжу на все «околичности», старательно изображенные г-жой Серебряковой: на светлую комнату, на белый, простенький cache-corset, на медные, самые обыденные шандалы, на сверкающие грошовые булавки, воткнутые в подушку, на коллекцию духов и всякой дамской всячины, что расставлена на туалетном столе и что еще отражается в зеркале.

Вещи все уродливые и дрянные. Здесь нет и следа какой-либо модернистской утонченности. Но простая и даже пошлая жизненная обстановка в освещении молодости становится прелестной и радостной, тот набор дешевых и дрянных вещей на первом плане превращается в какой-то фантастический цветник, в какие-то искрящиеся букеты волшебных драгоценностей.

Другие произведения Серебряковой – дальнейшие комментарии к ее таланту и к ее искусству [186]. Все они поражают жизненностью, простотой и прирожденным мастерством. И они все веселые, бодрые и молодые. Вот деревенская комната с зимним видом, светящимся в двух оконцах, с двумя белыми, жмущимися к стенам кроватями. Опять полная простота, почти убожество, почти тоска и уныние, и все же счастьем жизни веет от этой комнаты, и в ней ведет свою игру, резвится и смеется ласковая молодость. Дарование Серебряковой удивительно экспрессивно (да простят мне это старомодное выражение). Она ничего не «хочет сказать», она не задается ни передачей настроения, ни красочными проблемами: это gesunder Naturalismus (здоровый натурализм, нем. – А. Р.)во всей своей беспритязательной простоте. И в то же время это бесконечно большее, нежели совершенное фотографирование внешнего мира. И деревенские парни, и студенты, и комнаты, и поля – все у Серебряковой выходит ярким, живущим своей жизнью и милым. Хотелось бы, чтобы этот художник дал нам еще многое, чтобы Серебрякова сохранила эту способность просто и весело относиться ко всему. Хотелось бы, чтобы на ее долю выпал такой успех, который не спутал бы ее молодого дарования и который дал бы ей возможность такими же простыми глазами глядеть вокруг себя и передавать эту радующую ее видимость.

(Речь. 1910. 13 (26) марта. № 70)

Д. В. Сарабьянов. Об автопортретах Зинаиды Серебряковой

Нередко критики, желая похвалить художника-женщину, произносят сакраментальные слова о ее «мужской руке». Даже Александр Бенуа назвал работы Зинаиды Серебряковой «мужественными». Между тем мне кажется, что самое привлекательное в Серебряковой – ее женственность. Она проявляется в равной мере и в творчестве, и в жизненной линии, и во внешности художницы. Весь ее облик овеян чистотой раскрытой души, сиянием добрых глаз; ее чувства отмечены естественностью проявления; а помыслы, воплощенные в картинах, отражают ясность представления о человеческом назначении. Во всем этом есть простая красота. Сама художница словно переносит эти качества на весь окружающий мир. Естественная красота жизни, существующая как бы сама по себе, становится своеобразным эстетическим критерием, определяя позицию художницы, ее взгляд и на себя, и на все окружающее.

В этом отношении показателен интерес Серебряковой к жанру автопортрета, к которому она обращается чрезвычайно часто. Иногда его объясняют внешними обстоятельствами – желанием скоротать долгое зимнее время решением трудных задач, возникавшим перед мастером в процессе работы над картиной «За туалетом», отсутствием других моделей. Но дело, видимо, обстоит не так просто, если мы знаем о существовании доброго десятка других автопортретов и встречаем затем лицо и фигуру Серебряковой то в картине «Девушка со свечой», то в «Пьеро»; если мы знаем, что для купальщицы позировала сестра художницы, очень на нее похожая. Иной раз нам начинает казаться, что и в «Бане» – те же родные сестры, а может быть, и сама Серебрякова. И невольно возникает вопрос – не перешла ли художница грань приличия и не слишком ли часто она ставит себя на чье-то место. Этот вопрос оказывается неуместным перед лицом редкой скромности, которая была присуща Зинаиде Серебряковой. Она никогда не ставила свою личность в центр вселенной, не навязывала никому своих представлений о мире и своего образа жизни и уж наверняка не гордилась чертами своего лица или красотой фигуры. Автопортрет был для нее просто признаком собственного бытия в мире природы, людей, вещей – в мире равноценностей. Он был для художницы самым «близлежащим» фактом существования реальности.

Концепция автопортретов Серебряковой на удивление проста; она могла бы быть истолкована даже как простодушно наивная, если бы эта простота не выражала правду. Художница в 1910-е годы поразила современников именно потому, что они забыли, как можно выразить правду простыми словами и поступками, не прибегая к ухищрениям и уловкам. А она смогла это сделать – причем естественно, без натуги, без особых стараний. Ей надо было лишь постараться донести себя, не растерять того, что так просто было ей дано природой.