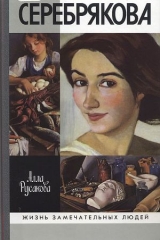

Текст книги "Зинаида Серебрякова"

Автор книги: Алла Русакова

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)

В начале 1919 года в нашу квартиру пришла женщина в кожаной тужурке, стриженая, и стала рассказывать об отце, о котором мы ничего не знали с осени 1917 года, когда расстались с ним в Петрограде. Оказалось, что отец живет в Москве, на Солянке, и работает по специальности – он был инженером-путейцем, занимался изыскательными работами, в частности по прокладке Сибирской железной дороги.

Оставив нас на попечение бабушки, мать уехала в Москву. Примерно через месяц она вернулась вместе с отцом, но отпуск ему был дан только на три дня, и почти все это время ушло на дорогу. Свидание с нами поэтому было очень коротким. Но после того, как мы распрощались, ночью раздался вдруг стук в дверь. Это был отец. Оказывается, в поезде он почувствовал боли в сердце, и спутники посоветовали ему вернуться домой. А на четырнадцатый день отец заболел сыпным тифом и скончался.

В конце 1920 года наша семья переехала в Петроград. <…> В Петрограде мы поселились на улице Глинки, в пустовавшей квартире, где когда-то жила семья маминого деда Николая Леонтьевича Бенуа и где прошло детство матери. Поселились в трех комнатах, поставили «буржуйку». В остальных комнатах приходилось ходить в пальто. Под мастерскую была отведена небольшая комната с балконом, ее легче было отапливать.

Вскоре в других комнатах поселились искусствовед С. Р. Эрнст и художник Д. Д. Бушен – неразлучные друзья, и оба страстные балетоманы. В этом же доме этажом выше жил Александр Николаевич Бенуа с семьей, а по другой лестнице – его брат Альберт Николаевич. В квартире Александра Николаевича жила и его дочь Анна вместе с мужем – художником Юрием Черкесовым и маленьким сыном Александром. Мама написала тогда портрет А. А. Черкесовой с сыном.

Над нами жил художник Н. А. Тырса. В этом же доме поселился и женившийся вскоре Николай Александрович Бенуа. Ежегодно Александр Бенуа устраивал детские елки и сам аккомпанировал на рояле выступлениям ребят. Затевались какие-то игры, переодевания. Мамиными руками шились специальные костюмы. «Катя в голубом под елкой», «Тата в маскарадном костюме», «В костюме Арлекина» – вот работы, в которых художница запечатлела нас на этих праздниках.

После революции двери дворцов и многих усадеб открылись для посетителей. Мы с матерью часто ходили то во дворец Юсуповых на Мойке, то в дом Бобринского, часто сопровождали маму в Эрмитаж. И всюду она рисовала.

В эти годы мама встречалась с художниками С. П. Яремичем, К. А. Сомовым, В. В. Воиновым, Г. С. Верейским, П. И. Нерадовским, О. Э. Бразом и другими.

Она получила разрешение бывать за кулисами бывшего Мариинского театра. Удивительно скромная ее маленькая фигурка по воскресеньям и средам (в дни балетных спектаклей) появлялась в балетных уборных, где она непрерывно делала наброски с одевающихся и гримирующихся артисток и подружилась со многими из них. Так родились композиции на тему одевающихся балерин и серии их портретов.

Дома у нас бывали танцовщицы. Мама купила балетные пачки, корсажи, трико, туфли – полное облачение балерины, и сама надевала его, принимая перед зеркалом те или иные позы, необходимые для задуманных ею композиций. Она любила и ценила Дега, но в своих работах, посвященных балету, шла своим путем, видела этот мир своими глазами.

Если в первые годы она работала в технике темперы, масла, то в 1921 году попробовала работать пастелью, к тому же в своеобразной, только ей присущей манере, используя пастозность наложения, легкую штриховку и растушевку. По плотности цвета, лаконичности и строгости рисунка эти произведения не уступают работам, исполненным маслом.

Маме было трудно содержать семью в шесть человек… Эти трудности и заставили ее в поисках заработка решиться на поездку в Париж. Мы с бабушкой остались в Ленинграде.

В Париже первое время мама скиталась по дешевым комнатам, ютилась у Александра Бенуа. Заказы были, но они не давали возможности надолго обеспечить семью.

Брат Шура и сестра Катя еще с детства проявляли большую склонность к рисованию и живописи, и мама решила, что им будет полезно попасть в Париж, тем более, что это облегчало и бабушкину миссию воспитания четырех детей. Так и случилось, что мои брат и сестра оказались с матерью во Франции. Другой мой брат – Женя учился в Архитектурном институте в Ленинграде, а я – в балетной школе. Мы были оторваны друг от друга, но все эти годы (за исключением лет войны, которая, как известно, началась для Франции раньше, чем у нас) не прекращали переписку.

И вот после тридцати шести лет разлуки я увиделась с мамой. Прошла целая жизнь, сложная, полная событий. <…> Мастерскую, где живут мама и Катя, я знала по акварели, присланной мне в письме. Все было в точности так, как изобразила Катя… Многие мамины работы, висящие в мастерской, были мне знакомы по фотографиям, и я с наслаждением стала их рассматривать. <…>

В первые годы жизни во Франции мама летом выезжала в деревню, на юг Франции, в Бретань, Швейцарию и, конечно, много рисовала. Но постепенно жизнь дорожала, здоровье оказалось подорванным, и все стало сложно. Как и на родине, художницу привлекали в этих поездках люди труда: крестьяне, рыбаки. <…> Единственным источником дохода являются у нее заказные портреты, она отдает их за гроши, боясь, по-видимому, потерять и этот скудный заработок.

Самые яркие и счастливые воспоминания за все эти годы, проведенные за рубежом, – это ее поездки в 1928 и 1932 годах в Марокко, где она нашла людей и природу, вдохновивших ее. Соприкосновение с этим сказочным миром заставило ее забыть все неприятности, она бродила по улицам Марракеша и Феса и рисовала, рисовала. <…> Когда мама привезла из Марокко свои картины в Париж и выставила их в частных галереях, они были отмечены печатью и имели большой успех. <…>

(Зинаида Серебрякова. Письма. Современники о художнице. М., 1987. С. 239–243)

Е. Б. Серебрякова о матери (в связи с открытием выставки произведений З. Е. Серебряковой в посольстве России в Париже в 1995 году)

Мама уехала из России и поселилась во Франции, в Париже, в 1924 году. Материально ей было очень тяжело. В 1925 году к ней приехал брат, в 1928 году – я. Двое других детей остались на попечении бабушки. Мы жили в тесной, плохонькой квартирке, в которой негде было поставить мольберт. Только в 1940 году с помощью русских друзей-художников мы смогли переехать в студию на Монпарнасе. До сих пор там все осталось по-прежнему.

Во Франции мама не пользовалась таким признанием, как в России. Мы жили благодаря заказным портретам. Они были известны благодаря своей красоте и верности натуре. Ее постоянными клиентами стали многие известные люди и друзья из русской эмиграции…

Мама постоянно рисовала портреты своих детей… В семейной, домашней жизни ее привлекала простота и непосредственность. Она рисовала нас в самых обыденных ситуациях: за столом, играми, чтением. Когда мы спали, наряжались. За разговором она могла быстро сделать набросок собеседника.

Мама написала множество автопортретов, так ей не надо было искать натурщицу. Ее знаменитый автопортрет «За туалетом» 1908 года (1909. – А. Р.) находится в Третьяковской галерее в Москве…

По нескольку недель мы жили во многих местах Франции: на юге, в Савойе, особенно часто ездили в Бретань. Мы всегда останавливались у местных жителей. Окружающие пейзажи и повседневная жизнь хозяев давали маме сюжеты для ее картин. Она нарисовала целую серию портретов бретонок в национальных головных уборах, натюрмортов, уличных сценок…

Любители живописи, такие, как барон Броуэр, помогали ей. Мама очень любила путешествовать, один коллекционер заказал ей серию картин из марокканской жизни [192]. Из этого путешествия она привезла марракешские пейзажи, портреты марокканцев. Ей нравилась экзотика, костюмы, лица марокканцев. Она любила бродить по рыночным улочкам…

Женские фигуры были любимым сюжетом маминых картин. В России ей позировали деревенские девушки, в Париже подружки, приходившие к матери поболтать за чашкой чая, потом оставались позировать ей, то не были профессиональные натурщицы, каких можно было найти на Монпарнасе, и, может быть, поэтому ее женские фигуры были особенно естественны и грациозны…

Мама всегда носила с собой карандаши, пастели и акварели. Гуляя по Парижу, мы останавливались, и она начинала рисовать: виды Люксембургского сада, Тюильри, делала наброски скульптур, детей. У нас множество папок с ее зарисовками, которые потом она использовала в ателье для своих композиций.

Она нарисовала целую серию картин, посвященных танцу, исходя из набросков и пастелей, сделанных прямо в театре. Мама очень любила театр и балет, и моя сестра училась тогда в балетной школе Мариинского театра.

(Alliance Russe. 1995. P. 16, 32, 34, 38, 102, 122)

А. Н. Бенуа. Художественные письма. По выставкам. Зинаида Серебрякова

Я чувствую известную неловкость, приступая к отзыву о выставке Зинаиды Серебряковой. Дело в том, что она мне приходится родной племянницей, а ведь об очень близких, если не в мемуарах, не полагается говорить, да еще в хвалебном тоне. Но что делать, если Серебрякова, несмотря на то, что она мне родственница, действительно один из самых замечательных русских художников нашего времени, и если ее искусство, с первых же ее шагов, меня очаровало, и если у меня сложилось в отношении его совершенно твердое, лишенное малейшей предвзятости убеждение, что это замечательное и прекрасное искусство? ответ простой: надо позабыть, что она моя племянница, что это та самая маленькая Зина Лансере, которая вместе со своими братьями и сестрами росла в нашем родительском доме, и «храбро» высказаться во всеуслышание о Зинаиде Серебряковой как о человеке постороннем.

Но вот Серебрякову не только мне, но и вообще всякому трудно принять за человека постороннего. В ее искусстве столько милой ласковой прелести, оно такое по существу близкое, оно так просто и прямо говорит сердцу и уму, что трудно быть вполне объективным, когда говоришь о нем. Оно слишком подкупает, слишком пленит. И сколько уж лет прошло с того дня, когда она всех поразила своим замечательным автопортретом, ставшим украшением Третьяковской галереи, а все еще искусство Серебряковой остается таким же свежим, непосредственным и подкупающим.

С тем же подкупающим мастерством она продолжает передавать живой блеск глаз, так же манит в ее передаче плотность, упругость и сияние тела, так же естественно красивы сочетания ее красок, с такой же классической легкостью ложатся мазки ее краски и штрихи пастели. И раньше никогда ни в чем у нее не было школьной рутины, нигде не сказывалось рабство готовых формул, и совершенно так же сейчас все искусство Серебряковой остается свободным; оно к тому же исполнено какого-то, я бы сказал, веселья, несомненно отражающего то состояние радостного возбуждения, в котором художница пребывает во время своей работы.

В этой черте сказывается как бы и некоторая «отсталость» Серебряковой, разумеется, отсталость в кавычках, ибо искусство Серебряковой слишком подлинное искусство, чтобы можно было прилагать к нему всерьез такие эпитеты. Действительно, в наши дни, после периода полной эмансипации, столь характерной для конца XIX и для начала XX века, внедрился деспотизм нового формализма. От художественного произведения теперь требуется как раз то, против чего больше всего ополчалась во всем мире (а у нас специально в «Мире искусства») художественная критика лет тридцать назад – требуется преднамеренность, требуется дисциплина раз принятой системы. Но зато как господство такой тирании успело уже надоесть и приесться. И до чего отрадно теперь иногда отдыхать на таком искусстве, как искусство Серебряковой, на явлениях, в которых царит прежняя милая свобода, в которых художник просто делится своим восторгом от красоты природы, когда он это делает с совершенным уменьем, с полным знанием своего дела.

Уменья, мастерства у Серебряковой полная мера. Но особая прелесть ее мастерства заключается в том, что и оно не лезет вперед, оно совершенно свободно. Оно сложилось свободно, вне затхлости академических классов; оно и сейчас, несмотря на полную свою зрелость, все так же свободно от педантизма и раз навсегда установленных приемов. Разумеется, картины Серебряковой можно сразу узнать среди тысяч других произведений живописи. Но это основано не на какой-либо «манере», а получается это фамильное сходство всех произведений между собой оттого, что каждое из них создано в одинаковом возбуждении, с одинаковым воодушевлением, и что сторона мастерства всюду подчинена стороне эмоциональной. Ну, а затем, как у каждого художника, у Серебряковой есть свои излюбленные комбинации в красках, в плетении линий, в композиции и в выборе точки. Но эти предилекции (предпочтения, от англ.predilection. – А. Р.) основаны на особенностях ее вкуса, а вовсе не на приверженности к каким-либо предписаниям, и менее всего – на желании кому-либо угодить.

Нынешняя выставка у Шарпантье подтверждает все сказанное. Она, пожалуй, менее полна, нежели те, которые художница устраивала в Париже за последние годы. Я жалею, что на ней меньше портретов (в детских и женских портретах Серебрякова не знает себе соперников), на ней почти нет работ масляными красками, она не выставила и декоративных композиций. Но отсутствие всего этого не мешает тому, чтобы выставленное производило внушительное впечатление. Серебрякова и на этот раз предстает перед нами во всей прелести своего искусства, и в целом ее выставка поражает разносторонностью.

Пленительная серия марокканских этюдов, и просто изумляешься, как в этих беглых набросках (производящих впечатление полной законченности) художница могла так точно и убедительно передать самую душу Востока. Одинаково убедительны как всевозможные типы, так и виды, в которых, правда, нет того «палящего солнца», которое является как бы чем-то обязательным во всех ориенталистских пейзажах, но в которых зато чувствуется веяние степного простора и суровой мощи Атласа. А сколько правды и своеобразной пряности в этих розовых улицах, в этих огромных базарах, в этих пестрых гетто, в толпах торгового люда, в группах зевак и апатичных гетер. Все это в целом du beau documentaire и в то же время de la beaute tout court. Люди такие живые, что кажется, точно входишь с ними в непосредственный контакт, точно лично знакомишься с ними.

И все же экзотике Серебряковой я предпочитаю ее Европу; впрочем, я и вообще предпочитаю милую родную Европу всему чужому! Как чудесно умеет передавать это «европейское» художница и тогда, когда она нас приводит в чудесный флорентийский сад, и тогда, когда мы с ней оказываемся на уютной площади провинциального Ассизи, и тогда, когда она нас знакомит с теми итальянскими доннами, прабабушки коих позировали Рафаэлю и Филиппо Липпи. И наконец, нагие фигуры Серебряковой (неужели нам никогда не избавиться от уродливого слова «ню»?), составившие в значительной степени ее славу, и действительно бесподобные. Это тоже Европа. В этих этюдах нагого женского тела живет не чувственность вообще, а нечто специфическое, знакомое нам из нашей же литературы, из нашей же музыки, из наших личных переживаний. Это поистине плоть от плоти нашей. Здесь та грация, та нега, та какая-то близость и домашность Эроса, которые все же заманчивее, тоньше, а подчас и коварнее, опаснее, нежели то, что обрел Гоген на Таити, и за поисками чего, вслед за Лоти, отправились искать по всему белому, желтому и черному свету блазированные, избаловавшиеся у себя дома европейцы.

(Последние новости. Париж, 1932. 10 декабря. № 4280)

В. Зеелер о выставке З. Е. и Е. Б. Серебряковых 1954 года в парижской мастерской на улице Кампань-Премьер

Хорошо, даже очень хорошо, хоть иногда принять «очистительную ванну». Она действует поразительно: становится как-то совсем «по себе», как будто даже немножко молодеешь, легче дышишь, веселее смотришь на мир Божий – не так уж все плохо, не одну скверну видишь… Есть и чему порадоваться, и на чем отдохнуть душе. Не одна же печаль и грусть заполняют всю жизнь. Много нехорошего, много и нудного, тусклого, но посмотришь на цветок распустившийся, на солнечный блик, на пичужку посвистывающую – и встряхнешься – а ведь жизнь совсем не плоха! Не так ли?

Вот живопись.

Ведь сколько в ней можно найти чудесного, но как же она и бьет сейчас, в это безвременье. Все эти «демонстрации», большие Салоны, «персональные» показы, все эти выверты и выкрутасы, все «поиски» и «новые пути» настолько отталкивают, даже отпугивают, что подчас не знаешь: глумление это неучей над тобой, или все это «взаправду»?

А сегодня «посчастливилось»: ушел, далеко ушел от всей скверны окружающей, окунулся в другой мир, мир света, цвета, краски играющей, солнечных переливов, красоты настоящей.

Счастлива семья Серебряковых. Конечно, и у нее все, как полагается в нашей жизни – есть и свои печали, дни темные, и заботы жизни не совсем подчас легкой, и все же счастлива семья эта обладанием дарованного ей, и щедро, таланта – всем троим: и матери, и дочери, и сыну.

Зинаида Серебрякова – сестра известного превосходного художника Евгения Лансере, дочь тоже хорошо известного не только в России скульптора Евгения Лансере, племянница Александра Бенуа. Екатерина и Александр Серебряковы – дочь и сын Зинаиды Серебряковой. Традиция семейная не нарушена: талант живописцев не погас, остался в семье.

Сейчас в большой, уютной, светлой мастерской и в смежной комнате мать и дочь Серебряковы устроили выставку своих «последних» работ. Творчество Зинаиды Серебряковой известно мне давно, еще по работам Марракеша. Помню выставку ее в галерее Бернгейма. Все полотна и картины были напоены жгучим африканским солнцем. Быстрые зарисовки всевозможных типов были полны такого естественного движения, такой полной жизни, что казалось – все эти африканцы просто переместились из знойной Африки сюда, в хмурый Париж.

Потом видел я ее детские портреты. Детский портрет кажется мне самым трудным. Ведь жизнь еще коснется этого маленького человечка, она даст много «отложений» на лице его, а к старости проложит и морщины, а пока это «что-то» такое еще не совсем «земное», такое пухлое, чистое, с такими ясными глазами, столько в лице этой ласковой призывной улыбки, что пойди, уложи все это на суровое полотно или на твердый картон… А Зинаида Серебрякова все это умела ухватить и так запечатлеть, что и на картоне улыбка оставалась такой же ласковой и теплой.

Замечательны детские портреты Зинаиды Серебряковой; а теперь, на этой выставке чудесные женские портреты: как композиция проста и как она действительно хороша. А глаза? Ведь не только вы на них смотрите, но и они глядят на вас. Живые портреты. Хороши и большие композиции «натюрмортов». Везде приятный, мягкий тон, и краска чистая.

Краска-то, ведь она тоже любит, чтобы с ней обращались умеючи, и с толком, и с любовью. А Зинаида Евгеньевна не только любит краску, но иногда и сама ее готовит, мелкомелко растирает, для ее же пользы: лучше ложится на полотно, крепче держится. Краска это тоже понимает!..

А вот и «вторая комната», для второй Серебряковой, для Екатерины Борисовны, для ее работ отданная. Сегодня она служит чистому искусству, вся нарядная, какая-то гордая от наполняющей ее красоты. А гордиться есть чем.

Я знал, что дочь тоже пишет, даже иногда, очень редко и неохотно она показывала мне свои акварели, которые заставляли удивляться какой-то виртуозной тонкости и чеканности рисунка. Я видел несколько и других работ ее: совсем маленьких, миниатюрных макет. В малюсенькой стеклянной коробочке умещались ею кусочки жизни: магазин шляп дамских с «товаром, покупательницей и продавщицей», даже с собачкой одной из дам; причем все платья были «последней моды», ну а товар, конечно, тоже самый «последний». Кружева, воланы, перья, кружевные оборки, шерстка на собачке – все изящно, красиво, все пригнано, сшито «по фигуре» – «на заказ». Или тройки на зимнем пейзаже… Нечто совсем фантастическое. Как рука, большая рука человека могла справляться с этими мельчайшими кусочками всяческого материала и создавать такую подлинную красоту?

Но все это были «случайные встречи», а сейчас я видел художника во весь его рост и сейчас я еще под впечатлением того искреннего удивления, какое вызвали во мне ее работы: и фрукты, и цветы, и пейзажи, интерьеры, и несколько макет-миниатюр.

Конечно, Екатерина Серебрякова совершенно законченный, очень талантливый художник. Она очень далека от «современных уклонов» живописи. У нее свой мир красок, свой мир творчества. Довольна ли она всем тем, что удалось ей взять у современного искусства, всем тем, чего она уже достигла? Думаю, что нет, и, может быть, этим объясняется ее «скрытность». Она достигла очень больших результатов, может быть, уже предельных, но она, как настоящий художник, стремится все к большему, от совершенного к совершеннейшему, от хорошего к лучшему. Настоящий художник, понимающий и любящий искусство, не может остановиться на полпути, на уже достигнутом, его все влечет вперед и вперед.

Может быть, мой «психологический анализ» не верен, может быть, я ошибаюсь, но в признании наличия у Екатерины Серебряковой большого таланта – ошибки нет. Вся ее живопись реалистична. У нее зоркий глаз, у нее много чутья в выборе того, что ей звучит, что ее пленяет и что ей дорого, но она владеет еще чем-то, что даже назвать я затрудняюсь. Это «нечто» – тоже особый дар, который можно развить или заглушить, но которому научиться нельзя, ибо этот дар есть звучание души. Ее цветы или ягоды – малина, крыжовник – не только замечательно «сделаны», создают иллюзию настоящих ягод, только что сорванных цветов, но они напоены еще каким-то налетом поэзии…

Странно: ягода и поэзия?! Что общего? А между тем иначе не назовешь ту мягкость малины и тот аромат ее, который вы чувствуете, глядя на эти написанные ягоды.

А ее поля, ее зелень, весь воздух, и близкий и вдаль уходящий – разве он не чувствуется, вся его свежесть, вся его прозрачность?..

Вот я и принял ту самую «ванну очистительную», которая нам нужна время от времени…

(Русская мысль. Париж, 1954. Июнь)

Н. Лидарцева. В мастерской у художницы Зинаиды Серебряковой

На днях мне привелось посетить в ее ателье эту замечательную русскую художницу, выставки которой когда-то славились в Париже, в самых крупных выставочных галереях, но которая, к сожалению, продолжая работать, больше нигде не выставлялась.

Урожденная Лансере, Зинаида Евгеньевна член чрезвычайно талантливой семьи. Она дочь известного скульптора, сестра не менее известного художника и племянница недавно скончавшегося Александра Николаевича Бенуа. (Ее мать – родная сестра его.)

После смерти скульптора Лансере (1886) вся его семья переехала из имения в Петербург, к деду Зинаиды Евгеньевны, известному архитектору Николаю Бенуа, отцу ее матери.

Выросшая в такой артистической семье, вращаясь среди таких талантливых артистов, Серебрякова рано почувствовала свое призвание. Впервые стала она выставляться в 1910 году, в «Мире искусства» [193]. Ее произведения были вскоре куплены Третьяковской галереей в Москве и Музеем Александра Третьего в Петербурге. В последующие годы художница выставляла довольно много, главным образом портреты, пейзажи, народные сцены.

Первая мировая война. Революция. З. Е. Серебрякова стала работать около балета Мариинского театра: портреты танцовщиц и этюды. Эти произведения остались в России, частью в московском музее Бахрушина, частью в Ленинграде.

В 1924 году она получила возможность уехать за границу – и поселилась в Париже. Здесь она работает, главным образом, над портретами и пейзажами, для чего ездит в Бретань, на юг Франции и т. д.

В 1926 и в 1927 году она устраивает свои выставки в самых крупных галереях: Шарпантье, Бернхейм-Жен. В 1928 году ее экспонаты можно увидеть на русских экспозициях разных европейских столиц: Берлин, Прага, Белград и т. д.

В 1928 году она уезжает на месяц в Марокко, по поручению бельгийского мецената барона де Броуэр; привозит оттуда замечательные картины и зарисовки марокканских женщин (между прочим, ни за что не соглашавшихся позировать обнаженными; только раз ей удалось скоро-скоро зарисовать полуобнаженную, удивительно хорошо сложенную марокканку). В 1932 году еще одна поездка в Марокко, и тоже на месяц.

В 1938 году, у Шарпантье, состоялась выставка Серебряковой… [194]

Пошатнулось здоровье. Понадобились операции. Выставка у Шарпантье оказалась последней по счету. Но Зинаида Евгеньевна продолжала работать – и работает и по сей час.

Я любуюсь сохранившимися у нее «ню». Она очень любит писать женское тело, это ее специальность. Очень хороши русские бабы в ее исполнении. Из портретов особенно мне запомнились жена А. Н. Бенуа, сын композитора Прокофьева, внучка декоратора Аллегри, внук маркизы де Жюмильяк. И несколько замечательных «натюрмортов».

* * *

У З. Е. Серебряковой двое детей: сын и дочь [195]. Оба – художники. Оба скромно говорят, что нигде не учились, но так ли это? Находясь при такой матери, годами вникая в ее работу…

Александр Борисович пейзажист и декоратор. Директор Музея прикладных искусств ему неоднократно поручал выполнение декоративных панно – географических карт, украшавших вход на выставки. Он участвовал в выставке Искусств Америки (искусство ацтеков и т. д.), в выставке французских фаянсов, в выставке Виноградники и вина Франции и т. д.

Много работал он и для Колониального музея, у порт Дорэ. Он создал серию декоративных карт, показывающих этапы французской колонизации. До войны он много работал и в Бельгии: писал, главным образом, пейзажи, из которых многие находятся в коллекциях бельгийских меценатов.

Писал декоративные панно и макеты для фильмов, иллюстрировал детские книги, изданные во Франции, в Бельгии, в Англии и в Америке.

Много интерьеров сделано им для известного мецената Шарля де Бестеги, в его великолепном замке. Ряд художественных журналов воспроизвели интерьеры, которые стали его специальностью: «Харперс Базар», «Вог», «Плезир де Франс».

Знаменитый покойный декоратор Христиан Берар пригласил его работать для декораций балета «Сильфиды» (Балеты Шан-з-Элизе).

Вот уже несколько лет, как он всецело посвятил себя внутреннему украшению домов и дворцов. (Французские архитекторы его очень ценят.)

Работал он также и в английских замках. Я, между прочим, видела его замечательные макеты для грандиозного бала-маскарада, данного в одном из венецианских дворцов.

Наряду с этим он «делает» витрины больших модных магазинов.

* * *

Удивительная, исключительно одаренная семья! Ведь сестра Александра Борисовича, Екатерина Борисовна, тоже талантливая художница. Я видела ее изумительные натюрморты. В номерах известного журнала «Вог» воспроизведены, большей частью на обложке, площади Конкорд, и Вандом, и Елисейские поля ее работы. Кроме всего этого Екатерина Борисовна делает еще маленькие витрины (макеты. – А. Р.) с миниатюрной обстановкой: восемнадцатый век, двадцатые годы прошлого столетия и т. д. Совершенно очаровательное своеобразное искусство.

(Русская мысль. Париж, 1962. 6 февраля. С. 5)

М. Б. Мейлах. Дети Серебряковой (разговор с Екатериной Серебряковой)

В парижской мастерской Серебряковых, странным образом хранящей петербургскую атмосферу (мне она напомнила квартиру-студию Браза напротив Новой Голландии, с теми же окнами во всю стену, – во времена моей молодости там жил органист Исайя Браудо с семьей), я впервые побывал в начале 1990-х годов, еще при жизни Александра Серебрякова. Странно было думать, что он и его сестра Екатерина Борисовна, оба преклонных лет, и есть те прелестные крошки со всем известных картин Зинаиды Серебряковой, их матери, подарившей им вечное детство. В мастерской по сей день хранится множество парижских полотен художницы, среди них опять-таки детские портреты людей, которых я знал в Париже уже далеко не молодыми. Картины Серебряковой, увы, слишком долго не ценились и только в последние годы вдруг достигли рекордных оценок, что позволило Екатерине Борисовне, продав всего несколько вещей, продолжить с помощью друзей давно начатый труд по систематизации художественного архива матери и недавно умершего брата, по организации их выставок. Навестив ее недавно снова, я смог дополнить наш давний разговор.

– Если можно, начнем с истоков. Ваша знаменитая мать, художница Зинаида Серебрякова, тоже происходит из семьи художников – Лансере и Бенуа…

– Да, и папа – ее кузен, так что это та же семья. И все – выходцы из Франции. Фамилия Серебряков русская, а корни всей семьи – французские. Но обе семьи, и Лансере, и Бенуа, много лет жили в России и, как художники и архитекторы, оставили большой след в культуре. Потом произошли известные события – революция, которая лишила нас возможности жить в России. А вот наш дом все еще стоит в Петербурге – рядом с Никольским собором и Мариинским театром, он даже называется «домом Бенуа», там недавно повесили мемориальную доску. Но я росла уже в революционные годы…

– Расскажите об этом, пожалуйста.

– Ребенком я себя не помню, не помню и нашего имения Нескучного в бывшей Курской губернии (ныне Харьковской области), но у нас есть фотографии, по которым брат потом написал картину. Я сейчас переписываюсь с Украиной, потому что там хотят создать музей, даже уже открыли маленький музей в какой-то хате, хотя там только фотографии маминых работ и старые фотографии этих мест. Но отрадно, что украинцы этим занимаются. Мамины работы попали во все главные украинские музеи – в Киеве, Харькове и Одессе, причем это очень хорошие вещи – ее имя там тоже знают и ценят. И в Сибири, после выставки в Новосибирске в 1966 году, ее тоже знают и помнят – у меня обширная переписка со всеми музеями, где есть ее работы.

– А к какому времени относятся Ваши первые воспоминания?

– Имения в Нескучном, близ Харькова, как я уже сказала, я почти не помню. В течение первых революционных лет отец работал в Сибири, он там строил железную дорогу, так что мама оставалась в Нескучном одна с четырьмя детьми и бабушкой Екатериной Лансере, ее мамой; дедушка умер очень рано, тоже оставив большую семью. Прежде наши крестьяне относились к нам хорошо, нас уважали, мама этих крестьян рисовала – имеется очень много таких работ, именно их фотографии украинцы и выставили в своем маленьком музее. Однако во время революционных событий это не помешало им все разрушить. До самого недавнего времени еще стояла церковь, которая принадлежала имению, но сейчас мне написали, что и церкви больше нет. Может быть, не удалось сохранить из-за ветхости – церквей теперь как будто больше не разрушают.