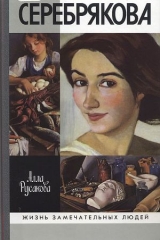

Текст книги "Зинаида Серебрякова"

Автор книги: Алла Русакова

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)

Работа над росписями, столь высокими по качеству, не принесла Серебряковой настоящего удовлетворения. Когда она с Александром Борисовичем привезла панно для «примерки» в Бельгию, ее очень расстроило диссонирующее с ними общее оформление холла, в котором росписи должны были находиться: «Дом и зала своей отделкой привели меня в отчаяние, и я не думаю, чтобы мои вещи имели какой-либо смысл в таком безвкусии». Кроме того. Серебрякову беспокоили опасения – возможно, и не совсем справедливые – по поводу расчетов с заказчиком, которыми она поделилась с дочерью: барон Броуэр, как она считала, «скуп до невозможности» и «хочет меня обмошенничать» [138]. Но главное и самое глубокое разочарование, связанное с этой работой, ждало Серебряковых в будущем – как уже говорилось, они были убеждены, что она погибла безвозвратно.

Предвоенные годы

В первой половине и середине тридцатых годов известное удовлетворение – правда, обычно лишь моральное – приносило Зинаиде Евгеньевне участие в выставках русских художников за границами Франции. Так, она экспонировала по нескольку своих работ, преимущественно портретов, пейзажей и «ню», на большой Берлинской выставке в 1930 году и на весьма представительных выставках русского эмигрантского искусства – тогда же в Белграде, в 1932 году в Риге и в 1935-м в Праге. Наряду с французскими мастерами она участвовала в организованных в 1931–1934 годах тематических портретных выставках: женских и мужских, отдельно – детских портретов. Однако она упорно отказывалась в тридцатые годы экспонировать свои работы в Осеннем салоне, несмотря на то, что там выставлялись многие русские художники, в том числе «дядя Шура», который «посылает в Осенний салон много вещей», и его дочь Леля Браславская, «сделавшаяся, кажется, по-настоящему художницей». «Я не знаю, – пишет Зинаида Евгеньевна дочери, – отчего я не пытаюсь выставлять в Салоне», – но тут же сама объясняет причины: «Нет никакой энергии хлопотать о принятии, а если послать без протекции – повесят невозможным образом скверно, и среди 3000 картин ужасного качества все равно пропадешь. А, главное, нет веры, что кто-нибудь оценит и “отличит”» [139].

Конечно, намного более важными для художника являются его персональные выставки. Очень представительная выставка Серебряковой – на ней было экспонировано около семидесяти ее портретов и пейзажей – была открыта в самом конце декабря 1930 года в галерее Шарпантье; еще две прошли в конце следующего года в Бельгии – в Антверпене и Брюсселе; правда, на последней она выставлялась совместно с Д. Д. Бушеном, живопись которого не слишком высоко ценила (впрочем, их работы экспонировались раздельно). Несомненно, очень значительным художественным событием стала выставка у Шарпантье в декабре 1932 года, где были показаны шестьдесят три работы, в том числе сорок марокканских, созданных во время ее весенней поездки в Марракеш, Фес и Сефру. Эта выставка, как уже говорилось, имела большой успех, вызвала приведенный выше восторженный отзыв К. Моклера. Правда, А. Н. Бенуа в одном из «Художественных писем», публикуемых парижской газетой «Последние новости», чрезвычайно высоко ставя «Марокканский цикл» Серебряковой, все же делал оговорку, что ему ближе ее «европейские» работы; но он вообще предпочитал «милую, родную Европу всему чужому» [140]. В парижской галерее Шарпантье в начале 1938 года с большим успехом прошла ее последняя персональная выставка.

Как и ранее, Зинаида Евгеньевна посещает – в основном в сопровождении Екатерины Борисовны – великолепные выставки, устраиваемые в Париже: итальянскую ретроспективу, выставку Рубенса и многие другие. Она пишет старшей дочери в Москву о новой, значительно пополнившейся экспозиции в Лувре восхищавшей ее французской миниатюры, с восторгом рассказывает о персональных выставках А. Гро, К. Коро, «дивного мастера» Э. Дега; делится впечатлениями о выставке английских художников: «Пейзажи Констебля… – просто поразительны – какой импрессионизм!» Покидая Париж, совершая летние путешествия за пределы Франции, она не прекращала ходить по музеям и выставкам. К примеру, экспозицию живописи из мадридского Прадо она увидела во время поездки в Швейцарию.

Но все же художественным центром Европы оставался Париж. «Вот это привилегия Парижа – большие, чудные выставки картин» [141], – пишет Серебрякова, имея в виду, конечно, экспозиции искусства классического. Ведь она все с той же – а возможно, даже с большей – упрямой непримиримостью отвергает все без различия современные искания, не принимая даже искусство великого П. Сезанна, не говоря уже о далеко ушедшей от традиционного реализма, но гармоничной и продуманной живописи Р. Дюфи или изысканных произведениях Мари Лорансен.

Ее же собственное искусство, оставаясь свободным – в пределах полнокровного и достаточно широко понимаемого ею реализма, – не теряет свежести и непосредственности, что видно и по созданным в эти годы портретам, пейзажам, «Обнаженным», пастелям со скульптур. Колоссальная работоспособность Серебряковой, несмотря на ее жалобы в письмах, не изменила ей с годами. Ее существование по-прежнему шло в двух, не соприкасающихся между собой, обособленных сферах: искусствеи остальной жизни, что можно определить как соотношение Бытияи быта, обозначаемого ею как «суета сует». Эти годы ее жизни с особой ясностью показывали, что ее душа состояла из двух не сливающихся сущностей, двух ипостасей: художника и женщины в трудно переносимой ею повседневности.Правда, справедливости ради нужно отметить, что в те моменты, когда необходимо было, преодолевая себя, проявить особую настойчивость и решительность, Серебрякова могла быть сильной, мужественной, какой и показала себя при отъезде из Нескучного в 1919 году, во время тяжелого возвращения с четырьмя детьми и пожилой матерью из Харькова в Петроград в конце 1920 года или, по сути, вынужденного отъезда во Францию. Наиболее ярко это качество проявлялось, когда дело касалось искусства, – в частности, во время дальних, совершаемых в одиночестве поездок, особенно в Марокко, резко отличавшееся от всех виденных ею до того стран. Причем художник обладал несгибаемой живописной смелостью, неувядаемой силой жизнелюбивого таланта, открытого для восприятия и даже поисков прекрасного и радостного, которые стали всегдашним лейтмотивом ее живописи. При этом Зинаида Евгеньевна, достигшая к тому времени пятидесятилетнего возраста, болезненно чутко реагировала на все жизненные невзгоды, преследовавшие ее в так и оставшейся ей чужой Франции. Она постоянно испытывала тяжелейшую тоску и (по признанию, сделанному дочери и старшему брату) отчаяние, еще более обострявшееся ощущением надвигавшегося взрыва мировой войны. «У вас, верно, спокойнее настроение, чем здесь, т. к. здесь война ближе» [142], – пишет она детям во время гражданской войны в Испании, совершенно не представляя себе, как подавляющее большинство эмигрантов и французов, да и вообще жителей Западной Европы, обстановку в Советском Союзе 1937–1938 годов.

Именно в середине тридцатых годов у Серебряковой усиливается никогда не покидавшее ее чувство, что она совершила роковую ошибку, уехав во Францию, и желание вернуться на родину: «Ничего из моей жизни здесь не вышло, и я часто думаю, что сделала непоправимую вещь, оторвавшись от почвы» [143]. Несомненно, на нее действовало и общее настроение, охватившее левые слои французской общественности, да и часть русской эмиграции в предвоенные годы под впечатлением свершений, которые, как им виделось издалека, происходили в Советском Союзе. Мечта о возвращении подогревалась письмами дочери, сына, старшего брата о развитии искусства в Советском Союзе, якобы сохраняющего основы истинного реализма. Эти письма, естественно, были существенно «отредактированы» ее корреспондентами в свете цензурных запретов и звучали поэтому весьма оптимистично, отнюдь не отражая реальности жизни советских людей и, в частности, положения в искусстве. Важное значение для Зинаиды Евгеньевны имели известия о возвращении в СССР коллег-художников И. Я. Билибина, А. В. Щекотихиной-Потоцкой и В. И. Шухаева. О трагической судьбе последнего, арестованного вместе с женой после приезда на родину по фантастическому обвинению в шпионаже и пробывшего в заключении до 1954 года, Серебряковы в Париже, очевидно, ничего не знали. И хотя им было известно, что любимый брат Зинаиды Евгеньевны, архитектор Николай Евгеньевич Лансере, человек исключительной скромности, таланта и культуры, был арестован в первый раз в 1931-м, а затем в 1938 году (он скончался в 1942 году в саратовской тюрьме), никаких подробностей о его судьбе они знать не могли.

В письмах Серебряковой, посланных в эти годы родственникам вместе с мечтой о возвращении на родину, звучит отчаяние из-за невозможности ее осуществить – и из-за недостатка материальных средств и нежелания стать обузой Татьяне Борисовне, и из-за обязательств, связанных с затянувшейся работой над росписями для виллы барона Броуэра: «Я тоже последнее время расхандрилась и, если задумывалась, горько плакала по невозвратному счастью прошлой жизни. <…> Вернуться же немыслимо – у меня нет денег и на дорогу, и на паспорт, и здесь с кем же оставить беспомощного Кота и отчаивающегося Шурика? И сердце разрывается между вами, моими чудными детками» [144]. В ответе на письмо брата, Е. Е. Лансере, пытавшегося подвигнуть Зинаиду Евгеньевну на возвращение, утверждая, что в СССР она легко найдет работу, чувствуются мучительные колебания: «Все, что ты пишешь о художественной жизни у вас (о м[ожет] б[ыть] вероятных заказах), меня, конечно, очень соблазняет! Но вот беда! Уже я не чувствую в себе сил (а веры в себя у меня всегда было не ахти как много) предпринять такое решение. Да и Таточке, я чувствую, буду в тягость» [145]. Главной же причиной того, что она не предпринимала реальных шагов к возвращению, было наступившее в 1938 году резкое ухудшение ее здоровья – обострение ряда хронических заболеваний: базедовой болезни, невроза сердца. Особенно угнетающе на нее подействовало ослабление зрения, по этому поводу ей пришлось перенести в конце 1938 года довольно тяжелую операцию. Плохое самочувствие, которое она мужественно преодолевала, продолжая работать, несомненно, влияло и на ее душевное состояние, и без того наполненное все возраставшей тревогой.

Вторая мировая война

Вступление 3 сентября 1939 года Англии и Франции во Вторую мировую войну после разбойничьего нападения Германии на Польшу было, естественно, очень тяжело воспринято Зинаидой Евгеньевной. «Вы, верно, знаете, какое невыносимо тяжелое время мы переживаем и совсем не знаем, что нам сулит будущее самое ближайшее, – пишет она дочери в конце сентября 1939 года. – Работать и думать нечего в таком настроении, опять все наше гнездо, свитое с таким трудом, приходится разорять – все складываем, не знаю, куда девать мои рисунки, картины и пр.?! т. к. куда нам деваться тоже не знаем! Вот уж не думала дожить до такой катастрофы, как эта вторичная война со всеми ее последствиями в будущем. <…> Не знаем, что станется с Шурой и т. д. Тронуться из Парижа пока нам некуда и не на что, т[ак] ч[то] будем жить изо дня в день, пока хватит сил и средств. Все наши знакомые и родственники уехали или устроились, но я ведь совсем этого не умею» [146]. За этим письмом последовало еще несколько, столь же отчаянных, посланных Татьяне и Евгению; последнее – в мае 1940 года – было передано через «знакомую». Вестей же из СССР Серебряковы не имели с начала зимы 1939/40 года, из-за чего Зинаида Евгеньевна очень страдала.

К неизвестности о судьбе близких, оставшихся в СССР, и беспокойству о родственниках, живших в Англии, подвергавшейся жестоким бомбардировкам немецкой авиацией, скоро прибавилась французская катастрофа: после захвата Нидерландов, Люксембурга и Бельгии фашистские войска, обойдя считавшуюся неприступной «линию Мажино», вторглись во Францию. Серебряковы пережили и первые бомбежки Парижа, и грандиозный трагический «исход» из города его жителей. 14 мая 1940 года немцы вступили в столицу Франции. У Серебряковых не было возможности уехать куда бы то ни было. После капитуляции Франции 22 июня в оккупированном, опустевшем и на время затихшем Париже наступила новая жизнь – с «комендантским часом», всяческими ограничениями, запретами и бесконечными арестами и французов, и эмигрантов; жизнь, к которой необходимо было приспосабливаться и по возможности работать, чтобы как-то поддерживать существование. Вся семья теснилась на улице Кампань-Премьер; в упомянутой выше мастерской Александра Борисовича временно поселились А. Н. и А. К. Бенуа и скрывался от фашистов их друг – коллекционер и историк русского искусства Иссахар Саулович Гурвич. Связь с оставшимися на родине членами семьи прервалась на несколько лет – письма из Советского Союза на оккупированную фашистами территорию Франции, естественно, не приходили. Особенно потрясло Серебряковых известие о нападении Германии на Советский Союз.

Зинаида Евгеньевна в годы оккупации Франции много болела. В 1942 году ей пришлось перенести тяжелую операцию по поводу базедовой болезни. Но в периоды некоторого облегчения она, как всегда, упорно работала: писала пейзажи Люксембургского сада и Тюильри, в том числе создала великолепное изображение скульптуры Нимфы в дворцовом парке, и несколько раз возвращалась к работе над «Обнаженными». Среди последних выделяется своей классичностью «Спящая натурщица» 1941 года. Конечно, заказы на портреты стали очень редкими. В 1941–1942 годах Серебрякова создала портреты известного парижского антиквара А. А. Попова и его жены. С большой симпатией написаны ею два женских портрета – графини Брюн де Сент-Ипполит (1942) и С. А. Говорухо-Отрок (1944). К этому же времени относится очень выразительный портрет живописца и графика С. П. Иванова – человека бодрого, энергичного, сумевшего приспособиться к трудностям жизни в эмиграции, притом очень дружески расположенного к Зинаиде Евгеньевне.

Окончание войны фактически наступило для Серебряковых с освобождением Парижа от захватчиков 25 августа 1944 года; если же говорить о сугубо личном ощущении, о душевном состоянии Зинаиды Евгеньевны, то для нее война завершилась значительно позднее – в тот момент, в конце 1946 года, когда возобновилась переписка с дочерью Татьяной, а через некоторое время и с сыном Евгением. «Дорогая моя, любимая Татуся, – пишет Серебрякова, – вот какой ты мне сделала подарок к Рождеству, получила твое драгоценное письмо и твою фотографию и бесконечно обрадовалась! Ты пишешь так живо, что я могу себе представить ясно и близко твою жизнь и твою “душу”. <…> А что мой дорогой сын Женяка… Буду рада, если ты ему напишешь, как я постоянно его вспоминаю и люблю… Получила на днях открыточку от тети Оли (Ольги Константиновны Лансере, жены старшего брата Серебряковой Евгения Евгеньевича. – А. Р.) и затем книжечку – биографию о дяде Жене, отвечаю сегодня же тете Оле – мне ее безумно жаль (Евгений Евгеньевич скончался 13 сентября 1946 года в Москве. – А. Р.). <…> Может быть, в этом Новом году мы свидимся? Теперь на свете происходят такие непредвиденные вещи, что все возможно» [147]. К сожалению, до исполнения этой надежды прошло еще много лет. Из писем дочери, обычно подчеркнуто оптимистических, Зинаида Евгеньевна знала о важнейших событиях: замужестве, рождении сына Вани (будущего художника И. В. Николаева), работе. Весточку от Евгения Борисовича она получила в начале следующего, 1947 года. «Ты не можешь себе представить, как я обрадовалась вчера… сколько лет я ждала это счастье», – обращается Серебрякова к сыну и кратко сообщает о себе: «Я очень удручена и надорвана морально и физически… организм мой совершенно развинтился. <…> Я не устраивала моей выставки после 1938 года, и у меня нет больше энергии хлопотать и тормошиться по этому поводу – для чего?! Здесь публика либо “снобическая” (только “футуризм”)… либо темнота и ценит только пошлость». В более позднем письме она оправдывается, защищаясь от упреков родных: «Катя и Шура все время винят меня, что я не “выставляю”, но ведь взять, как прежде бывало, здесь “галерею”, стало недоступно, да и никто не купит мое искусство – теперь мода на совсем другое» [148].

В письмах Серебряковой двух последних десятилетий много, как и ранее, сетований на трудности повседневности. «У нас настала зима – холод, темнота и сырость на улице и дома, – пишет она дочери. – Топим нашу маленькую “буржуйку” (дровами), но скоро надо будет закрыть мастерскую и провести 2–3 месяца в крохотной комнатке, где помещаются только наши 2 кровати с Катюшей, но рисовать нет места. Шурик имеет тоже крошечную комнатку, где стоит другая “буржуйка”, и он изредка ее протапливает. Времени зимой из-за всех этих топок печей зато очень мало, то и дело надо таскать дрова из подвала и т. д. Но главная наша забота – это достать пропитание – все так безумно дорого, а цены растут каждый день». И в другом письме: «…деньги ничего здесь не стоят и все смешалось в понятиях – что дорого, что недорого… но надо заработать на жизнь, а это безумно трудно» [149].

Зинаида Евгеньевна по-прежнему очень одинока, почти ни с кем не видится, кроме нескольких знакомых и своей старшей сестры Марии Евгеньевны Калачевой, перебравшейся из Харбина в Париж (в 1956 году Серебряковой был написан ее портрет). Относительно регулярно встречается она лишь с Александром Николаевичем Бенуа и его семьей. О «дяде Шуре» она сообщает детям: «…он исключительно бодр, прекрасно выглядит и работоспособность, кажется, еще увеличивается с каждым годом! Ему ведь скоро 80 лет! Дядя Шура поставил 5 опер в Милане и здесь сейчас “Жизель”» [150]. (А. Н. Бенуа работал в это время для ряда театров Европы, в том числе для Гранд-опера в Париже. Балет «Жизель» был поставлен в парижском театре «Балет Елисейских Полей.) Изредка она видится у Бенуа со старыми – еще по России – знакомыми, например, Добужинскими. Недостаток общения во многом искупает переписка с Татьяной и Евгением, ставшая еще интенсивнее, чем до войны. Серебрякова делится с ними впечатлениями от посещений – правда, теперь из-за состояния ее здоровья не очень частых – Лувра и особенно многочисленных выставок, привозимых после войны из ряда крупнейших музеев Европы: «Здесь теперь открыта выставка Мюнхенской Пинакотеки… <…> это для нас большая радость видеть столько чудесных вещей! Рубенс, мой божественный любимый мастер, представлен там дивными вещами, а также изумительны немецкие мастера 15 века – Дюрер, Кранах, Гольбейн». В письме она восторженно сообщает: «Недавно поехала на выставку замечательную, привезенную сюда из Вены – собрание рисунков старых мастеров (это из музея “Альбертина”). <…> Просто непонятно, до чего дивные мастера рисунка все эти гении! Акварели Дюрера совершенно как будто вчера сделаны – краски такие яркие, свежие – этюды птички (изумрудные перышки так и горят!), зайчика, цветов, пейзажи, портреты» [151].

Не меньшую радость доставляют Зинаиде Евгеньевне отправляемые ей дочерью и сыном в большом количестве советские книги: монографии по искусству и альбомы, интересные иллюстрированные издания, иногда открытки с репродукциями работ живописцев. В какой-то мере это создает у нее иллюзию знания состояния культуры и искусства в СССР. Но Серебрякова, не ограничиваясь присылаемой литературой, берет ее у не названного в письме к дочери «знакомого, всегда имеющего книги, изданные в СССР, интересные воспоминания, мемуары», особенно привлекающие ее, а также исторические романы, в том числе «Петра I» А. Толстого и трилогию В. Яна «Нашествие монголов». Советскими новинками ее снабжает и А. Н. Бенуа, в середине пятидесятых годов завязавший крепкие связи и постоянную оживленную переписку с крупнейшими советскими искусствоведами и живописцами: «У дяди Шуры смотрю всегда новые книги по искусству, которые ему посылают из Москвы или из Ленинграда – прекрасно изданный “Эрмитаж”, “Ученики Венецианова”… где меня поразили и восхитили вещи худ[ожника] Сороки» [152].

Зинаида Евгеньевна подробно обсуждает в переписке с детьми прочитанное и увиденное, репродукции картин и рисунков. Очень выпукло в этих письмах выступают взгляды и вкусы Серебряковой, ее художественное мировоззрение. Ее бесконечно восхищают искусство старых мастеров, русская живопись XVIII и первой половины XIX века, лучшие произведения Ильи Репина и Валентина Серова («Ценю В. А. Серова чрезвычайно и так восторгаюсь его мастерством»); а из работ современников, к которым она подходит очень придирчиво, привлекают те, в которых сохраняются традиции русского реализма. Так, ей очень понравились действительно прекрасные портреты Г. С. Верейского, чей альбом литографий она увидела у Бенуа. Высоко оценивала она графику Е. Чарушина, Б. Ермолаева и особенно – В. Лебедева.

Вместе с тем совершенно ясны критерии, определяющие отношение Серебряковой к произведениям, чьи репродукции были помещены в монографиях «о Дейнеке, Герасимове и Кукрыниксах», присланных Евгением Борисовичем: «У всех этих художников мне понравились вещи, написанные с натуры… <…> а с “композициями” картин, конечно, дело слабее, пропал этот дар художников (всюду и у всех!!)» [153]. Ее восхищает «сильно и вкусно» написанная «Московская снедь» Ильи Машкова, а также ряд портретов Павла Корина – произведения хотя и разные, но одинаково «нетипичные» для стиля «соцреализма». Одновременно она все с той же предвзятостью, что и в прежние годы, отвергает все новейшее западное искусство. Ограничимся цитированием только одного из множества ее резких выражений в адрес современной европейской живописи. 30 июля 1957 года она пишет сыну: «Если бы ты знал, какой здесь водворился дикий, мерзкий упадок после войны!» Татьяне Борисовне она объясняет свое нежелание знакомиться с новыми течениями в живописи: «У нас здесь притупилось все чувство к “новому” искусству, а потому меня не затянешь смотреть выставки современных “мастеров”» [154].

Пейзажи. Натюрморты. Портреты

Несмотря на пессимистические ноты в письмах Серебряковой, отражающие ее настроение в конце сороковых – пятидесятых годах, вызванное как бытовыми тяготами, обострившимися в результате послевоенной инфляции, так и – главное – ощущением ее инородности, чуждости художественной реальности Парижа, она продолжает без устали работать, хотя состояние ее здоровья оставляет желать лучшего. Зинаида Евгеньевна в эти годы неоднократно ездила в различные провинции Франции, в том числе в Бургундию и Овернь, для работы – иногда в очень неблагоприятных условиях – над заказными портретами. Несколько раз она побывала и в Англии у своих двоюродных сестер Эдвардс (дочерей Камиллы Николаевны Эдвардс-Бенуа) и их друзей, где также писала портреты – на заказ и чтобы «отплатить за гостеприимство». Александр Борисович в свой приезд к родственникам изображал интерьеры старого английского поместья, а затем, уже в Париже, работал над декоративными панно для «конторы» старого торговца сукнами, у которого Серебряковы также гостили в Англии. В 1957 году Зинаида Евгеньевна съездила даже в Португалию, в старинный городок Кашкайш под Лиссабоном, к русской художнице, познакомившейся с Серебряковыми в Англии. К сожалению, Зинаида Евгеньевна почти ничего не смогла написать там, так как тяжело заболела воспалением легких. Несколько раз – в 1951, 1954 и 1955 годах – они с Катей совершали поездки в любимую обеими Швейцарию по приглашению знакомой американки.

Помимо заказных портретов Серебрякова во время этих летних путешествий создала ряд великолепных пейзажей. «Природа английская меня поразила своей пышной, густой зеленью, деревья удивительной красоты. На каждом шагу вековые дубы, кедры и тополя. Водится столько птиц, зайчиков, лисиц, фазанов. Мы жили на юге Англии, где, к моему изумлению, растут всякие блага – персики, фиги и даже виноград!» – дает она отчет дочери о первом послевоенном вояже в Англию. А спустя десять лет, вернувшись из последней поездки на Британские острова, она пишет: «Английские деревни не живописны, жители тоже, но пейзажи с далеким горизонтом, небеса, постоянно меняющиеся, вековые деревья, могучие и пышные, все это удивительно и замечательно» [155]. Это восхищение природой Англии ясно ощущается в созданных там темперах, в выразительном, энергичном рисунке старого дерева. Не менее впечатляющи великолепные швейцарские пейзажи, свидетельствующие о свежести ее восприятия и неиссякаемом живописном мастерстве: и «Женевское озеро», и полные живой прелести изображения садов и парков, и снова, как когда-то в юности, овеянные для нее романтикой мощные горные отроги. Все эти поздние ее работы, солнечные, насыщенные сияющим цветом, несмотря на свой сравнительно небольшой размер, в лучшем смысле слова «картинны».

Однако кроме пейзажей, которые в эти годы Серебрякова писала почти исключительно во время поездок за границу, вскоре вовсе прекратившихся (последний раз она посетила Англию в 1958 году), и портретов, по большей части заказных, но от этого не менее интересных, в ее живописи все чаще стали появляться натюрморты. Это предпочтение, несомненно, было связано с ограничением ее мобильности вследствие ухудшения здоровья, а подчас и с невозможностью найти модель для позирования. В молодости она сравнительно мало уделяла внимания натюрморту, хотя можно вспомнить ряд блестящих ее работ в этом жанре: «Селедку» или «Атрибуты искусства» начала двадцатых годов, а также «натюрмортные» составляющие портретно-жанровых композиций. Но уже в тридцатые годы, кроме таких работ «на стыке жанров», как «Торговка овощами», ею были созданы несколько превосходных, так сказать, «чистых» натюрмортов – с овощами, фруктами и даже цветами, хотя она считала, что последние ей «не даются». Теперь же Зинаида Евгеньевна постоянно обращается к жанру, прежде случайному в ее творчестве. Она не ищет каких-то оригинальных предметов для изображения – ее удовлетворяют «рядовые натурщики»: домашняя утварь, овощи – или более нестандартные: деревенский хлеб или брусок масла («Натюрморт с маслом, вишнями, луком»). Великолепны натюрморты с горшком и яйцами или с «эльзасским» кувшином, своими четкими формами привлекшим внимание живописца. Все, что можно найти дома или на ближайшем уличном рыночке, вдохновляет ее на создание прекрасных произведений. Правда, однажды, в 1956 году, она пишет – не по собственной инициативе, а по просьбе Александра Борисовича – натюрморт и на неожиданную тему. «Из ракушек морских (купленных Шурой), – сообщает она дочери, – теперь это “модный” сюжет, а поэтому Шура хочет, чтобы я их рисовала» [156]. Однако кажущаяся непреднамеренность, за которой кроется продуманность размещения экзотических предметов, достигнутая безошибочным композиционным «чутьем», всегда присущим Серебряковой, а также цветовая гармония серебристых и жемчужных тонов делают эту работу одним из шедевров художницы. Глядя на этот и ряд других ее натюрмортов и зная о ее всегдашнем и неутоленном стремлении к созданию картины, вспоминаешь слова современного исследователя: «Натюрморт – это симуляция картины, когда картина дается с помощью заменителей – вместо актеров выступают вещи. <…> Натюрморт – это тень картины» [157]. Все натюрморты Серебряковой написаны маслом – эти ее «натурщики» никуда не торопились (!), и она могла спокойно и свободно работать над каждой новой постановкой. К тому же – и, возможно, это главное – именно масляная живопись благодаря плотности и «материальности» мазка больше соответствовала характеру изображаемых предметов.

Несмотря на уменьшение числа заказов на портреты, в послевоенные десятилетия Зинаида Евгеньевна создала ряд великолепных произведений, отнюдь не уступающих более ранним работам этого жанра, одного из ведущих в ее творчестве. Это спокойные, строгие, с явной симпатией написанные в конце сороковых годов портреты С. М. Драгомировой-Лукомской (когда-то, в молодые годы, позировавшей И. Е. Репину) и С. А. Лукомской. Изредка в ее творчестве этих лет встречаются так называемые светские, почти парадные портреты – к примеру, изображение княгини Э. Жан де Мерод (1954). Но и в работах такого рода всегда преобладало стремление живописца создать максимально жизненно правдивый образ. А всегда присущее Серебряковой желание подчеркнуть в каждой модели ее привлекательные черты, совпадавшее с интересами заказчиков, облегчало ей работу над такими портретами. Превосходны сдержанные по композиции погрудные или поясные, очень точные по характеристике мужские портреты этих лет: графа П. В. Зубова (1956), директора Русского музея В. А. Пушкарева (1967), в котором чутко уловлены его энергия и напористость. Среди произведений последнего десятилетия жизни Серебряковой следует особенно выделить портрет крупнейшего балетного деятеля С. М. Лифаря (1961), в далеком прошлом блистательного танцовщика и близкого друга С. П. Дягилева. О нем Зинаида Евгеньевна подробно пишет дочери: «Сделала 2 наброска (вполне законченных портрета. – А. Р.) с Сергея Михайловича Лифаря, любезно согласившегося попозировать мне. Нарисовала его маслом по бумаге. Он занимательный человек, много видевший, много пропутешествовавший по свету… Конечно, Лифарь уже не танцует (ему за 50 лет), 20 лет (на самом деле – около тридцати. – А. Р.) он был руководителем балетов в Опере Парижа… Больше всего мы с ним говорили о Пушкине – у него ведь в собраньи подлинные письма Пушкина к Наталье Н. Гончаровой! Он издал сам книгу с полным текстом этих писем, устраивал здесь выставку в 1937 году Пушкинскую, а затем Лермонтовскую… Лифарь ездил весной в СССР, рассказывал с восторгом обо всем, что видел чудного в музеях и городах» [158]. Как видно из этого письма, страстная любовь к Пушкину, олицетворявшему и для Лифаря, и для Серебряковой все лучшее и высокое в России, сблизила этих столь разных людей. Не случайно через год Лифарь обращается к Зинаиде Евгеньевне с просьбой написать портреты двух балерин – семнадцатилетней, начинающей свой путь Мирей Бельмондо и знаменитой «звезды» Парижского балета Иветт Шовире. Портреты эти никак нельзя считать набросками, как по привычке именует их в письме к дочери Зинаида Евгеньевна, хотя, например, Шовире позировала ей всего два раза «по десять минут». Мастерство и безупречный вкус не изменяют живописцу – прелесть и особая «воздушность» облика Шовире заставляют вспомнить лучшие серебряковские портреты русских балерин. Несомненно, эта работа пробудила в Зинаиде Евгеньевне воспоминания о ее увлеченности сферой балета в начале двадцатых годов, столь сильные, что она создала вариант «Балетной уборной».